汉代儒学(文)

- 格式:ppt

- 大小:5.16 MB

- 文档页数:26

汉朝儒学思想演变汉朝是中国历史上一个非常重要的朝代,它的文化是中国传统文化中的重要组成部分。

汉代儒学思想的演变,是汉文化发展的重要组成部分。

伴随着时代和社会的变迁,汉代儒学思想不断发展,形成了多种流派,深刻影响了中国后来的文化发展。

汉朝儒学思想的传承西汉时期,儒学是中国的主流思想。

儒家思想的代表是孔子,其思想及他所编纂的《论语》、《孟子》等儒家经典,已成为当时中国社会思想的中心。

在进一步传承和发展儒学思想的过程中,汉代儒学出现了不同的流派,它们的诞生与流传,成为了汉代儒学思想演变的重要内容。

其中最重要的流派是“文”,也称为“经学”或“古文”。

这一流派通过解读和研究儒家经典,强调对文本的有机整合和深入理解,认为只有正确地传承和理解古代经典,才能与人民沟通,实现良好的治理。

该流派的代表人物有“经典大师”邹阳和“经学宗师”孔安国等人。

另一个重要的流派是“道”学。

这一流派不强调经典的传承和祭奠,而是注重个体的修养和世俗生活。

它认为,通过个体的自我发现和完善,才能确定最正确的行为方式和性格品质,才能达到心灵的净化和自由。

该流派的代表人物有淮南王刘安。

汉代儒学思想的发展汉朝时期的儒家思想,除了“文”和“道”两种流派之外,还有其他一些思想流派。

这些思想流派的代表人物包括郑玄、扬雄、班固等人,他们的思想传承和发展,为演变儒家思想提供了深刻的哲学思考和文化观察的基础。

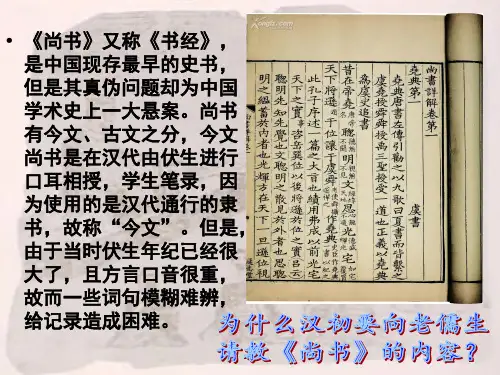

郑玄是汉代儒家经学流派的开拓者,他主张对《三礼》、《左传》、《春秋左传》等经典进行研究和整理,并撰写了《古文尚书》。

此外,他还提出了对西汉学术经典《黄帝内经》的评价,认为这本书对于汉代理解天人关系具有重要的价值。

扬雄则是汉代名士和文学家,他的思想被称为“纂要”,主张通过变革和更新“旧文化”,推动时代的发展和社会的进步。

他的著作《法言》和《太玄经》是其思想整合的重要体现。

班固是汉代的历史学家和儒学大师,他的思想被称为“隐者思想”,主张遵循自己的心灵,实践自己的理念,并将其融入到自己的语言和行动中。

第2课汉代儒学课程标准:知道汉代儒学成为正统思想的史实。

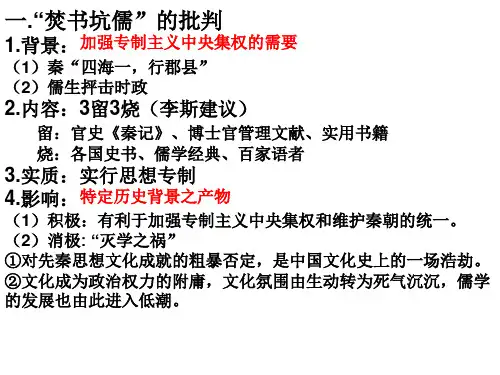

一、“焚书坑儒”批判1.背景秦朝建立后,一些儒生借古代圣贤的言论批评时政,攻击郡县制度。

2.概况秦始皇将秦以外的各国史书、医药、卜筮、种树等有实用价值以外的私人收藏的书籍统统焚烧,后又将违犯禁令的四百六十余儒生坑杀于咸阳。

3.影响“焚书坑儒”是对先秦思想文化成就的粗暴否定,是中国文化史上的一场浩劫,儒学的发展也因此进入低潮。

二、“罢黜百家”1.背景(1)汉武帝时代,中国的“大一统”局面得到巩固,高度集权的专制主义政治体制大体定型,需要用思想的统一来维护政治上的统一。

(2)董仲舒改造儒学,并向汉武帝提出了“罢黜百家,独尊儒术”的建议。

2.儒学正统地位确立汉武帝接受董仲舒的建议,完成了罢黜百家、提升儒学地位的文化体制和文化政策的转变。

3.影响(1)积极:汉王朝加强了对文化和教育的重视,有利于民族历史文化的进步。

(2)消极:结束了各派学术思想平等竞争的局面,扼制了学术思想的自由发展。

三、太学的出现1.概况(1)汉武帝创建国家培养政治管理人才的官立学校——太学,并将儒家经典列为官方教材。

(2)汉武帝还令各郡国建立学校,初步建立了地方教育系统。

2.作用(1)太学的出现,是儒学教育官方化和制度化的标志。

(2)带动了民间积极向学的风气,推动了文化的传播。

(3)在一定程度上改变了官僚富豪子弟垄断官位的情形,少数出身于社会中下层的人也得到入仕的机会。

(4)进一步推动了儒学的传播与发展。

3.太学清议东汉太学生参与议政,迫使黑暗的政治势力有所收敛。

四、科举制的文化影响1.科举制的创立(1)实行时间:隋唐时代确立,一直沿用到清末。

(2)主要内容:以考试成绩作为选官的主要标准,考试内容以儒学经典为主,明代以后发展为八股取士。

2.影响(1)积极:①有益于中国专制主义政治体制的巩固。

②提高了儒学的地位,使其成为执政者奴化臣民的工具。

③使得知识分子阶层成为官僚队伍的后备力量,提高了官僚队伍的整体素质。

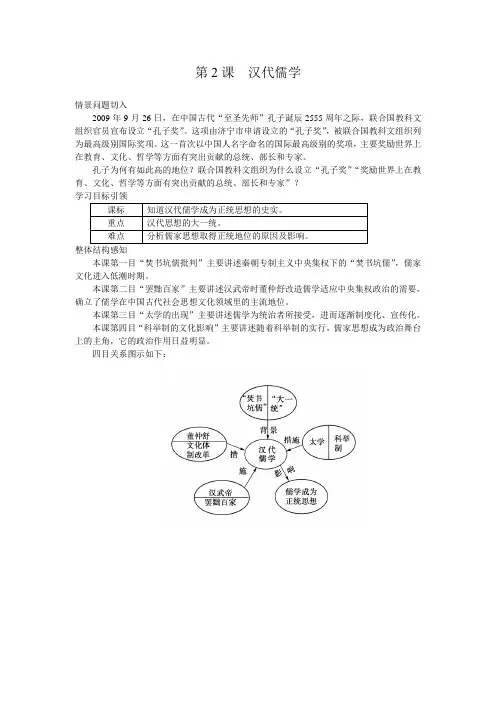

第2课汉代儒学情景问题切入2009年9月26日,在中国古代“至圣先师”孔子诞辰2555周年之际,联合国教科文组织官员宣布设立“孔子奖”。

这项由济宁市申请设立的“孔子奖”,被联合国教科文组织列为最高级别国际奖项。

这一首次以中国人名字命名的国际最高级别的奖项,主要奖励世界上在教育、文化、哲学等方面有突出贡献的总统、部长和专家。

孔子为何有如此高的地位?联合国教科文组织为什么设立“孔子奖”“奖励世界上在教育、文化、哲学等方面有突出贡献的总统、部长和专家”?学习目标引领本课第一目“焚书坑儒批判”主要讲述秦朝专制主义中央集权下的“焚书坑儒”,儒家文化进入低潮时期。

本课第二目“罢黜百家”主要讲述汉武帝时董仲舒改造儒学适应中央集权政治的需要,确立了儒学在中国古代社会思想文化领域里的主流地位。

本课第三目“太学的出现”主要讲述儒学为统治者所接受,进而逐渐制度化、宣传化。

本课第四目“科举制的文化影响”主要讲述随着科举制的实行,儒家思想成为政治舞台上的主角,它的政治作用日益明显。

四目关系图示如下:【答案】①圣贤言论②焚书③浩劫④低潮⑤专制主义政治体制⑥文化共同体⑦汉武帝⑧平等竞争⑨学术思想⑩民族文化○11汉武帝○12汉昭帝○13国家培养政治管理人才○14大富豪○15文化传播○16察举制○17科举制○18儒学经典○19文化政治舞台○20执政者奴化臣民○21重学风气○22官僚队伍○23科学技术研究重难疑点探究1.如何认识汉武帝实行的“罢黜百家,独尊儒术”?(1)背景黄老政治的实施使西汉初年社会稳定、经济发展、国力强盛。

但是仍然存在几点隐患:南北边境不宁、王国威胁中央、阶级矛盾激化。

这些都要求通过进一步加强中央集权来解决。

显然,主张“无为而无不为”的黄老之学已不能适应强化中央集权形势发展的需要。

另外,董仲舒的“春秋大一统”思想和“罢黜百家,独尊儒术”的主张适应了汉武帝加强中央集权的需要,为汉武帝采纳。

(2)影响结束了战国时期各种学派互相争鸣的局面,儒学正式取代了黄老之学,儒学独尊地位被确立起来,成为法定的封建统治思想,并奠定了中国2000多年封建专制统治的思想基础。

专题一中国传统文化主流思想的演变第2课汉代儒学一、学习重点:董仲舒的儒学主张;汉武帝兴办太学和其他确立儒学独尊地位的措施。

学习难点:董仲舒儒学主张及其影响。

二、学习目标:掌握汉代儒学成为正统思想的史实。

三、教学方法设计:讲述法、课堂讨论法、提纲挈领法四、分层次问题学习:1.董仲舒新儒学形成的历史背景是什么?【A】教法方法:主要由学生结合初中的知识进行展示,老师及时补充。

对背景可以结合多媒体展示。

(1)汉武帝时期诸侯王割据势力,仍然威胁着中央政权。

匈奴势力导致边境不宁。

(2)土地兼并剧烈,阶级矛盾日益激化。

2. 董仲舒新儒学主张有哪些? 【B】教学方法:教师通过多媒体的形式展示给学生,放手给学生讨论展示,由小组间展开竞争达到活跃课堂气氛的效果。

(1)政治主张:“春秋大一统”,“罢黜百家,独尊儒术”。

(2)哲学思想:“天人合一”、“天人感应”、“君权神授”。

(3)经济主张:“限民名田”、“塞兼并之路”,国家对百姓“薄赋敛,省徭役,以宽民力”(儒家仁政思想的应用)。

(4)伦理思想:三纲五常。

3.董仲舒新儒学主张的历史影响有哪些?【C】教学方法:教师放手给学生讨论展示,由小组间展开竞争;然后教师通过多媒体的形式展示给学生,针对学生的结论进行精讲。

(1)儒学开始成为正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

(2)结束了百家争鸣的局面,扼制了学术思想的自由发展。

(3)有利于政治上的大一统,适应了汉武帝加强中央集权的需要。

4.汉武帝尊儒的措施有哪些?(汉代儒家思想成为正统)【A】教学方法:主要是通过多媒体上的材料展示,让同学自己总结,培养他们阅读材料,找寻关键词的能力。

(1)思想方面:肯定董仲舒的新儒学思想,罢黜百家,独尊儒学。

(2)政治方面:用儒学之士数百人参与国家大政。

(3)教育方面:兴办太学和地方教育系统,使天下文士都学儒家经典.五、分层次问题检测:(一)A类问题检测(变式训练)1、董仲舒政治思想的保守性主要体现在()A.“大一统”思想B.“省徭役,宽民力”C.三纲五常D.“罢黜百家。

汉代儒学一、选择题1.在争论“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”二者的关系时,下面四种结论,正确的是() A.政治上的统一确保思想上的统一B.董仲舒的学说适应专制统治的需要C.思想上的统一为政治上的统一服务D.汉武帝的政策使儒家思想成为封建社会的统治思想【答案】C【点拨】一种思想能否被统治者所采纳,既要看它是否符合时代需求,也要看它是否能迎合统治者的要求。

董仲舒发展了儒家思想,强调“大一统”和“天人感应”,适应了强化中央集权形势发展的需要。

对于巩固国家的统一,有积极的作用,这是汉武帝采取董仲舒主X的根本原因。

2.董仲舒认为“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。

”下列对这一思想理解最准确的是A. 认为民性本善,君权神授B. 感叹人性本恶,呼唤王道C. 主X“罢黜百家,独尊儒术”D. 建议以礼入法,以礼入俗【答案】A【点拨】本题考查解读材料信息的能力。

这句话的意思是上天赋予人的本性,有的人天生具有善的素质而不能成为善良的人,于是上天树立王道来教化这些人为善,这是天意啊。

由此可知A正确。

董仲舒认为没有天生的善,只有天生的善质,善质经过王道教化之后才能成为善,这是天意。

因此这一思想体现了人性本善,君权神授。

仔细解读材料,“有善质而未能善”说明董仲舒主X“民性本善”,“立王以善之,此天意也”意在主X君权神授。

正确解读材料,不难得出正确答案。

在董仲舒看来,人之本性存有“善”的潜“质”,但未有“善”的体现,要使人之善的本性表现出来,就必须有一个高高在上的皇帝来教化他们,这是“天意”。

这段话的意思概括下就是:民性本善,君权天授。

【结束】3.西方有学者认为:“促成中国文明的内聚性的最重要因素,也许是通称为儒家学说的道德准则。

”材料中的“儒家学说的道德准则”是指A.民贵君轻B.天人感应C.三纲五常D.和谐中庸【答案】C【点拨】注意“儒家学说的道德准则”,只有C是道德准则,D是哲学思想4.西汉时,一大夫随武帝外出打猎,武帝猎得一头小鹿,交大夫带回,路遇母鹿,两鹿互相哀鸣,引起大夫的恻隐之心,便放了小鹿。

〈〈汉代儒学》教学设计K教材分析』本节是“中国传统文化主流思想的演变”这一专题中至关重要的一节,有承上启下的作用,是儒家文化正统地位确立的重要起点。

其中“焚书坑儒”、“罢黜百家,独尊儒术”等,在初中已学,初中侧重于史实的描述,高中侧重于理论分析。

本节第一目的教学重点放在对“焚书坑儒”的评价。

第二目教学重点放在汉武帝为什么接受董仲舒的观点以及及汉武帝推行的文化体制和文化政策。

第三、第四目的重点放在“太学”和“科举制度”对成为正统思想的作用上。

K学情分析』高一学生有一定的历史知识储备,对历史史实有些了解,记忆力较强,但对历史知识的理解、判断、分析能力较弱,对阅读、解析史料的能力也较弱。

因此,教学时,以课文为依托,以问题为主线,适当出示史料,通过阅读、探究等方法,让学生化解知识,提升能力。

K教学目标』1、知识与能力:通过“焚书坑儒”批判的学习,学生能认识和理解儒学在汉代兴起的社会背景。

通过学习“罢黜百家,独尊儒术” 、太学建立和科举制等的基本史实,学生能理解儒学在汉朝成为正统思想的过程以及后世对儒学正统地位的巩固。

学习儒学兴起的内容,分析对中国文化发展所造成的影响。

2、过程与方法:通过白主学习,问题探究,文言史料解读,学会应用独立思考与他人合作学习相结合的方法。

3、情感、态度与价值观:通过学习,加深对中国传统文化的内涵以及发展历程的认识,增强对传统文化的认同感。

弘扬和培育白己的民族精神。

K教学重点』1、汉武帝罢黜百家独尊儒术的原因2、董仲舒新儒学思想的主张及评价K教学难点』理解不同历史时期治国思想的演变过程和原因;了解儒家思想的演变过程K教学方法』白主学习法;史料分析法;教师讲授法;多媒体教学K教学过程』:导入新课教师总结提问:上节课我们复习了〈〈百家争鸣》,在春秋战国时期,我国处于由奴隶社会向封建社会过渡的历史大变革时期,不同的阶级从白身阶级利益出发,出现不同的治国思想,主要有哪些呢?(学生回答略)教师总结过渡:法家思想最适合当时历史发展需要,儒家因其过于理想化不受统治者重视,那么在下一个历史时期治国思想和儒家思想会有怎样的变化呢?讲授新课1、“焚书坑儒”批判学生阅读“焚书坑儒”批判一目及史料,探究“焚书坑儒”的原因有哪些?请学生称述过程。

汉代儒学的兴起与演变汉代是中国历史上一个重要的时期,因其文化、政治等方面的成就而得到广泛的赞誉。

在汉代,儒学经过了一个深刻的变革和发展,影响了后来几千年的文化和思想。

汉代儒学的兴起汉初,随着汉高祖的崛起,他采取了儒家思想来统治国家,开始逐渐倡导儒家思想。

虽然当时对于儒家思想的认可程度还比较低,但随着儒家学派的重视和推崇,儒家思想逐渐成为汉代主流思想。

汉武帝统治时期,为了加强国家的中央集权,他采取了一系列的措施,其中包括加强儒学教育体系,设立了官方儒学,使得儒家思想在汉代达到了巅峰。

汉代儒学的演变汉代儒学的演变主要分成两个阶段:前汉时期和西汉时期。

在前汉时期,主要是以经学为主,知识分子以阅读经典为主要学业,经学重视继承和研究先秦典籍,强调对先圣经典的遵守和解释。

尤其强调的是周礼和春秋等各类礼制。

而在西汉时期,则主要以经学和学问学为主。

经学逐渐走向僵化,学派纷争激烈,不仅难以统一学术界,也使得学派之间的口水战愈演愈烈。

而学问学则注重实际,运用儒家思想去规范社会生活,为治理国家提供了很好的学术基础。

汉代儒学的影响汉代儒学的兴起和演变对中国人民的日常生活和思维方式产生了深远的影响。

首先,儒学提倡“仁爱”(仁爱是儒家思想的核心之一,主张的是平等、公正、宽容、互惠等),为中国社会和睦相处提供了理论支持。

其次,儒学倡导的“礼”,是中国传统文化的一个重要组成部分,强调了人与人之间的尊重和礼仪规范。

最后,儒学把孔子经典的思想成分深入解读,推陈出新,为后世儒家、道家、墨家、法家及其他许多思想家所继承和发展,形成了博大精深的中国传统文化。

总结综上所述,汉代儒学的兴起和演变是中国文化史上的重要事件之一,对于经世济民、传承文化等方面都产生了很大的影响。

他们的思想启发了一代又一代的中国人民,成为了中国传统思想文化的重要组成部分。

〖第2课汉代儒学〗之小船创作[课标要求] 知道汉代儒学成为正统思想的史实。

一、“焚书坑儒”批判1.背景01儒秦朝专制主义政治体制建立,一些儒生和游士引用□家经典批评时政,攻击郡县制度。

2.表现(1)焚书:除秦国官定史书《秦记》,博士官管理的文献,医药、卜筮、种树等有实用价值的书籍之外,其他各国史书,民间私藏《诗》《书》、百家语等通通烧毁。

(2)坑儒:秦始皇疑心儒生散布反对自己的言论,坑杀四百六十余人。

3.评价(1)焚书坑儒是对先秦思想文化成就的粗暴否定,是中国文化史上的一场浩劫。

(2)文化成为□02政治权力的附庸,儒学发展进入低潮。

03思想文化传播造成恶劣(3)受到主流文化的批判,对□影响。

思维点拨“焚书坑儒”是秦朝专制政策在思想文化领域的具体表现,这一措施自汉代开始受到主流文化的批判,它钳制了思想,摧残了文化,结束了春秋战国时期百家争鸣的局面。

二、罢黜百家1.背景01大一统”局面得到巩固,高度(1)汉武帝时,中国“□集权的专制主义政治体制大体定型。

(2)以汉族为主体的文化共同体基本形成。

(3)儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想。

(4)汉武帝起用儒学之士,咨询治国方略。

2.董仲舒的新儒学(1)建议皇帝倡导儒学,实践德政,推行教化,养士求贤,当政策应当“更化”的时候就必须“更化”。

(2)“天人感应”“君权神授”思想。

(3)“罢黜百家,独尊儒术”:主张确立儒学独尊的地位,提出应当禁绝与儒学相异的学术。

(4)“大一统”思想:文化的“一统”和政治的“一统”是一致的,而文化的“一统”又可以成为政治“一统”的根基。

3.汉武帝尊儒的措施02设置太学、表彰六经等措施。

汉武帝采取了重用儒生、□4.独尊儒术的历史影响(1)积极方面:儒学地位上升;汉王朝开始重视思想、文化和教育的发展,有利于民族历史文化的进步。

(2)消极方面:结束了各派学术思想平等竞争的局面,扼制了学术思想的自由发展。

思维点拨董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”并不是彻底否定儒家思想以外的诸子百家的学说,董仲舒改造儒学的同时还吸收了法家、道家、阴阳五行家的一些思想。