四川水土流失状况与类型分区

- 格式:pdf

- 大小:160.78 KB

- 文档页数:5

四川省宜宾市水土保持规划(2015-2030年)(报批稿)宜宾市水务局二〇一六年八月项目名称:四川省宜宾市水土保持规划(2015-2030年)编制单位:宜宾市水务局协作单位:中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所前言水乃生命之源,土是生存之本,水土资源是人类赖以生存和发展的物质基础,是经济社会发展依赖的基础资源。

水土流失对农业生产、生态可持续发展、防洪安全及水质安全有着重要影响,是我国的重要环境问题。

宜宾市水土保持规划是合理开发利用全市水土资源的主要依据之一,是水土保持决策科学化、民主化的重要体现。

新修订的《水土保持法》已经颁布施行,新法进一步强化了水土保持规划的法律地位,明确了规划对于强化各级政府水土保持责任的重要意义。

为贯彻落实新《水土保持法》,适应新时期生态文明建设的要求,2011 年水利部下发了《关于开展全国水土保持规划编制工作的通知》(水规计【2011】224 号),决定在全国范围内开展水土保持规划编制工作。

在四川省2014年1月举办的全省水土保持规划编制技术培训会后,在宜宾市政府及市水务局的领导下,编制单位经过大量的资料收集、野外考察和相关部门座谈,在深入调查研究、广泛征求意见的基础上编制完成宜宾市水土保持规划初稿。

宜宾市水务局于2016年4月28日组织召开了规划专家评审会,根据专家评审意见,进行了修改、完善,形成了本规划。

本次规划全面收集了宜宾市水土流失与水土保持基础数据,明确了水土保持需求;系统科学地划定了全区水土流失重点防治区;按照宜宾市生态文明建设要求,提出了至2030年全市的水土保持任务、目标与总体布局,提出了预防、治理、监测、监管专项规划,并对近期实施的重点项目进行了安排。

本规划将作为今后一个时期宜宾市水土保持工作的发展蓝图和重要依据。

规划编制期间,得到了宜宾市政府及宜宾市水务局、宜宾市发展和改革局、宜宾市财政局、宜宾市国土资源局、宜宾市林业局、宜宾市交通运输局、宜宾市住房和城乡建设局、宜宾市环境保护局和宜宾市农业局等单位的大力支持与协助,并对规划提出了相关建设性意见,同时规划也得到了中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所专家的悉心指导,在此一并表示衷心的感谢!目录第一章规划概要 ..................................... - 4 -第一节总则 ...................................................................................................... - 4 -第二节水土流失及水土保持情况 .................................................................. - 6 -第三节目标与任务 .......................................................................................... - 7 -第四节总体布局 .............................................................................................. - 8 -第五节专项规划 ............................................................................................ - 11 -第六节进度、投资与效益 ............................................................................ - 13 -第二章基本情况 .................................... - 15 -第一节自然环境 ............................................................................................ - 15 -第二节自然资源 ............................................................................................ - 21 -第三节社会经济 ............................................................................................ - 26 -第四节水土流失 ............................................................................................ - 29 -第五节水土保持 ............................................................................................ - 33 -第三章现状评价与需求分析........................... - 39 -第一节现状评价 ............................................................................................ - 39 -第二节需求分析 ............................................................................................ - 48 -第四章规划的目标、任务和规模....................... - 53 -第一节规划依据 ............................................................................................ - 53 -第二节目标和任务 ........................................................................................ - 55 -第三节规划规模 ............................................................................................ - 57 -第五章总体布局 .................................... - 58 -第一节区域布局 ............................................................................................ - 58 -第二节重点布局 ............................................................................................ - 69 -第六章预防规划 .................................... - 76 -第一节预防范围及对象 ................................................................................ - 76 -第二节措施体系与配置 ................................................................................- 77 -第七章治理规划 .................................... - 87 -第一节治理范围与对象 ................................................................................ - 87 -第二节措施体系及配置 ................................................................................ - 88 -第三节重点项目 ............................................................................................ - 99 -第八章监测规划 ................................... - 102 -第一节规划目标 .......................................................................................... - 102 -第二节规划布局 ..........................................................................................- 103 -第二节监测项目 ..........................................................................................- 105 -第三节监测内容和方法 .............................................................................. - 107 -第四节监测信息系统建设与网络传输 ......................................................- 109 -第五节监测设备及经费 ..............................................................................- 111 -第九章综合监管规划 ............................... - 114 -第一节监督管理 ..........................................................................................- 114 -第二节科技支撑 .......................................................................................... - 117 -第三节管理能力建设 ..................................................................................- 119 -第四节信息化建设 ......................................................................................- 122 -第十章实施进度与投资估算.......................... - 125 -第一节实施进度 .......................................................................................... - 125 -第二节近期重点项目安排 .......................................................................... - 126 -第三节近期重点项目投资估算 ..................................................................- 130 -第十一章实施效益分析 ............................. - 139 -第一节效益分析 ..........................................................................................- 139 -第二节综合结论 ..........................................................................................- 142 -第十二章实施保障措施 ............................. - 143 -第一节法律法规保障 ..................................................................................- 143 -第二节政策保障 ..........................................................................................- 143 -第四节投入保障 ..........................................................................................- 144 -附表.............................................. - 146 -附表1宜宾市气象特征表 ............................................................................- 146 -附表2宜宾市气象特征表 ............................................................................- 146 -附表3宜宾市社会经济现状表 .................................................................... - 147 -附表4宜宾市土地利用现状表 ....................................................................- 148 -附表5宜宾市土地坡度表 ............................................................................- 148 -附表6宜宾市水土流失现状表 .................................................................... - 149 -附表7宜宾市水土保土措施现状表 ............................................................ - 150 -附表8 宜宾市各区县综合治理规模表 ....................................................... - 150 -附表9 宜宾市各区县重点治理规模表 ....................................................... - 151 -附表10宜宾市水土保持生态分区表 .......................................................... - 151 -附表11宜宾市水土保持重点防治区表....................................................... - 152 -附表12宜宾市水土保持综合治理工程布局及措施规划表 ......................- 154 -附表13宜宾市水土保持重点治理工程规划表 ..........................................- 154 -附表14宜宾市近期重点防治工程规划表 ............................................ - 155 -附表15宜宾市近期重点治理项目投资表 ..................................................- 158 -附图:............................................ - 158 -第一章规划概要第一节总则一、指导思想以《中华人民共和国水土保持法》等法律法规为依据,贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》,坚持“三大发展战略”,按照“预防为主,保护优先,全面规划,综合治理,因地制宜,突出重点,科学管理,注重效益”的水土保持工作方针,落实以人为本和科学发展观,遵循自然规律,以水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护为主线,以提高水土资源综合利用能力和生态环境综合保护能力等为重点,全面规划、统筹兼顾、综合防治,推进水土保持生态建设快速、健康发展,为提升发展质量、增进民生福祉、建设充满希望、充满活力的美丽幸福宜宾提供强有力的支撑和保障。

水土保持1 水土流失现状长江流域的水土流失包括水蚀、风蚀、冰蚀、冻融侵蚀、重力侵蚀和泥石流等多种类型。

其中水蚀分布最广,又以面蚀为主,广泛发生在坡耕地、荒山荒坡及疏幼林地上。

沟蚀则主要见于第四纪松散沉积物、岩性松软的砂泥岩和风化破碎的花岗岩、变质岩出露区。

风蚀、冻融侵蚀和冰蚀主要发生在青藏高原与高寒山区。

在我国第一、二级地形阶梯的过渡地带,即从青南、川西高原向秦巴山地、四川盆地和云贵高原过渡的地区,滑坡、崩塌等重力侵蚀活跃,泥石流暴发频繁;而在湘、赣等地的风化层深厚地区,则崩岗较为发育。

20世纪80年代,全流域水土流失面积56.2×104km2,占流域总面积的31.2%,年土壤侵蚀总量22.4×108t。

不同强度的水土流失面积及年侵蚀量如下表:*长江流域平均侵蚀模数。

水土流失主要分布在中上游地区。

上游水土流失面积35.2×104km2,占全流域的62.6%,年土壤侵蚀量14.1×108t,占全流域的62.9%,主要集中在金沙江下游,嘉陵江、沱江流域,乌江上游及川东鄂西的三峡库区。

在中游地区,位于秦巴山地的汉江上游,湘鄂山地的沅江中游,澧水、清江中上游,江南红色丘陵区的湘江、资水中游和赣江中上游,以及大别山南麓的倒、举、巴、浠、蕲、皖诸水中上游,水土流失亦较严重。

就分省情况看,四川水土流失面积24.70×104km2,居第一位,其次为湖北、湖南、陕西、江西等省。

按水系统计,金沙江水系水土流失面积最大,达13.54×104km2,以下依次为嘉陵江、汉江、岷江等支流。

2 水土流失危害流域不少山丘地区坡度陡,雨量大,土质薄,强烈的水土流失造成表上丧失,地力下降,土地砂化,甚至母质、基岩裸露,失去农业利用价值。

贵州毕节地区耕层<15cm的耕地约占耕地总面积的49.3%,三峡库区中度退化以上的土壤面积占库区总面积的69.40%。

不少山区县每年石化的土地面积均达数千亩之多。

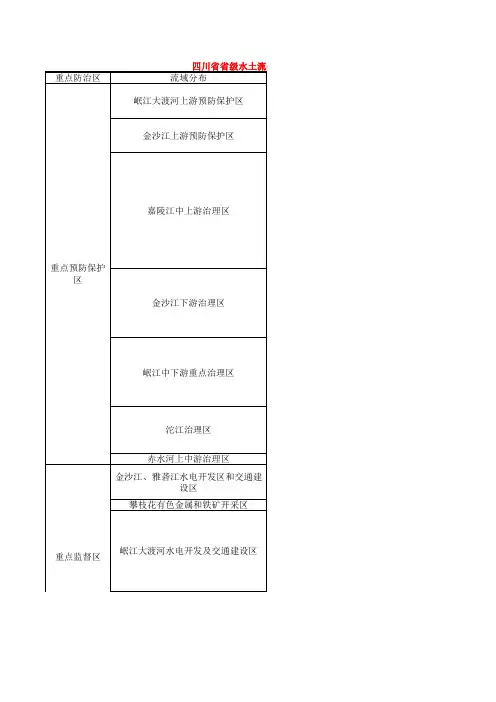

四川省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告

四川省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告

现将四川省各水系的水土流失重点防治区划分为三类,公告如下:

一、重点预防保护区:金沙江、雅砻江、大渡河、岷江上游等森林植被较好的地区。

二、重点治理区:渠江、嘉陵江、涪江、沱江以及岷江下游、大渡河下游、金沙江下游、雅砻江下游等区域。

三、重点监督区:金沙江干流区的攀枝花市、凉山州西北部及南部,青衣江、大渡河流域的雅安地区,岷江流域的成都市、乐山市、眉山地区,长江干流区的宜宾市、泸州市西南部,沱江流域的德阳市西北部,涪江流域的绵阳市西北部,嘉陵江流域的广元市西北部、巴中地区西北部,渠江流域的广安地区东北部等区域。

重点预防保护区以保护自然植被,防治乱砍滥伐为主,同时做好局部水土流失严重区的治理;重点治理区以治理水土流失,改善生产条件和生态环境为主,同时做好保护工作;重点监督区在进行综合治理的同时,突出做好监督管理工作。

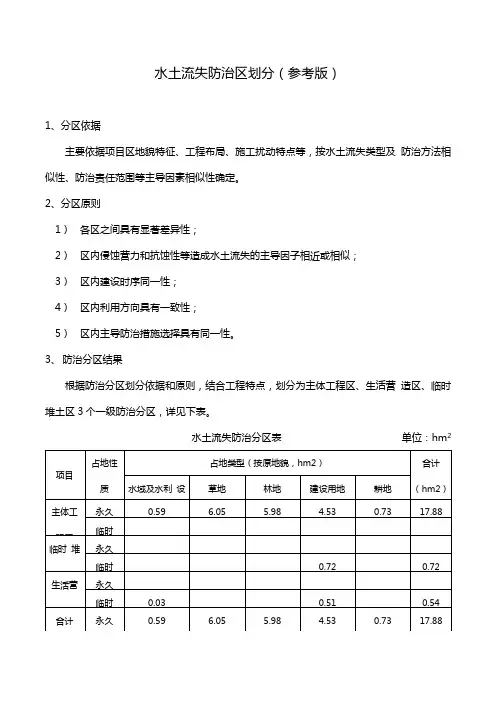

水土流失防治区划分(参考版)

1、分区依据

主要依据项目区地貌特征、工程布局、施工扰动特点等,按水土流失类型及防治方法相似性、防治责任范围等主导因素相似性确定。

2、分区原则

1)各区之间具有显著差异性;

2)区内侵蚀营力和抗蚀性等造成水土流失的主导因子相近或相似;

3)区内建设时序同一性;

4)区内利用方向具有一致性;

5)区内主导防治措施选择具有同一性。

3、防治分区结果

根据防治分区划分依据和原则,结合工程特点,划分为主体工程区、生活营造区、临时堆土区3个一级防治分区,详见下表。

水土流失防治分区表单位:hm2。

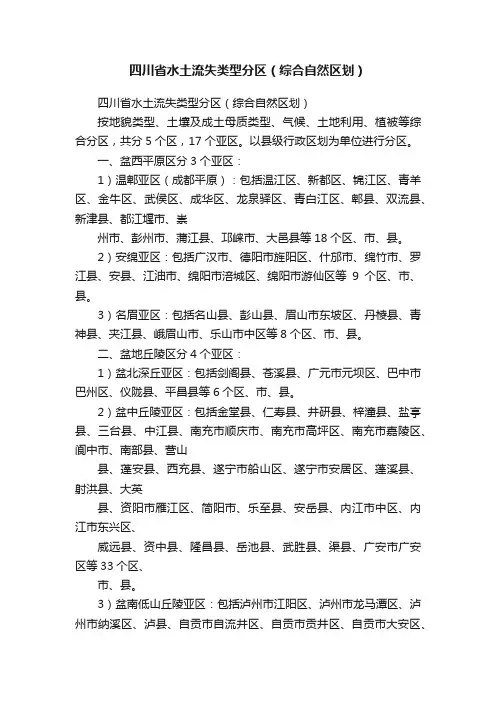

四川省水土流失类型分区(综合自然区划)四川省水土流失类型分区(综合自然区划)按地貌类型、土壤及成土母质类型、气候、土地利用、植被等综合分区,共分5个区,17个亚区。

以县级行政区划为单位进行分区。

一、盆西平原区分3个亚区:1)温郫亚区(成都平原):包括温江区、新都区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、郫县、双流县、新津县、都江堰市、崇州市、彭州市、蒲江县、邛崃市、大邑县等18个区、市、县。

2)安绵亚区:包括广汉市、德阳市旌阳区、什邡市、绵竹市、罗江县、安县、江油市、绵阳市涪城区、绵阳市游仙区等9个区、市、县。

3)名眉亚区:包括名山县、彭山县、眉山市东坡区、丹棱县、青神县、夹江县、峨眉山市、乐山市中区等8个区、市、县。

二、盆地丘陵区分4个亚区:1)盆北深丘亚区:包括剑阁县、苍溪县、广元市元坝区、巴中市巴州区、仪陇县、平昌县等6个区、市、县。

2)盆中丘陵亚区:包括金堂县、仁寿县、井研县、梓潼县、盐亭县、三台县、中江县、南充市顺庆市、南充市高坪区、南充市嘉陵区、阆中市、南部县、营山县、蓬安县、西充县、遂宁市船山区、遂宁市安居区、蓬溪县、射洪县、大英县、资阳市雁江区、简阳市、乐至县、安岳县、内江市中区、内江市东兴区、威远县、资中县、隆昌县、岳池县、武胜县、渠县、广安市广安区等33个区、市、县。

3)盆南低山丘陵亚区:包括泸州市江阳区、泸州市龙马潭区、泸州市纳溪区、泸县、自贡市自流井区、自贡市贡井区、自贡市大安区、自贡市盐滩区、富顺县、荣县、乐山市五通桥区、宜宾市翠屏区、宜宾县、南溪县、江安县、长宁县、犍为县等17个区、县。

4)盆东平行岭谷亚区:包括邻水县、达县、达州市通川区、开江县、大竹县、华蓥市、宣汉县等7个区、市、县。

三、盆周山地区分4个亚区:1)盆周北部山地亚区:包括广元市利州区、广元市朝天区、青川县、平武县、北川县、旺苍县、南江县、通江县、万源市等9个区、市、县。

2)盆周南部山地亚区:包括筠连县、珙县、古蔺县、高县、兴文县、叙永县、屏山县、沐川县、合江县、雷波县、马边县等11个县。

四川省环境保护厅办公室关于印发《四川省省级生态文明示范乡镇建设总体规划编制指南(试行)》的通知文章属性•【制定机关】四川省环境保护厅•【公布日期】2013.08.21•【字号】川环办发[2013]144号•【施行日期】2013.08.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】爱国卫生正文四川省环境保护厅办公室关于印发《四川省省级生态文明示范乡镇建设总体规划编制指南(试行)》的通知(川环办发〔2013〕144号)各市(州)环境保护局:为加强对我省省级生态文明示范乡镇建设科学指导,省环境保护厅组织编制了《四川省省级生态文明示范乡镇建设总体规划编制指南(试行)》,现印发你们,请参照执行。

附件:《四川省省级生态文明示范乡镇建设总体规划编制指南》(试行)四川省环境保护厅办公室2013年8月21日附件《四川省省级生态文明示范乡镇建设总体规划编制指南》(试行)1 适用范围本指南适用于川环发〔2013〕89号文中确定的生态文明示范乡镇。

各地在创建生态文明乡镇时,参照执行。

2 规划编制工作程序2.1 工作目标(1)示范乡镇镇域形成健康的生态系统,污染得到有效控制,镇域生态环境质量显著提升,建设完善的生态环境基础设施。

(2)示范乡镇空间格局得到进一步优化,实现“生产空间高效集约、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”,示范乡镇生态文明建设规划与当地区域发展总体规划、土地利用规划以及产业发展规划具有高度的协同性,并对区域其他规划具有统领性。

(3)示范乡镇对生态文明规律的认识显著提高,探索区域生态经济发展的方式和路径取得较大进展,先进的生态生产力得以初步体现。

(4)示范乡镇生态文明建设管理机制得到加强,探索出高效、长效的建设管理模式,建立完备的生态环境公共服务与社会管理机制。

(5)示范乡镇社会和谐,生态文明观念在群众中牢固树立,生态文化得以繁荣。

2.2 规划收集资料与乡镇基本情况调查规划编制单位应收集编制规划所必需的当地自然和生态环境、社会、经济、人文背景或现状资料,区域和当地社会经济发展规划、城镇建设总体规划,土地利用规划、循环经济发展规划、低碳经济发展规划、生态经济发展规划、生态功能区划、环境功能区划,以及工业、农业、林业、水利、水保、环保、旅游、文化、教育等行业发展规划等有关资料。

四川省水土保持区划四川位于中国西南地区,长江上游,是中国第五大省,介于东经97°21′-108°31′和北纬26°03′-34°19′之间,全省东西长1075公里,南北宽921公里,面积48.41万平方公里。

四川西部地区是青藏高原的一部分,东部地区则大都位于四川盆地内。

四川与重庆、陕西、甘肃、青海、云南、贵州和西藏自治区接壤。

(一)自然条件1.地质地貌以龙门山-大凉山一线为界,四川大致可分为东部四川盆地及盆缘山地区,以及西部川西高山高原及川西南山地区。

四川地形复杂多样,包含四川盆地、青藏高原、横断山脉、云贵高原、秦岭-大巴山山地等几大地貌单元,地跨中国地势第一及第二阶梯,西高东低,由西北向东南倾斜。

全省最高点是川西的大雪山主峰贡嘎山,海拔7556米。

2.气候气候与水文四川气候具有冬暖、春早、夏长、年均温高的特点。

1月均温5~10℃以上,攀枝花超过12℃;7月超过24℃,东部长江河谷高达28℃,极端最高温大于40℃,为中国夏季高温地区之一。

年均温16~20℃,攀枝花为20℃。

10℃以上活动积温5000~7000℃,攀枝花达7500℃。

四川盆地的长江河谷和川西南的金沙江河谷,具有南亚热带气候属性。

川西北地区海拔高,气温低,无霜期短,属温带和寒温带气候(见川西北高原)。

四川深受东南太平洋季风和西南印度洋季风影响,除少数地区外,年降水量600~1000毫米,以多夜雨为特色。

四川盆地是中国著名少日照地区,盆地西缘则是中国多雨区之一,最多地区年降水量超过2400毫米。

但各地降水年内分配不均,故每年均发生不同程度的干旱和洪。

3.水资源号称“千河之省”,水资源居于全国前列。

全省水资源总量为3404亿立方米,其中以河川径流最为丰富,总量约3131亿立方米。

但河川径流量的季节分布不均,全年径流量大多集中在6—10月,东部盆地6—10月径流量占总量的60—80%,川西南山地为70—80%,川西北高原为80%以上。

人教版高三地理知识点:四川地理概况-

环境问题

人教版高三地理知识点:四川地理概况-环境问题环境问题:

(1)生态破坏:植被破坏、生物多样性减少,水土流失严重。

(2)环境污染:水污染、酸雨危害严重。

1、水土流失的原因:(1)从地形上看,四川西部高山峡谷相间,地势起伏大,东部盆地四周山地环绕,内部多低山丘陵,地势起伏较大。

(2)为亚热带季风气候,降水丰富且较集中,(3)川西林区由于过量采伐,盆地内部农业开发历史悠久,陡坡耕种普遍,植被破坏严重。

措施:实施天然林保护工程和坡耕地退耕还林还草工程。

2、酸雨严重的原因、危害

原因:(1)该地以含S量高的煤为主要的常规能源,燃烧后排放出大量的SO2等酸性气体。

(2)盆地地形,地形闭塞,多逆温天气,不利于酸性气体的扩散。

(3)为亚热带季风气候,气候湿润,降水丰富,易形成酸雨。

危害:(1)使河湖水酸化,影响鱼类生长繁殖。

(2)

使土壤酸化,危在森林和农作物生长。

(3)腐蚀建筑物和文物古迹,并危及人体健康。

2018人教版高三地理知识点【四川地理概况-环境问题】是xx为大家整理的,希望大家能够掌握好高三地理知识点,这样就能熟练运用这些知识点解题,从而取得好成绩。

水土流失重点防治区划分导则1.目的根据《中华人民共和国水土保持法》的规定,科学合理地划分水土流失重点防治区,是制定水土保持规划、实施水土保持措施的基础。

本导则旨在为划分水土流失重点防治区提供指导和依据。

2.原则2.1 因地制宜原则根据不同地区的自然地理条件、经济社会发展水平、水土流失类型和危害程度等情况,分别制定相应的划分标准和方法。

2.2 科学性原则划分工作应遵循水土流失的形成规律,运用科学的理论、方法和技术手段,确保划分结果的科学性。

2.3 系统性原则水土流失是一个系统工程,划分工作应当全面考虑流域的整体情况,体现水土保持规划与管理的系统性。

3.内容3.1 划分单元以流域或行政区划为基本单元,根据实际情况合理划分。

3.2 评价指标体系建立包括自然环境、水土流失状况、经济社会发展等方面的评价指标体系。

3.3 评价标准和分级依据评价指标体系,制定定量或定性的评价标准,将水土流失重点防治区划分为不同等级。

3.4 防治分区根据评价结果,结合水土保持规划和管理的需求,划分重点防治区的具体范围。

4.技术路线4.1 资料收集收集自然、经济、社会、水土流失等基础数据和信息。

4.2 指标体系构建依据理论研究和实践经验,构建适用的评价指标体系。

4.3 现场调查对重点区域开展实地调查,获取必要的第一手资料。

4.4 数据处理分析运用、、数学模型等技术手段,对数据进行处理和分析。

4.5 划分和制图根据评价结果,划分重点防治区的等级和范围,并制作分区图件。

5.管理与实施5.1 建立健全相关制度,明确职责分工,加强组织领导。

5.2 充分发挥政府、专家和公众的作用,广泛征求意见。

5.3 加强技术培训,提高从业人员的专业水平。

5.4 根据形势变化,适时对重点防治区进行动态调整。

四川地震灾后重建生态修复I:实施情况及国内外经验邓东周;鄢武先;黄雪菊;刘兴良;慕长龙【摘要】“5·12”汶川特大地震及其次生灾害对灾区生态环境造成了严重的破坏。

经过两年的灾后重建,震区的生态环境已得到一定改善。

但地震灾后生态修复是一项长期、复杂的系统工程。

目前,四川地震灾区生态问题依然严峻,还有大量的、长期的生态修复任务。

本研究详细阐述了国内外生态修复的经验和教训,系统分析了我国两年多来汶川特大地震灾后生态恢复重建的实施情况,在此基础上,提出了地震灾区生态修复的一些认识,以期为地震灾区灾后生态修复提供理论依据和参考。

%Wenchuan Earthquake of 8.0 magnitude at Richter scale hit large region of Sichuan, China, on May 12,2008. The earthquake and earthquake-induced events such as landslides did serious damage to local vegetation and ecosystem. Although the ecological environment of disaster areas has been amended to a certain extent after two years of ecological rehabilitation, the ecological problem is still severe now, and there are long-term and plenty of assignments to be done. In order to provide reference for restoration, this paper summarizes two-year ecological rehabilitation in the disaster area, analyses experiences and lessons of ecological rehabilitation in other areas.【期刊名称】《四川林业科技》【年(卷),期】2011(032)005【总页数】6页(P56-61)【关键词】汶川地震;受损生态系统;生态修复【作者】邓东周;鄢武先;黄雪菊;刘兴良;慕长龙【作者单位】四川省林业科学研究院,四川成都610081;四川省林业科学研究院,四川成都610081;四川省环境保护科学研究院,四川成都610041;四川省林业科学研究院,四川成都610081;四川省林业科学研究院,四川成都610081【正文语种】中文【中图分类】S718.572008年5月12日,四川省汶川县(北纬31.0°,东经103.4°)发生里氏8级地震。