历代古琴形制

- 格式:docx

- 大小:11.75 KB

- 文档页数:1

古琴科普丨从伏羲、仲尼到焦尾、绿绮,带你认识古琴的形制之美古琴的形制之美古琴科普之//文章内容部分源自网络及编者个人整理,仅做分享、交流之用如有错误的地方请指正,如有侵权请后台留言联系我们删除想必有很多刚开始接触古琴的知音朋友们,心中不免都会有一个疑惑:“为什么古琴有那么多不一样的形制?”有的扁圆似一体,有的方正如斧劈;有的圆方交错起,而有的又取题于竹,如竹般高洁如士。

那么“不同形制的古琴,有没有什么差别?”如果你同样也的疑惑,那么不妨往下看,这篇文章能够基本解答你的这些问题。

//第九届琴台音乐节表演美图关于一张古琴的形制,那必然是该谈到造琴。

古代造琴基本分为三类:一是圣人造琴,如仲尼式、神农式、伏羲式等;二是文人造琴,如落霞式、蕉叶式、连珠式等;三是帝王造琴,如襄王琴、潞王琴等。

//部分古琴样式南宋田芝翁的《太古遗音》,是中国最早载有古琴样式的古籍。

明初,袁均哲根据《太古遗音》所编的《太音大全集》中,收录了历代不同的琴式38种。

明代《风宣玄品》、《文会堂琴谱》、《古音正宗》等书,所录琴式增加至40余种。

清初《五知斋琴谱》则达50余种。

//五知斋琴谱内页在存见的中国古代的古琴中,最常见的是仲尼式、伏羲式、连珠式、蕉叶式、落霞式、师旷式、列子式、鹤鸣秋月式等式样。

接下来就跟随小编看看各种形制的古琴吧!一、各式形制古琴#仲尼式古琴点击可查看大图图为宋·仲尼式“石上流泉”古琴。

“仲尼式”又称“夫子式”,相传为孔子所创制。

孔子曾学琴于师襄,后以自己理想研制琴式,规划制度,后人称孔子创制的琴式为“仲尼式”。

仲尼式在腰项处各呈方折凹入,造型简洁朴素,声音清雅纯正。

#伏羲式古琴点击可查看大图图为唐·伏羲式“九霄环佩”古琴。

伏羲式古琴造型浑厚,琴首微圆,颈部有一半月形弯入,腰部两弯,弧度精巧。

相传伏羲见凤凰栖于梧桐,乃象其形,削制为琴,古老之琴式由此得来,并流传至今。

《琴书》、《长笛赋》中都有“伏羲削桐为琴”、“昔疱羲作琴”的记载。

古琴形制的发展及寓意古琴科普琴制的定型是在汉代完成的。

现所发现古琴的最早实物,是湖北随县擂鼓墩曾位乙墓出土的战国初期的十弦琴、湖南长沙五里牌木享墓出土的战国九弦琴和长沙马王堆三号墓出土的汉代七弦琴。

琴制都是短小、长形的音箱,首宽尾窄,而圆底平,构造简笔,没有琴徽,代表着古琴发展的最初阶段。

早期的古琴,不但造型有别,弦数亦不壹致,但都具有壹弦多音之特点,且长度不断在增加。

唐宋两代则是造琴技术最主要之时期,所造出之琴大都造型美观,工艺精巧,发音优美宏亮。

在自然文化图腾等崇拜下,流传了伏羲、神农等三皇五帝圣贤造琴的神话,固不可信,但由其传说内容可知琴定型是逐步发展形成的。

伏羲氏的琴有五弦、二十弦,神农氏琴有五弦,尧琴有五弦,舜琴五弦,禹夏承舜制,殷商则有壹弦琴,到了周代,则已有七弦。

东汉应劭《风俗通》:「七弦者,法七星也,大弦为君,小弦为臣,文王、武王加二弦,以合君臣之恩。

」远古的琴制已不可得见,但见之于着述的,有齐桓公的「号钟」、楚庄王「绕梁」、司马相如的「绿绮」、杨雄的「清英」等音响卓出、琴名美丽的名琴,有的琴还有琴铭,如「绿绮」的铭文记载了「桐梓合精」,可知这时造琴已知用桐木做面,梓木为底的方法。

《广博物志》记述:「列子尝游泰山,见霹雳伤柱,因以制琴,有大声。

」这是最早应用霹雳木制琴的记载,汉末蔡邕用烧焦的木料做焦尾琴,传至六朝齐明帝时还在使用,并出现了绝好的仿制品,这时的焦尾琴已与后世琴制大体相同了。

晋代顾恺之的《斲琴图》保存了古代制琴的珍贵资料,经过南北朝与隋代的不断丰富,唐代的制琴技术达到了高峰,出现了优秀的制琴家与传世名琴,如雷霄的「九霄环佩」、雷威的「鹤鸣秋月」,以及「轻雷」、「大圣遗音」、「飞泉」等。

宋代虽有官办造琴局及统壹形制,但仍以仿雷、张等名家的古琴为主,形制上的差别为,唐琴面底都呈拱形,琴体浑圆,宋琴只面横而弧度宽扁。

我国最早载有古琴样式的琴论专着,是南宋田芝翁所辑的《太古遗音》(宋人摹本),上有三十八图。

蕉叶式古琴形制考论

古琴是中国古代的一种传统乐器,也是中国音乐历史中最重要的代表之一。

蕉叶式古琴形制是古琴的一种特殊形制,是指琴身形状狭长,两侧像蕉叶一样向外翻卷。

本文将对蕉叶式古琴形制进行考论。

蕉叶式古琴形制起源于中国南方的楚地,最早出现于战国时期。

根据文献记载,楚地是古琴的发祥地之一,楚地古琴与中原地区的古琴形制略有不同,其中蕉叶式古琴形制就是典型代表之一。

蕉叶式古琴形制的琴身呈长方形,两侧向外翻卷,整体形状狭长。

由于琴身形状特殊,所以也被称为“竹叶琴”或“曲音古琴”。

蕉叶式古琴形制除了琴身形状独特外,还有许多其他的特点。

蕉叶式古琴的弦数一般为七弦或十三弦,这与其他形制的古琴相同。

蕉叶式古琴的音色较为柔和细腻,音质清澈悠扬。

这得益于琴身形制的特殊设计,使得琴弦的共振更加均匀,音色更加丰富。

蕉叶式古琴的演奏技巧上也有一些特殊之处。

由于琴身较长窄,演奏时需要使用特殊的指法和技巧来保证音准和音色的完美表达。

蕉叶式古琴形制在中国音乐史上具有重要的地位和影响。

蕉叶式古琴形制的出现丰富了古琴的形制,丰富了古琴的音乐表达方式。

蕉叶式古琴形制的琴身形状独特,使其成为一种具有装饰性和艺术性的乐器。

在古琴制作中,通常还会在琴身上雕刻或绘制各种图案和文字,使其更加具有观赏价值。

蕉叶式古琴形制也在古琴演奏技巧和音乐风格发展上产生了深远的影响。

蕉叶式古琴形制是古琴发展历程中的一个重要环节,也是古琴制作和演奏的一种风格和特点。

通过对蕉叶式古琴形制的考论,可以更好地了解和认识古琴这一古老乐器的丰富多样性和独特魅力。

古琴样式大全(款式)古琴又称瑶琴、七弦琴,是中国历史很悠久的乐器。

战国初期曾侯乙墓中的十弦古琴和长沙马王堆汉墓中的七弦古琴,前者距今已有两千四百多年的历史,而后者距今则有一千九百多年的历史。

古人崇尚自然,琴身三尺六寸五,象征一年365天;琴头六寸,象征六和;琴尾四寸,代表春夏秋冬四个季节;龙池和凤沼代表了大江大海;面板和地板是上圆下方的设计,代表了天与地。

古琴有不同的款式,样式中有以圣人名字命名的,也有以形状命名的,下面我们一起来看看古琴的各种款式吧!•伏羲式古琴伏羲式古琴是以圣人名字命名的,伏羲是我们华夏民族敬仰的人文始祖,居三皇之首。

中国古文化很多发明,多与伏羲有关,像气候图、罗盘、渔网等。

相传古琴便是伏羲发明,古籍中有“伏羲削桐为琴”的记载。

伏羲式古琴,造型古朴,颈部一个弯,腰部各有两个半月弯状,音色宏厚。

•仲尼式古琴仲尼式古琴又被称为夫子式,相传为孔夫子所创,虽然并没有历史文献表明孔子是仲尼式的设计者。

仲尼式古琴造型简洁流畅。

•蕉叶式古琴琴体造型似蕉叶,相传为闽人刘伯温所创,琴首无凫掌而是一叶柄,琴底仿蕉叶之茎有长条浅沟,形制秀美雅润。

样式虽美,但极为难斫。

•落霞式古琴相传是古代文人在傍晚观察晚霞时所迸发的灵感制成新的琴式。

著名的“凤彩鸣岐”唐琴便是落霞式古琴,造型古朴典雅。

汉郭宪《洞冥记》卷三中有句曰:握凤管之箫,抚落霞之琴。

“落霞式”显著的造型特点,是在琴的两侧呈对称的波状曲线。

•灵机式古琴灵机式古琴又称万壑松式,取自李白咏琴名句:“为我一挥手,如听万壑松。

”汉代梁栾所创,作为历代最流行的古琴样式之一,近年来更是因其形似剑匣而颇受各地琴友的喜爱。

灵机式琴首为常见的圆首,自琴首至肩处内收呈半葫芦状,腰部内收作一圆弧。

(常有人把其和子期式混淆,实子期式琴首为方形,且为琴颈与肩处半葫芦状。

)•连珠式古琴相传连珠式琴为隋逸士李疑所制,项腰各作三个连续半月形弯入。

《汉书》云:日月如合璧,五星如连珠。

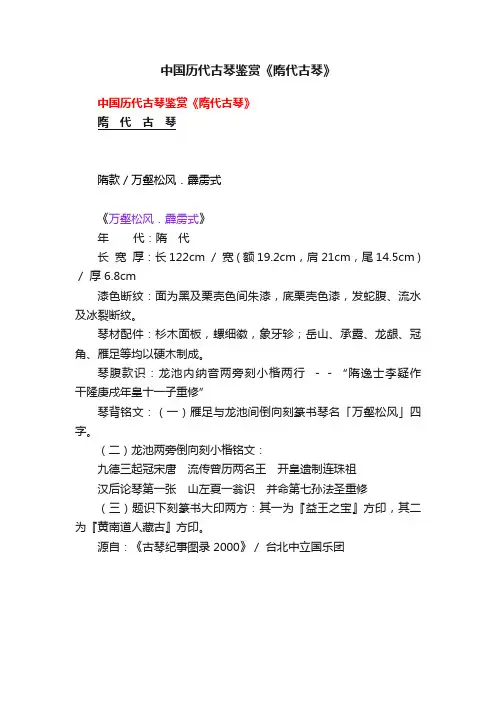

中国历代古琴鉴赏《隋代古琴》

中国历代古琴鉴赏《隋代古琴》

隋代古琴

隋款/万壑松风.霹雳式

《万壑松风.霹雳式》

年代:隋代

长宽厚:长 122cm /宽 ( 额19.2cm,肩21cm,尾14.5cm ) /厚 6.8cm

漆色断纹:面为黑及栗壳色间朱漆,底栗壳色漆,发蛇腹、流水及冰裂断纹。

琴材配件:杉木面板,螺细徽,象牙轸;岳山、承露、龙龈、冠角、雁足等均以硬木制成。

琴腹款识:龙池内纳音两旁刻小楷两行--“隋逸士李疑作干隆庚戌年皇十一子重修”

琴背铭文:(一)雁足与龙池间倒向刻篆书琴名「万壑松风」四字。

(二)龙池两旁倒向刻小楷铭文:

九德三起冠宋唐流传曾历两名王开皇遗制连珠祖

汉后论琴第一张山左夏一翁识并命第七孙法圣重修

(三)题识下刻篆书大印两方:其一为『益王之宝』方印,其二为『黄南道人藏古』方印。

源自:《古琴纪事图录 2000》/台北中立国乐团。

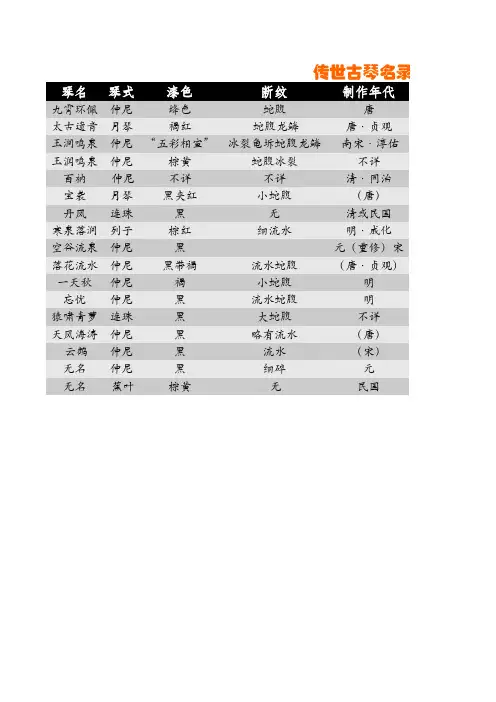

传世古琴名录琴名琴式漆色 断纹制作年代 九霄环佩仲尼绛色蛇腹 唐

太古遗音月琴褐红 蛇腹龙鳞唐·贞观

玉涧鸣泉仲尼 “五彩相宣”冰裂龟坼蛇腹龙鳞 南宋·淳佑玉润鸣泉仲尼棕黄蛇腹冰裂不详

百衲 仲尼不详 不详 清·同治

宝袭 月琴黑夹红小蛇腹(唐)

丹凤 连珠黑无清或民国

寒泉落涧 列子 棕红细流水明·成化

空谷流泉仲尼黑元(重修)宋落花流水仲尼黑带褐流水蛇腹 (唐·贞观)一天秋仲尼褐小蛇腹明

忘忧仲尼黑流水蛇腹明

猿啸青萝连珠黑大蛇腹不详

天风海涛仲尼黑略有流水(唐)

云鹤仲尼黑流水(宋)

无名仲尼黑细碎元

无名 蕉叶棕黄 无民国

琴名录

作者原藏主 现藏主

雷氏山东省博物馆中国历史博物馆

不详詹徵秋 中央音乐学院

钟英王露不详

不详山东艺术专科学校山东省博物馆

王心源 王心源 不详

不详不详山东省博物馆

不详山东艺术学院山东艺术学院

惠熊不详山东艺术学院

不详 田氏外曾祖 田翔千

不详 杨姓军官田翔千益王朱佑宾张育瑾王凤襄

张季修王世襄成公亮

不详夏溥斋不详

(雷威) 朱檀墓葬山东省博物馆

(苏轼) 不详 济南市博物馆

朱致远高松如已毁

王露 不详 高松如。

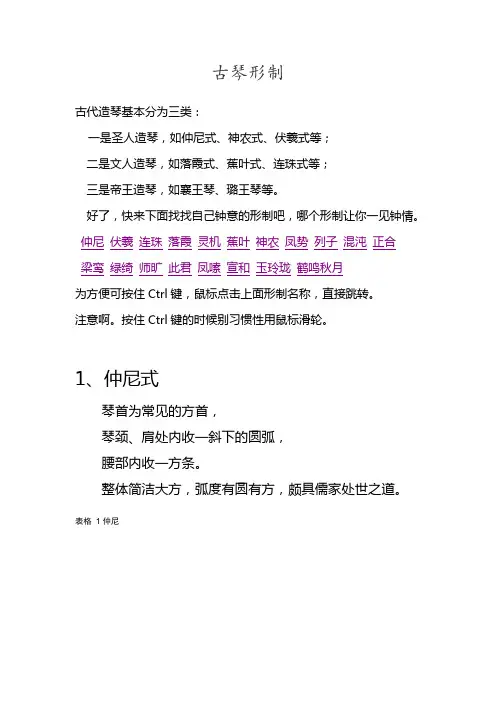

古琴形制古代造琴基本分为三类:一是圣人造琴,如仲尼式、神农式、伏羲式等;二是文人造琴,如落霞式、蕉叶式、连珠式等;三是帝王造琴,如襄王琴、璐王琴等。

好了,快来下面找找自己钟意的形制吧,哪个形制让你一见钟情。

为方便可按住Ctrl键,鼠标点击上面形制名称,直接跳转。

注意啊。

按住Ctrl键的时候别习惯性用鼠标滑轮。

1、仲尼式琴首为常见的方首,琴颈、肩处内收一斜下的圆弧,腰部内收一方条。

整体简洁大方,弧度有圆有方,颇具儒家处世之道。

表格1仲尼2、伏羲式琴首微圆,其项自肩上阔下窄与琴首一体,琴腰为内收双连弧形,整个造型简洁大方,自唐代出现此样式以后,历代均有伏羲式名琴问世。

伏羲式为样式中最为古老的一种样式,与仲尼式同为流传最广,为使用最多的两种古琴形制之一。

(返回)表格2伏羲3、连珠式琴首无太多变化,为常见的方形,琴颈与琴腰分别有三个内收的弧形,与另一侧的三个弧形组成一串漂亮的珠子,远观像双进珠相连,故曰连珠式,此样式为典型的物象命名。

连珠式自唐代出现以来,历代均有名琴存世。

(返回)表格3连珠4、落霞式“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,哈哈,名字就很美,会联想到无际的天边,灿烂的晚霞,落日的辉煌,动人的情怀。

(返回)这款琴也属文人造琴,琴的两侧呈对称的波浪曲线形,琴的声音雄浑洪亮,适于表现比较宏大的有气魄的乐曲。

表格4落霞5、灵机式此形制概为古代文人灵机妙想而创,造型精巧,项有两大半月形弯入,腰则一小半月弯。

又称“万壑松式”,取自李白《听蜀僧浚弹琴》中的“为我一挥手,如听万壑松。

(凤嗉)(返回)表格5灵机6、蕉叶式蕉叶式是属于文人造琴的一类,它的形状顾名思义就是像一片芭蕉叶,曲折的线条像流动的的音乐,优美的身姿表现着文人独有的浪漫的情趣。

并且琴护轸部位匠心独运的斫制成叶柄的样式,十分惹人喜爱。

(返回)表格6蕉叶7、神农式上部从琴肩部位起弯直接连到琴头;下部大致在雁足部位起一个弯,非常简捷,是流传较普遍的款式。

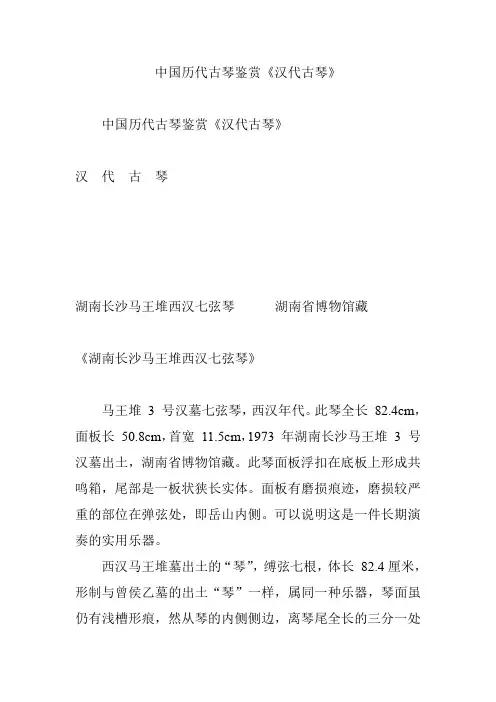

中国历代古琴鉴赏《汉代古琴》中国历代古琴鉴赏《汉代古琴》汉代古琴湖南长沙马王堆西汉七弦琴湖南省博物馆藏《湖南长沙马王堆西汉七弦琴》马王堆3 号汉墓七弦琴,西汉年代。

此琴全长82.4cm,面板长50.8cm,首宽11.5cm,1973 年湖南长沙马王堆3 号汉墓出土,湖南省博物馆藏。

此琴面板浮扣在底板上形成共鸣箱,尾部是一板状狭长实体。

面板有磨损痕迹,磨损较严重的部位在弹弦处,即岳山内侧。

可以说明这是一件长期演奏的实用乐器。

西汉马王堆墓出土的“琴”,缚弦七根,体长82.4厘米,形制与曾侯乙墓的出土“琴”一样,属同一种乐器,琴面虽仍有浅槽形痕,然从琴的内侧侧边,离琴尾全长的三分一处(约五度按音的位置)磨损的痕迹分析,有可能增加了五度音的按音演奏。

这两张出土“琴”与现存唐代以来的古琴,不论在结构形制还是演奏方法,都是同出一源,一脉相承。

它们作为古琴的前身,并发展成唐宋以来的古琴,是符合乐器发展从简到繁、从多形到定形的逻辑轨迹的。

《诗经》等文献记载与出土“琴”的实物,其年代相近可以说是文实相符,所以古琴有着近三千年的历史的说法是确凿可信的。

湖南长沙马王堆西汉『筑』湖南省博物馆藏《湖南长沙马王堆西汉『筑』》长沙王室墓『筑』,西汉年代,长93.4cm 1993 年湖南长沙王室墓葬出土。

湖南省博物馆藏,此器五弦。

同墓还出土有柱码和木制击弦之弓。

是首次发现的筑的实用乐器。

马王堆1号汉墓彩绘棺头档上绘有拟人化神怪,端坐五彩祥云中,持棒(或弓)击筑;江苏连云港西汉墓出土一漆食奁,纹饰中也有一人击筑,均提供了形象的演奏图像。

此『筑』外型与湖北随县战国初期曾侯乙墓五弦琴相似。

第一辑古琴样式,我们介绍了伏羲式、仲尼式、神农式和落霞式古琴,有琴友反馈,为什么没有他最爱的混沌式古琴,这一辑我们就接着探寻混。

一、连珠式连珠式古琴琴首无太多变化,为常见的方形,琴颈与琴腰分别有三个内收的弧形,与另一侧的三个弧形组成一串漂亮的珠子,远观像双进珠相连,故曰连珠式。

连珠式自唐代出现以来,历代均有名琴存世。

收藏于故宫博物院的飞泉,便为连珠式的标准器。

此琴杉木制,通长121.7厘米,肩宽19.5厘米,尾宽14.1厘米,厚4.5厘米。

龙池、凤沼均为方形,龙池上方刻草书“飞泉”二字,下有“贞观二年”印章一方。

二、蕉叶式蕉叶式,顾名思义,因琴体像一片蕉叶而得名。

蕉叶,在我国传统文化有中有很丰富的意象:窗前植一丛蕉叶,或得荫下清凉之感,或赏蕉窗夜雨之景,颇有一番诗情画意,所以此样式极俱文人气息,但也极为难斫。

蕉叶式与其它样式不同的是,其它样式多是在琴的两侧有所变化,而此样式不仅在琴体两侧有变化,而且琴面也有一些变化。

琴额中央为仿蕉叶之茎,刻有一长条浅沟。

琴面的边缘及琴两侧模拟蕉叶有一些起伏的曲线,叶边很较,曲线自然流畅,无一丝造作之感,因此琴腹内部的处理也比一般的样式要复杂一些。

另外,蕉叶式琴首的护轸也与其它样式有所不同,常见样式的护轸是左右各两个,而蕉叶之有一个,由蕉叶的叶柄弯曲至琴底充当护轸。

正因为蕉叶有如此多的变化,所以此样式才成为古琴中最斫的一种样式,极其费工,也最见斫琴师的功夫。

三、混沌式混沌式古琴造型古朴圆润,取天地混沌初开之意,无始无终、周而复始,绵绵不绝。

揣测或还有圆融无碍、圆满无尽之意。

梧桐的很多朋友都很喜欢混沌式古琴,看上去玉润可爱,着实讨人喜欢。

四、绿绮式“绿绮”是汉代文人司马相如弹奏的一张琴。

司马相如原本家境贫寒,徒有四壁,但他的诗赋极有名气。

梁王慕名请他作赋,相如写了一篇“如玉赋”相赠。

此赋词藻瑰丽,气韵非凡。

梁王极为高兴,就以自己收藏的“绿绮”琴回赠。

“绿绮”是一张传世名琴,琴内铭文曰“桐梓合精”,即桐木、梓木结合的精华。

中国历代古琴鉴赏《南北朝古琴》

中国历代古琴鉴赏《南北朝古琴》

南北朝古琴

南朝/万壑松风.仲尼式音乐研究所藏

《万壑松风.仲尼式》

此琴长 123.5 cm,隐间 117cm,肩宽 19.3cm,尾宽 14.7 cm,厚 7 cm。

此琴漆层较厚,似分三层,底层为薄鹿角灰胎,中层为坚硬的黑漆,表层为薄栗壳色漆,后以朱漆修补多处。

小蛇腹断,紫玉徽,额镶钧瓷,长方形龙池与鳯沼。

琴背项间刻篆书『万壑松风』四字,其右上角刻『云谷老人』长圆形印,池下刻『水晶子藏』四字方印。

龙池两侧刻著名琴家管平湖手写隶书长篇铭文。

下刻『管平』,『吉厂』两小方印。

腹内纳音右侧有小字墨书『大通元年钟山沉约监制』。

唐代古琴的特点

唐代古琴是中国古代音乐中的重要乐器之一。

其特点包括以下几个方面:

1. 形制:唐代古琴一般为长方形,由悬弦、演奏区和筋梁组成。

琴身多采用竹

材制作,筋梁则以硬木制成。

2. 弦索:古琴共有七根弦,分别代表阴阳五行的音律。

唐代古琴的弦索材质多

为丝弦,后期也有使用丝线制作的弦。

3. 调音:唐代古琴采用五声调音系统,即宫、商、角、徵、羽五声。

调音方式

分为平调和间隔两种,弹奏时以拨弦的方式产生音响。

4. 配器:唐代古琴通常需要配合其他乐器演奏,如琵琶、笛子、鼓等。

这种配

器方式在唐代音乐中十分常见,形成了独特的音乐风格。

5. 曲谱:唐代古琴的曲谱以琴谱形式流传,其中最著名的有《神奇秘谱》和《太白谱》等。

这些曲谱记录了大量的古琴曲目,成为研究唐代音乐的重要文献资料。

总体来说,唐代古琴以其独特的音色和演奏方式成为了中国古代音乐中的重要组成部分,对后世的音乐发展产生了深远影响。

古琴的结构及其琴外形特征的含义古琴,亦称七弦琴,玉琴、为中国最古老的弹拨乐器之一。

20世纪初,为区别西方的琴才在“琴”的前面加了个“古”字,称作'古琴'。

古琴一般长约三尺六寸五(约120—125公分),象征周天之数一年三百六十五天。

一般宽约六寸(20公分左右)。

一般厚约二寸(6公分左右)。

琴体下部扁平,上部呈弧形,分别象征天地,与古时的天圆地方之说相对应和。

整体形状依凤凰形而制成,其全身与凤身相应(也可说与人身相应),有头、颈、肩、腰、尾、足。

古琴最初只有五根弦,内合五行,金、木、水、火、土;外合五音,宫、商、角、徵、羽。

后来文王囚于羑里,思念其子伯邑考,加弦一根,是为文弦;武王伐纣,加弦一根,是为武弦。

合称文武七弦琴。

琴身前广后窄,象征尊卑有别。

宫、商、角、徵、羽五根弦象征君、臣、民、事、物五种社会等级。

后来增加的第六、七根弦称为文、武二弦象征君臣之合恩。

十二徽分别象征十二月,而居中最大之徽代表君象征闰月。

古琴有泛音、散音和按音三种音色,泛音法天,散音法地,按音法人,分别象征天、地、人之和合。

这些古琴形制命名的象征意义实反映出儒家的礼乐思想及中国人所重视的和合性。

因为礼的作用是为了保障个体,使个性有所发挥,乐以同和,其作用是与群体谐协。

礼乐之同时并用可使个体和群体之间能互相调剂,形成人与人之间平和而合理的生活。

所以礼乐这两套表面相反的技艺的推行,实为求达到相辅相成的和合性的目的。

“琴头”上部称为额。

额下端镶有用以架弦的硬木,称为“岳山”,又称“临岳”,是琴的最高部分。

底板的中部和尾部,各有一个大小不一的长方形或圆形的洞孔,中部大的称龙池,尾部小的称风沼。

这叫上山下泽,又有龙有凤,象征天地万象。

岳山边靠额一侧镶有一条硬木条,称为“承露”。

上有七个“弦眼”,用以穿系琴弦。

其下有七个用以调弦的“琴轸”。

琴头的侧端,又有“凤眼”和“护轸”。

自腰以下,称为“琴尾”。

琴尾镶有刻有浅槽的硬木“龙龈”,用以架弦。

古琴的形制与发展古琴在数千年中华文化的怀抱里生长成熟。

源远流长、博大精深的中华传统文化浸透于琴器,令其满溢文明的光彩。

琴的历史比较久远。

《周易》有言:“昔者伏羲氏之王天下也。

仰则观象于天,俯以观法于地。

远取诸物,近取诸身,始画八卦,扣桐有音,削之为琴。

”以伏羲为琴的创始者。

古籍里说,“云和”“空桑”“龙门”之琴瑟皆取梧桐木制作而成。

据说某日伏羲来到西山的桐林,见凤凰栖梧桐上,以为神异,于是砍下梧桐做成“伏羲式”琴,从此中华民族的标志性乐器——琴产生了。

上古先民视凤凰为神鸟,能通应天地,协和五音,合于九德。

凤凰非竹实不食,非醴泉不饮,非梧桐不栖,至今仍被中国人作为最喜爱的吉祥物。

而伏羲式古琴因其美丽久远的传说和古雅大方的造型至今仍是人们最喜爱的琴式之一。

亦有人说,琴依人而制,琴如人形,项、肩、腰、足无处不透出生命的灵秀和万物之灵的神韵。

古琴象征着自然的气得和生命的灵光。

了解古琴可以从认识琴器开始。

古琴长约1250毫米,宽约220毫米,形制修长,琴面有七条弦,故也称七弦琴。

历史上古琴仅称为琴,称为古琴只是近几十年的事。

琴还有很多别称:玉琴、瑶琴、焦尾、枯桐等。

琴的外形修长,由复瓦型的面板和平直(或微呈仰瓦型)的底合成一扁箱式整体。

其结构可以分为,⒈琴面:凤舌、琴额、承露、岳山、琴肩、凤翅、琴腰、焦尾、冠角、龙龈、山口、十三徽;⒉琴底:护轸、轸池、龙池、凤沼、雁足、尾贴;⒊槽腹:舌穴、轸池、大槽腹、天柱、上纳音、地柱、雁孔、小槽腹、下纳音、韵沼;⒋构件:弦、轸、绒剅构成。

古人皆用传统文化的意念对古琴的各部位进行文化的解释。

古琴全长约为1250毫米,古尺长为三尺六寸六分,法周天360度,或期年之365天。

宽约220毫米,古尺六寸称天地之前后左右上下六合。

琴面如覆瓦之天,阳也,用桐木。

琴底如地面之平,阴也,用梓木,合为一天地字宙。

琴首称额,琴额约长80毫米,其下端靠岳山处镶胺有一条约20毫米宽的硬木条,乃称承露。

古琴样式大蕉叶大蕉叶文人琴,取于蕉叶,其形秀美,厚薄匀称、虚实之道,皆含其中。

其制作工艺最为繁冗,技艺要求最为卓绝,为琴式之最难斫者。

琴首有一叶柄,琴底仿蕉叶之径,造型精妙,极为传神。

此琴斫自三百年老杉木,木性极佳。

契合经年之韵,手工打磨,方成其如玉之型。

徽镶螺钿,髹以大漆,韵味独特。

为使音色清润,采用缠绕顶级专业古琴弦,反复调试,故而贴合五音之韵。

此蕉叶形似卧凤,音韵苍古,非功力深厚者不能为。

伏羲式伏羲式——伏羲见凤栖于桐,乃象其形,削制为琴,最古老之琴式由此得来,并流传至今。

此琴造型圆浑古朴,颈腰各有半月形弯入,弧度精巧。

音色宽宏,能辨上古之乐,抚之悠远若遗世之音。

其取材精良,制作严谨,选用百年老杉木材质,髹以多层天然大漆、纯正鹿角霜。

琴轸悬以珍贵独山玉,龙龈雁足处皆是上等檀木精制,质感极佳。

成琴后,其声高远松透,木声清长,犹闻圣人之徳。

断纹凤式断纹凤式——李一凡老师亲斫此琴,非为附庸时人,但凭心喜之。

此琴寻精品桐木而斫,匀髹多层天然大漆,琴面合整,光洁如玉。

精选天然螺钿作徽,珍贵独山玉为轸,并有仿古断纹,高雅自然。

“江上调玉琴,一弦清一心”。

此琴形如卧凤,音可述志。

其音色悠远绵长,余韵不断。

或轻弹,澄然似秋水,且急奏,湛然如月,风云浅淡,意气自舒.鹤鸣秋月式鹤鸣秋月——为传统工艺手工斫琴,桐木制面,栗壳色底间朱红漆灰,折射出清彩蚌徽的光泽。

表面留有流水断纹,清新自然。

轸池上置有天然牛角琴轸,雁足是黄花梨良材。

“鹤鸣于九皋,声闻于天。

”将仙鹤高洁姿态尽化于琴身,清啸唳鸣尽收于琴腹。

琴形上张弛有度,音韵上收放自如,是琴人历来的珍藏名品.灵机式灵机之时,弦上之趣。

此琴优雅如士,稳重得体,又带飞逸之态。

琴身严谨,琴腔百日成型,音韵完美。

“但识琴中趣,何劳弦上声。

”抚琴之乐,在于心之得。

灵机一动,妙思天成。

是古代文人一瞬的突发奇想创造出的古琴新制式。

此琴琴身严谨,造型灵秀,有着其专属的稳重优雅,亦是不失文人飞逸之态。

古琴居然有这么多样式,你认识几款?伏羲式据记载,琴文化的起始,可以上溯到约公元前三四千年的伏羲琴。

传说“伏羲见凤集于桐,乃象其形”削桐“制以为琴”霹雳式亦称“凤势式”。

《广博物志》记:“列子尝游泰山,见霹雳伤柱,因以制琴,有大声。

”这是最早应用霹雳木制琴的记载。

另外,古代有名琴曰“霹雳”。

明陆延枝《说听》卷下载:“吾乡有金某者,得古琴曰霹雳,携入都,介所识巨璫以献,上试其音清越。

”落霞式落霞式属于文人造琴一类。

这个名字就会让人联想到无际的天边、灿烂的晚霞,琴的两侧呈对称的波浪曲线形,琴的声音雄浑洪亮,适于表现比较宏大的有气魄的乐曲。

另外“落霞”是古代名琴之一,汉郭宪《洞冥记》卷三中有句曰:“握凤管之箫,抚落霞之琴。

”仲尼式仲尼式古琴属于古琴中最常见的一款样式,属于圣人造琴的类别。

由于它的名字叫“仲尼”,所以人们总会将它和孔子联系起来,虽然不能确定这种式样是否是孔子设计,但以“仲尼”命名的确很恰当,因为它是在所有琴里最简洁的一种,只在琴体的腰部和头部有两个凹进的线条,通体没有任何其他的修饰,它的简捷而流畅、含蓄而大方的造型最能体现儒家思想的中庸内敛的风格。

宣和式宣和(1119年- 1125年)是宋徽宗的年号。

徽宗在位期间曾主持多项重要艺术研究活动,嗜好琴,曾设“万琴堂”。

“宣和式”琴,是徽宗宣和年间由其本人或官方主持创制的新形制。

玉琮式“玉琮式”也是王鹏先生创制的古琴新造型,其器型规整,边角端正,轮廊分明,主要创作灵感来自良渚时期的玉器造型。

良渚玉琮是一种内圆外方的筒形玉器,以方圆两种几何形体构成外方内圆中空的造型,玉琮的四个侧面是对称的八块长方形凸面,为古代祭天地的重要礼器之一。

蕉叶式“蕉叶式”,琴体造型形似蕉叶,相传为闽人刘伯温所创制,琴首无凫掌而有一叶柄,琴底仿蕉叶之茎,造型精妙秀美,琴音圆润雅致。

连珠式相传“连珠式”琴为隋逸士李疑所制,项腰各作三个连续半月形弯入。

《汉书?律历志上》:日月如合璧,五星如连珠师旷式“师旷式”又称“月琴式”,相传为古代大音乐家师旷所制,琴体在项腰间作圆月形,造型奇特,音韵如磬。

唐宋古琴的形制*古代文人视琴乐为精神载体,在“琴棋书画”中排第一,如朱熹、欧阳修、苏轼、王安石、姜夔、黄庭坚等都有相当的琴乐修养。

古琴艺术反映文人的思想和价值观,北宋的人文精神更多地渗透于对琴乐的审美之中,对琴乐实践和理论的发展都起到重要作用。

1、古琴概况1.1古琴起源古琴,原名琴,亦称瑶琴、玉琴、七弦琴。

后来“琴”还成为*拨乐器的带名词,如胡琴、提琴、扬琴、等等。

本世纪初为了区别于外来的*拨乐器,才被称作“古琴”。

古琴堪称*现存最古老的拨弦乐器,有三千年以上历史,先秦以至两汉典籍中如《礼记》“昔者舜作五弦之琴,以歌南风”,《诗经》“琴瑟击鼓,以御田祖”、“窈窕淑女,琴瑟友之”、“椅桐梓漆,爰伐琴瑟”。

可看出琴在*有着悠久的历史。

1.2古琴的基本形制古琴整体是一扁长形音箱,长约130厘米,宽约20厘米,厚约5厘米。

面板又称琴面,是一块长形木板,表面呈拱形,琴首一端开有穿弦孔,琴尾为椭圆形,在项、腰处两旁有月牙形或呈方折凹。

底板又称琴底,形状与面板相同但不作拱形,是在整块木料下半部挖出琴的腹腔。

底板开两个出音孔,称龙池也或凤沼,腰中近边处设两个足孔,上安两足,称颂足。

面、底板胶合成琴身,在琴首里面粘有舌形木板,构成与琴腹相隔的空间,叫作舌穴。

面板背部设音梁,又称项实。

琴腹中有两个音柱,称天柱和地柱。

弦轴又称琴珍,多为圆形或瓜棱形,中空(穿弦用)。

琴弦由丝绒绳系住拴绕于琴轸上。

琴弦用丝制缠弦。

岳山镶嵌于面板首部,也开有穿弦孔。

底板上有四个琴脚,琴首部两个叫凫掌,琴尾部两个叫焦尾下贴,起垫平琴身的作用。

面板上嵌有十三个螺钿或玉石制作的徽,用以标记音位。

现存以唐琴最古,至今基本结构无重大改变。

1.3古琴样式及断纹古琴造型优美,常见的为伏羲式、仲尼式、连珠式、落霞式、灵机式、蕉叶式、神农式等。

主要是依琴体的项、腰形制的不同有所区分。

由于长期演奏的振动和木质、漆底的不同,可形成多种断纹,如梅花断、牛毛断、蛇腹断、*裂断、龟纹等。

历代古琴形制

(一)唐琴的造形

琴界有言:“唐圆宋扁。

”唐琴与宋朝等琴形相比,造形较为浑圆,一般又在颈、腰内收部分作圆角处理。

唐琴的造形,各处比例均比较合理,既美观又便于弹奏。

唐琴的琴形主要有:伏羲式、神农式、凤势式、连珠式、师旷式、子期式、仲尼式、霹雳式。

(二)北宋的琴形

北宋初年的琴形,基本是模仿唐琴。

后来,琴面的弧度渐渐自浑圆向扁平变化,形成了唐圆宋扁的风格。

在长度与宽度上,宋琴的标准范围较唐琴大。

有的宋琴明显短于唐琴,也有的明显长于唐琴;在宽度上也是如此。

而由于理教在宋朝的风行,自北宋开始,琴的外形则主要以仲尼式为主。

(三)南宋的琴形

到了南宋年间,琴形仍以仲尼式为主流。

而同为仲尼式,外形又有了一定的变化。

其主要变化,在于除北宋琴形的流形外,又流行出肩耸而形狭的式样,其形状更渐趋扁平狭小。

(四)元朝的琴形

元朝历时较短,在琴文化史上,属于过渡发展阶段。

元琴的琴形,基本保留着宋琴较为扁狭的特点。

在外形上,仲尼琴仍占绝部分。

(五)明清的琴形

明清两朝琴文化的发展都非常受到重视,上自皇室,下至平民,皆有很多琴家。

明朝的宗室与民间斫琴之风皆盛。

清朝则是民间斫琴盛行。

在琴形上,自明朝起,新增了很多式样。

这也是明朝琴文化发展的主要成绩之一。

明朝的新增琴形主要有:绿绮式、正合式、梁鸾式、清英式、万壑松式、飞瀑连珠式、蕉叶式等。

清朝的琴形基本依明琴式样发展,琴形也很丰富。