古琴的形制图

- 格式:doc

- 大小:707.54 KB

- 文档页数:19

古琴形制的发展及寓意古琴科普琴制的定型是在汉代完成的。

现所发现古琴的最早实物,是湖北随县擂鼓墩曾位乙墓出土的战国初期的十弦琴、湖南长沙五里牌木享墓出土的战国九弦琴和长沙马王堆三号墓出土的汉代七弦琴。

琴制都是短小、长形的音箱,首宽尾窄,而圆底平,构造简笔,没有琴徽,代表着古琴发展的最初阶段。

早期的古琴,不但造型有别,弦数亦不壹致,但都具有壹弦多音之特点,且长度不断在增加。

唐宋两代则是造琴技术最主要之时期,所造出之琴大都造型美观,工艺精巧,发音优美宏亮。

在自然文化图腾等崇拜下,流传了伏羲、神农等三皇五帝圣贤造琴的神话,固不可信,但由其传说内容可知琴定型是逐步发展形成的。

伏羲氏的琴有五弦、二十弦,神农氏琴有五弦,尧琴有五弦,舜琴五弦,禹夏承舜制,殷商则有壹弦琴,到了周代,则已有七弦。

东汉应劭《风俗通》:「七弦者,法七星也,大弦为君,小弦为臣,文王、武王加二弦,以合君臣之恩。

」远古的琴制已不可得见,但见之于着述的,有齐桓公的「号钟」、楚庄王「绕梁」、司马相如的「绿绮」、杨雄的「清英」等音响卓出、琴名美丽的名琴,有的琴还有琴铭,如「绿绮」的铭文记载了「桐梓合精」,可知这时造琴已知用桐木做面,梓木为底的方法。

《广博物志》记述:「列子尝游泰山,见霹雳伤柱,因以制琴,有大声。

」这是最早应用霹雳木制琴的记载,汉末蔡邕用烧焦的木料做焦尾琴,传至六朝齐明帝时还在使用,并出现了绝好的仿制品,这时的焦尾琴已与后世琴制大体相同了。

晋代顾恺之的《斲琴图》保存了古代制琴的珍贵资料,经过南北朝与隋代的不断丰富,唐代的制琴技术达到了高峰,出现了优秀的制琴家与传世名琴,如雷霄的「九霄环佩」、雷威的「鹤鸣秋月」,以及「轻雷」、「大圣遗音」、「飞泉」等。

宋代虽有官办造琴局及统壹形制,但仍以仿雷、张等名家的古琴为主,形制上的差别为,唐琴面底都呈拱形,琴体浑圆,宋琴只面横而弧度宽扁。

我国最早载有古琴样式的琴论专着,是南宋田芝翁所辑的《太古遗音》(宋人摹本),上有三十八图。

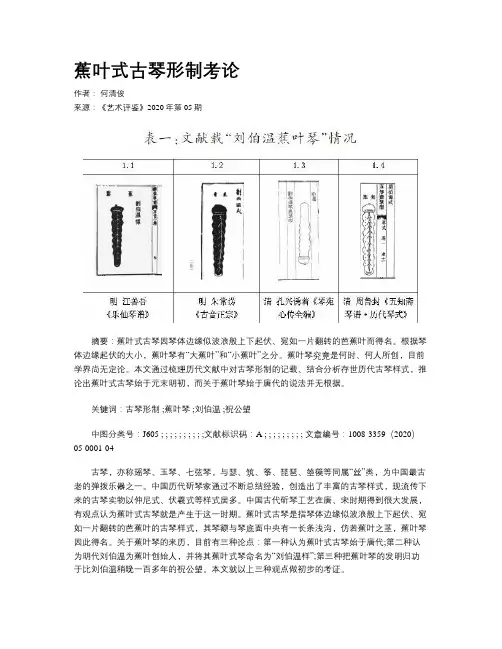

蕉叶式古琴形制考论作者:何清俊来源:《艺术评鉴》2020年第05期摘要:蕉叶式古琴因琴体边缘似波浪般上下起伏、宛如一片翻转的芭蕉叶而得名。

根据琴体边缘起伏的大小,蕉叶琴有“大蕉叶”和“小蕉叶”之分。

蕉叶琴究竟是何时、何人所创,目前学界尚无定论。

本文通过梳理历代文献中对古琴形制的记载、结合分析存世历代古琴样式,推论出蕉叶式古琴始于元末明初,而关于蕉叶琴始于唐代的说法并无根据。

关键词:古琴形制 ;蕉叶琴 ;刘伯温 ;祝公望中图分类号:J605 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章編号:1008-3359(2020)05-0001-04古琴,亦称瑶琴、玉琴、七弦琴,与瑟、筑、筝、琵琶、箜篌等同属“丝”类,为中国最古老的弹拨乐器之一。

中国历代斫琴家通过不断总结经验,创造出了丰富的古琴样式,现流传下来的古琴实物以仲尼式、伏羲式等样式居多。

中国古代斫琴工艺在唐、宋时期得到很大发展,有观点认为蕉叶式古琴就是产生于这一时期。

蕉叶式古琴是指琴体边缘似波浪般上下起伏、宛如一片翻转的芭蕉叶的古琴样式,其琴额与琴底面中央有一长条浅沟,仿若蕉叶之茎,蕉叶琴因此得名。

关于蕉叶琴的来历,目前有三种论点:第一种认为蕉叶式古琴始于唐代;第二种认为明代刘伯温为蕉叶创始人,并将其蕉叶式琴命名为“刘伯温样”;第三种把蕉叶琴的发明归功于比刘伯温稍晚一百多年的祝公望。

本文就以上三种观点做初步的考证。

现存传为唐代蕉叶琴实物有三件:房氏家藏武侯蕉叶琴;胡若思旧藏唐蕉叶铭文琴;唐代“秋波”蕉叶琴。

雅昌拍卖网与北京匡时国际拍卖有限公司在2010年春季艺术品拍卖会“七弦遗韵——宋元明古琴专场”上拍出了一床明朝天启元年由收藏人题记“房氏家藏武侯蕉叶琴”的古琴。

雅昌拍卖网称,台湾著名古琴家郑正华、古琴演奏家李祥霆、邹轲对此琴评价甚高,认为是唐琴。

此琴琴背刻有上、下两行字,上行为“房氏家藏武侯蕉叶琴”;下行为“黄石山樵制于拜书轩”。

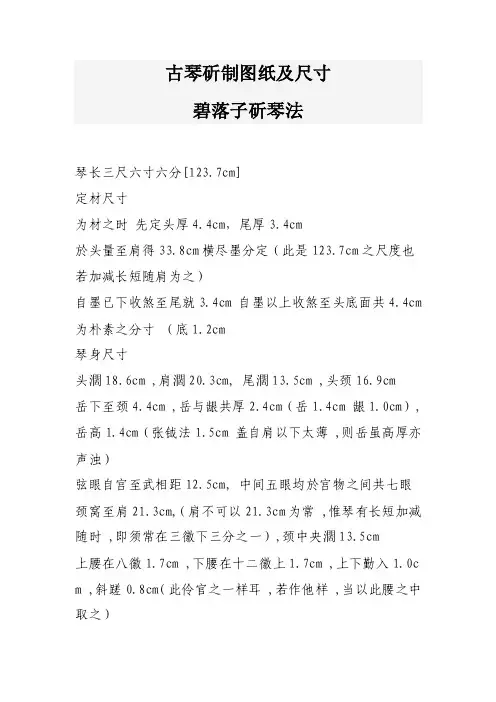

古琴斫制图纸及尺寸碧落子斫琴法琴长三尺六寸六分[123.7cm]定材尺寸为材之时先定头厚4.4cm,尾厚3.4cm於头量至肩得33.8cm横尽墨分定(此是123.7cm之尺度也若加减长短随肩为之)自墨已下收煞至尾就3.4cm 自墨以上收煞至头底面共4.4cm 为朴素之分寸(底1.2cm琴身尺寸头濶18.6cm ,肩濶20.3cm, 尾濶13.5cm ,头颈16.9cm岳下至颈4.4cm ,岳与龈共厚2.4cm(岳1.4cm 龈1.0cm), 岳高1.4cm(张钺法1.5cm 盖自肩以下太薄 ,则岳虽高厚亦声浊)弦眼自宫至武相距12.5cm, 中间五眼均於宫物之间共七眼颈窝至肩21.3cm,(肩不可以21.3cm为常 ,惟琴有长短加减随时 ,即须常在三徽下三分之一),颈中央濶13.5cm上腰在八徽1.7cm ,下腰在十二徽上1.7cm ,上下勤入1.0c m ,斜蹉0.8cm(此伶官之一样耳 ,若作他样 ,当以此腰之中取之)腹开深2.4cm ,以木作横格子 ,上安七分度以戛之取知其度深浅, 其格如斗概如肩宽18.6cm即2.0cm ,尾深2.0cm亦以六分格之 ,如肩18.6cm ,1.7cm粘缝池深1.4cm,凤足在九十徽之间 ,近九徽三分之一 ,足眼开1.4cm ,共两侧各2.0cm ,底先定上分厚1.7cm 渐渐收杀至尾取1.4cm ,轸池正对弦通濶2.4cm长13.5cm ,足面脑角各高3.7cm ,分脑心至底厚4.7cm ,煞朴1.4cm也龙池长23.6cm(贴络了阔2.0cm),龙池上当四徽上4.0cm, 凤池长12.5cm, 阔1.7cm(上在十徽上1.4cm, 下在十二徽下1.4cm)天柱圆2.0cm 正在三四徽间, 若不能求徽定之 ,则自龙池上4.0cm,地柱方1.7cm(在龙池下5.0cm),肩处底面相合 ,了共得6.0cm .由是计之底厚2.0cm, 中央2.4cm, 尾端相合 ,了共得4.7cm,由是计之, 底厚1.4cm, 面厚,1.4cm, 中央,2.0cm, 有两侧各厚2.4cm, 尾端两侧各厚2.2cm, 焦尾承弦横阔2.4cm, 焦尾横阔3.4cm, 焦尾两角各长8.5cm, 龙龈阔1.0cm削面法已上尺寸既定,粘缝已毕, 随面中绳两边慢慢若下, 就两侧七分[2.366cm]弱, 所以弱者, 偿灰漆之分也, 若削面时, 不得动四绳俱镑两下其势自然成,便加镑洗亦无声病.调声法凡面厚底薄木浊泛清大弦顽钝小弦焦咽面底俱厚木泛俱实韵短声焦面薄底厚木虚泛清利於小弦不利大弦面底皆薄木泛俱虚其声疾出音韵飘颺是故为琴之法必须底面相当虚实相称弦木声和然后为得桐性轻脆, 上必取2.0cm(面肉厚也)。

历代古琴图片唐琴说到千古名琴,当然就要谈到传世唐琴。

虽然唐琴并非现存最古的琴器,但唐朝却是琴文化发展的最重要的时期之一,而现存的唐朝古琴无论从音质、形制还是历史价值,皆是历代琴器中不可多得的顶级至宝。

所以,传世唐琴,实是历代琴人梦寐以求的神品。

现存的传世唐琴并不多,主要包括:诗梦斋旧藏的“九霄环佩”,汪孟舒旧藏的“春雷”、“枯木龙吟”,北京故宫博物院的“大圣遗音”,上海吴金祥旧藏的“九霄环佩”,台北故宫博物院的“春雷”(原张大千藏),山东博物馆的“宝袭”,北京曹桓武旧藏的“云和”,李伯仁旧藏的“飞泉”、“独幽”,旅顺博物馆的“春雷”,查阜西旧藏的“一池波”,管平湖旧藏的“冥王”,冯恕旧藏的“松风清节”,成公亮所藏的“秋籁”等。

一,古琴——连珠式——春雷神品春雷“唐琴第一推雷公,蜀中九雷独称雄。

”传世古琴,以唐琴为最珍贵之神器。

唐琴之中,以雷公琴为最。

蜀中九雷中,以雷威成就最大。

而雷威一生所斫之琴中,又以“春雷”为最。

所以,在古琴神品中,“春雷”实是最最珍贵的无价之宝。

北宋末年,宋徽宗赵佶在其宣和内府设“万琴堂”,广罗天下古琴神品于其中。

雷威的“春雷”琴,是其中的第一品。

金灭北宋后,金人将夺自宋宫的珍宝,装了2050车,运往燕京。

“春雷”琴也随之来到了北京,成为了金帝宫中的第一琴,被收藏于承华殿中。

金章宗死后,以此琴陪葬。

在地下埋了十八年后,“春雷”又复出于世,成为了元宫中的珍宝。

后来,“春雷”琴被赏赐给了元朝承相大琴家耶律楚材。

耶律楚材曾将其赠予老师万松老人。

以后,“春雷”琴又复归耶律楚材之子耶律铸。

以后其琴又归赵德润所有。

明朝时,“春雷”传入明宫之中。

到了清朝,“春雷”琴流传到裕亲王府中。

以后,该琴又流出府外,后来为满州大琴家佛诗梦所得。

后来,佛诗梦又将“春雷”琴传予其入室弟子北京大琴家汪孟舒,为汪氏传家之宝。

二,唐琴九霄环佩九霄环佩琴·伏羲式有美人兮,见之不忘。

一日不见兮,思之如狂。

古琴琴腹结构图

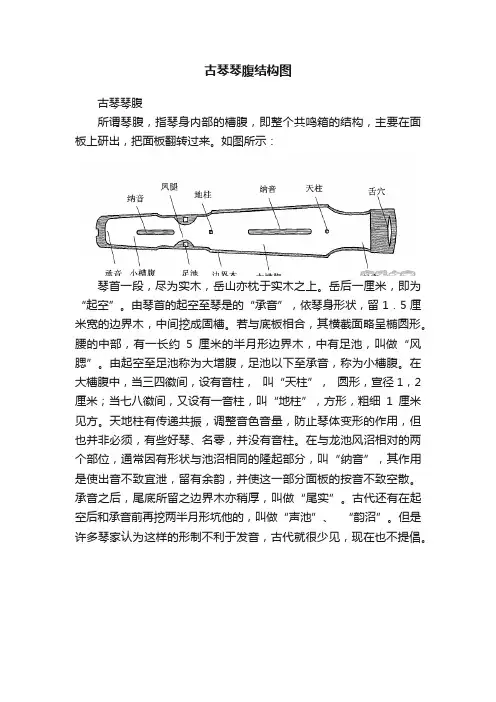

古琴琴腹

所谓琴腹,指琴身内部的槽腹,即整个共鸣箱的结构,主要在面板上研出,把面板翻转过来。

如图所示:

琴首一段,尽为实木,岳山亦枕于实木之上。

岳后一厘米,即为“起空”。

由琴首的起空至琴是的“承音”,依琴身形状,留1.5厘米宽的边界木,中间挖成固槽。

若与底板相合,其横截面略呈椭圆形。

腰的中部,有一长约5厘米的半月形边界木,中有足池,叫做“风腮”。

由起空至足池称为大增腹,足池以下至承音,称为小槽腹。

在大槽腹中,当三四徽间,设有音柱,叫“天柱”,圆形,宣径1,2厘米;当七八徽间,又设有一音柱,叫“地柱”,方形,粗细1厘米见方。

天地柱有传递共振,调整音色音量,防止琴体变形的作用,但也并非必须,有些好琴、名零,并没有音柱。

在与龙池风沼相对的两个部位,通常因有形状与池沼相同的隆起部分,叫“纳音”,其作用是使出音不致宜泄,留有余韵,并使这一部分面板的按音不致空散。

承音之后,尾底所留之边界木亦稍厚,叫做“尾实”。

古代还有在起空后和承音前再挖两半月形坑他的,叫做“声池”、“韵沼”。

但是许多琴家认为这样的形制不利于发音,古代就很少见,现在也不提倡。

历代古琴大赏,高山流水遇知音!古琴,又称瑶琴、玉琴、丝桐和七弦琴,属于八音中的丝。

音域宽广,音色深沉,余音悠远。

有三千年以上历史,是汉文化中地位最崇高的乐器,位列中国传统文化四艺“琴棋书画”之首,被文人视为高雅的代表,亦为文人吟唱时的伴奏乐器。

伯牙、钟子期以“高山流水”而成知音的故事流传至今,琴台被视为友谊的象征。

大量诗词文赋绘画中都有琴的身影。

元王振鹏《伯牙鼓琴图》北宋赵佶《听琴图》局部唐周昉《调琴啜茗图》清刘彦冲《听阮图》北齐杨子华《北齐校书图》古琴作为中国最早的弹拨乐器,是汉族文化中的瑰宝,是人类口头和非物质遗产代表作。

唐宋以来历代都有古琴精品传世。

存见南北朝至清代的琴谱百余种,琴曲达三千首,还有大量关于琴家、琴论、琴制、琴艺的文献,遗存之丰硕堪为中国乐器之最。

湖北随县战国初期曾侯乙墓五弦琴湖北省博物馆藏湖北随县战国初期曾侯乙墓十弦琴湖北省博物馆藏湖北荆门郭店战国中期七弦琴湖北省荆门市博物馆藏湖南长沙马王堆西汉七弦琴湖南省博物馆藏湖南长沙马王堆西汉筑湖南省博物馆藏古琴最初只有五根弦,内合五行,金、木、水、火、土;外合五音,宫、商、角、徵、羽。

后来文王囚于羑里,思念其子伯邑考,加弦一根,是为文弦;武王伐纣,加弦一根,是为武弦。

合称文武七弦琴。

古琴的十四个普通的琴式:仲尼式、伏羲式、列子式、连珠式、灵机式、落霞式、伶官式、蕉叶式、神农式、响泉式、凤势式、师旷式、伶官式、鹤鸣秋月式。

仲尼式伏羲式列子式连珠式灵机式落霞式伶官式焦叶式神农式响泉式凤势式师旷式伶官式鹤鸣秋月式历代存世古琴是古琴爱好者及收藏家的深爱之物,以下是从网络搜集的宋至清的部分存世古琴介绍,供大家了解欣赏!南宋龙吟虎啸仲尼式王世襄旧藏此“龙吟虎啸”古琴为仲尼式,以虫蛀古桐材所制,通身髹以黑漆,久经使用,手指袍袖磨擦处露栗壳色漆,蛇腹断满布其上,古气盎然。

琴背池上刻隶书“龙吟虎啸”四字,其下嵌一片古玉。

琴通长122厘米,额宽19厘米,尾宽14厘米,四五徽间最厚处达6.5厘米。

蕉叶式古琴形制考论古琴是中国传统乐器中最为古老、最具代表性的一种,具有悠久的历史和独特的音乐风格。

在古琴的形制中,有一种被称为蕉叶式的琴身形状,它是以蕉叶的形态为设计灵感,造型优美独特。

本文将对蕉叶式古琴形制进行考论。

蕉叶式古琴形制的起源可以追溯到古代中国的楚文化,楚国的古琴被誉为楚韵,其造型独特,而且经过长期的演化和发展,形成了蕉叶式的琴身。

蕉叶式古琴形制体现了中国古代人们对自然界的崇敬和敬畏之情,而蕉叶恰好是中国南方常见的植物,被视为吉祥的象征。

蕉叶式古琴形制在造型上模仿了蕉叶的外形,给人一种自然、优美的感觉。

蕉叶式古琴形制的主要特点是琴身呈弧形,像一片卷曲的蕉叶,琴腿短小,有时甚至完全没有琴腿。

琴身通常由多种材料制成,如檀木、竹木等,其重量轻巧,方便携带。

在琴身的顶端有一个卷曲的结构,称为琴首,它是整个琴身的主要装饰部分。

琴首的设计形态也常常与蕉叶相似,增加了整个琴身的视觉效果。

蕉叶式古琴形制还有一个显著特点就是琴面没有弦轴孔。

蕉叶式古琴形制不仅外观上美观大方,更重要的是对音质的影响。

由于琴身的弧形造型,使得琴弦与琴面的接触面积增大,振动时能够更大程度地传递音频信号,从而提高了音色的产生和音量的输出效果。

琴身的轻巧设计使得琴的共鸣效果更好,音色更加圆润悦耳。

蕉叶式古琴形制还有一个重要的功能,就是能够很好地吸收和放大琴弦的共振声波,增加了琴弦的共鸣效果,使得音色更加丰富和饱满。

蕉叶式古琴形制在古琴的发展中起到了重要的作用,它不仅是古琴独特的外观表现,更是与古琴音乐艺术的深度结合。

古琴音乐强调的是意境和内涵,它注重音色的细腻和音乐的表达,而蕉叶式古琴形制无疑为古琴音乐提供了更为完美的表现平台。

蕉叶式古琴形制使得古琴音色更为圆润和饱满,增加了音乐的表达力,更符合古琴音乐的审美要求。

古琴是中华民族最早的弹弦乐器,是中华传统文化之瑰宝。

古琴的形制、音色、乐曲题材、内涵、结构等因素,使其音乐风格倾向静态、简单、含蓄、古淡、阴柔、抒情、典雅。

白居易在《废琴》一诗中就写道:“丝桐合为琴,中有太古声。

古声淡无味,不称今人情。

”刘长卿的《幽琴》云:“古调虽自爱,今人多不弹。

向君投此曲,所贵知音难。

”古琴之所以“淡无味”,不招人喜欢,正因为古琴音乐风格属于淡静、虚静、深静、幽静、恬静等静态的美。

这也是为什么古琴最适宜于夜阑人静时弹奏,因为这样的环境才能与琴乐的风格和它所追求的意境配合。

如阮籍《咏怀》云:“夜中不能王东峰古代名画『抚琴图』品赏图1:《听琴图》编辑|刘 玉AppreciatION 鉴赏AppreciatION 鉴赏寐,起坐弹鸣琴。

”王维《竹里馆》云:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

”欧阳修《江上弹琴》云:“江水深无声,江云夜不明。

抱琴舟上弹,栖乌林中惊。

”《红楼梦》第八十六回“受私贿老官翻案牍,寄闲情淑女解琴书”中,林黛玉对贾宝玉讲解琴理:“琴者,禁也。

古人制下,原以治身,涵养性情,抑其淫荡,去其奢侈。

若要抚琴,必择静室高斋,或在层楼的上头,在林石的里面,或是山巅上,或是水涯上。

再遇着那天地清和的时候,风清月朗,焚香静坐,心不外想,气血和平,才能与神合灵,与道合妙。

所以古人说‘知音难遇’。

若无知音,宁可独对着那清风明月,苍松怪石,野猿老鹤抚弄一番,以寄兴趣,方为不负了这琴。

”林黛玉关于古琴的深刻见解,我们今天可以从众多的传世古画“抚琴图”中得到验证,在这些绘画作品中,古人弹琴所处的环境,大都在景色优美的地方,或空阔的水边空地,或孤松下的巨石;崇山峻岭,茂林修竹;旁边没有闲杂人等,除了一二与弹琴者一样风姿高迈的雅人,便是烹茶煮酒的童仆,此情此景,犹如空谷幽兰,世外桃源,令人心驰神往。

一、宋徽宗赵佶《听琴图》《听琴图》(图1),立轴,绢本,设色,纵147.2厘米,横51.3厘米,北京故宫博物院藏品。

古琴样式大全(款式)古琴又称瑶琴、七弦琴,是中国历史很悠久的乐器。

战国初期曾侯乙墓中的十弦古琴和长沙马王堆汉墓中的七弦古琴,前者距今已有两千四百多年的历史,而后者距今则有一千九百多年的历史。

古人崇尚自然,琴身三尺六寸五,象征一年365天;琴头六寸,象征六和;琴尾四寸,代表春夏秋冬四个季节;龙池和凤沼代表了大江大海;面板和地板是上圆下方的设计,代表了天与地。

古琴有不同的款式,样式中有以圣人名字命名的,也有以形状命名的,下面我们一起来看看古琴的各种款式吧!•伏羲式古琴伏羲式古琴是以圣人名字命名的,伏羲是我们华夏民族敬仰的人文始祖,居三皇之首。

中国古文化很多发明,多与伏羲有关,像气候图、罗盘、渔网等。

相传古琴便是伏羲发明,古籍中有“伏羲削桐为琴”的记载。

伏羲式古琴,造型古朴,颈部一个弯,腰部各有两个半月弯状,音色宏厚。

•仲尼式古琴仲尼式古琴又被称为夫子式,相传为孔夫子所创,虽然并没有历史文献表明孔子是仲尼式的设计者。

仲尼式古琴造型简洁流畅。

•蕉叶式古琴琴体造型似蕉叶,相传为闽人刘伯温所创,琴首无凫掌而是一叶柄,琴底仿蕉叶之茎有长条浅沟,形制秀美雅润。

样式虽美,但极为难斫。

•落霞式古琴相传是古代文人在傍晚观察晚霞时所迸发的灵感制成新的琴式。

著名的“凤彩鸣岐”唐琴便是落霞式古琴,造型古朴典雅。

汉郭宪《洞冥记》卷三中有句曰:握凤管之箫,抚落霞之琴。

“落霞式”显著的造型特点,是在琴的两侧呈对称的波状曲线。

•灵机式古琴灵机式古琴又称万壑松式,取自李白咏琴名句:“为我一挥手,如听万壑松。

”汉代梁栾所创,作为历代最流行的古琴样式之一,近年来更是因其形似剑匣而颇受各地琴友的喜爱。

灵机式琴首为常见的圆首,自琴首至肩处内收呈半葫芦状,腰部内收作一圆弧。

(常有人把其和子期式混淆,实子期式琴首为方形,且为琴颈与肩处半葫芦状。

)•连珠式古琴相传连珠式琴为隋逸士李疑所制,项腰各作三个连续半月形弯入。

《汉书》云:日月如合璧,五星如连珠。

古琴形制古代造琴基本分为三类:一是圣人造琴,如仲尼式、神农式、伏羲式等;二是文人造琴,如落霞式、蕉叶式、连珠式等;三是帝王造琴,如襄王琴、璐王琴等。

好了,快来下面找找自己钟意的形制吧,哪个形制让你一见钟情。

仲尼伏羲连珠落霞灵机蕉叶神农凤势列子混沌正合梁鸾绿绮师旷此君凤嗉宣和玉玲珑鹤鸣秋月为方便可按住Ctrl键,鼠标点击上面形制名称,直接跳转。

注意啊。

按住Ctrl键的时候别习惯性用鼠标滑轮。

1、仲尼式琴首为常见的方首,琴颈、肩处内收一斜下的圆弧,腰部内收一方条。

整体简洁大方,弧度有圆有方,颇具儒家处世之道。

表格1仲尼2、伏羲式琴首微圆,其项自肩上阔下窄与琴首一体,琴腰为内收双连弧形,整个造型简洁大方,自唐代出现此样式以后,历代均有伏羲式名琴问世。

伏羲式为样式中最为古老的一种样式,与仲尼式同为流传最广,为使用最多的两种古琴形制之一。

(返回)表格2伏羲3、连珠式琴首无太多变化,为常见的方形,琴颈与琴腰分别有三个内收的弧形,与另一侧的三个弧形组成一串漂亮的珠子,远观像双进珠相连,故曰连珠式,此样式为典型的物象命名。

连珠式自唐代出现以来,历代均有名琴存世。

(返回)表格3连珠4、落霞式“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,哈哈,名字就很美,会联想到无际的天边,灿烂的晚霞,落日的辉煌,动人的情怀。

(返回)这款琴也属文人造琴,琴的两侧呈对称的波浪曲线形,琴的声音雄浑洪亮,适于表现比较宏大的有气魄的乐曲。

表格4落霞5、灵机式此形制概为古代文人灵机妙想而创,造型精巧,项有两大半月形弯入,腰则一小半月弯。

又称“万壑松式”,取自李白《听蜀僧浚弹琴》中的“为我一挥手,如听万壑松。

(凤嗉)(返回)表格5灵机6、蕉叶式蕉叶式是属于文人造琴的一类,它的形状顾名思义就是像一片芭蕉叶,曲折的线条像流动的的音乐,优美的身姿表现着文人独有的浪漫的情趣。

并且琴护轸部位匠心独运的斫制成叶柄的样式,十分惹人喜爱。

(返回)表格6蕉叶7、神农式上部从琴肩部位起弯直接连到琴头;下部大致在雁足部位起一个弯,非常简捷,是流传较普遍的款式。

古琴的结构及其琴外形特征的含义古琴,亦称七弦琴,玉琴、为中国最古老的弹拨乐器之一。

20世纪初,为区别西方的琴才在“琴”的前面加了个“古”字,称作'古琴'。

古琴一般长约三尺六寸五(约120—125公分),象征周天之数一年三百六十五天。

一般宽约六寸(20公分左右)。

一般厚约二寸(6公分左右)。

琴体下部扁平,上部呈弧形,分别象征天地,与古时的天圆地方之说相对应和。

整体形状依凤凰形而制成,其全身与凤身相应(也可说与人身相应),有头、颈、肩、腰、尾、足。

古琴最初只有五根弦,内合五行,金、木、水、火、土;外合五音,宫、商、角、徵、羽。

后来文王囚于羑里,思念其子伯邑考,加弦一根,是为文弦;武王伐纣,加弦一根,是为武弦。

合称文武七弦琴。

琴身前广后窄,象征尊卑有别。

宫、商、角、徵、羽五根弦象征君、臣、民、事、物五种社会等级。

后来增加的第六、七根弦称为文、武二弦象征君臣之合恩。

十二徽分别象征十二月,而居中最大之徽代表君象征闰月。

古琴有泛音、散音和按音三种音色,泛音法天,散音法地,按音法人,分别象征天、地、人之和合。

这些古琴形制命名的象征意义实反映出儒家的礼乐思想及中国人所重视的和合性。

因为礼的作用是为了保障个体,使个性有所发挥,乐以同和,其作用是与群体谐协。

礼乐之同时并用可使个体和群体之间能互相调剂,形成人与人之间平和而合理的生活。

所以礼乐这两套表面相反的技艺的推行,实为求达到相辅相成的和合性的目的。

“琴头”上部称为额。

额下端镶有用以架弦的硬木,称为“岳山”,又称“临岳”,是琴的最高部分。

底板的中部和尾部,各有一个大小不一的长方形或圆形的洞孔,中部大的称龙池,尾部小的称风沼。

这叫上山下泽,又有龙有凤,象征天地万象。

岳山边靠额一侧镶有一条硬木条,称为“承露”。

上有七个“弦眼”,用以穿系琴弦。

其下有七个用以调弦的“琴轸”。

琴头的侧端,又有“凤眼”和“护轸”。

自腰以下,称为“琴尾”。

琴尾镶有刻有浅槽的硬木“龙龈”,用以架弦。

顾梅羹琴学备要第二课【古琴正面图解】

大家知道了古琴是由上下2块木板合成中虚空(即为琴箱)。

上面板多用软木(如桐木或杉木)、下面板多用硬木(如梓木),古琴常见样式有仲尼式、伏羲式、神农式等。

下面将介绍古琴正面、背面、侧面、琴腹等,让您对古琴结构有较深入了解。

有琴友会问,了解这些对弹奏有什么用?了解器乐的属性,有助于我们对音的掌控。

从琴头开始说起,最前端名为“凤额”。

次于“凤额”后稍微较高起一二分处的称为“承露”(小问注:此为常用称呼),因上面的小圆眼像露珠而得名,又叫“城路”是说它它好像城墙下面的路;又叫“岳裙”是说它在岳山的脚下。

连接“承露”而高更高起四五分的名为“岳山”(小问注:此为常用称呼),又称“临岳”,因为它巍然崇高,有如山岳的形态。

岳内八九分为“起项”,项中稍收束为“凤颈”,从“凤颈”以上逐渐低头至“岳山”称为“流水处”,亦曰“岳流”。

从凤颈以下最宽阔的处为“肩”,又名“古人肩”或“仙人肩”取其像人肩背的平正。

由肩至腰前宽后狭,像两翅名曰“凤翅”。

腰中更收束名“龙腰”,取其曲折如龙,也'玉女腰'取其纤细。

腰末双稍宽为“起尾”。

尾尽两旁曰“冠角”取其形似为名。

因蔡邕用爨(小问注:读cuàn,烧火做饭之意)余桐木制琴,尾上还有烧焦的痕迹,又名“焦尾”。

琴面正中最末尾微微高起处为“龙龈”亦称“龙唇”。

冠内两线自“龙唇”红入为“龙须”,一曰“冠线”。

琴面靠左有13个圆点如明星的为“徽”,又名“晖”,它的次序是从近岳山起为第1徽,以次至琴尾为第13徽。

琴面的部位大概如些。