钢中的回火转变之马氏体的分解

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:14

共析钢淬火后回火

共析钢在淬火后进行回火是一种常见的热处理工艺,目的是改善淬火后钢的组织性能,减少内应力,提高钢的韧性和塑性,同时保持一定的硬度和耐磨性。

回火过程中,淬火产生的马氏体和残余奥氏体会发生相应的组织转变。

具体来说,共析钢淬火后,随着回火温度的不同,组织的转变也不同。

1.低温回火(200°C以下):主要发生的是马氏体的回火,马氏体分解为回火马氏体,保持了一定的硬度和耐磨性。

2.中温回火(400°C左右):回火马氏体进一步转变为回火托氏体,这个温度范围内的回火可以有效减少淬火产生的内应力,提高钢的韧性。

3.高温回火(600°C以上):回火托氏体进一步转变为回火索氏体,这个温度下的回火能够进一步提高钢的塑性和韧性,但硬度会有所下降。

需要注意的是,不同类型的共析钢(如亚共析钢、过共析钢等)在回火时的组织转变可能会有所不同,具体组织组成物会随着钢的化学成分和热处理工艺的不同而变化。

此外,回火过程中还可能会涉及到碳化物的析出和溶解,影响钢的性能。

总体而言,共析钢在淬火后通过回火处理,可以得到具

有优良综合性能的组织,广泛应用于各种要求高强度、高韧性、耐磨损的工业领域。

淬火钢回火时组织转变介绍淬火钢回火是一种常见的热处理工艺,通过控制加热和冷却过程中的温度和时间,可以改善淬火后的钢材组织和性能。

淬火后的钢材通常具有硬度高、脆性大等特点,回火处理可以使其获得一定的韧性和塑性,提高其综合性能。

淬火钢回火的基本原理是通过加热淬火后的钢材到一定温度,然后进行恒温保温一段时间,最后再进行冷却。

在这个过程中,钢材的组织会发生转变,主要表现为马氏体分解、析出出现和晶粒长大。

以下将详细介绍这些组织转变的过程。

淬火后的钢材主要为马氏体,而马氏体是一种脆性组织,回火时需要改变其组织形态。

在回火过程中,钢材受热到一定温度,马氏体开始分解成为一种较为稳定的组织形态,称为回火组织。

回火组织主要由贝氏体、残余奥氏体和回火渗碳体组成。

其中,贝氏体是一种具有韧性和塑性的组织,可以提高钢材的韧性。

残余奥氏体主要是未完全转变的马氏体,其含有适量的碳和合金元素,也具有一定的韧性和塑性。

回火渗碳体是在回火温度下,一部分由马氏体转变而来,富含碳元素,具有一定的韧性。

在回火过程中,马氏体析出出现也是重要的组织转变现象。

大部分马氏体靠较高的回火温度和长时间的回火使其尽量析出出现,以增加钢材的韧性。

马氏体析出的主要方式有两种:一种是基于长时间回火,由于较高温度使马氏体逐渐转变为贝氏体和残余奥氏体,从而使马氏体开始析出出现;另一种是基于高回火温度和短时间回火,使马氏体内部的残余奥氏体转变为贝氏体,从而使马氏体开始析出出现。

无论是哪种方式,都可以通过在适当的时间和温度下进行回火处理来增加马氏体的析出出现,提高钢材的韧性。

晶粒长大是淬火钢回火过程中的另一种组织转变。

在淬火过程中,钢材的晶粒会因快速冷却而变小,而小晶粒往往与碳化物结合更紧密,导致材料更加脆性。

回火时,由于较高的温度和较长的时间,晶粒开始重新长大,形成较大的晶粒。

较大的晶粒可以形成多个晶界,使得材料更加具有韧性。

总结起来,淬火钢回火时组织转变主要包括马氏体分解、马氏体析出出现和晶粒长大。

淬火奥氏体变成马氏体的过程淬火奥氏体变成马氏体的过程是一种普遍存在于金属材料中的相变现象。

这个过程充满了魅力和神秘感,让人不禁想要深入了解其中的奥秘。

在淬火的过程中,金属材料首先需要经历加热的过程。

当金属材料达到足够高的温度时,其内部结构会发生变化,从晶体结构中的奥氏体转变为马氏体。

这一变化是由于金属原子的重新排列引起的。

奥氏体是一种具有面心立方结构的晶体形态,其原子排列紧密有序。

而马氏体则是一种具有体心立方结构的晶体形态,其原子排列更加紧密。

这种结构的改变使得金属材料的硬度和强度都得到了显著提高。

淬火奥氏体变成马氏体的过程可以比喻成一个人的成长历程。

就像一个人在面临困境时需要经历磨砺和锻炼来变得更加坚强一样,金属材料在经历淬火过程后也会变得更加坚硬和耐磨。

淬火奥氏体变成马氏体的过程中,金属材料需要经历两个关键步骤:快速冷却和回火。

快速冷却是指将金属材料迅速降温,以使奥氏体转变为马氏体。

而回火是指在冷却后对金属材料进行适当的加热处理,以调整马氏体的性能。

这个过程虽然简单,但其中的科学原理却十分复杂。

在快速冷却的过程中,金属材料的原子会发生位错和应力的积累,导致材料的内部结构发生变化。

而回火过程中,金属材料的原子重新排列,使得马氏体的性能得到进一步优化。

淬火奥氏体变成马氏体的过程不仅仅是一种物理现象,更是一种人类智慧和技术的结晶。

通过调控淬火和回火的工艺参数,人们可以控制金属材料的硬度、强度和韧性,使其在不同的应用领域发挥出最佳的性能。

正是因为淬火奥氏体变成马氏体的过程,金属材料才能成为现代工程领域不可或缺的基础材料。

无论是制造汽车、航空器还是建造大型桥梁,金属材料都发挥着至关重要的作用。

通过淬火奥氏体变成马氏体的过程,金属材料不仅仅具备了优异的力学性能,还拥有了更大的应用潜力。

人们可以通过改变淬火和回火的工艺参数,使金属材料具有不同的性能和特性,以满足不同领域的需求。

淬火奥氏体变成马氏体的过程是一种非常重要的相变现象。

中内部相组成发生了变化,从而引起了钢的性能的变测得钢中马氏体是碳溶于α体,此,曾一度认为和固溶体四十年代前后,在亚点阵的概念发现,碳原子处于三种分布位置时,都能形成由碳原子构成的八面体,这种可能出现的原子阵列,称为点阵。

点阵,结果使的α度,称为新形成马氏体的正方度远高于公式给出的正方度,①切变共格和表面浮突现象变而使点阵发生改组,且一边凹陷,一边凸起,带动界面附近未转变的奥氏体也随之发生弹塑性马氏体转变切变示意图马氏体转变只有点阵改组而无成份变化,转变时原子做有规律的整体迁移,每个原子移动的距离不超过一个原子间距,且原子之间的相对位置不发生变化。

1、(有三种不同的取向,所以四种和{111}M但很快停止,不能进行到终了,需进一步降温。

始点种结构的过程。

①把面心立方点阵看做体心立方点阵,其轴比(为1.41长,使得轴比为①和马氏体板条具有平直界面,界面近似平行于奥氏体的面,所以一个奥氏体晶粒内可能形成四种马氏体板条束。

相同惯习面的马氏体板条平行排列构成马氏体板条群条间残余奥氏体薄膜的碳含量较高,在室温下很稳定,对钢的机械性能会产生显著影响。

亚结构:为与剧烈冷作硬化的光镜下片状马氏体是铁基合金中的另一种典型的马氏体组织,常见于淬火也称于氏体晶粒体的大小受到限制。

因此片状马氏体的大小不一,越是后形成向关系为中脊为高密度的相变孪晶区。

相变孪晶的存在是片状马氏体组织的重要特征。

孪晶间距大约为片的周围部分,存在高密度的位错(非孪晶区)。

1)蝶状马氏体板条状马氏体和片状马氏体的形成温度范围之间的温度区域这种马氏体的立体形态为Fe-18Ni-0.7Cr-0.5C蝶状马氏体的立体形状1)化学成分部亚结构的主要因素,其中尤以碳含量最为重要。

在随马氏体的形成温度降低马氏体;状。

45钢得到回火马氏体组织工艺流程

45钢的回火马氏体组织工艺流程一般可以包括以下几个步骤:

第一步:原材料准备

首先,需要准备45钢的原材料,确保原材料的质量符合要求。

原材

料应该经过化学成分分析和金相检验,以确定其成分和非金属夹杂物的含量。

同时,原材料也要进行超声波探伤,以检测是否有内部缺陷。

第二步:淬火处理

将45钢材料加热到适当的温度,通常是在850℃到900℃之间。

保持

一定时间后,将材料迅速冷却到室温或低温。

淬火的目的是使钢材中的奥

氏体转变为马氏体,这样可以提高钢材的硬度和强度。

第三步:回火处理

淬火后的45钢材料通常非常脆硬,为了使其具有一定的韧性和可加

工性,需要进行回火处理。

回火是将淬火后的材料重新加热到较低的温度,然后保温一段时间,最后冷却。

回火的温度和时间要根据具体情况而定,

一般在250℃到450℃之间进行。

第四步:冷却处理

回火后的45钢材料需要进行冷却处理,以稳定其组织和性能。

在回

火结束后,将材料冷却到室温或低温。

冷却的速度一般不要过快,以免产

生内部应力和组织不均匀。

第五步:性能测试

最后,对回火后的45钢材料进行性能测试,包括硬度测试、拉伸试验、冲击试验等。

通过测试,可以评估材料的力学性能是否满足要求,并对工艺流程进行调整和改善。

总结:45钢的回火马氏体组织工艺流程一般包括原材料准备、淬火处理、回火处理、冷却处理和性能测试等步骤。

这些步骤的具体参数和条件要根据具体情况而定,以确保获得符合要求的材料性能。

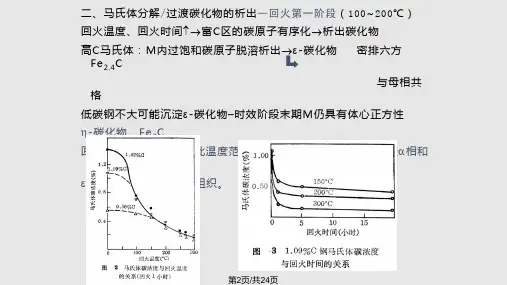

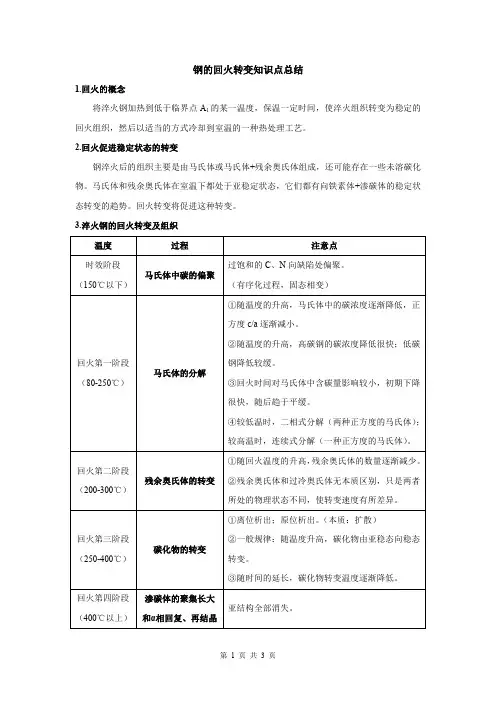

合金元素对钢回火转变的影响合金元素对回火转变的影响,包括对回火转变的四个主要阶段的影响,即:马氏体分解;残余奥氏体分解;碳化物析出与转变;渗碳体的聚集长大与α相的再结晶。

总的规律是:合金元素的加入,都会使回火转变推迟、转变温度升高。

㈠合金元素对M分解的影响合金钢中的M分解与碳素钢相似,但其分解速度受合金元素的影响非常显著,尤其是M分解的后期。

合金元素对M分解的影响,主要是通过影响C的扩散来实现的。

因此,合金元素对C的偏聚、双相式分解的影响不大,而对单相分解的影响较大。

⑴非碳化物形成元素Ni、Mn与C的结合力与Fe相差不大,所以对C的扩散影响不大,对M分解的影响也不大;Si、Co虽不形成碳化物,但可溶入ε-FeXC中而提高其稳定性,使ε-FeXC不易聚集而推迟M的分解.⑵强碳化物形成元素Cr、Mo、W、V、Ti等强碳化物形成元素与碳原子结合力强,增大C在M中的扩散激活能,阻碍C原子的扩散,可以将M分解温度提高100~150℃。

在合金钢中,由于合金元素的作用,M分解的温度将提高,通常把合金元素这种阻碍α相中碳含量降低和碳化物颗粒长大,从而使钢件保持高强度和高硬度的性质,称为回火稳定性或抗回火性。

㈡合金元素对残余奥氏体转变的影响合金钢中的残A转变与碳素钢基本相似,只是合金元素可以改变残余A分解的温度和速度,从而可能对残余A转变的性质和类型产生影响⑴合金元素对残A转变的影响淬火合金钢回火时,残A的转变与回火温度和残A的稳定性有关。

通常,合金元素的加入提高残A的稳定性。

在Ms点以下温度回火,残A将转变为M。

若Ms点较高(>100℃),随后还将发生M的分解,形成M回。

Ms点以上温度回火时,残A可能发生以下转变:残A在B区域内转变为贝氏体;残A在P区域内转变为珠光体;残A在回火加热和保温过程中不发生分解,而在随后的冷却过程中转变为M⑵回火的二次淬火、稳定化及催化现象①二次淬火由于残A本身的稳定性高,或在P和B区之间比较稳定的区域保温时,残A可以不发生分解,而在随后冷却时转变为M,从而提高材料的强度和硬度的现象。

马氏体回火转变过程

马氏体回火转变是指在高温下形成的马氏体在热处理后被回火,使之

变成更稳定的组织结构。

马氏体回火转变过程包括以下几个阶段:

1.回火前马氏体阶段:

在高温下,钢经过淬火使之形成马氏体。

这是一种具有高硬度和脆性

的组织结构。

2.针状马氏体阶段:

在回火温度较低的情况下,马氏体开始发生转变,出现一些细小的针

状马氏体晶体。

这种晶体具有一定的强度和韧性。

3.板条状马氏体阶段:

随着回火温度的逐渐上升,马氏体会转变成板条状马氏体。

这种晶体

比针状马氏体更稳定,具有更高的韧性。

4.珠光体阶段:

当回火温度达到一定程度,板条状马氏体转变成了珠光体。

珠光体是

一种具有良好韧性和强度的晶体结构,是最终目标。

总的来说,马氏体回火转变过程是指在淬火后,通过回火使之得到更

稳定的组织结构的过程。

在回火的过程中,马氏体逐渐转变成针状马氏体、板条状马氏体和最终的珠光体。