安史之乱以后的唐朝与五代十国

- 格式:ppt

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:20

五代十国的的历史事件五代十国是中国历史上的一段大分裂时期,那么你了解五代十国的的历史事件吗?下面由店铺为你提供的五代十国的的历史事件相关资料,希望能帮助到你。

五代十国的的历史事件安史之乱后,唐朝由盛转衰,在各地的藩镇乘机做大做强。

而黄巢之乱以后的唐朝更是出现了“极目千里、无复烟火” 的局面。

乱事波及两淮江南地区,当地群雄纷起抗敌,十国中的吴国与楚国得以建立。

秦宗权之乱直到唐昭宗时才在朱全忠的努力下平定。

朱全忠、李克用与李茂贞这三派藩镇影响了唐朝后期、五代前期的政治,而李克用的子孙与部属,更成为五代后唐、后晋、后汉与后周的君主。

朱全忠与李克用因故不合,双方上至朝廷,下至藩镇,都斗争不断。

朱全忠利用朝中的势力打压李克用,并且趁李克用与李茂贞等人抗衡之际威服河北各藩镇,并吞河中军、淄青军等节度使领地。

地盘的扩充使得朱全忠的势力远大于李克用。

而关中的凤翔节度使李茂贞虽然威胁唐廷,但因李克用与朱全忠的干涉而失败。

公元888年唐昭宗继位后,宰相崔胤与宦官韩全诲争权。

唐昭宗被宦官韩全诲幽禁,崔胤紧急召唤朱全忠入援。

而韩全诲强迫唐昭宗投靠李茂贞,朱全忠于是率军围困凤翔。

隔年,凤翔军粮草耗尽,李茂贞只好杀宦官韩全诲等人,与朱全忠和解。

朱全忠趁机掌控朝中大权,还屠杀宦官数百人,派兵控制长安。

崔胤后悔不已,有意摆脱朱全忠的威胁,暗中招募六军十二卫,被朱全忠在长安的眼线所察觉。

公元904年朱全忠杀崔胤,逼迫唐昭宗迁都洛阳,同年8月弑唐昭宗,另立昭宗子李柷为帝,即唐哀帝。

朱全忠本想等统一后再夺取帝位,但因征淮南失利,于907年逼迫唐哀帝禅让,不久又杀之,唐朝亡,五代十国时期开始。

他改名朱晃(朱温),国号梁,史称后梁,他即后梁太祖,最后定都东都汴州。

五代十国的历史简介五代依次为梁、唐、晋、汉、周五个朝代,史称后梁、后唐、后晋、后汉与后周。

公元907年,朱温篡唐建立后梁,这是五代十国的开始。

公元923年,盘踞太原的晋王李克用之子李存勖灭后梁,后唐建国。

唐末五代十国时期的政治动荡在中国历史上,唐末五代十国时期被认为是一个政治动荡的时期。

这段时期涵盖了唐朝末年的各种政治和社会变化,以及随之而来的十个割据政权的崛起。

这个时期被人们称为“乱世”,因为各种政治纷争导致国家内外的不稳定。

首先,唐末时期的政治动荡主要源于安史之乱。

这场叛乱爆发于755年,由安禄山和史思明领导的藩镇武将联合起来反对唐朝中央政府。

这场战争造成了巨大的破坏和人员伤亡,不仅粉碎了唐朝的中央集权,还导致了社会经济的崩溃。

安史之乱结束后,唐朝政权逐渐衰落,让后来的五代十国政权轻而易举地崛起。

其次,五代十国时期政治动荡的另一个因素是诸强割据。

在这个时期,十个割据政权诞生并竞相争夺,形成了政治格局的分裂。

这些割据政权大多是由原唐朝的藩镇武将或农民起义的领导人所建立的。

他们利用了当时的权力真空和社会动荡,成功地在地方上建立了自己的政权。

这些政权间的斗争使整个国家陷入了动荡和战乱之中。

另外,五代十国时期政治动荡还受到外族入侵的影响。

在唐末时期,辽、契丹和北方的其他游牧民族开始频繁入侵中原地区。

唐朝中央政权由于内乱和弱化,难以有效抵御这些外族入侵。

随着战乱的加剧和士兵的不断减少,唐末时期的中央政权渐渐失去了对北方边疆地区的控制,使得十国政权加紧了统治北方的步伐。

此外,文化和经济的转变也是唐末五代十国时期政治动荡的表现之一。

在唐末时期,经济衰退和社会动荡导致了文化的衰落和转变。

以诗词为代表的唐朝文化逐渐式微,代之以徽章的局促和自然主义的风格。

这种文化的变迁反映了当时社会政治和文化的不稳定性。

同样,经济的破产和物质贫困使得社会分化加剧,社会阶层之间的矛盾也日益增加,为政治动荡埋下了更多的种子。

综上所述,唐末五代十国时期的政治动荡是多种因素综合作用的结果。

安史之乱、诸强割据、外族入侵和社会经济的转变都为政治乱象埋下了伏笔。

这个时期的政治混乱和社会动荡给中国带来了历史上少见的不稳定局势,也为中国历史的进一步发展奠定了基础。

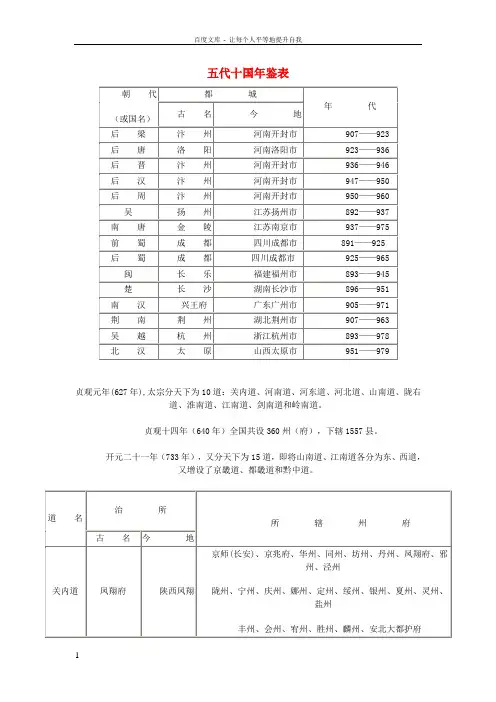

五代十国年鉴表贞观元年(627年),太宗分天下为10道:关内道、河南道、河东道、河北道、山南道、陇右道、淮南道、江南道、剑南道和岭南道。

贞观十四年(640年)全国共设360州(府),下辖1557县。

开元二十一年(733年),又分天下为15道,即将山南道、江南道各分为东、西道,又增设了京畿道、都畿道和黔中道。

[1]唐高祖武德八年(625年),室韦部(住在黑龙江上、中游和额尔古纳河两岸)遣使来唐。

以后,唐朝政府就在这个地区设置行政机构,任命室韦部首领为都督等官。

唐玄宗开元元年(713年),唐朝政府在粟末靺鞨地区(松花江上游)设置忽汗州(治所在今黑龙江省宁安县南的东京城),任命粟末靺鞨首领大祚荣为州都督,并封他为左骁卫大将军、渤海郡王。

此后,粟末靺鞨即专称渤海。

辖地包括松花江、乌苏里江、绥芬河等流域,东边直至大海。

开元十年(722年),唐朝政府封黑水靺鞨(住在黑江龙中下游地区)首领倪属利稽为勃利州刺史。

勃利州治所在乌苏里江口东岸的伯力(今苏联境内哈巴罗夫斯克)。

开元十三年(725年),唐朝政府在黑水靺鞨地区设置黑水军。

次年,又以其最大部落为黑水都督府,其余各部为隶属于都督府的州。

都督府辖地包括黑龙江中下游两岸,北抵小海(今鄂霍次克海),东临大海。

[2]唐武后长安二年(702年),唐朝政府设置安西部护府,辖地包括天山南路和帕米尔以西地区。

[3]唐太宗贞观十四年(640年),唐朝政府设置北庭都护府,辖地包括天山北路和巴尔喀什湖以西至雷翥海(今中亚咸海)的广大地区。

唐玄宗天宝年间,在边境设十节度使可点击“编辑”-“显示比例”进行放大查看五代十国-楚、南平、长和(公元943)五代十国-汉(公元949)五代十国-南汉(公元954)五代十国-晋(公元943)五代十国-梁、晋、岐、卢龙等镇(公元908)五代十国-南唐、吴越(公元954)五代十国-前蜀(公元924)、后蜀(公元954)五代十国-全图(公元943)五代十国-唐(公元934)五代十国-吴、吴越、闽(公元934)五代十国-西州回鹘、于阗、九姓乌护、葛逻禄等部(公元943)五代十国-周、北汉(公元959)。

中国的五代十国与北方民族的入侵五代十国是中国历史上的一个时期,指的是从907年唐朝灭亡到960年宋朝建立之间的局势动荡时期。

在这个时期,中国北方边境频繁发生北方民族的入侵。

本文将探讨中国的五代十国与北方民族的入侵之间的关系。

一、五代十国的形成五代十国的形成源于唐朝的灭亡。

自唐朝中期以来,中央政权的权力逐渐衰弱,藩镇割据现象十分严重。

经过安史之乱后,唐朝的统治变得更加脆弱。

907年,朱温推翻了后唐政权,自立为帝,开启了五代十国的时期。

随后,其他势力也纷纷推翻中央政权,建立自己的王朝或政权,形成了五代十国的局面。

二、北方民族的入侵在五代十国的动荡时期,中国北方边境频繁受到北方民族的入侵。

这些北方民族主要包括契丹、渤海、女真等。

他们经常趁着中央政权的削弱和内乱之际,发动侵略战争,割据一方。

1. 契丹入侵契丹族是五代十国时期北方边境最为凶悍的部族之一。

他们居住在中国北方的辽东地区。

契丹部族在辽东地区建立了辽朝,对中国的北方边境形成了威胁。

契丹族建立了强大的军事势力,频繁侵犯中国北方地区,使得五代十国时期的北方边境战线异常紧张。

2. 渤海入侵渤海是五代十国时期北方边境的另一个主要威胁。

渤海诸部最初是中国东北地区的少数民族,他们在907年后逐渐壮大,形成了独立的国家。

渤海国建立后,频繁进行侵略战争,对中国东北地区的安定造成了威胁。

3. 女真入侵女真族是五代十国时期北方边境的又一重要力量。

他们原本居住在中国东北的辽西地区,后来逐渐发展壮大,并在辽东地区建立了金朝。

金朝的建立对中国北方边境造成了巨大冲击,女真族一度威胁到中原地区。

三、五代十国对北方民族的对抗在北方民族频繁入侵的情况下,五代十国政权必须与之进行抗争。

虽然五代十国之间存在着割据和相互争斗,但在面对北方民族入侵时,他们一致采取了强硬的对抗态度。

1. 军事对抗五代十国各政权都注重军事力量的建设,以对抗北方民族的入侵。

各政权都加强了边境地区的防御力量,修筑城堡、筑起长城,组织军队防范敌人的进攻。

安史之乱与五代十国中国历史的再次分裂中国历史上,安史之乱是一个重要的转折点,它不仅给中原带来了数十年的动乱,也为之后的五代十国时期埋下了伏笔。

本文将探讨安史之乱的起因、过程以及对中国历史的影响,并详细分析五代十国时期的背景、特点以及各个政权的兴衰兴起。

一、安史之乱的起因安史之乱发生于唐朝中期,主要起因有多方面。

首先,安禄山和史思明两位边塞将领积极参与国家政治,权倾一时,但其野心勃勃,不满唐朝朝廷的掌控。

其次,唐玄宗晚年生活放纵,对朝政渐行渐远,导致内外困扰。

再者,边疆战乱频繁,战事胜负不定,使得军队士气低落,复杂的阶级矛盾也削弱了朝廷的统治力。

最后,灾荒之年,国家财政困难,百姓生活困苦,社会不稳定因素不断增加。

二、安史之乱的过程安史之乱发生后,以安禄山为首的叛军在长安建立了安国都邑,宣布自立。

安禄山通过一系列军事行动,逐渐将反叛势力扩大到京畿地区。

唐玄宗闻讯后,逃离长安,西走蜀地,先后在凤翔和成都建立行宫。

然而,安禄山在唐玄宗离开之后迅速攻陷长安,掌控中央政权。

唐玄宗在成都去世后,其子李隆基登基,是为唐肃宗。

安禄山死后,安史之乱逐渐平息,但中原地区已经严重分裂。

三、安史之乱对中国历史的影响安史之乱是唐朝繁荣时期的一个重要转折点。

它导致了唐朝国力的削弱和国家的再次分裂,同时也为后来的五代十国时期埋下了种子。

安史之乱之后,唐朝长期无法恢复中央集权,各地割据势力逐渐形成,五代十国因此出现。

四、五代十国时期的背景五代十国时期是指从唐朝灭亡后到北宋建立之间,中国历史上出现了五个朝代和十个政权的时期。

五代十国时期的背景是安史之乱之后的混乱局势,各地割据势力纷起,多次争霸。

五、五代十国时期的特点五代十国时期的特点是政权更迭频繁,战乱不断。

这个时期的政权多为军阀割据,政权更迭往往伴随着流血的战争,国家因而屡受创伤。

同时,五代十国时期也是文化艺术发展的时期,南唐文化、北宋文化等重要文化形态纷纷出现。

六、五代十国时期各政权的兴衰兴起五代十国时期,各个政权兴衰更迭,其中较为知名的有后梁、后唐、后晋、后汉、后周等。

唐朝被谁灭的1. 简介唐朝(618年-907年)是中国历史上最繁荣的朝代之一,也是中华文明的巅峰时期。

然而,经过近三百年的辉煌,唐朝在晚期逐渐走向衰落。

那么,唐朝最终是被谁灭亡的?本文将对唐朝灭亡的原因和一些主要的灭亡势力进行探讨。

2. 内忧外患唐朝在中后期面临了诸多内忧外患的问题,这些问题最终导致了唐朝政权的瓦解。

2.1 内部分裂和权臣之兴唐朝在晚期出现了内部分裂和权臣干政的问题。

自安史之乱(755年-763年)以后,唐朝君权逐渐削弱,一系列的战乱和政治斗争让朝廷的威信大幅下降。

权臣们相继崛起,通过擅权干政,进一步削弱了唐朝的统治力量。

2.2 边疆失守和侵略压力唐朝在晚期面临的另一个重大问题是边疆的失守和来自外部的侵略压力。

不断的战乱和边境的动荡使得唐朝的军队减弱,无法有效地抵御来自外部的侵略。

特别是自安史之乱以后,西域和北方边境频繁发生动荡,对唐朝的统治造成了巨大的威胁。

3. 唐朝灭亡的势力3.1 安史之乱和安禄山叛乱安史之乱是唐朝最为严重的一次内乱,也是其灭亡过程中的重要因素之一。

这场叛乱由安禄山发起,在755年爆发,导致了长达8年的战乱。

安史之乱使得唐朝统治失去控制,朝廷的威信和军队的战斗力都受到了极大的打击。

3.2 黄巢起义黄巢起义爆发于875年,由黄巢领导的农民起义军对唐朝进行了持续的抵抗。

黄巢起义深受地方豪强和贫苦农民的支持,迅速扩大了叛乱规模。

该起义对唐朝统治造成了巨大的冲击,使得中央政权无法有效地控制局势。

4. 唐灭的过程唐朝的灭亡过程并非一蹴而就,而是一个渐进的过程。

在内忧外患的情况下,唐朝政权逐渐瓦解。

4.1 五代十国五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉和后周这五个较为重要的政权。

五代十国时期,唐朝政权已经彻底垮台,中国出现了大量的割据政权和军阀割据现象。

这些政权相互争斗,使得中国政治陷入了长期的动荡和混乱。

4.2 北方少数民族的崛起在唐朝灭亡后,北方的少数民族政权开始崛起。

其中最为重要的是辽和西夏,在北方地区崭露头角,对中原地区进行了各类战争和侵略。

中晚唐与五代:安史之乱的蝴蝶效应中晚唐与五代:安史之乱的蝴蝶效应作者:[一骑绝尘] 来源:[历史百家争鸣2016-11-27] 2016-12-21安史之乱历经八年终于平定,由于玄宗、肃宗、代宗三位统治者措置失当,唐朝国本动摇,一场短期就能平定的叛乱变为了摧毁北方政治、经济的大动乱。

安史之乱衍生了藩镇割据、宦官专权、异族入侵等一系列问题,中晚唐与五代时期中国始终处于动荡之中,难以摆脱安史之乱的后遗症。

一、中晚唐时期的政治、经济、军事变革中晚唐国家只是在形式上取得了统一,中央丧失了对部分地方的统治权,地方藩镇拥兵自重,中央在一系列政治动乱后将军权转交宦官,开启了宦官专政的时代,李唐皇族沦为傀儡。

经济方面,刘晏和杨炎的经济政策是为数不多的亮点,却没有从根本上扭转唐朝甩我的局面,唐朝在内忧外患中度过了约一百五十余年。

经济方面:1、第五琦。

肃宗时期,刘彤在开元九年提出的“政府垄断盐铁木等山泽之利”的建议,有盐铁转运使第五琦付诸实施,缓和了财政极度紧张的局面。

2、刘晏理财。

刘晏对第五琦的榷盐法进行调整,一方面精简盐政机构和冗杂官员;另一方面在政府统购食盐后,以榷价批发给商人,政府省去了销售的环节。

3、杨炎提出两税法。

德宗时期,丞相杨炎提出两税法,废除陷入困境的租庸调制,改行统一按每户的实有田亩和资产争税,每年分夏秋两次交纳。

实质上以户税、地税代替租庸调制。

(1)取消租庸调和各项杂税,保留户税和地税。

(2)政府先预算开支再确定税额,征税标准不确定。

(3)户税按照资产多寡征收。

(4)地税按照田亩征收谷物。

(5)对不定居的行商按照三十税一(后改为十分之一)征收。

(6)夏天和秋天两季征税。

总体而言,两税法的颁布改变了以人丁为主的缴税依据,按照田亩征税,减轻了对农民的负担,一定程度上改变了贫富不均,扩大了征税覆盖面,是唐朝经济制度上最有效的创新。

军事方面:(1)藩镇坐大在平定安史之乱的过程中,唐代宗急于求得暂时苟安,并没有彻底消灭藩镇势力,一些安史降将摇身一变成为新的节度使,离心势力依旧庞大;同时,朝廷对平叛功臣、内陆掌握兵权的刺史多加节度使称号,造成了藩镇割据的现象。

五代十国中国历史上的五次政权更迭五代十国是中国历史上一个动荡的时期,从公元907年到960年,历时近60年。

在这个时期,中国出现了五个朝代和十个独立的国家,政权更迭频繁,给中国社会带来了巨大的变革和影响。

本文将从五代十国的起因、特点以及对中国历史的影响等方面进行探讨。

一、五代十国的起因五代十国的起因可以追溯到唐朝末年的安史之乱。

安史之乱导致唐朝的衰落和分裂,使得中央政权的威信受到严重破坏,各地军阀割据,形成了多个割据政权。

随着时间的推移,这些割据政权逐渐发展壮大,形成了五代十国的局面。

二、五代十国的特点1.政权更迭频繁:五代十国时期,政权更迭频繁,国家的独立性和稳定性较差。

各个政权之间的争斗和战争不断,导致社会动荡不安。

2.地方割据:五代十国时期,各地军阀割据,形成了多个独立的国家。

这些国家在政治、经济、文化等方面都有一定的独立性。

3.文化多样性:五代十国时期,各个国家之间的文化交流相对较少,各自形成了不同的文化特点。

这种多样性在一定程度上丰富了中国文化的内涵。

4.经济发展:五代十国时期,各个国家在经济方面都有一定的发展。

由于地方割据,各个国家都在积极发展经济,提高人民的生活水平。

三、五代十国对中国历史的影响1.政治影响:五代十国时期,政权更迭频繁,使得中央政权的威信受到严重破坏。

这对中国历史上的中央集权制度产生了一定的冲击,也为后来的宋朝建立了一个相对宽松的政治环境。

2.文化影响:五代十国时期,各个国家之间的文化交流相对较少,各自形成了不同的文化特点。

这种多样性在一定程度上丰富了中国文化的内涵,为后来的文化发展提供了一定的基础。

3.经济影响:五代十国时期,各个国家都在积极发展经济,提高人民的生活水平。

这为后来的经济发展奠定了一定的基础,也为中国历史上的经济繁荣打下了一定的基础。

总结起来,五代十国是中国历史上一个动荡的时期,政权更迭频繁,地方割据,文化多样性和经济发展是其主要特点。

五代十国对中国历史产生了重要的影响,不仅对政治、文化和经济产生了影响,也为后来的历史发展奠定了一定的基础。

唐朝灭亡后出现的“五代⼗国”分别是什么?五代⼗国,即:五代:后梁、后唐、后晋、后汉、后周⼗国:吴、前蜀、吴越、闽、南汉、荆南、楚、后蜀、南唐、北汉。

五代⼗国的历史应该从安史之乱说起。

安史之乱之后,唐朝⼤伤元⽓,外有藩镇割据,内有党争和宦官,⽽且经济也受到重创。

⽽之后的黄巢起义更是给满⽬疮痍的⼤唐雪上加霜。

前蜀888年,唐昭宗继位,为了维护皇权,唐昭宗组建了⼀⽀兵⼒10万⼈的中央军,讨伐割据西川的⼀个藩镇,与此同时,他⼜另派朱温组建联军,讨伐盘踞河东的李克⽤。

讨伐西川的军队被王建夺权。

王建夺权后杀死主帅,并在891年切断西川与中央联系,⾃⽴门户,这就是第⼀个国,后来这个政权改成蜀,史称前蜀。

吴国黄巢残部在秦宗权的带领下计划攻打淮南,这时,杨兴密开始在淮南崭露头⾓,并逐渐控制淮南。

秦宗权旧部孙儒叛逃投靠朱温。

孙儒被命为淮南节度使。

杨兴密不⽢⼼到⼿的淮南被他⼈夺⾛,于是杀死孙儒,892年中央被迫任命杨兴密为淮南节度使,后封其为吴王,于是第⼆国建⽴。

闽国893年,割据福建的王潮被唐昭宗任命为福建观察使,后来其弟王审知被封为闽王。

这就是第三国。

吴越国因在当初黄巢之乱中战功显赫的钱鏐,⼀路⾼升,逐渐控制浙西。

同年,中央任命钱鏐为镇海军节度使,后⼜封为吴越王,第四国建⽴。

楚国孙儒被杨⾏密击败,残部转战湖南,后来,马殷成为新的主事⼈,逐渐占据了湖南全境。

3年之后,也就是896年,割据湖南的马殷被朝廷任命为潭州刺史。

马殷后来被封为楚王,所以这个政权被称为楚国。

这是第五国。

南汉九年后,⼀直在岭南苦⼼经营的刘⽒家族的刘隐被朝廷任命为清海节度使,这个政权的当权者后来称帝,改国号为汉,史称南汉。

这是第六国。

在南⽅⾃⽴为王的阶段内,中国北⽅晋王李克⽤、梁王朱温、⽼牌军阀岐王李茂贞、在李克⽤和朱温辗转腾挪的燕王刘仁恭逐渐成势。

后梁907年,朱温篡唐,强迫唐朝末代皇帝禅位,改国号为梁,史称后梁,第⼀代政权建⽴。

荆南朱温称帝同年,任命部将⾼季兴出任荆南节度使。

中国历史朝代五代十国的割据时期五代十国,是中国历史上一个混乱的时期,既是一个割据的时期,也是一个变革的时期。

在这个时期,中国分裂为十个不同的政权,每个政权都试图统一全国,但最终都失败了。

五代十国的割据时期对中国历史产生了深远的影响,这段历史值得我们深入了解。

五代十国的割据时期始于唐朝的灭亡。

唐朝在安史之乱后逐渐衰落,直至在907年被后梁所取代。

接着,后梁、后唐、后晋、后汉和后周相继建立,这五个政权合称为“五代”。

同时,这五个政权之外还有十个地方性政权相继出现,故称为“十国”。

五代十国的割据时期的主要特点是政权更迭频繁。

每个政权的建立都是通过武力夺取的,而且没有一个政权能够在短时间内统一全国。

这些政权除了互相争夺地盘之外,还要面对党争和内乱的问题,导致国家的治理非常混乱。

这个时期的割据局面一直持续了五十余年,直到北宋真宗继位后,才统一了中国。

五代十国的割据时期对中国社会产生了巨大的冲击和影响。

首先,经济和农业受到了严重的破坏。

战乱不断,土地被占据、耕地被破坏,导致粮食和农产品的减产。

同时,商业和手工业也受到了严重的打击,市场经济陷入停滞。

其次,文化和教育也受到了严重的破坏。

由于战乱频繁,学校和文化机构被毁,知识分子流离失所,文化事业发展受阻。

再次,这段时期的政权更迭也对中国的政治产生了重要的影响。

五代十国的割据时期加剧了中央政权的分散,削弱了中央政权的权威性和统治能力。

尽管五代十国的割据时期给中国社会带来了许多困难和痛苦,但同时也产生了一些积极的影响。

一方面,这个时期为中国历史的发展奠定了基础。

五代十国的政权更迭和社会变革为后来的北宋奠定了重要基础,北宋成为中国历史上一个辉煌的王朝。

另一方面,五代十国的割据时期也促进了地方政权和文化的发展,丰富了中国历史的多样性和文化遗产。

总结起来,五代十国的割据时期是中国历史上一个重要的时期,这段历史为我们理解中国社会和政治的发展提供了重要的线索。

这段时期的割据局面给中国社会带来了许多困难和痛苦,但同时也促进了社会变革和地方政权的发展。