系统性血管炎诊断和治疗的新进展

- 格式:ppt

- 大小:13.29 MB

- 文档页数:107

egpa诊断排标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:EGPA(Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis)是一种罕见的自身免疫性疾病,以过敏性和血管炎为特征。

目前诊断EGPA主要依据病史、临床表现、实验室检查和组织病理学等多方面因素,但EGPA的诊断标准一直存在争议。

为了更准确地诊断和治疗EGPA,国际血管炎联盟(The International Vasculitis League)于2019年发布了一份关于EGPA的新的诊断排标准,以帮助临床医生更好地识别和处理这种疾病。

根据国际血管炎联盟的诊断排标准,EGPA的诊断应符合以下五个主要标准:①血液和组织学标本中存在明显的嗜酸性粒细胞浸润;②系统性排异性肺泡炎或过敏性肉芽肿性疾病的现实证据;③未知原因的单一器官或系统慢性坏疽性血管炎性损害;④非特异性肉芽肿性或坏疽性类风湿结节;⑤血清抗N-乙酰半胱氨酸酶(MPO)或抗肾小球基质抗体(PR3-ANCA)。

嗜酸性粒细胞浸润是EGPA的典型表现,因此血液和组织学标本中存在明显的嗜酸性粒细胞浸润是诊断EGPA必不可少的指标。

EGPA 的患者常见的临床症状包括哮喘、鼻窦炎、皮肤损害、关节炎等,这些症状可能提示系统性排异性肾小球炎或过敏性肉芽肿性疾病的存在。

EGPA还可累及肺部、心脏、肾脏等器官,所以未知原因的单一器官或系统慢性坏疽性血管炎性损害也是EGPA的重要诊断标准之一。

非特异性肉芽肿性或坏疽性类风湿结节也常见于EGPA患者,因此在诊断EGPA时应注意该表现。

血清抗MPO或抗PR3-ANCA检测对于EGPA的诊断也具有重要意义,阳性反应可以进一步支持EGPA的诊断。

EGPA的诊断是一个多因素综合判断的过程,需要综合考虑患者的病史、临床表现、实验室检查和组织病理学等多方面因素。

国际血管炎联盟发布的新的诊断排标准为诊断EGPA提供了更具体和规范的指导,有助于临床医生更准确地识别和处理这种疾病,提高患者的生存率和生活质量。

2022大血管炎的治疗进展与指南建议(全文)大血管炎(LVV )包括大动脉炎(TAK )和巨细胞动脉炎(GCA ), 主要引起大血管肉芽肿性血管炎症, 是成年人最常见的原发性脉管炎。

其发病机制涉及血管炎症和损伤, 促进内膜增生、外膜增厚和壁内血管化, 从而损害血管完整性和组织灌注, 并导致组织缺血。

血管炎症可能引起许多临床特征, 包括视力障碍、中风、缺血和主动脉瘤。

诊断LVV的最佳方法是结合病史、体格检查、各种实验室检查和影像学检查。

其治疗包括糖皮质激素(GC)、常规免疫抑制剂和生物制剂。

本文旨在总结LVV的治疗药物、最新进展和指南建议。

LVV的一般治疗LVV的药物治疗包括诱导缓解(抑制初始血管炎症)和维持缓解。

GC无疑是治疗的核心, 高剂量GC是活动性疾病诱导缓解的金标准。

然而, 其使用受限于两个问题。

其一, GC在抑制长期血管并发症方面不那么有效。

其二, GC 有众所周知的不良反应。

近47%接受GC单药治疗的患者在减量过程中复发, 导致长期治疗和GC累积暴露量较高。

基于这些原因, 已提出将免疫抑制剂和生物制剂作为附加治疗。

1.GCA的治疗药物甲氨蝶吟(MTX )是治疗GCA最常用的免疫抑制剂。

对3项随机安慰剂对照MTX试验的荟萃分析表明, 经MTX治疗后, 患者复发率较低, 相对 GC累积剂量较低, 无GC复发率较高。

尽管MTX通常是一种疗效良好且安全的药物, 但应考虑其对老年人的潜在毒性, 尤其是在肾功能受损的情况下。

目前, 硫唑嘌吟、环磷酰胺和来氟米特的数据有限, 由于这些药物未能显示出显著的风险/效益比, 因此不建议将MTX以外的常规免疫抑制剂用于治疗GCA。

TNF抑制剂治疗GCA的临床试验仍然显示无效。

托珠单抗(TCZ )是一种抗白细胞介素6 (IL-6)受体抑制剂, 是目前应用最广泛、最有效的用于GCA 的生物制剂。

TCZ治疗新诊断和难治性/复发性GCA的有效性和安全性已在2项随机、双盲、安慰剂对照试验中得到证明, 其可以减少复发和GC的累积剂量, 而不会增加严重的不良反应。

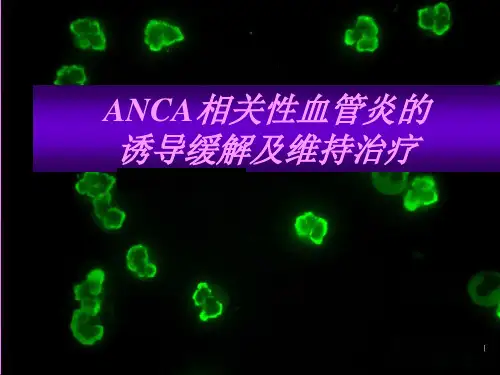

浅谈:ANCA相关小血管炎的治疗进展文章整理:/ 原发性小血管炎是目前尚未明确病因的一类小血管炎,主要侵犯小血管,如小动脉、细动脉、毛细血管等,以血管壁坏死性炎症、纤维素样坏死为病理特征,是一类自身免疫性疾病。

在原发性小血管炎中,部分疾病与抗中性粒细胞浆抗体(ANCA)密切相关,因而称之为ANCA相关小血管炎(AASV),是成人最常见的原发性小血管炎,包括显微镜下型多血管炎(MPA)、韦格纳氏肉芽肿(WG)及过敏性肉芽肿性血管炎(CSS)。

在美国,WG的患病率至少为3/10万,发病年龄为40岁~55岁,男女之比为1:1;MPA患病率为1/10万,平均发病年龄为50岁。

英格兰报道发病率可达1/2 000。

目前中国尚无wG和MPA患病率的报道,在20世纪80年代对其认识不足,在20世纪90年代后期随着对该病的认识增强,发现其发病率逐年增加。

我国ANCA相关小血管炎疾病构成,MPA占大多数(约79.1%),WG占20.4%,而CSS仅占0.5%。

以夏秋季多发,平均年龄56.1岁,男女之比为1:1.14。

l AASV,的临床表现AASV患者的肾脏是最易受累的器官,主要表现为血尿、蛋白尿和肾功能受损。

WG主要侵犯上、下呼吸道和肾脏,超过90%的患者因为呼吸道症状而就诊;同时wG也可侵犯皮肤、关节等其他器官。

全身症状主要有发热(常为高热)、体重减轻。

MPA临床表现复杂多样,但最主要的表现是肺出血和急进性。

肾小球肾炎,其中以肾脏病变最常见,表现为蛋白尿、镜下血尿、管型尿,。

肾功能可进行性恶化。

呼吸系统表现为肺出血、咯血、呼吸困难、肺间质病变;消化系统有消化道出血、腹痛、腹泻、肝肿大等;心血管系统受累有高血压、心律失常、心力衰竭等;全身症状可有发热、乏力、体重减轻和皮疹等。

研究表明,许多环境因素,包括农业、与溶剂接触、地震、吸烟都与AASV的发展相关,最一致报道的环境因素是与二氧化硅接触,尽管它导致AASV的机制尚不清楚。

原发性中枢神经系统血管炎与可逆性脑血管收缩综合征的鉴别

诊断进展

刘月;刘亚玲;刘琦

【期刊名称】《中国脑血管病杂志》

【年(卷),期】2022(19)5

【摘要】原发性中枢神经系统血管炎与可逆性脑血管收缩综合征均为脑血管受累,其临床、影像学表现有诸多相似之处,但治疗和预后完全不同,正确的鉴别诊断有利于实现最佳的疾病管理。

该文从病理生理机制、临床表现、影像学表现等多角度阐述二者的鉴别诊断要点,旨在帮助临床医师提高鉴别诊断水平。

【总页数】6页(P350-355)

【作者】刘月;刘亚玲;刘琦

【作者单位】河北医科大学第二医院神经内科

【正文语种】中文

【中图分类】R73

【相关文献】

1.原发性中枢神经系统血管炎的脑血管造影表现

2.产后可逆性脑血管收缩综合征合并可逆性后部白质脑病1例报告

3.可逆性脑血管收缩综合征的诊治进展

4.可逆性脑血管收缩综合征的诊治进展

5.缘于可逆性脑血管收缩综合征的头痛研究进展

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。