英语翻译中的归化和异化

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

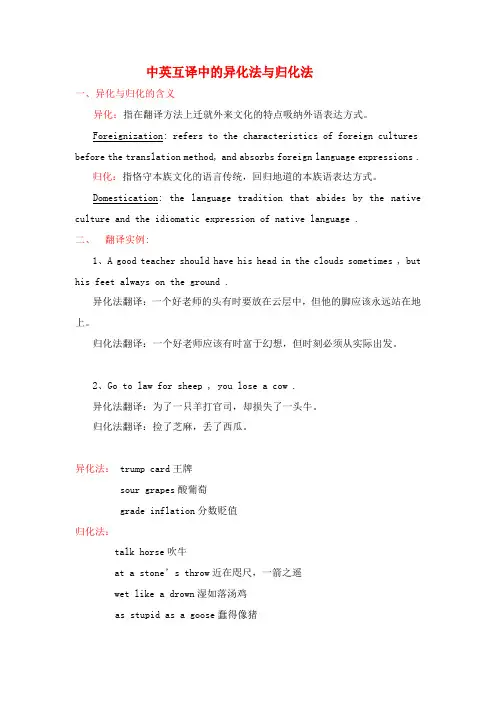

中英互译中的异化法与归化法一、异化与归化的含义异化:指在翻译方法上迁就外来文化的特点吸纳外语表达方式。

Foreignization: refers to the characteristics of foreign cultures before the translation method, and absorbs foreign language expressions .归化:指恪守本族文化的语言传统,回归地道的本族语表达方式。

Domestication: the language tradition that abides by the native culture and the idiomatic expression of native language .二、翻译实例:1、A good teacher should have his head in the clouds sometimes , but his feet always on the ground .异化法翻译:一个好老师的头有时要放在云层中,但他的脚应该永远站在地上。

归化法翻译:一个好老师应该有时富于幻想,但时刻必须从实际出发。

2、Go to law for sheep , you lose a cow .异化法翻译:为了一只羊打官司,却损失了一头牛。

归化法翻译:捡了芝麻,丢了西瓜。

异化法: trump card王牌sour grapes酸葡萄grade inflation分数贬值归化法:talk horse吹牛at a stone’s throw近在咫尺,一箭之遥wet like a drown湿如落汤鸡as stupid as a goose蠢得像猪A big reward will make the brave come forward. 重赏之下,必有勇夫。

Only a headhunter like Bo Le---an ancient Chinese good at headhunting fine steeds---can discover talented people. 有伯乐而后得千里马。

试论英汉翻译中的“归化”与“异化”摘要翻译中采用归化还是异化的策略一直是翻译界争论的热点和焦点问题。

归化和异化是两种互相补充的翻译方法,译者应视具体情况灵活运用,本文用实例阐述了它们在翻译过程中相辅相成,并用互补的辩证关系。

关键词翻译归化异化辩证统一引言近年来,国内的外语类学刊发表了不少有关归化和异化的文章,这些文章努力将西方文学批评和比较文学理论中关于归化和异化的讨论运用于翻译理论和实践之中,有的文章从文化的角度对意译和直译作出概括,还有的文章运用关联理论来寻求归化和异化的最佳关联点,这些文章从不同的角度拓宽了归化和异化的研究。

本文认为归化翻译和异化翻译并不是互相排斥的对抗性概念,而是互相补充、相得益彰的翻译策略和方法。

归化能很好地传达原语寓意和精神,异化能很好地保留原语文化和形象,二者各具特色,各有用途。

本文就英汉翻译中的归化法和异化法进行粗略探讨,旨在说明英汉翻译过程中,归化和异化不仅是不矛盾的,而且是互为补充,缺一不可的,译者要用辩证的眼光看待这两种处理方法,根据具体语境把握分寸,灵活运用。

二、归化和异化理论归化和异化是1995年由美国翻译理论家劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)在《译者的隐形》一书中提出来的。

归化和异化可以视为意译和直译概念的延伸,是两种相异的翻译策略。

归化论认为翻译应该遵循“何处去”的原则,采取认同目的语文化的策略。

异化论强调“何处来”,认为翻译就是传播陌生的文化,因此在翻译的作品中应有原语文化的风格。

归化追求最大程度的等效,而异化则追求最大程度的等值。

因此,归化翻译和异化翻译具有不同的社会语用价值和文化构形特征。

1、归化翻译所谓归化翻译就是改变原文的诸多特征,以读者习惯的思维方式表达原文的内容,让作者向译文读者靠近,意在用流畅的语言表达方式和“传统的情调”取悦译文读者。

归化理论最著名的代表人物美国交际翻译理论家奈达(Nida),他提出了动态对等、功能对等和其他一些翻译理论。

“异化”与“归化”之间的关系并评述1、什么是归化与异化归化”与“异化”是翻译中常面临的两种选择。

钱锺书相应地称这两种情形叫“汉化”与“欧化”。

A.归化所谓“归化”(domestication 或target-language-orientedness),是指在翻译过程中尽可能用本民族的方式去表现外来的作品;归化翻译法旨在尽量减少译文中的异国情调,为目的语读者提供一种自然流畅的译文。

Venuti 认为,归化法源于这一著名翻译论说,“尽量不干扰读者,请作者向读者靠近”归化翻译法通常包含以下几个步骤:(1)谨慎地选择适合于归化翻译的文本;(2)有意识地采取一种自然流畅的目的语文体;(3)把译文调整成目的语篇体裁;(4)插入解释性资料;(5)删去原文中的实观材料;(6)调协译文和原文中的观念与特征。

B.“异化”(foreignization或source-language-orientedness)则相反,认为既然是翻译,就得译出外国的味儿。

异化是根据既定的语法规则按字面意思将和源语文化紧密相连的短语或句子译成目标语。

例如,将“九牛二虎之力”译为“the strength of nine bulls and two tigers”。

异化能够很好地保留和传递原文的文化内涵,使译文具有异国情调,有利于各国文化的交流。

但对于不熟悉源语及其文化的读者来说,存在一定的理解困难。

随着各国文化交流愈来愈紧密,原先对于目标语读者很陌生的词句也会变得越来越普遍,即异化的程度会逐步降低。

Rome was not built in a day.归化:冰冻三尺,非一日之寒.异化:罗马不是一天建成的.冰冻三尺,非一日之寒异化:Rome was not built in a day.归化:the thick ice is not formed in a day.2、归化异化与直译意译归化和异化,一个要求“接近读者”,一个要求“接近作者”,具有较强的界定性;相比之下,直译和意译则比较偏重“形式”上的自由与不自由。

Domestication & Foreignization归化与异化一、异化归化的概念及特点Questions:长期以来,翻译中一直存在着源语(source language)与目的语(target language),原文作者与目的语读者之间的矛盾。

如何解决这些矛盾呢?怎样尊重及保存民族文化?怎样将有中国特色的文化传统译介给国外的读者?如何在翻译中保持源语的文化特征?1.归化与异化的正式提出:1995年,美国翻译理论家劳伦斯韦努蒂(Lawrence Venuti)的《译者的隐身:一部翻译史》(The Translator’s Invisibility: A History of Translation)问世,里面使用了一对关键术语—domesticating translation & foreignizing translation, 中文译作“归化”和“异化”。

归化(Domestication):“the translation strategy in which a transparent, fluent style is adopted in order to minimize the strangeness of the foreign text for TL (target language) readers”.是指在翻译中采用透明、流畅的风格,最大限度地淡化原文的陌生感的翻译策略。

归化尽可能的使源语文本所反映的世界接近目的语文化读者的世界,从而达到源语文化与目的语文化之间的“文化对等”。

归化法的特点:target language culture oriented以目的语文化为归宿归化法的优点:1) smoothness in language;2) easily accepted by TL readers.1) New brooms sweep clean. (proverb)译文1:新扫帚扫得干净。

归化和异化的概念

归化(domestication)是指在翻译过程中以目标语的文化价值观为导向,将源语文本的文化特征进行本土化处理,使译文更符合目标语的表达习惯和审美习惯。

归化翻译的目的是使读者在阅读译文时能够产生与阅读原作相同的感受,同时使译文更易于理解和接受。

异化(foreignization)则是指翻译过程中保留源语文本的文化特征和表达方式,将原文的语言形式和意义进行忠实的传达。

异化翻译的目的是保留源语的文化特色和表达方式,让读者了解和欣赏到不同文化的独特之处。

翻译策略可分为两类:1)异化;2)归化。

翻译的归化/异化(domesticating translation and foreignizing translation)是在1995年由美国学者Lawrence Venuti所提出的,Venuti十分欣赏布朗绍的名言:“翻译是纯粹的差异游戏:翻译总得涉及差异,也掩饰差异,同时又偶尔显露差异,甚至经常突出差异。

这样,翻译本身就是这差异的活命化身。

”在他看来,差异在翻译中被弱化的原因有二:首先,翻译的讨论被遮蔽了,它在目的语坐标的价值体系中处于边缘化地位,差异非但没有活现,反而处于融化的过程之中。

其次,英国和英语的价值标准,在战后形成了全球性的优势,从而更加确定了英美国家主义文化的语境。

这种语境只接受在意识形态上符合英美文化的意识形态的外语文本。

正是在这样一种背景下,归化的翻译为了迎合接受者的口味,总是依照译入语的特定的政治、文化、意识形态的规范对译入文本进行调整,弱式文化只得听从英美文化的摆弄,成为殖民者进行文化殖民的工具。

(参见Venuti 1992)异化策略下的翻译方法:零翻译(Zero translation)、音译(Transliteration)、逐词翻译(Word-for-word translation)、直译(Literal translation)。

归化策略下的翻译方法:意译(Liberal/free translation)、仿译(Imitation)、改译(Variation translation)、创译(Recreation)。

意译可分为两类:释义法(Paraphrase)、套译法(Idiomatic translation)e.g. 不入虎穴,焉得虎子。

(直译)If one does not enter the tiger’s lair, how can he expect to catch the tiger’s cubs?(释义法) One can not expect to achieve anything if he risks nothing.(套译法)Nothing venture, nothing gain/have.Nothing ventured, nothing gained.常用翻译技巧:重复法(repetition)、增词法(amplification)/増译(addition)、省略法/减译(omission)、词性转换法(conversion)、词序调整法(inversion)、拆译/分译(division)、合译法(combination)、正说反译和反说正译法(negation)、语态变换法(voice changes)、引申法(extension)、句子成分转译法(shift)。

“归化”与“异化”一、归化与异化归化(domestication)和异化(foreignization)是两种翻译策略。

在翻译研究领域首先将这两个词语作为术语使用的是美国翻译学者韦努蒂(Lawrence Venuti)。

归化是指译者采用透明、流畅的风格以尽可能减少译语读者对外语文本的生疏感的翻译策略;异化则指刻意打破目的语的规范而保留原文的某些异域语言特色的翻译策略。

翻译的归化与异化虽由韦努蒂所提出,而这一术语又直接来源于德国语言学家,翻译理论家施莱尔马赫(Schleiermacher)。

施莱尔马赫在《论翻译的方法》中提出两种翻译途径,即一种是尽可能让作者安居不动,而引导读者去接近作者;另一种是尽可能让读者安居不动,而引导作者去接近读者。

归化翻译指的是一种以目的语为归宿的翻译,即采用目的语文化所认可的表达方式和语言规范,使译文流畅、通顺,以更适合目的语的读者。

奈达是归化翻译的倡导者,他重视翻译的交际功能。

他提倡的“动态对等”(dynamic equivalence),如语义对等,语言对等,和文体对等等,他认为翻译时不求文字表面的死板对应,而要在两种语言间达成功能上的对等。

异化翻译是以源语文化为归宿的翻译,即努力做到尽可能地保持原作的风味,使源语文化的异国情调得以存续,为了使目的语读者能够领略到“原汁原味”而不惜采用不符合目的语的语言规范。

韦努蒂是美国一位解构主义翻译思想积极创导者,他通过对西方翻译史的研究,批判了以往翻译中占主导地位的以目的语为归宿的倾向,并提出了以解构主义思想来反对译文通顺烦人翻译策略。

解构主义的翻译思想,不是要“求同”,而是要“存异”。

二、两译文的比较杨宪益与夫人戴乃迭合译的A Dream of Red Mansions和戴维•霍克斯翻译的The Story of the Stone,是《红楼梦》两个完整的英译本,二者都是公认的成功之作,且各有特色。

下面将以《红楼梦》第三回为例,从语言转化,诗词的翻译,以及文化输出等方面对两译文进行比较。

英汉翻译的方法——直译、意译与归化、异化一.直译与意译:在谈到直译和意译时,人们常常用英文词语literal translation 和freetranslation。

此时人们关心的是语言层面的技术处理问题,即如何在保持原语形式的同时,不让其意义失真;而意译则认为语言有不同的文化内涵和表达形式,当形式成为翻译的障碍时,就要采取意译。

直译和意译之争的靶心是意义和形式的得失问题。

在中国的翻译史上,赞成直译和意译的均有人在,初期佛典翻译中的文质说,唐代玄奘的“求真”与“喻俗”,近代有严复的“信达雅”及鲁迅的“宁信而不顺”与赵景深的“宁顺而不信”等,都是从直译和意译的角度来探讨翻译的原则。

1.直译(literal translation)英、汉语的结构有相同的一面,汉译时可照译,即直译。

直译既忠实原文内容,又符合原文的结构形式。

直译有不少优点,例如能传达原文意义,体现原文风格等。

但是,直译具有一定的局限性。

例如译文有时冗长罗唆,晦涩难懂,有时不能正确传达原文意义,有时甚至事与愿违。

Literal translation is where the forms of the original are retained as much as possible, even if those forms are not the most natural forms to preserve the original meaning.Literal translation is sometimes called word-for-word translation (as opposed to thought-for-thought translation). A more accurate, but less well-known, label for this approach is formal equivalence translation. Because literal translation focuses on forms of language, it sometimes misses some of the meaning of those forms, since meaning is found not only in the forms of individual words, but also in relationships among words, phrases, idiomatic uses of words, and influences of speaker-hearer, cultural, and historical contexts. Words often have different meanings in different contexts, but a literal translation often does not account for these differences. So literal translation often is not the most accurate form of translation.直译的五大误区:①否定句型中的直译误区英语中有一些不同的否定句型,其中有一些句型不能完全采用直译法进行翻译,否则,就会造成误译,甚至与原意背道而驰,下列几种否定句型值得注意:A.部分否定句型,这种句型不同于汉语的思维形式。

翻译中的异化与归化1813年,德国古典语言学家、翻译理论家施莱尔马赫在《论翻译的方法》中提出:翻译的途径“只有两种:一种是尽可能让作者安居不动,而引导读者去接近作者;另一种是尽可能让读者安居不动,而引导作者去接近读者。

”在这里,施氏只是描述了他所说的两种方法,并未授之以什么名称。

1995年,美国翻译理论家劳伦斯·韦努蒂在其The Translator's Invisibility一书中,将第一种方法称作“异化法”(foreignizing method),将第二种方法称作“归化法”(domesticating method)。

(Venuti,1995:20)概括而言,异化法要求译者向作者靠拢,采取相应于作者所使用的源语表达方式,来传达原文的内容;而归化法则要求译者向目的语读者靠拢,采取目的语读者所习惯的目的语表达方式,来传达原文的内容。

从这个界定来看,异化大致相当于直译,归化大致相当于意译,但异化、归化似乎更加原则化。

异化(foreignizing)和归化(domesticating)作为两种主要的翻译方法历来是翻译界争论的焦点之一。

异化是要保存原语的异国情调,就是所谓“洋气”;归化则是用译语文化中惯用的表达方式来转换原语。

一、一方面,世界范围内的人类的经历相似性造就了文化的可译性。

就这点来讲,奈达(Nida)曾讲过“所有的人类都要吃饭、工作、睡觉和生育,他们制造如家俱、工具及车辆等器物。

他们还组成家庭、家族、内部集团和外部集团、国家以及国家间的组织。

他们对于宇宙、价值、宗教和超自然力有着意识上的相似性。

事实上,世界上不同人群的相同之处远远超过相异之处。

”正是由于不同民族文化的相似性,才使得不同文化的人民可以相互理解,使翻译成为可能。

奈达因此指出:“语言学家和人类学家发现使人类联系在一起的因素远远多于使之相疏离的因素,这是产生交流的基础。

”许多一种文化中特有的表达,都可以在另一文化中找到几乎同样的表达,成为文化可译性的最好佐证。

异化翻译与归化翻译异化翻译法(或异化法) (foreignizing translation or minoritizing translation) 和归化翻译法(或归化法) ( domesticating translation or domestication) 是美国翻译理论家Lawrence Venuti (1995)创造出来用来描述翻译策略的两个术语。

异化翻译法是故意使译文冲破目的语的常规,保留原文中的异国情调。

Venuti 把异化翻译法归因于19 世纪德国哲学家Schleiermacher 的翻译论说“译者尽量不惊动原作者,让读者向他靠近”( Schleiermacher , 1838P1963 : 47 , 1838P1977 : 74 ;V enuti ,1995 :19) 。

Schleiermacher 本人是赞同采用异化法的。

Venuti (1995 :20) 指出,在盲目自大地使用单语并把归化翻译法作为标准的文化社会(例如英美社会) 中应提倡异化翻译法。

在这种情况下采用异化法是一种对当时的社会状况进行文化干预的策略,因为这是对主导文化心理的一种挑战。

主导文化心理总是尽力压制译文中的异国情调(或“异物”) 。

Venuti 把异化翻译描述成一种“背离民族的压力”(1995 :20) ,其作用是“把外国文本中的语言文化差异注入目的语之中,把读者送到国外去”(1995 :20) 。

具体来说,异化翻译法包括以下特点: (1)不完全遵循目的语语言与语篇规范; (2) 在适当的时候选择不通顺、艰涩难懂的文体; (3) 有意保留源语中的实观材料或采用目的语中的古词语; (4) 目的是为目的语读者提供一次“前所未有的阅读经验”(1995 : 20) 。

不过,Venuti 也承认,译文是由“本土的文化材料”组成的,异化翻译(像归化翻译那样) 只能是翻译过程中的一种策略,所不同的是,采用异化法的译者一般都态度鲜明,而不是隐隐匿匿(1995 :34) 。

也谈“归化”与“异化”一、本文概述1、简要介绍“归化”与“异化”这两个概念在翻译学中的起源和发展。

在翻译学中,“归化”与“异化”是两个重要的概念,它们起源于20世纪中期的翻译研究,并随着翻译理论的不断发展而逐渐深化和拓展。

“归化”(Domestication)一词最早由美国翻译理论家劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)在1995年的《译者的隐身》一书中提出。

它指的是在翻译过程中,尽量使译文贴近目标语读者的语言习惯、文化背景和审美取向,以减少译文的异质性,提高译文的可读性和可接受性。

归化翻译倾向于使用目标语中的常见表达方式和习惯用法,以使译文更加流畅自然,符合目标语读者的阅读习惯。

而“异化”(Foreignization)则是一种与归化相对的翻译策略,它强调保留源语的文化特色和语言风格,以展现源语的异质性。

异化翻译倾向于保留源语中的独特表达方式和语法结构,以展现源语文化的独特魅力。

异化翻译的目的是为了让目标语读者更好地了解和欣赏源语文化,促进文化交流和相互理解。

自韦努蒂提出这两个概念以来,“归化”与“异化”在翻译学界引起了广泛的讨论和争议。

不同的翻译理论家和翻译实践者对于这两种翻译策略的选择和运用持有不同的看法和主张。

然而,无论是归化还是异化,它们都是翻译过程中不可或缺的策略和工具,对于实现翻译的目的和推动翻译理论的发展都具有重要的意义。

2、阐述本文的写作目的,即探讨“归化”与“异化”在翻译实践中的应用及其影响。

在翻译的过程中,译者常常面临两种主要的策略选择:归化和异化。

这两种策略并非孤立存在,而是深深植根于不同的文化背景和语言习惯中。

归化策略倾向于使译文更加贴近目标读者的语言和文化习惯,以便于读者理解和接受;而异化策略则更注重保持原文的异域风情和文化特色,让读者能够领略到源语言的独特魅力。

本文的写作目的,就是希望深入探讨这两种策略在翻译实践中的应用及其影响。

我们希望通过案例分析,具体阐述归化和异化如何在不同的翻译实践中发挥作用,以及它们如何影响译文的质量和读者的接受度。

英语翻译中的归化和异化

安裕强机械电子工程2008203087

摘要:英语和汉语作为世界上作为世界上第一和第二多的人使用的语言,正对世界产生着巨大的影响。

翻译是两种语言沟通的桥梁,主要任务是在译文中再现原语文中的思想内容,介绍和传播原语所体现的文化。

要成功地实现汉英翻译的跨文化交流功能。

就不能不在翻译的策略上做出选择,在翻译的方法上表现出或归化或异化两种倾向。

由文明推到了文化再到语言,现在我们从语言又回到了文明。

语言的交流使世界文明的交流有思维示范作用。

关键词:文明翻译归化异化

世界在发展,全球化的脚步不断加快,世界的格局正在发生着巨大的变化。

英语和汉语作为世界上作为世界上第一和第二多的人使用的语言,正对世界产生着巨大的影响。

英语作为西方基督教文明的外在显性,汉语作为东方儒家文明的外在显性代表了除伊斯兰文明和印度文明的当今社会最有影响力的两大文明。

著名的美国政治家萨穆尔,亨廷顿说:“文明和文明的冲突将取代国与国的冲突”。

文明的冲突的狭义理解就是文化的冲突。

文化的冲突再对其狭义化就是语言与文字的冲突。

这种冲突是一种潜在的,不容易被理解的非显性的冲突。

然而任何的冲突都有可消解性。

人们常说的翻译这种语言转换活动,或说是一项深层的文化交流活动是消解冲突的关键。

翻译是两种语言沟通的桥梁,主要任务是在译文中再现原语文中的思想内容,介绍和传播原语所体现的文化。

要成功地实现汉英翻译的跨文化交流功能。

就不能不在翻译的策略上做出选择,在翻译的方法上表现出或归化或异化两种倾向。

异化与归化作为两种主要的翻译方法历来是翻译界研究和争论的焦点之一。

异化就是在译文中保留原文里的文化意象,或按字面直译。

目的是要使译文保持原文的语言风格。

向译文读者介绍原语文化,并丰富译入语及其文化。

归化即用译人语里的文化意象来取代原文里的文化意象.或用译人语既有的词汇来翻译。

例如:“Newly Industrial Economics”这个英语概念,简称“NIEs”,意

即“新兴工业国家”,这些新兴工业国家包括韩国、台湾、新加坡、中国香港(注:香港当时还未回归)四个国家或地区,他们先后推行出口导向型战略,重点发展劳动密集型的加工产业,在短时间内实现了经济的腾飞。

很明显的是若按异化这翻译为新兴工业国家最为准确。

但是四个国家在世界经济普遍衰退的时候能够异军突起,带动全球经济继续发展,其活力可见一斑。

因此中文在命名时选择了“亚洲四小龙”这个表现了地理环境,国家特征,经济活力的这个归化译法。

但是文化是不断交流的。

欧美对“亚洲四小龙”这个归化的对于“Newly Industrial Economics”这个英语概念的汉语翻译又进行了第二次翻译,译作“East Asian Tigers”。

为什么是“tiger”而不是“dragon”。

因为汉语词汇“龙”的英语对应词是“dragon”,不过“龙”西方基督教文明和中国儒家文明的联想意义是不等同的。

在英语文化中,“dragon”象征着“邪恶、残暴”。

而在汉语文化中,“龙”是“皇家”、“吉祥”和“力量”的象征。

如:“亚洲四小龙”译作“East Asian dragons”则属于异化的策略;译作“East Asian tigers”则采用的是归化策略,最大程度展现和保留了汉语词汇的文化特色。

翻译界对于“异化”和“归化”策略有过诸多论述。

德国古典语言学家、翻译理论家Schleiermacher在《论翻译的方法》中提出:翻译的途径只有两种:一种是尽可能让作者安居不动.而引导读者去接近作者;另一种是尽可能让读者安居不动,而引导作者去接近读者”。

美国翻译理论家Venuti进一步阐述了翻译策略。

1995年他在(The Translator’S invisibifity)一书中.提出了“异化法”和“归化法”。

前者主张译文应以原语、原文作者和原语文化为归宿.后者则以目的语、目的语读者和目的语文化为归宿。

Venuti通过对17世纪和18世纪以来西方翻译实践的考察.提出“流畅的翻译掩盖了译者的主观阐释,将原作与译文、作者与译者的斡旋过程隐于无形,译者的辛劳被作者的权威所掩盖,许多文化与语言差异也随之被掩盖”。

从亚洲四小龙个例子和众多翻译家的论述中,我们可以看出汉英翻译中,“异化”和“归化”策略各有优劣,为了翻译达意,不同的历史时期、不同的翻译文本及翻译目的、不同的原语及目的语.在翻译过程中应用相应的不同的翻译方法,采用异化或归化,或两者兼而有之。

这种异化和归化的混用不但是翻译的方法也是文明与文明共生的方法。

《万象》杂志社长说:“只有能站在另一种文明的视角

去欣赏那种文明你才会感到美”。

这不就是用异化自己而归化于世界吗?我们在开头由文明推到了文化再到语言,现在我们从语言又回到了文明。

这就是语言的力量!。