八年级上册历史第19课

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:3

人教版历史八年级上册第19课《七七事变与全民族抗战》教案一. 教材分析本课《七七事变与全民族抗战》是人教版历史八年级上册第19课的内容。

本课主要讲述了1937年7月7日卢沟桥事变的发生,以及全国范围内的抗日战争爆发。

教材通过详细描述事变的过程,以及国共两党联合抗日的经过,让学生了解全民族抗战的历史背景和过程,培养学生热爱祖国,珍惜和平的情感。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了抗日战争的整体背景,对于国共两党的合作,以及一些重要的抗日战争战役有所了解。

但对于七七事变的细节,以及全民族抗战的过程和意义可能还不够清晰。

因此,在教学过程中,需要详细讲解七七事变的过程,引导学生理解全民族抗战的意义,激发学生的爱国情感。

三. 教学目标1.了解七七事变的经过,掌握事变的时间、地点、过程和影响。

2.掌握全民族抗战的背景、过程和意义。

3.培养学生热爱祖国,珍惜和平的情感。

四. 教学重难点1.七七事变的细节过程。

2.全民族抗战的意义和过程。

五. 教学方法采用讲授法、情景教学法、小组合作学习法等,通过讲解、图片、视频等多种形式,引导学生深入了解七七事变和全民族抗战。

六. 教学准备1.准备相关的历史图片和视频资料。

2.准备PPT,展示七七事变和全民族抗战的相关内容。

3.准备小组讨论的问题和材料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示卢沟桥事变的图片和视频,引导学生回顾事变的发生,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)详细讲解卢沟桥事变的经过,包括事变的起因、过程和影响。

让学生了解事变的历史背景,掌握事变的基本情况。

3.操练(15分钟)学生分小组,根据教师提供的问题和材料,讨论全民族抗战的背景、过程和意义。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)学生回答关于七七事变和全民族抗战的问题,检查学生对知识点的掌握情况。

5.拓展(10分钟)引导学生思考全民族抗战对于中国的历史意义,以及我们应该如何珍惜和平,防止历史悲剧的重演。

八年级上册历史第19课八年级上册历史第19课:国共合作与北伐战争本课讲述了国共合作与北伐战争的历史背景和过程。

一、国共合作国共合作是指中国国民党与中国共产党之间的合作,是国民党在孙中山领导下,以党内合作的形式加入改组后的国民党,共同完成国民革命的意愿。

1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,标志着国共合作正式形成。

国共合作的实现,促进了国民革命的发展,加速了中国革命的进程。

二、北伐战争北伐战争是国共合作下的国民革命的重要组成部分,是一场旨在推翻北洋军阀统治、统一全国的革命战争。

北伐战争从1926年开始,至1928年结束,历时两年多。

在北伐战争中,国共两党军队共同作战,打败了北洋军阀,实现了中国的统一。

在北伐战争中,中国共产党发挥了重要的作用。

共产党员和共青团员在军队和群众中广泛地宣传革命思想,组织农民自卫军和工人纠察队,为北伐战争的胜利提供了重要的支持和保障。

三、影响与意义北伐战争的胜利对中国产生了深远的影响。

首先,它结束了北洋军阀的统治,实现了中国的统一。

其次,北伐战争推动了中国的现代化进程,促进了民族资本主义的发展。

最后,北伐战争为中国共产党的发展壮大提供了重要的契机,为中国共产党在全国范围内开展革命工作奠定了基础。

总之,八年级上册历史第19课讲述了国共合作与北伐战争的历史背景和过程。

通过学习这一课,我们可以了解国共合作和北伐战争对中国历史的重要影响和意义。

同时,我们也可以认识到中国共产党在推动中国现代化进程中的重要作用。

在未来,我们应该继续发扬国共合作和北伐战争的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

人教版八年级历史上教学设计《第19课七七事变与全民族抗战》一. 教材分析《第19课七七事变与全民族抗战》是人教版八年级上册的历史课程。

本节课的主要内容是七七事变的发生及其对中国历史的影响,重点掌握七七事变的经过、全民族抗战的兴起以及中国抗日战争的特点。

通过本节课的学习,学生应了解七七事变在中国历史上的重要地位,认识全民族抗战的意义,以及中国人民在抗日战争中所展现出的英勇斗争精神。

二. 学情分析八年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对于七七事变与全民族抗战的具体内容可能还比较陌生。

在认知水平上,学生具备分析历史事件、理解历史意义的能力。

在情感态度方面,学生可能对抗日战争中涌现出的英雄人物和事迹产生浓厚兴趣。

因此,在教学过程中,教师需要注重激发学生的学习兴趣,引导学生深入分析历史事件,培养学生的民族情感。

三. 教学目标1.知识与技能:了解七七事变的经过,掌握全民族抗战的兴起及其对中国历史的影响;2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史事件、理解历史意义的能力;3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、的民族情感,增强学生的历史责任感。

四. 教学重难点1.重点:七七事变的经过、全民族抗战的兴起;2.难点:七七事变在中国历史上的重要地位,全民族抗战的意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,营造真实的历史情境,激发学生的学习兴趣;2.讲授法:教师讲解七七事变的过程、全民族抗战的意义等知识点;3.自主学习法:学生自主探究历史事件,提高分析历史的能力;4.合作探讨法:学生分组讨论,共同解决问题,培养团队协作精神。

六. 教学准备2.图片、视频等教学资源;七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、视频等资源,引导学生回顾九一八事变,激发学生对七七事变的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师详细讲解七七事变的经过,引导学生了解事变的过程及对中国历史的影响。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析七七事变在中国历史上的重要地位,共同解决问题。

八年级上册历史第19课第19课封建制度的瓦解和农民起义一、引言封建制度是中国古代社会的一种组织形式,也是中国历史上长期存在的一种制度。

然而,随着历史的进程,封建制度面临了种种问题,封建制度的瓦解也成为历史的必然。

在这个过程中,一系列的农民起义构成了封建制度瓦解的重要推动力。

二、封建制度的瓦解1. 社会经济的变化随着时间的推移,封建制度遇到了一些不可避免的挑战和问题。

首先,社会经济发生了重大变化。

新的经济模式的出现,使得封建地主阶级和农民阶级之间的矛盾日益加剧。

地主剥削农民的方式越来越残酷,导致农民的生活负担沉重。

这使得农民在经济上逐渐陷入困境,难以维持生计。

2. 地方政权的腐朽另外,地方政权的腐朽也使得封建制度不可持续。

很多地方政权割据割据发展,使得国家的统一性受到了严重破坏。

这种割据和腐朽导致了治安日益恶化,农民的安全得不到保障,他们逐渐对封建制度失去了信心。

3. 文化思潮的影响此外,文化思潮的影响也必然导致封建制度的瓦解。

封建制度中存在严格的等级观念和封建礼教,这在一定程度上压抑了人们的思想和追求自由的渴望。

然而,思想解放的浪潮不可遏制,一系列思想启蒙和革命的理念兴起,使得封建制度对人们的束缚日益薄弱。

三、农民起义的兴起1. 红巾起义红巾起义是中国历史上重要的农民起义之一。

它由振兴宋朝、反抗元朝统治的李自成领导,起义军主要由中下层农民和贫苦市民组成。

红巾起义反映了农民阶级对封建制度的不满和反抗,也对封建地主阶级的统治造成了巨大的冲击。

2. 白莲教起义白莲教起义是明朝晚期农民起义的重要组成部分。

这个起义由白莲教领导,起义军主要由农民和流民组成。

白莲教起义表达了普通农民对封建制度的不满和抵抗,也对明朝政权的统治造成了严重的威胁。

3. 李自成和李自然起义李自成和李自然是中国历史上著名的农民阶级领袖,他们不满于传统的封建制度,通过起义来推翻封建地主阶级的统治。

他们的起义军主要由中下层农民组成,领导着全国农民的反抗浪潮。

第六单元 中华民族的抗日战争

第19课 七七事变与全民族抗战

理 本课线索

记 必背重点 七

七事

变

时间 1937年7月7日

(1898—1937) 抵抗 北平保卫战:赵登禹、佟麟阁将军壮烈殉国 影响 标志着中国全民族抗战的开始 第二次国共合作

改编 中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军,留在南方八省的游击队改编为国民革命军新编第四军 标志 1937年9月,国民党中央通讯社公开发表了中共中央提交的国共合作宣言,蒋介石也发表谈话,实际上承认了中国共产党在全国的合法地位 意义 以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立,国共团结御侮、全民族抗战的局面开始形成 淞沪会战 时间 1937年8—11月 抵抗 (1)宝山守卫战:姚子青率全营与日军苦战3天,全营官兵壮烈牺牲; (2)四行仓库保卫战:谢晋元率部与日军展开血战,消灭日军200多人,后奉命撤出

意义 打破了日本 3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志 南京大

屠

杀

背景 1937年12月13日,日军攻陷南京。

国民政府迁往重庆,把重庆作为战时的陪都

知识拓展

抗日民族统一战线的建立过程

(1)确定方针:1935 年底,中共中央召开瓦窑堡会议,确定了建立抗日民族统一战线的方针。

(2)初步形成:西安事变的和平解决,标志着抗日民族统一战线初步形成。

(3)加快步伐:七七事变标志着中国全民族抗战的开始,国共两党分别发表声明,加快了建立抗日民族统一战线的步伐。

(4)正式建立:国共合作宣言的发表及蒋介石的谈话标志着抗日民族统一战线正式建立。

八年级上册历史第19课知识点八年级上册历史第19课知识点 1【★第1课鸦片战争】1.英国鸦片战争的根源:19世纪上半叶,英国完成了工业革命,为了打开中国市场,推销工业品,掠夺中国廉价的工业原料。

2.英国向中国走私鸦片的直接原因:扭转中英贸易逆差。

3.虎门销烟:时间:1839年,林则徐被道光帝派往广州进行禁烟。

经过:1839年6月,林则徐下令将缴获的二百多万斤鸦片,在广东虎门海滩当众销毁。

意义:这是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志,领导这场斗争的林则徐,成为民族英雄,这次活动成为鸦片战争的导火线。

4.(第一次)鸦片战争发生时间:1840-1842年。

5.中英《南京条约》的主要内容:①割香港岛给英国;②赔款2100万元;③开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;④英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。

6.鸦片战争影响:①中国从封建社会逐步变成半殖民地半封建社会;②是中国历史的转折点,是中国近代史的开端。

(中英《南京条约》,这是中国近代第一个不平等条约。

)7.启示:落后就会挨打!要以经济建设为中心,大力发展生产力,努力提高综合国力。

【★第2课第二次鸦片战争期间列强侵华罪行】1.第二次鸦片战争时间:1856-1860年2.第二次鸦片战争目的:为了进一步打开中国的市场。

3.主凶:英法联军,帮凶:美俄。

4.列强侵华罪行:英法联军:占领北京后抢劫并火烧圆明园。

【★第三课收复x疆】1.左宗棠收复x疆:1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣,督办x疆军务。

1876年,左宗棠采取“先北后南,缓进急战”的策略,收复了除伊犁以外的x疆。

19世纪80年代初,中俄签约,中国从_里收回伊犁。

为加强西北边疆的管理和防务,1884年,清政府在x疆设立行省。

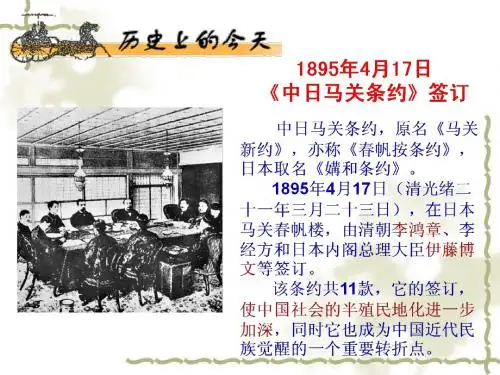

【★第四课甲午中日战争】1.时间:1894年(旧历甲午年)2.重要战役:①黄海大战(邓世昌壮烈殉国)②威海卫战役(北洋舰队全军覆没,标志着洋务运动的破产)3.《马关条约》的签订①时间:1895年②地点:日本马关③签订者:李鸿章和日本首相伊藤博文④主要内容:清政府割辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本;赔偿日本军费白银二亿两;允许日本在中国开设工厂(影响中国民族工业的发展);增辟通商口岸等。

部编版八年级历史(上)《第19课七七事变与全民族抗战》教学设计一. 教材分析部编版八年级历史(上)第19课《七七事变与全民族抗战》讲述了1937年7月7日卢沟桥事变爆发,中国全国性抗日战争全面爆发的历史事件。

本课重点让学生了解七七事变的经过,掌握全民族抗战的历史背景和过程,理解全民族抗战的伟大意义。

二. 学情分析八年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对于七七事变与全民族抗战的了解可能还不够深入。

在情感态度方面,学生可能对这段历史持有强烈的民族情感,对日本侵华行径有强烈的不满。

因此,在教学过程中,需要引导学生理性地了解历史,深刻理解全民族抗战的伟大意义。

三. 教学目标1.知识与技能:了解七七事变的经过,掌握全民族抗战的历史背景和过程,认识全民族抗战的伟大意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生的民族责任感,弘扬民族精神,增强国家意识。

四. 教学重难点1.教学重点:七七事变的经过,全民族抗战的历史背景和过程,全民族抗战的伟大意义。

2.教学难点:引导学生理解全民族抗战的伟大意义,培养学生的历史分析能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过历史事件的真实情境,激发学生的学习兴趣和情感共鸣。

2.自主学习法:引导学生自主探究历史事件,提高学生的自主学习能力。

3.合作探讨法:学生进行小组合作,共同分析历史事件,培养学生的合作精神。

六. 教学准备1.教师准备:深入学习七七事变与全民族抗战的历史背景和相关知识,准备好教学素材和课件。

2.学生准备:预习七七事变与全民族抗战的相关内容,了解历史事件的基本情况。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示卢沟桥事变的图片和视频,引导学生回顾七七事变的经过,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师利用课件呈现七七事变的历史背景,全民族抗战的过程,以及全民族抗战的伟大意义。

同时,引导学生关注七七事变中的英雄人物和感人事迹,培养学生的民族精神。

八年级上册历史第19课笔记以下是八年级上册历史第19课的笔记,包括重要事件、影响和意义等内容。

1. 五四运动重要事件:•巴黎和会上中国外交失败•北京学生举行示威游行,抗议巴黎和会决定•北京学生包围并火烧赵家楼(曹汝霖住宅)•中国政府被迫罢免亲日派官僚职务,并释放被捕学生•5月7日,上海工人大罢工,支持学生爱国行动•6月初,上海工人、商人和学生发起“三罢”斗争(即罢工、罢课、罢市)•中国各地纷纷响应,掀起声势浩大的爱国运动•6月5日以后,工人成为运动主力,上海工人罢工持续两个多月•中国政府被迫释放被捕学生,罢免亲日派官僚职务,并拒绝在《凡尔赛和约》上签字影响和意义:•五四运动发展成为全国范围的爱国运动,标志着中国新民主主义革命的开始•一批接受了马克思主义思想的知识分子和青年学生成为了运动的领导者•中国工人阶级在政治舞台上发挥越来越重要的作用•推动了中国共产党的成立和发展2. 中国共产党成立重要事件:•1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开(最后一天转移到浙江嘉兴南湖举行)•毛泽东、董必武、李达等13名代表参加了会议•大会通过了中国共产党的第一个纲领和决议,选举产生了中央局和中央委员会,陈独秀任中央局书记,李达任宣传主任,张国焘任组织主任•中国共产党正式成立,这是中国历史上开天辟地的大事变•中国共产党人的初心和使命是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴影响和意义:•中国共产党成立后,中国革命的面貌焕然一新,进入了一个新时期•中国共产党不仅代表工人阶级的利益,而且代表着整个中华民族的利益•中国共产党的成立是中国革命发展的客观需要,也是中国近代历史发展的必然产物•中国共产党把马克思主义的基本原理同中国革命的具体实践相结合,创造性地提出了最低纲领和最高纲领,为中国革命指明了方向。

八年级上册历史第19课《中国近代民族工业的发展》导学案出品人:刘杨审核:史卫民课型:新授使用时间:12月22日

【教材分析】

本课是从经济方面纵向概述中国近代民族工业的发展过程及特征,并介绍了晚清时代的状元实业家──张謇及其创办的大生纱厂的兴衰。

内容较为空洞抽象,事件跨度大,跳跃性强。

【教学目标】

1.应掌握近代民族工业发展的基本史实:开端、初步发展、黄金时期、凋敝破产的情况。

2.应培养的史料分析能力:分析民族工业发展的原因,以及发展中的困难是什么?

应培养总结历史知识的能力:总结近代民族工业发展中呈现的特征。

3.应认识到近代中国的落后是由于半殖民地半封建社会的性质所导致的,具体说是帝国义和封建主义、官僚资本主义三座大山压迫的结果。

应认识到以张謇为代表的一些实业家具有高度的历史责任感和爱国精神,他们提出“实业救国”的口号。

4.能深刻体会到没有独立的国家主权,没有和平稳定的环境,经济就不会发展。

【教学流程】

一、导入设计

教师活动:出示投影片:1.老年人口中所说的洋火、洋灰、洋油、洋钉其实就是什么?为什么要加“洋”字?这表明了什么?2.今天我国的有些民族工业品牌也走向国际市场,你能举个例子吗?这又说明什么?

学生活动:探讨、回答。

教师活动(引导):民族工业的过去和现在形成强烈反差,这其中的历史很值得我们去探究、回味!今天我们就一起来探讨中国近代民族工业的发展历程。

二、新课探究

1.民族工业的发展阶段

(一)近代民族工业的开端

教师活动:近代民族工业的含义;引导学生体会含义;并鼓励学生运用所学历史知识大胆判断:我国近代民族工业的开端是?为什么?

学生活动:体会近代民族工业的含义,并就老师的问题作出判断,回答。

(二)民族工业的初步发展

1.与近代民族工业发展有关的历史

教师活动(出示投影片):从我们学过的近代史中找一找还有哪些历史事件对民族工业的发展有推动作用?

学生活动:讨论、交流、回答。

2.甲午战后民族工业初步发展及原因

教师活动(出示投影片):甲午战争前后企业发展表格

学生活动:分析表格,得出历史结论,认识到甲午战后民族工业初步发展,并探究其原因。

教师活动:布置阅读教材导入框内容及第一段课文状元实业家──张謇。

探讨:是什么因素促使张謇放弃高官厚禄,去开办大生纱厂?他身上有什么精神值得我们学习?

学生活动:阅读、分析、回答。

(三)民族工业的黄金时期

教师活动(置疑):大生纱厂发展最快是哪个时期?分析书中统计表,探讨一战期间民族工业发展快的原因?

学生活动:讨论、交流、回答。

(四)受挫、破产时期

教师活动:(1)置疑:大生纱厂结局如何?为什么?

(2)布置阅读课本小字材料:荣氏兄弟创办企业的兴衰。

(3)出示投影片:陈启源办厂风波;四大家族与荣氏企业。

学生活动:分析历史资料,回答问题。

教师活动(出示投影片):船头挂英国旗,船尾挂龙旗,反映什么?引导学生认识到资产阶级有软弱的一面。

小结:导致近代民族工业长期落后的根本原因是帝国主义的侵略。

资产阶级具有革命的一面,所以有戊戌变法、辛亥革命,但由于软弱、妥协,最终不能领导中国革命成功。

2.民族工业发展的特征:

教师活动(置疑):我们已经纵向了解了民族工业的发展历程,你能一句话概括一下发展的特征吗?在学生回答的基础上引导学生总结近代民族工业发展的特征。

学生活动:分析书中所给的3幅照片,说说民族工业在行业发展上的特征。

打开彩色地图,分析民族工业分布的地域特点。

三、小结

教师活动:引导学生整体感知民族工业发展的历程,点出应掌握的知识点。

板书设计:

1.民族工业的产生(萌芽阶段)──黄金时期──萧条破产阶段

洋务运动甲午战后一战期

间一战后至新中国成立

2.民族工业发展的特征:艰难曲折、落后、不平衡

四、中考链接:

(2007•江苏徐州)清末有一个状元,面对民族危亡,毅然弃官还乡,走“实业救国”之路。

毛泽东在谈到中国民族工业时,曾赞扬说,轻工业不能忘记他。

他就是()

A.荣宗敬 B.荣德生

C.张謇 D.周学熙

(2007•湖南娄底)第一次世界大战期间,以张謇创办的大生纱厂为代表的民族工业得到进一步发展,其主要原因是()

A.辛亥革命冲击了封建制度

B.日本给北京政府贷款

C.北洋军阀的分裂

D.帝国主义忙于战争,放松了对中国的经济侵略。