音乐中的民俗

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:4

乐府民歌的音乐特点与文化意义乐府民歌是中国古代民歌的重要形式,起源于魏晋南北朝时期,盛行于隋唐时代。

乐府民歌以其独特的音乐特点和深厚的文化意义,对中国音乐和文化产生了深远的影响。

一、音乐特点1.旋律简单朴实:乐府民歌的旋律通常简单朴实,易于人们记忆和传唱。

这种简约的旋律使民歌更容易在群众中传承流传,成为口耳相传的文化载体。

2.节奏明快活泼:乐府民歌的节奏一般明快活泼,具有明显的舞蹈性。

这种活泼的节奏给人以轻快愉悦的感觉,使乐府民歌成为欢庆和宴会等场合的必备音乐。

3.抒发真挚感情:乐府民歌以抒发真挚感情为主要特点。

歌词中通常表达着人们对爱情、亲情、友情等情感的真切体验,旋律和唱腔则以情感的高低起伏和抒情的多样性来表现。

4.具象描绘:乐府民歌往往会运用具象的描绘手法,通过形象生动的词藻和音乐表现手段,描绘出具体的人物、景象和事件。

这种具象描绘使得乐府民歌更加生动有趣,让人们产生强烈的共鸣。

二、文化意义1.民俗文化的载体:乐府民歌作为古代民间歌曲的代表,承载了丰富的民间传统文化。

它记录着古代人们的生活、工作、娱乐等方方面面,是研究古代民俗文化的重要资源。

2.历史变迁的见证:乐府民歌反映了不同历史时期的社会风貌和人民生活,具有重要的历史价值。

通过研究乐府民歌,我们可以了解到古代社会的政治、经济、文化等方面的变迁和演化,丰富了我们对历史的认识。

3.文化传承的媒介:乐府民歌作为一种传统音乐形式,通过口耳相传的方式代代相传。

它不仅传递了丰富的文化信息,还培养了人们的音乐鉴赏能力和审美情趣,对后代音乐文化的传承起到了重要的作用。

4.艺术审美的享受:乐府民歌以其独特的音乐风格和优美的旋律,成为人们欣赏艺术和享受美的一种途径。

它能够激发人们的情感共鸣,提升人们对美的追求和欣赏能力,培养人们对艺术的热爱和敏感度。

总之,乐府民歌的音乐特点和文化意义使得它成为中国古代音乐文化宝库中的一颗明珠。

我们应该加强对乐府民歌的保护和传承,让更多的人能够欣赏和领略到这一独特的音乐艺术的魅力。

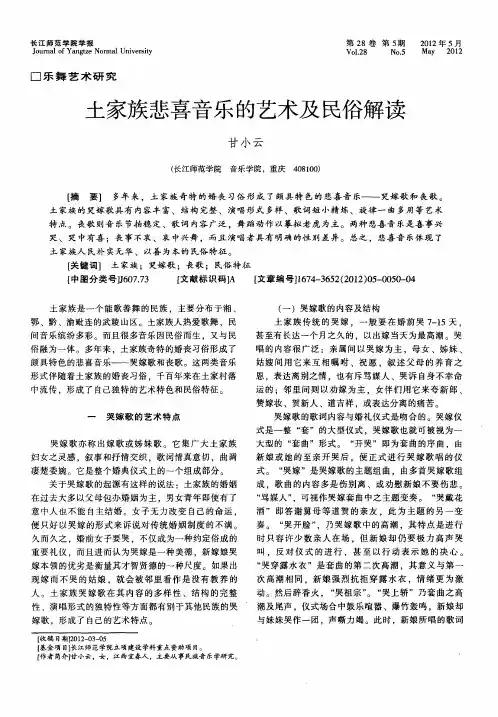

传统节日中的传统民俗音乐演奏传统节日是一个民族文化的重要组成部分,其中的传统民俗音乐演奏更是给人们带来了独特的艺术享受。

这些音乐演奏形式根植于古老的历史土壤中,通过乐器、歌唱以及舞蹈等方式,向我们展示着民族文化的瑰宝。

在中国,许多传统节日都会有特定的音乐表演,让我们一同探索其中的魅力。

一、春节的传统音乐演奏春节是中国最重要的传统节日,同时也是音乐演奏最为频繁的时候。

在这一天,民众纷纷穿上盛装,欢聚一堂,共同唱起了喜庆的歌曲。

《恭喜恭喜》、《新年好》等曲目成为了春节庆典的经典音乐。

此外,古筝、二胡、笛子等传统乐器在春节期间也被广泛使用,以别具特色的音乐演奏形式祝福一年的好运和幸福。

二、端午节的粽子曲端午节是中国的传统节日之一,也是一个与音乐紧密相关的节日。

在这一天,人们会制作粽子,同时还会上演选拔龙舟队的比赛。

比赛的过程中,背景音乐中常常伴随着锣鼓的奏响。

龙舟队员们执着地划着桨,在激情昂扬的音乐中为观众们带来了一场视听盛宴。

这种特有的音乐演奏形式使得端午节更富有了节日的活力。

三、中秋节的月琴演奏中秋节是一个庆祝佳节和赏月的日子,而月琴正是代表着这个传统节日的象征乐器。

月琴,又称为古琴,在中秋节这一天经常被用来表演老曲,配以优美的歌喉。

弹拨琴弦时的音符,带着深邃的宁静和温馨,使得赏月的人们更加投入于月光之中。

在音乐的熏陶下,人们的情感得到了升华,让人能更好地感受到传统节日的独特魅力。

四、重阳节的高歌欢唱重阳节是一个以老年人为主题的节日,而音乐在这个节日中发挥着重要的作用。

人们常常在这一天聚在一起,或是登山,或是欢唱,以表达对老年人的尊敬和祝福。

《阳关三叠》、《登高》等曲目成为了重阳节音乐的代表,歌声高亢激昂,洋溢着对生活的热爱和对美好未来的向往。

五、元宵节的灯谜音乐元宵节是中国的传统节日之一,而灯谜则是元宵节庆祝的活动之一。

灯谜音乐常常出现在灯会现场,以口琴、笛子等乐器为演奏主体,传达着一个个谜面的答案。

壮族民俗乐器与音乐壮族,是中国少数民族之一,也是人口最多的少数民族。

他们独特的民俗音乐和乐器是他们文化的重要组成部分。

在这篇文章中,我们将深入探索壮族民俗乐器与音乐的丰富多彩。

一、壮族民俗乐器的类型与特点壮族的音乐文化源远流长,他们使用各种不同种类的乐器来演奏民俗音乐。

壮族民俗乐器可以分为弦乐器、管乐器、膜鸣乐器和打击乐器四大类。

1. 弦乐器弦乐器在壮族音乐中占据了重要地位。

最著名的弦乐器之一就是“三弦”,也称为“月琴”。

它是由三根弦和一个共鸣箱构成,常用来伴奏歌曲和舞蹈。

三弦的音色优美,演奏起来简单、灵活。

此外,还有一种称为“唢呐”的弦乐器,它有四根弦和一个共鸣箱。

与三弦相比,唢呐的音色更加浑厚,演奏起来需要较高的技巧。

2. 管乐器管乐器在壮族音乐中也非常常见。

其中,著名的管乐器包括“竹笛”和“唢呐”。

竹笛是一种用竹子制作的直笛,可以演奏出悠扬的音乐旋律。

壮族人民经常使用竹笛来吹奏传统曲目和表演民间舞蹈。

唢呐是一种双簧管,广泛应用于壮族民间音乐演奏和庆典活动。

唢呐的音色宏亮,演奏起来需要配合独特的吹奏技巧。

3. 膜鸣乐器膜鸣乐器在壮族乐器中也占据重要地位。

最具代表性的莫过于“锣鼓”和“皮瑶”。

锣鼓是由大锣、小锣、大鼓和小鼓等多种鸣乐器组成的。

壮族人民使用锣鼓来表达喜庆和欢乐的情绪,常常用于各种庆典和婚礼等重要场合。

皮瑶是一种由兽皮制作的打击乐器。

它的独特之处在于将兽皮通过特殊的加工工艺制作成固定音高的薄片,演奏时敲击相应位置,可以发出不同音调和节奏。

4. 打击乐器壮族民俗音乐中的打击乐器非常丰富多样,代表之一就是“木鱼”。

木鱼是由木质材料制成的打击乐器,形状酷似鱼。

壮族人民经常用木鱼来打节奏和伴奏。

除了木鱼,还有象征猛烈欢腾的“锣”,以及富有原始气息的“板簧”等等。

这些打击乐器都能够在表演中营造出独特的节奏感和氛围。

二、壮族民俗音乐的特点与意义壮族民俗音乐独特而动人,具有以下几个显著特点:1. 民间特色壮族音乐承载了长期以来民间的情感和思想,表达了壮族人民独立、勇敢、热情的生活态度。

音乐的传统和民俗音乐一直是人类文化的重要组成部分,其发展贯穿了人类社会的发展历程。

而在不同的文化中,音乐也呈现出多样化的形态。

在中国传统文化中,音乐尤为重要,甚至可以说是中国文化的一个重要组成部分。

而中国音乐中最具有代表性的传统和民俗音乐,也打铁成了一种象征文化的鲜明标志。

传统音乐中国民间传统音乐起源于古代宫廷音乐,是一种具有浓郁中国特色的古典音乐,以器乐演奏为主,歌唱、舞蹈也是其中不可缺少的组成部分。

在传统音乐中,最具代表性的当属“古琴”和“笛子”。

古琴是中国著名的弹拨乐器之一,至今已有约3000年的历史。

它以独特的、复杂的指法而著名,被认为是中国文化的代表之一。

它的音色和韵味令人陶醉,因此很受欢迎。

古琴的音乐家多以学士和文学家为主,其演奏和搭配的音乐,大多取材于诗词、书画、武术及传统神话等内容。

古琴音乐富有内涵和神韵,被认为是一种独特的精神取向,代表了中国文化中的一种自然、清静、优雅的境界。

笛子是中国民间传统音乐中的代表乐器之一,也是中国演奏文化的重要组成部分。

笛子具有独特的韵味和灵性,其音重复而富于变化,让人耳目一新。

笛子在中国历史上有几千年的传奇故事,被认为是中国音乐文化的代表之一。

除此之外,中国传统音乐还有“古筝”、“二胡”、“琵琶”、“中胡”等,每种乐器都有各自的历史背景和文化性质。

民俗音乐民俗音乐是中国民间传统文化中最具代表性的音乐之一,其与社会生活有着密不可分的关系。

民俗音乐以其极富民族特色的节奏和旋律,表达着人们的生活、情感和思想。

在中国的农村地区,民俗音乐的演奏和传承已有数百年的历史,传统的村落音乐、民俗舞蹈,让人们感受到了传统文化的气息和生动性。

中国的民俗音乐种类繁多,例如“黑龙江大拜年”、“昆曲”、“花鼓戏”等等。

在中国传统节日——春节,不仅要燃放烟花爆竹来庆祝,民间音乐也是一个不可或缺的习俗。

在北方地区,民间的“庙会”“集市”与“花灯”非常著名,这些几乎是俗话的精髓。

在庆祝新年的时候,会在街头演奏一些象征着中国民俗文化的乐曲,如《贺新年》、《马踏飞燕》、《荷塘月色》等等。

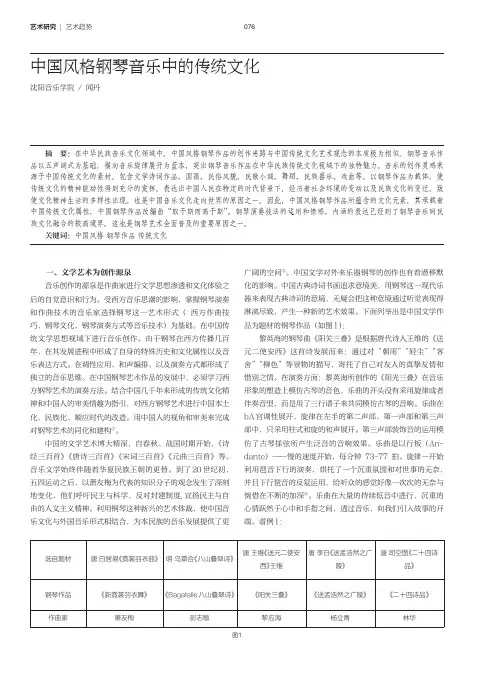

中国风格钢琴音乐中的传统文化沈阳音乐学院/闻丹摘要:在中华民族音乐文化领域中,中国风格钢琴作品的创作思路与中国传统文化艺术观念的本质极为相似。

钢琴音乐作品以五声调式为基础,横向音乐旋律展开为蓝本,突出钢琴音乐作品在中华民族传统文化视域下的独特魅力。

音乐的创作灵感来源于中国传统文化的素材。

包含文学诗词作品、国画、民俗风貌、民歌小调、舞蹈、民族器乐、戏曲等。

以钢琴作品为载体,使传统文化的精神能动性得到充分的发挥。

表达出中国人民在特定的时代背景下,经历着社会环境的变动以及民族文化的变迁,致使文化精神生活的多样性出现。

也是中国音乐文化走向世界的原因之一。

因此,中国风格钢琴作品所蕴含的文化元素,其承载着中国传统文化属性,中国钢琴作品改编曲“取于斯而高于斯”。

钢琴演奏技法的运用和情感、内涵的表达已经到了钢琴音乐同民族文化融合的较高境界。

这也是钢琴艺术全面普及的重要原因之一。

关键词:中国风格钢琴作品传统文化艺术研究|艺术趋势一、文学艺术为创作源泉音乐创作的源泉是作曲家进行文学思想渗透和文化体验之后的自觉意识和行为。

受西方音乐思潮的影响,掌握钢琴演奏和作曲技术的音乐家选择钢琴这一艺术形式(西方作曲技巧、钢琴文化、钢琴演奏方式等音乐技术)为基础。

在中国传统文学思想视域下进行音乐创作。

由于钢琴在西方传播几百年,在其发展进程中形成了自身的特殊历史和文化属性以及音乐表达方式。

在调性应用、和声编排、以及演奏方式都形成了独立的音乐思维。

在中国钢琴艺术作品的发展中,必须学习西方钢琴艺术的演奏方法。

结合中国几千年来形成的传统文化精神和中国人的审美情趣为指引,对西方钢琴艺术进行中国本土化、民族化、顺应时代的改造。

用中国人的视角和审美来完成对钢琴艺术的同化和建构①。

中国的文学艺术博大精深,自春秋、战国时期开始,《诗经三百首》《唐诗三百首》《宋词三百首》《元曲三百首》等。

音乐文学始终伴随着华夏民族王朝的更替。

到了20世纪初,五四运动之后,以萧友梅为代表的知识分子的观念发生了深刻地变化,他们呼吁民主与科学,反对封建制度,宣扬民主与自由的人文主义精神。

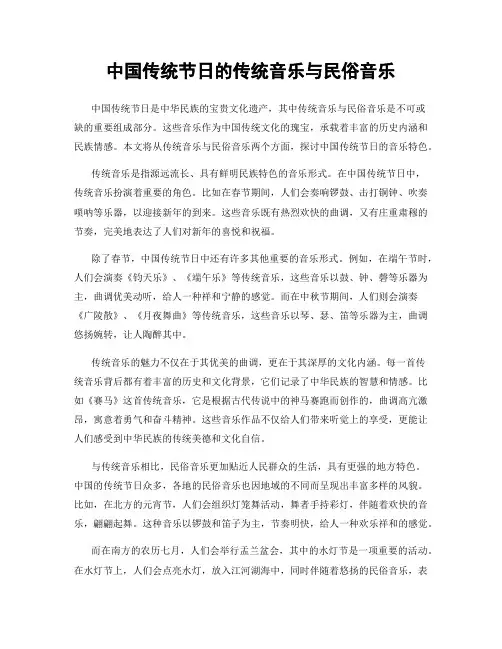

中国传统节日的传统音乐与民俗音乐中国传统节日是中华民族的宝贵文化遗产,其中传统音乐与民俗音乐是不可或缺的重要组成部分。

这些音乐作为中国传统文化的瑰宝,承载着丰富的历史内涵和民族情感。

本文将从传统音乐与民俗音乐两个方面,探讨中国传统节日的音乐特色。

传统音乐是指源远流长、具有鲜明民族特色的音乐形式。

在中国传统节日中,传统音乐扮演着重要的角色。

比如在春节期间,人们会奏响锣鼓、击打铜钟、吹奏唢呐等乐器,以迎接新年的到来。

这些音乐既有热烈欢快的曲调,又有庄重肃穆的节奏,完美地表达了人们对新年的喜悦和祝福。

除了春节,中国传统节日中还有许多其他重要的音乐形式。

例如,在端午节时,人们会演奏《钧天乐》、《端午乐》等传统音乐,这些音乐以鼓、钟、磬等乐器为主,曲调优美动听,给人一种祥和宁静的感觉。

而在中秋节期间,人们则会演奏《广陵散》、《月夜舞曲》等传统音乐,这些音乐以琴、瑟、笛等乐器为主,曲调悠扬婉转,让人陶醉其中。

传统音乐的魅力不仅在于其优美的曲调,更在于其深厚的文化内涵。

每一首传统音乐背后都有着丰富的历史和文化背景,它们记录了中华民族的智慧和情感。

比如《赛马》这首传统音乐,它是根据古代传说中的神马赛跑而创作的,曲调高亢激昂,寓意着勇气和奋斗精神。

这些音乐作品不仅给人们带来听觉上的享受,更能让人们感受到中华民族的传统美德和文化自信。

与传统音乐相比,民俗音乐更加贴近人民群众的生活,具有更强的地方特色。

中国的传统节日众多,各地的民俗音乐也因地域的不同而呈现出丰富多样的风貌。

比如,在北方的元宵节,人们会组织灯笼舞活动,舞者手持彩灯,伴随着欢快的音乐,翩翩起舞。

这种音乐以锣鼓和笛子为主,节奏明快,给人一种欢乐祥和的感觉。

而在南方的农历七月,人们会举行盂兰盆会,其中的水灯节是一项重要的活动。

在水灯节上,人们会点亮水灯,放入江河湖海中,同时伴随着悠扬的民俗音乐,表达对祖先的思念和祝福。

这种音乐以古筝和二胡为主,曲调悠扬婉转,给人一种神秘而庄重的感觉。

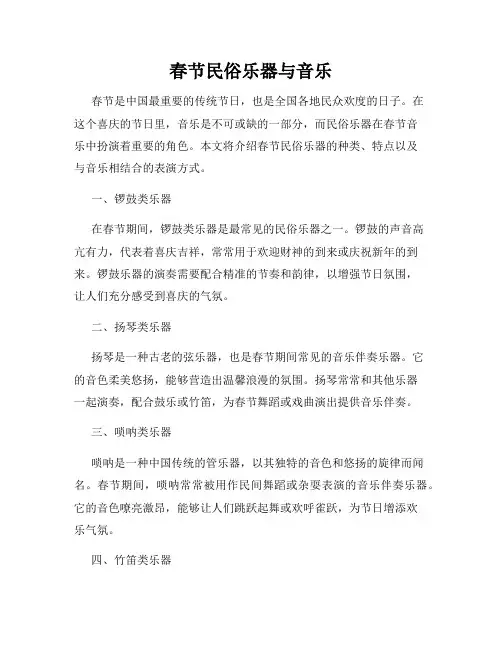

春节民俗乐器与音乐春节是中国最重要的传统节日,也是全国各地民众欢度的日子。

在这个喜庆的节日里,音乐是不可或缺的一部分,而民俗乐器在春节音乐中扮演着重要的角色。

本文将介绍春节民俗乐器的种类、特点以及与音乐相结合的表演方式。

一、锣鼓类乐器在春节期间,锣鼓类乐器是最常见的民俗乐器之一。

锣鼓的声音高亢有力,代表着喜庆吉祥,常常用于欢迎财神的到来或庆祝新年的到来。

锣鼓乐器的演奏需要配合精准的节奏和韵律,以增强节日氛围,让人们充分感受到喜庆的气氛。

二、扬琴类乐器扬琴是一种古老的弦乐器,也是春节期间常见的音乐伴奏乐器。

它的音色柔美悠扬,能够营造出温馨浪漫的氛围。

扬琴常常和其他乐器一起演奏,配合鼓乐或竹笛,为春节舞蹈或戏曲演出提供音乐伴奏。

三、唢呐类乐器唢呐是一种中国传统的管乐器,以其独特的音色和悠扬的旋律而闻名。

春节期间,唢呐常常被用作民间舞蹈或杂耍表演的音乐伴奏乐器。

它的音色嘹亮激昂,能够让人们跳跃起舞或欢呼雀跃,为节日增添欢乐气氛。

四、竹笛类乐器竹笛是一种清脆悠扬的吹奏乐器,也是春节音乐中常见的乐器之一。

它的音色清雅悠扬,常用于伴奏春节舞蹈或歌曲。

竹笛的音色能够表现出春天的欢快和嫩绿,让人们感受到春天的气息,以及对新年的期盼和祝福。

春节民俗乐器与音乐的结合方式多种多样,既有舞蹈表演中的伴奏,也有以乐队形式进行的音乐演奏。

而这些演奏方式的目的都是为了营造出喜庆祥和的气氛,让人们沉浸在节日的喜悦之中。

除了传统的音乐表演,现代化的春节音乐同样丰富多彩。

电子合成音乐、流行音乐和中国传统音乐的融合,使春节音乐更加时尚和多样化。

各种不同风格的音乐作品在春节期间播放,为人们带来全新的听觉体验,展现了时代进步和民族文化的传承。

总之,春节民俗乐器与音乐相辅相成,共同构成了中国传统节日的独特魅力。

锣鼓、扬琴、唢呐和竹笛等乐器,通过精彩的演奏和表演形式,将喜庆的气氛和传统文化完美地融合在一起,让人们在春节期间享受到音乐的陶醉和快乐。

介绍一下中国传统音乐民俗文化作文

作文一

小朋友们,今天咱们来聊聊超有趣的中国传统音乐民俗文化。

你们知道吗?在中国,有好多好多好听的传统音乐。

比如说京剧,那可是咱们的国宝级音乐呢!演员们穿着漂亮的衣服,脸上画着五颜六色的妆,唱起来声音又高又亮,动作也特别好看。

就像《霸王别姬》里的虞姬,一出场就惊艳全场。

还有民间的二胡,那声音拉起来,有时候欢快得像小鸟在唱歌,有时候又悲伤得让人想哭。

阿炳爷爷的《二泉映月》就是用二胡拉出来的,听着就让人心里酸酸的。

中国传统音乐民俗文化真是太神奇啦,就像一个装满宝贝的大箱子,每打开一个都让人惊喜不已!小朋友们,让我们一起多听听这些好听的音乐吧!

作文二

小朋友们,咱们中国的传统音乐民俗文化可厉害啦!

比如说古筝,它的声音就像流水一样好听。

我给你们讲个故事,古代有个小姐姐,她弹古筝特别厉害,每次弹的时候,周围的小鸟都不飞了,停在树枝上静静地听。

还有锣鼓,过年的时候经常能听到。

一敲起来,“咚咚锵,咚咚锵”,可热闹啦!大家都欢欢喜喜地庆祝新年。

中国传统音乐民俗文化是我们的宝贝,咱们要把它传承下去,让更多的人听到这些好听的声音!。

《民俗与民族音乐》课程论文姓名所在学院专业班级学号日期音乐中的民俗与民俗中的音乐内容提要:民俗和民俗音乐像空气一样是人们须臾不能离开的,对于民众社会来说民歌有事沟通情感的纽带,是彼此认同的标志,是规范行为的准绳,是维系群体团结的黏合剂,是世世代代锤炼和传承的文化传统。

关键词:民俗哲学美学特征正文:中国民俗音乐是指用中国传统乐器以独奏、合奏形式演奏的民间传统音乐,是人民群众集体创作的、真实地反映了他们的生活情景、生动地表达了他们的感情愿望的音乐作品,它不仅丰富了我国传统艺术文化的形式与内容,而且逐渐发展成为一种民间艺术文化,表达着劳动人民对艺术文化、劳动生活的热爱。

并且中国民俗器乐的历史十分悠久,从西周时期到春秋战国民间流行的吹笙、吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴等器乐演奏形式,涌现了师涓、师旷等琴家和著名琴曲《高山》和《流水》等。

中国民俗音乐的传统乐器不仅仅是中国人民智慧结晶的体现,更是劳动人民对艺术文化的延伸。

秦汉时的鼓吹乐,魏晋的清商乐,隋唐时的琵琶音乐,宋代的细乐、清乐,元明时的十番锣鼓、弦索等,演奏形式丰富多样。

从根本上说,艺术文化是生活、政治、经济在意识形态里的艺术化反映,中国民俗音乐表达了中国劳动人民对美好生活、艺术文化的向往。

近代各种民俗音乐的体裁和形式,继承和发展了传统民俗音乐的特色,在形式和内容上去除繁琐,深深地植根于劳动人民的劳动生活之中,在音乐上刚毅有力,节奏强烈规整,在重体力的劳动中强弱交替均匀、准确,旋律口语化,常出现四度五度的跳进,体现出我国劳动人民勤劳、进取、淳朴的精神,简单明了地表达出劳动人民的心声,是现代民俗文化的典型代表。

一中国民俗音乐曲类及特色中国民俗音乐的曲类丰富多样,其艺术特色个性鲜明,具有极强的地域性、历史性以及内涵深刻的人文精神和民族精神。

传统民俗音乐表演传统民俗音乐表演是我国丰富多彩的文化遗产之一,它承载着历史的记忆,展示着丰富的民族特色。

这些表演形式独具魅力,通过音乐、舞蹈和戏剧等艺术元素,向人们展现了不同民族的传统文化、风俗习惯和价值观念。

本文将介绍几种典型的传统民俗音乐表演,以期增加人们对我国传统文化的认识和了解。

一、华北地区的杂技秧歌杂技秧歌是华北地区流行的一种传统民俗音乐表演形式。

它融合了杂技、舞蹈和音乐等艺术形式,表达着人们对丰收的祈福和对幸福生活的向往。

这种表演通常由一群身着彩色服装,手持铜钹和竹板,伴随着欢快的音乐节奏和灵巧的舞蹈动作,展示出整齐划一的队形和精彩的技艺。

二、西南地区的腰鼓舞腰鼓舞是西南地区一种富有特色的传统民俗音乐表演艺术。

腰鼓作为一种特殊乐器,搭配舞蹈和歌唱,在表演中起到了重要的作用。

腰鼓舞的表演者通常佩戴着五颜六色的服饰,手持着装饰华丽的腰鼓,伴随着鼓声的节奏,舞动身体展示出独特的韵律美。

三、东北地区的二人转二人转是东北地区广为流传的一种传统民俗音乐表演形式。

它通常由两人搭档完成,一人演唱曲调悠扬的歌曲,另一人以打击乐器为伴奏,两者相互配合完成表演。

二人转的曲调多种多样,歌词内容丰富多彩,表现出东北人民乐观豪爽的性格特点。

四、西北地区的古筝演奏古筝演奏是西北地区一种古老而充满韵味的传统民俗音乐表演形式。

这种表演通常由演奏者弹奏古筝,以流畅优美的音乐声传递着对自然美和心灵境界的追求。

古筝的音色独特,演奏技巧繁多,能够唤起人们对西北大地壮丽山川和广袤草原的美好向往。

通过以上几个典型的传统民俗音乐表演形式,我们可以感受到我国传统文化的瑰宝之一。

这些表演通过音乐、舞蹈和戏剧等艺术形式,展示了不同地区、不同民族的传统文化特色,传递了丰富的情感和价值观念。

作为传统文化的重要组成部分,传统民俗音乐表演应该得到更多的关注和传承。

我们应该积极参与并传承这些表演形式,让它们在新时代焕发出新的光彩,为我们的生活增添更多的乐趣和情感共鸣。

音乐风格知识:民族音乐的音乐风格和文化特色民族音乐是一种在特定文化环境中形成的音乐艺术形式,具有浓郁的地域特色和文化特征,代表了一个民族独特的审美、心理和生活方式。

在世界各地,不同民族的音乐形式都有着自己的风格和特点,本文将以民族音乐的音乐风格和文化特色为主题,探讨这一丰富多彩的音乐文化。

一、民族音乐的音乐风格1.旋律风格旋律风格是民族音乐的重要特征。

每个民族对于旋律的发展和演变都有着自己的特有方式。

比如在中国,有古筝、二胡、葫芦丝等名胜古迹,它们都以优美的旋律为基础,表达出不同地域、不同民族的民间文化和人文精神。

而在非洲,由于历史上的奴隶贸易和殖民统治,非洲各民族之间的音乐交流相对较少,每个民族的音乐旋律风格都有非常独特的地方。

2.节奏风格节奏风格是民族音乐的另一个重要特征。

民族音乐通常具有非常明显的节奏感,而且很多时候这种节奏风格反映了某个地区的文化背景、民俗风情等。

例如,非洲的鼓乐就以强烈有力的节奏和复杂的鼓点为特色,展现出非洲大陆上独特的文化风景。

3.表现形式民族音乐的表现形式也有着很大的差异。

一些民族音乐通常以明快、欢快的方式表现出愉悦的情感,例如印度的波普音乐;另一些则倾向于以哀伤、忧郁的方式展示出情感,例如爱尔兰的民谣。

4.歌曲形式民族音乐在歌曲形式上也有其特殊的特征。

各种艺术形式,例如中国的京剧戏曲中的音乐和舞蹈,通常都采用长篇宏伟的歌曲形式,而民间音乐则倾向于使用短小精悍的歌曲形式。

此外,一些民族音乐还使用口头长诗和故事,用它们唱出长篇史诗。

二、民族音乐的文化特色1.地域特色民族音乐通常反映了它所属民族的地域和历史背景。

它们反映着当地自然和文化环境,表达出当地人民的民族精神和文化传统。

例如苏格兰的苏格风格(Scofield)就是反映了其地域文化特色的音乐形式,它蕴含了苏格兰民族的历史情感和野性生命的感受。

2.民俗文化民族音乐经常进一步反映了当地民俗文化的特征。

它们传承了当地人们的社会和文化价值观。

春节的民俗乐器和音乐传承春节是中国最重要的传统节日之一,也是人们家庭团聚、欢庆丰收的时刻。

在这个特殊的日子里,民俗乐器和音乐扮演着重要的角色,传承着丰富的文化内涵。

从古至今,这些乐器在春节期间被广泛使用,不仅激发着人们的情感,也承载着深厚的历史底蕴。

传统的春节音乐中,最为常见的乐器就是锣鼓、二胡、笛子等。

这些乐器在春节期间被用来演奏各种节庆音乐,如迎春乐、舞狮乐等。

锣鼓作为春节音乐中的灵魂乐器,有着激昂的节奏和震撼人心的声音,常常被用来助兴、喜庆。

在敲击锣鼓的声音中,人们跳舞、燃放烟花,共同欢庆新年的到来。

二胡作为中国传统拉弦乐器,其悠扬的音色能够表达出深沉的情感,常常用来演奏一些温馨动人的曲目,让人们在春节期间感受到家的温暖。

而笛子则是春节音乐中的清新亮丽之音,常用来演奏一些优美的曲调,使人们感受到春天的气息。

除了以上提到的传统乐器,随着时代的发展,一些新型乐器也逐渐被引入到春节音乐中。

比如古筝、琵琶、笙等,它们的音色优美、表现力强,能够为春节音乐增添不同的色彩。

古筝作为中国的传统弹拨乐器,有着独特的音色和演奏技巧,常常用来演奏一些古风音乐,让人们感受到中华传统文化的魅力。

琵琶则是中国古代最有名的拨弦乐器之一,其独特的音色和表现力让人们在春节期间感受到别样的音乐魅力。

笙作为中国传统吹管乐器,其清亮悦耳的音色可以为春节音乐增添情感的表达,让人们在欢乐中感受到岁月的流转。

在当代社会,随着科技的不断进步,一些电子乐器也开始被引入到春节音乐中。

比如电子琴、电子鼓等,它们有着更加先进的音色和演奏方式,使得春节音乐更加多样化、现代化。

电子琴作为一种新型键盘乐器,能够模拟各种乐器的音色,让人们在春节期间享受到更加丰富的音乐体验。

电子鼓则是一种新型打击乐器,其节奏感强、音色多样,为春节音乐增添了更多的活力和动感,让人们在欢庆中尽情舞动。

总的来说,春节的民俗乐器和音乐传承着丰富的文化内涵,承载着人们对美好生活的向往和祝福。

音乐学中的音乐民俗与民俗音乐研究音乐民俗与民俗音乐是音乐学中一个重要的研究领域。

它们探讨的是音乐在特定社会群体中的发展、演变和传承过程,以及音乐与社会、文化之间的相互关系。

在这个领域中,研究者不仅关注音乐作品本身,更关注音乐的社会功能和文化意义。

本文将从音乐民俗和民俗音乐的定义、研究方法以及研究成果三个方面来探讨音乐学中的这一研究领域。

首先,我们来了解一下音乐民俗和民俗音乐的概念。

音乐民俗是指音乐在特定的社会群体中形成的一种习俗或传统,它包括音乐的演奏、舞蹈、歌唱等方面。

民俗音乐则是指在音乐民俗中所产生的具体音乐作品。

音乐民俗和民俗音乐与地域、民族、宗教等因素密切相关,它们是人们日常生活中的一部分,反映了人们的生活方式、价值观念和社会结构。

在音乐民俗与民俗音乐的研究中,研究者采用了多种研究方法。

其中,田野调查是最常见的一种方法。

通过实地观察、访谈和录音录像等方式,研究者可以深入了解音乐民俗和民俗音乐的实际情况。

此外,研究者还会运用历史文献研究、音乐学分析等方法,对音乐民俗和民俗音乐进行深入分析和解读。

这些研究方法的综合运用,使得音乐民俗与民俗音乐的研究更加全面和深入。

在音乐民俗与民俗音乐的研究中,研究者取得了许多重要的成果。

他们发现,音乐民俗和民俗音乐在社会生活中扮演着重要的角色。

它们不仅是人们日常生活的一部分,更是社会团结和文化传承的媒介。

通过音乐民俗和民俗音乐,人们可以表达情感、传递信息、弘扬文化等。

同时,研究者还发现,音乐民俗和民俗音乐的演变和传承受到了社会变迁、经济发展等因素的影响。

随着社会的发展,一些音乐民俗和民俗音乐逐渐消失或改变,而一些新的音乐民俗和民俗音乐也在不断涌现。

音乐民俗与民俗音乐的研究不仅对于音乐学的发展具有重要意义,也对于社会科学的研究有一定的启示。

通过对音乐民俗和民俗音乐的研究,我们可以更好地了解一个社会群体的文化特征和社会结构。

同时,研究者还可以通过对音乐民俗和民俗音乐的比较研究,探讨不同文化之间的差异和联系,促进文化交流和理解。

《民俗与民族音乐》课程论文题目:浅析河北梆子的音乐特点与民俗观念浅析河北梆子的音乐特点与民俗观念内容摘要:河北梆子,是我国梆子声腔系统的一个重要支脉,也是河北省最具代表性的地方剧种。

它脱胎于山陕梆子,于清道光年间(1821-1850年)流入河北,经河北人民的语言音调、文化传统、生活习俗的浸润,形成了有自身鲜明性格的新剧种,迄今已有近二百年的历史。

河北梆子历经沧桑、几度兴衰,以其独特的艺术个性和丰厚的美学内涵滋润了一代又一代华夏儿女。

河北梆子的剧目、唱腔、戏词都极具地方色彩,这与河北的民俗密不可分。

是河北民俗造就了河北梆子,河北梆子在流播过程中又传播和强化了民俗认同心理。

关键词:河北梆子文化传承音乐特色风俗民情一、河北梆子的发展历程(一)起源:在清代有关记载中,有的称秦腔、有的称乱弹、有的称西部,有时也叫弋阳梆子。

其具体流入时间,据刘献廷之《广阳杂记》载:"秦优新声,有名乱弹者,其声甚散而哀。

"刘生于清顺治五年,逝于康熙三十四年(1648年--1695年),所记是十七世纪末他在北京及其周围地区的见闻,证实此时京畿地区已有"秦声"或谓"乱弹"(即梆子腔)在流行。

至乾隆时,秦腔愈益盛行,对昆曲已形成压倒之势,如乾隆九年(1744)的《梦中缘传奇》序载:"长安(北京)之梨园……所好唯秦声、罗、弋。

厌听吴骚,闻歌昆曲,辄哄然散去。

"此后,"至嘉庆年,盛尚秦腔,尽系桑间濮上之音。

"(《都门纪略》词场序)以上所列,说明至迟康熙中叶京畿地区已有了秦腔,延至乾嘉一直有演出活动。

(二)演变:山陕梆子流入河北后,在长期的演出过程中,为了赢得当地群众的赏爱,根据当地群众的语言习惯、情趣、爱好等,在艺术上进行不断改革、创造。

特别是后继人才和从业群体的当地化,在演员队伍中,河北人逐渐增多,这更是导致山陕梆子发生变化的重要因素,逐渐形成河北梆子这一新的剧种。

到了道光年间,这种长期活动在河北的山陕梆子便逐步发展成早期的河北梆子了。

据曾为"内廷供奉"的河北梆子艺人(兼擅京剧)李玉贵回忆,清光绪初年即已著名的河北梆子艺人想九霄(田际云)之师,就是定兴科班出身;道光年间的科班,当属最早的河北梆子科班,也是河北梆子诞生的重要标志。

(三)发展:至光绪年间(1875年-1908年),它已流布河北全省,在北京、上海、天津等大城市和京剧形成了争衡的局面,而且还流传到山东、东北许多城镇,甚至往南到达过广州,北到达过海参崴(今俄罗斯符拉迪沃斯托克)、伯力(今俄罗斯哈巴罗夫斯克)等地。

光绪二十六年(1900年)前后,称在北京盛行的河北梆子为“老派”,称在天津盛行的为“新派”。

老派在演唱上杂有山陕韵味,新派则以普通话为基础,讲求唱工,既用本嗓,也用背工嗓。

新派以天津为演出基地,曾向山东、东北的一些中、小城镇和农村发展,1911年以后还盛行北京和上海等地。

(四)衰落:进入二十世纪三十年代,河北梆子走向衰落,首先始于北平、天津、上海等大都市,而后波及到中、小城市。

在农村衰落的速度较慢。

到四十年代末,已衰败不堪,几濒临灭绝。

1931年日本帝国主义侵略者开始侵华,至"七七"事变,发动了全面侵华战争,使中国人民处在民族危亡的关头。

日军首先侵入东北三省,使活动在东北各地的河北梆子艺人,大批逃回关内。

继之华北亦被日军侵占,在敌人侵略的威胁下,人心惶惶,民不聊生,河北农村的河北梆子班社也纷纷解体,艺人星散,溃不成班。

造诣较深、条件较好的河北梆子艺人,大多入城市改习京剧或评剧。

北京已不存在河北梆子班社,只天桥的游艺场还有零散艺人演出帽戏。

天津也仅零星艺人的个别演唱。

京、津两市的河北梆子艺人,大多被迫改行,生活艰难,甚至著名河北梆子女演员小香水(李佩云),最后也饿死在天津军粮城车站。

在农村,大批班社也纷纷解散,有的艺人甚至靠乞讨卖唱为生。

(五)复苏:建国后,河北梆子剧团成批恢复和建立。

在北京有丹声社、群声社;在天津有复兴剧社、移风剧社、益民剧社、民主剧社;在河北有保定专区梆子剧团、天津专区梆子剧团、石家庄专区梆子剧团、衡水专区梆子一团和二团,以及定县、蠡县、满城、任丘、饶阳、迁西、怀来、兴隆、丰宁、永年、雄县等河北梆子剧团。

之后,河北省、天津和北京市都先后成立了国营河北梆子剧团。

随着班社的大量产生和大批优秀演员的涌现,河北梆子遂于清同、光之交开始呈现繁荣昌盛景象,这也是它有史以来的第一次发展高潮。

河北梆子的蓬勃兴起,同彼时正在北京称雄的皮簧(即京剧)形成争妍斗盛、分庭抗礼的局面。

二、河北梆子的音乐特色高亢、激越、慷慨、悲忍是河北梆子唱腔固有的风格特点,听来能使人有热耳酸心,痛快淋漓之感。

河北梆子的唱腔,属板腔体。

唱腔高亢激越,擅于表现慷慨悲愤的感情。

主要板式有慢板、二六板、流水板、尖板、哭板以及各种引板和收板等。

慢板有大、小慢板之分。

大慢板是河北梆子唱腔中曲调性最强、演唱速度最慢的一板三眼(记作四分之四板式),多于青衣、老生行当,善于表现剧中人物的抑郁、愁烦、缅怀、沉思等情绪;二六板可塑性很大,也极为灵活,既可用来抒发人物的多种感情,也可以用它沟通除大慢板以外的任何板式,因此可以说是河北梆子唱腔的核心;流水板是河北梆子中有板无眼的唱腔,主要来表表现人物的愤怒、焦急、仓惶等情绪;尖板是无板无眼的散板唱腔。

哭板也是一种无板无眼的散板唱腔,除开头有过门,结尾处和以乐器伴奏外,在唱腔进行中间不托任何乐器。

三、河北梆子与风俗民情河北梆子在其形成和流播过程中形成了自己独特的风格,这与河北的地理、历史特征及由此形成的特殊民俗心理和民俗活动分不开。

河北梆子无论声腔、剧目还是戏词都符合河北人的刚烈直率、坚毅豁达的襟怀。

河北地区的民俗活动又促进了河北梆子的兴起和广泛流播一、慷慨激昂的燕赵之风与河北梆子的形成每一种地方戏都有鲜明的地域色彩,这种“特色”是当地的历史传统和地理特征的产物。

河北有广袤的平原和太行山脉,地理环境赋予了人们坦荡、质朴的性情。

歌者们站在空旷的原野或万仞山巅,大吼出心中的喜悦或郁闷,那声波直荡开去,劲冲云霄,实是畅快淋漓之至。

河北位于回归线以北,“山高水深,风劲气寒。

人性勇健,喜敦信义,故多贞烈之节。

”因此,与小桥流水的江南昆曲截然相反,河北梆子声腔高亢悲愤,激越昂扬,昆曲则轻柔曼妙,温婉缠绵。

明、徐复柞曾做过一个形象的对比说“吴音宜幼女清歌按拍”,“北曲宜将军铁板,歌‘大江东去’”。

再看燕赵的历史传统,自古至今,这是一个战乱频发的地区。

秦汉是中原与北方游牧民族的交界处,唐宋元明清又是改朝换代的主战场,自是少不了金戈铁马。

直至近代,地处京畿,人们更能近切的感到痛苦的侵略与压迫。

历经战乱的人们对生死无常司空见惯,认为生命的意义不在于长短而在于是否辉煌。

故燕赵之士有“登高望远,举首高歌,逸怀浩气”“重然诺,轻生死”的侠士风骨。

几千年的沧桑,造就了河北人的性格和审美情趣,喜好壮烈悲愤的民俗心理也就应运而生,同时造就了河北梆子的音韵风格——它仍铭刻着一种慷慨悲歌的豪迈。

河北梆子声腔高、响、快、硬,伴奏也明朗热烈、铿锵有力。

此种曲调令闻者悲怆,甚至有人说此中蕴含着一种“杀伐之气”。

在剧目的选择上,河北梆子多悲剧,我国民众都有趋吉心理,所以中国的小说、戏剧多大团圆结局,河北梆子也有大团圆的剧目,如《蝴蝶杯》、《彩楼配》等。

可是较之其他剧种,河北梆子的悲剧剧目比重要大,河北梆子的众多经典多是悲剧收场,比如《杨家将》系列,《杜十娘》、《三上轿》、《打渔杀家》等。

其中的男女老幼都悲愤豪迈,壮烈可敬。

燕赵之风孕育了这个地方剧种——河北梆子。

民俗活动促进了河北梆子的兴起和广泛流播,“民俗是反映民间地域或社区人群的共同意愿,并主要通过人作为载体进行世代相习和继承与生生不息的文化现象”。

正因如此,逐渐的,希冀热闹,聚众赏戏成为习惯,唱戏本身也变成一种民俗。

在农村看戏成为人们非常重视的娱乐活动,每当有戏看时,当地人总是迎亲接友,携妇将雏,共同观赏。

在河北人的民俗中应该唱戏的日子很多,大致分以下几种:1.人生礼仪:满月、结婚、寿诞和葬礼。

2.光宗耀祖的喜事:科考得中、升官进爵等等。

3.民间节日:(以沧州为例)正月有元旦、立春、上元,二月祭文昌帝君,三月寒食、清明,四月礼佛节,七月“乞巧”、拜墓,八月中秋,九月重阳,十月寒衣,十一月冬至,十二月腊八。

4.民间庙会更是不胜枚举,以北京通州为例,一年中几乎每个月都有各种名义的庙会。

此时河北梆子可谓蓬勃发展,这一切可以归因于河北民俗活动的促进。

四、结语戏曲与民俗的互相推动俗话说“一方水土养一方人,一方人有一方艺”,河北特殊的民风孕育了河北的地方戏——河北梆子,民俗的各种活动又促进了河北梆子的兴起流传。

当在节日庆典“唱大戏”也成为一种民俗时,戏曲的生命力就深深植根于当地一代代人的思想和生活方式中。

每个剧种的创作、流传和接受都浸透着一方民俗的特点。

可以说地方戏是依据民俗而生存、发展的。

另一方面,一个地方戏兴起后,它身上蕴含的特点,传播和催生了某些民俗的产生而且民俗也可以通过戏曲得到广泛传播。

民俗通过戏剧舞台上的悲欢离合内化为人们的民俗心理定势。

总之,戏曲和民俗是密不可分的,两者i共同成长与发展。

①马龙文毛达志《河北梆子简史》中国戏剧出版社1982 .10页②陈来生《风俗流变——传统与风俗》(序言)长春出版社.2004.③马龙文《河北梆子的历史演变》《河北学刊》.1983.3.④谢会敏《河北梆子的兴起》《河北学刊》2006.⑤丁世良赵放《中国地方志民俗资料汇编——华北卷》北京图书馆出版社 1989.。