【资料】鄂伦春族的服饰特色汇编

- 格式:ppt

- 大小:9.26 MB

- 文档页数:25

东北少数民族特色民俗鄂伦春人刺绣与编织

刺绣是鄂伦春民族狩猎文化的一个组成部分。

为了传承鄂伦春民族刺绣技艺,鄂伦春老人常常手把手地教下一代学习刺绣艺术。

(图片来源于:呼伦贝尔日报2008年发布)

鄂伦春族的刺绣方法主要有两种,一种是用各种颜色的花线直接在皮制品上刺绣,另一种是将皮子剪成各种花纹后缝制在皮制品上。

刺绣花纹有团花纹、角偶花纹、波浪形花纹和单独花鸟纹等。

早期刺绣用的是骨针和用鹿、狍子的筋制成的线,近代以来,多用铁针和彩色丝线。

鄂伦春人的刺绣艺术,主要表现在皮革制品上。

如:皮衣、皮帽、皮手套和烟荷包上都饰以华丽的刺绣,讲究对称,制作精美,使人爱不释手。

鄂伦春人的服饰做工精细,关观保暖,尤其是服饰上的图案,有的如湛蓝天空的朵朵白云,有的如密林深处娇柔的鲜花。

这些生活用品则表现了鄂伦春人民的智慧和丰富的想象力、创造力。

鄂伦春族的编织艺术也很有特点。

编织的原料有熊毛、犴毛、马鬃、马尾、线麻等等。

利用这些原料,鄂伦春人编织出各种美观实用的生活用品和装饰品,如马缰绳、马笼头、帽子边上的“布日格也”以及帽子后边的飘带“扎拉干”等。

有一个时期还用彩线编织纽扣,具有浓郁的民族色彩。

鄂伦春族鄂伦春族,衣食住行甚至娱乐都显示了狩猎民族的特色,一个没有文字却拥有丰富多彩的精神文化的民族。

对鄂伦春族感兴趣的朋友就跟随小编一起去深入了解下鄂伦春族的风俗习惯吧。

鄂伦春族的风俗习惯鄂伦春族人的物质生活极具特色。

除食肉、衣皮外,过去的住所“仙人住”亦是狩猎文化的一种创造。

“仙人柱”形同半张开的雨伞,由30多根树杆塔成,外面夏季覆盖桦皮,冬季覆盖兽皮,可很快塔成,可随时拆卸。

“仙人柱”入门正对面的上方和左右两侧,专供人们坐卧,但有严格的规定。

“仙人柱”中央终日燃烧着篝火,用以熟食和取暖。

“仙人柱”后面的树杆上悬挂着盛有神象的桦皮盒子,一般不准妇女接触。

鄂伦春族基本上实行一夫一妻制婚姻。

实行严格的氏族外婚,各互相通婚的氏族成员之间,大多亲上加亲。

家庭中男女地位不过分悬殊,唯财产继承权一般属于男子。

一个家庭两代人共居的较多,如果人口过多,常常是长子结婚后在父母居处附近另立一“仙人柱”。

妇女生育不得在原来的“仙人柱”内,须到远处设立产房,男人也不得入内接近,满月后才回家。

以往,人死后一般行天葬(即风葬)。

下山定居后,一般行土葬。

依据鄂伦春族习惯,一般原夫家都不愿寡妇再嫁,因此抢亲时免不了一场激烈的争吵,甚至动武。

但因抢亲者人多势众,又是突然袭击,原夫家抵挡不住,寡妇也往往便轻易地被抢出了“仙人柱”。

抢亲成功后,女家则会再回到“仙人柱”坐坐,对原夫家表示歉意。

但是如今,鄂伦春寡妇改嫁已不再受限制。

已婚的鄂伦春男女双方若感情不和,经调解无效,可以依法离婚。

鄂伦春族妇女绝活是给猎手制作“密塔哈”(狍头帽子)。

这帽子是用整狍子的头颅,去掉骨肉后,保留狍头上的毛、角、耳朵、鼻子和口,精心鞣制而成。

戴上这种帽子可以诱惑猎物。

鄂伦春人座森林、走森林、吃森林、穿森林。

衣、食、住、行都来自大森林的赐予。

鄂伦春族迁到黑龙江南岸以来,马是主要的交通工具。

1890年鄂伦春马队曾给入侵的沙俄侵略军以沉重打击。

夏天,河流里以桦皮船作为交通工具。

鄂伦春族习俗服饰鄂伦春人爱穿用毛皮缝制的各种服装。

他们不仅冬天穿皮装,就是夏天也有许多人穿,而上山狩猎那就更是少不了要穿它了。

因为毛皮服装,既能御寒又能防雨,而且还耐磨,非常适合狩猎时穿用。

鄂伦春人的皮装主要是用狍皮制作的,也有用犴皮和鹿皮的。

夏季狍皮为沙毛,可以用来缝制春秋的皮袍,也可以翻穿为毛朝外的狩猎伪装。

冬季狍皮为绒毛,可以用来缝制冬袍。

缝制毛皮服装时一般都用兽筋,如狍筋、犴筋等。

另外,鄂伦春族妇女还非常喜欢戴绣有各种图案的狍皮手套。

这种手套的缝绣工艺相当精湛,在手套背上都绣有鸟兽等动物图案,每个图案都是一个美好的希望。

居住沿河流而移动,逐野兽而迁徙,是鄂伦春人的居住特点。

他们在山林中四处游猎,每到一处就选择地势高,水源充足,避风而阳光好的地方,将他们的家──仙人柱搭设起来。

"仙人柱",也称撮罗子,是一种可以随时搭起来或拆解的简易房屋。

一般是用几十根9 米长左右的桦木或柳木杆和一些桦树皮、兽皮之类的东西搭设而成的。

在搭设仙人柱时,每根木杆都要埋到土里二寸多深,上端向中心倾斜,互相交叉固定,形状如同半张开的伞架。

仙人柱的大小根据家庭人口的多少来决定。

夏天,仙人柱搭设在比较高的地方,这样,有利于通风散热。

外面盖的是桦树皮、芦苇或白布。

冬天搭设的比较矮小,外面盖的是各种兽皮。

仙人柱的门一般都是向南或向东开。

门上挂一张狍皮或桦树皮,用来档风。

正对着门的地方叫“玛路”,这是最尊贵的席位,专供长者或男宾坐卧,禁止有月经的妇女坐卧。

因为在这里挂着保佑全家人畜平安的神像。

猎手们的枪或弹药放在“玛路”的两侧。

门的两侧是“奥路”,它与“玛路”用扁木板就地隔开,里面铺一些干草和兽皮,用来坐卧。

在左边的“奥路”为大,是主人的席位;右边的为小,是晚辈坐卧的地方。

仙人柱的中央,是一堆日夜燃烧着的火,人们利用它煮食、取暖、照明。

在仙人柱的顶端留一空隙,用来排烟。

仙人柱的搭设和拆解都很方便。

把几根带叉的树杆支起来后,再把其余的几十根树杆围着立起来,就形成了一个圆椎形的架子,然后把桦树皮或兽皮围上就可以了。

鄂伦春民族狍皮服装款式及制作方法作者:卢禹君来源:《艺术研究》2015年第02期摘要:鄂伦春民族的狍皮服饰是我国国家级非物质文化遗产,对于其制作工艺流程十分复杂。

狍皮服饰受环境和自然条件的制约,比较单一。

尽管如此,鄂伦春人民靠勤劳和智慧,创造了独特、完美的狍皮文化:他们头戴狍头皮帽,身着狍皮衣裤,脚穿狍腿皮靴,这些皮制服装做得实用、美观,具有浓郁的民族特色。

文主就狍皮服装的款式以及制作方法、服饰的款式及制作方法的梳理,进一步对北方少数民族服饰,这种当今将在我们的生活中消失的物质文化遗产的保护和流传上,贡献一份力量。

关键词:鄂伦春民族服饰款式制作方法在鄂伦春民族,狍皮的服饰是服装中的主要部分,均出自妇女之手。

狍皮的制作技艺,在2008年6月,已经被列为我们国家第二批国家级非物质文化遗产,率先用实际行动来保护我们的民族服饰的制作工艺。

一、鄂伦春民族狍皮服装的款式1.鄂伦春民族狍皮上衣鄂伦春的大衣叫“苏恩”,是冬天穿的皮袍,用狍皮精心缝制的。

狍皮为面,毛为里,穿起来非常暖和。

鄂伦春族的上衣有长袍、对襟短袄皮坎肩等不同款式。

在这些服装中,无论男女老少均爱穿长袍。

原因就在于它的保暖,适应北方寒冷气候。

袍子均为右祍(衣襟),是狍皮制作的。

男子的狍皮衣鄂伦春语称为“尼罗苏恩”,领子是立领的,领子与衣身使用纽扣做链接,这样的活领子可以根据需要拆卸,用水獭活着貂皮制作,宽大约一到二寸。

毛领子分里外两面,用料为较薄的皮料或者布料,先剪成直角领子的形状,然后将里外用细的皮条把边缘包边缝合,再在外面绣上精美的纹样。

衣身样式为侧开襟,开襟的边缘都使用薄料皮子进行包边缝制,但衣身如果用白色开襟边缘就用黄色。

衣身用黄色,开襟边缘就用白色,主要目的就是让所有皮料的颜色,与衣身颜色错开并有所区分,并且通常情况下,衣服的前胸后背也会加有横条来做装饰,形状样式就根据缝制作者的喜好不同而手工制成。

下摆喝纽扣处都会有贴边,较之开襟要宽些。

2023年最新的鄂伦春族服饰在中国人口最少的少数民族就是鄂伦春族,主要是居住在东北部地区,而鄂伦春族的在民俗上也是最大的体现在尊老爱幼的传统,不管是在什么样的场合里,而正位永远都是老者来坐的,而且饮酒也是从老人开杯才能喝,一起跟5068网来看看鄂伦春族民俗风情特点介绍到底如何吧。

关于鄂伦春族鄂伦春族是中国东北部地区人口最少的少数民族之一,是狩猎民族,因此他们的衣食住行及歌舞等方面都显示了狩猎民族特点。

主要居住在大兴安岭山林地带,使用鄂伦春语,鄂伦春语属阿尔泰语系通古斯语族通古斯语支,没有文字。

在长期的狩猎生产和社会实践中,鄂伦春人创造了丰富多彩的精神文化,有口头创作、音乐、舞蹈、造型艺术等元朝时,鄂伦春人被称为林木中百姓和北山野人,分布极为广阔,在辽阳行省的管辖之中。

明朝时黑龙江以北有乘鹿以出入的北山野人,就是指游猎于贝加尔湖以东、黑龙江以北的使鹿部,也就是鄂伦春人。

清初文献曾把鄂伦春人称为树中人。

鄂伦春这一族称,在1640年4月28 日(崇德五年三月丑)是以俄尔吞出现的[2] 。

1683年(康熙二十二年)以后,文献中多次出现俄罗春、鄂罗春、鄂伦春等不同写法。

从1690年(康熙二十九年)十月始,鄂伦春才作为统一的族称固定下来。

鄂伦春是民族自称,即使用驯鹿的人们。

另外,鄂伦的发音与驯鹿的发音(oron)相同,(cho)是表示人的附加成分,两者合起来为(oroncho),即鄂伦春,汉语就是打鹿人之意。

根据居住区域的不同,鄂伦春人内部还有不同的名称。

如居住于呼玛河流域的鄂伦春人自称库玛尔千;居住在逊克县、嘉荫县河边的鄂伦春人自称毕拉千;居住在甘河流域的鄂伦春人自称甘千;居住在托河流域的鄂伦春人自称托千等。

比如,库玛尔千的库玛尔表示地点,千表示人的附加成分,表示某地人之意关于其族源,主要有两种说法,一是室韦说,二是肃慎说。

学界多倾向于后者。

十七世纪中叶以前,鄂伦春人分布于贝加尔湖以东、黑龙江以北,以精奇里江为中心的广大地区。

《鄂伦春服饰元素在时装设计中的应用研究》篇一一、引言鄂伦春族,作为中国少数民族之一,其独特的服饰文化承载了丰富的历史与文化内涵。

其服饰元素不仅具有鲜明的民族特色,还蕴含了深厚的文化底蕴。

近年来,随着时尚文化的多元发展,鄂伦春服饰元素逐渐被引入到时装设计中,为现代时装赋予了新的设计灵感与风格。

本文旨在探讨鄂伦春服饰元素在时装设计中的应用,分析其设计理念、元素提取及在时装中的具体应用等方面。

二、鄂伦春服饰的特色与文化内涵鄂伦春族的服饰以自然、朴素、实用为特点,其色彩、图案、材质等方面都体现了民族的文化特色。

服饰的色彩多以自然色为主,如蓝色、绿色、土黄色等,图案则多以动物、植物、自然景观等为题材,体现了鄂伦春族与自然和谐共生的生活状态。

同时,鄂伦春服饰的制作工艺也十分独特,如刺绣、编织等工艺,都体现了民族的手工艺传统。

三、鄂伦春服饰元素在时装设计中的应用(一)设计理念将鄂伦春服饰元素应用于时装设计,首先要明确设计理念。

设计应注重传承与创新相结合,既要体现鄂伦春族的文化特色,又要结合现代审美观念和时尚潮流,使传统与现代相互融合,为现代时装赋予新的设计风格。

(二)元素提取在元素提取方面,可以从鄂伦春服饰的色彩、图案、材质等方面进行提取。

如将鄂伦春服饰的自然色彩应用于时装的色彩搭配,将民族图案应用于时装的图案设计,将民族手工艺应用于时装的制作工艺等。

(三)具体应用1. 色彩应用:将鄂伦春服饰的自然色彩应用于时装设计中,使时装呈现出自然、朴素、清新的风格。

2. 图案应用:将鄂伦春族的动物、植物、自然景观等图案应用于时装的图案设计中,使时装呈现出独特的民族风格。

3. 材质应用:将鄂伦春服饰的材质与现代面料相结合,创造出具有民族特色的新型面料,应用于时装的设计与制作中。

4. 工艺应用:将鄂伦春族的手工艺技术应用于时装的制作中,如刺绣、编织等工艺,使时装呈现出独特的民族手工艺风格。

四、应用案例分析以某品牌时装为例,该品牌在设计中融入了鄂伦春服饰元素。

鄂伦春族传统服饰艺术特征解析作者:闫天宝张晓丽来源:《艺术研究》2022年第01期摘要:從鄂伦春族传统服饰艺术特征入手,通过对鄂伦春族传统服饰造型、图案艺术特征的探析,分析鄂伦春族传统服饰艺术特征的内涵,并展现了鄂伦春族传统服饰中蕴含的审美情趣。

鄂伦春族传统服饰艺术是我国少数民族工艺美术的重要组成部分,丰富多彩的传统服饰艺术表现了鄂伦春族人对生活的热爱和对美好生活的向往。

基于鄂伦春族传统服饰艺术特征的解析对鄂伦春族民俗艺术的研究和传承与保护具有重大意义。

关键词:鄂伦春族传统服饰造型图案一、鄂伦春族传统服饰质朴淳厚的造型通常我们在观赏一件服饰的时候,首先映入眼帘的就是服装的造型,造型决定了服装的格调,展现了着衣者的气质,影响了他们的艺术风格。

鄂伦春族服饰造型朴拙自然、简洁大方,充分表现了渔猎民族的特征。

勤劳的鄂伦春族人凭借双手和仅有的简单工具在服饰上表达着自己对美的理解,鄂伦春族服饰的特点是充分利用面料和人体结构相结合,使服饰的造型具有极强的立体美感。

鄂伦春族传统服饰以毛皮服饰为主,因毛皮服饰立体感较强,所以这种毛皮服饰是装饰性和实用性的统一结合体,局部与整体和谐统一,造型古朴自然、独具鄂伦春民族特色。

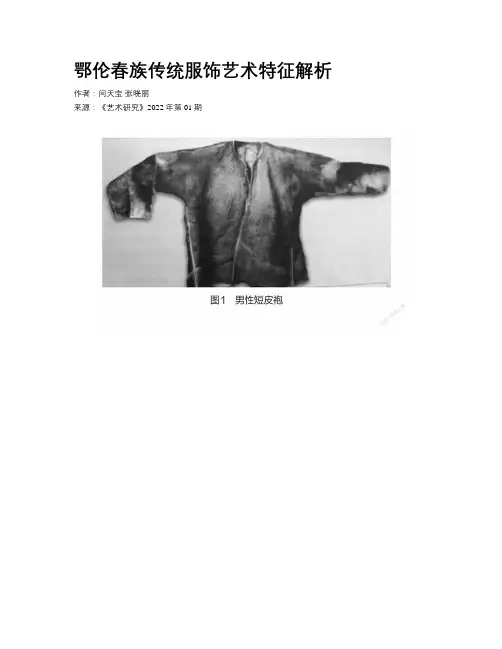

①(一)鄂伦春族男女服饰造型差异鄂伦春族男性穿着的“依力格依”(短皮袍)(见图1),毛在里,皮在外,在下雨时就将皮袍反穿,能够起到很好的防雨作用。

“依力格依”针对季节的不同有秃领与立领两种衣领形式,为了皮袍开衫的方便,款式分为侧开式与对开式两种,皮袍一般采用整张毛皮子来制作,而皮袖部分则采用小块皮子拼接而成,整个皮袍的边缘部位采用兽皮包边缝制。

鄂伦春族男性穿着的长袍(见图2,图3)一般长度延展至膝盖下面,长袍与短袍的款式整体较为相似,细节略有不同。

长款男士皮袍在腰下两侧做开叉设计,长短款皮袍上的装饰图案较为相似,但男性长款皮袍上装饰图案种类较短款皮袍更加多样,有鹿角形图案、羊角形图案、云卷形图案、几何形图案等样式。

鄂伦春族历史演进与独特习俗鄂伦春族,是中国少数民族之一,主要分布在中国东北地区。

他们独特的历史演进和习俗,构成了他们丰富多彩的文化。

本文将依次介绍鄂伦春族的历史演进以及他们的独特习俗。

一、鄂伦春族的历史演进鄂伦春族起源于东北亚地区,其历史可以追溯到数百年前。

在漫长的历史演进中,鄂伦春族经历了许多变迁和磨难,但他们坚守着自己的信仰和文化传统。

1.1 远古部落时期在远古时期,鄂伦春族的祖先是一些游牧部落,他们依靠狩猎、捕鱼和采集为生。

他们过着简朴而自给自足的生活,与大自然和谐相处。

1.2 农耕文化融入随着时间的推移,一些鄂伦春族逐渐过渡到农耕文化,开始种植粮食和养殖家畜。

这种转变为他们带来了更加稳定的生活和丰富的食物资源。

1.3 渔猎文化的保留尽管农耕文化融入了鄂伦春族的生活方式,但他们仍然保留了渔猎文化的传统。

捕鱼和狩猎对他们来说仍然是重要的生存方式和文化象征。

1.4 社会主义改革和现代化20世纪中后期,中国进行了社会主义改革和现代化进程,这对鄂伦春族的生活带来了巨大的变化。

他们逐渐接触到现代科技和生活方式,但他们仍然在努力保护和传承自己的传统文化。

二、鄂伦春族的独特习俗鄂伦春族以其独特的习俗而闻名,这些习俗代代相传,成为他们民族文化的重要组成部分。

2.1 狩猎习俗作为渔猎民族,狩猎一直是鄂伦春族的重要活动。

他们会进行祭祀仪式,祈求狩猎的丰收和安全。

他们还会使用特殊的工具和陷阱来捕捉猎物,这些工具和陷阱代表着他们的智慧和技巧。

2.2 祭祀习俗鄂伦春族有丰富的祭祀习俗。

他们相信祖先的灵魂会保佑他们,并且尊重祖先的传统是他们文化的核心价值观。

每年的祭祀仪式上,他们会进行舞蹈、歌唱和捐赠的活动,以表达对祖先的敬意。

2.3 婚俗习惯鄂伦春族的婚俗习惯也非常独特。

婚姻通常是通过家族之间的协商来决定,而不是个人的意愿。

在婚礼仪式上,他们会举行独特的传统舞蹈和歌唱表演, 这些表演寓意着他们的幸福和繁荣。

2.4 服饰和装饰品鄂伦春族的服饰和装饰品也是他们独特文化的重要组成部分。

各民族服饰的瑰丽特色导读中国是一个多民族的国家,少数民族服饰因地理环境、气候条件、风俗习惯和文化信仰的不同而各有特色,丰富多彩。

成为中华服饰博大精深由来的重要组成部分。

今天我们来一起赏析各民族服饰的瑰丽特色。

蒙古族蒙古族服饰包括首饰、长袍、腰带和靴子等。

男女老少一年四季都喜欢穿长袍,春秋季穿夹袍,夏季着单袍,冬季着棉袍或皮袍。

男袍一般都比较宽大,尽显奔放豪迈。

女袍则比较紧身,以展示出身材的苗条和健美。

男装多为蓝、棕色,女装则喜欢用红、粉、绿、天蓝色。

腰带是蒙古族服饰重要的组成部分,用长三四米的绸缎或棉布制成。

蒙古族钟爱的靴子分皮靴和布靴两种,蒙古靴做工精细,靴帮等处都有精美的图案。

佩挂首饰、戴帽是蒙古族习惯。

玛瑙、翡翠、珊瑚、珍珠、白银等珍贵原料使蒙古族的首饰富丽华贵。

鄂伦春族鄂伦春族均着宽肥大袍。

因过去主要从事游猎,服饰多以鹿、狍、犴皮制作。

领口、袖口、襟边、大袍开衩处均有刺绣、补花等装饰,常用云纹、鹿角纹等。

戴犴皮帽,女帽顶用毡子,上缝各种装饰和彩穗;姑娘戴缀有珠子、贝壳、扣子等装饰的头带。

男子出猎时,穿狍皮衣、皮裤,戴狍头皮帽,穿乌拉。

现今日常已普遍着布衣、胶鞋,但出猎时仍多着皮衣。

乌孜别克族乌孜别克族男子夏季喜欢穿绸制的套头短袖衬衣,衬衣的领口、袖口和前襟开口用红、绿、蓝相间的丝绒绣成各种美丽的彩色图案花边。

春秋两季,穿长过膝盖的长袷袢,腰束绸缎或棉布制成的三角形绣花腰带。

冬天穿毛衣、毛裤、羊皮袄等。

妇女夏天穿丝绸衬衣、连衣裙等,老年妇女穿的连衣裙一般褶多且宽大,颜色单调。

青年妇子穿的连衣裙色彩艳丽,胸前绣有各式各样的花纹和图案,并缀上五彩珠和亮片。

妇女穿的冬装除毛衣、毛裤、呢子大衣之外,一般喜欢穿狐皮、裘皮大衣,更显得气质高雅,雍荣华贵。

乌孜别克族男女一年四季都要戴“朵皮”帽子。

柯尔克孜族柯尔克孜族男子传统服饰为白色绣花边的圆领衬衫,外套无领长衫“袷袢”,袖口用黑布沿边。

短上衣的式样为竖领、对襟扣领。

中国56个民族服饰及简介大全某著名电影中有这样一句台词:服装就像是一个大舞台,人生的五光十色仅可以在上面精彩上演。

更何况是我们56个民族,经过历史文化的沉淀, 每个民族都各有特色, 民族服饰更成为它们最大的魅力所在。

1、汉族汉族有自己悠久华美的服饰,即汉服。

各个朝代,对服饰的颜色,各有崇尚,到了明代,取法周、汉、唐、宋,定为赤色为宜。

民国妇女后上穿“斧口衫”,有对襟、大襟、琵琶襟之别,下着裙子,有凤尾裙、百褶裙等。

2、壮族壮族妇女穿藏青色或深蓝色矮领、右衽上衣,衣领、袖口、襟边都绣有彩色的花边,下着黑色宽肥的裤子。

扎布贴、刺绣的围腰,戴绣有花纹图案的黑色头巾。

壮族服饰一般都用自织的土布制成。

3、满族满族妇女一年四季都穿袍服,其中最具特色的旗袍。

领、襟、袖的边缘镶上宽边作为装饰。

满族把深绛色看作福色,还崇尚白色。

早期的面料大多都是用烙铁烫绘的方式绘制在兽皮和毛毡面料上。

4、回族回族妇女习惯戴披肩盖头,只把脸露在外面,根据年龄的不同,选用的颜色有所不同,姑娘用绿色的,中年用青色的,老年用白色的。

5、苗族苗族分布较广,支系众多,服饰有明显的地域差异。

妇女较典型的装束是短上衣、百褶裙。

苗族衣料以麻织土布为主,普遍使用独具特色的蜡染、刺绣工艺。

头、颈、胸及手等部位配有银饰,苗族的银饰在各民族首饰中首屈一指。

6、维吾尔族维吾尔族女子普遍穿连衣裙,外罩坎肩或上衣。

妇女和姑娘都喜欢用天然的乌斯蔓草汁画眉,染指甲,戴耳环、手镯、戒指、项链等。

妇女外出时,要带头巾或蒙面纱。

衣料一般选用著名的“艾得里斯绸”。

7、土家族土家族女装上衣矮领右衽,领上镶嵌三条花边(俗称“三股筋”),襟边及袖口贴三条小花边栏杆;下穿“八幅罗裙”,裙褶多而直。

传统衣料多为自织自纺的青蓝色土布或麻布,史书上称为“溪布”、“峒布”。

8、彝族彝族妇女着百褶裙、戴头帕,生育后,可戴帽或缠帕,喜佩耳饰、手饰,戴银领牌。

传统衣料以自织自染的毛麻织品为主,传统色彩为黑、红、黄三色。

研究交流鄂伦春族服饰纹样造型特点解析李粉黑河学院摘要:近年来,随着社会经济发展,加之互联网应用影响,我国多元文化生态日渐形成,一定程度上威胁了古老民族赖以生存在的文化生态环境,其传承与保护至关重要。

作为北方最古老的民族之一,鄂伦春族有着几千年的传承,并形成了独特的文化体系,在服饰纹样上依旧保留上浓郁的历史气息,其相关研究备受关注。

本文基于对鄂伦春族服饰纹样文化溯源的简述,就其造型特点进行了着重分析和研究。

关键词:鄂伦春族;服饰纹样;造型特点鄂伦春族作为我国最古老且稀有的种族,依旧保留着游牧民族的特点,对很多文化的传承逐渐流失,而其作为我国重要的文化遗产,对其保护至关重要。

鄂伦春族服饰不单单具有实用功能,还展现出了浓郁的文化魅力,对其纹样造型特点的挖掘,极具研究价值、文化价值,是传统文化发展的重要课题。

一、鄂伦春族服饰纹样文化溯源服装本身作为人类文明进步的成果,有着上千年的发展,其不仅仅源于物质生活方面的需求,更是承载着丰富的文化,彰显了民族精神,是对历史研究的最好佐证。

尤其是鄂伦春族服饰,更是承载着满满的民族宗教文化,表达着对美好生活的向往。

鄂伦春族作为我国东北地区最古老的民族之一,长期以狩猎为生,因而被称为“使用驯鹿的人”,其在上千年的发展中,形成了独特的文化体系,崇奉萨满教,这在其服饰纹样中多有体现。

同时,鄂伦春族有句谚语道,“男人不怕山高,女人不怕活细”。

在当时男耕女织的年代,鄂伦春族的男人们不畏艰难险苦,带回了大量动物皮毛。

在女人心灵手巧的加工制作下,形成了琳琅满目的纹样造型,是我国重要的非物质文化遗产。

二、鄂伦春族服饰纹样造型特点(一)种类多样鄂伦春族服饰纹样造型来源丰富,由于本族人长期处于漂泊的游牧生活状态,对物品的保留更多的是限于必需品,包括弓箭、兽皮、箩筐等,极简的作风,造就了其古朴的艺术风格,在女人心灵手巧的加工制作下,形成了炫彩斑斓的形态。

在经过长期的生活实践,为了避免服装袖口、领边、大襟等部位过度磨损,鄂伦春族人镶上了黑色的皮边,并纹绣上漂亮的花纹,如云纹、几何纹、植物纹等,兼具装饰功能和实用功能,彰显了鄂伦春族人的聪明才智。

试论服饰造型在鄂伦春族舞蹈表演中的重要性作者:闫婷来源:《中国民族博览》2024年第08期【摘要】鄂伦春族是我国东北地区的一个少数民族,其舞蹈服饰造型具有浓厚的民族特色和深厚的文化内涵。

在鉴赏鄂伦春族舞蹈时,应当积极关注服饰造型,不仅有助于观众更好地理解和欣赏舞蹈,还能丰富观众的舞蹈文化知识,提高舞蹈鉴赏能力。

因此,本文通过概述鄂伦春族,介绍鄂伦春族服饰的符号样式和文化内涵,讨论服饰造型对鄂伦春族舞蹈鉴赏效果提升的意义,最后研究新时代鄂伦春族舞蹈服饰造型的创新设计,以便更好地传承民族文化。

【关键词】服饰造型;鄂伦春族;舞蹈;表演;舞蹈鉴赏【中图分类号】K892.23;J7 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)08—169—03鄂伦春族是一个历史悠久、文化独特的民族,他们的传统生活方式和现代化转变对于研究人类文明和社会发展具有重要意义。

鄂伦春族舞蹈服饰造型是一种艺术表现,服饰的符号样式充分展现了这个民族独特的文化内涵和审美观念,服饰造型也具有丰富的文化内涵,是民族优秀传统文化的重要载体。

通过丰富的图案、色彩、材质等,展现了民族文化的魅力,这些艺术元素既体现了鄂伦春族人民的审美观念,也传承了民族的文化精神。

通过了解和研究这些服饰造型,我们可以更好地了解鄂伦春族的历史、文化和生活方式,从而传承和弘扬我国优秀的民族文化。

所以,本文重点研究服饰造型在鄂伦春族舞蹈表演中的重要性,并在此基础上探索新时代鄂伦春族舞蹈服饰造型的创新设计,期望鄂伦春族的优秀传统文化能够获得可持续发展。

一、鄂伦春族的概述鄂伦春族是中国东北部地区的一个少数民族,他们说的是鄂伦春语,但没有自己的文字,现在主要使用汉语和汉字。

在漫长的历史上,鄂伦春族以狩猎、捕鱼和采集为生,这种生产方式孕育了他们的渔猎文明。

直到20世纪50年代,鄂伦春族仍然保持着较为原始的生活习惯,以狩猎为生,居住在兴安岭的深山密林中。

由于他们长期保持这种原生态的生活方式,因此被视为研究人类早期生活和文化现象的珍贵案例[1]。