瑞雪图

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:2

《瑞雪图》教学教案设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生了解《瑞雪图》的背景及作者;(2)培养学生对古文的阅读理解能力;(3)引导学生领悟文中意境,体会作者的情感。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《瑞雪图》;(2)学会欣赏古文,提高审美情趣;(3)学会从文中提取关键信息,锻炼信息处理能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对大自然的热爱,培养对美好生活的向往;(2)培养学生珍惜自然资源,保护环境的意识;(3)激发学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)熟读并理解《瑞雪图》的内容;(2)掌握文中关键词语的含义;(3)领悟作者通过描绘瑞雪表达的情感。

2. 教学难点:(1)文中生僻字词的理解;(2)文中意境的体会;(3)作者情感的把握。

三、教学过程1. 导入新课:(1)图片展示:《瑞雪图》画面;(2)简介作者及作品背景;(3)激发学生兴趣,引导学生进入学习情境。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读课文,理解大意;(2)鼓励学生查阅工具书,解决生僻字词;(3)学生分享学习心得,交流感悟。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,深入解读课文;(2)小组代表发言,分享讨论成果;(3)教师点评,指导学生准确理解课文。

4. 课堂练习:(1)根据课文内容,完成练习题;(2)学生互相检查,教师批改;(3)针对错误,进行讲解和辅导。

5. 课堂小结:(1)教师总结本节课的学习内容;(2)强调重点,提醒注意事项;(3)布置课后作业。

四、课后作业1. 熟读《瑞雪图》,巩固学习内容;2. 收集有关瑞雪的诗词,进行欣赏;3. 写一篇关于《瑞雪图》的感悟文章。

五、教学评价1. 学生对《瑞雪图》的内容理解程度;2. 学生对文中关键词语的掌握情况;3. 学生对作者情感的体会和表达能力;4. 学生对课后作业的完成质量。

六、教学策略1. 情境创设:通过展示冬季的雪景图片,让学生仿佛置身于瑞雪纷飞的环境中,激发学生的学习兴趣。

《瑞雪图》的教学设计一、教学目标1.了解《瑞雪图》的作者、创作背景及艺术特点;2.能够正确理解、阐释《瑞雪图》的意义;3.能够运用《瑞雪图》的元素进行艺术创作。

二、教学内容1. 《瑞雪图》的基本介绍《瑞雪图》是明代著名画家汤恩伯于1402年所绘,它是一幅轴画,采用设色法。

《瑞雪图》描绘了江南丘陵地区白雪皑皑,云雾缭绕的冬景。

画面上树木、屋宇都被雪覆盖,小船停泊在江岸旁。

图中的人物疏而不漏、随处可见,表现出节气活动的真实感。

2. 《瑞雪图》的艺术特点《瑞雪图》为中国世界性地表现了山水画的魅力和功力,具有浓郁的中国意趣,台阁学派画风明显。

画面的人物、屋宇、动植物的描绘精细真实,尤其是各种植物的栩栩如生的表现让人赞叹不已。

同时,《瑞雪图》的色彩搭配也比较新奇,将冬天的素雅之美表现的非常到位。

3. 运用《瑞雪图》元素进行艺术创作通过介绍《瑞雪图》的艺术特点,在学生对于《瑞雪图》有了更深入的了解后,可以让学生使用元素进行艺术创作。

例如,可以让学生画出自己理解中的《瑞雪图》,或者让学生在画纸上使用水彩/颜料展现画中各个元素的色彩之美,以及整幅画所表现出的意境。

三、教学方法1. 讲解法通过多媒体或者是板书的形式,将《瑞雪图》的作者、创作背景及艺术特点进行讲解。

2. 观摩法将《瑞雪图》的图片进行展示,让学生观看,观看过程中,老师可以辅助讲解。

通过观摩,学生可以感受到《瑞雪图》所展现出来的魅力和意境。

3. 实践法在学生掌握了《瑞雪图》的一定知识后,采用实践活动,让学生运用《瑞雪图》元素进行艺术创作。

四、教学过程1.先通过讲解、观摩,让学生了解《瑞雪图》的基本信息;2.接下来运用活动的形式,让学生进行实践。

可以根据课堂实际情况进行定制。

整个实践过程中,老师也可以在一旁不断地指导、解释和引导;五、教学评价教学评价主要分为两类:1. 教师评价老师能够根据学生在教学实践中的表现,进行及时、准确的评价;在这个过程中,教师可以多方位的考察学生的成功与进步,对于每个学生都要进行具体的评价,及时了解学生学习情况。

三年级瑞雪图读后感最近读了三年级课本里的《瑞雪图》,这可把我拉进了一个奇妙的雪的世界。

文中描述的那场雪,真的是太美太壮观啦!作者把雪的样子、雪后的景色写得那么生动,让我感觉自己仿佛也置身其中。

我想起了自己经历过的一场雪。

那是一个冬天的早晨,我还在暖和的被窝里做着美梦,就被妈妈兴奋的声音给吵醒了:“宝贝,快起来,下雪啦!”我迷迷糊糊地睁开眼睛,心里想着:雪有什么稀奇的。

但是,当我看到窗外那白茫茫的一片时,瞬间就清醒了。

我迫不及待地穿上厚厚的棉衣,像一只小熊一样笨拙地跑了出去。

一出门,哇!整个世界仿佛都被雪给覆盖了。

雪花纷纷扬扬地从天上飘落下来,就像一群白色的小精灵在空中欢快地跳舞。

我伸出手,想要接住这些小精灵,可是它们一落到我的手上,就立刻化成了小水珠,凉丝丝的,真好玩!我小心翼翼地走在雪地上,脚下发出“咯吱咯吱”的声音,就像在演奏一首欢快的乐曲。

我回头看,发现自己留下了一串深深的脚印,这让我觉得特别有成就感。

我开始在雪地里奔跑起来,一边跑一边笑,还时不时地抓起一把雪,向天空抛去,看着雪花纷纷落下,我觉得自己开心得像个孩子。

我家旁边有一个小公园,平时我经常去那里玩。

下雪后的小公园,简直变成了一个童话世界。

公园里的湖水结了一层薄薄的冰,冰面上覆盖着一层雪,就像一面巨大的镜子被铺上了白色的地毯。

湖边的柳树,原本翠绿的叶子都掉光了,现在挂满了银条儿,风一吹,那些银条儿就轻轻地摇晃起来,发出“叮叮当当”的声音,好像在演奏一首冬天的交响曲。

公园里的小亭子也被雪覆盖了,红色的亭子顶和白色的雪形成了鲜明的对比,漂亮极了。

我爬上亭子,看到远处的山坡上,也都是白茫茫的一片。

有些小朋友在山坡上滑雪,他们尖叫着、欢笑着,从山坡上滑下来,然后又费力地爬上去,继续滑。

我看着他们玩得那么开心,心里也痒痒的,于是我也跑过去,加入了他们的队伍。

滑雪可真不是一件容易的事啊!我第一次滑的时候,刚坐在滑雪板上,还没准备好,就一下子滑了出去,结果摔了个四脚朝天,弄得满身都是雪。

《瑞雪图》说课稿一、我对教材的理解《瑞雪图》是北师大版语文第7册主题单元的一篇讲读课文。

这是一篇借景抒情的传统散文,作者用生动、优美的语言为我们描述了胶东半岛的第一场雪的美景。

作文通过对这一场瑞雪的描述,要表达对这一场预兆来年丰收的大雪的喜悦之情。

作者按雪前、雪中和雪后的顺序写了第一场写了雪的美,写得很有层次,首先整体写“推开门一看,嗬!好大的雪啊!那山川、河流、树木、房屋,都茏罩上一层白茫茫的厚雪。

极目远眺,万里江山变成一个粉妆玉砌的世界。

”接着,具体写柳树、松树具有特色的雪后景致。

先写静态美:“落光了叶子的树木上,挂满了蓬松松沉甸甸的雪球儿。

”再写动态美:“一阵风吹来,树木轻轻地摇晃着,那美丽的银条儿和雪球儿簌簌落落地抖落下来。

玉屑似的雪末儿随风飘扬,在清晨的阳光下,幻映出一道道五光十色的彩虹。

”在写雪景美的基础上,写人的活动:“一群群孩子,在雪地里堆雪人,掷雪球。

那欢乐的喊声、嘻闹声把树枝上的雪都震落下来了。

”通过孩子们的欢乐,表达了人们无比喜悦的心情抒发了作者喜雪、赞雪的思想感情。

二、教学目标的设定1.知识目标:研读课文,感受下雪后景象的美,丰富学生对下雪的认识。

2.德育目标:激发学生对雪的向往,对大自然的热爱之情。

3.发展目标:培养和发展想象力与探究能力。

三、教学准备1.由于这些孩子生活在南方,大部分都没见过雪,搜集关于雪景的多媒体课件,有利孩子对雪白认识。

2.收集有关雪的诗歌、图片。

3.圈划描写雪的重点句子。

四、教学流程复习导入→问题引入→精讲细读→总结升华→朗读回顾→提高能力第一步:复习导入新课作者是怀着怎样的心情写下这篇课文的?为什么?又是怎样描写这场雪的呢?第二步:问题引入,抓住要点要让学生准确地把握文章里的思想感情,必须先抓住文章的重点。

所以,接下来一下我是这样设计的:上节课大家已初读课文,了解了课文大意,那么谁能用简单的一句话概括一下课文内容?作者是按照什么顺序写的,按时间来分,文章可以分为几段?在雪前、雪中、雪后和联想这几部分中,你最感兴趣的是哪些内容?根据学生的认识特点:他们一定会指出是文中描写的雪中和雪后这两部分,而这两部分之所以美,就是因为作者在文中深入了自己的情感,是文章的重点,所以这样一来,我用学生对文章的感性认识抓住了文章要点!第三步:精讲细读,体会情感这一环节,是教学重点,我准备用感情朗读法,引导学生体会文中情感。

《瑞雪图》课文原文阅读[北师大版第七册课文]12雪瑞雪图*11月17日,气象台发布了强大的冷空气即将南下的消息,第二天下午,从辽远的西伯利亚地带袭来的寒流,就侵入了胶东半岛。

连日来,暖和得如同三月阳春的天气,骤然变得冷起来了。

一清早,天空布满了铅色的阴云。

中午,凛冽的寒风刮起来了。

寒风呼呼地刮了整整一个下午。

黄昏时分,风停了,那鹅毛般的大雪,纷纷扬扬地从半空中降落下来了。

这是入冬以来胶东半岛上的第一场雪。

这雪下得很大,也很稳。

开始的时候,还伴着一阵小雨。

不久,雨住了,风停了,就只有那大片大片的雪花,从彤云密布的天空中,簌簌落落地飘将下来。

一会儿,地面上就发白了。

夜里,冬天的山村,万簌俱寂,只听到那大雪不断降落的沙沙声和树木的枯枝被积雪压断了的咯吱声。

大雪整整下了一夜。

第二天早晨,天放晴了,太阳出来了。

推开门一看,嗬!好大的雪啊!那山川、河流、树木、房屋,都笼罩上一层白茫茫的厚雪。

极目远眺,万里江山变成了一个粉妆玉砌的世界。

看近处,那些落光了叶子的树木上,挂满了毛茸茸、亮晶晶的银条儿,那些冬夏常青的松树和柏树上,挂满了蓬松松、沉甸甸的雪球儿。

一阵风吹来,树木轻轻地摇晃着,那美丽的银条儿和雪球儿簌簌落落地抖落下来。

玉屑似的雪末儿随风飘扬,在清晨的阳光下,幻映出一道道五光十色的彩虹。

大街上,积雪足有一尺深。

人在雪地上走着,脚下就发出咯吱咯吱的响声。

一群群孩子,在雪地里堆雪人,掷雪球。

那欢乐的叫喊声、嘻闹声,把树枝上的雪都震落下来了。

啊!好一幅北国寒冬瑞雪丰年的图画!____________________________*本文选入教材时有改动。

1/ 1。

《瑞雪图》教学反思《瑞雪图》教学反思1《瑞雪图》是北师大版小学语文上册第一篇主体课文,课文用生动、优美的语言为我们勾画了一幅瑞雪图:描述了胶东半岛的第一场雪,雪前、雪中和雪后的美景。

以及联想到课文产生的特殊年代——1962年,当时我国连续几年遭受自然灾害,粮食歉收,人们都期盼丰收年的到来。

因而,一场及时的大雪也给胶东半岛上的人们带来了吉祥、幸福和喜悦。

充分体现了作者对这场预兆丰年的大雪的喜悦之情。

课文的教学重难点是:通过语言文字了解雪后景色的美丽及作者的联想,体会作者的`喜悦心情。

对于四年级的学生来讲,能初步把握文章的主要内容,体会文章表达的思想感情是《语文课程标准》对本学段的要求。

一、创设情境,入情入境。

11月9日,我们这里下了入冬以来的第一场雪,所有场景竟与《瑞雪图》一文所描绘的美丽雪景大致一样,我灵机一动,不如提前学习这一单元,于是下雪的第二天正是大雪纷扬时我们学习了本文。

同学们边欣赏雪景边与课文对照,自然的融入雪前、雪中、雪后美景图、嬉雪图,使抽象的语言形象化,形象的语言活现眼前,使学生有身临其境之感,缩短了学生与课文的时空距离,激发起他们的学习兴趣。

二、景文结合,品词嚼句。

这篇文章是优美的抒情散文,感情溢于言表,在流畅、动人的景物描写中寄予情思。

但这种情思,文中并没有直露地抒发,而是全部寄寓在字里行间。

那么,要把握这种感情,只有读,通过学生感情朗读,让他们在自己的朗读中体会,同时还能起到训练朗读能力的作用。

我主要采用了文本与实景结合、品读文本的方法,让学生在欣赏雪景中品味字里行间蕴含的深情。

三、点拨精讲,析疑解难让学生反复朗读,边读边感悟,捕捉关键词语品读出雪后景象的特点,让学生说出所感,欣赏窗外雪景,欣赏银条儿、雪球儿。

在感悟雪大景美的基础上,自然地引出人欢与及作者联想到“瑞雪兆丰年”的喜悦。

设计精当的问题进行点拨,让学生从中仔细思考揣摩,深入体会作者观察的细致入微和遣词用句的绝妙。

课文解读

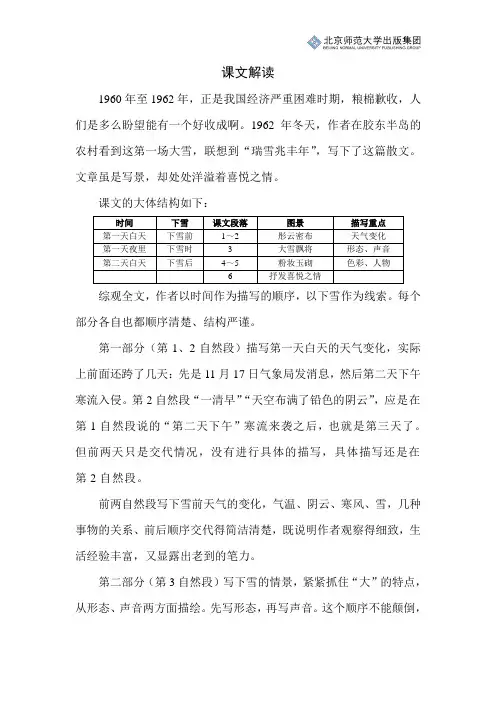

1960年至1962年,正是我国经济严重困难时期,粮棉歉收,人们是多么盼望能有一个好收成啊。

1962年冬天,作者在胶东半岛的农村看到这第一场大雪,联想到“瑞雪兆丰年”,写下了这篇散文。

文章虽是写景,却处处洋溢着喜悦之情。

课文的大体结构如下:

时间下雪课文段落图景描写重点第一天白天下雪前1~2 彤云密布天气变化

第一天夜里下雪时 3 大雪飘将形态、声音

第二天白天下雪后4~5 粉妆玉砌色彩、人物

6 抒发喜悦之情

综观全文,作者以时间作为描写的顺序,以下雪作为线索。

每个部分各自也都顺序清楚、结构严谨。

第一部分(第1、2自然段)描写第一天白天的天气变化,实际上前面还跨了几天:先是11月17日气象局发消息,然后第二天下午寒流入侵。

第2自然段“一清早”“天空布满了铅色的阴云”,应是在第1自然段说的“第二天下午”寒流来袭之后,也就是第三天了。

但前两天只是交代情况,没有进行具体的描写,具体描写还是在第2自然段。

前两自然段写下雪前天气的变化,气温、阴云、寒风、雪,几种事物的关系、前后顺序交代得简洁清楚,既说明作者观察得细致,生活经验丰富,又显露出老到的笔力。

第二部分(第3自然段)写下雪的情景,紧紧抓住“大”的特点,从形态、声音两方面描绘。

先写形态,再写声音。

这个顺序不能颠倒,。

瑞雪图语文教案范文第一章:导入1.1 课程背景《瑞雪图》是一篇描绘雪景的优秀文章,通过对瑞雪的描绘,表达了作者对大自然的热爱和对生活的美好向往。

本章将通过学习《瑞雪图》,让学生感受作者的情感,提高对自然美的欣赏能力。

1.2 教学目标1.2.1 知识与技能:学生能够理解并掌握课文中的生字词。

学生能够正确、流利、有感情地朗读课文。

1.2.2 过程与方法:学生通过朗读、讨论等方式,理解课文内容,体会作者情感。

学生能够运用课文中的词语和句式进行表达。

1.2.3 情感态度与价值观:学生感受大自然的美好,培养对自然的热爱。

学生学会欣赏和描绘生活中的美好事物。

第二章:课文学习2.1 课文朗读学生跟随老师一起朗读课文,感受课文的韵律和情感。

学生个别朗读,老师进行评价。

2.2 生字词学习学生学习课文中的生字词,理解词语的意思。

学生通过造句,运用生字词。

2.3 课文解析学生分析课文结构,理解课文内容。

学生讨论课文中的修辞手法,如比喻、拟人等。

第三章:课堂讨论3.1 课文主题讨论学生讨论课文的中心思想,理解作者对瑞雪的感受。

学生分享自己的感受,讨论如何欣赏自然美。

3.2 瑞雪描绘讨论学生讨论如何描绘瑞雪,选用合适的词语和句式。

学生进行小组讨论,合作完成一篇描绘瑞雪的小短文。

第四章:作业布置4.1 作业内容学生回家后,背诵课文,加强语音和语调的掌握。

学生写一篇关于瑞雪的作文,运用课文中的词语和句式。

4.2 作业要求作业要按时完成,保证质量。

家长签字确认,加强家校合作。

学生分享自己的学习收获,提高自信。

5.2 教学反思学生提出建议,促进教学相长。

第六章:实践活动6.1 活动设计学生分组进行瑞雪主题的绘画活动,将他们对瑞雪的理解和想象通过画笔表现出来。

学生可以选择不同的角度和场景,如雪中的树木、房屋、人物等。

6.2 活动步骤学生进行草图设计,确定画面构图。

学生上色,注意色彩的搭配和雪景的特殊色调。

学生对作品进行点评,选出最有创意和表现力的作品。

瑞雪图教案简介瑞雪图是中国古代名画之一,绘于北宋时期,作者为辛棄疾。

该画通过绘制雪景,表达作者对于祖国国破家亡的愤怒和对于人民疾苦的同情。

瑞雪图不仅是一件艺术品,也是一份历史见证。

在教育教学中,教师可以通过瑞雪图向学生介绍中国古代艺术和历史文化,提高学生的审美和文化素养。

教学目标•了解瑞雪图的历史背景和作者辛棄疾•学习瑞雪图的构图、色彩和主题•掌握瑞雪图的基本绘画技巧•能够通过绘画表达自己的思想和情感教学内容1. 瑞雪图的背景瑞雪图绘于北宋末年,同时期中国遭受外敌入侵和战争的破坏。

作者辛棄疾,身为忠臣,对于祖国和人民的疾苦感同身受,因此创作了这幅画作为自己的表达。

2. 瑞雪图的构图和色彩瑞雪图的构图严谨而富有节奏感,画面由左向右分为三个部分:远处的群山、中间的清江和近处的草木,三个部分构成画面的层次感。

同时,瑞雪图的色彩用墨与淡色调构成,表现出冷峻而清绝的雪景气氛。

3. 瑞雪图的主题瑞雪图的主题是表达辛棄疾对于国破家亡和人民苦难的同情和哀悼。

在画面中,雪花淋漓,山谷被白雪覆盖,显示出一片寂静而肃穆的景象。

4. 瑞雪图的绘画技巧教师可以向学生介绍瑞雪图的绘画技巧,例如:墨法、水墨、走笔、点染等,帮助学生掌握基本的绘画技巧,并在实践中不断提升。

5. 绘制瑞雪图教师可以使用黑白瑞雪图作为范本,引导学生绘画自己的瑞雪图,并在创作过程中体验画家辛棄疾的思想和情感。

教学方法•演讲教学法:由教师在课堂上详细介绍瑞雪图的历史背景、作者、构图、色彩和主题等相关内容。

•示范教学法:教师可以先使用黑白瑞雪图作为示范,向学生展示瑞雪图的构图、色彩和主题,并介绍绘画技巧,让学生了解如何画瑞雪图。

•实践教学法:教师可以引导学生在课堂上自己绘画瑞雪图,并在实践中掌握绘画技巧和表达思想和情感的能力。

教学评估•学生表现评估:教师可以根据学生在课堂上的绘画表现、理解程度和发言情况等因素综合评估学生的表现。

•作品评估:教师可以对学生绘制的瑞雪图进行评估,包括构图、色彩、技巧和表达能力等方面。

四年级上册语文《瑞雪图》原文及教案教案是提高学习者获得知识、技能的效率和兴趣的技术过程。

教案是教育技术的组成部分,它的功能在于运用系统方法设计教学过程,使之成为一种具有操作性的程序。

下面给大家带来关于四年级上册语文《瑞雪图》原文及教案,希望会对大家的工作与学习有所帮助。

《瑞雪图》原文11月17日,气象台发布了强大的冷空气即将南下的消息,第二下下下辽远的西伯利亚地带袭来的寒流,就侵入了胶东半岛。

连日来,暖和得如同三月阳春的天气,骤然变得冷起来了。

一清早,天空布满了铅色的阴云。

中午,凛冽的寒风刮起来了。

寒风呼呼地刮了整整一个下午。

黄昏时分,风停了,那鹅毛般的大雪,纷纷扬扬地从半空中降落下来了。

这是入冬以来胶东半岛上的第一场雪。

这雪下得很大,也很稳。

开始的时候,还伴着一阵小雨。

不久,雨住了,风停了,就只有那大片大片的雪花,从彤云密布的天空中,簌簌落落地飘将下来。

一会儿,地面上就发白了。

夜里,冬天的山村,万簌俱寂,只听到那大雪不断降落的沙沙声和树木的枯枝被积雪压断了的咯吱声。

大雪整整下了一夜。

第二天早晨,天放晴了,太阳出来了。

推开门一看,嗬!好大的雪啊!那山川、河流、树木、房屋,都笼罩上一层白茫茫的厚雪。

极目远眺,万里江山变成卫个粉妆玉砌的世界。

看近处,那些落光了叶子的树木上,挂满了毛茸茸亮晶晶的银条儿,那些冬夏常青的松树和柏树上,挂满了蓬松松沉甸甸的雪球儿。

一阵风吹来,树木轻轻地摇晃着,那美丽的银条儿和雪球儿簌簌落落地抖落下来。

下屑似的雪末儿随风飘扬,在清晨的阳光下,幻映出一道道五光十色的彩虹。

大街上,积雪足有一尺深。

人在雪地上走着,脚下就发出咯吱咯吱的响声。

一群群孩子,在雪地里堆雪人,掷雪球。

那欢乐的叫喊声、嘻闹声,把树枝上的雪都震落下来了。

啊!好一幅北国寒冬瑞雪丰年的图画!《瑞雪图》教案一、学生分析对于四年级的学生来讲,能初步把握文章的主要内容,体会文章表达的思想感情是《课程标准》对本学段的要求。

《瑞雪图》教学设计6篇《瑞雪图》教学设计1一、学情分析本班人数较多,自主学习力量强的同学比较多,组织力量也较强,合作学习效果好,但两极分化现象也明显。

生活在南方,对大雪虽缺乏直观感受,但满怀向往。

二、教学目的1、理解课文内容,感受雪后的秀丽景色。

2、学习是怎样在描写景物中表达自己的真情实感的。

3、有感情地朗读。

三、教学重点、难点有感情地朗读课文,体会雪大、景美、人欢,感受的喜悦之情。

四、教学设想1、变教学观念,真正做到“以同学为主体”。

教给同学读书方法,培育读书力量,表达以读为本、以学为导、导学结合、提高素养的教学特点。

2、表达两个为主:以课堂为主;课堂上以同学的学为主。

老师要致力于导,同学要致力于学,学会读书思索,把握学习方法,提高素养。

3、四种力量:自学力量、思维力量――训练同学思维的流畅性、变通性、独特性、制造性;表达力量――表达有内容、有中心、有挨次、有重点;合作力量――小组合作,相互补充,共同增长学问,提高素养。

五、教学过程(一)谈话导入新课(二)出示课件,观赏雪景说一说,观赏了雪景,大家有什么感受?(三)学习课文,熟悉这场雪的特点A、雪大。

1、出示课件:小组合作学习,从课文中找出描写雪大的句子,画上横线,然后组内沟通。

2、找得快的同学,尝试读一读,看能不能把雪下得大的气概读出来。

3、汇报沟通。

〔以中等生、学困生为主〕4、指导朗读。

〔1〕这么大的雪,是运用了哪些观看方法感受到的?〔优等生〕板书:听、看〔2〕雪花飘落,悄无声息,怎么能听到呢?谁能通过朗读把山村夜静的特点表现出来。

〔优等生。

评价后介绍方法,全班齐读〕〔3〕指名朗读描写雪大的句子。

〔中等生,同学评价〕〔4〕为了把雪大的特点表现出来,我们在朗读时应当突出哪些词语。

〔学困生、中等生〕〔5〕分男女生朗读。

B、景美。

1、出示课件:〔1〕自主学习,找一找、画一画,你从哪些语句中品尝出雪景的秀丽?〔2〕为什么能从这些语句中感受到雪景的秀丽?2、自学。

《瑞雪图》说课一、背景介绍《瑞雪图》是北宋画家梁楷所绘,现藏于中国国家博物馆。

这幅画于南宋绍熙三年(公元1192年)时曾被御题为“龙山瑞雪图”,后称为《瑞雪山禽图》或《瑞雪图》。

它是一幅宫廷绘画,主要描绘了山林、瑞雪和禽鸟等景象。

这幅画的艺术价值非常高,是中国画史上的经典之作。

二、画面分析1. 色彩渲染此幅画的色彩有着浓烈的幽冷之感。

梁楷通过运用青、黑两色,勾勒出明暗对比分明的山石形态。

在山石的基调之上,漫漫的瑞雪落下,将整个画面渲染得更加温馨,让人们不由自主地感到一丝温暖。

2. 禽鸟描绘这幅《瑞雪图》的画中,还蕴含了丰富的生态意味。

梁楷通过简单而神韵的线条勾勒出水鸟和山鸟。

鸟儿在这幅画中,不但让画面变得更加生动,同时也赋予了画面以一些小清新。

3. 瑞雪氛围梁楷以他独有的笔墨手法描绘出了瑞雪飞舞的景象。

瑞雪不仅是一种自然的现象,也是节日和喜庆的象征。

画面中,瑞雪打在树木和山石上,形成一片洁白的雪景。

瑞雪既可以让人心生向往,又让人感觉到一份安逸和舒心。

三、作品评价《瑞雪图》作为中国画史上的经典之作,其在绘画艺术上,可以称得上是非常成功的。

首先,梁楷运用了青、黑两色,渲染出了极具魅力的山鸟、水鸟。

其次,他在画面中,巧妙地揭示了瑞雪的含义,通过瑞雪的象征意义,为画面增色不少。

最后,他将自己的艺术观融进到了作品当中,既表现了自我风格又不失深度。

因此,《瑞雪图》不仅在艺术上有着非常高的价值,其对于历史和文化都有着不可替代的意义。

四、作品意义《瑞雪图》不仅是一幅画作,同时也是一个文化符号。

它很好地表现了中国古代人们对于瑞雪和动植物的热爱与追求。

除此之外,这幅画还呈现出了人与自然的和谐共处。

将这种和谐带入作品当中,不仅能让人们体会到古代文人墨客对于山水生活的细腻情感,同时也激发出当代人们对于自然和谐社会的向往。

五、总结《瑞雪图》是中国画史上的经典之作,在艺术层面上极具价值,同时也富含着文化和历史的意义。

它为我们提供了一个切入点,可以让我们深入了解到当时的自然生态和人文关怀,从而培育我们的审美情趣和人文素养。

《瑞雪图》教学设计

教学目标:

1、正确、流利、有感情地朗读课文,感受瑞雪的大而美丽,体会作者喜悦的心情。

2、标画重点词句、品味重点词语,联系上下文理解“纷纷扬扬,万籁俱寂、极目远眺、粉妆玉砌、幻映”等词语的意思。

3、在老师的引导下,学习以动衬静的写法,体会作者观察、写景的顺序。

4、联系时代背景,理解“瑞雪”的含义。

教学重点:

在老师的引导下,学习以动衬静的写法,体会作者观察、写景的顺序。

教学难点:

联系时代背景,理解“瑞雪”的含义,并拓展看图说话和写话训练。

教学时间:两课时

教学过程:

第二课时

教学过程:

一、课前基本功训练

二、复习回顾,导入新课。

师:孩子们,今天让我们继续来学习《瑞雪图》生齐读课题。

师:通过上节课的学习,我们了解到作者是按照是按怎样的顺序来描写这幅雪景的?(指名回答:“下雪前-下雪时-下雪后”,师板书)师:根据下雪前的天气变化,我们为下雪前的图景加上了一个什么小标题?(生答:天气骤冷)

三、细读课文第二部分。

感受“下雪时”的景象。

师:是呀,天气突然变冷预示着一场大雪即将降临。

这场雪下得怎么样呢?请孩子们打开语文书,默读第三自然段,找到句子,并用浪线勾画出来。

交流反馈。

指名朗读。

联系上下文,找一找,你从哪些词语或句子能感受到雪下得很大?

交流汇报。

师:是的,这场雪不仅下得大,而且下得稳。

教师引读:开始的时候——不久——一会儿——夜里——这跟我们平常观察到的下雪情形是多么地相似呀!

师:无论是作者白天看到的还是夜里听到的,都让我们感受到了雪下得既大又稳!你想用一个什么词或短语来概括第一天夜里下雪时的情景呢?指名。

(板书“大雪纷飞”或“山村静夜雪弥天”)

三、细读课文第三部分,感受“下雪后”的景象。

师:大雪“整整”下了一夜。

下得时间---(生:好长啊!)第二天早晨,天放晴了,太阳出来了。

推开门一看——(播放课件,感受雪后美景)

师:作者也看到了这些景象,看到这么美的景象,作者情不自禁地发出了感叹——“嗬!好大的雪啊!”来看看这两个句子你有什么发现?两个感叹词,两个感叹号,表达了作者此时此刻什么样的心情?(高兴、激动、喜悦、兴奋、惊喜……)指导学生朗读。

师:请孩子们小声自由地读课文第四自然段描写雪景的句子,把自己感受最深的句子勾画出来多读几遍。

(停顿一会儿)再说并在句子旁边写写自己的体会。

可以是一个词甚至是一句话。

交流汇报。

着重感受ABB式词语和儿化词的精妙。

指导朗读。

指导学生用“景美”概括第四自然段。

这么美的景色,作者采用了什么样的方法来进行描写的呢?让学生明白由远及近、由整体到部分,静态和动态相结合的写作方法。

3、学习第五自然段。

师:这雪景真是美不胜收啊。

那么下雪后的人们在干嘛呢?用“有的……有的……还有的……”说话。

最后一句体会作者的喜悦之情。

概括出“人欢”。

人们为什么这么开心?

理解“这是入冬以来胶东半岛上的第一场雪。

”想一想:一场雪和第一场雪有什么不同?师:是的。

第一场雪强调了“第一”。

在四十多年前的胶东半岛,这的的确确是入冬以来的第一场雪,出示背景资料:(指名朗读)

《瑞雪图》,是峻青1962年在胶东半岛农村写的一篇散文。

当时,我国连续几年遭受自然灾害,粮棉歉收,人们都企盼丰收年的到来。

文章通过写胶东半岛入冬以来下的第一场雪及关于雪的联想,表达了作者对这场预兆丰年的大雪的喜悦之情。

1962年,由于苏联是第一个成为共和国的一个国家,我们也要成为共和国时,苏联来帮忙,给我们指导发展之路,并且借给了我们很多的钱。

但是1961年,苏联推出了为我们倘开的致富之门骤然关了起来,并且要求中国尽快退还苏联借走的钱。

于是毛泽东就说:“就算勒紧裤腰带,吃草根,也要把苏联借来的钱还回来!”于是就闹了这三年的自然灾害,数人因为饥饿导致死亡。

在1962年的冬天,下了一场雪,使作者联想到了“瑞雪兆丰年”这个谚语,心情无比喜悦,他抑制不住内心的喜悦,触景生情,写下了这篇散文《瑞雪图》。

3、三读最后一段,关注标点和语气词。

一读:是啊,雪景美,但更重要的是,雪是农民的希望,国家的希望啊!作者怎能不打心眼里喜爱、赞美这第一场雪呢!读最后一段。

二读:“冬天麦盖三称层被,来年枕着馒头睡。

”一层厚厚而疏松的积雪,像给小麦盖了一床御寒的棉被。

雪中所寒的氮素,易被农作物吸收利用。

雪水温度低,能冻死地表层越冬的害虫,也给农业生产带来好处。

想到这里,目睹此情此景,作者忍不住发出了——读最后一段。

三读:瑞雪兆丰年。

这场雪,在人们最需要的时候它就来了,作者也关心着人民,关注着国家,所以借景抒情(板书)用他的笔写出了发自肺腑的赞美之情!(板书赞美)——读最后一段。

板书设计:

下雪前彤云密布

(借景抒情)

瑞雪图下雪时大雪纷飞喜悦、赞美

(及时的大雪)

下雪后景美人欢

分享:。