【人教版】高中语文选修“中国文化经典研读”《诗与禅(节选)》优质课评比 教学设计

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

《诗与禅(节选)》教学设计(内蒙古市级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《诗与禅(节选)》中的诗句;(2)能够分析并欣赏诗句中的修辞手法和意象;(3)能够理解诗中表达的禅意和人生哲理。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗句的含义;(2)通过分析诗句中的关键词语,体会诗人的情感;(3)通过对比分析,了解诗与禅的关系。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古典诗词的热爱和欣赏能力;(2)培养学生的人生智慧,提升对生活的感悟能力。

二、教学重点1. 诗句的意义和内涵;2. 诗句中的修辞手法和意象;3. 诗与禅的关系。

三、教学难点1. 诗句中的禅意和人生哲理;2. 诗句的深入理解和赏析。

四、教学过程1. 导入新课(1)激发学生对诗词的兴趣,引导学生进入学习状态;(2)简介诗人背景及诗作特点。

2. 自主学习(1)让学生自主阅读诗句,理解诗句的大意;(2)让学生结合注释,理解诗句中的生僻词语。

3. 合作探讨(1)分组讨论诗句的意义和内涵;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 分析赏析(1)分析诗句中的修辞手法和意象;(2)欣赏诗句的美感,体会诗人的情感。

5. 理解禅意(1)让学生了解禅的基本概念;(2)引导学生理解诗句中的禅意和人生哲理。

6. 课堂小结(1)总结本节课的学习内容;(2)强调诗句的意义和内涵。

五、课后作业1. 背诵《诗与禅(节选)》;2. 写一篇关于诗句意义和内涵的短文;3. 选择一首自己喜欢的诗句,进行分析赏析。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生主动思考;2. 运用案例分析法,让学生通过具体诗句体会修辞手法和意象;3. 采用对比分析法,帮助学生理解诗与禅的关系;4. 运用情感教学法,激发学生的情感共鸣。

七、教学资源1. 教材《诗与禅(节选)》;2. 参考资料关于诗人和诗句的背景资料;3. 网络资源关于禅的相关资料;4. 教学多媒体课件。

《一花一叶一世界——探析咏物诗中的情与志》教学设计咏物诗就是托物言志或借物抒情的诗歌,通过事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。

在诗中作者或流露出作者的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

咏物诗是我国民族传统诗歌中的一枝奇葩。

古人很喜欢咏物,据统计,仅《全唐诗》已存咏物诗6021首,其中初唐504首,盛唐746首,中唐1455首,晚唐3556首。

一、教学目标:根据《学科教学指导意见》和新课程“三位一体”的目标要求,并结合高三学生的认知规律及其心理特征,我制定了以下的教学目标:(1)知识与技能: 熟记咏物诗的定义和类别了解咏物类诗歌的特点和写作技巧掌握鉴赏咏物诗的思路(2)过程与方法:通过品读文本和小组合作与探讨,培养学生概括分析诗人观点态度的能力和鉴赏评价诗文思想内容的能力。

(3)情感态度价值观:体会古人含蓄委婉的情感表达方式;体会古人物我两观,移情于物,一枝一叶总关情的生活态度。

教学重点:掌握鉴赏咏物诗的思路,能以文本为依据,分析咏物诗中作者的情感和志向。

教学难点:分享积累咏物诗中常见的物象,并分析其中蕴含的作者情感。

教学关键点:帮助学生理清咏物诗的创作思路,使学生掌握分析咏物诗的方法。

<第一环节>:情境创设——播放《葬花吟》视频,回顾黛玉葬花的情境。

导入:自古文人多伤春悲秋、感怀伤事,其中的典型人物——林黛玉,《红楼梦》中有一情节是黛玉葬花,林黛玉因看到“花谢花飞花满天”的景象,引发了她“红消香断有谁怜”的感伤。

林黛玉由观物到观己,进而引发了诗情。

“诗言志”——《尚书·尧典》一粒沙里藏着一个世界,一滴水里拥有一片海洋。

一花一世界,一诗一情怀。

让我们一起进入物我两观的世界,一起探寻咏物诗中诗人的情与志。

<第二环节>——下定义,析类别下定义:咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。

《诗与禅(节选)》教学设计(内蒙古市级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并把握《诗与禅(节选)》的文意;(2)能够分析并欣赏文中诗与禅的结合之处;(3)能够运用文中诗与禅的理解,进行创作练习。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗与禅的关系;(2)通过分析、综合、评价等思维活动,提升语文素养;(3)通过创作练习,提高写作能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对诗歌的热爱,增强文化底蕴;(2)引导学生领悟禅宗文化,提升思想境界;(3)培养学生静心思考、内心自省的品质。

二、教学重点1. 理解《诗与禅(节选)》的文意;2. 分析并欣赏文中诗与禅的结合之处;3. 运用文中诗与禅的理解,进行创作练习。

三、教学难点1. 深入理解诗与禅的关系;2. 欣赏并分析文中的诗与禅的结合之处;3. 创作练习,将理解运用到实际写作中。

四、教学方法1. 自主学习:学生通过自主阅读,理解课文内容,感知诗与禅的特点;2. 合作探讨:学生分组讨论,分析课文中的诗与禅的结合之处,提升理解能力;3. 创作练习:学生运用所学,进行写作实践,提高写作能力。

五、教学过程1. 导入新课:简要介绍诗与禅的关系,引发学生兴趣;2. 自主学习:学生自主阅读课文,理解文意,感知诗与禅的特点;3. 合作探讨:学生分组讨论,分析课文中的诗与禅的结合之处,分享心得;4. 讲解分析:教师针对学生的讨论,进行讲解分析,深入理解诗与禅的关系;5. 创作练习:学生根据所学,进行写作实践,尝试将诗与禅的理解运用到实际写作中;6. 作品展示:学生展示自己的作品,评价欣赏;7. 总结反思:教师引导学生总结本节课的收获,进行自我反思。

六、教学评价1. 知识与技能:通过课堂提问和作业检查,评估学生对《诗与禅(节选)》文意的理解和诗与禅结合的分析能力。

2. 过程与方法:通过观察学生在合作探讨中的表现和创作练习的完成情况,评价学生的分析和创作能力。

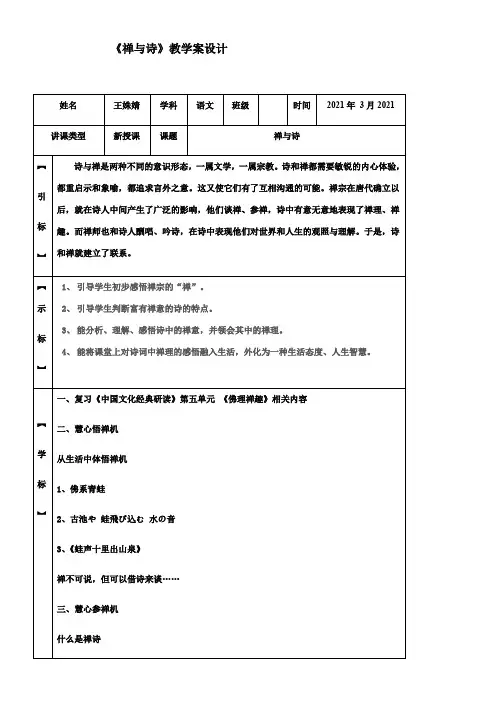

佛理禅趣——禅诗意境之美教材名称:普通高中课程标准实验教科书﹒语文(选修)中国文化经典研读版本:人民教育出版社章节:第五单元本课名称:诗与禅(节选)关于课件:含有课件教学目标:1.了解中国古典诗词中所渗透的佛理禅趣。

2.鉴赏中国古典诗词中禅诗的意境之美。

教学时间:1学时教学方法:讲授法,讨论法教学手段:互动式,多媒体网络技术教学步骤:一、导入(5分钟):说到“佛理”我们的感受是深奥与神秘的,但是“禅趣”中的智慧却常常给我们的行为以启示意义。

我们通过前两节课对《坛经》《百喻经》的学习,大家对佛法有了浅显的了解,纷纷在空间中表达了自己的看法,下面我们来看看同学们的发言。

我们讨论的主题是:1.佛教是迷信吗? 2.佛教思想是消极的吗?(课件呈现)(教师总结)从以上的讨论中我们可以发现,大部分人认为:1.佛教是一种信仰,教人向善。

2.佛教要人自律,懂得有所敬畏,从而做一个有底线的人。

3.佛教可以给人以心灵的寄托,让人有一颗禅心(清静安宁之心)从容生活。

当“禅”走入中国古典诗词,又会对中国诗歌这一古老的文学形式产生怎样的影响呢?这节课我们就来一起体悟一下禅诗中的意境之美。

二、禅诗之境:袁行霈先生《诗与禅》一文已经让同学们做了预习,下面提出两个问题(回顾课本):1.诗与禅的相同点:内心体验,言外之意2.在这一相同点下,二者的关系:形与神的关系本节课我们就以其中的“以禅入诗”为例,感受诗中所承载的禅意之美。

说到禅诗,一定要提到“诗佛”王维这位盛唐山水诗人,其诗将禅境与诗境做到了不着痕迹的融合,笔下常是清静淡远的山水田园,呈现出空寂幽静的禅宗意境。

为了更好的理解禅诗,先回顾一下关于“禅宗”的基本知识(知识回顾):1.禅的世界是一个纯净忘我的世界。

2.禅的思维方式是超越了形象思维、逻辑思维的直觉思维(顿悟思维),它不是神秘的,每个人多能将其发掘出来。

(一)以《山居秋暝》为例,体会其禅境。

山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

高中语文人教版选修《中国文化经典研读》教材分析(2)四、全书体例1.题解对本课所涉及的专题名目、代表论著及其作者、课文的基本情况等作简单的提示,起到提纲挈领的作用。

2.经典原文从有关论著中节选约一千字左右的章节,附以较详细的注释,供学生细读,藉以了解本专题最具代表性的思想论著。

3.相关读物节选与单元主题相关的其他经典,字数在千字左右,加以简明的注释,供学生在课下扩展阅读。

这些文章,或者与“经典原文”形成对照,引导学生发现某一思想的发展流变;或者是对“经典原文”的有益补充,可以丰富和深化学生对本专题的认知。

4.阅读指南围绕单元专题和经典文章而设计,形式为问答式。

或者介绍本专题的概貌,或者介绍所选文化经典的背景知识,辅助学生阅读,并引导学生领略文化经典中蕴含的思想魅力。

5.思考·讨论·练习练习的设计主要关照两个方面。

一方面,对课文所涉及的重大文化理论问题展开讨论,思考题的设计尽可能与必修课所学内容相关联,如在第六单元“思考·讨论·练习”第三题:古代有不少著名的文学家都曾因进谏而受到贬谪等处分,如屈原、欧阳修、苏轼、韩愈等人都是如此,请将以前所学过的他们的作品找出来,再温习一遍,也许对古代的君主政治和这些文人的心路历程会有更深的体会。

另一方面,围绕文言文的学习,设计一些文言词汇积累性的练习题,目的是为了与必修课相衔接,进一步培养学生的文言阅读能力,同时,避免选修课与高考完全脱节而使师生缺乏教学积极性。

6.大视野节选一到两篇与单元主题相关的现当代文化论著,或者阐释经典的现代意义,或者与经典的文化精神相对比,目的在于增强本教材的时代感,启发同学思考古代经典与当代精神文化的联系。

7.知识链接以名词解释的形式,对一些重要的文化背景及相关资料作扼要的补充说明,有时增加一些古人的轶闻逸事,目的是引发学生的兴趣,并起到活跃版面的作用。

五、各单元编选说明及教学建议对本课程的教学,先提几条整体的教学建议:1.以经典阅读为中心,不可脱离文本做天马行空式的讨论与探究。

《诗与禅(节选)》教学设计(内蒙古市级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵课文《诗与禅(节选)》。

(2)理解课文中的生僻词语和古文知识点,如“禅”、“偈”等。

(3)掌握课文中的诗歌形式和修辞手法,如对仗、排比、设问等。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会欣赏古典诗歌,提高审美情趣。

(3)学会从不同角度解读诗歌,培养创新思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对禅宗文化的热爱和敬仰。

(2)体会诗歌中的禅意,提升自身心境。

(3)树立正确的审美观,培养热爱祖国传统文化的情感。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵课文《诗与禅(节选)》。

(2)理解课文中的生僻词语和古文知识点。

(3)掌握课文中的诗歌形式和修辞手法。

2. 教学难点:(1)理解课文中的禅宗文化内涵。

(2)从不同角度解读诗歌,体会禅意。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简要介绍课文作者苏东坡及其文学地位。

(2)介绍禅宗文化背景,激发学生兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读课文,感受诗歌的韵律美。

(2)学生自学生僻词语和古文知识点,如“禅”、“偈”等。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析课文中的诗歌形式和修辞手法。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 课堂讲解:(1)讲解生僻词语和古文知识点。

(2)解析课文中的诗歌形式和修辞手法。

(3)阐述课文中的禅宗文化内涵。

5. 实践环节:(1)让学生尝试从不同角度解读诗歌,体会禅意。

(2)选取优秀解读作品进行分享和点评。

四、课后作业:1. 熟读并背诵课文《诗与禅(节选)》。

2. 运用课文中的诗歌形式和修辞手法,创作一首小诗。

五、教学评价:1. 学生朗读和背诵课文的熟练程度。

2. 学生对课文生僻词语和古文知识点的掌握情况。

3. 学生对课文中的诗歌形式和修辞手法的理解与应用能力。

4. 学生从不同角度解读诗歌,体会禅意的能力。

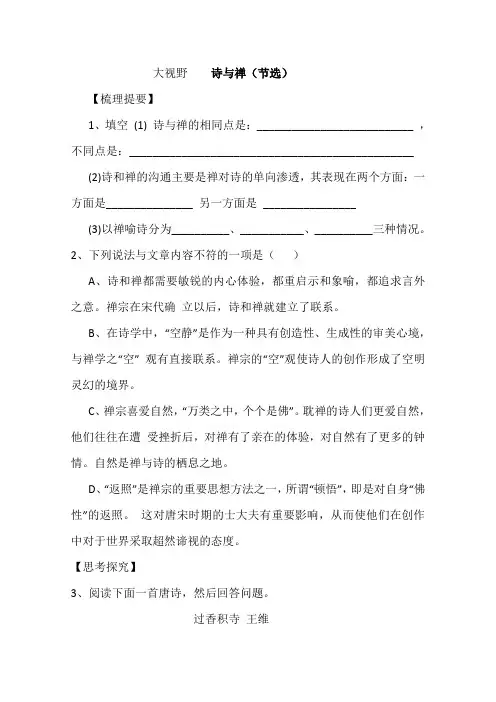

大视野诗与禅(节选)【梳理提要】1、填空(1) 诗与禅的相同点是:___________________________ ,不同点是:_________________________________________________(2)诗和禅的沟通主要是禅对诗的单向渗透,其表现在两个方面:一方面是_______________ 另一方面是________________(3)以禅喻诗分为__________、___________、__________三种情况。

2、下列说法与文章内容不符的一项是()A、诗和禅都需要敏锐的内心体验,都重启示和象喻,都追求言外之意。

禅宗在宋代确立以后,诗和禅就建立了联系。

B、在诗学中,“空静”是作为一种具有创造性、生成性的审美心境,与禅学之“空” 观有直接联系。

禅宗的“空”观使诗人的创作形成了空明灵幻的境界。

C、禅宗喜爱自然,“万类之中,个个是佛”。

耽禅的诗人们更爱自然,他们往往在遭受挫折后,对禅有了亲在的体验,对自然有了更多的钟情。

自然是禅与诗的栖息之地。

D、“返照”是禅宗的重要思想方法之一,所谓“顿悟”,即是对自身“佛性”的返照。

这对唐宋时期的士大夫有重要影响,从而使他们在创作中对于世界采取超然谛视的态度。

【思考探究】3、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

过香积寺王维不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙[注]。

注:安禅,佛家语,指闭目静坐,不生杂念;毒龙,指世俗欲念。

(1)你认为这首诗第三联两句中的“诗眼”分别是哪一个字?为什么____________________________________________________________ __________________________________________________________(2)王维的诗,不只是“诗中有画”,而且往往“诗中有道”。

高中语文人教版选修《中国文化经典研读》第五单元《坛经》两则教学设计新宁一中高二语文备课组教学目的1.了解佛教在中国的传达以及对中国文明的影响。

2.了解«坛经»的言语特征,积聚常用的白话虚词和虚词。

3.批判地承袭佛教思想关于现代社会人生的启表示义。

教学重点1.看法佛教在中国的传达以及对中国文明的影响。

2.批判地承袭佛教思想关于现代社会人生的启表示义。

教学时数:2课时教学进程第一课时一、导入1991年,香港女演员庄文清在大屿山宝林寺出家为尼。

2021年,李娜毅然参与歌坛遁入佛门,法号为〝昌圣〞。

2021年陈晓旭在长春百国兴隆寺剃度出家。

谈谈自己对〝佛教〞的看法二、认知佛教禅宗导入激趣后,请先生谈谈对佛教禅宗的认知。

教员相机点拔补充:1.关于禅宗佛教是从印度传来的宗教,禅宗是具有中国特征的佛教流派,它是完全中国化的佛教,其自称〝不立文字〞,〝以心传心〞,地下宣称以六祖慧能的身教为经,并以开坛立宗的方式命之为«坛经»。

这是第一部由中国人自己创作的、被地下而耐久地称为〝经〞的佛教著作。

在历史的开展进程中,禅宗的影响已远远超出了宗教范围,而浸透到哲学、文学、艺术等众多范围以及理想生活的各个层面。

如中国封建社会前期占统治位置的思想明理学受禅宗的影响就很深,陆九渊和王守仁的〝吾心便是宇宙〞、〝心外无物〞、〝明心见理〞正是禅宗〝自心是佛〞、〝本心生万法〞、〝明心见性〞的翻版。

又如绘画,从唐宗到明的画坛,无论是表现方式还是创作思想,都可以看到受禅熏陶的痕迹,作品中往往表现出一种深远安静、超凡脱俗的意境。

在日常生活中,许多原来的佛家用语,也了人们的习用语。

本世纪以来,带着西方恬静达观肉体的佛禅也走向了西方世界。

二次大战以后,禅更在英、德、法、美、等国失掉特别的开展。

西方接受禅的人,除了宗教集团外,还有哲学家和社会学家,他们希望用禅引导人们顺归兽性和自然;也有心思学家和肉体病理学家,把禅作为调理心思和治疗肉体病的方法之一。

诗为禅客添花锦,禅是诗家切玉刀——《诗与禅》(节选)教学设计一、教学目标:知识与能力:1、了解佛教的一些禅宗教义;2、领悟古代诗歌中蕴含的佛理禅趣。

过程与方法:朗读、讨论、交流和教师引导。

情感态度与价值观:1、体会古代诗歌中包含的诗人旨趣和人生哲理;2对消极的精神要注意甄别,不可盲从。

二、重点难点:1体会古代诗歌蕴含的禅意理趣。

2掌握领会古代诗歌言外之意的方法。

三、教学过程(一)、导入我们在初中学过唐朝诗人常建的《题破山寺后禅院》,其中有这样两句:“山光悦鸟性,潭影空人心。

”潭影为什么会空人心?因为潭水空明清澈,临潭照影,令人俗念顿消。

诗佛王维也说“薄暮空潭曲,安禅制毒龙”。

意思是暮色降临空潭之畔,安然地修禅制服了心中邪念。

“空”是佛教中一个很重要的概念,欣赏诗歌,我们不难发现诗歌与禅有着密切的联系,今天我们一起来聊一聊《诗与禅》。

(二)、预习检测1提问:你心目中的禅有什么特点?(引导学生,有关佛的句子,禅宗教义等)明确:“四大皆空”、“普渡众生”、“立地成佛”、“佛门清净”等。

佛心——“静,净,空,善”。

2 之前大家已经读了袁行霈教授写的《诗与禅》的节选部分,为什么禅能渗透进诗中?诗歌与禅有什么共同点明确:诗与禅是相通的,它们都需要敏锐的内心体验,都注重启示和象喻,都追求言外之意。

3提问:请问文章主要的观点是什么?明确:诗与禅的沟通其实主要是禅对诗的单向渗透。

禅对诗的渗透主要体现为以禅入诗和以禅喻诗。

(三)、出示学习目标1体会古代诗歌蕴含的禅意理趣。

2掌握领会古代诗歌言外之意的方法。

(四)、赏析古代诗歌蕴含的禅意理趣1 学生齐读《鹿寨》。

2思考:诗歌在环境方面有什么特点?你能透过诗歌的表象嗅到几许禅意?(学生齐声朗读诗歌,讨论交流,回答)环境特点:山的空寂,苔藓的冷清,阳光的微弱,清净虚空的意境。

禅意:大千世界在不知不觉地生生灭灭,无有常住;“返照”。

3教师讲解相关知识。

王维这首诗呈现出一种清净虚空的意境。

新人教版高中语文选修《中国古代文学经典之作欣赏》全册教案一、教材概述《中国古代文学经典之作欣赏》是新人教版高中语文选修教材的一部分。

该教材旨在通过对中国古代文学经典作品的研究和欣赏,培养学生的文学素养和审美能力,同时了解中国传统文化的魅力。

二、教学目标1. 了解中国古代文学经典作品的背景、内涵和艺术特点;2. 分析和理解古代文学作品的主题、情节和人物形象;3. 培养学生的文学鉴赏能力和批评思维;4. 提升学生的阅读理解和写作能力;5. 培养学生的团队合作和交流能力。

三、教学内容1. 第一单元:《诗经》选读2. 第二单元:《楚辞》选读3. 第三单元:《古文观止》选读4. 第四单元:《红楼梦》选读5. 第五单元:《西游记》选读四、教学方法1. 理论教学:通过课堂讲解和研究材料,介绍每个单元的背景、作者及作品的特点;2. 阅读分析:学生独立阅读或小组合作阅读作品,按要求进行文本分析和理解;3. 创作写作:鼓励学生进行作文写作,以展示对作品的理解和感悟;4. 课堂讨论:组织学生进行课堂讨论,针对作品的主题、情节等展开思考和交流;5. 考核评价:通过测试、作业和课堂表现等方式,对学生的研究效果进行评价。

五、教学资源1. 课本和研究材料:《中国古代文学经典之作欣赏》全册;2. 多媒体设备:提供幻灯片、视频等多媒体教学辅助材料;3. 网络资源:利用网络平台和资源进行教学辅助。

六、教学评价1. 课堂表现:对学生的课堂参与度、讨论质量、问答情况等进行评价;2. 作业评定:对学生的作文、文本分析等作业进行评分;3. 测验考核:通过定期测验和期末考试,对学生的研究成果进行综合评价;4. 个人评价:对学生的阅读能力、表达能力、批判思维等进行全面评估。

七、教学建议1. 激发学生的兴趣:通过多样化的教学方法和实际案例,引起学生对古代文学的兴趣和好奇心;2. 引导独立思考:鼓励学生独立思考,提出自己的见解和观点,同时尊重和欣赏不同的思考方式;3. 注重实践和体验:通过实地考察、展览参观等形式,使学生亲身体验古代文学作品所蕴含的文化魅力;4. 关注学生的个性化需求:根据学生的实际情况和研究差异,灵活调整教学内容和方法,确保教学效果的最大化。

《诗与禅》(节选)教学设计◇天长市第二中学吴正鹏【教材分析】《诗与禅》节选是选自人教版高中语文选修《中国文化经典研读》的第五单元佛理禅趣部分的大视野,以往这一部分都没有列入教学安排,只是粗略的让同学们看看,很多同学对诗与禅的关系理解模糊不清,对经过中国本土思想拓展出的佛学流派禅宗更是知之甚少,至于禅对诗的影响更是难以理解。

其实诗与禅作为人类一种共生的精神现象,有很多相同之处,对二者进行比较分析,能帮助同学们更好地理解中华文化的精髓,能更好理解诗歌审美中的一种独特的审美体验。

教学的目的不在于回到虚幻的唯心的宗教情感中,而是通过对诗与禅关系的理解,开拓学生的审美视野,使其能更深入地理解中国诗学的发展,使我们认识文学艺术的特质和诗歌审美,带来有益的启示。

【教学目标】1理解诗与禅的关系,二者为何能够相同,体会古代诗歌蕴含的禅意理趣,拓展诗的审美视野。

2知晓禅学思想对诗的影响及影响方式,领会古代诗歌言外之意的审美体验。

【教学重难点】1诗与禅的同于不同,如何理解本质不同却有着相通的审美思维。

2禅对诗的影响,理解以禅入诗和以禅喻诗,拓展审美视野。

【教学准备】1印制关于禅的相关资料。

2制作多媒体课件。

【教学过程】一、导入千百年来,诗与禅因其空灵和思辨之美被国人视为精神的修息之所。

对诗我们是熟悉的,“诗言志”,“诗缘情”,主张诗要情多、情深、情浓,最好是情痴。

无情便无诗,诗要执着于情,以情感人,寓义理于情中。

“林花谢了春红,太匆匆。

无奈朝来寒雨,晚来风。

胭脂泪,相留醉,几时重。

自是人生长恨,水长东。

”但对于佛学中禅大家熟悉吗?我们今天就谈谈有趣又好玩“不可说”的诗与禅这个的话题,带领大家探索禅与诗的本质及融通之道,于诗意禅心中体会我们传统文化和诗学中一种独特的审美趣味。

同学们在我们学过的诗歌中有没有哪首诗让你感觉意境空旷幽静寂寞淡泊,有空无、幽远的味道。

诗里有禅,禅使诗有了更多的灵性;禅不可说,但可以借诗来谈。

二、走进文本——梳理诗与禅其实诗重情,而禅对于世间事的理解是要忘情、要无情、能舍却,更不能痴情,人间情必须要做到“无执着”。

佛理禅趣教案一、组织教学:听佛教歌曲《梵唱心经》二、导入新课:同学们刚刚的那首音乐好听吗?那么有哪位同学能说说这首音乐给你带来什么样的感觉了呢?(学生自由发挥)好的,这首禅音梵呗是《梵唱心经》。

《心经》是佛教的重要经典之一,那么我们对于佛教又有什么样的了解呢?(学生各抒己见)大家说得都很好。

那么,今天就让我们认识一下不一样的佛教,共同感悟一下“佛之理”和“禅之趣”吧!三、研习新课:(一)佛之理:佛与宗教1、宗教:宗教是人类社会发展到一定阶段出现的一种文化现象,属于社会意识形态。

它的主要特点是,相信现实世界之外存在着超自然的神秘力量或实体。

该神秘力量或神秘实体因统摄万物而拥有绝对的权威,从而引申出信仰认知及仪式活动。

2、佛教:严格地定义,佛教应该属于教育体系,而不是宗教体系。

因为其一,它并不相信有一个超自然的神秘力量或者神秘实体的存在;其二,它的一切造像都是表法的。

3、教育体系:(1)对于佛、菩萨,我们的确应该恭敬,但他们是人,他们不是神。

因为他们是觉悟了的人,他们是我们的老师。

(2)教师:A、弥勒菩萨:当我们踏入寺院时,第一眼就会看到一位和蔼慈祥、满面笑容的讲师,他就是弥勒菩萨。

说他是讲师,很显然他就要讲授专业的课程。

那么他是讲授哪门课程的呢?我们先来看看弥勒菩萨两旁的楹联:“大肚能容容天下难容之事,开口便笑笑天下可笑之人”。

其实,他只教授两门课程——大度包容和笑对人生。

弥勒菩萨用自身袒胸露腹、笑容可掬的造型来劝喻世人,在我们有限的生命里要学会包容,凡事要看得惯,能包容。

这样,我们的人生就能少一些抱怨、多一些释然;同时还要学会笑对人生,所谓“人生不如意事十有八九”,能够让人生的“不如意”变成“如意”是不可能的,那么只有想得开,不计较,要用“你伤害了我,我一笑而过”的心态去面对人生,我们的人生才能够圆满。

所以,弥勒菩萨用宽广胸怀和乐观态度来诠释了看得惯、想得开的人生才是圆满、极乐的人生。

B、四大天王:四大天王:是佛教的护法天神,又称护世四天王,是佛教二十诸天中的四位天神。

诗与禅教学设计教学目标:1.体会古代诗歌蕴含的禅意理趣。

2.掌握领会古代诗歌言外之意的方法。

一、导入我们在初中学过唐朝诗人常建的《题破山寺后禅院》,其中有这样两句:山光悦鸟性,潭影空人心。

请问,潭影为什么会空人心?因为潭水空明清澈,临潭照影,令人俗念顿消。

“空”是佛教中一个很重要的概念,诗佛王维也说“薄暮空潭曲,安禅制毒龙”。

意思是暮色降临空潭之畔,安然地修禅制服了心中邪念。

我们不难发现诗歌与禅有着密切的联系,今天我们一起来聊一聊《诗与禅》。

二、预习检测提问:之前大家已经读了袁行霈教授写的《诗与禅》的节选部分,请问文章主要的观点是什么?明确:诗与禅的沟通其实主要是禅对诗的单向渗透。

禅对诗的渗透主要体现为以禅入诗和以禅喻诗。

提问:为什么禅能渗透进诗中?明确:诗与禅是相通的,它们都需要敏锐的内心体验,都注重启示和象喻,都追求言外之意。

三、出示学习目标1.体会古代诗歌蕴含的禅意理趣。

2.掌握领会古代诗歌言外之意的方法。

四、妙句积累1.学生补出划线处的句子。

(1)人闲桂花落,。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

《鸟鸣涧》(2)独坐幽篁里,弹琴复长啸。

,。

《竹里馆》(3)木末芙蓉花,山中发红萼。

,。

《辛夷坞》2.学生思考:补出的这些句子有什么共性吗?3.教师讲解相关知识。

王维的三首诗都呈现出一种清净虚空的意境。

胡应麟说“《鸟鸣涧》《辛夷坞》二诗,读之身世两忘,万念皆寂。

”一切都是寂静无为的,没有生的喜悦,也没有死的悲哀,这就是空。

空不是什么也没有,而是人的情感与万物融为一体,没有了我,没有了分别之心。

这很容易让人想到道家的“物我两忘”。

禅宗是完全本土化了的佛教,它也吸收了道家的一些观念。

禅宗提倡不立文字,明心见性,因为语言文字只是表象,它好比是指着月亮的手指,手指可以指出月亮所在,但不是月亮,佛法才是月亮。

我们如果只关注表象,就会被表象遮蔽。

所以禅宗将不着相也就是不要执著于表象作为最高境界。

五、课堂活动1.学生自读唐代诗人綦毋潜的《过融上人兰若》,尝试领会作者的言外之意。

【人教版】高中语文选修“中华文化经典研读”

《诗与禅》优质课评比教学设计

教学目标:

知识与能力目标:了解禅对诗歌的影响

过程与方法目标:能够通过品师而体会其中的禅味

情感态度与价值观目标:品师参禅让生活妙趣横生

教学重点难点:

1.品味师中的禅意

2.携禅味心里,过诗意人生。

教学学法:多媒体辅助法,合作探究法。

教学内容:

一、课前导入:

诗与禅是两种不同的意识形态,一属文学,一属学教。

虽然兴趣不同。

但他们都需要敏锐的内心体验。

都重启示和比喻,都追求言外之意,两者在实际生活和发展过程中也是相辅相成的,正如元好问所说;“诗与禅客添花锦,禅是诗家切玉刀”今天我们就来品味一首苏轼的《琴诗》。

板书题目作者:

二、教学过程

整体感知,请大家齐读此诗,体会诗的内容。

若言琴上有琴声,故在匣中何不鸣?

若言声在指头上,何不于君指上听?

好,给大家一分钟时间准备,然后找同学阐述这首诗的内容。

设问:1、说的是什么事?

禅琴

2、说明了什么道理?分别从文学,比喻的手法、宗教、物理。

美学的角度略:

A文学,运用比喻的手法,一直美妙的乐曲的产生光靠琴不行,光靠手指也不行,还要人的思想感情和技术熟练程度。

B美学,其实这是一个复杂的美学问题,也就是产生艺术美的主客观关系。

C物理,音质与介质有关,音高与物质的粗细、厚薄、长短、松紧有关。

D宗教,一切都是因缘和合而成,事物之间只有发生了联系才得以存在。

《楞严经》曾对什么是“浊”有一段阐发:“譬如清水,清洁本然,即彼尘土灰沙之伦,本质留碍,二体法尔,性不相循。

有世间人取彼土尘,投于净水,土失留碍,水亡清洁,容貌汩然,名之为浊。

”也就是说,“浊”是尘土和清水发生了作用而形成的。

另一段论述说得更为明确:“譬如琴瑟、箜篌、琵琶,虽有妙音,若无妙指,终不能发。

”——苏轼的诗简直就是这段话的形象化。

苏轼常用诗来讲道理。

用蒲花柳絮、竹针麻线来触及幽微难言的哲理,引人深思此诗就在于启迪人们任何事业的成功都是客观条件和主观能动性结合的结果,苏轼这种将禅味入诗的写法可谓匠心独运苏轼用诗让禅味跃然纸上,也是禅味让苏轼的诗妙趣横生。

其实,他的很多作品都包含着禅味。

神秀大师:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃”。

六祖慧能大师:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。

神秀大师是从外在的境界去慢慢进入内心世界,他是以外在来保护内心;而六祖慧能大师则是直接进入内心世界的境界,直入“一切唯心造”的佛法深理。

所以前者是适合钝根人所入手的,而后者是适合利根人所入手的。

虽说六祖慧能大师说的偈子境界较高,但这两首偈对我们来说都是很有意义的,因为我们的境界都比这两位大师的境界低故,所以这就只能依个人的境界高低来取决于我们该适应的偈子,若是说都境界比这两位大师低的话,那我还是建议你先把神秀大师那首偈子搞明白了,弄透彻了再进一步去研究六祖慧能大师的那首偈子了。

三、拓展延伸

赏析王维的禅意诗

过香积寺

王维

不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

诗题《过香积寺》的“过”,与孟浩然《过故人庄》的“过”相同,意谓“访问”、“探望”。

既是去访香积寺,却又从“不知”说起;“不知”而又要去访,见出诗人的洒脱不羁。

因为“不知”,诗人便步入茫茫山林中去寻找,行不数里就进入白云缭绕的山峰之下。

此句正面写人入云峰,实际映衬香积寺之深藏幽邃。

还未到寺,已是如此云封雾罩,香积寺之幽远可想而知矣。

接着四句,是写诗人在深山密林中的目见和耳闻。

先看三四两句。

古树参天的丛林中,杳无人迹;忽然又飘来一阵隐隐的钟声,在深山空谷中回响,使得本来就很寂静的山林又蒙上了一层迷惘、神秘的情调,显得越发安谧。

“何处”二字,看似寻常,实则绝妙:由于山深林密,使人不觉钟声从何而来,只有“嗡嗡”的声音在四周缭绕;这与上句的“无人”相应,又暗承首句的“不知”。

有小径而无人行,听钟鸣而不知何处,再衬以周遭参天的古树和层峦迭嶂的群山。

这是多么荒僻而又幽静的境界!

五六两句,仍然意在表现环境的幽冷,而手法和上二句不同。

诗人以倒装句,突出了入耳的泉声和触目的日色。

“咽”字在这里下得极为准确、生动:山中危石耸立,流泉自然不能轻快地流淌,只能在嶙峋的岩石间艰难地穿行,仿佛痛苦地发出幽咽之声。

诗人用“冷”来形容“日色”,岂不谬哉?然而仔细玩味,这个“冷”字实在太妙了。

夕阳西下,昏黄的余晖涂抹在一片幽深的松林上,这情状,岂能不“冷”?

诗人涉荒穿幽,直到天快黑时才到香积寺,看到了寺前的水潭。

“空潭”之“空”不能简单地理解为“什么也没有”。

王维诗中常用“空”字,如“空山不见人”、“空山新雨后”、“夜静春山空”之类,都含有宁静的意思。

暮色降临,面对空阔幽静的水潭,看着澄清透彻的潭水,再联系到寺内修行学佛的僧人,诗人不禁想起佛教的故事:在西方的一个水潭中,曾有一毒龙藏身,累累害人。

佛门高僧以无边的佛法制服了毒龙,使其离潭他去,永不伤人。

佛法可以制毒龙,亦可以克制世人心中的欲念啊。

“安禅”为佛家术语,即安静地打坐,在这里指佛家思想。

“毒龙”用以比喻世俗人的欲望。

王维晚年诗笔常带有一种恬淡宁静的气氛。

这首诗,就是以他沉湎于佛学的恬静心境,描绘出山林古寺的幽邃环境,从而造成一种清高幽僻的意境。

王国维谓“不知一切景语,皆情语也”。

这首诗的前六句纯乎写景,然无一处不透露诗人的心情,可以说,王维是把“晚年惟好静”的情趣融化到所描写的景物中去的了。

因此最后“安禅制毒龙”,便是诗人心迹的自然流露。

诗采用由远到近、由景入情的写法,从“入云峰”到“空潭曲”逐步接近香积寺,最后则吐露“安禅制毒龙”的情思。

这中间过渡毫无痕迹,浑然天成。

诗人描绘幽静的山林景色,并不一味地从寂静无声上用力,反而着意写了隐隐的钟声和呜咽的泉声,这钟声和泉声非但没有冲淡整个环境的平静,反而增添了深山丛林的僻静之感。

这就是通常所讲的“鸟鸣山更幽”的境界吧。

四、课堂小结

通过本课的学习,我们对诗与禅都有一定的认识,愿我们都能在尘世的喧嚣中寻得一份内心的宁静,然后放下包袱轻松地勇敢前行愿我们的生活中能够多一点诗意,多一点禅味。

五、板书设计

诗与禅

诗禅

琴客观相互依存

指主观相辅相成

六、布置作业

搜集整理禅意诗。