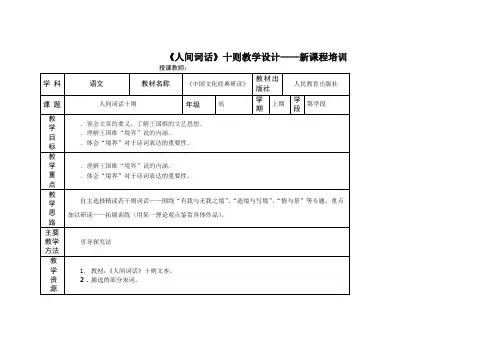

人教版选修 中国古代文化经典研读《人间词话》十则教案

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:4

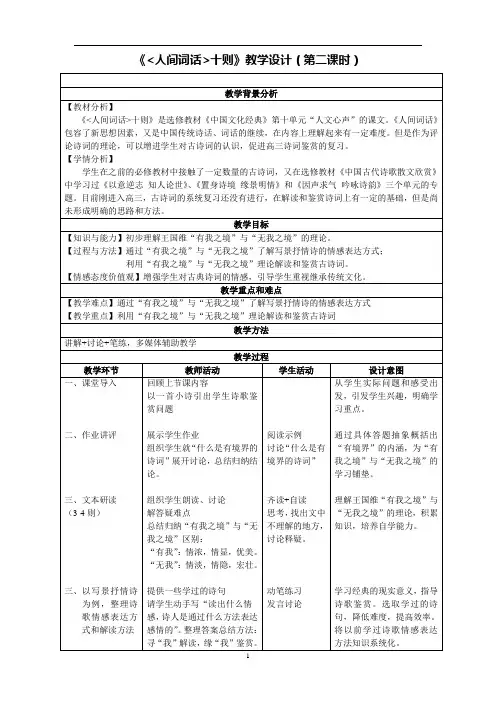

《<人间词话>十则》教学设计(第二课时)

附:作业

1.阅读下面一首宋词,完成后面的1-2。

(6分)(2004年全国Ⅱ卷)

木兰花(玉楼春)

宋祁

东城渐觉风光好,縠皱波纹迎客棹。

绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑?为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

[注] 縠皱:皱纱。

此处比喻水的波纹。

①这首词的上半阙是如何描写春色的?试对此进行分析。

②对词中“红杏枝头春意闹”的“闹”字,你认为写得好不好?为什么?

2.阅读下面的宋词,完成1-3题。

(10分)(2009年宣武二模)

天仙子

张先

《水调》数声持酒听,午醉醒来愁未醒。

送春春去几时回?临晚镜,伤流景。

往事后期空记省。

沙上并禽池上暝,云破月来花弄影。

重重帘幕密遮灯,风不定,人初静,明日落红应满径。

注:①后期:日后的约会。

记省:记得清楚。

②并禽:成双的鸟,鸳鸯之类。

①这首词上阕写“午醉醒来愁未醒”,此中意味,与柳永《雨霖铃》中“,

”二句的感受相仿佛,令人生出“酒过愁肠愁更愁”的感叹。

(1分)

②上阕作者心中之“愁”,表现在哪些方面?(3分)

③结合全词,赏析“云破月来花弄影”一句的妙处。

(6分)。

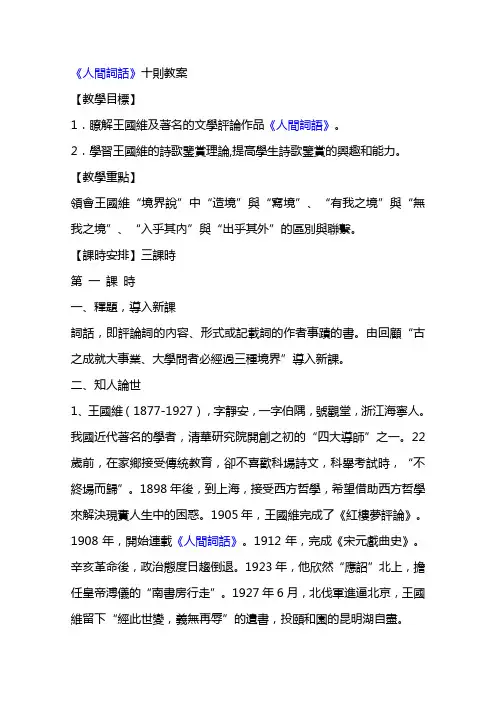

《人間詞話》十則教案【教學目標】1.瞭解王國維及著名的文學評論作品《人間詞語》。

2.學習王國維的詩歌鑒賞理論,提高學生詩歌鑒賞的興趣和能力。

【教學重點】領會王國維“境界說”中“造境”與“寫境”、“有我之境”與“無我之境”、“入乎其內”與“出乎其外”的區別與聯繫。

【課時安排】三課時第一課時一、釋題,導入新課詞話,即評論詞的內容、形式或記載詞的作者事蹟的書。

由回顧“古之成就大事業、大學問者必經過三種境界”導入新課。

二、知人論世1、王國維(1877-1927),字靜安,一字伯隅,號觀堂,浙江海寧人。

我國近代著名的學者,清華研究院開創之初的“四大導師”之一。

22歲前,在家鄉接受傳統教育,卻不喜歡科場詩文,科舉考試時,“不終場而歸”。

1898年後,到上海,接受西方哲學,希望借助西方哲學來解決現實人生中的困惑。

1905年,王國維完成了《紅樓夢評論》。

1908年,開始連載《人間詞話》。

1912年,完成《宋元戲曲史》。

辛亥革命後,政治態度日趨倒退。

1923年,他欣然“應詔”北上,擔任皇帝溥儀的“南書房行走”。

1927年6月,北伐軍進逼北京,王國維留下“經此世變,義無再辱”的遺書,投頤和園的昆明湖自盡。

2、《人間詞話》,王國維文藝哲學成熟的代表作。

該書沿用中國傳統的詩話、詞話的形式,將西方的康德、叔本華、尼采的美學觀念和中國固有的詩、詞、曲創作的豐富材料組合,興之所至,隨感而發,形成中國詩話、詞話發展史上以“境界說”為核心的觀點新穎、立論精闢的劃時代論著。

許多人把它奉為圭臬,把它的論點作為詞學、美學的根據,影響深遠。

王國維的《人間詞話》是晚清以來最有影響的著作之一。

三、學生自讀課文,概括課文所選的十則,涉及到幾個方面的內容?三方面:①總綱,提出“境界”說,概括境界的意義。

②—⑥從不同角度論述“境界”問題。

⑦—⑩談詩人的思想和藝術修養。

四、齊讀第一則,注意理解內容。

問:作者心中的“境界”有何意義?本則在全文中有何作用?明確:有“境界”就有“高格”,才能產生名句;開宗明義,全文總綱。

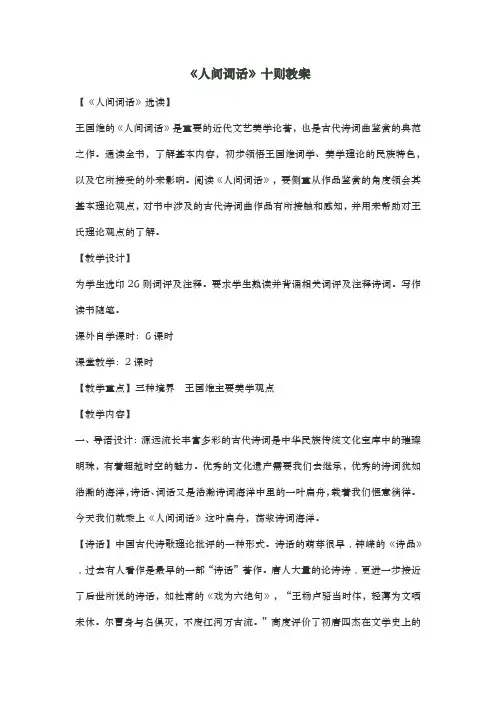

《人间词话》十则教案【《人间词话》选读】王国维的《人间词话》是重要的近代文艺美学论著,也是古代诗词曲鉴赏的典范之作。

通读全书,了解基本内容,初步领悟王国维词学、美学理论的民族特色,以及它所接受的外来影响。

阅读《人间词话》,要侧重从作品鉴赏的角度领会其基本理论观点,对书中涉及的古代诗词曲作品有所接触和感知,并用来帮助对王氏理论观点的了解。

【教学设计】为学生选印26则词评及注释。

要求学生熟读并背诵相关词评及注释诗词。

写作读书随笔。

课外自学课时:6课时课堂教学:2课时【教学重点】三种境界王国维主要美学观点【教学内容】一、导语设计:源远流长丰富多彩的古代诗词是中华民族传统文化宝库中的璀璨明珠,有着超越时空的魅力。

优秀的文化遗产需要我们去继承,优秀的诗词犹如浩瀚的海洋,诗话、词话又是浩瀚诗词海洋中里的一叶扁舟,载着我们惬意徜徉。

今天我们就乘上《人间词话》这叶扁舟,荡浆诗词海洋。

【诗话】中国古代诗歌理论批评的一种形式。

诗话的萌芽很早﹐钟嵘的《诗品》﹐过去有人看作是最早的一部“诗话”著作。

唐人大量的论诗诗﹐更进一步接近了后世所说的诗话,如杜甫的《戏为六绝句》,“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

”高度评价了初唐四杰在文学史上的崇高地位和深远影响。

“不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。

窃攀屈宋宜方驾,恐与齐梁作后尘。

”表明了杜甫的学习态度和艺术追求。

诗话正式出现在宋代。

第一部诗话是北宋中叶欧阳修的《六一诗话》。

还有严羽的《沧浪诗话》等。

清代诗话在理论批评方面取得了令人瞩目的成就。

诗话﹑词话﹑曲话等的一般特点是﹕多数并不以系统﹑严密的理论分析取胜﹐而常常以三言五语为一则﹐发表对创作的具体问题以至艺术规律方面问题直接性的感受和意见。

而它们的理论价值﹐通常就是在这些直接性的感受和意见中体现出来的。

主要代表作有:《诗式》唐释皎然,《二十四诗品》唐司空图,《六一诗话》宋欧阳修,《白石诗说》宋姜夔,《沧浪诗话》宋严羽。

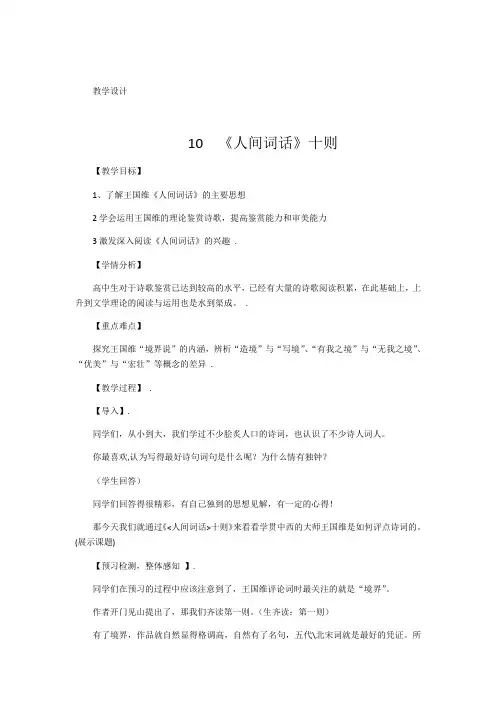

教学设计10《人间词话》十则【教学目标】1、了解王国维《人间词话》的主要思想2学会运用王国维的理论鉴赏诗歌,提高鉴赏能力和审美能力3激发深入阅读《人间词话》的兴趣.【学情分析】高中生对于诗歌鉴赏已达到较高的水平,已经有大量的诗歌阅读积累,在此基础上,上升到文学理论的阅读与运用也是水到渠成。

.【重点难点】探究王国维“境界说”的内涵,辨析“造境”与“写境”、“有我之境”与“无我之境”、“优美”与“宏壮”等概念的差异.【教学过程】.【导入】.同学们,从小到大,我们学过不少脍炙人口的诗词,也认识了不少诗人词人。

你最喜欢,认为写得最好诗句词句是什么呢?为什么情有独钟?(学生回答)同学们回答得很精彩,有自己独到的思想见解,有一定的心得!那今天我们就通过《<人间词话>十则》来看看学贯中西的大师王国维是如何评点诗词的。

(展示课题)【预习检测,整体感知】.同学们在预习的过程中应该注意到了,王国维评论词时最关注的就是“境界”。

作者开门见山提出了,那我们齐读第一则。

(生齐读:第一则)有了境界,作品就自然显得格调高,自然有了名句,五代\北宋词就是最好的凭证。

所以《人间词话》的理论核心就是“境界”。

既然境界是最高的标准,那么词中都有哪些境界呢?(学生回答:有造境,有写境;有有我之境,有无我之境)怎样的词“有境界”呢?(能写真景物、真感情者;注重炼字)同学们预习得很充分!发现前六则围绕“境界”一词,展开了不同角度的阐述,那我们就重点来研读这六则,走近好词的境界。

“书读百遍,其义自现”,我们先将这六则齐读一遍!【合作研:1活动】:研读文本,理解“境界”.合作研讨:研读文本,理解“境界”(学生朗读后),王国维“境界”理论中最重要的两组分类就是“造境”与“写境”,“有我之境”与“无我之境”,那下面我们就小组合作研讨这两组概念。

研讨1:首先我们来看“造境”、“写境”作者在哪里具体阐释了。

(第二则)2、那就请同学们谈谈两者的区别,依据注释和文本,并以你读过的诗词为例来说明!(同学们稍作讨论)3、成果展示:“造境”:构造之境,按主观意愿,借助想象,创造虚拟的境界。

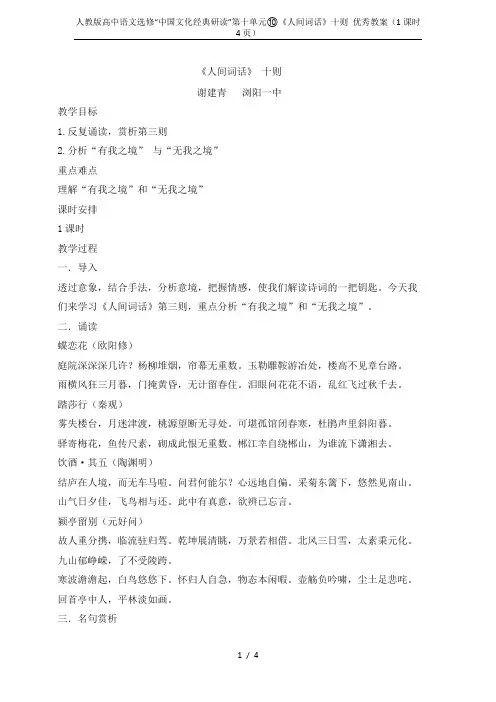

《人间词话》十则谢建青浏阳一中教学目标1.反复诵读,赏析第三则2.分析“有我之境”与“无我之境”重点难点理解“有我之境”和“无我之境”课时安排1课时教学过程一.导入透过意象,结合手法,分析意境,把握情感,使我们解读诗词的一把钥匙。

今天我们来学习《人间词话》第三则,重点分析“有我之境”和“无我之境”。

二.诵读蝶恋花(欧阳修)庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。

玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

踏莎行(秦观)雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

饮酒·其五(陶渊明)结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

颍亭留别(元好问)故人重分携,临流驻归驾。

乾坤展清眺,万景若相借。

北风三日雪,太素秉元化。

九山郁峥嵘,了不受陵跨。

寒波澹澹起,白鸟悠悠下。

怀归人自急,物态本闲暇。

壶觞负吟啸,尘土足悲咤。

回首亭中人,平林淡如画。

三.名句赏析●泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

●可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

●采菊东篱下,悠然见南山。

●寒波澹澹起,白鸟悠悠下。

●试找出句中的主要意象并分析其意境。

参考答案:●泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去①写女主人公因花而有泪。

见花落泪,对月伤情,是古代女子常有的感触。

此刻女子正忆念走马章台(汉长安章台街,后世借以指游冶之处)的丈夫,可是望而不可见,眼中唯有狂风暴雨中横遭摧残的花儿,由此联想到自己的命运,不禁伤心泪下。

②写因泪而问花。

泪因愁苦而致,势必要找个发泄的对象。

这个对象此刻已幻化为花,或者说花已幻化为人。

于是女主人公向着花儿痴情地发问。

③花儿一旁缄默,无言以对。

④花儿不但不语,反而象故意抛舍她似地纷纷飞过秋千而去。

人儿走马章台,花儿飞过秋千,有情之人、无情之物对她都报以冷漠,怎能不让人伤心!总之,该句表现的是独立黄昏、惜春伤逝的“我”,面对着雨横风狂、落花飘零的“外物”,产生了一种无可奈何的伤感。

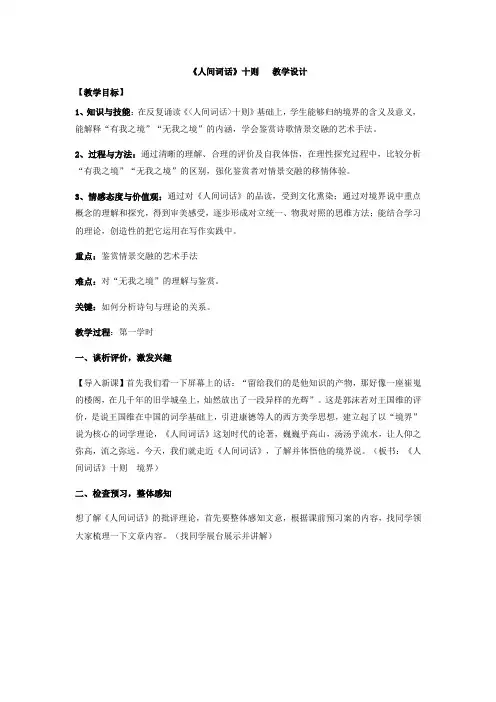

《人间词话》十则教学设计【教学目标】1、知识与技能:在反复诵读《<人间词话>十则》基础上,学生能够归纳境界的含义及意义,能解释“有我之境”“无我之境”的内涵,学会鉴赏诗歌情景交融的艺术手法。

2、过程与方法:通过清晰的理解、合理的评价及自我体悟,在理性探究过程中,比较分析“有我之境”“无我之境”的区别,强化鉴赏者对情景交融的移情体验。

3、情感态度与价值观:通过对《人间词话》的品读,受到文化熏染;通过对境界说中重点概念的理解和探究,得到审美感受,逐步形成对立统一、物我对照的思维方法;能结合学习的理论,创造性的把它运用在写作实践中。

重点:鉴赏情景交融的艺术手法难点:对“无我之境”的理解与鉴赏。

关键:如何分析诗句与理论的关系。

教学过程:第一学时一、谈析评价,激发兴趣【导入新课】首先我们看一下屏幕上的话:“留给我们的是他知识的产物,那好像一座崔嵬的楼阁,在几千年的旧学城垒上,灿然放出了一段异样的光辉”。

这是郭沫若对王国维的评价,是说王国维在中国的词学基础上,引进康德等人的西方美学思想,建立起了以“境界”说为核心的词学理论,《人间词话》这划时代的论著,巍巍乎高山,汤汤乎流水,让人仰之弥高,流之弥远。

今天,我们就走近《人间词话》,了解并体悟他的境界说。

(板书:《人间词话》十则境界)二、检查预习,整体感知想了解《人间词话》的批评理论,首先要整体感知文意,根据课前预习案的内容,找同学领大家梳理一下文章内容。

(找同学展台展示并讲解)从写作时所用的材料看造境:虚构,浪漫主义写境:写实,现实主义从物我关系而言:以我观物:以物观物有境界:写真景物、真感情境界成大事业、大学问的三境界胸襟开阔成为“大家”的艺术修养见识卓越对自然人生做到入乎其内与出乎其外词以境界为最上。

有境界则自成高格,自有名句。

小结:对于有些同学在理解三境界时的不同看法,我想说:王国维先生本来就是截取不同诗词中的句子来表达自己的境界说,所以,如果是你的理解,只要遵循一个渐入佳境的状态,就可以了。

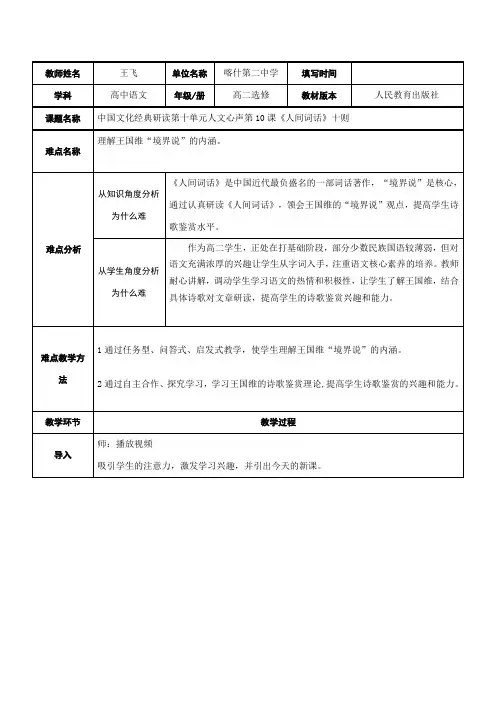

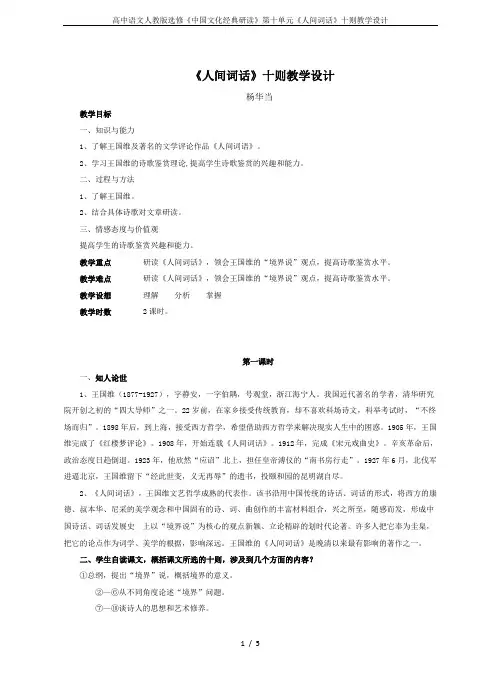

《人间词话》十则教学设计杨华当教学目标一、知识与能力1、了解王国维及著名的文学评论作品《人间词语》。

2、学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。

二、过程与方法1、了解王国维。

2、结合具体诗歌对文章研读。

三、情感态度与价值观提高学生的诗歌鉴赏兴趣和能力。

教学重点研读《人间词话》,领会王国维的“境界说”观点,提高诗歌鉴赏水平。

教学难点研读《人间词话》,领会王国维的“境界说”观点,提高诗歌鉴赏水平。

教学设想理解分析掌握教学时数2课时。

第一课时一、知人论世1、王国维(1877-1927),字静安,一字伯隅,号观堂,浙江海宁人。

我国近代著名的学者,清华研究院开创之初的“四大导师”之一。

22岁前,在家乡接受传统教育,却不喜欢科场诗文,科举考试时,“不终场而归”。

1898年后,到上海,接受西方哲学,希望借助西方哲学来解决现实人生中的困惑。

1905年,王国维完成了《红楼梦评论》。

1908年,开始连载《人间词话》。

1912年,完成《宋元戏曲史》。

辛亥革命后,政治态度日趋倒退。

1923年,他欣然“应诏”北上,担任皇帝溥仪的“南书房行走”。

1927年6月,北伐军进逼北京,王国维留下“经此世变,义无再辱”的遗书,投颐和园的昆明湖自尽。

2、《人间词话》,王国维文艺哲学成熟的代表作。

该书沿用中国传统的诗话、词话的形式,将西方的康德、叔本华、尼采的美学观念和中国固有的诗、词、曲创作的丰富材料组合,兴之所至,随感而发,形成中国诗话、词话发展史上以“境界说”为核心的观点新颖、立论精辟的划时代论著。

许多人把它奉为圭臬,把它的论点作为词学、美学的根据,影响深远。

王国维的《人间词话》是晚清以来最有影响的著作之一。

二、学生自读课文,概括课文所选的十则,涉及到几个方面的内容?①总纲,提出“境界”说,概括境界的意义。

②—⑥从不同角度论述“境界”问题。

⑦—⑩谈诗人的思想和艺术修养。

三、齐读第一则,注意理解内容。

问:作者心中的“境界”有何意义?本则在全文中有何作用?明确:有“境界”就有“高格”,才能产生名句;开宗明义,全文总纲。

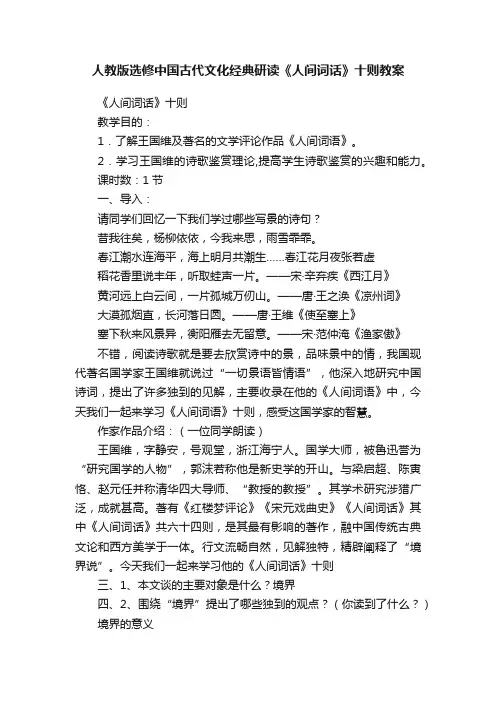

人教版选修中国古代文化经典研读《人间词话》十则教案《人间词话》十则教学目的:1.了解王国维及著名的文学评论作品《人间词语》。

2.学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。

课时数:1节一、导入:请同学们回忆一下我们学过哪些写景的诗句?昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。

春江潮水连海平,海上明月共潮生……春江花月夜张若虚稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

——宋·辛弃疾《西江月》黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

——唐·王之涣《凉州词》大漠孤烟直,长河落日圆。

——唐·王维《使至塞上》塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

——宋·范仲淹《渔家傲》不错,阅读诗歌就是要去欣赏诗中的景,品味景中的情,我国现代著名国学家王国维就说过“一切景语皆情语”,他深入地研究中国诗词,提出了许多独到的见解,主要收录在他的《人间词语》中,今天我们一起来学习《人间词语》十则,感受这国学家的智慧。

作家作品介绍:(一位同学朗读)王国维,字静安,号观堂,浙江海宁人。

国学大师,被鲁迅誉为“研究国学的人物”,郭沫若称他是新史学的开山。

与梁启超、陈寅恪、赵元任并称清华四大导师、“教授的教授”。

其学术研究涉猎广泛,成就甚高。

著有《红楼梦评论》《宋元戏曲史》《人间词话》其中《人间词话》共六十四则,是其最有影响的著作,融中国传统古典文论和西方美学于一体。

行文流畅自然,见解独特,精辟阐释了“境界说”。

今天我们一起来学习他的《人间词话》十则三、1、本文谈的主要对象是什么?境界四、2、围绕“境界”提出了哪些独到的观点?(你读到了什么?)境界的意义境界有“造境”与“写境”二则境界有“有我之境”与“无我之境”三则境界离不开“情”与“景”成功者必经的三种境界七则词的境界取决于作家“心”的境界只有“入乎其内,出乎其外”才能写出有生气,有高致的作品十则五、3、在第二则中作者说诗歌的境界可分为“造境”与“写境”,那么他们有何区别?“造境”:诗歌中的意境是诗人按其主观理想虚构而成,离现实较远。

《人间词话》教学设计[教学目标]1.理解并掌握王国维“造境”“写境”的概念并学会运用这一理论来分析诗词。

2.理解并掌握王国维“有我之境”“无我之境”的概念并学会运用这一理论来分析诗词。

[教学重难点]1.重点:理解并掌握王国维“境界说”中的“造境、写境”“有我之境、无我之境”。

2.难点:运用“境界说”中的相关理论鉴赏诗词作品,提高学生鉴赏诗词的能力。

[教学方法]朗诵法、探究讨论法[课时安排]1课时[教学过程]1.导入:图片导入(一组学校的图片,提问学生看到图片之后的感受。

对学生的感受进行评价指出,学生的这种从对客观事物的认识上升到主观感受,这就是上升了一个境界,但是大部分人对境界只能意会不能言传,但是有一个人不仅能意会而且能言传,我们读他的作品能使我们的审美品位得以提升,这个人就是王国维。

)2.学习目标:(1)结合文本,理解并掌握“境界说”的基本概念及观点。

(2)通过合作探究,学习运用文中的观点来评价其他词作。

3.走进作者:王国维(1877----1927),字静安,号观堂,浙江海宁人,是我国近代享有国际盛誉的学者。

曾任清华研究院教授,与梁启超、陈寅恪、赵元任并称清华四大导师。

4.文本感知:问题(1)王国维《人间词话》中评析诗词的核心概念是什么?明确:境界。

问题(2)怎样才算是有境界?明确:真景物、真感情讨论(1)“红杏枝头春意闹”的“闹”字体现了怎样的境界?明确:红杏在枝头绽放,呈现出“千朵万朵压枝低”的状态,呈现出在枝头你追我赶地开放,生怕落后的状态,一团团一簇簇,红的粉的开放在枝头。

红杏开放的不仅繁多热闹,还散发出缕缕幽香,吸引了蜂蝶和鸟儿在枝头叽叽喳喳嗡嗡啾啾地叫着。

诗人看到这样的风光,联想到的是春天的生机蓬勃,于是心生欢喜,用了“闹”字将对春天大好风光的喜爱之情表达出来。

问题(3)王国维围绕境界还写了哪些内容?明确:造境、写境;有我之境、无我之境1.造境和写境例:雨霖铃寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

《人间词话十则》教学设计《十则》教学设计“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与!不知周也。

俄然觉,则蘧蘧然周也。

不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分矣。

此之谓‘物化’。

”(《庄子·齐物论》)一、教学目标1、明白得王国维“境域”的内涵及其分析文学作品的方法,初步形成运用“境域(意境)”来分析古代诗文(部分文学作品)的能力。

[设计意图]王国维是“境域说”的首倡者,也是《人间词话》的理论核心,在古诗文阅读中具有核心的地位。

学习本文的一个重要目标确实是让学生明白得“境域”的内涵,并能以此来分析古代诗文,形成一定的鉴赏能力。

因此这种能力并非只关于古诗文适用,许多文学作品,包括现代文也能够用此来进行分析。

2、明白得作家修养与生活、文学创作的关系;明白得读者修养与作品解读之间的关系,增强提高个人修养重要意义的认识。

[设计意图]通过细读文本,个人认为能够将选文分为两大部分,一部分是“境域说”的主体部分,即1-6则;另一部分能够归结为“作者、读者与生活,与作品、与文学创作的关系”,即7-10则。

如此解读能够更好地让学生明白得文学创作与作品赏析的差不多规律,从而更有效地利用教材。

二、教学重、难点:领会“有我之境”与“无我之境”、“入乎其内”与“出乎其外”的区别与联系。

三、教学方法:在启发基础上的讲授法[设计说明]本课是文艺理论的作品,内容关于学生来说比较生疏。

同时,本文是从原文不同位置选择出来组合而成的,尽管内在的逻辑脉络尚清晰,但关于学生来说仍有一定的跳跃性,有一定的阅读难度。

因此本课选择“在启发基础上的讲授法”,授课过程中依照学生的不同反应来选用、调剂教学方法,假如学生明白得有难度便由老师更多地讲授。

四、课时安排:两课时五、教学内容(一)什么是“境域”问题1:选文提出的中心概念是什么?[设计意图及启发引导过程]围绕全文的一个中心概念是“境域”。

那个问题并不难,学生通读全文后差不多都能够得出结论。

《十则》教学设计及反思导读:《十则》教学设计及反思“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与!不知周也。

俄然觉,则蘧蘧然周也。

不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分矣。

此之谓‘物化’。

”(《庄子·齐物论》)一、教学目标1、理解王国维“境界”的内涵及其分析文学作品的方法,初步形成运用“境界(意境)”来分析古代诗文(部分文学作品)的能力。

2、理解作家修养与生活、文学创作的关系;理解读者修养与作品解读之间的关系,增强提高个人修养重要意义的认识。

二、教学重、难点:领会“有我之境”“无我之境”、“入乎其内”“出乎其外”的区别与联系。

三、教学方法:在启发基础上的讲授法四、课时安排:两课时五、教学内容(一)什么是“境界”。

[可选问题]⑴选文提出的中心概念是什么?⑵境界有什么作用?⑶从哪些角度来理解境界?(二)什么是“造境”和“写境”[可选问题]用自己的话比较简洁地描述什么是“造境”,什么是“写境”,并举例说明。

(三)什么是“有我之境”和“无我之境”[可选问题]⑴结合作者所举之例,谈谈对“有我之境”与“无我之境”的理解。

⑵按作者看来,两者之间的核心区别点在哪里?⑶理清3、4则论述“有我之境”与“无我之境”的层次。

⑷作者对两者有何看法?你个人认为呢?⑸“于静中得之”与“于由动之静时得之”如何理解,有何区别?⑹能不能从所学过的诗文中选择一些片段或语句作为两者的例证。

(四)理解作者修养与作品所蕴含境界的关系[可选问题]⑴境界在哪里?在景物里?在作品里?在作者的心里?在读者的心里?⑵在作者看来,决定作品的境界是什么?从文中找出具体论述的句子。

⑶王国维认为创作者应该具备哪些要素才能提升个人境界?⑷你同意作者关于“东坡之词旷”和“稼轩之词豪”的说法吗,请举例说明。

⑸作者认为应该如何提升个人境界?方法是什么?⑹过程如何?如何理解“入乎其内”与“出乎其外”?这对于提升写作水平有什么启发?(五)总结全文[可选问题]⑴总结几则选文的层次脉络?⑵学习了这篇文章,作为读者的我们,如何才能更好地把握作品的境界?⑶举例说明文中重要的说理方法。

《〈人间词话〉十则》教学设计【教学目标】.1、引导学生了解王国维境界说的主要内容2.学习运用王国维的理论鉴赏诗歌,提升鉴赏能力和审美能力【重点难点】.1、对“造境”与“写境”、“有我之境”与“无我之境”的区别的理解;2、对“真景物”“真感情”的理解。

【相关链接】王国维(1877-1927),字静安,一字伯隅,初号观堂,又号永观,浙江海宁人。

我国近代著名的学者,清华研究院开创之初的“四大导师”之一。

22岁前,在家乡接受传统教育,却不喜欢科场诗文,科举考试时,“不终场而归”。

1898年后,到上海,接受西方哲学,希望借助西方哲学来解决现实人生中的困惑。

1905年,王国维完成了《红楼梦评论》。

1908年,开始连载《人间词话》。

1912年,完成《宋元戏曲史》。

辛亥革命后,政治态度日趋保守。

1923年,他欣然“应诏”北上,担任皇帝溥仪的“南书房行走”(文学侍从)。

1927年6月,北伐军进逼北京,王国维留下“经此世变,义无再辱”的遗书,投颐和园昆明湖自尽。

《人间词话》,王国维文艺哲学成熟的代表作。

该书沿用中国传统的诗话、词话的形式,将西方的康德、叔本华、尼采的美学观念和中国固有的诗、词、曲创作的丰富材料组合,兴之所至,随感而发,形成中国诗话、词话发展史上以“境界说”为核心的观点新颖、立论精辟的划时代论著。

许多人把它奉为圭臬,把它的论点作为词学、美学的根据,影响深远。

王国维的《人间词话》是晚清以来最有影响的文艺理论著作之一。

【教学过程】.【导入】.先说一个小故事。

清朝灭亡以后,中国上上下下都剪了辫子,但是还剩下两根著名的辫子,一根在北大,在辜鸿铭的头上,一根在清华,就在王国维的头上。

王国维就拖着这根又黄又细的辫子走在清华研究院的校园里直到去世,可以看出他在政治思想上有多么保守。

但就是这么一个人,在他去世后,清华研究院为他举办的葬礼上出现了耐人寻味的一幕:那时候中国已经实行鞠躬礼,可是“清华四大导师”之一的陈寅恪,走到王国维遗体前面,恭恭敬敬双膝跪地,行三跪九叩的大礼;国学大师吴宓紧跟其后跪在地上,之后,研究院的学生们也纷纷跪下来,清华园一片痛哭声。

《<人间词话>十则》说课稿我说课的题目是高中语文人教版选修《中国文化经典研读》第十单元《<人间词话>十则》第一课时。

我说课的程序主要有以下四个部分:教材分析与目标确定、学情分析、教与学的方法、教学过程等。

一、教材分析:新课标对选修《中国文化经典研读》要求在整体了解论著内容的基础上,选读其中的重点章节,有侧重地进行探究学习,把握论著的主要观点和基本倾向,了解用以支撑观点的关键材料,学习运用科学的思想方法发现问题、分析问题和解决问题,在阅读过程中注重理性的反思,探究论著中的疑点和难点,敢于提出自己的独立见解,并乐于和他人交流切磋,互相启发,共同提高。

因此我确定以下教学目标,也即是本课的教学重难点:1、结合具体诗句理解有我之境和无我之境,领会境界的具体内涵。

2、运用王国维的诗歌鉴赏理论鉴赏评价具体作品。

二、学情与学法:由于本文属于文言经典研读,学生较少接触论这类文章且不感兴趣,本课针对的高考考点主要是诗歌鉴赏部分,因此,我在引领学生们学习本课之前,先把本课的有关“境界”“有我之境和无我之境”的章节做重点研读,并将文中引用的古代诗句做个性化解读,最好能形成文字,这样上课会比较顺畅。

三、教法:根据以上分析,为促进学生的阅读理解古诗文能力发展,学习时将采用讲授法,为落实重难点采用启发式、讨论式教法。

多媒体辅助教学。

四、教学过程:【自主学习】一、直接导入二、基础知识巩固,解释加点词语:(1)有境界则自成高格..(2)五代、北宋之词所以独绝....者在此(3)此在豪杰之士....能自树立耳(4)蓦然..回首,那人却在,灯火阑珊..处(5)然遽.以此意解释诸词三、诵读课文,思考问题:1、王国维认为什么是境界?结合具体诗句说说你的理解。

2、什么是有我之境和无我之境?【合作探究】一、有我之境:《鹊踏枝》庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。

玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。

《人间词话》十则教学目的:1.了解王国维及著名的文学评论作品《人间词语》。

2.学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。

课时数:1节一、导入:请同学们回忆一下我们学过哪些写景的诗句?昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。

春江潮水连海平,海上明月共潮生……春江花月夜张若虚稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

——宋·辛弃疾《西江月》黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

——唐·王之涣《凉州词》大漠孤烟直,长河落日圆。

——唐·王维《使至塞上》塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

——宋·范仲淹《渔家傲》不错,阅读诗歌就是要去欣赏诗中的景,品味景中的情,我国现代著名国学家王国维就说过“一切景语皆情语”,他深入地研究中国诗词,提出了许多独到的见解,主要收录在他的《人间词语》中,今天我们一起来学习《人间词语》十则,感受这国学家的智慧。

作家作品介绍:(一位同学朗读)王国维,字静安,号观堂,浙江海宁人。

国学大师,被鲁迅誉为“研究国学的人物”,郭沫若称他是新史学的开山。

与梁启超、陈寅恪、赵元任并称清华四大导师、“教授的教授”。

其学术研究涉猎广泛,成就甚高。

著有《红楼梦评论》《宋元戏曲史》《人间词话》其中《人间词话》共六十四则,是其最有影响的著作,融中国传统古典文论和西方美学于一体。

行文流畅自然,见解独特,精辟阐释了“境界说”。

今天我们一起来学习他的《人间词话》十则三、1、本文谈的主要对象是什么?境界四、2、围绕“境界”提出了哪些独到的观点?(你读到了什么?)境界的意义境界有“造境”与“写境”二则境界有“有我之境”与“无我之境”三则境界离不开“情”与“景”成功者必经的三种境界七则词的境界取决于作家“心”的境界只有“入乎其内,出乎其外”才能写出有生气,有高致的作品十则五、3、在第二则中作者说诗歌的境界可分为“造境”与“写境”,那么他们有何区别?“造境”:诗歌中的意境是诗人按其主观理想虚构而成,离现实较远。

“写境”:诗歌中的意境是诗人按客观自然描写而成,更贴近现实。

判断下面两首诗,哪首诗的境界是“造境”哪首诗是“写境”?(或让学生举例)《月夜》杜甫今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

《雨霖铃》柳永寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

六、4、齐读第三则,谈谈你是怎样理解“有我之境”和“无我之境”的?(讨论)'以物观物'北宋邵雍的哲学用语。

“圣人所以能一万物之情者,谓其能反观也,所以谓之反观者,不以我观物也。

不以我观物者,以物观物之谓也。

””在邵氏这里,“以物观物”是指按照事物本身的规律去观察认识事物,并且尽量排除个人的情感偏好[6].王国维显然吸收了邵氏的这一思想,但同时他又对之进行了转化改造,将之引入到审美创造的领域。

作者当时的心理较平静没什么激情王国维称这种心境为“物”这时凭直觉去观察外物称为“以物观物”.这时受到外界景物的刺激激起情感由于这种情感是由外物引起的、传来的所以说“不知何者为我何者为物有我之境:作者带着强烈的主观情感(内心不宁静或喜或悲)观察外物,并把这种感情投射到外物之上,景物被上明显的情感烙印。

情显在景上。

无我之境:作者的心境完全融入客观景物之中(内心宁静平和),为外物所吸引达到忘我的境界,不带着“有色眼镜”观察外物,外物以本来生机勃勃的面目呈现在诗人眼底,情隐于景下。

景物上没有明显的情感烙印品读:“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

”“采菊东篱下,悠然见南山。

”[1]见冯延巳【鹊踏枝】:“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。

玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

”庭院十分深远到底深有几许?杨柳被罩住雾烟,象重重帘幕无法指数。

豪家贵人的车马挤满游冶之处,楼高却看不见章台去路。

雨势很猛,风刮很大,正是三月春暮,拟用门关住黄昏,却无法把春天留住。

满含泪眼问问春花,春花却不答语,零乱的落花已经飘飞过秋千去。

[2]见秦观【踏莎行】:“雾失楼台,月迷津度,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去!”漫雾遮没楼台,暗淡的月色蒙住津渡,桃源美境任你怎样盼望都是无法找到之处。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒,特别是在杜鹃悲啼不停夕阳将暮。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

郴江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

[3]见陶潜【饮酒诗】第五首:“结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

”我家建在众人聚居繁华道,可从没有烦神应酬车马喧闹。

要问我怎能如此超凡洒脱,心灵避离尘俗自然幽静远邈。

东墙下采撷清菊心情徜徉,猛然抬头喜见南山胜景绝妙。

暮色中缕缕彩雾萦绕升腾,结队的鸟儿回翔远山的怀抱。

南山仰止啊,这有人生的真义,我该怎样表达内中深奥!六、下列境界中,哪句是“有我之境”?A“明月松间照,清泉石上流”B “叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举”C“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”D “感时花溅泪,恨别鸟惊心”•迁移:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

(无我之境)对春天的喜爱之情融化在碧玉,丝绦这美好的意象之中。

•周邦彦“叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举”极佳。

(王国维也有评价,“此真得荷之神理者”)柳永“重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花”也极佳。

Dr“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”(有我之境)故国沦亡,“花溅泪”“鸟惊心”是作者“感”和“恨”情感迁移的结果。

七、联系自己的学习生活实际谈谈你对“三种境界”的理解(齐读)第一境界以“西风凋碧树”,比喻恶劣的形势。

说明只有下定决心“独上高楼,望尽天涯路”,才能排除干扰,看到形势发展的主要方向,取得成功的基础。

第二境界以“衣带渐宽终不悔”,形象描述如何努力奋斗。

说明不管遇到怎样的困难,都要坚持奋斗,执着追求。

第三境界以“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,形象指出经过多次周折,反复磨练,人就会逐渐走向成熟。

别人看不到的东西你能明察秋毫,别人不理解的事物你能豁然领悟。

三个阶段,多个比喻,从不同角度探讨了文艺、人生等规律性问题。

结构巧妙,见解独到,寓意深刻,行文流畅,比喻贴切,引人遐想。

(齐读)相关资料:第一则强调指出有境界的作品,才能“自成高格,自有名句”。

论断有力,言简意赅。

第三则对比分析词的境界有“有我之境”与“无我之境”。

受外界事物感染,带着“我”的情绪看待“物”,谓之“有我之境”;沉浸于“物”之中,“我”“物”泯然合一,谓之“无我之境”。

分析精辟透彻,形象地发展了前人的“情景”说。

[1]见冯延巳【鹊踏枝】:“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。

玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

”庭院十分深远到底深有几许?杨柳被罩住雾烟,象重重帘幕无法指数。

豪家贵人的车马挤满游冶之处,楼高却看不见章台去路。

雨势很猛,风刮很大,正是三月春暮,拟用门关住黄昏,却无法把春天留住。

满含泪眼问问春花,春花却不答语,零乱的落花已经飘飞过秋千去。

[2]见秦观【踏莎行】:“雾失楼台,月迷津度,桃源望断无寻处。

可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去!”漫雾遮没楼台,暗淡的月色蒙住津渡,桃源美境任你怎样盼望都是无法找到之处。

怎能忍受这孤独的馆舍正紧紧关住春天的冷寒,特别是在杜鹃悲啼不停夕阳将暮。

驿站寄来了梅花,鱼雁传送到书素,堆砌起来的怨恨重重叠叠无法指数。

郴江幸运而又悠然自得地环绕着郴山,为了何人又要流向潇湘去。

[3]见陶潜【饮酒诗】第五首:“结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

”我家建在众人聚居繁华道,可从没有烦神应酬车马喧闹。

要问我怎能如此超凡洒脱,心灵避离尘俗自然幽静远邈。

东墙下采撷清菊心情徜徉,猛然抬头喜见南山胜景绝妙。

暮色中缕缕彩雾萦绕升腾,结队的鸟儿回翔远山的怀抱。

南山仰止啊,这有人生的真义,我该怎样表达内中深奥![4]见元好问【颖亭留别】:“故人重分携,临流驻归驾。

乾坤展清眺,万景若相借。

北风三日雪,太素秉元化。

九山郁峥嵘,了不受陵跨。

寒波澹澹起,白鸟悠悠下。

怀归人自急,物态本闲暇。

壶觞负吟啸,尘土足悲咤。

回首亭中人,平林淡如画。

”第六则借用形象的比喻描述艺术创作、学术研究的历程,综述人生奋斗的三种境界。

第一境界以“西风凋碧树”,比喻恶劣的形势。

说明只有下定决心“独上高楼,望尽天涯路”,才能排除干扰,看到形势发展的主要方向,取得成功的基础。

第二境界以“衣带渐宽终不悔”,形象描述如何努力奋斗。

说明不管遇到怎样的困难,都要坚持奋斗,执着追求。

第三境界以“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,形象指出经过多次周折,反复磨练,人就会逐渐走向成熟。

别人看不到的东西你能明察秋毫,别人不理解的事物你能豁然领悟。

三个阶段,多个比喻,从不同角度探讨了文艺、人生等规律性问题。

结构巧妙,见解独到,寓意深刻,行文流畅,比喻贴切,引人遐想]见晏殊【蝶恋花】:“槛菊愁烟兰泣露。

罗幕轻寒,燕子双飞去。

明月不谙别离苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。

”清晨栏杆外的菊花笼罩着一层愁惨的烟雾,兰花沾露似乎是饮泣的泪珠,罗幕之间透露着缕缕轻寒,燕子双飞而去。

皎洁的月亮不明白离别之苦﹐斜斜的银辉直到破晓都穿入红红的门户。

昨夜西风惨烈,凋零了绿树,我独自登上高楼,望尽了天涯路。

想给我的心上人寄封信,可是高山连绵,碧水无尽,又不知道我的心上人在何处。

[6]见柳永【凤栖梧】:“伫倚危楼风细细。

望极春愁,黯黯生天际。

草色烟光残照里。

无言谁会凭栏意。

拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐无味。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

”[7]见辛弃疾【青玉案】(元夕):“东风夜放花千树。

更吹落、星如雨。

宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕。

笑语盈盈暗香去。

众里寻它千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

”东风仿佛吹开了盛开鲜花的千棵树,又如将空中的繁星吹落,象阵阵星雨。

华丽的香车宝马在路上来来往往,各式各样的醉人香气弥漫着大街。

悦耳的音乐之声四处回荡,职如风萧和玉壶在空中流光飞舞,热闹的夜晚鱼龙形的彩灯在翻腾。

美人的头上都戴着亮丽的饰物,晶莹多彩的装扮在人群中晃动。