无机及分析化学课后习题第十二章答案

- 格式:doc

- 大小:120.12 KB

- 文档页数:7

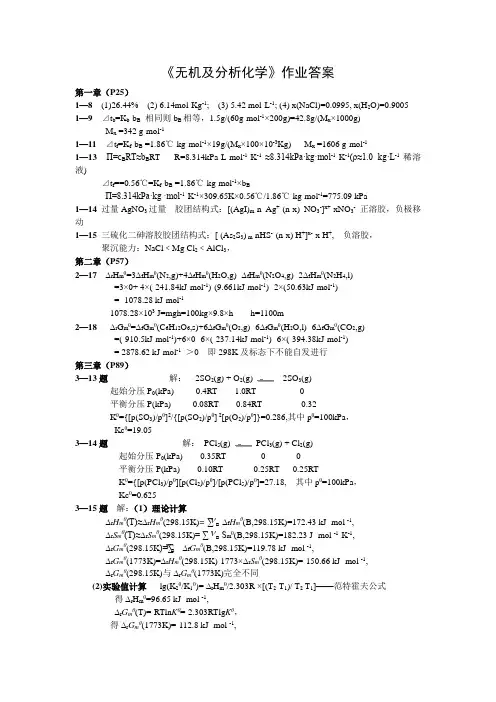

《无机及分析化学》作业答案第一章(P25)1—8 (1)26.44% (2) 6.14mol·Kg -1; (3) 5.42 mol·L -1; (4) x(NaCl)=0.0995, x(H 2O)=0.9005 1—9 ⊿t b =K b ·b B 相同则b B 相等,1.5g/(60g·mol -1×200g)=42.8g/(M x ×1000g)M x =342 g·mol -11—11 ⊿t f =K f ·b B =1.86℃·kg·mol -1×19g/(M x ×100×10-3Kg) M x =1606 g·mol -1 1—13 П=c B RT≈b B RT R=8.314kPa·L·mol -1·K -1 ≈8.314kPa·kg·mol -1·K -1(ρ≈1.0 kg·L -1稀溶液) ⊿t f ==0.56℃=K f ·b B =1.86℃·kg·mol -1×b BП=8.314kPa·kg ·mol -1·K -1×309.65K×0.56℃/1.86℃·kg·mol -1=775.09 kPa 1—14 过量AgNO 3过量 胶团结构式:[(AgI)m ·n Ag +·(n-x) NO 3-]x+·xNO 3- 正溶胶,负极移动 1—15 三硫化二砷溶胶胶团结构式:[ (As 2S 3) m ·nHS -·(n-x) H +]x-·x H +, 负溶胶, 聚沉能力:NaCl ﹤Mg Cl 2﹤AlCl 3,第二章(P57)2—17 ∆r H m θ=3∆f H m θ(N 2,g)+4∆f H m θ(H 2O,g)- ∆f H m θ(N 2O 4,g)- 2∆f H m θ(N 2H 4,l)=3×0+ 4×(-241.84kJ·mol -1)-(9.661kJ·mol -1)- 2×(50.63kJ·mol -1)= -1078.28 kJ·mol -11078.28×103 J=mgh=100kg×9.8×h h=1100m2—18 ∆r G m θ=∆f G m θ(C 6H 12O 6,s)+6∆f G m θ(O 2,g)- 6∆f G m θ(H 2O,l)- 6∆f G m θ(CO 2,g)=(-910.5kJ·mol -1)+6×0 -6×(-237.14kJ·mol -1)- 6×(-394.38kJ·mol -1)= 2878.62 kJ·mol -1 >0 即298K 及标态下不能自发进行第三章(P89)3—13题 解: 2SO 2(g) + O 2(g) 2SO 3(g)起始分压P 0(kPa) 0.4RT 1.0RT 0平衡分压P(kPa) 0.08RT 0.84RT 0.32 K θ={[p(SO 3)/p θ]2/{[p(SO 2)/p θ] 2[p(O 2)/p θ]}=0.286,其中p θ=100kPa ,Kc θ=19.053—14题 解: PCl 5(g) PCl 3(g) + Cl 2(g)起始分压P 0(kPa) 0.35RT 0 0平衡分压P(kPa) 0.10RT 0.25RT 0.25RT K θ={[p(PCl 3)/p θ][p(Cl 2)/p θ]/[p(PCl 5)/p θ]=27.18, 其中p θ=100kPa ,Kc θ=0.6253—15题 解:(1)理论计算∆r H m θ(T)≈∆r H m θ(298.15K)= ∑ ∆f H m θ(B,298.15K)=172.43 kJ ·mol -1,∆r S m θ(T)≈∆r S m θ(298.15K)= ∑ S m θ(B,298.15K)=182.23 J ·mol -1·K -1,∆r G m θ(298.15K )=∑ ∆f G m θ(B,298.15K)=119.78 kJ ·mol -1,∆r G m θ(1773K)=∆r H m θ(298.15K)-1773×∆r S m θ(298.15K)=-150.66 kJ ·mol -1,∆r G m θ(298.15K)与∆r G m θ(1773K)完全不同(2)实验值计算 lg(K 2θ/K 1θ)= ∆r H m θ/2.303R ×[(T 2-T 1)/ T 2 T 1]——范特霍夫公式 得∆r H m θ=96.65 kJ ·mol -1,∆r G m θ(T)=-RTln K θ=-2.303RTlg K θ,得∆r G m θ(1773K)=-112.8 kJ ·mol -1,∆r G m θ(1773K)=∆r H m θ-1773×∆r S m θ= -112.8 kJ ·mol -1,得∆r S m θ=0.1181 kJ ·mol -1·K -1=118.1 J ·mol -1·K -1,B νB νB ν可见理论计算值和实验计算值相差较大,如何计算看题意。

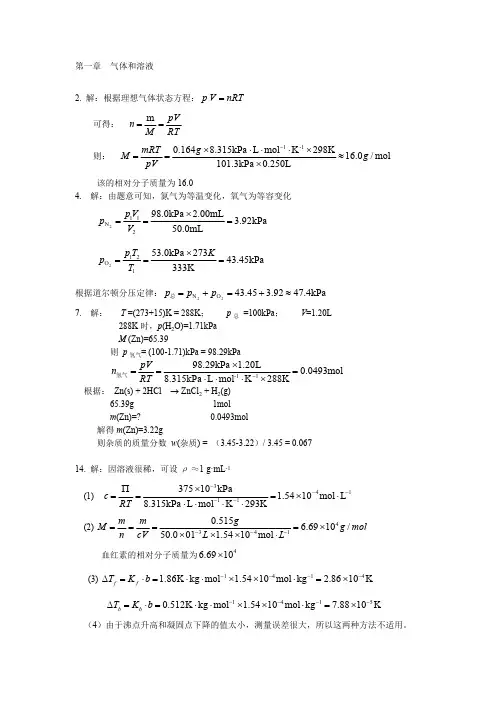

第一章 气体和溶液2. 解:根据理想气体状态方程:nRTV p =可得: RTpV M n ==m 则: mol /0.160.250L101.3kPa K 298K mol L kPa 315.8164.0-11g g pV mRT M ≈⨯⨯⋅⋅⋅⨯==-该的相对分子质量为16.04. 解:由题意可知,氮气为等温变化,氧气为等容变化 kPa 92.350.0mL2.00mL kPa 0.98211N 2=⨯==V V p p kPa 45.43333K 732kPa 0.53121O 2=⨯==K T T p p 根据道尔顿分压定律:kPa4.4792.345.4322O N ≈+=+=p p p 总7. 解: T =(273+15)K = 288K ; p 总 =100kPa ;V =1.20L 288K 时,p (H 2O)=1.71kPaM (Zn)=65.39则 p 氢气= (100-1.71)kPa = 98.29kPa mol 0493.0K288K mol L 8.315kPa L 20.18.29kPa 911-=⨯⋅⋅⋅⨯==-RT pV n 氢气根据: Zn(s) + 2HCl → ZnCl 2 + H 2(g)65.39g 1molm (Zn)=? 0.0493mol解得m (Zn)=3.22g则杂质的质量分数 w (杂质) = (3.45-3.22)/ 3.45 = 0.06714. 解:因溶液很稀,可设ρ ≈1 g·mL -1(1) 14113L mol 1054.1K293K mol L kPa 315.8kPa 10375-----⋅⨯=⋅⋅⋅⋅⨯=∏=RT c (2) mol g L L g cV m n m M /1069.6mol 1054.1010.50515.04143⨯=⋅⨯⨯⨯===--- 血红素的相对分子质量为41069.6⨯ (3) K1086.2kg mol 1054.1mol kg K 86.14141----⨯=⋅⨯⨯⋅⋅=⋅=∆b K T f f K1088.7kg mol 1054.1mol kg K 512.05141----⨯=⋅⨯⨯⋅⋅=⋅=∆b K T b b (4)由于沸点升高和凝固点下降的值太小,测量误差很大,所以这两种方法不适用。

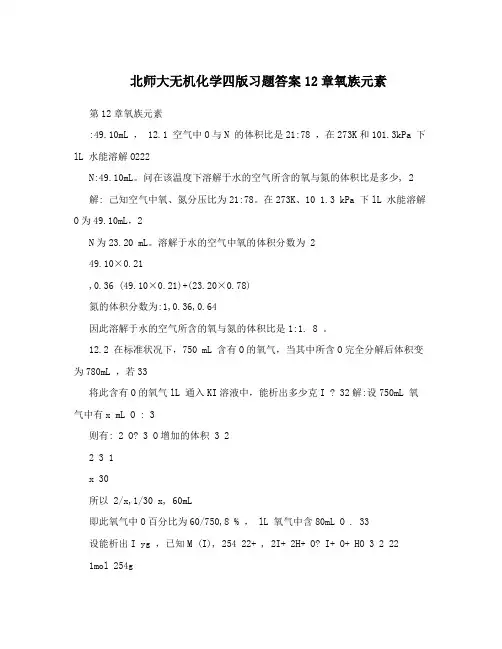

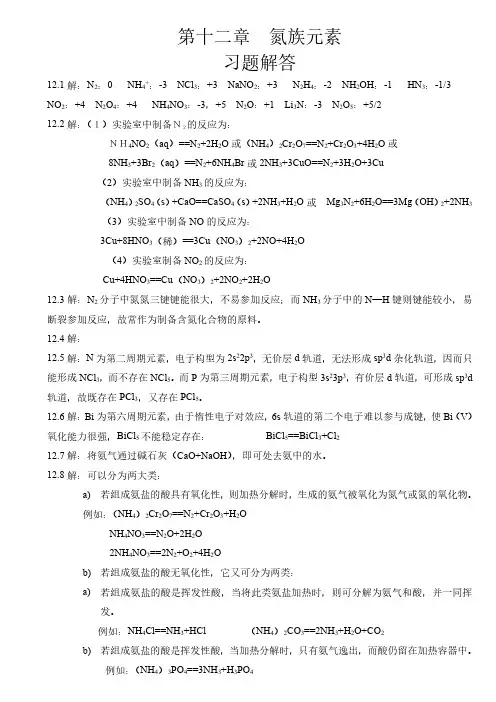

北师大无机化学四版习题答案12章氧族元素第12章氧族元素:49.10mL , 12.1 空气中O与N 的体积比是21:78 ,在273K和101.3kPa 下lL 水能溶解O222N:49.10mL。

问在该温度下溶解于水的空气所含的氧与氮的体积比是多少, 2 解: 己知空气中氧、氮分压比为21:78。

在273K、10 1.3 kPa 下lL 水能溶解O为49.10mL,2N为23.20 mL。

溶解于水的空气中氧的体积分数为 249.10×0.21,0.36 (49.10×0.21)+(23.20×0.78)氮的体积分数为:1,0.36,0.64因此溶解于水的空气所含的氧与氮的体积比是1:1. 8 。

12.2 在标准状况下,750 mL 含有O的氧气,当其中所含O完全分解后体积变为780mL ,若33将此含有O的氧气lL 通入KI溶液中,能析出多少克I ? 32解:设750mL 氧气中有x mL O : 3则有: 2 O? 3 O增加的体积 3 22 3 1x 30所以 2/x,1/30 x, 60mL即此氧气中O百分比为60/750,8 % , lL 氧气中含80mL O . 33设能析出I yg ,已知M (I), 254 22+ , 2I+ 2H+ O? I+ O+ HO 3 2 221mol 254g(0.08/22.4)mol y所以1/(0.08/22.4),254/y y,254×0.08/22.4,0.91(g)12.3 大气层中臭氧是怎样形成的,哪些污染物引起臭氧层的破坏,如何鉴别O,它有什么特征3反应,解: ( 1 )O+hv ? O +O (λ<242nm ) 2O + O? O 2 3( 2 )氟氯烃:CFCl ,CFCl等,以及氮氧化物:NO 、NO 等可引起臭氧层的破坏。

如3222NO、CFCl 对臭氧层的破坏反应 222CFCl+hv?CFCl?+Cl? (λ<221nm) 222Cl?+O?ClO?+O32ClO?+O?Cl?+O 2即 O+O?O+O 322NO+hv?NO+O (λ<426nm) 2NO+ O? NO+O 322NO+O?NO+O 22即 O+O?O,O 322所以Cl原子或NO分子能消耗大量O 23( 3 )鉴别O时,只需将气体通入淀粉碘化钾的酸性溶液中或用湿淀粉碘化钾试纸检查,3若有蓝色,即证明有O,其反应式为 3+ , 2I+ 2H+ O? I+ O+ HO 3 2 22 或2KI+ HO + O? I+ O+ 2KOH 23 2 212.4 比较O和O氧化性、沸点、极性和磁性的相对大小。

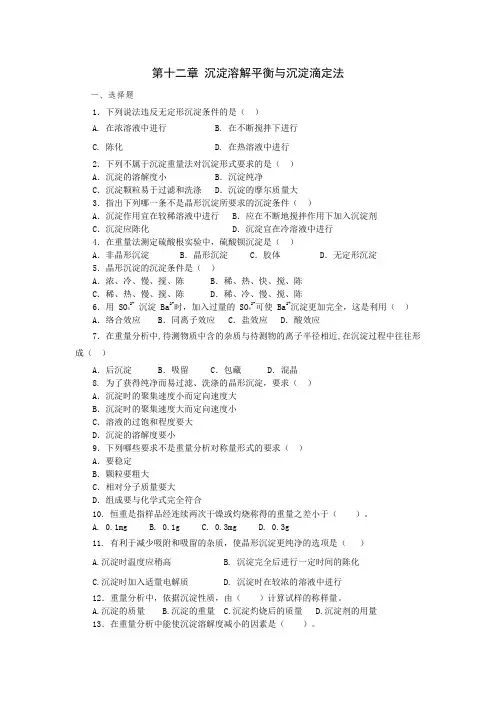

第十二章沉淀溶解平衡与沉淀滴定法一、选择题1.下列说法违反无定形沉淀条件的是()A. 在浓溶液中进行B. 在不断搅拌下进行C. 陈化D. 在热溶液中进行2.下列不属于沉淀重量法对沉淀形式要求的是()A.沉淀的溶解度小B.沉淀纯净C.沉淀颗粒易于过滤和洗涤 D.沉淀的摩尔质量大3.指出下列哪一条不是晶形沉淀所要求的沉淀条件()A.沉淀作用宜在较稀溶液中进行 B.应在不断地搅拌作用下加入沉淀剂C.沉淀应陈化 D.沉淀宜在冷溶液中进行4.在重量法测定硫酸根实验中,硫酸钡沉淀是()A.非晶形沉淀B.晶形沉淀C.胶体D.无定形沉淀5.晶形沉淀的沉淀条件是()A.浓、冷、慢、搅、陈 B.稀、热、快、搅、陈C.稀、热、慢、搅、陈 D.稀、冷、慢、搅、陈6.用 SO42-沉淀 Ba2+时,加入过量的 SO42-可使 Ba2+沉淀更加完全,这是利用()A.络合效应B.同离子效应 C.盐效应D.酸效应7.在重量分析中,待测物质中含的杂质与待测物的离子半径相近,在沉淀过程中往往形成()A.后沉淀 B.吸留 C.包藏 D.混晶8. 为了获得纯净而易过滤、洗涤的晶形沉淀,要求()A.沉淀时的聚集速度小而定向速度大B.沉淀时的聚集速度大而定向速度小C.溶液的过饱和程度要大D.沉淀的溶解度要小9.下列哪些要求不是重量分析对称量形式的要求()A.要稳定B.颗粒要粗大C.相对分子质量要大D.组成要与化学式完全符合10. 恒重是指样品经连续两次干燥或灼烧称得的重量之差小于()。

A. 0.1mgB. 0.1gC. 0.3mgD. 0.3g11. 有利于减少吸附和吸留的杂质,使晶形沉淀更纯净的选项是()A.沉淀时温度应稍高B. 沉淀完全后进行一定时间的陈化C.沉淀时加入适量电解质D. 沉淀时在较浓的溶液中进行12.重量分析中,依据沉淀性质,由()计算试样的称样量。

A.沉淀的质量B.沉淀的重量C.沉淀灼烧后的质量D.沉淀剂的用量13.在重量分析中能使沉淀溶解度减小的因素是()。

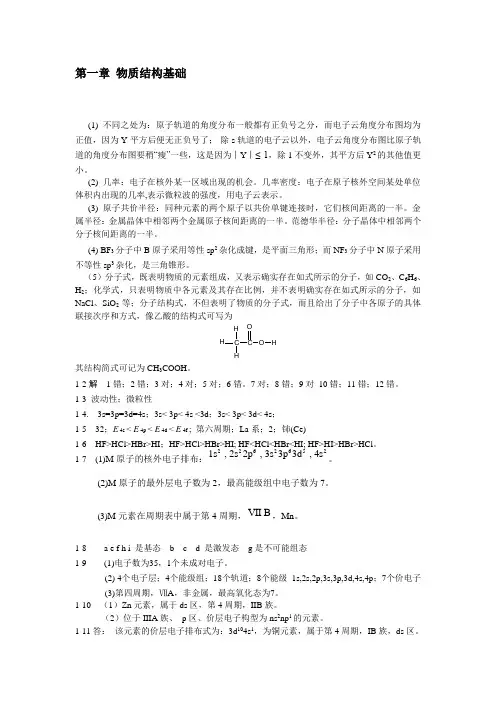

第一章 物质结构基础(1) 不同之处为:原子轨道的角度分布一般都有正负号之分,而电子云角度分布图均为正值,因为Y 平方后便无正负号了; 除s 轨道的电子云以外,电子云角度分布图比原子轨道的角度分布图要稍“瘦”一些,这是因为︱Y ︱≤ 1,除1不变外,其平方后Y 2的其他值更小。

(2) 几率:电子在核外某一区域出现的机会。

几率密度:电子在原子核外空间某处单位体积内出现的几率,表示微粒波的强度,用电子云表示。

(3) 原子共价半径:同种元素的两个原子以共价单键连接时,它们核间距离的一半。

金属半径:金属晶体中相邻两个金属原子核间距离的一半。

范德华半径:分子晶体中相邻两个分子核间距离的一半。

(4) BF 3分子中B 原子采用等性sp 2杂化成键,是平面三角形;而NF 3分子中N 原子采用不等性sp 3杂化,是三角锥形。

(5)分子式,既表明物质的元素组成,又表示确实存在如式所示的分子,如CO 2、C 6H 6、H 2;化学式,只表明物质中各元素及其存在比例,并不表明确实存在如式所示的分子,如NaCl 、SiO 2等;分子结构式,不但表明了物质的分子式,而且给出了分子中各原子的具体联接次序和方式,像乙酸的结构式可写为C HH HC OO H其结构简式可记为CH 3COOH 。

1-2解 1错;2错;3对;4对;5对;6错。

7对;8错;9对 10错;11错;12错。

1-3 波动性;微粒性1-4. 3s=3p=3d=4s ;3s< 3p< 4s <3d ;3s< 3p< 3d< 4s ; 1-5 32;E 4s < E 4p < E 4d < E 4f ; 第六周期;La 系;2;铈(Ce)1-6 HF>HCl>HBr>HI ;HF>HCl>HBr>HI; HF<HCl<HBr<HI; HF>HI>HBr>HCl 。

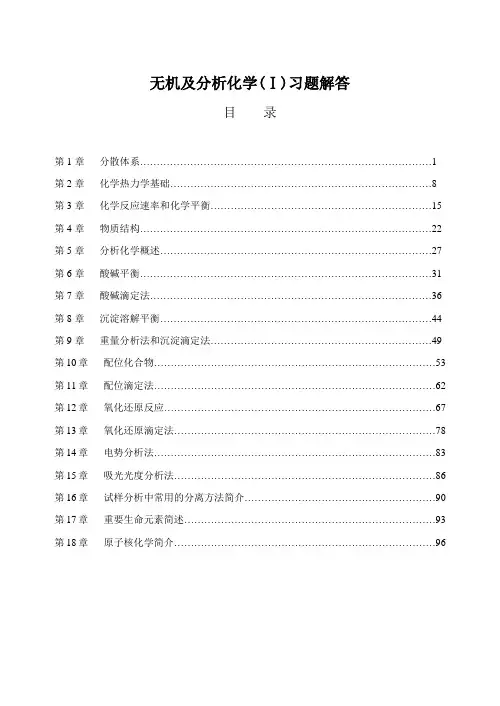

无机及分析化学(Ⅰ)习题解答目录第1章分散体系 (1)第2章化学热力学基础 (8)第3章化学反应速率和化学平衡 (15)第4章物质结构 (22)第5章分析化学概述 (27)第6章酸碱平衡 (31)第7章酸碱滴定法 (36)第8章沉淀溶解平衡 (44)第9章重量分析法和沉淀滴定法 (49)第10章配位化合物 (53)第11章配位滴定法 (62)第12章氧化还原反应 (67)第13章氧化还原滴定法 (78)第14章电势分析法 (83)第15章吸光光度分析法 (86)第16章试样分析中常用的分离方法简介 (90)第17章重要生命元素简述 (93)第18章原子核化学简介 (96)第1章 分散体系1-1.人体注射用的生理盐水中,含有NaCl 0.900%,密度为1.01g·mL -1,若配制此溶液3.00×103g ,需NaCl 多少克?该溶液物质的量浓度是多少?解:配制该溶液需NaCl 的质量为:m (NaCl)=0.900%×3.00×103g=27.0g该溶液的物质的量浓度为:-1-13-1-327.0g/58.5g mol (NaCl)==0.155mol L (3.0010g/1.01g m L )10c ⋅⋅⨯⋅⨯ 1-2.把30.0g 乙醇(C 2H 5OH)溶于50.0g 四氯化碳(CCl 4)中所得溶液的密度为1.28g∙mL -1,计算:(1)乙醇的质量分数;(2)乙醇的物质的量浓度;(3)乙醇的质量摩尔浓度;(4)乙醇的摩尔分数。

解:(1)w (C 2H 5OH) =25254(C H OH)30.0g (C H OH)(CCl )30.0g 50.0gm m m =++=0.38 (2)-12525-1-3(C H OH)30.0g/46g mol (C H OH)[(30.0+50.0)g /1.28g mL ]10n c V ⋅=⋅⨯==10.4mol·L -1 (3)b (C 2H 5OH) =-125-3430.0g(C H OH)46g mol (CCl )50.010kgn m ⋅=⨯=13.0mol·kg -1 (4)x (C 2H 5OH) =-125254-1-130.0g(C H OH)46g mol =30.0g 50.0g (C H OH)+(CCl )+46g mol 153.6g mol n n n ⋅⋅⋅ =0.650.660.650.33=+ 1-3.将5.0g NaOH 、NaCl 、CaCl 2分别置于水中,配成500mL 溶液,试求c (NaOH)、c (NaCl)、c (12CaCl 2)。

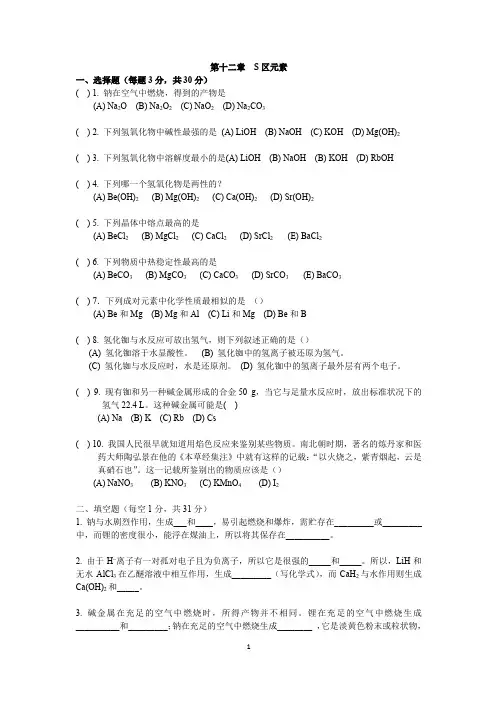

第十二章S区元素一、选择题(每题3分,共30分)( ) 1. 钠在空气中燃烧,得到的产物是(A) Na2O (B) Na2O2(C) NaO2(D) Na2CO3( ) 2. 下列氢氧化物中碱性最强的是(A) LiOH (B) NaOH (C) KOH (D) Mg(OH)2 ( ) 3. 下列氢氧化物中溶解度最小的是(A) LiOH (B) NaOH (B) KOH (D) RbOH( ) 4. 下列哪一个氢氧化物是两性的?(A) Be(OH)2(B) Mg(OH)2(C) Ca(OH)2(D) Sr(OH)2( ) 5. 下列晶体中熔点最高的是(A) BeCl2(B) MgCl2(C) CaCl2(D) SrCl2 (E) BaCl2( ) 6. 下列物质中热稳定性最高的是(A) BeCO3(B) MgCO3(C) CaCO3(D) SrCO3 (E) BaCO3( ) 7.下列成对元素中化学性质最相似的是()(A) Be和Mg (B) Mg和Al (C) Li和Mg (D) Be和B( ) 8. 氢化铷与水反应可放出氢气,则下列叙述正确的是()(A) 氢化铷溶于水显酸性。

(B) 氢化铷中的氢离子被还原为氢气。

(C) 氢化铷与水反应时,水是还原剂。

(D) 氢化铷中的氢离子最外层有两个电子。

( ) 9. 现有铷和另一种碱金属形成的合金50 g,当它与足量水反应时,放出标准状况下的氢气22.4 L。

这种碱金属可能是( )(A) Na (B) K (C) Rb (D) Cs( ) 10. 我国人民很早就知道用焰色反应来鉴别某些物质。

南北朝时期,著名的炼丹家和医药大师陶弘景在他的《本草经集注》中就有这样的记载:“以火烧之,紫青烟起,云是真硝石也”。

这一记载所鉴别出的物质应该是()(A) NaNO3(B) KNO3(C) KMnO4(D) I2二、填空题(每空1分,共31分)1. 钠与水剧烈作用,生成___和____,易引起燃烧和爆炸,需贮存在_________或_________中,而锂的密度很小,能浮在煤油上,所以将其保存在__________。

第十二章 配位平衡12-1 在1L 6 mol ·L -1的NH 3水中加入0.01 mol 固体CuSO 4,溶解后加入0.01 mol 固体NaOH ,铜氨络离子能否被破坏?〔K 稳[Cu(NH 3)42+]=2.09×1013,K SP [Cu(OH)2]=2.2×10-20〕 解:CuSO 4在过量的氨水溶液中几乎完全形成[Cu(NH 3)4]2+,则[Cu(NH 3)4]2+ === Cu 2+ + 4NH 3平衡时: 0.01-x x (6-0.04)+4x1342431009.2)496.5()01.0(])([⨯=+⋅-=+x x x NH Cu K 稳11910792.3--⋅⨯=L mol x ])([108.3)01.0(10792.3]][[22321922OH Cu K OH Cu sp <⨯=⨯⨯=---+铜氨络离子不能被破坏。

12-2 在少量N H 4S C N 和少量Fe 3+同存于溶液中达到平衡时,加入NH 4F 使[F -]=[SCN -]= 1 mol ·L -1,问此时溶液中[FeF 63-]和 [Fe(SCN)3]浓度比为多少?〔K 稳[Fe(SCN)3]=2.0×103,K 稳[FeF 63-]= 1×1016〕 解:---+=+SCN FeF FSCN Fe 3][6])([363123163633663336105102101)]([][])([][]][)([]][[⨯=⨯⨯====-----SCN Fe K FeF K SCN Fe FeF F SCN Fe SCN FeF K 稳稳12-3 在理论上,欲使1×10-5 mol 的AgI 溶于1 cm 3氨水,氨水的最低浓度应达到多少?事实上是否可能达到这种浓度?〔K 稳[Ag(NH 3)2+]=1.12×107,K SP [AgI]=9.3×10-17〕解: -++=+I NH Ag NH AgI ])([2233起始浓度a 0 0达到平衡时 a-2x x x 〔全部溶解时:101.0-⋅=L mol x 〕 此反应的平衡常数:9177231004.1103.91012.1)(})({--+⨯=⨯⨯⨯=⨯=AgI Ksp NH Ag K K 稳 因此: 9221004.1]2[(-⨯=-=x a x K 1310-⋅=L mol a 事实上不可能达到这种浓度。

第一章测试1.在试管中米粒大小的NaCl固体与1.0 mL浓硫酸在不加热的条件下反应,下列不属于该反应产物或现象的是()。

A:检测溢出气体的pH试纸变红B:HClC:NaHSO4D:Na2SO4答案:D2.试管中固体加热时,下列操作错误的是()。

A:试管夹从试管底部下向上套入B:试管口应略向上倾斜C:试管口应略向下倾斜D:试管夹夹在离试管口1/3处答案:B3.试管中的液体加热时不得超过试管容积的多少?()。

A:1/5B:1/4C:1/3D:1/2答案:C4.离心操作时,操作要点为()。

A:等重B:对称C:离心操作结束时,用手强制停止D:等重对称答案:D5.在试管中加入0.5 mL 0.1 mol/L NaAc溶液,测定溶液的pH,加1滴酚酞指示剂,观察溶液在加热前后的颜色,下列现象正确的是()。

A:加热后溶液颜色加深B:加热后溶液为无色C:加热后溶液颜色变浅D:加热后有沉淀产生答案:A第二章测试1.递减称量法称的是()的质量?A:试剂B:称量瓶C:试剂与称量瓶D:称量纸答案:C2.有关电子分析天平使用的操作,错误的是()。

A:天平门必须轻开轻关B:差减法称量时必须戴手套或用纸条C:样品放到天平盘后立即读数D:称量前必须检查天平是否水平,必须调零答案:C3.从称量瓶中向锥形瓶中倾倒样品时,需用称量瓶盖子轻轻敲击称量瓶的()。

A:侧面B:瓶口的上边缘C:瓶口的下边缘D:底部答案:B4.电子分析天平的称量方法不包括下面哪一种?()。

A:直接称量法B:递减称量法C:随机称量法D:指定质量称量法答案:C5.在使用电子分析天平测量物体质量的过程中,下列操作不规范的是()。

A:无需关闭天平门即可读数B:待测物体放在天平的托盘的中央C:不用天平测量质量过大、超过天平测量范围的物体D:用镊子夹取坩埚答案:A第四章测试1.滴定操作时,下列正确操作是()。

A:左手控制滴定管, 右手持锥形瓶B:读数时,滴定管可以放在滴定管架上C:右手控制滴定管, 左手持锥形瓶D:滴定管溶液可以成股流下答案:A2.滴定至滴定管的最后刻度仍未变色, 可以再装液继续滴定。

无机及分析化学课后部分思考参考答案

(1)滴定前,弱酸在溶液中部分电离,与强酸相比,曲线开始点提高;

(2)滴定开始时,溶液pH升高较快,这是由于中和生成的Ac-产生同离子效应,使HAc更难离解,[H+]降低较快;

(3)继续滴加NaOH,溶液形成缓冲体系,曲线变化平缓;

(4)接近化学计量点时,溶液中剩余的HAc已很少,pH变化加快;

(5)化学计量点前后,产生pH突跃,与强酸相比,突跃变小;

(6)化学计量点前后,pH仅由滴定剂过量的量计算,曲线与强酸相同。

(1)浓度越大,突跃范围越大。

滴定突跃的终点越高。

第二章 习题解答2-10解:(1)×;(2)×;(3)√;(4)×;(5)×;(6)×;(7)×;(8)×;(9);(10)×;(11)×2-11解:(1)敞开体系;(2)孤立体系;(3)敞开体系;2-12解:(1) Q =100kJ W=-500 kJ △U = Q + W=-400 kJ(2)Q =-100kJ W=500 kJ △U = Q + W=400 k2-13解:因为此过程为可逆相变过程,所以Q p =△H= 40.6kJ ·mol -1W=-p 外△V ≈-n R T =-8.314×373.15=-3.10 kJ ·mol -1 △U = Q + W= 40.6+(-3.10)=37.5 kJ ·mol -12-14解:(1)r m B f m Bf m 2f m f m f m 231B)3CO g Fe,s 3CO,g Fe O ,s 3393.51203(110.52)(822.2)26.77kJ mol H H H H H H -∆=ν∆=∆∆-∆+∆=⨯-⨯-⨯---=-⋅∑((,)+2()()()()+ΘΘΘΘΘΘ(2)r m B f m Bf m 2f m 2f m f m 21B)CO g H ,g CO,g H O,g 393.510(110.52)(241.82)41.17kJ mol H H H H H H -∆=ν∆=∆∆-∆+∆=-----=-⋅∑((,)+()()()()+ΘΘΘΘΘΘ(3)r m B f m Bf m 2f m f m 2f m 31B)6H O l NO,g 5O ,g 4NH ,g 6285.834(90.25)504(46.11)1169.54kJ mol H H H H H H -∆=ν∆=∆∆-∆+∆=⨯-⨯-⨯-⨯-=-⋅∑((,)+4()()()()+ΘΘΘΘΘΘ2-15解:乙醇的Θm f H ∆反应r m H ∆Θ为:(4) 2C (s ,石墨)+3H 2(g )+1/2O 2(g )= C 2H 5OH (l ),所以:反应(4)=反应(2)×2+反应(3)×3-反应(1)r m r m r m r m -1(4)2(2)3(3)(1)2(393.5)3(571.6)(1366.7)1135.1kJ mol H H H H ∆=∆+∆-∆=⨯-+⨯---=-⋅ΘΘΘΘ对反应2C (s ,石墨)+ 2H 2(g )+ H 2O (l )= C 2H 5OH (l )r m f m f m 2f m 2f m 1()(H O,l)2(H ,g)2(C,s)1135.1(285.83)2020849.27kJ mol H H H H H -∆=∆-∆-∆-∆=----⨯-⨯=-⋅乙醇ΘΘΘΘΘ虽然,该反应的r m H ∆Θ<0(能量下降有利),但不能由r m H ∆Θ单一确定反应的方向,实际反应中还须考虑其他因素,如:混乱度、反应速率等。

大学无机化学课后答案第六版孟第十二章答案1、沉淀法的分类不包括以下哪一种方法()[单选题] *A水提醇沉法B碱提酸沉法C铅盐沉淀法D结晶法(正确答案)2、碱性最强的生物碱是()[单选题] *A季铵碱类(正确答案)B哌啶类C吡啶类D吡咯类3、所有游离香豆素均可溶于热的氢氧化钠水溶液,是由于其结构中存在()[单选题] * A异戊烯基B酮基C内酯环(正确答案)D酚羟基对位活泼氢4、中药厚朴中含有的厚朴酚是()[单选题] *A双环氧木脂素类B联苯环辛烯型木脂素类C环木脂内酯木脂素类D新木脂素类(正确答案)5、以下哪种方法是利用混合中各成分在溶剂中的溶解度不同或在冷热情况下溶解度显著差异的原理而达到分离的()[单选题] *A沉淀法B分馏法C结晶法(正确答案)D升华法6、生物碱碱性的表示方法常用()[单选题] *ApKBBKBCpH(正确答案)DpKA7、单萜和倍半萜在化学结构上的明显区别是()[单选题] *A氮原子数不同B碳原子数不同(正确答案)C碳环数不同D硫原子数不同8、下列化合物中,酸性最强的是()[单选题] *A芦荟大黄素B大黄酚C大黄素甲醚D大黄酸(正确答案)9、属于二萜的化合物是()[单选题] *A龙脑B月桂烯C薄荷醇D穿心莲内酯(正确答案)10、水提醇沉法可以沉淀下列()等成分()[单选题] * A葡萄糖B多糖(正确答案)C树脂D生物碱11、E连续回流提取法(正确答案)能用乙醇作溶剂提取的方法有(多选)()*A浸渍法(正确答案)B渗漉法(正确答案)C煎煮法D回流提取法(正确答案)12、具有酚羟基或羧基的游离蒽醌类成分有一定酸性,可用的提取方法是()[单选题]* A酸溶碱沉法B碱溶酸沉法(正确答案)C水提醇沉法D醇提水沉法13、关于肿节风,说法正确的有(多选)()*A别名:接骨金粟兰、九节茶等(正确答案)B功能主治抗菌消炎凉血清热解毒(正确答案)C肿节风为白色针晶(正确答案)D不易溶于甲醇,乙醇14、在简单萃取法中,一般萃取几次即可()[单选题] *A3~4次(正确答案)B1~2次C4~5次D3~7次15、检识黄酮类化合物首选()[单选题] *A盐酸-镁粉反应(正确答案)B四氢硼钠反应C硼酸显色反应D锆盐-枸橼酸反应16、南五味子具有的主要化学成分是()[单选题] *A色原酮B胆汁酸C多糖D木脂素(正确答案)17、具有暖脾胃、散风寒、通血脉作用的是()[单选题] * A穿心莲内酯B青蒿素C莪术醇D桂皮醛(正确答案)18、适用于队热及化学不稳定的成分、低极性成分的提取()[单选题] * A渗漉法B超声提取法C回流提取法D超临界流体提取法(正确答案)19、以下黄酮类化合物中,以离子状态存在的是()[单选题] *A黄酮B花色素(正确答案)C二氢黄酮D查耳酮20、组成木脂素的单体基本结构是()[单选题] *AC5-C3BC5-C2CC6-C3(正确答案)DC6-C421、下列基团在极性吸附色谱中的被吸附作用最强的是()[单选题] *A羧基(正确答案)B羟基C氨基D醛基22、除了能够沉淀有羧基或邻二酚羟基成分,还能沉淀一般酚羟基成分的是()[单选题] *A碱式醋酸铅(正确答案)B中性醋酸铅C酸碱沉淀法D以上都不对23、结晶法一般是在分离纯化物质的哪个阶段常常使用的()[单选题] *A开始B中期C最后(正确答案)D以上均可24、能溶于水的生物碱是()[单选题] *A莨菪碱B小檗碱(正确答案)C长春新碱D长春碱25、牛蒡子属于()[单选题] *A香豆素类B木脂内酯(正确答案)C苯丙酸类D26、容易发霉变质的是()[单选题] *A中药水提取液(正确答案)B中药乙醇提取液C二者均是D二者均非27、分馏法分离挥发油的主要依据是()[单选题] * A密度的差异B沸点的差异(正确答案)C溶解性的差异D旋光性的差异28、苯丙素类的基本母核是具有一个或数个()单元的天然化合物()[单选题] * AC6-C3基团(正确答案)BC6-C6基团CC5-C3基团DC8-C8基团29、临床用于上呼吸道抗菌消炎的是()[单选题] *A穿心莲内酯(正确答案)B青蒿素C莪术醇D薄荷脑30、四氢硼钠反应变红的是()[单选题] *A山柰酚B橙皮素(正确答案)C大豆素D红花苷。

一、选择题1.单色光是指()A. 单一颜色的光B. 单一波长的光C. 波长范围较窄的光D. 波长较短的光解:选B2.被测定溶液浓度增大,则其最大吸收波长()A. 向长波长方向移动B. 向短波长方向移动C. 保持不变D. 条件不同,波长变化的方向不同解:选C3.测定吸光度时应该使读数在0.2到0.8之间的原因是()A. 容易读数B. 由读数造成的误差较小C. 没有读数误差D. 因为仪器设计的要求解:选B4.某物质的吸收曲线的形状主要决定于()A. 物质的本性B. 溶剂的种类C. 溶液浓度的大小D. 参比溶液的种类解:选A5.空白溶液的作用是()A. 减少干扰B. 扣除溶剂、显色剂等的吸光度C. 作为对照D. 用于校准仪器解:选B6.吸光度和透光率的关系是()A. A=(lg1/T)B. A=lg TC. A=1/TD. T=lg(1/A) 解:选A7.显色时,显色剂的用量应该是()A. 过量越多越好B. 按方程计量要求即可C. 只要显色即可D. 适当过量解:选D8.比较法测量时,选择的标准溶液与被测溶液浓度接近,能减小误差的原因是()A. 吸收系数变化小B. 干扰小C. 吸光度变化小D. 透光率变化小解:选A二、填空题:1.朗伯-比尔定律中,吸光度A与溶液浓度c及液层厚度b的关系为A=κbc,κ称为摩尔吸收系数,一般认为κ<104L∙mol-1∙cm-1显色反应属低灵敏度,κ= 104~5×104 mol-1∙cm-1属中等灵敏度κ= 6×104~105属高灵敏度。

2.被测溶液的吸光度越大,则溶液的浓度越浓,透光率越小,溶液的颜色越深。

3.物质对光的吸收具有选择性,取决于物质的本性,吸光后物质处于激发态,然后迅速返回基态。

4.在光度分析中,溶剂、试剂、试液、显色剂均无色,应选择溶剂作参比溶液;试剂和显色剂均无色,被测试液中存在其他有色离子,应选试液作参比溶液。

5.分光光法测量的步骤一般是显色,校正空白,测量吸光度,计算结果。

6.分光光度计的基本组成部分为光源、单色器、吸收池、检测器、读出装置。

三、简答题1.什么是吸收曲线?怎样根据吸收曲线去选择合适的定量测定波长?解:以入射光的波长为横坐标,溶液中被测物质的吸光度为纵坐标作图得到的曲线称为被测物质的吸收曲线。

吸收曲线显示了被测物质对不同波长的光的吸收情况。

一般情况下,为了保证有较高的灵敏度,常选用最大吸收波长作为测定波长。

如果在最大吸收波长处存在干扰时,则应选择灵敏度稍低,但干扰较小的其他波长作为测定波长。

2.分光光度法测定时,为什么常要使用显色剂?为什么可以通过测定显色后的产物的吸光度来确定被测物质的浓度?解:使用显色剂可以提高测量的灵敏度,如果显色反应能够定量的完成,则显色后的产物浓度与被测量物质的浓度成正比,也与显色产物的吸光度成正比。

所以可用通过测定显色后的产物的吸光度来确定被测物质的浓度。

3.影响显色反应的因素有哪些?如何选择合适的显色剂?解:影响显色反应的因素(1)显色剂的用量(2)溶液的pH(3)显色时间(4)显色温度4.如何使由于读数而产生的测定误差最小?解:使读数在0.2~0.8范围内。

5.如何消除由于试剂和溶剂产生的吸光度?解:使用空白溶液就可以去掉溶剂和试剂的吸光度。

6.确定一种新的吸光分析方法,应该从哪几个方面去确定分析条件?解:主要通过显色剂的用量、溶液的pH、显色时间、显色温度4个因素去确定分析条件。

7.为什么要使用标准溶液?什么是标准曲线法?解:仪器分析方法就是通过比较标准溶液和被测溶液的信号的关系进行测定的。

标准曲线法是用一系列不同浓度的标准溶液和被测溶液同时进行测定,然后以标准溶液的浓度为横坐标,以相应的测量值为纵坐标作图。

再根据被测溶液的测量值在图中查得被测溶液的浓度。

8.如何利用分光光度法来测定混合物中的各组分?解:根据混合物的吸光度加和原理,在两个波长在下分别测定混合物的吸光度,联立方程。

利用标准溶液测得各物质在不同波长下的吸收系数,带入方程求解。

四、计算题1.将下列吸光度值换算为透光率:(1)0.01 (2)0.05 (3)0.30 (4)1.00 (5)1.70解:换算:(1)0.01 A=-lg T=-lg0.01= 2(2)0.05 A =1.301(3)0.30 A =0.523(4)1.00 A =0(5)1.70 A =-0.232.质量分数为0.002%的KMnO 4溶液在3.0cm 的吸收池中的透光率为22%,若将溶液稀释一倍后,该溶液在1.0cm 的吸收池的透光率为多少?解:根据朗伯-比尔定律,溶液的浓度与吸光度成正比,未稀释前,在3㎝杯中的吸光度为A =-lgT=-lg0.22=0.658稀释后:A =0.329所以在1㎝杯中的吸光度为A = 0.329/3=0.110所以 T=10-A =10-0.11=0.7763.用丁二酮肟光度法测定镍,若显色后有色物质的浓度为1.7×10-5mol·L -1,用2.0cm 的吸收池在470nm 波长处测得透光率为30.0%,计算此有色物质在该波长下的摩尔吸收系数。

解:根据A =κbc 得,523.0lg A =-=T1415cm mol L 1054.1cm mol L 107.12523.0---⋅⋅⨯=⋅⋅⨯⨯==bc A κ 4.欲使某试样溶液的吸光度在0.2~0.8之间,若吸光物质的摩尔吸收系数5.0×105 L ·mol -1·cm -1,则试样溶液的浓度范围为多少?(吸收池b = 1cm )解:根据A s =εbc s当A =0.2时 1715L m o l 104.0L mol 100.510.2---⋅⨯=⋅⨯⨯==κb A c A =0.8时 1615L mol 101.6L mol 10510.8---⋅⨯=⋅⨯⨯==κb A c 所以样品溶液的浓度范围为4.0×10-7~1.6×10-6mol∙L -1。

5.称取1.0000g 土壤,经消解处理后制成100.00mL 溶液。

吸取该溶液10.00mL ,同时取4.00mL 质量浓度为10.0μg·mL -1的磷标准溶液分别于两个50.00mL 容量瓶中显色、定容。

用1cm 吸收池测得标准溶液的吸光度为0.260,土壤试液的吸光度为0.362,计算土样中磷的质量分数。

解:根据ρab A =得对标准溶液:s ρab A s =对未知溶液:x x ρab A =则有 1-s s mL g 1.110.26050.004.00g 10.00.362⋅=⨯⨯=⋅=μμA c A x x ρ 则原试样中P 的质量分数为41-61-61055.5g0000.1g g 101005mL g 11.111010000.1000.50---⨯=⋅⨯⨯⨯⋅=⨯⨯⨯μμρx 6.用邻二氮菲显色法测定Fe ,称取试样0.5000g ,处理显色后,在510nm 处测得吸光度为0.430,若将溶液稀释1倍后,其透光率为多少?解:溶液稀释一倍后,吸光度为215.02/430.0==A所以 T = 10-A = 10-0.215= 0.6107.两份不同浓度的同一有色配合物的溶液,在同样的吸收池中测得某一波长下的透光率分别为65.0%和41.8%,求两份溶液的吸光度。

若第一份溶液的浓度为6.5×10-4mol·L -1,求第二份溶液的浓度。

解:透光率为65.0%时 0.224100.651==-A 透光率为41.8%时 0.382100.4182==-A 因为 A 1=κbc 1A 2=κbc 2所以 2121c c A A = 13141122L m o l 101.110.224L mol 106.50.382----⋅⨯=⋅⨯⨯=⋅=A c A c 8.一化合物的相对分子质量为125,摩尔吸收系数为2.5×105cm -1·L·mol -1,今欲配制1L 该化合物溶液,稀释200倍后,于1.00cm 吸收池中测得的吸光度为0.600,那么应称取该化合物多少克?解:根据bc A κ=得1615L mol 102.4L mol 1102.50.600---⋅⨯=⋅⨯⨯==b A c κ 则稀释前的浓度为:(2.4×10-6×200) mol·L -1= 4.8×10-4mol·L -1所以需要该化合物的质量为:4.8×10-4 mol·L -1×1 L×125g ·mol -1=0.06(g)9.已知一种土壤含0.40%P 2O 5,它的溶液显色后的吸光度为0.32。

在同样的条件下,测得未知土样的溶液显色后的吸光度为0.20,求该土样中P 2O 5的质量分数。

解:根据A=abc 得2121ρρ=A A 0.25%0.320.40%0.21122=⨯=⋅=A A ρρ 10.当分光光度计的透光率测量的读数误差ΔT = 0.01时,测得不同浓度的某吸光溶液的吸光度为:0.01,0.100,0.200,0.434,0.800,1.20。

利用吸光度与浓度成正比以及吸光度与透光率的关系,计算由仪器读数误差引起的浓度测量的相对误差。

解:因为浓度与吸光度成正比,所以吸光度的相对误差就是浓度的相对误差,所以:A =0.01时,98010010.T .==-,990Δ.T T =+,3104.4)99.0lg (98.0lg -⨯=---=∆A ,44.001.0104.4Δ3=⨯=-A A A =0.100时,794.010100.0==-T ,0.804=+ΔT T ,31044.5)804.0lg (794.0lg -⨯=---=∆A ,0544.0100.01044.5Δ3=⨯=-A A A =0.200时,631.010200.0==-T ,0.641=+ΔT T ,31083.6)641.0lg (631.0lg -⨯=---=∆A , 0342.0200.01083.6Δ3=⨯=-A A A =0.434时,368.010434.0==-T ,0.378Δ=+T T , 21016.1)378.0lg (368.0lg -⨯=---=∆A , 0267.0434.01016.1Δ2=⨯=-A A A =0.800时,158.010800.0==-T ,0.168=+ΔT T , 21067.20267.0)168.0lg (158.0lg -⨯==---=∆A , 0334.0800.01067.2Δ2=⨯=-A A A =1.20时,0631.01020.1==-T ,0.0731Δ=+T T , 21039.60639.0)0731.0lg (0631.0lg -⨯==---=∆A 0532.020.11039.6Δ2=⨯=-A A。