2019版高考历史一轮复习讲义 专题高效整合3

- 格式:ppt

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:21

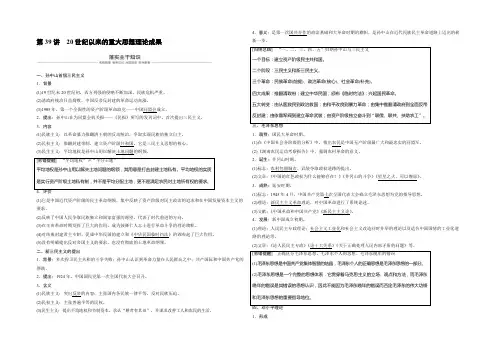

第39讲20世纪以来的重大思想理论成果一、孙中山首倡三民主义1.背景(1)19世纪末20世纪初,西方列强的侵略不断加深,民族危机严重。

(2)清政府统治日益腐败,中国反帝反封建的革命运动高涨。

(3)1905年,第一个全国性的资产阶级革命政党——中国同盟会成立。

2.提出:孙中山在为同盟会机关报——《民报》所写的发刊词中,首次提出三民主义。

3.内容(1)民族主义:以革命暴力推翻清王朝的反动统治,争取实现民族的独立自主。

(2)民权主义:推翻封建帝制,建立资产阶级共和国,它是三民主义思想的核心。

(3)民生主义:平均地权是孙中山用以解决土地问题的纲领。

[易错提醒]“平均地权”≠“平分土地”平均地权是孙中山用以解决土地问题的纲领,其用意是打击封建土地私有。

平均地权的实质是实行资产阶级土地私有制,并不是平均分配土地,更不是满足农民对土地所有权的要求。

(1)它是中国近代资产阶级的民主革命纲领,集中反映了资产阶级对民主政治的追求和在中国发展资本主义的要求。

(2)反映了中国人民争取民族独立和国家富强的愿望,代表了时代前进的方向。

(3)在辛亥革命时期发挥了巨大的作用,成为鼓舞仁人志士进行革命斗争的理论旗帜。

(4)对结束封建君主专制、促成中华民国的建立和《中华民国临时约法》的颁布起了巨大作用。

(5)没有明确提出反对帝国主义的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

二、新三民主义的提出1.背景:多次捍卫民主共和的斗争失败;孙中山认识到革命力量在人民群众之中;共产国际和中国共产党的帮助。

2.提出:1924年,中国国民党第一次全国代表大会召开。

3.含义(1)民族主义:突出反帝的内容;主张国内各民族一律平等,反对民族压迫。

(2)民权主义:主张普遍平等的民权。

(3)民生主义:提出平均地权和节制资本,承认“耕者有其田”,并谋求改善工人和农民的生活。

4.意义:是第一次国共合作的政治基础和大革命时期的旗帜,是孙中山在近代民族民主革命道路上迈出的崭新一步。

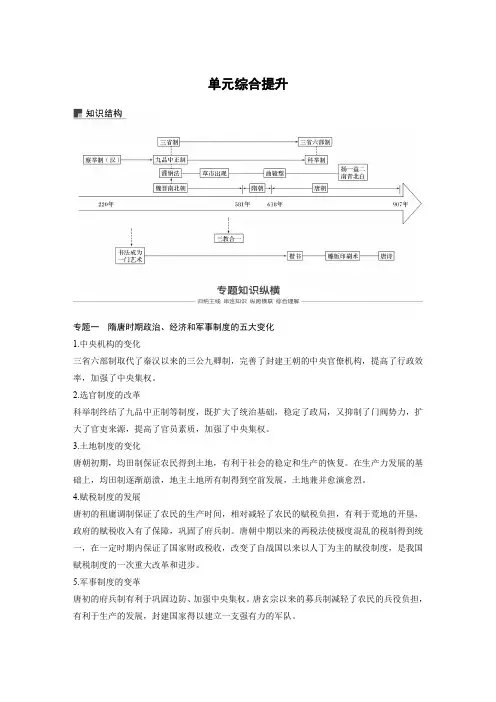

单元综合提升专题一隋唐时期政治、经济和军事制度的五大变化1.中央机构的变化三省六部制取代了秦汉以来的三公九卿制,完善了封建王朝的中央官僚机构,提高了行政效率,加强了中央集权。

2.选官制度的改革科举制终结了九品中正制等制度,既扩大了统治基础,稳定了政局,又抑制了门阀势力,扩大了官吏来源,提高了官员素质,加强了中央集权。

3.土地制度的变化唐朝初期,均田制保证农民得到土地,有利于社会的稳定和生产的恢复。

在生产力发展的基础上,均田制逐渐崩溃,地主土地所有制得到空前发展,土地兼并愈演愈烈。

4.赋税制度的发展唐初的租庸调制保证了农民的生产时间,相对减轻了农民的赋税负担,有利于荒地的开垦,政府的赋税收入有了保障,巩固了府兵制。

唐朝中期以来的两税法使极度混乱的税制得到统一,在一定时期内保证了国家财政税收,改变了自战国以来以人丁为主的赋役制度,是我国赋税制度的一次重大改革和进步。

5.军事制度的变革唐初的府兵制有利于巩固边防、加强中央集权。

唐玄宗以来的募兵制减轻了农民的兵役负担,有利于生产的发展,封建国家得以建立一支强有力的军队。

专题二魏晋至隋唐时期儒学发展的特点1.佛、道盛行,冲击儒学,一定程度上动摇了儒学的正统地位。

2.儒学地位不独尊,与佛、道并存,且通过援佛道理论入儒家学说来发展自己,最终发展为“三教合一”。

3.儒学的生存与发展靠的是传统力量而缺少成熟的文化政策做保证,魏晋南北朝时期社会动荡对儒学冲击较大,隋唐统一,复兴儒学迫在眉睫。

专题三佛教的传播对魏晋到隋唐时期社会的影响1.政治上,它被封建统治者用来腐蚀人民,维护封建统治。

南北朝时,佛教在中国得到很大发展,南方和北方相同的宗教信仰成为隋朝统一中国的条件之一。

唐朝时,佛教与道教、儒学并存,玄奘西游、鉴真东渡密切了对外关系。

但同时,佛教的盛行也导致了人口减少、军队战斗力减弱、官吏不问政事,导致了僧侣贵族与世俗地主的矛盾。

2.经济上,佛教的盛行催生了一种畸形的社会经济——寺院经济。

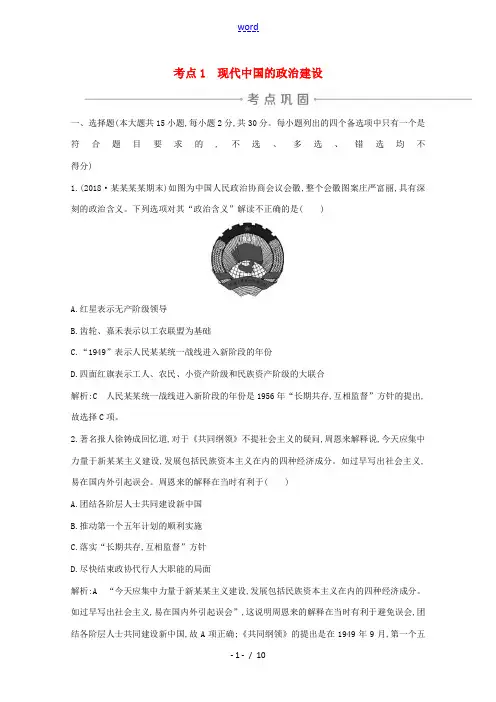

考点1 现代中国的政治建设一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。

每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.(2018·某某某某期末)如图为中国人民政治协商会议会徽,整个会徽图案庄严富丽,具有深刻的政治含义。

下列选项对其“政治含义”解读不正确的是( )A.红星表示无产阶级领导B.齿轮、嘉禾表示以工农联盟为基础C.“1949”表示人民某某统一战线进入新阶段的年份D.四面红旗表示工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的大联合解析:C 人民某某统一战线进入新阶段的年份是1956年“长期共存,互相监督”方针的提出,故选择C项。

2.著名报人徐铸成回忆道,对于《共同纲领》不提社会主义的疑问,周恩来解释说,今天应集中力量于新某某主义建设,发展包括民族资本主义在内的四种经济成分。

如过早写出社会主义,易在国内外引起误会。

周恩来的解释在当时有利于( )A.团结各阶层人士共同建设新中国B.推动第一个五年计划的顺利实施C.落实“长期共存,互相监督”方针D.尽快结束政协代行人大职能的局面解析:A “今天应集中力量于新某某主义建设,发展包括民族资本主义在内的四种经济成分。

如过早写出社会主义,易在国内外引起误会”,这说明周恩来的解释在当时有利于避免误会,团结各阶层人士共同建设新中国,故A项正确;《共同纲领》的提出是在1949年9月,第一个五年计划开始是在1953年,故B项错误;“长期共存,互相监督”方针提出于1956年,故C项错误;1954年第一届全国人民代表大会召开结束了政协代行人大职权的局面,D项错误。

3.下图是中华人民某某国某时期政权组织结构示意图。

中央人民政府委员会( )①接受中国人民政治协商会议全体会议的领导②具有新某某主义政权性质③依据《中华人民某某国宪法》履行职权④领导完成了社会主义改造A.①②B.②④C.①③D.③④解析:A 本题考查学生调动和运用所学知识的能力。

第3讲君主专制政体的演进与强化一、选择题1.(2017·淄博三模)汉代的监察机关人员少而且官阶低,御史台的主管御史中丞官阶尚不及九卿,实行“位卑权重”的原则。

这种做法( )A.有利于皇帝对官员的控制B.阻碍了监察职能的发挥C.有效杜绝官僚机构的腐败D.防止了地方割据势力膨胀答案 A解析据材料汉代的监察机关人员“位卑权重”的原则,这样做有利于皇帝对官员的控制,故A项正确;材料只是说监察官员地位低但权力很大,并不妨碍他们行使监察职能,故B项错误;材料中并没有提及汉代的监察制度的效果,故C项错误;材料说的是汉代的监察制度,监察制度并不能起到防止地方割据势力膨胀的作用,故D项错误。

2.(2017·昆明一中第八次高考适应性训练,25)“位卑权重、位高权轻”是中国古代设置官吏的重要原则,对品级较低者委以重任便于控制。

以下符合这一原则的是( )A.秦始皇时期的“三公”B.汉武帝时期的“中朝”C.唐太宗时期的“三省”D.宋太祖时期的“二府”答案 B解析结合所学知识,秦朝的“三公”位高权重,与题意不符,故A项错误;西汉时期的“中朝”指汉武帝任用自己身边的侍从担任中朝决策机构,体现了“位卑权重”,三公九卿转变成了“外朝”执行机构,属于“位高权轻”,故B项正确;结合所学知识,唐朝的三省长官都是宰相,拥有实权,与题意不符,故C项错误;宋朝的“二府”属于“位高权重”,与题意不符,故D项错误。

3.(2017·内江五模,25)《汉书·武帝纪》载:“元封五年,初置刺史部十三州。

”《汉仪》载:“常以秋分行部,到所部,郡国各遣一吏迎之界上,奉诏六条察州。

”材料表明( )A.汉朝的封国制与周朝分封制相比较有一定变化B.刺史行使在地方的察举权C.刺史出现对丞相权力有一定的牵制作用D.造成刺史滥用职权干预地方的现象产生答案 A解析题干中“常以秋分行部,到所部,郡国各遣一吏迎之界上,奉诏六条察州”说明汉代实行的是郡国并行制,这与周朝的分封制有所不同,故A项正确;结合所学知识可知,刺史在地方行使的是监察权,故B项错误;结合所学知识可知刺史负责监察地方因而对相权没有牵制作用,故C项错误;题干中并未提到刺史滥用职权的现象,故D项错误。

(对应学生用书第67页)知识网络·脉络清晰|框图纵览,用联系的观点牢记历史【认读导引】两大线索:列强的侵略,中国逐步沦为半殖民地半封建社会历程;中国社会各阶级追求民族独立、国家富强的探索历程。

四大主题:列强侵华战争的结果、影响;中国农民阶级的抗争——太平天国运动与义和团运动;资产阶级领导的维新变法运动和辛亥革命;无产阶级领导的五四爱国运动和新民主主义革命。

知识整合·无障通达|专题归纳,用辩证的观点看待历史[纵向梳理]一、19世纪40年代至20世纪三四十年代列强侵华的阶段特征、影响及认识1.阶段特征、影响2.认识(1)从起因看,与世界资本主义发展阶段和程度紧密相关,具有明显的阶段特征。

(2)从列强侵华目的看,最终目的是获取最大经济利益。

不平等条约规定的开埠通商、协定关税、资本输出等,都是这一根本目的的具体体现。

(3)从结果看,除了日本的全面侵华战争外,其他均以中国失败告终,这说明了只有全民族联合起来,才能取得反对外来侵略的胜利。

(4)从列强侵华的影响看,对中国产生了双重影响。

一方面,造成了中国的贫穷落后,阻碍了中国民族资本主义的发展;另一方面,冲击了中国旧的经济和政治秩序,扩大了中外交流的范畴和规模。

二、国共两党关系发展演变的阶段特征、演变原因、结果或影响民族觉醒的本质内涵是民族认同感和为民族富强而奋斗的精神。

进入近代以后,由于西方列强的野蛮侵略,中华民族的生存面临严重威胁,各民族之间形成空前的休戚相关、命运与共的关系,中华民族精神也在各民族共同的反帝反封建斗争中得到了升华。

1.鸦片战争——民族意识的萌发鸦片战争的惨败使中国开始沦为半殖民地半封建社会,人们的思想意识也开始发生改变,人们从天朝上国的美梦中惊醒,反对外来侵略、保家卫国的民族意识开始觉醒。

2.甲午中日战争——民族意识逐渐强化甲午中日战争、列强瓜分狂潮使民族危机意识空前强化,首先是知识分子掀起了维新变法运动,紧接着是农民阶级的义和团运动,资产阶级革命派掀起了辛亥革命,民族意识逐渐强化。

(对应学生用书第58页)知识网络·脉络清晰|框图纵览,用联系的观点牢记历史[认读导引]一大特色:中国特色社会主义民主政治。

两大主题:现代中国的民主政治建设与祖国统一和外交发展的曲折历程。

三大政治制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度。

知识整合·无障通达|专题归纳,用辩证的观点看待历史一、新中国政协制度的发展历程1.建立1949年,召开中国人民政治协商会议第一届全体会议,初步建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,由其代行全国人民代表大会职权。

2.转变1954年,第一届全国人民代表大会召开,中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权结束,作为统一战线组织继续存在和发展,行使政治协商、民主监督和参政议政的职能。

3.发展1956年,中国共产党提出“长期共存,互相监督”的方针,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段。

4.曲折1966-1976年,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度遭到严重破坏。

5.完善1982年,中国共产党提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,进一步完善了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

二、特别行政区、民族自治区的区别与联系1.改变的是心态,不变的是姿态1949年,新中国遭到西方各国的孤立和遏制,内外交困、举步维艰——打破外部封锁是当时形势的迫切需要,获得外交承认则是开展对外交往的前提。

60多年后,中国与全球超过170个国家建立了外交关系,加入了100多个政府间国际组织,与世界绝大多数国家和地区有着密切的友好往来。

2.改变的是政情,不变的是政策1949年,新中国的对外交往受到国际形势的制约和意识形态的影响,外交上奉行“一边倒”,即使如此,在中苏关系最密切的时期中国也没有在国家主权独立、政策立场自主问题上向苏联让步或唯苏联马首是瞻。

60多年后,全球化时代的中国致力于开展全方位外交,主张“求同存异、合作共赢”,在与各发达国家、发展中国家携手合作的同时继续坚持独立自主的对外政策。