CDA批评话语分析简介

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:3

趋于质的研究的批评话语分析一、概述批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)作为一种话语分析的重要方法,在社会科学研究中日益受到关注。

尽管批评话语分析被普遍认为是质的研究(qualitative research)的一种,但在实际操作中,一些以批评话语分析为题的研究论文并未完全体现出质的研究特征。

本文旨在探讨如何使批评话语分析更加符合质的研究特性,从而更好地关注社会问题,分析话语问题,并体现其社会实践性。

我们将回顾质的研究的理论基础和发展脉络,总结其关键特征。

在此基础上,我们将讨论批评话语分析与质的研究的共通之处,以及批评话语分析在突出其质的研究特征上需要加强的方面。

我们认为,批评话语分析在质的研究特性上需要加强的两个方面是:一是突出研究者作为研究工具的重要性,强调研究者与社会的契合度,避免为了研究而研究的选题方式二是突出对问题的解释性理解,避免追求绝对真理的倾向,以更加开放和包容的态度对待研究结果。

接着,我们将提出一种趋于质的研究的批评话语分析模式。

该模式将更加注重对社会问题的关注,深入分析社会问题中体现的话语问题,并强调其社会实践性。

我们将通过具体案例来展示如何运用这种模式进行批评话语分析,以期在提升批评话语分析质的研究特性方面做出有益的尝试。

1.1 研究背景随着社会科学研究的不断深入,话语分析作为一种重要的研究方法,逐渐受到了广泛的关注。

批评话语分析(Critical Discourse Analysis, CDA)作为话语分析的一个重要分支,旨在揭示语言、权力和社会结构之间的关系,对语言中的不平等、偏见和歧视进行批判和反思。

近年来,批评话语分析在社会科学领域的应用日益广泛,涉及政治、经济、文化等多个方面。

现有的批评话语分析研究往往过于注重宏观层面的社会结构和权力关系,忽视了微观层面的语言使用和个人经验。

这种倾向导致批评话语分析在一定程度上与现实生活脱节,难以有效揭示个体在社会交往中的真实体验和感受。

浅析批评性话语分析摘要:话语是社会和文化的构成要素,与其相互影响,相互包含。

话语分析,既是其三者相互作用影响下的产物。

批评性话语分析是其中最有影响的一个分析。

本文从四个方面阐释了批评性话语分析,既概念、理论渊源、分析原则及主要方法。

其中主要方法包括:系统功能语法分析、语篇体裁交织性分析和话语历史背景分析。

这三种方法各有侧重,互为补充,它们使批评性话语分析成为传统的社会和文化分析的重要补充,使其变为一种社会行动,促进人类社会的进步。

关键词:批评性话语分析;分析原则;方法1.引言1.1什么是批评性话语分析批评性话语分析(critical discourse analysis),简称CDA,也叫做批评语言学( critical linguist ics),旨在通过分析语言特征及其生成的社会文化背景挖掘隐含于语言中的意识形态, 进而揭露语言、权势和意识形态之间的复杂关系。

批评性话语分析诞生于20世纪70 年代,英国语言学家Fowler 等在《语言和控制》(Language and Control)一书中首次提出批评语言学这一概念, 揭开了批评性话语分析研究的序幕。

批评性话语分析被认为是批评语言学最有影响的一个分析,它通过分析大众语篇揭示意识形态对语篇的影响和语篇对意识形态的反作用。

不同学者对批评话语分析的诠释不尽相同。

Van Dijk认为批评话语分析的研究动力和兴趣来自于紧迫的社会问题,他希望通过分析更好地理解这些问题。

批评话语分析不仅关注社会不公正、不平等、权势,更意在揭露在这些不公正、不平等和权势的构建和维护过程中话语所起的微妙作用。

Fairclough 认为“批评”的意思就是要揭示人们所不清楚的某些关系,比如语言、权势和意识形态之间的关系。

Lazar 把批评话语分析理解为对已经“自然化”的事物“去神秘化”的过程。

Cameron指出这种自然化往往是服务于特定利益而违背了他人的利益。

批评性话语分析家认为话语是影响人们思想和实践的强有力方式, 因而有必要通过详细分析揭示其中的权势关系。

新闻语篇中的批评性话语分析【摘要】批评性语篇分析主要分析新闻语篇,以揭示隐藏在语言背后的意识形态意义。

其方法论主要建立在Halliday的系统功能语言学基础上,从及物性、情态和转换三个方面分析了英语新闻语篇中的某些形式和结构可能具有的意识形态意义。

语篇的及物性、转换、情态、谈话描述等的选择体现作者的立场、观点、交际意图和社会语境的影响和制约。

【关键词】批评性话语意识形态新闻语篇一、概述批评性语篇分析(CDA)又叫批评语言学、批评性语言研究或语言学批评,是1979年由Fowler、Hodge、Kress、Trew等人在《语言与控制》一书中提出的。

它旨在透过表面的语言形式,揭露意识形态对话语的影响、话语对意识形态的反作用,以及两者是如何源于社会结构和权势关系,又是如何为之服务的。

批评性话语分析(CDA)被认为是批评语言学最有影响的一个分析,它通过分析大众语篇揭示意识形态对语篇的影响和语篇对意识形态的反作用。

CDA坚持以语言学为主体,利用系统功能语言学中把语言看作是社会符号的观点,集中分析语篇中语言是如何反映权力关系,分析语篇是如何被人为地用来产生和维持社会不平等关系,揭示语篇中隐藏的意识形态,增强人们“批评语言意识”(Critical language awareness),提高人们对语言运用的鉴赏和批评能力,帮助人们对自己作为语篇生产者和接收者而介入的实践有更多意识,以便更好地应付语言对当今社会生活越来越广泛的介入。

二、及物性概念功能(包括经验部分和逻辑部分)用来表达新的信息或是给听话者传递一定的未知内容整个及物性系统是概念内容的一部分,是表现概念功能的一个语义系统。

及物性体现了语言的概念功能。

本文提到及物性与传统的及物性有着根本的区别。

传统语法中的及物性只是句法上的区别,即动词带宾语。

Halliday认为及物性是人们用语言描述现实的基石。

它把人们的所作所为、所见所闻描述成各种不同的过程,并指明各种过程的参与者(participant)和环境成分(circumstantial element)。

批评语篇分析的社会和认知取向一、本文概述批评语篇分析(Critical Discourse Analysis, CDA)是一种语言学研究方法,旨在揭示语言使用与社会、政治、文化等因素的交互关系。

它关注语言如何构建现实,如何反映和塑造社会不平等和权力关系,以及如何影响人们的认知和行为。

本文将对批评语篇分析的社会和认知取向进行概述,探讨其理论背景、研究方法和应用领域,以期深化对语言与社会、认知关系的理解。

在社会取向方面,批评语篇分析关注语言在社会结构中的作用。

它认为,语言是社会现实的建构工具,不同群体通过语言来表达和维护自身利益。

批评语篇分析旨在揭示语言背后的社会不平等和权力关系,分析语言如何被用来合法化不平等、压制异议、维护特定利益。

通过对社会现象的语言分析,批评语篇分析能够揭示出隐藏在语言背后的社会问题和矛盾。

在认知取向方面,批评语篇分析关注语言如何影响人们的认知过程。

它认为,语言不仅仅是交流工具,还是塑造人们思维和观念的重要因素。

批评语篇分析关注语言如何构建现实、影响人们的认知框架和思维方式,以及如何通过语言来引导和控制人们的注意力、记忆和判断。

通过对语言与认知关系的分析,批评语篇分析能够揭示出语言如何影响人们的思维和行为,进而揭示出语言与认知之间的复杂关系。

本文将对批评语篇分析的社会和认知取向进行详细介绍,包括其理论背景、研究方法和应用领域。

通过本文的阐述,读者将能够更深入地了解批评语篇分析的基本概念和理论框架,以及其在社会、政治、文化等领域的应用价值。

本文还将探讨批评语篇分析所面临的挑战和未来发展方向,以期推动该领域的深入研究和应用。

二、批评语篇分析的社会取向批评语篇分析的社会取向着重于语言与社会结构、权力关系以及意识形态的紧密联系。

在这一取向中,语言被视为一种社会实践,通过话语的构建和传播,反映并塑造着社会的各种关系和权力结构。

批评语篇分析的社会取向强调了话语的社会功能和影响,特别是话语如何参与塑造社会不平等、歧视和压迫等问题。

跨文化传播的话语偏见研究:批评性话语分析路径一、本文概述随着全球化的深入发展,跨文化传播已成为现代社会不可或缺的一部分。

然而,在这一过程中,话语偏见的存在常常导致误解、冲突甚至文化对立。

因此,本文旨在通过批评性话语分析的视角,深入研究跨文化传播中的话语偏见问题,揭示其产生机制、表现形式和影响,以期促进跨文化交流的有效性和和谐性。

具体而言,本文将首先对话语偏见的概念进行界定,明确其在跨文化传播中的内涵和外延。

接着,通过批评性话语分析的方法,对跨文化传播中的话语偏见进行解构,揭示其背后的社会、文化、心理等因素。

在此基础上,本文将进一步探讨话语偏见对跨文化传播的影响,包括对信息传播、人际交往、文化认同等方面的负面作用。

本文将提出应对话语偏见的策略和建议,以期促进跨文化交流的健康发展。

通过本文的研究,我们期望能够深化对跨文化传播中话语偏见的认识和理解,为提升跨文化交流的质量和效果提供理论支持和实践指导。

本文也期望能够引起更多学者和实践者对跨文化传播中话语偏见问题的关注和思考,共同推动跨文化交流领域的繁荣和发展。

二、跨文化传播的话语偏见概述在全球化日益加速的今天,跨文化传播已成为不同文化间交流的主要方式。

然而,这种交流并非总是顺畅无阻,相反,它经常受到各种话语偏见的影响。

话语偏见是指在跨文化传播过程中,由于文化差异、语言障碍、认知局限等因素,导致信息在传递过程中被误解、曲解或遗漏的现象。

这些偏见不仅阻碍了有效的跨文化交流,还可能引发误解和冲突,对国际关系和社会发展产生深远影响。

话语偏见在跨文化传播中表现为多种形式。

一方面,由于语言符号的多样性和复杂性,不同文化背景下的个体可能对同一符号产生不同的解读。

例如,某些词汇或表达方式在某些文化中可能是礼貌和尊重的体现,而在其他文化中则可能被视为冒犯或无理。

另一方面,由于文化认知框架的差异,不同文化背景下的个体可能对同一事件或现象产生不同的看法和理解。

这种认知框架的差异可能导致双方在交流中产生误解和冲突。

近十年国内批评话语分析研究综述摘要:批评话语分析(简称CDA)由Flower在1979年提出,于1995年首次被引进国内,短短15年的研究已引起国内语言学界的关注,吸引了许多学者的注意,批评话语分析的论文不断涌现。

通过对2000年至2010年5月发表在国内12种语言类核心期刊上的批评话语分析论文进行检索、统计分析和总结,试图发现国内批评话语分析研究的现状、特点及发展态势,同时对目前研究中存在的问题提出自己的见解,以期对我国批评话语分析研究有所帮助。

关键词:批评话语分析( CDA);现状;问题;态势批评话语分析(Critical Discourse Analysis)是一种话语分析方法,英国语言学家Roger Flower等人1979年在《语言与控制》中提出,至今已有31年的历史,其主要代表人物有M. Fourcault,N. Fairchlugh,G.Kress,R. Fowler,VanDijk, Fairclough, Martin, Wodak,P.Chilton,R.Scollon,S.Ja-ger.E.Johnson,Wethere等等。

批评性话语分析在特殊的社会时代产生,其主要目的是从批判的角度来分析话语,揭示语言、权力和意识形态之间的关系。

它结合了语言学、政治学、社会学、心理学、教育学、传播学等多门学科知识。

其哲学基础是新马克思主义和法兰克学派的社会批评理论。

因此,批评话语分析就是通过分析话语结构,揭示话语是如何建构和反映权力关系。

其主要的语言学理论基础是Halliday的系统功能语言学。

Halliday的系统功能语法在描述语篇结构的同时,试图从社会和交际功能来解释出现这种语篇结构的原因。

这被批评话语分析所继承。

自从20世纪Saussure区分了语言和言语,以言语为研究对象的CDA逐渐受到关注,吸引着越来越多的学者的注意。

尽管研究的时间只有短短31年,但它在国内外呈蓬勃发展之势,使它成为了现代语言学研究的一个新兴分支。

批评性话语分析篇一:批评性话语分析● 杜 婷批评性话语分析(Critical Discourse Analysis, CDA)是20世纪70年代末期语篇分析领域发展起来的一个重要的研究方向和研究方法。

1979年R.Fowler、B.Hodge、G.Kress和T.Trew出版了《语言与控制》(Language and Control)一书,提出批评语言学的分析方法,旨在通过对大众语篇的分析,来揭示意识形态对语篇的影响和语篇对意识形态的反作用。

①在分析方法上,批评性话语分析坚持以M.A.K.Halliday的系统功能语法作为分析工具,通过观察语言特点和它们生成的历史背景来解释语言结构背后的意识形态意义,进而揭示语言、权利和意识形态之间的关系。

其主旨是要透过语言形式来揭露意识形态对话语的影响,以及话语对意识形态的反作用。

②随着批评性话语分析研究的深入,新闻语篇作为批评话语分析的一个重要研究领域,受到越来越多的关注。

今天,以英语为媒介的大众传播媒体日益渗透到国际社会的方方面面,英语新闻每天都在影响着世界舆论。

新闻报道从来就不是绝对客观公正的,许多新闻语篇看似客观公正,实则含而不露地表达了各种意识形态意义,对读者产生着潜移默化的影响。

③本文从情态、直接和间接引语、转换、词汇等角度,考察和揭示美国新闻报道背后起作用的意识形态,进而揭示美国媒体以及主流社会对中国认识的偏差。

文本分析2011年7月23日温州动车追尾事故发生后,国内外各大媒体对这次铁路交通事故进行了各种各样的报道。

美国的主流媒体一直宣称其新闻报道客观公正,然而事实并非如此。

本文以《纽约时报》官方网站上的一篇报道为文本,以批评性话语分析理论为基础,从情态、被动语态、直接和间接引语以及词汇等方面分析报道中所蕴涵的意识形态,从而揭示美国主流媒体对中国认识的偏差以及对中国国际形象的颠覆。

1.情态情态主要表达人际功能,分析新闻报道中的情态可以反映出作者的意识形态。

商务英语谈判的批评性话语分析一、本文概述《商务英语谈判的批评性话语分析》这篇文章旨在通过批评性话语分析(Critical Discourse Analysis, CDA)的视角,深入探讨商务英语谈判中的语言使用及其背后的社会、文化和心理因素。

批评性话语分析是一种语言学研究方法,它强调话语的社会性和政治性,并试图揭示语言使用与社会结构、权力关系以及意识形态之间的复杂关系。

在商务英语谈判的背景下,批评性话语分析提供了一种独特的视角,使我们能够更深入地理解谈判过程中的语言策略、互动模式以及它们如何影响谈判的结果。

本文将重点关注谈判中的话语构建、权力动态和意识形态表达,并试图揭示这些元素如何共同塑造谈判的走向和结果。

通过批评性话语分析,我们将能够更全面地理解商务英语谈判的本质和复杂性,同时也能够为商务实践者提供有价值的指导,帮助他们在谈判中更有效地运用语言策略,以实现自己的商业目标。

二、商务英语谈判中的语言特点商务英语谈判作为一种特殊语境下的交际活动,其语言使用具有一系列独特的特点。

商务英语谈判的语言具有高度的专业性。

谈判者通常使用特定的术语和行话,这些术语和行话反映了商业活动的特点和规律。

这些专业术语的准确使用有助于确保谈判双方能够准确、高效地传达信息,避免因语言误解而导致的谈判僵局。

商务英语谈判的语言强调礼貌和尊重。

在谈判过程中,谈判者通常会使用委婉、含蓄的表达方式,以避免直接冲突和尴尬。

这种礼貌和尊重的语言使用有助于建立和维护谈判双方的信任和合作关系,为谈判的顺利进行创造良好的氛围。

商务英语谈判的语言还具有策略性和灵活性。

谈判者需要根据谈判的进展和对手的反应,灵活调整自己的语言策略。

他们可能会使用各种修辞手法,如隐喻、比喻等,以增强语言的表达力和说服力。

同时,他们还会通过语言的节奏、语调和停顿等手段,来控制谈判的节奏和氛围,以达到最佳的谈判效果。

商务英语谈判的语言还注重信息的准确性和清晰度。

谈判者需要确保自己所传达的信息准确无误,避免因语言模糊或歧义而导致的误解和纠纷。

批评话语分析述评批评话语分析:理论、方法及应用引言批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)是语言学的一个重要分支,旨在揭示隐藏在语言背后的权力关系和社会意识形态。

批评话语分析在过去的几十年中经历了快速的发展,已经成为社会科学领域的重要研究工具。

本文将回顾批评话语分析的发展历程,阐述其基本方法,探讨其在教育、媒体、政治等领域的应用,并分析批评话语分析的优缺点。

批评话语分析的发展历程批评话语分析起源于20世纪70年代的英国。

当时,语言学家们开始语言与权力、意识形态之间的关系,尝试通过分析话语来揭示社会结构和不平等现象。

到了80年代,批评话语分析逐渐发展成为一种独立的理论和方法论,并开始应用于多个领域,包括教育、媒体和政治等。

批评话语分析的方法批评话语分析的主要方法包括文本分析、访谈分析和图像分析。

文本分析是批评话语分析的核心方法之一,通过对文本进行深入的解读和分析,揭示文本中所蕴含的权力关系和社会意识形态。

在文本分析过程中,批评话语分析者通常文本的词汇、语法和结构等特征,以及这些特征如何反映和塑造社会现实。

访谈分析是批评话语分析中了解话语实践的重要手段。

通过分析访谈中的语言使用和互动过程,可以揭示访谈者之间的权力关系以及访谈者与社会结构之间的关系。

图像分析是批评话语分析的新兴方法,通过对图像进行深入的解读和分析,揭示图像中所蕴含的权力关系和社会意识形态。

在图像分析过程中,批评话语分析者通常图像的视觉元素、语境和社会背景等特征,以及这些特征如何反映和塑造社会现实。

批评话语分析的应用批评话语分析在教育、媒体和政治等领域具有广泛的应用。

在教育领域,批评话语分析可以帮助教育者理解教育政策、课程和教学实践中的权力关系和社会意识形态,从而促进教育公平和改进教学质量。

例如,通过对课程内容的批评话语分析,可以揭示课程中隐含的意识形态和价值观念,为教育者和政策制定者提供有益的反馈和建议。

批评话语分析研究新动态一、本文概述批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)是一种语言学研究方法,旨在揭示语言使用背后的社会、政治和文化问题。

它通过深入分析文本中的语言结构、词汇选择、语法规则等因素,揭示出这些语言现象如何与特定的社会、政治和意识形态环境相互关联,并如何影响人们的认知和行为。

近年来,随着语言学研究的深入和社会问题的日益复杂化,批评话语分析逐渐受到学界的广泛关注,成为语言学研究的新热点。

本文将对批评话语分析的最新研究动态进行概述,重点关注该领域的研究方法、研究主题和研究成果。

我们将首先介绍批评话语分析的基本理论框架和研究方法,包括话语分析的基本概念、批评话语分析的主要理论框架以及常用的研究方法等。

然后,我们将重点关注批评话语分析在各个领域的应用,包括政治、经济、文化、社会等方面,分析这些领域中的语言现象和背后的社会问题。

我们将对批评话语分析的未来发展趋势进行展望,探讨该领域可能的研究方向和研究重点。

通过本文的概述,读者可以了解批评话语分析的基本理论和研究方法,掌握该领域的最新研究动态,同时也可以对该领域的研究前景有所了解和认识。

二、批评话语分析的理论基础与发展历程批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)是一种多学科交叉的研究方法,其理论基础深厚且多元,主要包括语言学、社会学、心理学、政治学等多个领域。

其发展历程也经历了从初步形成到逐渐成熟的过程,对现代社会科学研究产生了深远影响。

在理论基础上,批评话语分析主要借鉴了语言学中的系统功能语言学和认知语言学的理论。

系统功能语言学认为语言是社会符号系统,语言的使用不仅是传递信息,还是社会行为和社会关系的体现。

而认知语言学则强调语言理解和使用过程中的认知过程,认为话语的生成和理解与人的认知结构密切相关。

社会学中的批判理论、心理学中的认知心理学、政治学中的权力理论等也为批评话语分析提供了重要的理论支撑。

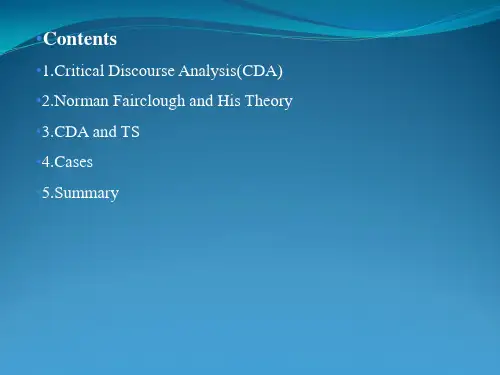

Outline

Definition

The aims of CDA

The principle of CDA

The sets of CDA

Methodology

Critical discourse analysis, an analytic method springing up in

late 1970s and early 1980s, mainly studies public discourses and non-literature discourses. It attaches great importance to analyzing production, transmission and reception of discourse under social and historical background. It aims to disclose relations among language, power and ideology. It methodology is built on Halliday’s systemic-functional linguistics.

Definition

Critical discourse analysis(CDA) is an interdisciplinary approach

to the study of discourse that views language as a form of social

practice and focuses on the ways social and political domination are reproduced in text and talk.

CDA is a type of discourse analytical research that primarily

studies the way social power abuse, dominance and inequality are enacted, reproduced and resisted by text and talk in the social and political context. With such dissident research, critical discourse analysts take

explicit position, and thus want to understand, expose, and ultimately resist social inequality.

The Aims of CDA

The purpose of critical discourse analysis is to focus on social

and political problems, mainly those involving inequality and power dominance. The reaction of people of different sexual orientations, classes, age groups, locations and other groups all vary according to their own ideologies. The ultimate goal is to change or stop the social or political problem of inequality.

The principles of CDA

Fairclough and Wodak summarize the main tenets of CDA:

CDA addresses social problem;

Power relations are discursive;

Discourse constitutes society and culture;

Discourse does ideological work;

Discourse is historical;

The link between text and society is mediated; Discourse analysis

is interpretative and explanatory; Discourse is a form of social action;

The sects of CDA

1.Fairclough Lancaster School 社会变革论

2.Wodak Vienna School 语篇历史法

3.Wetherell Loughborough School 话语心理学

4.Kress& Van Leeuwen 社会符号法

5.Van Dijk 社会认知法

Methodology

CDA mainly has three ways, which are systemic functional grammar analysis, genre analysis of the inter-level and historical background discourse analysis. These three methods focus on different aspects and complement one another. They enable critical discourse analysis to be the important complement of the

traditionally social and cultural analysis as well as a kind of social activity, which boosts the progress of human society.。