第二章 纳米颗粒的基本理论

- 格式:ppt

- 大小:370.00 KB

- 文档页数:40

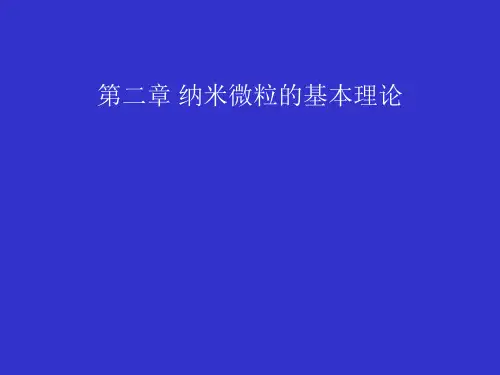

第二章纳米微粒的基本理论小尺寸效应电转换表面效应T红外敏感、红外隐身三、量子尺寸效应四、宏观量子隧道效应五、库仑堵塞效应六、介电限域效应一、小尺寸效应随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。

由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应(体积效应)。

对超微颗粒而言,尺寸变小,就会产生如下一系列新奇的性质:当微粒的尺寸与光波波长、电子德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,微粒表面层附近的原子密度减小导致材料的磁性、光吸收、化学活性、催化特性以及熔点等与普通粒子相比有很大变化,这就是纳米粒子的小尺寸效应。

1. 尺寸与光波波长(几百nm)相当颗粒光吸收极大增强、光反射显著下降(低于1%);几个nm厚即可消光,高效光热、光固体在宽谱范围内对光均匀吸收光谱蓝移(晶体场)、新吸收带等。

2. 与电子德布罗意波长相当铁电体顺电体;多畴变单畴,显出极强的顺磁性。

20nm的Fe粒子(单磁畴临界尺寸),矫顽力为铁块的1000倍,可用于高存储密度的磁记录粉;但小到6nm的Fe粒,其矫顽力降为0 表现出超顺磁性,可用于磁性液体(润滑、密封)等离子体共振频移(随颗粒尺寸而变化):改变颗粒尺寸,控制吸收边的位移制造具有一定频宽的微波吸收纳米材料(电磁波屏蔽、隐型飞机等)纳米磁性金属磁化率提高20倍(记录可靠);饱和磁矩仅为1/2(更易擦除)。

3. 晶体周期性丧失,晶界增多熔点降低(2nm的金颗粒熔点为600K, 随粒径增加,熔点迅速上升,块状金为1337K;纳米银粉熔点可降低到373K) T 粉末冶金新工艺界面原子排列混乱一易变形、迁移表现出甚佳的韧性及延展性纳米磷酸钙构成牙釉,咼强度、咼硬度纳米Fe晶体断裂强度提高12倍;纳米Cu晶体自扩散是传统的1016-19倍;纳米Cu 的比热是传统Cu的2倍;纳米Pd的热膨胀系数提高一倍;纳米Ag用于稀释致冷的热交换效率提高30%,等等。

功能性纳米颗粒的合成及其生物医学应用纳米科技飞速发展,使得纳米材料的合成和应用成为了当代科学研究的一个热门方向。

在生物医学领域中,纳米材料已经得到了广泛的应用。

功能性纳米颗粒作为一种具有广阔前景的纳米材料,在生物医学应用中具有重要意义。

本文将介绍功能性纳米颗粒的基础理论和合成方法,并着重探讨了其在生物医学领域的应用。

一、功能性纳米颗粒的基础理论1.1 纳米颗粒的定义纳米颗粒是指其尺寸在1到100纳米之间的额微粒状物质,可以是无机物质,也可以是有机物质或者其它一些生物大分子。

由于其极小的体积,纳米颗粒表面积很大,具有很高的活性和特殊的物理化学特性。

1.2 纳米颗粒的优越性能尺寸的微小使纳米材料的性质和特性发生巨大的变化,如光学、电学、磁学、热学、力学、化学等方面。

此外,纳米材料具有极高的比表面积和优异的物理特性,使其在生物医学、能源材料和环保等领域具有广阔的应用前景。

1.3 纳米颗粒的分类根据不同的特性,纳米颗粒可以分为金属、非金属、有机和无机等多种类型。

例如,金属纳米颗粒,如银、铜、金等,具有良好的生物相容性和生物安全性,在制备纳米药物、诊断剂、生物成像和抗微生物等方面广泛应用。

二、功能性纳米颗粒的合成方法功能性纳米颗粒的合成方法主要包括化学还原法、溶胶凝胶法、微乳液法、电化学法和激光烧结法等。

不同的合成方法会对纳米颗粒的形状、尺寸、结构和表面性质产生巨大的影响。

在确定合适的制备方法之前,需要考虑合成条件的选择、表面修饰等多种因素。

三、功能性纳米颗粒在生物医学应用的意义3.1 纳米颗粒在癌症治疗中的应用纳米颗粒在癌症治疗中的应用具有重要意义。

与传统化学疗法相比,纳米颗粒在癌症治疗中具有更高的选择性、减轻副作用和更好的药效等优势。

同时,纳米颗粒可以通过具有磁性或光学特性的纳米材料,在成像和治疗中实现同时完成,达到精确诊断和治疗的效果。

3.2 纳米颗粒在生物成像中的应用由于纳米颗粒具有极高的表面积、调节小分子在水中的溶解度、可轻易进入生物体内等特点,使得其在生物成像中具有广泛的应用前景。

第二章纳米微粒基础理论一、小尺寸效应二、表面效应三、量子尺寸效应四、宏观量子隧道效应五、库仑堵塞效应六、介电限域效应一、小尺寸效应伴随颗粒尺寸量变, 在一定条件下会引发颗粒性质质变。

因为颗粒尺寸变小所引发宏观物理性质改变称为小尺寸效应(体积效应)。

对超微颗粒而言, 尺寸变小, 就会产生以下一系列新奇性质: 当微粒尺寸与光波波长、电子德布罗意波长以及超导态相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时, 晶体周期性边界条件将被破坏, 微粒表面层周围原子密度减小, 造成材料磁性、光吸收、化学活性、催化特征以及熔点等与一般粒子相比有很大改变, 这就是纳米粒子小尺寸效应。

1. 尺寸与光波波长(几百nm)相当➢颗粒光吸收极大增强、光反射显著下降(低于1%);多个nm厚即可消光, 高效光热、光电转换⇒红外敏感、红外隐身➢固体在宽谱范围内对光均匀吸收➢光谱蓝移(晶体场)、新吸收带等。

2. 与电子德布罗意波长相当➢铁电体⇨顺电体; 多畴变单畴, 显出极强顺磁性。

20nmFe粒子(单磁畴临界尺寸), 矫顽力为铁块1000倍, 可用于高存放密度磁统计粉;但小到6nmFe粒, 其矫顽力降为0, 表现出超顺磁性, 可用于磁性液体(润滑、密封)➢等离子体共振频移(随颗粒尺寸而改变): 改变颗粒尺寸, 控制吸收边位移, 制造含有一定频宽微波吸收纳米材料(电磁波屏蔽、隐型飞机等)➢纳米磁性金属磁化率提升20倍(统计可靠);饱和磁矩仅为1/2(更易擦除)。

3. 晶体周期性丧失, 晶界增多➢熔点降低(2nm金颗粒熔点为600K, 随粒径增加, 熔点快速上升, 块状金为1337K; 纳米银粉熔点可降低到373K)⇒粉末冶金新工艺➢界面原子排列混乱→易变形、迁移表现出甚佳韧性及延展性➢纳米磷酸钙组成牙釉, 高强度、高硬度➢纳米Fe晶体断裂强度提升12倍; 纳米Cu晶体自扩散是传统1016-19倍; 纳米Cu比热是传统Cu2倍; 纳米Pd热膨胀系数提升一倍; 纳米Ag用于稀释致冷热交换效率提升30%, 等等。

第二章纳米微粒的基本理论§2.1 电子能级的不连续性(需重新整理)§2.2 量子尺寸效应定义:当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象和纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级,能隙变宽现象均称为量子尺寸效应.影响:当能级间距大于热能、磁能、静磁能、静电能、光子能量或超导态的凝聚能时,这时必须要考虑量子尺寸效应,这会导致纳米微粒磁、光、声、热、电以及超导电性与宏观特性有着显著的不同.§2.3 小尺寸效应定义:当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的小尺寸效应.人们曾用高倍率电子显微镜对超细金颗粒(2nm)的结构非稳定性进行观察,实时地记录颗粒形态在观察中的变化,发现颗粒形态可以在单晶与多晶、孪晶之间进行连续地转变,这与通常的熔化相变不同,并提出了准熔化相的概念.纳米粒子的这些小尺寸效应为实用技术开拓了新领域.应用:1、例如,纳米尺度的强磁性颗粒(Fe—Co合金,氧化铁等),当颗粒尺寸为单磁畴临界尺寸时,具有甚高的矫顽力,可制成磁性信用卡、磁性钥匙、磁性车票等,还可以制成磁性液体,广泛地用于电声器件、阻尼器件、旋转密封、润滑、选矿等领域.2、纳米微粒的熔点可远低于块状金属。

例如2nm的金颗粒熔点为600K,随粒径增加,熔点迅速上升,块状金为1337K;纳米银粉熔点可降低到373K,此特性为粉末冶金工业提供了新工艺.3、利用等离子共振频率随颗粒尺寸变化的性质,可以改变颗粒尺寸,控制吸收边的位移,制造具有一定频宽的微波吸收纳米材料,可用于电磁波屏蔽、隐形飞机等.§2.4 表面效应纳米微粒尺寸与表面原子数的关系表面能和一个粒子中的原子数的关系1、定义:微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应.近年来,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,称为宏观的量子隧道效应。