第二章第三节大气环境第三课时

- 格式:doc

- 大小:281.00 KB

- 文档页数:3

第二章环境污染与防治第三节大气污染及其防治(一)教材第28页图2.18图表分析:本图是以中国省区地图为底图,指出了我国酸雨的分布区。

从图中可以看出,我国酸雨主要分布在南方地区,包括重庆、贵州、广东、广西、江西、江苏、浙江等省市,尤其是浙江、江西、湖南一带燃煤较多,硫氧化物排放量大,空气中水汽含量大,酸雨较重;长江三角洲、珠江三角洲工业发达,酸雨也很严重,是重酸雨区。

从总体上看,我国南方酸雨比北方严重,原因与土壤性质有一定的关系。

北方土壤大多为碱性,飞扬的土壤颗粒可以和空气中的酸性气体中和,而南方土壤多为酸性,缺少这样的中和。

(二)教材第29页案例案例分析:20世纪末期,北京城市空气一度受到严重污染。

作为我国首个投巨资治理大气环境的城市,案例分析了北京城市空气污染的首要污染和主要污染源,并从四个方面分析了治理措施,体现出大气污染治理的区域性、综合性、整体性特点。

如下表。

主要污染源主要污染物自然条件影响防治措施效果煤燃烧、汽车尾气、建筑工地扬尘、自然可吸入颗粒物气候较干旱,自然降尘较多,大风天气减少,逆温天气增多改善能源利用结构;颁布机动车尾气排放标准;扩大绿化面积,减少裸露地面;加大对重点污染源的治理力度空气质量改善2.造成北京大气污染的污染物质主要来源于燃煤、机动车尾气、工地扬尘等。

3.调整能源结构,使用清洁能源,极大地改善了北京近年来的空气质量。

(三)教材第30页案例案例分析:本案例从自然、人为两方面分析了造成贵阳酸雨污染严重的原因,明确了调整能源结构、调整工业布局和产业结构是防治酸雨的有效途径。

如下表:搬迁污染大户、实施全市烟尘达标排放等措施。

这些措施具有很强的针对性,是标本兼治的措施,因此,贵阳市空气质量得到明显改善。

学业达标PM2.5指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物。

这个值越高,空气污染越严重。

下图为某年春季某日广东省环境监测中心发布的珠江三角洲PM2.5均值分布图。

读图回答1~2题。

固热力环流的基本原理。

(1)据热力环流原理,在图2.4中画出白天和夜间陆地和海洋之间的大气运动方向,并说出一天之内海岸边何时吹海风,何时吹陆风?

(2)完成教材P48活动。

检查学生答题情况。

(二)大气的水平运动

阅读教材插图:找出水平气压梯度及水平气压梯度力的概念。

同一水平面上单位距离间的气压差叫做水平气压梯度。

只要在水平面上存在着气压梯度,就会产生促使大气由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。

现实中大气的运动并非只受一个力的影响,当物体运动时,马上要受到地在水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用下,

动呢?引导学生分析受两个力作用时,大气的水平运动方向。

如下图

转偏向力大小相等、方向相反,其合力为零,达到平衡,空气运动不再偏转而做惯性运动,形成了平行于等压线的稳定的风。

这种风在高空平直等压线的状况下是实际存在的

近地面的风除了受水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用外,摩擦力的影响,其风向还能与高空大气的风向相同吗?

在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用下的北半球风向示意图。

导学生探究分析)

到水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三个力的作用时,风向斜穿等压线。

摩。

《热力环流》说课稿《热力环流》说课稿1第一部分一、说教材的地位和作用课标要求:运用图表说明大气的受热过程。

热力环流是“第三节大气环境”中的第三课时,在介绍了大气的垂直分层和受热过程后引入了热力环流,热力环流是大气运动最简单的形式,是大气运动最基本的状态与原理,但却是理解本章“大气环流”和“全球气压带、风带分布和移动以及锋面系统的理论基础”的重要基础。

可以说如果不能理解热力环流,第二单元的学习将面临巨大的困难。

同时它也是高中地理的一个重要的知识点,在历年高考中多有考查,因此,在高中地理教学中它有着重要的地位和作用。

二、说教学目的根据新课标的要求和学生已有的知识基础和认知能力,同时又要有利于最大限度地促进学生的发展(即可接受性与发展性相结合的原则),我将教学目标定为:1、知识目标:了解冷热不均是引起大气运动的根本原因,理解热力环流的形成。

2、能力目标:通过实验说明热力环流的形成原理,并且能够用事实解释自然界中的热力环流。

通过课前布置学生收集城市热岛效应的资料,培养学生收集地理信息的能力。

3、情感态度目标:通过实验,使学生亲身经历到知识的形成过程中,激发学生探究地理问题的兴趣和动机。

通过对城市风、海陆风、山谷风等问题的探究,使学生树立理论联系实际的观点。

三、说教材重点、难点重点:地表冷热不均造成热力环流的形成过程。

难点:运用热力环流理论解释城市风、山谷风和海陆风。

四、学情分析课前学生已有必备的相关知识技能基础,如大气压强与高度的关系,物体的热胀冷缩性质,太阳辐射的纬度分布不均等,而且对有关的天气、气候事例比较感兴趣,参与、表现欲望较强,但已有的知识水平较低、甚至还有错误的认识。

但由于高中阶段刚开始学习立体几何,空间概念建立不牢固,不清晰,所以本节课的学习对于学生有一定难度。

五、说教学方法和手段在教学过程中,设计一些由浅入深的问题,并联系学生身边的一些现象,并借助于实验演示和现代化多媒体计算机技术,把抽象的大气运动具体、生动、形象地表现出来,便于学生认识发展过程的实现,引导学生积极主动地参与到教学中来,积极主动地获取知识。

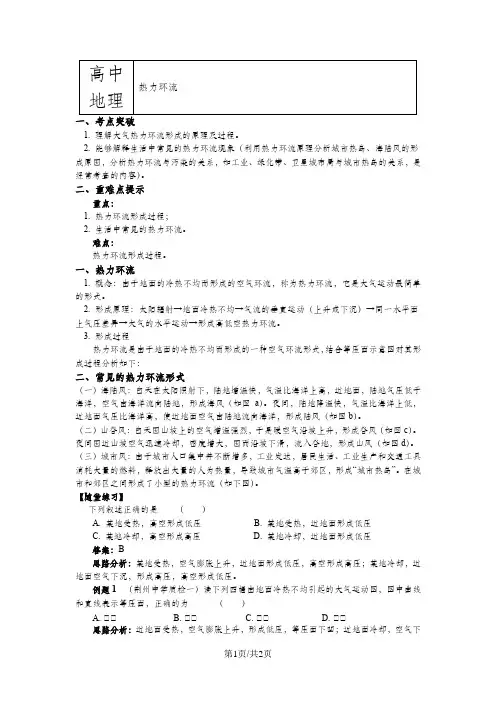

1. 理解大气热力环流形成的原理及过程。

2. 能够解释生活中常见的热力环流现象(利用热力环流原理分析城市热岛、海陆风的形成原因,分析热力环流与污染的关系,如工业、绿化带、卫星城布局与城市热岛的关系,是经常考查的内容)。

二、重难点提示重点:1. 热力环流形成过程;2. 生活中常见的热力环流。

难点:热力环流形成过程。

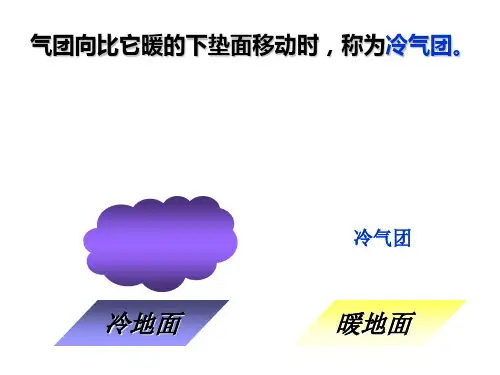

一、热力环流1. 概念:由于地面的冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流,它是大气运动最简单的形式。

2. 形成原理:太阳辐射→地面冷热不均→气流的垂直运动(上升或下沉)→同一水平面上气压差异→大气的水平运动→形成高低空热力环流。

3. 形成过程热力环流是由于地面的冷热不均而形成的一种空气环流形式,结合等压面示意图对其形成过程分析如下:二、常见的热力环流形式(一)海陆风:白天在太阳照射下,陆地增温快,气温比海洋上高,近地面,陆地气压低于海洋,空气由海洋流向陆地,形成海风(如图a)。

夜间,陆地降温快,气温比海洋上低,近地面气压比海洋高,使近地面空气由陆地流向海洋,形成陆风(如图b)。

(二)山谷风:白天因山坡上的空气增温强烈,于是暖空气沿坡上升,形成谷风(如图c)。

夜间因近山坡空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风(如图d)。

(三)城市风:由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活、工业生产和交通工具消耗大量的燃料,释放出大量的人为热量,导致城市气温高于郊区,形成“城市热岛”。

在城市和郊区之间形成了小型的热力环流(如下图)。

【随堂练习】下列叙述正确的是()A. 某地受热,高空形成低压B. 某地受热,近地面形成低压C. 某地冷却,高空形成高压D. 某地冷却,近地面形成低压答案:B思路分析:某地受热,空气膨胀上升,近地面形成低压,高空形成高压;某地冷却,近地面空气下沉,形成高压,高空形成低压。

例题1(荆州中学质检一)读下列四幅由地面冷热不均引起的大气运动图,图中曲线和直线表示等压面,正确的为()A. ①①B. ①①C. ①①D. ①①思路分析:近地面受热,空气膨胀上升,形成低压,等压面下凹;近地面冷却,空气下沉,形成高压,等压面上凸,高空等压面和近地面相反。

湘教版必修1第二章第三节大气环境气旋、反气旋与天气(讲义)高中地理气旋、反气旋与天气一、考点突破1. 气旋与反气旋的形成、气流特征和天气特点。

2. 锋面气旋的形成及判读。

3. 掌握气旋、反气旋的简易天气图并分析其对应的天气情况。

二、重难点提示重点:1. 气旋和反气旋的形成、气流特征、天气特点。

2. 锋面气旋的形成原因及判读。

难点:1. 气旋和反气旋的形成。

2. 天气图的判读。

一、低压(气旋)与高压(反气旋)的特征比较内容气旋(低压系统)反气旋(高压系统)气压分布气压中心低,四周高气压中心高,四周低水平气流与风向平面示意图(北半球)风向北半球逆时针向中心辐合顺时针向四周辐散东部:偏南风西部:偏北风东部:偏北风西部:偏南风锋面位置锋面出现在低压槽中,锋线往往与低压槽线重合,如图中DM和DN处。

冷暖气团在低压槽处长时间停留,辐合上升形成锋面锋面类型一般来说,无论南半球还是北半球,气旋中心东侧的低压槽处形成暖锋,西侧的低压槽处形成冷锋天气特点两个锋面附近气流上升强烈,往往产生云、雨、雪,甚至造成雷雨、暴雨、暴雪、大风降温等天气。

冷锋的锋后出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气,暖锋的锋前出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气常见地区中纬度地区【重要提示】反气旋的高压脊处,气流呈辐散状,冷暖气团不能相遇,不能形成锋面。

【随堂练习】1. 我国北方广大地区“秋高气爽”的天气,是下列哪个天气系统影响的结果()A. 冷锋B. 暖锋C. 气旋D. 反气旋2. 2012年11月18日,我国一名帆船运动爱好者驾驶“青岛号”从青岛出发,于2013年4月5日成功返回,创造了新的单人不间断环球航行世界纪录。

据此完成下题。

11月底“青岛号”在北太平洋行驶途中,遇到热带风暴。

当热带风暴中心位于其正北方向时,该海域盛行()A. 东北风B. 西北风C. 东南风D. 西南风答案:1. D 2. D思路分析:第1题,我国北方秋季受高压(反气旋)控制,盛行下沉气流,天气晴朗,形成“秋高气爽”的天气。