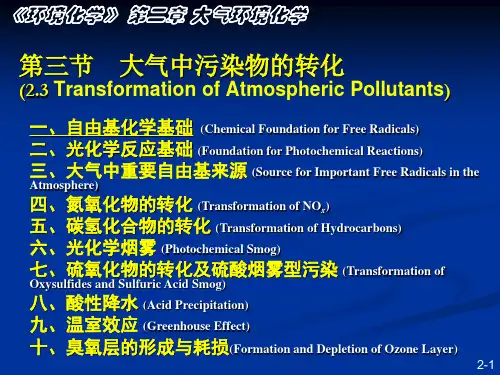

【环境化学】第2.3章 大气环境化学——3.9 温室效应和温室气体

- 格式:ppt

- 大小:1.95 MB

- 文档页数:45

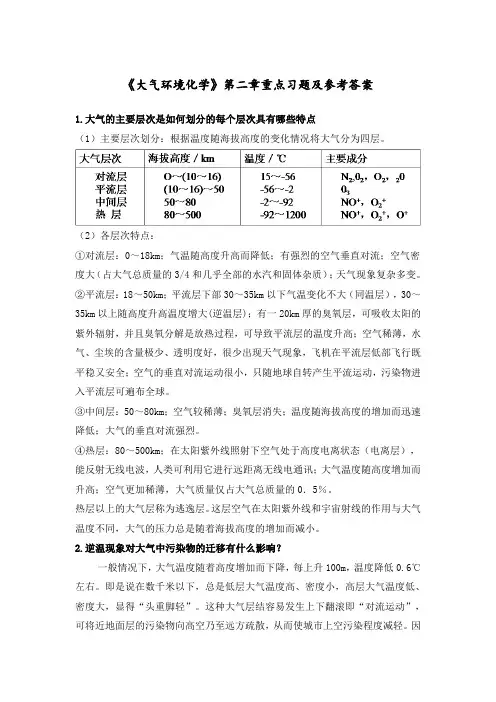

《大气环境化学》第二章重点习题及参考答案1.大气的主要层次是如何划分的每个层次具有哪些特点(1)主要层次划分:根据温度随海拔高度的变化情况将大气分为四层。

(2)各层次特点:①对流层:0~18km;气温随高度升高而降低;有强烈的空气垂直对流;空气密度大(占大气总质量的3/4和几乎全部的水汽和固体杂质);天气现象复杂多变。

②平流层:18~50km;平流层下部30~35km以下气温变化不大(同温层),30~35km以上随高度升高温度增大(逆温层);有一20km厚的臭氧层,可吸收太阳的紫外辐射,并且臭氧分解是放热过程,可导致平流层的温度升高;空气稀薄,水气、尘埃的含量极少、透明度好,很少出现天气现象,飞机在平流层低部飞行既平稳又安全;空气的垂直对流运动很小,只随地球自转产生平流运动,污染物进入平流层可遍布全球。

③中间层:50~80km;空气较稀薄;臭氧层消失;温度随海拔高度的增加而迅速降低;大气的垂直对流强烈。

④热层:80~500km;在太阳紫外线照射下空气处于高度电离状态(电离层),能反射无线电波,人类可利用它进行远距离无线电通讯;大气温度随高度增加而升高;空气更加稀薄,大气质量仅占大气总质量的0.5%。

热层以上的大气层称为逃逸层。

这层空气在太阳紫外线和宇宙射线的作用与大气温度不同,大气的压力总是随着海拔高度的增加而减小。

2.逆温现象对大气中污染物的迁移有什么影响?一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,每上升100m,温度降低0.6℃左右。

即是说在数千米以下,总是低层大气温度高、密度小,高层大气温度低、密度大,显得“头重脚轻”。

这种大气层结容易发生上下翻滚即“对流运动”,可将近地面层的污染物向高空乃至远方疏散,从而使城市上空污染程度减轻。

因而在通常情况下,城市上空为轻度污染,对人体健康影响不大。

可是在某些天气条件下,一地上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,从而导致大气层结“脚重头轻”,气象学家称之为“逆温”。

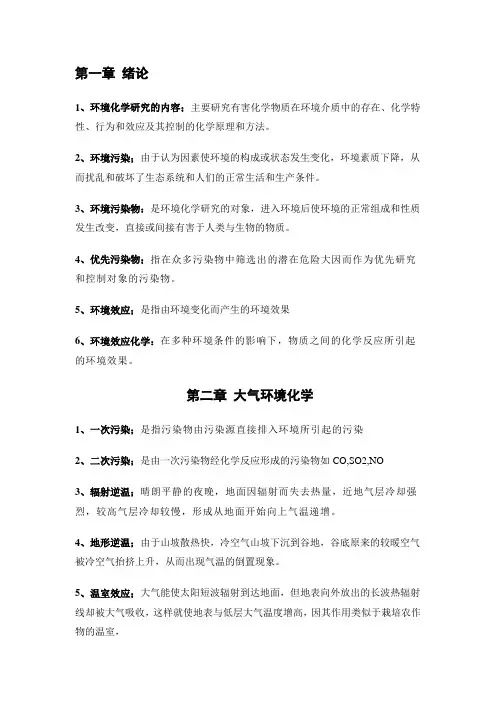

第一章绪论1、环境化学研究的内容;主要研究有害化学物质在环境介质中的存在、化学特性、行为和效应及其控制的化学原理和方法。

2、环境污染;由于认为因素使环境的构成或状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件。

3、环境污染物:是环境化学研究的对象,进入环境后使环境的正常组成和性质发生改变,直接或间接有害于人类与生物的物质。

4、优先污染物;指在众多污染物中筛选出的潜在危险大因而作为优先研究和控制对象的污染物。

5、环境效应;是指由环境变化而产生的环境效果6、环境效应化学:在多种环境条件的影响下,物质之间的化学反应所引起的环境效果。

第二章大气环境化学1、一次污染;是指污染物由污染源直接排入环境所引起的污染2、二次污染;是由一次污染物经化学反应形成的污染物如CO,SO2,NO3、辐射逆温;晴朗平静的夜晚,地面因辐射而失去热量,近地气层冷却强烈,较高气层冷却较慢,形成从地面开始向上气温递增。

4、地形逆温;由于山坡散热快,冷空气山坡下沉到谷地,谷底原来的较暖空气被冷空气抬挤上升,从而出现气温的倒置现象。

5、温室效应;大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表向外放出的长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,6、光量子产率;化学物质吸收光量子后,所产生的光物理过程或光化学过程相对效率。

7、气温垂直递减率气温随高度的变化通常以气温垂直递减率(Г)表示,即每垂直升高100m,气温的变化值:T-绝对温度,K;Z-高度。

8、光化学反应;物质一般在可见光或紫外线的照射下而产生的化学反应。

9、气溶胶;由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系。

10、酸雨;被大气中存在的酸性气体污染,pH小于5.65的酸性降水。

11、湿沉降;下雨时,高空雨滴吸收包含酸性物质继而降下时再冲刷酸性物质降到地面。

12、干沉降:不下雨时,大气中酸性物质可被植被吸附或重力沉降到地面。

第二章大气环境化学1、大气成分:按浓度分成三大类:(1)主要成分,浓度在1%以上量级,包括氮(N2),氧(O2)和氩(Ar);(2)微量成分(也称次要成分),浓度在1ppmv到1%之间,包括二氧化碳(CO2),水汽(H2O),甲烷(CH4),氦(He), 氖(Ne),氪(Kr)等;(3)痕量成分,浓度在1ppmv以下,主要有氢(H2),臭氧(O3),氙(Xe),一氧化二氮(N2O),氧化氮(NO),二氧化氮(NO2),氨气(NH3),二氧化硫(SO2),一氧化碳(CO)以及气溶胶等等。

此外,还有一些大气中本来没有的,纯属人为产生的污染成分,它们目前在大气中的浓度多为pptv的量级,如氟氯烃类化合物(常记为CFCs)等。

2、大气层的结构:对流层、平流层、中间层、热层、逸散层对流层特性:由于对流层大气的重要热源来自于地面长波辐射,因此离地面越近气温越高;离地面越远气温则越低。

在对流层中,高度每增加100m,气温降低0.6℃。

云雨的主要发生层,赤道厚两极薄。

平流层特征:在平流层内,大气温度上热下冷,空气难以发生垂直对流运动,只能随地球自转产生平流运动,平流层气体状态非常稳定。

在平流层内,进入的污染物因平流运动形成一薄层而遍布全球。

中间层特征:在中间层中,由于层内热源仅来自下部的平流层,因而气温随高度增加而降低,温度垂直分布特征与对流层相似;由于下热上冷,空气垂直运动强烈。

热层特征:在热层中,温度随高度增加迅速上升。

热层空气极稀薄,在太阳紫外线和宇宙射线辐射下,空气处于高度电离状态,该层也可以称为电离层。

逸散层:800km以上高空;空气稀薄,密度几乎与太空相同;空气分子受地球引力极小,所以气体及其微粒可以不断从该层逃逸出去。

3、逆温由于过程的不同,可分为近地面的逆温、自由大气逆温。

近地面的逆温:辐射逆温、平流逆温、融雪逆温、地形逆温自由大气逆温:乱流逆温、下沉逆温、锋面逆温逆温的危害:在对流层中,由于低层空气受热不均,能够使气体发生垂直对流运动,致使对流层上下空气发生交换。

第一章绪论1、环境问题:全球环境或区域环境中出现不利于人类生存和发展的各种现象,称为环境问题。

原生环境问题:自然力引发,也称第一类环境问题,火山喷发、地震、洪灾等。

次生环境问题:人类生产、生活引起生态破坏和环境污染,反过来危及人类生存和发展的现象。

目前的环境问题一般都是次生环境问题。

当今世界上最引人注目的几个环境问题温室效应、臭氧空洞、酸雨等是由大气污染所引起的。

环境污染:由于人为因素使环境的构成状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件。

造成环境污染的因素有物理、化学和生物的三个方面,其中化学物质引起的约占80%~90%。

2、认识过程:①20世纪60年代人们只把环境问题作为污染来看待,没有认识到生态破坏的问题.;②20世纪70年代1972年联合国,瑞典,斯德哥尔摩“人类环境会议”,将环境污染和生态破坏提升到同一高度看待;③20世纪80年代1987年,由挪威首相布伦特兰夫人组建的“联合国世界环境与发展委员会”发表了《我们共同的未来》;④20世纪90年代1992年,巴西,里约热内卢,联合国环境与发展大会,强调和正式确立了可持续发展的思想,并形成了当代的环境保护的主导意识。

环境保护的主要对象是由于人类生产、生活活动所引起的次生环境问题,主要包括:环境污染和生态破环两个方面。

为保护人类生存环境,联合国将每年的4月22定为世界地球日,6月5日定为世界环境日。

3、环境化学定义:是一门研究有害化学物质在环境介质中的存在、化学特征、行为和效应及其控制的化学原理和方法的科学。

研究特点:(1)以微观研究宏观:从原子、分子水平,研究宏观环境圈层中环境现象和变化机制;(2)研究对象复杂:既有人为来源的也有天然来源的,处于环境开放体系内,多种环境因素同时相互作用,其研究需要多学科的结合。

(3)物质水平低:mg/kg(ppm,10-6)、ug/kg(ppb,10-9)发展动向:目前,国界上较为重视元素(尤其是碳、氮、硫和磷)的生物地球化学循环及其相互偶合的研究;重视化学品安全评价、臭氧层破坏、气候变暖等全球变化问题。

温室效应是一个环境化学概念,主要描述了地球大气中某些气体对太阳辐射和地球辐射的吸收和再发射过程如何影响地球的能量平衡和表面温度。

概念:

温室效应是指太阳短波辐射穿过大气层到达地球表面,地面吸收这部分能量后升温,并以长波红外辐射的形式向空间散发热量。

然而,大气中的某些气体,被称为温室气体(包括二氧化碳、甲烷、氮氧化物、氟利昂和水蒸气等),能够吸收部分地表向外辐射的长波红外线。

这些温室气体吸收能量后,会重新向所有方向(包括向下)发射红外辐射,导致部分热量返回到地球表面并增加其温度。

这个过程类似于温室或花房,允许阳光进入并阻止内部热量逸出,因此得名“温室效应”。

分类:

从环境化学的角度,温室效应可以根据引发效应的气体类型和机制进行分类:

1. 自然温室效应:这是地球自然气候系统的一部分,由大气中的水蒸气、二氧化碳、甲烷和氮氧化物等自然存在的温室气体引起。

自然温室效应对于维持地球适宜生命存在的温度

至关重要。

2. 人为温室效应:这是由于人类活动(如燃烧化石燃料、工业生产、农业活动和森林砍伐等)增加了大气中温室气体的浓度,特别是二氧化碳和甲烷,从而加剧了原有的自然温室效应。

人为温室效应被认为是导致全球气候变化和全球变暖的主要原因之一。

总的来说,温室效应是地球能量平衡和气候系统的重要组成部分,但过度的人为干扰可能会打破这种平衡,引发一系列环境问题和气候灾害。

1、何谓大气温度层结?答:静大气的温度在垂直方向上的分布,称为大气温度层结。

2、逆温现象对大气中污染物的迁移有什么影响?答:逆温对大气垂直对流运动形成巨大障碍,地面气流不易上升,使地面污染源排放出来的污染物难以借气流上升而扩散。

3、何谓大气垂直递减率和干绝热垂直递减率?如何用其判断大气稳定度?答:随高度升高气温的降低率称为大气的垂直递减率,用Γ表示。

干空气在上升时温度降低值与上升高度的比,称为干绝热垂直递减率,用dΓ表示。

若Γ<dΓ,表明大气是稳定的;Γ>dΓ,大气是不稳定的;Γ=dΓ,大气处于平衡状态。

4、影响大气中污染物迁移的主要因素是什么?答:主要有空气的机械运动,如风和湍流,由于天气形势和地理地势造成的逆温现象,以及污染物本身的特性等。

5、大气中有哪些重要的吸光物质?其吸光特征是什么?答:①氧分子和氮分子:240nm以下的紫外光可引起O2的光解;N2只对低于120nm的光有明显的吸收。

②臭氧:主要吸收来自太阳波长小于290nm的紫外光。

③NO2:是城市大气中重要的吸光物质,在低层大气中可以吸收全部来自太阳的紫外光和部分可见光。

④亚硝酸和硝酸:HNO2可以吸收300nm以上的光而离解;HNO3对于波长120~335nm的辐射均有不同程度的吸收。

⑤二氧化硫:由于SO2的键能较大,240~400nm的光不能使其离解,只能生成激发态的SO2*参与许多光化学反应。

⑥甲醛:对260~360nm波长范围的光有吸收,醛类的光解是大气中HO2的重要来源之一。

⑦卤代烃:以卤代甲烷对大气污染化学作用最大,在紫外光照射下,其卤素原子离解;若卤代甲烷中含有一种以上的卤素,则断裂的是最弱的键;高能量的短波长紫外光照射,可能发生两个键断裂,应断两个最弱键;即使是最短波长的光,三键断裂也不常见。

6、太阳的发射光谱和地面测得的太阳光谱有何不同?为什么?答:因为在太阳光到达地面的过程中,大气中的各种物质对太阳光进行了不同程度的吸收。

环境化学思考题与习题及答案第一章 绪论作业习题:● 根据环境化学的任务、内容和特点以及其发展动向,你认为怎样才能学好环境化学这门课程?● 环境污染物有哪些类别?主要的化学污染物有哪些?讨论习题:● 如何认识现代环境问题的发展过程?思考题:● 举例简述污染物在环境各圈的迁移转化过程。

第二章 水环境化学作业习题:● 请推导出封闭和开放体系碳酸平衡中*23H CO ⎡⎤⎣⎦、3HCO -⎡⎤⎣⎦和23CO -⎡⎤⎣⎦的表达式,并讨论这两个体系之间的区别。

● 请导出总酸度、2CO 酸度、无机酸度、总酸度、酚酞酸度和苛性酸度的表达式作为总碳酸量和分布系数(α)的函数。

● 在一个pH 为6.5、碱度为1.6mmol/L 的水体中,若加入碳酸钠使其碱化,问需加多少mmol/L 的碳酸钠才能使水体pH 上升至8.0。

若用NaOH 强碱进行碱化,又需要加多少碱?(1.07mmol/L ,1.08mmol/L )● 具有2.00×10-3mol/L 碱度的水,pH 为7.00,请计算*23H CO ⎡⎤⎣⎦、3HCO -⎡⎤⎣⎦、23CO -⎡⎤⎣⎦和-OH ⎡⎤⎣⎦的浓度各是多少?(*23H CO ⎡⎤⎣⎦=4.49×10-4mol/L 、3HCO -⎡⎤⎣⎦=2.00×10-3mol/L 、23CO -⎡⎤⎣⎦=9.38×10-7mol/L 和-OH ⎡⎤⎣⎦=1.00×10-7mol/L ) ● 若有水A ,pH 为7.5,其碱度为6.38 mmol/L ,水B 的pH 为9.0,碱度为0.80 mmol/L ,若以等体积混合,问混合后的pH 值为多少?(pH =7.58)● 溶解1.00×10-4mol/L 的()33Fe NO 于1L 具有防止发生固体()3Fe OH 沉淀作用所需最小H +⎡⎤⎣⎦浓度的水中,假定溶液中仅形成[]2Fe OH +和[]2Fe OH +,而没有形成[]422Fe OH +。

选择题1. 以下环境体系中属于人工环境的是()。

A 海洋B 太空仓C 矿藏 D土地2. 下列环境问题中属于狭义环境问题的是()。

A 火山爆发B 海啸C 水土流失D 洪水3. 引起水俣病的环境污染物是()。

A 铬B 镉C 二氧化硫D 有机汞4.()年,联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了人类环境会议,通过了《人类环境宣言》。

A 1972B 1992C 1963D 19785. 臭氧层主要存在于()层。

A 高空对流层B 中间层C 平流层D 对流层6. 污染物在生物体内的蓄积量与()有关。

A 吸收、分布B 代谢、转化C 排泄D 各项的代数和7. Pb的毒作用部位发生在造血系统、神经系统和胃肠道,蓄积部位是在()中。

A 骨骼中B 脂肪中C 肾脏中D 肝脏中8. 在开放体系中,随着体系pH的变化,( )始终保持不变。

A [ H2CO3 ]B [ HCO3- ]C [ CO32-]D CT9. 描述浅水湖泊总磷变化规律的模型是()。

A QUAL-II模型B Thomas模型C S-P模型D OECD模型10. 组成水体酸度的物质有()。

A NH3B FeCl3C CaCO3D NaCl11. 以下环境体系中不属于人工环境的是()。

A学校 B 矿藏 C太空仓 D城市12. 下列环境问题中属于广义环境问题的是()。

A火山爆发 B酸雨 C水土流失 D臭氧空洞13. 引起伦敦烟雾事件病的环境污染物是()。

A铬 B碳氢化合物C二氧化硫 D氮氧化物14.()年,在巴西的里约热内卢召开了联合国环境与发展大会。

A 1972B 1992C 1963D 197815. 风、雨、雷、电等复杂的天气现象发生在()层。

A高空对流层 B中间层 C平流层 D对流层16. Pb主要在蓄积生物体的骨骼中,毒作用部位发生在()。

A骨骼中 B脂肪中 C肾脏中 D造血系统中17. 一维稳态河流BOD-DO耦合模型的基本方程是()。

A QUAL-II模型 B合田健模型 C S-P模型 D OECD模型18. 在封闭体系中,随着体系pH的变化,( d )始终保持不变。

一、名词解释1、光化学烟雾:2、温室效应:3、水体富营养化:4、敏华光解:5、共代谢:6、土壤污染:7、生物降解:8、优先污染物:答案:1.光化学烟雾:由一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象,称为光化学烟雾。

{含有氮氧化物和碳氢化合物等一次污染物的大气,在阳光照射下发生光化学反应而产生二次污染物(O3、醛类、PAN、HNO3等)} 来自第二章2.温室效应:大气中的CO2等温室气体允许太阳光短波辐射到达地面,但同时吸收了地面辐射出来的红外光,把能量截留在大气之中,从而使大气温度升高的现象。

来自第二章3.水体富营养化:是指氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

来自第三章4.敏华光解:敏化光解是指一种光吸收分子可能将它的过剩能量转移到另一种分子(有机污染物),从而导致该分子(有机污染物)发生分解。

来自第三章5.共代谢:某些有机污染物不能作为微生物的唯一碳源与能源,必须有另外的化合物存在提供微生物碳源或能源时,该有机物才能被降解,这种现象称为共代谢。

来自第四章6.土壤污染:当污染物通过各种途径进入土壤的数量超过了土壤的自净能力,并破坏了土壤的功能,引起土壤质量恶化的现象,称为土壤污染。

来自第四章7.生物降解:是指有机物质在生物作用下,主要通过生物氧化以及其他生物转化,变成更小更简单的分子的过程。

来自第五章8.优先污染物:由于化学污染物种类繁多,世界各国都筛选一些毒性强、难降解、残留时间长、在环境中分布广的污染物优先进行控制,称为优先污染物。

来自第一章二、选择题1、在水体中颗粒物对重金属的吸附量随PH升高而()A.增大 B.减少 C.不变 D.无法判断解析:当pH升高向碱性条件变化时,水体中的碳酸根离子会大量增加,水体中的碳酸根会络合颗粒物表面的重金属,水体中溶解态重金属含量将会升高。

故选择A2、土壤有机质来源不包括()A树脂B腐殖酸C腐黑物D矿物质解析:D 矿物质属于无机物3、大气颗粒物的粒度有艾根核模、积聚模和粗粒子模。