中国现代汉语文学史第26章 曹禺

- 格式:ppt

- 大小:603.00 KB

- 文档页数:27

曹禺简介、生平曹禺(1910-1996),剧作家、戏剧教育家。

原名万家宝,字小石,生于天津,祖籍湖北潜江。

在清华读书时有“小宝贝儿“的绰号。

“曹禺”是他在1926年发表小说时第一次使用的笔名(他的姓氏“万”的繁体字为一个“草字头”和“禺”字,草字头与“曹“谐音,故“曹禺”即“万”)。

曹禺是中国话剧史上继往开来的作家。

曹禺简介在他之前的话剧先驱者们,大都是以话剧作为宣传鼓吹民主革命思想的工具,因此没有机会更多推敲话剧的艺术问题。

曹禺继承了先驱者们反帝反封建的民主精神,同时广泛借鉴和吸收了中国古典戏曲和欧洲近代戏剧的表现方法,把中国的话剧艺术提到了一个新的高度。

他的《雷雨》成为中国话剧艺术成熟的标志。

其后的《日出》、《北京人》、《家》也都是杰出作品。

曹禺的作品,对导演、表演艺术和舞台美术也发生了深刻的影响,使话剧成为真正的综合性艺术,为话剧争取了更多的观众,从而发展提高了剧场艺术。

他的作品,特别是《雷雨》和《日出》,是50多年来演出场次最多的剧目,一直是剧团的保留剧目和院校的实验演出剧目。

同时被译成多国文字在国外上演。

曹禺的作品除《雷雨》(1933年)、《日出》(1935年)外,还有《原野》(1937年)蜕变》(1939年)、《北京人》(1941年)、《家》(1942年,根据巴金同名小说改编)、《艳阳天》(1947年,电影剧本)、《明朗的天》(1952年)、《胆剑篇》(1961年)、《王昭君》(1978年)。

此外,曹禺还翻译了英国剧作家W.莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》等。

曹禺生平:1910年9月24日生于天津。

曹禺出身于封建官僚家庭。

幼年时的所见所闻对曹禺的反帝爱国思想的形成和他一生的创作起了巨大的作用。

1922年入南开中学。

1925年加入南开新剧团,成为骨干。

1928年入南开大学政治系,次年转入清华大学西洋文学系。

1936年8月始在国立戏剧专科学校教授戏剧。

抗日战争开始后,他随戏校迁至四川。

1946年返回上海,后应美国国务院邀请赴美讲学1947年1月回国,应聘于上海实验戏剧学校。

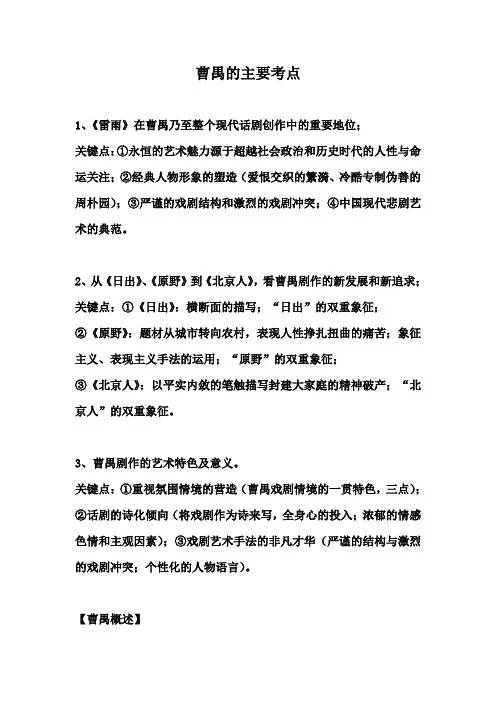

曹禺的主要考点1、《雷雨》在曹禺乃至整个现代话剧创作中的重要地位;关键点:①永恒的艺术魅力源于超越社会政治和历史时代的人性与命运关注;②经典人物形象的塑造(爱恨交织的繁漪、冷酷专制伪善的周朴园);③严谨的戏剧结构和激烈的戏剧冲突;④中国现代悲剧艺术的典范。

2、从《日出》、《原野》到《北京人》,看曹禺剧作的新发展和新追求;关键点:①《日出》:横断面的描写;“日出”的双重象征;②《原野》:题材从城市转向农村,表现人性挣扎扭曲的痛苦;象征主义、表现主义手法的运用;“原野”的双重象征;③《北京人》:以平实内敛的笔触描写封建大家庭的精神破产;“北京人”的双重象征。

3、曹禺剧作的艺术特色及意义。

关键点:①重视氛围情境的营造(曹禺戏剧情境的一贯特色,三点);②话剧的诗化倾向(将戏剧作为诗来写,全身心的投入;浓郁的情感色情和主观因素);③戏剧艺术手法的非凡才华(严谨的结构与激烈的戏剧冲突;个性化的人物语言)。

【曹禺概述】曹禺是中国现代文学史上最杰出的戏剧家。

其剧作有着沉郁幽深的主题意蕴,精巧紧张的戏剧冲突,丰满独特的人物形象,蕴藉深厚的戏剧情境,抒情诗般的戏剧美感。

尤其是其代表作《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》,无不显示出其独特的戏剧风格和卓越的悲剧艺术才华,在中国乃至世界戏剧史上都留下了广泛而深远的影响。

可以说,曹禺既是中国现代话剧真正意义上的奠基人,又是中国现代话剧艺术的一座高峰。

【《雷雨》】《雷雨》是曹禺的处女作及代表作,也是一部杰出的现实主义悲剧。

戏剧在一天的时间里,两个舞台背景内集中展现了周、鲁两家前后三十年错综复杂的纠葛,既揭示了封建家长专制制度造成的人生悲剧,从封建家庭的毁灭预示了不合理的社会制度必然崩溃的历史趋势,又从关注人类自身命运和复杂人性的角度出发,深入到人物心灵深处,以细腻的笔触描摹人物的灵魂,使这部剧作超越社会政治和时代历史,上升到对人性和命运的双重思考。

一、《雷雨》的卓越艺术成就首先在于它塑造了一系列光彩夺目的艺术形象,其中有不少堪称现代文学史中的经典。

曹禺简介曹禺简介 曹禺,原名万家宝,字⼩⽯,⼩名添甲,汉族,祖籍湖北潜江,出⽣于天津⼀个没落的封建官僚家庭,中国杰出的现代话剧剧作家。

下⾯是⼩编为⼤家收集的曹禺简介,希望对⼤家有所帮助。

“是情感上逼得你不得不写” 曹禺以他的《雷⾬》、《⽇出》、《原野》、《北京⼈》等剧作蜚声海内外。

特别是在当代,研究曹禺、改编他的剧作,使他的剧作以多种艺术形式重新和观众见⾯,已开成⼀股⽅兴未艾的潮流。

国外的许多学者和⼤学也都争相介绍和上演他的剧作,曹禺已成为⼀位⾛向世界的艺术⼤师。

“窭⼈之⼦” 曹禺,1910年⽣于天津⼀个没落的官僚家庭,名添甲,学名万家宝。

童年时,⽗亲常常告诫他,不要忘记⾃⼰是“窭⼈之⼦”。

他⾃幼天资聪慧,但性格孤僻。

他受过较好的启蒙教育,还很早地涉猎了⼤量的古典⼩说,并且是个⼩戏迷,觉得戏剧是“⼀个美妙迷⼈的东西”。

1922年曹禺考⼊南开中学。

⾸次以“曹禺”笔名发表了⼩说《今宵酒醒何处》。

同时,还崭露戏剧表演的天赋。

先后演过《少奶奶的扇⼦》、《打渔杀家》、《南天门》、《国民公敌》等多部戏。

最为成功和为他带来莫⼤声誉的是他男扮⼥装演《玩偶之家》的⼥主⾓娜拉。

1928年曹禺被保送进⼊南开⼤学政治系学习,后⼜考⼊清华⼤学西洋⽂学系。

在清华期间,他仍积极参加戏剧演出,有时还集导、编、演于⼀⾝。

由于他出⾊的表演和才能,继钱钟书“清华之龙”后被誉为“清华之虎”。

1933年,23岁的曹禺创作了《雷⾬》,成为中国剧坛上升起的⼀颗光芒四射的新星。

随后,陆续发表《⽇出》、《原野》、《北京⼈》。

期间,担任了国⽴南京戏剧学院教授。

抗战爆发后,前往重庆、江安。

1947年奔向解放区。

解放后,长期任⽂艺界领导职条。

1951年,北京⼈民艺术剧院成⽴,担任⾸任院长。

“写《雷⾬》是种情感的迫切需要” ⼤多数作家的创作都是由情感的汹涌激流推动的,不仅如此,这种情感的潮⽔还将强烈的折射到创作的具体过程和创作内容。

曹禺就是这类情感⼗分丰富的作家。