整车平顺性分析

- 格式:ppt

- 大小:434.00 KB

- 文档页数:21

ADAMS/CAR不同轮胎模型的整车平顺性分析实例在相同条件下,对使用不同轮胎模型的整车模型进行平顺性仿真。

仿真结束后,在后处理模块获得汽车底盘质心处x 、y 、z 三个轴向的加速度曲线。

为了确定路面引起汽车振动所在的频率范围,还需获取相应的加速度功率谱密度。

最后,求加速度加权均方根值,评价振动对人体的影响。

目录第一章、参考资料 (1)第二章、建模说明 (5)一、生成5.2.1前轮胎模型 (5)二、生成5.2.1后轮胎模型 (9)三、生成其他三个轮胎模型 (10)四、生成整车模型 (12)第三章、仿真分析 (16)一、平顺性仿真概述 (16)二、随机路面生成 (16)三、平顺性仿真条件设置 (16)四、仿真过程 (17)第四章、结果分析 (19)一、概述 (19)二、操作说明 (20)三、同等条件下,不同轮胎模型的汽车平顺性比较 (27)四、同等条件下,不同车速的汽车平顺性比较 (34)五、同等条件下,不同路面的汽车平顺性比较 (37)第一章、参考资料在ADAMS虚拟样机仿真软件中按照实际使用情况可将轮胎模型分为操作性分析轮胎模型、耐久性分析即3D接触分析轮胎模型以及摩托车用轮胎模型三大类。

由于本文中主要研究的是轮胎与路面间垂直力所引起的冲击振动情况,故应选用操纵性分析轮胎模型,其使用的是point follower的方式来计算轮胎由于路面不平激励所引起的垂直力。

在操纵性分析轮胎模型组中提供了MF-tyre、Pacejka ’89、Pacejka ’94、PAC2002、Fiala、5.2.1以及UA等轮胎模型,用户可以根据实际需要对模型数据进行修改。

通过修改软件自带的轮胎模型文件来生成轮胎模型能够保证车辆仿真要求的一致性,从而保证仿真结果的可靠性。

第二章、建模说明一、生成5.2.1前轮胎模型为建立轮胎模型,需先将acar共享文件中需要的轮胎数据复制到个人文件夹,本文进行汽车平顺性分析,适用于平顺性分析的轮胎模型有MF-tyre、Pacejka ’89、Pacejka ’94、PAC2002、Fiala、5.2.1以及UA等轮胎模型,本文选取4种类型:521_equation、mdi_fiala01、mdi_pac94、uat。

平顺性试验方法平顺性试验是指对汽车在运行过程中的平顺性进行测试和评估的一种方法。

平顺性是指汽车在行驶过程中所产生的震动、噪音、冲击等不良感受。

平顺性试验的目的是为了评估汽车在真实道路环境下的乘坐舒适性,以及车辆结构和悬挂系统的设计是否符合要求。

平顺性试验一般分为主观评价和客观评价两种方法。

主观评价是指由驾驶员或乘客通过亲身体验来评估汽车的平顺性。

主观评价通常通过模拟实际道路环境,让驾驶员或乘客在不同速度和路况下进行试乘试驾,然后根据他们的感受和反馈来评估汽车的平顺性。

主观评价的优点是能够真实地反映出人们对汽车平顺性的感受,但由于受到个体差异和主观因素的影响,结果可能存在一定的主观性。

客观评价是指通过使用专业的测试设备和仪器来测量和评估汽车的平顺性。

客观评价通常包括使用加速度计、振动计、噪声计等设备来测量汽车在不同速度和路况下的振动、噪音等参数。

这些参数可以用来判断汽车的平顺性是否符合标准要求。

客观评价的优点是结果客观可靠,但无法完全反映出人们的真实感受。

在进行平顺性试验时,需要考虑以下几个方面。

首先是试验道路的选择。

试验道路应具有代表性,包括不同路况、不同速度和不同路面条件。

其次是试验车辆的选择。

试验车辆应具有代表性,包括不同类型和不同品牌的汽车。

同时,试验车辆应处于正常使用状态,以确保测试结果的准确性。

然后是试验参数的设置。

试验参数应根据实际情况进行设置,包括速度、加速度、振动频率等。

最后是数据的处理和分析。

试验数据应进行统计和分析,以得出评估结果和结论。

平顺性试验在汽车工程领域具有重要的意义。

首先,平顺性是衡量汽车乘坐舒适性的重要指标,对提升乘坐体验具有重要作用。

其次,平顺性试验可以评估汽车结构和悬挂系统的设计是否合理,以及是否符合相关标准和法规要求。

最后,平顺性试验可以为汽车制造商提供改进设计和优化产品的依据,以提高市场竞争力。

总之,平顺性试验是一种评估汽车平顺性的重要方法。

通过主观评价和客观评价相结合,可以全面地评估汽车在真实道路环境下的乘坐舒适性。

汽车平顺性评价范文

汽车平顺性主要与悬挂系统、轮胎、底盘和车身结构有关。

首先是悬

挂系统的设计和调校。

悬挂系统主要由弹簧和减震器组成,它们能够吸收

道路不平和振动,减少车辆的颠簸感。

良好的悬挂系统能够使车辆行驶时

保持平顺,提供更好的悬挂舒适性。

另外,悬挂系统的调校也需要根据车

辆的定位和用途进行相应的调整,使之更适应不同的行驶环境和需求。

其次是轮胎的选择和质量。

轮胎作为车辆与地面之间的唯一接触面,

对行驶平顺性有很大的影响。

优质的轮胎能够提供更好的抓地力和操控性,降低震动和噪音,从而提升车辆的平顺性。

此外,轮胎的气压也需要保持

合适,过高或过低的气压都会影响车辆的平顺性。

底盘的刚性和结构也是影响汽车平顺性的重要因素。

底盘的刚性能够

影响车轮悬挂的运动和减震器的工作,过弱的刚性会导致车身的弯曲和扭动,从而降低平顺性。

而良好的底盘结构能够提供更好的车身稳定性和刚性,减少车辆在行驶过程中的晃动和颠簸感。

最后是车身结构的设计和材料选择。

车身的设计和材料可以影响车辆

的重量和抗振性。

轻量化的设计能够降低车辆的重量,减少振动和颠簸感,并且提升燃油经济性。

而抗振性好的材料可以减少车身的共振和震动。

总之,汽车平顺性是一个综合性的评价指标,它受到悬挂系统、轮胎、底盘和车身结构等多个因素的影响。

一辆平顺性好的车辆需要在各个方面

都有良好的设计和调校,才能提供给乘坐者舒适的驾驶体验。

在购买车辆时,平顺性也应该是一个重要的考虑因素之一。

一、实验目的本次实验旨在了解汽车平顺性的基本概念,掌握汽车平顺性试验的方法和步骤,通过实际操作,提高对汽车平顺性评价指标的理解,为今后从事汽车性能研究奠定基础。

二、实验原理汽车平顺性是指汽车在行驶过程中,避免因路面不平而产生的振动和冲击,使人感到不舒服、疲劳,甚至损害健康,或者使货物损坏的性能。

汽车平顺性试验主要是通过测量汽车在行驶过程中的振动加速度,来评价汽车的平顺性。

三、实验仪器与设备1. 实验车辆:M类载客汽车2. 加速度传感器:三轴向加速度传感器3. 数据采集仪:INV3060S型智能采集仪4. GPS时间同步装置5. 数据采集和信号处理软件:DASP-V11工程版6. 汽车平顺性分析软件:DASP-汽车平顺性分析软件四、实验方法与步骤1. 实验准备:将加速度传感器安装在座椅靠背处、坐垫上方以及脚支撑板处,采用真人加载,确保实验数据的真实性。

2. 实验数据采集:在脉冲输入(凸块)下,分别以10-60km/h的速度行驶,在随机输入(一般路面)下,分别以40-70km/h的速度行驶。

使用INV3060S型智能采集仪采集各测点的振动加速度响应数据。

3. 数据处理与分析:利用DASP-V11工程版数据采集和信号处理软件,对采集到的数据进行处理,得到最大加速度响应值及总加权加速度均方根值。

4. 汽车平顺性评价:根据处理后的数据,绘制与行车速度的评价关系曲线,分析汽车的平顺性。

五、实验结果与分析1. 实验数据:根据实验数据,得到各测点的最大加速度响应值及总加权加速度均方根值。

2. 汽车平顺性评价:根据评价关系曲线,分析汽车的平顺性。

以座椅靠背处为例,当车速为60km/h时,总加权加速度均方根值为0.5g,说明在此速度下,座椅靠背处的振动较为明显,汽车的平顺性有待提高。

3. 对比分析:将本次实验结果与标准平顺性指标进行对比,分析汽车平顺性的优劣。

六、实验结论1. 本次实验通过对汽车平顺性的实际测量和分析,了解了汽车平顺性的基本概念和评价方法。

>l 、整车平顺性分析;(整车参数确定后即可完成)

>2、瞬态操纵稳定性分析(确定稳态转向特性改进方案后完成); >3、主簧安装点、悬架减振器安装点、横向稳定杆安装点的调整建议;

载荷

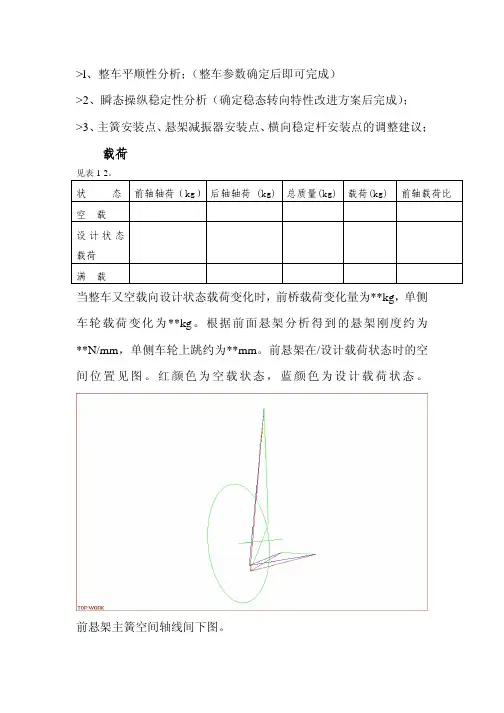

见表1-2。

状 态 前轴轴荷(kg ) 后轴轴荷 (kg) 总质量(kg)

载荷(kg) 前轴载荷比 空 载

设计状态载荷

满 载 当整车又空载向设计状态载荷变化时,前桥载荷变化量为**kg ,单侧车轮载荷变化为**kg 。

根据前面悬架分析得到的悬架刚度约为**N/mm ,单侧车轮上跳约为**mm 。

前悬架在/设计载荷状态时的空间位置见图。

红颜色为空载状态,蓝颜色为设计载荷状态。

前悬架主簧空间轴线间下图。

空载时的前悬架主簧空间轴线(浅红色)与主销轴线(红色)接近,设计载荷时前悬架主簧空间轴线(蓝绿色)与主销轴线(蓝色)夹角较大。

空载时夹角

Angle Between Curves

Angle on WCS =

True Angle =

设计载荷时夹角

Angle Between Curves

Angle on WCS =

True Angle =

建议减小设计载荷时前悬架主簧空间轴线与主销轴线夹角,减小减振器活塞杆的磨损,提高减振器寿命。

另外,**汽车前悬架载荷比**汽车前悬架载荷有所增加,在弹簧自由长度和刚度不变的情况下,如果空间满足要求,建议弹簧适当向车身外侧移动,以适当增加悬架刚度,但需要作弹簧静挠度/动挠度校核。

汽车平顺性性能试验解析汇报人:日期:•汽车平顺性性能试验概述•平顺性试验方法详解•平顺性性能影响因素•平顺性性能提升策略•平顺性性能试验案例分析•平顺性性能试验未来发展趋势01汽车平顺性性能试验概述平顺性定义平顺性的重要性平顺性定义及重要性试验目的试验内容平顺性试验目的和内容平顺性试验流程和标准试验流程标准02平顺性试验方法详解整车平顺性试验选择具有不同特征的路面,如平坦、坡道、弯道等,以及不同的道路条件,如干燥、湿滑、冰雪等。

试验场地使用高精度仪器来测量车辆的振动、加速度、速度等参数,如加速度计、速度计、位移计等。

试验设备在各种路况和条件下,对车辆进行行驶测试,记录相关参数,并对数据进行整理和分析。

试验过程对采集到的数据进行处理和分析,评价车辆的平顺性性能,包括振动频率、振幅、相位等参数。

数据分析零部件平顺性试验针对车辆的各个零部件,如悬挂系统、座椅、方向盘等。

试验对象试验设备试验过程数据分析根据不同零部件的特点,选择相应的测试设备,如振动台、激振器、力传感器等。

在实验室中对各个零部件进行振动测试、疲劳强度测试等,以评估其在不同路况下的性能表现。

通过对测试数据的分析,评价各个零部件的平顺性性能,如振动特性、刚度、阻尼等参数。

建模方法模型验证性能预测优化设计模拟仿真分析03平顺性性能影响因素车辆自身因素悬挂系统轮胎的尺寸、胎压和充气状态都会影响车辆的平顺性。

充气不足或胎压过高都会降低轮胎的吸震性能。

轮胎车身结构交通状况交通密度、速度和流量也会影响车辆的平顺性。

在高速公路上行驶时,车辆需要承受较高的气流冲击。

路面条件路面类型、状况和不平度都会影响车辆的平顺性。

例如,破损的路面或桥梁接缝处可能会引发较大的冲击和振动。

气候条件风、雨、雪等恶劣天气条件可能会增加行驶中的不稳定性,从而影响车辆的平顺性。

外部环境因素驾驶技能驾驶员的驾驶技能和经验对车辆的平顺性有很大的影响。

熟练的驾驶员能够更好地应对复杂的路况和交通状况,保持车辆的稳定性和舒适性。

•汽车平顺性概述•汽车平顺性的动力学原理•汽车平顺性的影响因素目•提高汽车平顺性的策略与方法•汽车平顺性的未来发展趋势与挑战录平顺性对于乘客的舒适度和健康有着重要影响,是评价汽车性能的重要指标之一。

定义与重要性重要性定义座椅设计座椅的形状、材质和硬度等都会影响乘客的舒适度,从而影响平顺性的评价。

悬挂系统悬挂系统的设计、调整和性能对平顺性有很大影响。

车辆自重车辆自重越大,对路面冲击越大,影响平顺性。

路面质量路面质量差会导致车辆颠簸,行驶速度行驶速度越快,风阻和路面不平整对车辆的影响越明显,影响平顺性。

平顺性的影响因素平顺性的评价标准车身作为振动系统的主要组成部分,会因为路面不平整、车轮不平衡、发动机及传动系统等内部组件的振动而产生振动。

车身振动系统的频率响应特性和阻尼特性是影响平顺性的关键因素。

车身振动系统的固有频率和阻尼比对平顺性的影响已被广泛研究,并被用于指导车辆的结构设计和动态性能优化。

车身振动系统轮胎的动态特性和路面不平度共同决定了作用于车身的激振力。

轮胎的刚度和阻尼特性对平顺性具有重要影响,而轮胎的充气压力和轮胎花纹设计等参数也会影响其动态特性。

轮胎作为车轮与路面之间的界面,是影响汽车平顺性的关键因素之一。

轮胎动力学悬挂系统是连接车身和车轮的关键部件,其动力学特性对平顺性有很大影响。

悬挂系统的设计需要平衡和优化其刚度、阻尼和几何形状等参数,以实现良好的隔振效果。

采用主动或半主动悬挂系统可以更好地实现动态调节,进一步提高汽车的平顺性。

悬挂系统动力学驾驶员操作与感觉反馈悬挂系统轮胎动力系统030201车辆性能路面质量道路坡度交通拥堵路况质量风速气温过高或过低会影响车辆的悬挂系统和轮胎性能,从而影响平顺性。

气温能见度环境条件03违规驾驶01驾驶技巧02超速行驶驾驶员行为与操作车辆性能优化悬架系统优化车身结构优化座椅舒适度优化路况改善适应性悬挂系统轮胎选择与匹配路况改善与适应性技术环境适应性悬挂系统通过采用环境适应性悬挂系统,可以自动调整悬挂系统的刚度和阻尼,以适应不同的环境条件,从而提高平顺性。

第六章汽车行驶的平顺性6.1 平顺性的评价汽车行驶平顺性,是指汽车在一般行驶速度范围内行驶时,能保证乘员不会因车身振动而引起不舒服和疲劳的感觉,以及保持所运货物完整无损的性能。

由于行驶平顺性主要是根据乘员的舒适程度来评价,又称为乘坐舒适性。

汽车作为一个复杂的多质量振动系统,其车身通过悬架的弹性元件与车桥连接,而车桥又通过弹性轮胎与道路接触,其它如发动机、驾驶室等也是以橡胶垫固定于车架上。

在激振力作用(如道路不平而引起的冲击和加速、减速时的惯性力等)以及发动机振动与传动轴等振动时,系统将发生复杂的振动。

这种振动对乘员的生理反应和所运货物的完整性,均会产生不利的影响;乘员也会因为必须调整身体姿势,加剧产生疲劳的趋势。

车身振动频率较低,共振区通常在低频范围内。

为了保证汽车具有良好的平顺性,应使引起车身共振的行驶速度尽可能地远离汽车行驶的常用速度。

在坏路上,汽车的允许行驶速度受动力性的影响不大,主要取决于行驶平顺性,而被迫降低汽车行车速度。

其次,振动产生的动载荷,会加速零件磨损乃至引起损坏。

此外,振动还会消耗能量,使燃料经济性变坏。

因此,减少汽车本身的振动,不仅关系到乘坐的舒适和所运货物的完整,而且关系到汽车的运输生产率、燃料经济性、使用寿命和工作可靠性等。

汽车行驶平顺性的评价方法,通常是根据人体对振动的生理反应及对保持货物完整性的影响来制订的,并用振动的物理量,如频率、振幅、加速度、加速度变化率等作为行驶平顺性的评价指标。

目前,常用汽车车身振动的固有频率和振动加速度评价汽车的行驶平顺性。

试验表明,为了保持汽车具有良好的行驶平顺性,车身振动的固有频率应为人体所习惯的步行时,身体上、下运动的频率。

它约为60~85次/分(1HZ ~1.6HZ),振动加速度极限值为0.2~0.3g。

为了保证所运输货物的完整性,车身振动加速度也不宜过大。

如果车身加速度达到1g,未经固定的货物就有可能离开车厢底板。

所以,车身振动加速度的极限值应低于0.6~0.7g。

车辆悬架系统及整车平顺性研究车辆悬架系统及整车平顺性研究车辆悬架系统是汽车重要的组成部分之一,对整车的平顺性具有重要影响。

本文将探讨车辆悬架系统的原理、结构以及其对整车平顺性的影响。

悬架系统是车辆的重要组成部分,其主要作用是减震和支撑车身,保证车辆在行驶中的平稳性和舒适性。

在车辆行驶过程中,经受到的外力和振动会通过悬架系统传递到车身和驾驶室内,影响乘坐舒适性以及驾驶稳定性。

因此,研究车辆悬架系统对整车平顺性的影响具有重要意义。

车辆悬架系统一般由弹簧、减振器、悬挂杆等部件组成。

弹簧是悬架系统的主要支撑部件,其作用是将车辆的重量均匀地分散到车轮上,并对路面的不平进行缓冲。

减振器是悬架系统的主要减震部件,能够有效地减少车身在行驶过程中的颠簸和震动。

悬挂杆则支撑和固定弹簧和减振器,起到连接转向系统和车轮的作用。

悬架系统的结构和设置对整车平稳性和舒适性有直接影响。

一般来说,悬架系统设置较低的频率和大的减振比能够提高车辆的乘坐舒适性。

通过较低的频率,车辆可以更好地适应路面的不平,并保持相对稳定的车体姿态;而较大的减振比则能够减少车辆在行驶过程中的颠簸和震动,提高乘坐的平顺性。

同时,悬架系统还需考虑车辆的操控性和稳定性。

过软的悬架系统在车辆高速行驶时容易造成车身的抖动和不稳定,影响驾驶的安全性;过硬的悬架系统则会使车辆受到路面不平的冲击传递到车身和驾驶员,降低驾驶舒适性。

因此,在悬架系统的设计中需要综合考虑乘坐舒适性与驾驶稳定性之间的平衡。

对于不同的车型和用途,悬架系统的设计也会有所差异。

例如,为了提供更好的通过性和越野能力,越野车通常采用较高的悬架系统和更强的减震器,以适应复杂多变的路况。

而豪华轿车则注重乘坐的平稳和舒适,通常采用更软的悬架系统和高级的减震器,提供更优质的乘坐体验。

当然,除了上述结构和设置的影响,悬架系统的材料和制造工艺也会对车辆的平顺性产生影响。

材料的选择和工艺的改进可以进一步提高悬架系统的动态性能和减震效果,从而提升整车的平稳性和舒适性。

课程设计汽车平顺性分析一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握汽车平顺性分析的基本原理和方法,能够运用所学知识对汽车平顺性进行评价和优化。

具体目标如下:1.知识目标:–掌握汽车平顺性的基本概念和评价指标;–了解汽车平顺性分析的基本原理和方法;–熟悉常见的汽车平顺性优化措施。

2.技能目标:–能够运用所学知识对汽车平顺性进行评价;–能够运用所学知识对汽车平顺性进行优化设计。

3.情感态度价值观目标:–培养学生的创新意识和实践能力;–增强学生对汽车工程领域的兴趣和责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:1.汽车平顺性的基本概念和评价指标;2.汽车平顺性分析的基本原理和方法;3.汽车平顺性优化措施及应用。

具体的教学大纲如下:第一章:汽车平顺性概述•汽车平顺性的定义和意义;•汽车平顺性的评价指标。

第二章:汽车平顺性分析原理•汽车平顺性分析的基本方法;•汽车平顺性分析的数学模型。

第三章:汽车平顺性优化设计•汽车平顺性优化措施;•汽车平顺性优化设计实例。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解汽车平顺性的基本概念、原理和优化方法,使学生掌握相关知识;2.案例分析法:分析实际案例,使学生更好地理解汽车平顺性分析的方法和应用;3.实验法:学生进行汽车平顺性实验,培养学生动手能力和实际操作技能。

四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,如《汽车工程》、《汽车平顺性分析》等;2.参考书:提供相关领域的参考书籍,如《汽车设计手册》、《汽车振动学》等;3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,提供形象的视觉教学资源;4.实验设备:准备汽车平顺性实验所需的设备,如振动台、加速度传感器等。

五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化方式,全面、客观地评价学生的学习成果。

评估方式包括:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,评估学生的学习态度和积极性;2.作业:布置适量的作业,评估学生的知识掌握和应用能力;3.考试:定期进行考试,全面评估学生的知识水平和应用能力。