《登高》PPT获奖说课稿

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:14

《登高》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是杜甫的《登高》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《登高》是人教版高中语文必修三第二单元的一首七言律诗。

本单元所选的诗歌均为唐代诗歌,旨在让学生了解唐代诗歌的发展脉络和艺术特点。

《登高》是杜甫晚年的作品,被誉为“古今七言律诗之冠”。

这首诗通过描绘登高所见的秋江景色,抒发了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情。

二、学情分析授课对象是高一年级的学生,他们在初中阶段已经接触过一些古典诗歌,对诗歌的基本常识和常见的表现手法有一定的了解。

但对于律诗的格律要求和深层的情感内涵还需要进一步的学习和引导。

此外,高一学生的生活阅历相对较浅,对于诗人的身世遭遇和忧国忧民的情怀可能难以产生深刻的共鸣,需要教师在教学中加以引导和启发。

三、教学目标基于以上的教材和学情分析,我制定了以下教学目标:1、知识与技能目标了解杜甫的生平经历和创作风格。

掌握律诗的格律特点和对仗手法。

品味诗歌的语言,赏析诗歌的意境。

2、过程与方法目标通过反复诵读,体会诗歌的韵律之美。

运用联想和想象,感受诗歌的画面和情感。

开展小组讨论,培养学生的合作探究能力和创新思维。

3、情感态度与价值观目标感受诗人忧国忧民的情怀,培养学生的爱国主义精神。

领悟诗人面对困境时的豁达胸怀,树立正确的人生观和价值观。

四、教学重难点教学重点:1、理解诗歌的内容,把握诗人的情感变化。

2、赏析诗歌的对仗和写景手法,体会诗歌的艺术魅力。

教学难点:1、深入理解诗人忧国忧民的情怀,以及这种情感在诗歌中的体现。

2、引导学生将诗歌与现实生活相结合,培养学生的人文关怀和社会责任感。

五、教法与学法为了实现教学目标,突破教学重难点,我将采用以下教法和学法:教法:1、诵读法:通过反复诵读,让学生感受诗歌的韵律和节奏,体会诗人的情感。

2、情境教学法:创设具体的情境,帮助学生理解诗歌的意境和情感。

《登高》说课稿一、课程背景《登高》是唐代诗人杜甫的一首著名诗歌,具有高度的文学价值和历史意义。

本课程为高中语文课程中的一篇课外阅读文章,在掌握基本的阅读技能和文学鉴赏方法的基础上,深入挖掘诗歌的主题、意义和价值,帮助学生进一步提升文学素养,培养独立思考和创造能力。

二、教学目标1.了解杜甫的生平背景和历史背景,理解该诗的历史意义和文学价值。

2.掌握阅读诗歌的基本技巧,如语音语调,韵律节奏,情感表达等。

3.探讨该诗的主旨和情感表达,理解“居安思危”、“求卓竞优”的人生态度和价值观。

4.进一步提升文学素养和审美能力,在文学鉴赏中培养独立思考和创造能力。

三、教学内容1. 诗歌的背景和作者杜甫是唐代伟大的诗人之一,其生平经历了唐代衰落的历史背景,创作了大量的反映现实和人民命运的诗歌,成为后世文学史上的一位巨擘。

2. 诵读诗歌本节课的诗歌是《登高》,请大家先听一段诗歌朗诵。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

3. 诗歌的解读3.1 诗歌情感表达《登高》这首诗歌所表达的情感内涵是何?请同学们仔细品味,理解其中的情感表达。

3.2 诗歌的主题《登高》这首诗歌的主题是何?请同学们回答这个问题并说明理由。

3.3 诗歌的文学价值《登高》这首诗歌具有怎样的文学价值?请同学们谈谈自己的看法。

3.4 诗歌的意义《登高》这首诗歌在历史和现实中有何样的意义?请同学们探讨一下。

四、教学方法本课程将采用讲解、互动和探究相结合的教学方法,让学生在听课的同时,获得思考和创造的机会,从而培养他们的独立思维和自主学习能力。

在教学过程中,我们将采用课前引导思考、课堂板书、分组讨论、个人思考以及课后作业等多种方式,使学生在不断地交流和探究中,全面理解和掌握《登高》这首诗歌的内涵和价值。

登高获奖说课课件一、教学目标(一)知识与能力1.进一步了解作者的生平及其诗歌创作特色。

2.结合课文注释,掌握重点字词并能够理解诗句基本意义。

3.能够赏析诗歌情景交融的艺术特色以及沉郁顿挫的诗歌风格。

4.把握诗歌情感基调,运用诵读技巧,朗诵诗歌。

(二)过程与方法运用诵读法、合作探究法等完成教学目标。

(三)情感态度与价值观1.体会作者诗中表现的多重情怀。

2.逐渐培养诗歌审美情趣。

二、教学重难点1.理解诗歌的意象和意境。

2.感知抑扬顿挫的律诗中所沉淀的深沉情感。

三、课型新授课。

四、课时1课时。

五、文本简析《登高》选自人教版高中语文必修三第二单元第五课,本单元是诗歌单元。

《登高》的讲解要紧扣教学目标和单元目标。

第五课节选的是杜甫在夔州所写的三首诗,而《登高》处于尾篇,可将三首诗做纵向比较阅读。

《登高》是诗人抒发长年漂泊、老病孤愁的感情之作,学习这首诗要善于把握景情交融的关系及诗人悲欢愤激之情,并同当时战乱的时局联系在一起,深入感知诗中意境。

启发学生创造性想象,再现秋江广阔图景和抒情主人公形象。

通过再创意境,理解这首诗的思想感情和艺术特色。

主要遵循读诗、品诗、悟诗这一基本框架。

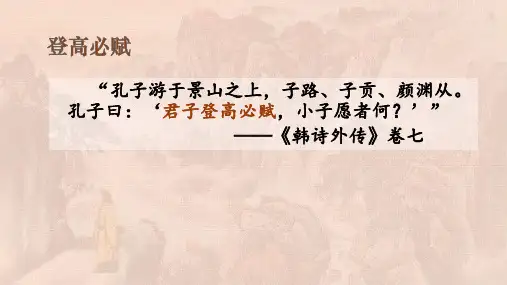

六、教学过程(一)新课导入以初中学过的杜诗为导入。

【设计意图】教师需树立历史观,建立初中旧知和高中新识的关联,唤醒学生对杜诗过去的认知。

(二)背景材料杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。

一度任工部员外郎,世称杜工部。

是我国唐代伟大的现实主义诗人,代表作有“三吏”“三别”。

其诗反映了唐朝的历史,被称为“诗史”,后人推崇他为“诗圣”。

有《杜工部集》。

杜甫身逢战乱,从四十八岁开始,一直到五十八岁去世,十一年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,三年后病死出蜀途中。

这首诗是大历二年作者寄寓夔州时写的。

此时“安史之乱”已结束四年,但政局依然动荡不安,吐蕃不断入侵,兵机此起彼伏,再加上好友李白、严武、高适等相继去世──所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。

《登高》说课稿《登高》说课稿1一、说教材《登高》是高中语文必修三第二单元第五课《杜甫诗三首》最后一首诗, 起着承上启下的作用, 是对之前诗歌鉴赏的延伸和提高, 对后边的宋词鉴赏起示范作用。

《登高》是一首达到了主观情感和客观物象高度统一的一首七言律诗, 诗歌饱含了诗人忧国忧民的情感。

胡应麟推崇此诗精光万丈, 是“古今七言律诗第一。

”因此, 在教学本课时, 要引导学生在了解诗人身世遭际和写作背景的前提下, 品味诗歌的情境, 感受古代社会生活与古人的情感世界, 领略古人独特的审美情趣;掌握古诗鉴赏方法, 为提高高考古诗鉴赏作好铺垫。

二、说学情高二学生在初中学过一定数量的古代诗词, 有一定的古诗鉴赏基础, 但对诗的了解较浮浅, 除背诵、记忆外, 并不专注于诗歌本身的意象、意境与情感。

因此, 要加强对学生古诗词诵读的训练, 使其学会品味诗歌的意境, 把握诗歌表达的思想内容, 培养学生的鉴赏能力, 使其受到熏陶而有所感悟。

三、基于以上原因, 制定本课的三维教学目标如下:(一)知识技能1.了解作者, 整体感知诗意, 能知人论诗, 把握全诗脉络。

2.反复诵读, 学习其寓情于景的表达技巧, 鉴赏诗歌深层意义。

(二)过程与方法1.通过查阅资料, 了解作者作品。

2.通过设疑点拨、讨论等方式理解诗意, 体会诗情。

(三)情感态度价值观怀走进诗人情感, 感受诗人忧国忧民的沉郁情。

教学重点:1.初步掌握诗歌鉴赏的方法和步骤:解题、释句、入境、会意。

2.了解杜甫诗歌的艺术风格并熟练背诵。

教学难点:在朗读背诵中, 感受诗人悲凉的内心世界, 领略诗人独特的审美情趣。

四、说教法与学法教法1.情境导入法。

多媒体展示萧萧深秋, 重阳佳节日作者独登高台, 忧国、忧民、忧身, 无尽悲凉, 带领学生走进课文。

2.诵读感知法。

反复吟诵, 有助于培养学生语感, 激发想象力, 进入诗歌意境。

3.讲析法和点拨法。

由于学生知识积淀有限, 难以理解诗人的悲社会之秋、国家之秋, 因此, 做一些课件补充杜甫及当时历史的有关重要信息, 并进行必要的点拨。