中国古典园林鉴赏——网师园

- 格式:doc

- 大小:295.50 KB

- 文档页数:6

网师园:苏州园林的瑰宝

在江苏省苏州市,有一座被誉为“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”的网师园。

这座始建于宋代的园林,以其精巧的设计、独特的布局和丰富的文化内涵,成为了中国古典园林的代表之作。

网师园的总面积并不大,但每一寸土地都充满了匠心独运。

园中的建筑、山水、花木相互映衬,形成了一幅生动的自然画卷。

走进网师园,你会被那错落有致的亭台楼阁、蜿蜒曲折的小径、波光粼粼的池塘所吸引,仿佛置身于一个世外桃源。

网师园的布局独具匠心,以水池为中心,四周环绕着各种建筑和景点。

水池的北面是一座名为“月到风来亭”的六角亭,这里是观赏月色的最佳地点。

每当夜幕降临,明月高悬,清风徐来,亭中的人们仿佛置身于仙境一般。

水池的南面是一座名为“濯缨水阁”的建筑,这里是品茗赏景的好地方。

坐在水阁中,可以欣赏到池中的荷花、游鱼,同时感受到苏州水乡的独特韵味。

网师园的建筑风格独特,既有北方的大气磅礴,又有南方的精致细腻。

园中的建筑大多采用木质结构,雕刻精美,彩绘华丽。

门窗上的镂空花纹,屋檐下的飞檐翘角,都展示出了古代工匠的高超技艺。

网师园的文化内涵丰富,历代文人墨客在此留下了许多脍炙人口的诗篇。

园中的“万卷堂”曾是清代著名学者沈德潜的书房,他在这里写下了许多传世之作。

此外,网师园还是昆曲的发源地之一,园中的“殿春簃”就是昆曲大师俞振飞曾经居住的地方。

总的来说,网师园是一座集自然景观、建筑艺术、文化积淀于一体的古典园林。

在这里,你可以感受到中国古代园林艺术的博大精深,也可以领略到苏州水乡的独特魅力。

如果你对中国传统文化感兴趣,那么网师园绝对是你不容错过的地方。

周导讲园许多研究传统园林的学者都有一种「 抑清扬明 」的倾向。

他们认为清代园林过于繁复,为了承载更多的功能而增加建筑数量与体量,假山堆叠与室内外陈设也日趋复杂,失去了简洁疏朗的环境氛围,尤其是失去了唐宋以来的文人雅趣和自然的风格。

所以在苏州园林里,像拙政园、艺圃这一类保留了明代格局与格调的园林,往往受到更多的重视与推崇。

而其他在清代时期建造或重新改造的园林,则往往被认为在 艺术水准上有所下降。

但在苏州名园里,有一座非常典型的 清代小园——网师园,却受到了众多专家的一致褒扬。

童寯教授在《江南园林志》里认为这座园林是「 园宅兼具,典雅古洁,别具一格」。

陈从周教授在《说园》里说它「小而精,以少胜多,在全国现存的园林里,都属上选 」。

网师园面积只有8亩(约5300平方米),中部是水池,周边分布了十几处建筑,还有大量假山堆叠、多处院落划分,又被高大的住宅紧贴,几乎没有开敞的场所和造景余地。

那么这座造于 清代中后期、人工要素比重很大的园林为什么会受到专家的推崇呢?它如何平衡自然与人工的关系以实现「 小中见大」?今天我们就来讲讲这座隐蔽在苏州古城街巷内,精致玲珑、小巧典雅的园林。

01首先来介绍网师园的历史。

网师园虽然是一座典型的清代宅园,但是它最早的历史可以追溯到 南宋时期 。

南宋时期繁荣的 平江城孕育了网师园,也奠定了网师园的气质。

苏州早在春秋时期就成为 吴国的都城 。

唐代安史之乱之后,随着整个中国的经济重心转向南方,苏州的地位也快速上升,经过 五代 的开拓、 北宋的积淀,苏州城市发展达到了一个高峰。

但是它在 南宋初期的建炎四年(1130年),曾经被金兵南下攻破,遭到很大的破坏。

之后经过 100年的恢复又重现辉煌,愈加繁华,城市的建设规模、结构、功能都达到更高的水准。

▲ (南宋)李嵩 · 货郎图南宋绍定二年(1229年),当时的平江知府李寿鹏主持刻绘了著名的「 平江图碑」。

这块碑今天还在,被称为我国 现存最古老也是最完整的城市地图石碑(石碑高2.79米,宽1.38米,碑本身就被公布为全国重点文物保护单位)。

中国古典园林特色浅析——江南私家园林网师园摘要:网师园是江南古典园林中极具艺术特色和文化价值的中型古典山水宅园代表作品。

通过对网师园造园方式进行分析来探讨江南古典园林的特色。

关键词:古典园林;网师园;建筑古典园林是指中国以江南私家园林和北方皇家园林为代表的中国山水园林形式,在世界园林发展史上独树一帜,是全人类宝贵的历史文化遗产。

网师园为江南四大名园之一。

全园布局紧凑,建筑精巧,空间尺度比例协调,以精致的造园布局,深蕴的文化内涵,典雅的园林气息,当之无愧地成为江南古典园林的代表作品。

1 网师园缘起及现状网师园始建于公元1174年(宋淳熙初年),始称“渔隐”,几经沧桑变更,至公元1765年(清乾隆三十年)前后,定名为“网师园”,并形成现状布局。

几易其主,园主多为文人雅士,且各有诗文碑刻遗于园内,历经修葺整理,最终形成了这一古典园林中的精品杰作。

网师园为典型的宅园合一的私家园林。

网师园现面积约10亩(包括原住宅),其中园林部分占地约8亩余。

内花园占地5亩,其中水池447平方米。

总面积还不及拙政园的六分之一,但小中见大,布局严谨,主次分明又富于变化,园内有园,景外有景,精巧幽深之至。

建筑虽多却不见拥塞,山池虽小,却不觉局促。

网师园布局精巧,结构紧凑,建筑精巧和空间尺度比例协调,韵味清新,因此被认为是中国江南中小型古典园林的代表作。

2 网师园之特色2.1 建筑风格淡雅、朴素江南园林沿文人园轨辙,以淡雅相尚。

布局自由,建筑朴素,厅堂随宜安排,结构不拘定式,亭榭廊槛,宛转其间,一反宫殿、庙堂、住宅之拘泥对称,而以清新洒脱见称。

网师园主要建筑和景观为东部宅第,中部主园,西部内园。

宅第规模中等,为苏州典型的清代官僚住宅。

大门南向临巷,前有照壁,东西二侧筑墙,跨巷处设辕门,围成门前广场。

场南对植盘槐,东西墙置拴马环。

大门两边置抱鼓石,饰以狮子滚绣球浮雕,额枋上有阀阅3只,正门东侧设便门。

住宅区前后三进,屋宇高敞,有轿厅、大厅、花厅,内部装饰雅洁,外部砖雕工细,堪称封建社会仕宦宅第的代表作。

题目:《网师园:江南水乡的诗画》在中国的江南水乡,有一座名为“网师园”的古典园林。

它以其独特的建筑风格和深厚的文化底蕴,吸引了无数的游客。

我有幸在这个夏天,亲自走进了这个被誉为“江南四大名园”之一的网师园,感受到了它的魅力。

网师园位于苏州市内,占地面积约五亩,是一座典型的江南私家园林。

一进入园门,首先映入眼帘的是一片碧波荡漾的池塘,池塘中央有一座小巧玲珑的亭子,名为“濯缨亭”。

亭子的四周种满了各种花草树木,绿叶红花,相映成趣,给人一种宁静而美好的感觉。

沿着曲径通幽的小路向前走,可以看到一座三层楼阁,名为“琴楼”。

琴楼的每一层都有精美的木雕和彩绘,楼内的琴室更是让人流连忘返。

在这里,你可以听到古琴的悠扬之声,仿佛能穿越时空,回到那个文人墨客弹琴赏月的时代。

继续前行,就来到了网师园的另一大特色——假山。

这座假山高约十米,形状奇特,仿佛是一个巨大的迷宫。

在假山的脚下,有一条清澈的小溪,溪水从山上流下,发出潺潺的水声,给人一种宁静的感觉。

站在山顶上,可以俯瞰整个网师园的美景,让人心旷神怡。

网师园的建筑风格独特,充满了浓厚的文化气息。

园内的每一座建筑、每一处景致,都蕴含着深深的文化内涵。

在这里,你可以看到中国古代文人的生活场景,感受到他们对美的追求和对生活的热爱。

网师园不仅是一座园林,更是一部活生生的历史教科书。

它见证了中国古代文化的繁荣和发展,也见证了中国历史的变迁。

每一块石头、每一片叶子,都似乎在诉说着过去的故事。

走在网师园的小路上,我仿佛置身于一幅美丽的画中。

那些古老的建筑、那些美丽的景色、那些深深的文化气息,都让我深深地陶醉其中。

我想,这就是网师园的魅力所在吧。

它不仅仅是一座园林,更是一种生活态度,一种对美的追求,一种对历史的尊重。

离开网师园的时候,我不禁回头多看了几眼。

那座美丽的园林,那些古老的建筑,那些深深的文化气息,都深深地印在了我的心中。

我想,我会记住这个地方的,记住这个充满魅力的网师园。

苏州古典园林分析介绍网师园网师园位于中国江苏省苏州市,是一座具有悠久历史的古典园林,被誉为江南园林中的明珠。

网师园占地面积约1.9公顷,由西园和东园两部分组成,是苏州园林中规模最大,保存最完整的园林之一、下面我将对网师园进行分析和介绍。

首先是网师园的历史背景。

网师园建于明朝万历年间,原名“薇蕴园”,后更名为“霜香草堂”,再改名为“网师园”。

建园初期,园主为吴家,后来园中设立了一家织造学校,专门培养苏州地区的织锦工人,因此得名“网师园”。

明代至清代,网师园历经多次改建,形成了现在的基本格局。

其次是网师园的空间布局。

网师园分为西园和东园,西园为主体,东园为侧园。

西园占地较大,有多个庭院和景点,如议圃、假山、琴台等;东园则相对简单,主要由一片水面和精致的亭台组成。

整个园林以水景为主导,水系蜿蜒穿插于各个庭院之间,营造出一片宁静和谐的氛围。

第三是网师园的建筑风格。

网师园典型地展示了江南园林的特色,包括曲径通幽、假山堆砌、水景点缀等。

园内的建筑设计精巧,注重与周围自然环境的融合。

例如,假山岩石的摆放极具艺术感,有的仿佛山峦起伏,有的如同山谷峡岩,给人以身临其境的感受。

此外,园内还有众多的亭台楼阁,如临水亭、砚台亭、浣花楼等,它们结合了人工的艺术造型和自然山水的美景,形成了一幅幅美丽的画卷。

第四是网师园的文化内涵。

网师园融合了多种文化元素,尤其是吴门文化和园林艺术,体现了中国古代文人墨客的生活理念和审美情趣。

园内的建筑和景观都是园主对自然环境的理解和追求的体现,也是对自然美和人文精神的一种赞颂。

此外,园内还有许多书法、绘画和雕刻作品,其中尤以吴门派的特色最为突出,使园林更具艺术价值。

最后是网师园的保护与发展。

网师园在建园初期就经历了多次改建和修复,后来在20世纪50年代进行了一次全面的修复,使园林得以保存和恢复。

如今,网师园以其独特的园林风貌和文化内涵吸引了众多游客,成为苏州市的重要旅游景点。

同时,园林管理方也加强了对园区的保护与管理,致力于传承和弘扬中国传统园林文化。

《建筑与世界名园赏析》结课论文——园林2012级网师园姓名:***学号:**********院系:农学院班级:12园林教师:***日期:2015年3月一、简介项目名称:网师园地点:地处苏州旧城东南隅葑门内阔家头巷,后门可达十全街,地方志记载为带城桥阔家头巷11号。

建成时间:网师园始建于公元1174年(宋淳熙初年),始称“渔隐”,几经沧桑变更,至公元1765年(清乾隆三十年)前后,定名为“网师园”,并形成现状布局。

造价:150万规模:网师园现面积约10亩(包括原住宅),其中园林部分占地约8亩余(另两资料:约5333平方米、约5400平方米)。

内花园占地5亩,其中水池447平方米。

建造者简介:史正志:宋代藏书家、官至侍郎宋宗元:宋宗元,字少光,清江苏元和(今苏州)人。

清高宗乾隆三年(1738)中举。

历直隶成安、良乡知县。

二十三年再任天津道。

三十六年,运河涨溢,天津城西芥园堤溃,洪水泛滥南乡,复逆行围城。

宗元闻舆人言,城东南中堂洼有土?,掘之则水可泄于海。

乃谴营弁孙成玉夜往掘?,遂使洪水迅速消退。

因报告直隶总督,请自芥园挑挖减水河一道,由中堂洼达海,以备排泄洪水;更请分挑岔河至盐山,以利商贾往来贩运。

惜其议未得付诸施行,迁光禄寺少卿。

后辞官归家。

总述:总面积还不及拙政园的六分之一,但小中见大,布局严谨,主次分明又富于变化,园内有园,景外有景,精巧幽深之至。

建筑虽多却不见拥塞,山池虽小,却不觉局促。

网师园布局精巧,结构紧凑,以建筑精巧和空间尺度比例协调而著称。

全园清新有韵味,因此被认为是中国江南中小型古典园林的代表作。

陈从周誉为“苏州园林小园极则,在全国园林中亦属上选,是以少胜多的典范”。

清代著名学者钱大昕评价网师园“地只数亩,而有行回不尽之致;居虽近廛,而有云水相忘之乐。

柳子厚所谓‘奥如旷如’者,殆兼得之矣。

”网师园分三部分,境界各异。

东部为住宅,中部为主园。

网师园按石质分区使用,主园池区用黄石,其他庭用湖石,不相混杂。

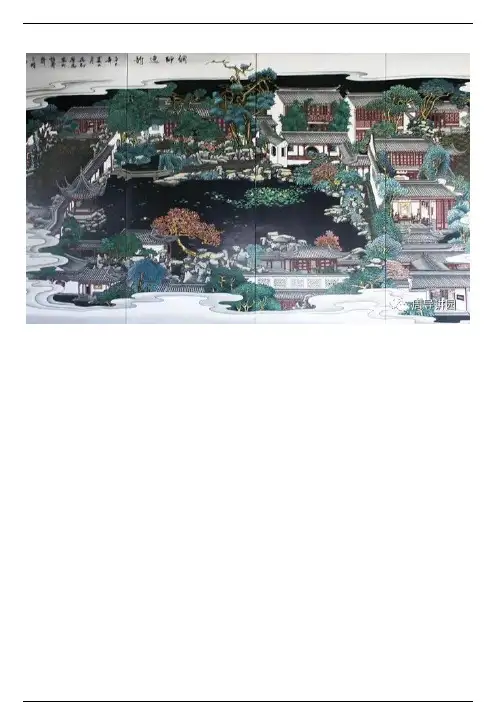

xxxxx大学2011~ 2012学年第一学期期末考试论文题目中国古典园林《网师园》造园赏析中国古典园林《网师园》造园赏析[摘要]:中国古典园林“虽由人作,宛白天开”,其造园理论基于以儒道佛思想为中心的多元文化。

其“天人合一”、“师法自然”的思想观念对造园者产生了深刻久远的影响。

苏州四大名园中,网师园是其中面积最小、布局最精巧的一座。

以仅仅不到拙政园1/6的面积,却能同列为世界文化遗产,“以小见大”的典型清代园林风格,是许多研究园林建筑者的最爱,是“精致玲珑、小巧典雅”的最佳代表作。

[关键词]:古典园林苏州园林网师园江南私家园林是中国古典园林发展成熟后期的一个高峰,艺术造诣居全国居领先地位,其中的网师园乃现存苏州古典园林中的上品之作。

该园小巧玲珑,曲折幽胜见长。

园地仅8亩余,呈丁字形平面。

建筑密度高达30%,但其造园艺术手法灵活多样。

四周以水池为中心,四周环绕建筑及游览路线,布局紧凑,简洁自然,池周亭阁错落,借、对、虚、实;迂回曲折,步移景异,正所谓“绕齿形可观游鱼,可亭中待月迎风”。

选外花影移墙,峰峦当窗,能体会到一派大自然水景的盎然生机,因此并不觉其小,可见此园规划设计中的独具匠心。

1 网师园概况1.1网师园的由来网师园,是苏州中型古典山水宅园的代表作品。

园址原为南宋吏部侍郎史正志于淳熙年间(公元1174~1189年)所建之“万卷堂”旧址,亦称“渔隐”。

清时由光禄寺少卿宋宗元于乾隆中叶(约公元1770年)购其地筑园。

因园毗邻王思巷,谐其间喻渔隐之义,称“网师园”。

乾隆末年园归瞿远村,按原规模修复并增建亭宇,俗称“瞿园”。

网师园现面积约10亩(包括原住宅),其中园林部分占地约8亩余,内花园占地5亩,其中水池447平方米。

总面积还不及拙政园的六分之一,但小中见大,布局严谨,主次分明又富于变化,园内有园,景外有景,精巧幽深之至。

建筑虽多却不见拥塞,山池虽小,却不觉局促。

全园清新有韵味,因此被认为是苏州古典园林中以少胜多的典范,陈从周誉为“苏州园林小园极则,在全国园林中亦属上选,是以少胜多的典范”。

清代著名学者钱大昕评价网师园“地只数亩,而有行回不尽之致;居虽近廛,而有云水相忘之乐。

柳子厚所谓‘奥如旷如’者,殆兼得之矣。

”1.2网师园分区基本概况网师园分为宅第和园林两部分,是一座典型的江南住宅园林。

又可分为东、中、西三部分。

东部为住宅区,前后三进,屋宇高敞,有轿厅、大厅、花厅,内部装饰雅洁,外部砖雕工细,堪称封建社会仕宦宅第的代表作。

主要建筑有:万卷堂、撷秀楼和梯云室。

中部为主,以水池为中心,面积约半亩的水面聚而不分,四周配以花木、山石,并佐以各种建筑物。

这里池水清澈,游鱼戏水,花木争妍。

环池廊、轩、亭翼然,夹岸有叠石、曲桥,疏密有致,相得益彰。

中部花园名曰“网师小筑”,全园以彩霞池为中心,沿池堆叠黄石假山。

南侧小山丛桂轩深藏于黄石假山中,濯缨水阁出挑于水上,樵风径随山势忽高忽低,月到风来亭临池而筑,看松读画轩内陈设精雅,陈列着有亿年历史的硅化木。

轩前有一棵800多岁的古柏,还有一棵200多年的白皮松。

竹外一枝轩后的天井植翠竹,透过洞门空窗可见百竿摇绿,其后面为集虚斋。

西部为内园,庭院精巧古雅,盛植芍药。

院里轩屋名以“殿春簃”,其建筑、家具、宫灯,多具明代特点和风格。

1979年,美国纽约大都会博物馆以殿春为原形建造了中国式庭院“明轩”,使中国园林闻名于世。

2 景点介绍网师园东部为宅第,中部为主园,西部为内园。

宅第规模中等,为苏州典型的清代官僚住宅。

大门南向临巷,前有照壁,东西二侧筑墙,跨巷处设辕门,围成门前广场。

场南对植盘槐,东西墙置拴马环。

大门两边置抱鼓石,饰以狮子滚绣球浮雕,额枋上有阀阅3只,正门东侧设便门。

月到风来亭竹外一枝轩住宅区前后三进,屋宇高敞,有轿厅、大厅、花厅,内部装饰雅洁,外部砖雕工细,堪称封建社会仕宦宅第的代表作。

由大门门厅至轿厅,东有避弄可通内宅。

轿厅之后,大厅崇立,即万卷堂。

其前砖细门楼为乾隆间物,雕镂之精,被誉为苏州古典园林中同类门楼之冠。

其后撷秀楼原为内眷燕集之所。

楼后五峰书屋为旧园主藏书处。

以上3处的家具陈设,多为清式,尤富丽端庄。

屋东北梯云室内黄杨木落地罩上镂刻双面鹊梅图,雕工极精。

梯云室北为下房区及后门,1958~1980年俱从该门出入。

主园在宅第之西,三进厅堂、后院和梯云室都有侧门或廊通往主园,正通道为轿厅西侧小门,楣嵌乾隆时砖额“网师小筑”。

入内建筑物较多,组成庭院两区:南面小山丛桂轩、蹈和馆、琴室为居住宴聚用的一区小庭院;北面五峰书屋、集虚斋、看松读画轩等组成以书房为主的庭院一区,居中为池,荡漾弥漫。

池岸低矮,系黄石堆砌,挑出种种岩穴形状,错落作势,下伏水口,望之幽邃。

池两端各引出一曲折小溪,贴水平桥一波三折,令人生水广波延、源头不尽之感。

环水亭榭小巧轻盈,体积较大的楼馆或障以山石树丛,或退隐于后,不逼压水面,又使园景富于层次深度,建筑虽多而不见其密,池不足亩而不觉其小。

3 网师园造园手法网师园分为宅第和园林两部分,是一座典型的江南住宅园林。

作为古代苏州世家宅园相连布局的典型,网师园东宅西园,有序结合。

以池水为中心,由东部住宅区、南部宴乐区、中部环池区、西部内园殿春簃和北部书房区等五部分组成。

全园布局外形整齐均衡,内部又因景划区,境界各异。

园中部山水景物区,突出以水为中心的主题。

水面聚而不分,池西北石板曲桥,低矮贴水,东南引静桥微微拱露。

环池一周叠筑黄石假山高下参差,曲折多变,使池面有水广波延和源头不尽之意。

园内建筑以造型秀丽,精致小巧见长,尤其是池周的亭阁,有小、低、透的特点,内部家具装饰也精美多致。

其中中部为主园,名曰“网师小筑”,以全园以水池彩霞池为中心,面积约半亩。

池岸西北、东南两隅,各有水湾一处,曲折深奥,有渊源不尽之感。

沿池布置石矶、假山、花木和亭榭,黄石假山“云岗”体量不大,但位置和造型得体。

由于池岸低矮,临池建筑接近水面,所置山石、花木也不高大,使水面显得开阔。

这里池水清澈,游鱼戏水,花木争妍。

环池廊、轩、亭翼然,夹岸有叠石、曲桥,疏密有致,相得益彰。

池南主厅小山丛桂轩位于峰石木樨间,有廊左通住宅的轿厅,右达西侧的亭榭。

西南侧的濯缨水阁和东北岸的竹外一枝轩隔水相望,东侧的射鸭廊和西侧的月到风来亭遥遥相对。

这些建筑形体各殊,装修精丽,其倒影又与天光浮云交映于碧波之中,增添了园中秀丽景色。

再北为集虚斋、五峰书屋和殿春簃等建筑,都是旧日园主读书作画之所,布置疏朗清幽。

4 网师园中运用的组景手法4.1 主、辅对比手法主景区市全园的主体空间在它的周围安排若干较小的辅助空间,形成众星拱月的格局。

西面的“殿春簃”,位于长方形庭院之北,院南有清泉“涵碧”及半亭“冷泉”。

园内当年辟作药栏、遍植芍药,每逢暮春世界,惟有这里“尚留芍药殿春风”,因此而命名景题。

园南部的小山丛桂轩和琴室均为幽奥的小庭院。

“小山丛桂轩”之南是曲折状的太湖山石坡,其南倚较高的园墙而成阴坡,山坡上丛植桂树,更杂以腊梅、海棠、梅、天竺、慈孝竹等。

“琴室”的入口从主景区几经曲折方能到达,一厅一亭几乎占去小院的一半,余下的空间但见粉墙垣及其前的少许山石和花石点缀,其幽邃安阀的气氛与操琴的功能十分协调。

4.2 透景的手法园林北上角上的“集虚斋”前庭市另一处幽奥小院,院内修竹数竿,透过月洞门和竹外一支轩可窥见主景区水池的一角之景,是运用透景的手法而求得奥中有旷,设计处理上与琴室又有所不同。

此外,尚有小院、天井多出。

正由于这一系列大大小小的幽奥的或者半幽奥的空间,在一定程度上烘托出主景区之开朗。

因此,网师园虽“地只数亩,而有纡回不尽之致。

……旷如奥如,殆兼得之矣”。

4.3 在网师园的组景中,还运用了主从与重点,空间对比,起伏与层次,渗透,尺度处理,理水等手法。

5 网师园植物配置网师园为典型的江南传统建筑。

其植物配置也多采用规则式的对植形式:照墙前对植盘槐(龙爪槐)二株,《周礼》曰:“面三槐,三公位焉。

”三公即为宰辅,在古代,非官宦人家不能用盘槐对植于屋前。

在大厅“万卷堂”的前庭中,对植有白玉兰二株;该厅原名“清能早达”,“清能”即为古代官吏的品德,“早达”即早年发达之意,而白玉兰早春开花,冰清玉洁,暗寓其意;大厅后对植桂花,古代因“桂”“贵”谐音,所以寓意夫妻“两贵当庭”、“双贵流芳”;同时白玉兰和桂花相配,春来玉兰一树千花,夏日绿荫满庭,秋时金桂飘香,冬天则玉兰叶落,极富季相变化,又有“金(桂)玉(兰)满堂”的象征。

在“五峰书屋”、“集虚斋”、“梯云室”等读书课徒之处的庭院中则配以假山小品,杂植山茶、玉兰、木瓜、红枫、枸骨等四季花木。

中部园林以“彩霞池”为中心,在池岸处点缀南迎春、络石等常绿披散性灌木。

池南主厅“小山丛桂轩”前以假山花池上配植桂花为主,以合北朝庾信《枯树赋》中的“小山则丛桂留人”的主题。

池北“看松读画轩”前有古柏一株,相传为南宋园主史正志所植,距今已有800多年的历史;在黄石花池中遍植牡丹、海棠。

在池东靠住宅的山墙上,则用木香作垂直绿化,春时千枝万条,千花万蕊,带月垂香,有惹风舞雪之态。

西部内园即为“殿春”庭院,古代因一春花事,以芍药为晚,故名“殿春”,此处原为芍药圃,清代嘉庆年间,当时网师园以盛植芍药而名闻于世。

芍药圃南,与之一墙之隔的,现辟为牡丹圃,春时国色天香,韶光融融,为春天品茗的好去处。

综合以上可知,网师园作为一处成功的园林典范虽占地不大,但有人可在咫尺园林之中可以看淡山水“山不高而又峰峦起伏、水不深而有汪洋之感”,设计布局中运用了多种造景、组景手法,在叠山、理水、植物等方面也有独造之处,由此,我们可以吸取借鉴它的许多成功经验,同时也进一步提高审美情趣。

参考文献:《中国园林史》安怀远同济大学出版社《苏州园林》苏州园林管理局编著同济大学出版社 1991《园林美学》周武忠中国农业出版社《中国古典园林史》周维权清华大学出版社 1993。