中国古典园林欣赏

- 格式:doc

- 大小:72.50 KB

- 文档页数:6

中国古典皇家园林评析鉴赏【内容摘要】我国古典园林在世界园林建筑艺术中独放异彩。

其中皇家园林在整个园林体系中起源最早、最为壮观,在园林中地位也最高。

皇家园林在其发展的过程中,既有一以贯之的地方,也有不同时代的烙印。

这篇评析鉴赏试着对皇家园林的建造特点、意义、影响等方面进行阐述,希望能够对皇家园林所表现出来的艺术特点有更深的理解。

关键词:皇家园林皇权至上气派恢宏园林是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过对山、水、植物、建筑等艺术的创作而形成的美的自然环境和游憩境域。

中国自奴隶社会到封建社会这一阶段,连续几千年的漫长历史时期,帝王君临天下,至高无上,皇权是绝对的权威。

像古代西方那样震慑一切的神权,在中国相对皇权而言始终是次要的、从属的地位。

与此相适应的,一整套突出帝王至上、皇权至尊的礼法制度也必然渗透到与皇家有关的一切政治仪典、起居规则、生活环境之中,表现为所谓皇家气派。

园林作为皇家生活环境的一个重要组成部分,形成了有别于其他园林类型的皇家园林。

一、皇家园林的建造特点皇家园林在整个园林体系中起源最早、最为壮观,在园林中地位也最高。

1、规模浩大、面积广阔、建设恢宏、金碧辉煌,尽显帝王气派。

如:清代的清漪园占地近300公顷。

2、建筑风格多姿多彩。

从中既可看到南方小巧园林风格,如杭州苏堤六桥、苏州狮子林、镇江宝塔等景色,也可看见少数民族风格的塔、屋宇结构等雄风,如北海的藏式白塔,甚至还有吸收欧洲文艺复兴时的"西洋景",如圆明园。

3、功能齐全。

皇家园林中集处理政务、受贺、看戏、居住、园游、祈祷以及观赏、狩猎于一体,甚至有的还设"市肆",以便买卖。

二、皇家园林的建造意义1、对应宇宙天象,祈望预知未来我国古人善于观察天象,自古以来,中国人就把天界看成是以“帝星”为中心,以“三垣、四象、二十八宿”为主干的组织严密的庞大的体系,并发挥想像力把星象与周围的事物做联系,然后引入生活,并且自觉接受宇宙支配。

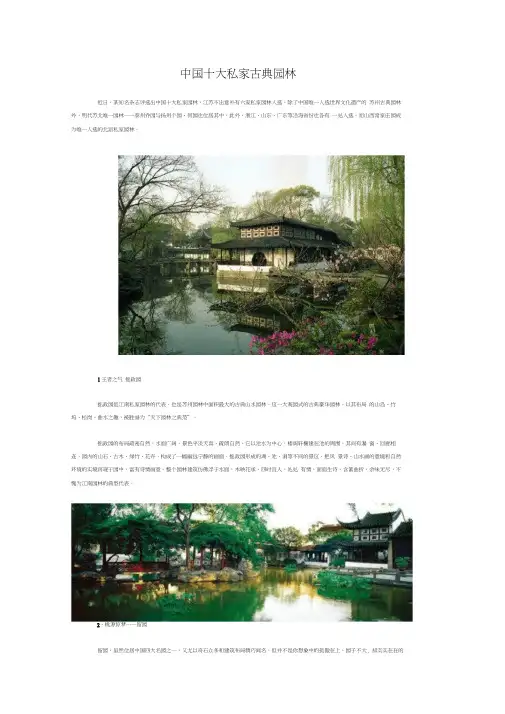

中国十大私家古典园林近日,某知名杂志评选出中国十大私家园林,江苏不出意外有六家私家园林入选,除了中国唯一入选世界文化遗产的苏州古典园林外,明代苏北唯一园林一一泰州乔园与扬州个园、何园也位居其中。

此外,浙江、山东、广东等沿海省份也各有一处入选。

而山西常家庄园成为唯一入选的北派私家园林。

1王者之气拙政园拙政园是江南私家园林的代表,也是苏州园林中面积最大的古典山水园林。

这一大观园式的古典豪华园林,以其布局的山岛、竹坞、松岗、曲水之趣,被胜誉为“天下园林之典范”。

拙政园的布局疏密自然,水面广阔,景色平淡天真、疏朗自然。

它以池水为中心,楼阁轩榭建在池的周围,其间有漏窗、回廊相连,园内的山石、古木、绿竹、花卉,构成了一幅幽远宁静的画面。

拙政园形成的湖、池、涧等不同的景区,把风景诗、山水画的意境和自然环境的实境再现于园中,富有诗情画意。

整个园林建筑仿佛浮于水面,木映花承,四时宜人,处处有情,面面生诗,含蓄曲折,余味无尽,不愧为江南园林的典型代表。

2、桃源惊梦一一留园留园,虽然位居中国四大名园之一,又尤以奇石众多和建筑布局精巧闻名,但并不是你想象中的孤傲在上,园子不大, 却实实在在的接着地气,居住、宴饮、憩游、甚至修禅、祭祀,无所不备,犹如一个桃源梦,超然世外,却又脚接地气,拥有世俗的烟火快乐。

留园向来以三绝闻名天下:冠云峰、楠木殿及鱼化石,而三绝中又尤以冠云峰最富盛名。

冠云峰乃太湖石中绝品,齐集太湖石“瘦、皱、漏、透”四奇于一身,秀美绝伦。

留园的美,须得亲身到园子中去,欣赏太湖石的傲然风骨,在亭台楼榭中品味古人的精巧浪漫。

3、步步生趣一一狮子林如果说,拙政园体现了明时园林建筑的风格,狮子林则是元代园林的典型代表。

狮子林既有苏州古典园林亭、台、楼、阁、厅、堂、轩、廊之人文景观,更以湖山奇石,洞壑深邃而盛名于世,素有“假山王国”之美誉。

苏州园林甲江南,狮子林假山迷宫甲园林。

狮子林假山群峰起伏,气势雄浑,奇峰怪石,玲珑剔透。

中国古典园林赏析豫园坐落于上海市市区南部旧城的东北角,北靠福佑路,东临安仁街,西面与上海城隍庙和豫园商城毗邻,是著名的江南古典园林,闻名中外的名胜古迹和游览胜地,年被国务院列为全国重点文物保护单位。

豫园原来是明代四川布政使上海人潘允端为了侍奉他的父亲——明嘉靖年间的尚书潘恩而建造的,取“豫悦老亲”之意,故名为“豫园”。

豫园从明嘉靖三十八年(公元年)开始兴建,至明神宗万历五年(公元年)完成,前后共用了18年时间。

占地70余亩。

17世纪中叶,潘氏的后裔逐渐衰落,园林也逐渐荒废。

到清乾隆二十五年(公元年),由该地的人士集资购得豫园的一部分,并重新进行整理。

清道光年间(公元-年)豫园因年久失修,当时的地方官通令各同业公所分管并作为议事的地方,共有21个行业各占一区,自行修葺。

道光二十二年(公元年)鸦片战争期间,英军入侵上海,盘踞在城隍庙5日,园林遭受到了严重的破坏。

咸丰十年(公元年),清政府勾结帝国主义镇压太平天国革命,英法军队又侵入城隍庙,造成了更大的破坏。

新中国成立以后,自年起开始整修,恢复了30多亩园景。

现在的豫园可以分为六大景区,每个景区都存有其独有的景色。

入园没多久就可以看见一座大型假山,层峦叠嶂,清泉飞瀑,回去若真景。

假山以武康黄石扎成,出自于江南知名的砌山家张南阳之手,拥有“江南假山之并列”美誉。

“萃秀堂”就是骗人山区的主要建筑物,坐落于假山的东麓,面山而筑城。

自萃秀堂绕开花廊,进山路,存有明代祝枝山所书的“溪山清赏”石刻。

抵达山顶时存有一个平台,于此洞庭,全园景物,一览无余。

从鱼禾榭到万花楼一带,有游廊、溪流、山石等景物,多庭院小景,极具玩味。

点春堂景区,园亭相套,轩廊相连,花木葱茏,泉水潺潺,包括有和煦堂、藏宝楼等建筑。

清咸丰三年(公元年)上海小刀会领袖刘丽川等,曾在点春堂设立指挥部。

玉华堂前的石峰——玉玲珑,是豫园的镇园之宝,被誉为江南三大名石之首,具“皱、漏、瘦、透”之美。

据说是移自乌泥径朱尚书园,潘允端认为它是宋徽宗时搜罗的花石纲遗物。

中国古典园林赏析中国古典园林现存的著名古典园林数量不少,多数是明、清代的遗物。

前者有着江南园林甲天下,苏州园林甲江南的评论。

中国的建筑业也认为,长江以南的中国古典园林的精华提取物主要在苏州,园林的数量、大小、园林艺术的精华,是当今世界上任何地方都看不到的。

二、院落布局不管是南方的自然式园林还是北方的宏观园林,也不论是封建帝王的皇家宫苑还是私家贵族的小家园囿,尽管由于在政治、经济上所处的地位不尽相同,而在园林方面表现出各自的特点,但是在园林布置和造景的艺术手法上也有许多共同之处。

1、人工艺术模仿自然景色利用人工修建的自然风光,打造“虽由人作,宛自天开”的艺术境界。

中国园林的性质决定了中国古典园林的特点。

中国的古典造园,除了满足自身的住房需求,更重要的是对优美的山区景色的追求,为了在城市实现可以享受乐趣的山林。

2、善于利用民族风格善于利用具有浓厚的民族风格的各种建构筑物中国古典园林特别善于利用具有浓厚的民族风格的各种建筑物,如亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、舫、馆、桥等,配合自然的水、石、花、木等组成体现各种情趣的园景。

1)廊廊虽是一种比较简单的建筑物,但造型很丰富,艺术造型很强。

从廊的形式分,大致可分为直廊、曲廊、回廊、波形廊等,从廊的总体造型及其与地形、环境结合的角度来考虑,又可分为沿墙走廊、空廊、楼廊、爬山廊、水廊、花廊、复廊等。

2)桥桥也称桥梁,它在很多地方都能见到,尤其是园林中更充满了各式各样的桥。

桥原本是为了通行而建,所以具有交通的实用功能,但是也具有一定的艺术性,有吸引力,引人流连。

园林中建桥,既有分割水面与造景的作用,又有连接、导游的功能。

在宽阔的水面上用体形高大、曲线优美的拱桥或用廊桥,借水生景,虚实相接,倒影如画。

然而在重岩复岭的假山之间,却要用质朴自然的石梁,高高飞架在峭壁之上,才能创造出一种天堑变通途,白浪如山信步过的雄伟意境。

三、空间突破即为将造园的美景藏于四周的围墙之内。

此外,除了少数的皇家园林,其它私家园林的面积相对较小。

中式园林中国古典园林是指以江南私家园林和北方皇家园林为代表的中国山水园林形式,在世界园林发展史上独树一帜,是全人类宝贵的历史文化遗产。

任何一样事物的构成都有一定的构成要素,中国的园林也不例外。

总的说来中国古典园林共由六大要素构成:筑山,理池,植物,动物,建筑,匾额,楹联与刻石,为表现自然,筑山是造园的最重要的因素之一。

由这些自然风景构成的中式园林有着它独特的魅力。

(一)本于自然、高于自然自然风景以山、水为地貌基础,以植被作装点,山、水、植物乃是构成自然风景的基本要素,当然也是风景式园林的构景要素。

但中国古典园林绝非一般地利用或者简单地模仿这些构景要素的原始状态,而是有意识地加以改造、调整、加工、剪裁,从而表现一个精练概括的自然、典型化的自然。

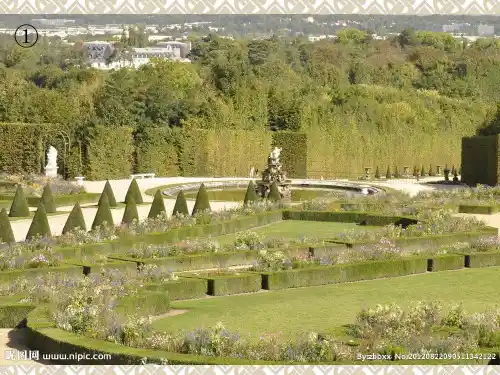

(二)建筑美与自然美的融糅法国的规整式园林和英国的风景式园林是西方古典园林的两大主流。

前者按古典建筑的原则来规划园林,以建筑轴线的延伸控制园林全局;后者的建筑物与其他造园三要素之间往往处于相对分离的状态。

但是,这两种截然相反的园林形式却有一个共同的特点:把建筑美与自然美对立起来,要么建筑控制一切,要么退避三舍。

中国古典园林则不然,建筑无论多寡,也无论其性质、功能如何,都力求与山、水、花木这三个造园要素有机地组织在一系列风景画面之中。

突出彼此谐调、互相补充的积极的一面,限制彼此对立、互相排斥的消极面。

(三)诗画的情趣园林的景物既需“静观”,也要“动观”,即在游动、行进中领略观赏,故园林是时空综合的艺术。

中国古典园林的创作,能充分地把握这一特性,运用各个艺术门类之间的触类旁通,融铸诗画艺术于园林艺术,使得园林从总体到局部都包含着浓郁的诗、画情趣,这就是通常所谓的“诗情画意”。

诗情,不仅是把前人诗文的某些境界、场景在园林中以具体的形象复现出来,或者运用景名、匾额、楹联等文学手段对园景作直接的点题,而且还在于借鉴文学艺术的章法、手法使得规划设计颇多类似文学艺术的结构1、北方类型北方园林,因地域宽广,所以范围较大;又因大多为白郡所在,所以建筑富丽堂皇。

初中美术《中国古典园林欣赏》优质教案、教学设计《中国古典园林欣赏》教材分析:《中国古典园林欣赏》选自人教版美术八年级下册第五单元第一课。

本课为“欣赏·评述”课型。

此类课型不仅要让学生了解、认识美术作品,还要让他们理解美术作品,用作品唤起学生内心的共鸣和联想,使他们在与作品进行较深入的“交流”后,生发出自己真诚的观点和感知。

本课讲解不宜过深,除了让学生了解中国古典园林的种类、要素和造景手法外,还要重视人文精神的内容。

中国园林在世界园林艺术中具有鲜明的个性和艺术成就而独树一帜。

教学内容是中国古代园林的的分类:皇家园林、私家园林、寺观园林;中国古典园林的造园要素:山、水、植物、建筑;古典园林的造园手法:框景、借景、对景、隔景;结合古人造园的思想(天人合一的哲学思想)和特点(虽由人作—宛自天开、移步换景—别有洞天)具体介绍具有代表性的几类园林形式,启发学生体会中国古代园林的特点和优点,激发学生保护园林艺术。

XXX学情份析:中国古典园林是古代文人雅士的精神家园,在现代青少年学生眼中却是看不懂的“老古董”,即使去了园林也是走马观花式的扫一眼,景点拍拍照,根本看不出当年园主人的用心,也体会不了那些山山水水、花花草草的寓意。

如何让学生们体验到园林背后的美好与意义?这就要激发学生的兴趣点,让他们愿意主动的去看。

如何激发兴趣?我在后面的教学方法再来展开说一说。

鉴于以上对教材、学情的分析,以课标为依据,以教材为桥梁,结合学生的年龄特点和认知规律,教学目标和教学重难点就是显而易见的了。

教学目标:1、知识与能力:了解中国古典园林的种类、基本要素和造景手法。

了解中国古典园林的艺术特点及精神内涵。

学会欣赏中国古典园林。

2.过程与方法:学生以趣味性的体验主题“我是园林主人”创设四个活动,通过对作品的感受、思考,以小组的方式研究基本知识,并自己建立各知识环节间的内在联系,生成并表述自己的感受和观点。

3.情绪立场价值观:领会中国古典园林的天然之美、空间之美、人文之美。

中国古典园林一、北京园林:(52座)1.可园、2.刘墉园、3.马家花园、4.那家花园、5.半亩园6.意园7.婉容宅园8.御花园9.乾隆花园10.慈宁宫花园11.建福宫花园12.景山13.西苑三海14.北海之琼华岛15.北海之静心斋16.北海之濠濮间画舫斋17.恭王府花园18.醇亲王府花园19.藏园20.白云观云集园21.颐和园22.颐和园之万寿山23.颐和园之南湖岛24.颐和园之画中游湖山真意楼25.颐和园之小有天清晏舫26.颐和园之云松巢邵窝27.颐和园之畅观堂28.颐和园之赅春园闲味斋29.颐和园之构虚轩绘芳斋30.颐和园之绮望轩31.颐和园之花承阁32.颐和园之知春亭33.圆明园34.圆明园之西洋楼35.静宜园36.静宜园之见心斋37.静明园38.静明园清凉禅窟39.清华园近春园40.淑春园41.朗润园42.鸣鹤园43.蔚秀园44.承泽园46.乐家花园47.达园48.八大处49.大觉寺50.潭柘寺51.团河行宫52.香山碧山寺二、河北园林:(11座)1.避暑山庄2.避暑山庄之如意洲烟雨楼3.避暑山庄之文园狮子林4.避暑山庄之文津阁5.避暑山庄之小金山6.避暑山庄之青枫绿屿7.普宁寺8.殊像寺9.普陀宗乘之庙10.须弥福寿之庙11.古莲花池;三、天津园林:(4座)1.李善人花园2.宁园4.石家大院;四、山东园林:(7座)1.趵突泉2.珍珠泉3.百脉泉4.十笏园5.偶园6.铁山园7.东岳庙;五、山西园林:(5座)1.晋祠2.绛守居园池3.常家大院静园4.遗山书院5.洪洞广胜寺;六、河南园林:(4座)1.百泉2.内乡菊苑3.济源济渎庙4.王屋山天坛顶总仙宫;七、陕西园林:(9座)1.兴庆宫2.环园3.小雁塔4.乐游苑青龙寺5.李靖故居6.黄帝陵7.张良庙8.凤翔东湖9.玉泉苑;八、江苏园林:(90座)1.拙政园2.留园3.沧浪亭4.网狮园5.狮子林6.怡园7.艺圃8.环秀山庄9.拥翠山庄10.曲园11.畅园12.耦园13.戒律幢寺西园14.惠荫园15.听枫园16.遂园(苏州)17.可园18.残粒园19.鹤园20.北半园21.壶园和刘家浜某宅园22.万宅庭园23.铁瓶巷12号花园24.铁瓶巷22号宅园25.任宅花园26.柴园27.天香小筑28.朴园29.织造署西园30.景德路某宅园31.梵门桥路某宅园32.爱日堂春熙堂芥舟园33.羡园34.榜眼府花园35.退思园36.煦园37.瞻园38.莫愁湖39.玄武湖40.个园41.寄啸山庄42.片石山房43.史公祠44.大明寺西园45.瘦西湖46.瘦西湖之小金山47.匏庐48.二分明月楼49.萃园50.珍园51.蔚圃52.魏园53.意园54.汪氏小苑55.逸圃56.寄畅园57.梅园58.蠡园59.薛家花园60.横云山庄61.二泉书院62.顾可久祠63.华孝子祠64.留耕草堂65.尤文简公祠66.王武愍祠67.乔园68.近园69.约园70.未园71.燕园72.曾园73.之园74.兴福寺75.乐荫园76.南园77.遂园(昆山)78.清宴园79.适园80.顾家花园81.潘家花园82.邓家花园83.庞家花园84.吴家花园85.费家花园86.季家花园87.真趣园(吴一鹏故居)88.山塘雕花楼89.镇江天宁寺90.连云港云台山三元宫九、浙江园林:花港观鱼/167、蒋庄/168、红栎山庄/169、郭庄/170、刘庄/171、三潭印月/172、西泠印社/173、芝园/174、吴宅花园/175、万松书院/176、黄龙洞/177、灵隐寺/178、东湖/179、兰亭/180、沈园/181、百草园/182、青藤书屋/183、莲花庄/184、小莲庄/185、嘉业藏书楼/186、颖园/187、烟雨楼/188、范蠡湖/189、落帆亭/190、曝书亭/191、绮园/192、莫氏庄园/193、天一阁/194、苍头村/195、芙蓉村/196、岩头村/197、吴家花园(杭州)、丽水湖(永嘉岩头村)、四宝园(楠溪江苍头村)、芙蓉池(永嘉芙蓉村)十、上海园林:豫园/198、内园/199、黄家花园/200、丁香花园/201、秋霞圃/202、古猗园/203、汇龙潭/204、曲水园/205、课植园/206、醉白池/207十一、安徽园林:碧园/207、擅干园/208、竹山书院/209、醉翁亭/210、太素宫/211十二、广东园林:小画舫斋/212、九曜园/213、余荫山房/214、越秀公园/215、清晖园/216、梁园/217、可园/218、人境庐/219、惠州西湖/220、潮州西湖/221、半园/222、猴洞/223、黄氏宅园/224、西塘/225、梨花梦处/226、秋园/227、西园/228、春桂园/229、揭阳某宅园/230、立园/231、立园旧园/232、星湖/233、雷州西湖/234十三、福建园林:菽庄花园/235、黄荣远堂/236、榕谷别墅/237、可园/238、古檗山庄/239、黄家庭园(古田)/240、黄家花园(连城)、吴宅花园/241、汴派园/十四、澳门园林:卢园/242十五、广西园林:七星公园/243、虞山公园/244十六、云南:大观楼、翠湖、黑龙潭、西云书院、圆觉寺、涌金寺、太华寺、昆明三清阁、十七、海南园林:五公祠/245十八、江西园林:青云谱/246十九、四川园林:杜甫草堂/247、武侯祠/248、望江楼/249、新繁东湖/250、三苏祠/251、桂湖/252、罨画池/253、二王庙/254、古常道观/255、伏龙观/256、清音阁/257、伏虎寺/258、乌尤寺/259、离垢园/260、怡园(江安)、唯仁山庄(龙泉驿)、望丛祠(郫县)、张家花园(自贡)、古瓮亭(邛崃)、文君井、二十、重庆园林:礼园/261、石家花园/262、下九湾石屋/263、林园/264、聚奎书院/265二十一、湖南园林:岳麓书院/266、岳阳书院/267、芙蓉楼/268、南岳庙二十二、新疆园林:香妃墓/269二十三、辽宁省:千山龙泉寺、二十四、西藏:罗布林卡、江罗坚别墅、罗赛林扎仓僧居园。

中国最美十大古典园林中国,是历史上最强大、繁荣的国家,尤其是在明清时期,达到鼎盛!其古典园林,成为世界各国学习的榜样,很多园林,被列入为世界文化遗产。

我国古典园林众多,其最美的十大园林又有那些呢?让我们一起跟随着清馨园林景观师一块来欣赏十大最美古典园林吧!一、拙政园拙政园位于苏州市东北街178号,是中国园林的杰出代表,这一大观园式的古典豪华园林,以其布局的山岛、竹坞、松岗、曲水之趣,被胜誉为“天下园林之典范”。

拙政园以其悠久的人文历史、丰富的文化内涵、高度的造园成就、疏朗自然的风格、典雅秀丽的景色而著称于世。

走进拙政园,就好象走进了中国文人笔下的桃花源,寻幽探胜,移步换景,亭台楼阁,漫步拙政园,你会顿感中国古典园林设计的博大精深之美;拙政园的景色平淡天真,疏朗自然,行走其中,心境都随着平和幽远,仿佛走在诗中画中。

拙政园,仿佛是从唐诗宋词中走出来的,粉墙黛瓦,小桥流水,花窗漏影,花木扶疏,从里往外透着典雅的诗意。

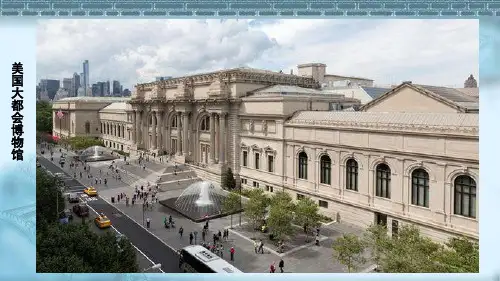

二、承德避暑山庄承德避暑山庄位于河北省承德市,由皇帝宫室、皇家园林和宏伟壮观的寺庙群所组成。

山庄整体布局巧用地形,因山就势,分区明确,景色丰富,与其它园林相比,有其独特的风格。

山庄宫殿区布局严谨,建筑朴素,苑景区自然野趣,宫殿与天然景观和谐地融为一体,达到了回归自然的境界。

山庄融南北建筑艺术精华,淡雅庄重,简朴适度,与京城的故宫,黄瓦红墙,描金彩绘,堂皇耀目呈明显对照。

这里是中国地理形貌之缩影,来到承德避暑山庄,如同走过大江南北。

它是中国园林史上一个辉煌的里程碑,是中国古典园林艺术的杰作,享有“中国地理形貌之缩影”和“中国古典园林之最高范例”的盛誉。

三、颐和园颐和园位于北京西北郊海淀区,是利用昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖风景为蓝本,汲取江南园林的某些设计手法和意境而建成的一座大型天然山水园,也是保存得最完整的一座皇家行宫御苑,占地约290公顷。

颐和园是我国现存规模最大,保存最完整的皇家园林,被誉为皇家园林博物馆。

中国古典园林欣赏论文古典园林,是中国古人们智慧的创作!许多文人墨客都为此留下许多诗篇。

北宋大文学家苏东坡对园林美景同样情有独钟,他曾写下大量有关西湖景物的诗句。

其中西湖十景中的“苏堤春晓”更是因苏东坡而来,苏东坡在题咏西湖最有名的诗句有“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

”苏州古典园林的重要特色之一,在于它不仅是历史文化的产物,同时也是中国传统思想文化的载体。

表现在园林厅堂的命名、匾额、楹联、书条石、雕刻、装饰,以及花木寓意、叠石寄情等,不仅是点缀园林的精美艺术品,同时储存了大量的历史、文化、思想和科学信息,其物质内容和精神内容都极其深广。

其中有反映和传播儒、释、道等各家哲学观念、思想流派的;有宣扬人生哲理,陶冶高尚情操的;还有借助古典诗词文学,对园景进行点缀、生发、渲染,使人于栖息游赏中,化景物为情思,产生意境美,获得精神满足。

而园中汇集保存完好的中国历代书法名家手迹,又是珍贵的艺术品,具有极高的文物价值。

另外,苏州古典园林作为宅园合一的第宅园林,其建筑规制又反映了中国古代江南民间起居休亲的生活方式和礼仪习俗,是了解和研究古代中国江南民俗的实物资料。

从宋代起经元、明、清的千余年来,苏州作为中国著名的历史文化名城,至今仍保存着许多独树一帜的私家园林。

所有这些古典园林,其建筑布局、结构、造型及风格,都巧妙地运用了对比、衬托、对景、借景遗迹尺度变换、层次配合和小中见大、以少胜多等种种造园艺术技巧和手法,将亭、台、楼、阁、泉、石、花、木组合在一起,在城市中创造出人与自然和谐的居住环境。

构成了苏州古典园林的总体特色。

苏州古典园林的历史可上溯至公元前6世纪春秋时吴王的园囿,私家园林最早见于记载的是东晋(4世纪)的辟疆园,当时号称“吴中第一”。

以后历代造园兴盛,名园日多。

据《苏州府志》统计,苏州在周代有园林6处,汉代4处,南北朝14处,唐代7处,宋代118处,元代48处,明代271处,清代130处。

现存的苏州园林大部分是明清时期的建筑,包括大大小小几百座古典园林。

明清时期,苏州成为中国最繁华的地区之一,私家园林遍布古城内外。

在16~18世纪的全盛时期,苏州有园林200余处,现在保存尚好的有数十处,并因此使苏州素有“人间天堂”的美誉。

作为苏州古典园林典型例证的拙政园、留园、网师园和环秀山庄,产生于苏州私家园林发展的鼎盛时期,它们以其意境深远、构筑精致、艺术高雅、文化内涵丰富而成为苏州众多古典园林的典范和代表。

苏州古典园林,一向被称为“文人园林”。

白居易在《草堂记》中说:“覆篑土为台,聚拳石为山,环斗水为池”,这是文人园林的范式。

苏州园林充分体现了“自然美”的主旨,在设计构筑中,采用因地制宜,借景、对景、分景、隔景等种种手法来组织空间,造成园林中曲折多变、小中见大、虚实相间的景观艺术效果。

通过叠山理水,栽植花木,配置园林建筑,形成充满诗情画意的文人写意山水园林,在都市内创造出人与自然和谐相处的“城市山林”。

苏州园林是时间的艺术、历史的艺术。

园林中大量的匾额、楹联、书画、雕刻、碑石、家具陈设、各式摆件等等,无一不是点缀园林的精美艺术品,无不蕴含着中国古代哲理观念、文化意识和审美情趣。

“雨惊诗梦留蕉叶”,这是对苏州园林生动的写照;“风裁书声出藕花”,这是对园林意境最好的描摩。

一面面古典之窗,一道道岁月之门,引领着我们走进“苏州园林”。

拙政园位于苏州市娄门内东北街178号,是江南园林的代表,也是苏州园林中面积最大的古典山水园林,现列为全国重点文物保护单位。

此地初为唐代诗人陆龟蒙的住宅,元朝时为大弘(宏)寺。

明正德四年(公元1509),明代弘治进士、明嘉靖年间御史王献臣仕途失意归隐苏州后将其买下,聘著名画家、吴门画派的代表人物文征明参与设计蓝图,历时16年建成,借用西晋文人潘岳《闲居赋》中“筑室种树,逍遥自得……灌园鬻(音:yù,<书>卖)蔬,以供朝夕之膳(馈)……此亦拙者之为政也,”之句取园名。

暗喻自己把浇园种菜作为自己(拙者)的“政”事。

园建成不久,王献臣去世,其子在一夜毫赌中,把整个园子输给徐氏。

400多年来,拙政园屡换园主,曾一分为三,园名各异,或为私园,或为官府,或散为民居,直到上个世纪50年代,才完璧合一,恢复初名“拙政园”。

拙政园全园占地62亩(另三资料分别为:51950平方米、约50000平方米、52000平方米),分为东、中、西和住宅四个部分。

住宅是典型的苏州民居,现布置为园林博物馆展厅。

拙政园中现有的建筑,大多是清咸丰十年(公元1860年)拙政园成为太平天国忠王府花园时重建,至清末形成东、中、西三个相对独立的小园。

中部是拙政园的主景区,为精华所在。

面积约18.5亩。

其总体布局以水池为中心,亭台楼榭皆临水而建,有的亭榭则直出水中,具有江南水乡的特色。

池水面积占全园面积的3/5(另一资料:1/3)。

池广树茂,景色自然,临水布置了形体不一、高低错落的建筑,主次分明。

总的格局仍保持明代园林浑厚、质朴、疏朗的艺术风格。

以荷香喻人品的“远香堂”为中部拙政园主景区的主体建筑,位于水池南岸,隔池与东西两山岛相望,池水清澈广阔,遍植荷花,山岛上林荫匝地,水岸藤萝粉披,两山溪谷间架有小桥,山岛上各建一亭,西为“雪香云蔚亭”,东为“待霜亭”,四季景色因时而异。

远香堂之西的“倚玉轩”与其西船舫形的“香洲” (“香洲”名取以香草喻性情高傲之意)遥遥相对,两者与其北面的“荷风四面亭”成三足鼎立之势,都可随势赏荷。

倚玉轩之西有一曲水湾深入南部居宅,这里有三间水阁“小沧浪”,它以北面的廊桥“小飞虹”分隔空间,构成一个幽静的水院。

从拙政园中园的建筑物名来看,大都与荷花有关。

王献臣之所以要如此大力宣扬荷花,主要是为了表达他孤高不群的清高品格。

中部景区还有微观楼、玉兰堂、见山楼等建筑以及精巧的园中之园——枇杷园。

西部原为“补园”,面积约12.5亩,其水面迂回,布局紧凑,依山傍水建以亭阁。

因被大加改建,所以乾隆后形成的工巧、造作的艺术的风格占了上风,但水石部分同中部景区仍较接近,而起伏、曲折、凌波而过的水廊、溪涧则是苏州园林造园艺术的佳作。

西部主要建筑为靠近住宅一侧的三十六鸳鸯馆,是当时园主人宴请宾客和听曲的场所,厅内陈设考究。

晴天由室内透过蓝色玻璃窗观看室外景色犹如一片雪景。

三十六鸳鸯馆的水池呈曲尺形,其特点为台馆分峙,装饰华丽精美。

回廊起伏,水波倒影,别有情趣。

西部另一主要建筑“与谁同坐轩”乃为扇亭,扇面两侧实墙上开着两个扇形空窗,一个对着“倒影楼”,另一个对着“三十六鸳鸯馆”,而后面的窗中又正好映入山上的笠亭,而笠亭的顶盖又恰好配成一个完整的扇子。

“与谁同坐”取自苏东坡的词句“与谁同坐,明月,清风,我”。

故一见匾额,就会想起苏东坡,并立时顿感到这里可欣赏水中之月,可受清风之爽。

西部其它建筑还有留听阁、宜两亭、倒影楼、水廊等。

东部原称“归田园居”,是因为明崇祯四年(公元1631年)园东部归侍郎王心一而得名。

约31亩,因归园早已荒芜,全部为新建,布局以平冈远山、松林草坪、竹坞曲水为主。

配以山池亭榭,仍保持疏朗明快的风格,主要建筑有兰雪堂、芙蓉榭、天泉亭、缀云峰等,均为移建。

拙政园的建筑还有澄观楼、浮翠阁、玲珑馆和十八曼陀罗花馆等。

拙政园的布局疏密自然,其特点是以水为主,水面广阔,景色平淡天真、疏朗自然。

它以池水为中心,楼阁轩榭建在池的周围,其间有漏窗、回廊相连,园内的山石、古木、绿竹、花卉,构成了一幅幽远宁静的画面,代表了明代园林建筑风格。

拙政园形成的湖、池、涧等不同的景区,把风景诗、山水画的意境和自然环境的实境再现于园中,富有诗情画意。

淼淼池水以闲适、旷远、雅逸和平静氛围见长,曲岸湾头,来去无尽的流水,蜿蜒曲折、深容藏幽而引人入胜;通过平桥小径为其脉络,长廊逶迤填虚空,岛屿山石映其左右,使貌若松散的园林建筑各具神韵。

整个园林建筑仿佛浮于水面,加上木映花承,在不同境界中产生不同的艺术情趣,如夏日蕉廊,冬日梅影雪月,春日繁花丽日,秋日红蓼芦塘,无不四时宜人,创造出处处有情,面面生诗,含蓄曲折,余味无尽,不愧为江南园林的典型代表。

拙政园,这一大观园式的古典豪华园林,以其布局的山岛、竹坞、松岗、曲水之趣,被胜誉为“天下园林之母”。

颐和园(Summer Palace)原是清朝帝王的行宫和花园,前身清漪园,为三山五园(三山是指万寿山、香山和玉泉山。

三座山上分别建有三园清漪园、静宜园、静明园,此外还有附近的畅春园和圆明园,统称五园)中最后兴建的一座园林,始建于1750年,1764年建成,面积290公顷,水面约占四分之三。

乾隆继位以前,在北京西郊一带,已建起了四座大型皇家园林,从海淀到香山这四座园林自成体系,相互间缺乏有机的联系,中间的“瓮山泊”成了一片空旷地带。

乾隆十五年(1750年),乾隆皇帝为孝敬其母孝圣皇后动用448万两白银在这里改建为清漪园,以此为中心把两边的四个园子连成一体,形成了从现清华园到香山长达二十公里的皇家园林区。

咸丰十年(1860年),清漪园被英法联军焚毁。

光绪十四年(1888年),慈禧太后以筹措海军经费的名义动用银两(据专家考证,应为500至600万两白银),由样式雷的第七代传人雷廷昌主持重建,改称颐和园,作消夏游乐地。

到光绪二十六年(1900年),颐和园又遭“八国联军”的破坏,许多珍宝被劫掠一空。

光绪二十九年(1903年)修复。

后来在军阀混战、国民党统治时期,又遭破坏,1949年之后政府不断拨款修缮,1961年3月4日,颐和园被公布为第一批全国重点文物保护单位,1998年11月被列入《世界遗产名录》。

2007年5月8日,颐和园经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。

2009年,颐和园入选中国世界纪录协会中国现存最大的皇家园林。

颐和园拥有多项世界之最、中国之最。

万寿山属燕山余脉,高58.59米。

建筑群依山而筑,万寿山前山,以八面三层四重檐的佛香阁为中心,组成巨大的主体建筑群。

从山脚的“云辉玉宇”牌楼,经排云门、二宫门、排云殿、德辉殿、佛香阁,直至山顶的智慧海,形成了一条层层上升的中轴线。

东侧有“转轮藏”和“万寿山昆明湖”石碑。

西侧有五方阁和铜铸的宝云阁。

后山有宏丽的西藏佛教建筑和屹立于绿树丛中的五彩琉璃多宝塔。

山上还有景福阁、重翠亭、写秋轩、画中游等楼台亭阁,登临可俯瞰昆明湖上的景色。

万寿山的南坡(即前山)濒昆明湖,湖山联属,构成一个极其开朗的自然环境。

这里的湖、山、岛、堤及其上的建筑,配合着园外的借景,形成一幅幅连续展开、如锦似绣的风景画卷。

前山接近园的正门和帝、后的寝宫,游览往返比较方便,又可面南俯瞰昆明湖区,所以园内主要建筑物均荟萃于此。

造园匠师在前山建筑群体的布局上相应地运用了突出重点的手法。

在居中部位建置一组体量大而形象丰富的中央建筑群,从湖岸直到山顶,一重重华丽的殿堂台阁将山坡覆盖住,构成贯穿于前山上下的纵向中轴线。