中国古典园林赏析

- 格式:docx

- 大小:24.39 KB

- 文档页数:9

中国古典园林赏析豫园坐落于上海市市区南部旧城的东北角,北靠福佑路,东临安仁街,西面与上海城隍庙和豫园商城毗邻,是著名的江南古典园林,闻名中外的名胜古迹和游览胜地,年被国务院列为全国重点文物保护单位。

豫园原来是明代四川布政使上海人潘允端为了侍奉他的父亲——明嘉靖年间的尚书潘恩而建造的,取“豫悦老亲”之意,故名为“豫园”。

豫园从明嘉靖三十八年(公元年)开始兴建,至明神宗万历五年(公元年)完成,前后共用了18年时间。

占地70余亩。

17世纪中叶,潘氏的后裔逐渐衰落,园林也逐渐荒废。

到清乾隆二十五年(公元年),由该地的人士集资购得豫园的一部分,并重新进行整理。

清道光年间(公元-年)豫园因年久失修,当时的地方官通令各同业公所分管并作为议事的地方,共有21个行业各占一区,自行修葺。

道光二十二年(公元年)鸦片战争期间,英军入侵上海,盘踞在城隍庙5日,园林遭受到了严重的破坏。

咸丰十年(公元年),清政府勾结帝国主义镇压太平天国革命,英法军队又侵入城隍庙,造成了更大的破坏。

新中国成立以后,自年起开始整修,恢复了30多亩园景。

现在的豫园可以分为六大景区,每个景区都存有其独有的景色。

入园没多久就可以看见一座大型假山,层峦叠嶂,清泉飞瀑,回去若真景。

假山以武康黄石扎成,出自于江南知名的砌山家张南阳之手,拥有“江南假山之并列”美誉。

“萃秀堂”就是骗人山区的主要建筑物,坐落于假山的东麓,面山而筑城。

自萃秀堂绕开花廊,进山路,存有明代祝枝山所书的“溪山清赏”石刻。

抵达山顶时存有一个平台,于此洞庭,全园景物,一览无余。

从鱼禾榭到万花楼一带,有游廊、溪流、山石等景物,多庭院小景,极具玩味。

点春堂景区,园亭相套,轩廊相连,花木葱茏,泉水潺潺,包括有和煦堂、藏宝楼等建筑。

清咸丰三年(公元年)上海小刀会领袖刘丽川等,曾在点春堂设立指挥部。

玉华堂前的石峰——玉玲珑,是豫园的镇园之宝,被誉为江南三大名石之首,具“皱、漏、瘦、透”之美。

据说是移自乌泥径朱尚书园,潘允端认为它是宋徽宗时搜罗的花石纲遗物。

中国古典园林赏析中国古典园林现存的著名古典园林数量不少,多数是明、清代的遗物。

前者有着江南园林甲天下,苏州园林甲江南的评论。

中国的建筑业也认为,长江以南的中国古典园林的精华提取物主要在苏州,园林的数量、大小、园林艺术的精华,是当今世界上任何地方都看不到的。

二、院落布局不管是南方的自然式园林还是北方的宏观园林,也不论是封建帝王的皇家宫苑还是私家贵族的小家园囿,尽管由于在政治、经济上所处的地位不尽相同,而在园林方面表现出各自的特点,但是在园林布置和造景的艺术手法上也有许多共同之处。

1、人工艺术模仿自然景色利用人工修建的自然风光,打造“虽由人作,宛自天开”的艺术境界。

中国园林的性质决定了中国古典园林的特点。

中国的古典造园,除了满足自身的住房需求,更重要的是对优美的山区景色的追求,为了在城市实现可以享受乐趣的山林。

2、善于利用民族风格善于利用具有浓厚的民族风格的各种建构筑物中国古典园林特别善于利用具有浓厚的民族风格的各种建筑物,如亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、舫、馆、桥等,配合自然的水、石、花、木等组成体现各种情趣的园景。

1)廊廊虽是一种比较简单的建筑物,但造型很丰富,艺术造型很强。

从廊的形式分,大致可分为直廊、曲廊、回廊、波形廊等,从廊的总体造型及其与地形、环境结合的角度来考虑,又可分为沿墙走廊、空廊、楼廊、爬山廊、水廊、花廊、复廊等。

2)桥桥也称桥梁,它在很多地方都能见到,尤其是园林中更充满了各式各样的桥。

桥原本是为了通行而建,所以具有交通的实用功能,但是也具有一定的艺术性,有吸引力,引人流连。

园林中建桥,既有分割水面与造景的作用,又有连接、导游的功能。

在宽阔的水面上用体形高大、曲线优美的拱桥或用廊桥,借水生景,虚实相接,倒影如画。

然而在重岩复岭的假山之间,却要用质朴自然的石梁,高高飞架在峭壁之上,才能创造出一种天堑变通途,白浪如山信步过的雄伟意境。

三、空间突破即为将造园的美景藏于四周的围墙之内。

此外,除了少数的皇家园林,其它私家园林的面积相对较小。

赏析中国古典园林中的诗情画意,探究人文美

中国古典园林是人文美的杰作,展现了诗情画意的独特魅力。

园林中融入了自然山水、建筑艺术和文人墨客的创作,形成了一种独具中国特色的景观风格。

首先,在中国古典园林中,自然山水被精心布局与营造。

青山、湖泊、溪流等元素巧妙地融入园林设计中,营造出山水如画的景象。

这些景观以自然生态为基础,强调自然与人的和谐共生,给人们带来宁静、舒适的感受。

其次,中国古典园林注重建筑艺术的体现。

园林中的亭台楼阁、廊桥流水、假山水榭等建筑,经过精心雕琢和布局,形成了独特的空间结构和视觉效果。

这些建筑不仅具有功能性,更是艺术的呈现,通过曲径通幽、错落有致的布局,增添了园林的诗情画意。

同时,在中国古典园林中可以感受到文人墨客的影响。

园林常以诗词、书法等艺术形式来展示人文情怀。

例如,在假山上刻有古人的诗词,或者园中设有雅座供文人饮茶作诗,让游客能够亲身感受到文化的沉浸与情趣。

总之,中国古典园林通过精妙的自然山水、建筑艺术和文人墨客的结合,营造出一种富有诗情画意的景观。

这些园林不仅令人陶冶情操,还能让人在其中感受到人文美的独特魅力。

中国古典园林赏析园林是我国传统建筑的一个重要的组成部分,中国园林博大精深,在世界园林史上独树一帜。

以中国古典园林为代表的中国造园艺术,是以追求自然精神境界为最终和最高目的,从而达到“虽由人作,宛自天开”的目的。

中国古典园林历史悠久,文化含量丰富,个性特征鲜明,又多彩多姿,极具艺术魅力,它深浸着中国文化的内蕴,是中国五千年文化史造就的艺术珍品。

一、中国古典园林基础知识中国古典园林大都是文人、画家与匠人合作的结晶。

园林概念首次出现在明代,计成在其造园巨著《园治》一书中所述:“大凡造园,不分市村城郊,地段以僻静为胜……景物可因借随机……”。

其意思是,在一定地段范围内,或对天然山水进行利用改造,或人力兴造山水地貌,结合景载与植载,并安插布局相适宜的建筑,从而构成一个兼具游览、居住、观赏的环境。

中国古典园林有三大要素,即山水地形、花草树木、园路建筑。

山是永恒稳定的象征,大园山大,主山多是土山,山石用在重点部位称“山骨”;小园山小,可全用山石堆叠;水是智慧和廉洁的象征,水从山泉流出,通过曲折的溪涧最后汇成大池,成为园林的主体水面。

花草树木富有生机,象征着欣欣向荣。

花草树木是自然式的,讲究意境,花木种类的选择都要顺应地形、朝向等自然气候条件与植物的生长习惯,同时特别注意保留原有的古树和植被,使之成为全园植物的骨干。

园路建筑讲究“曲径通幽”,建筑分散在自然要素之中,与自然的景物交织在一起。

园中的主要建筑往往和主山池相对,自然景色最集中的地方往往有点景和观景的建筑。

建筑和园路还起着分隔空间和组织游览路线的作用。

二、中国古典园林的基本类型(一)按所有者身份分类1、皇家园林皇家园林是专供帝王休息享乐的园林,古人讲“普天之下莫非王土”,在统治阶级看来,国家的山河都是属于皇家所有的,所以其特点是规模宏大,真山真水较多,园中建筑色彩富丽堂皇,建筑体型高大,现存为著名皇家园林有:北京的颐和园、北京的北海公园、河北承德的避暑山庄等。

中国古典园林艺术赏析中国古典园林艺术是中国传统文化的重要组成部分,以其独特的设计理念和精美的造园技艺而闻名于世。

古典园林艺术是中国古代贵族社会的产物,旨在营造出一个与自然融为一体的理想环境,给人以舒适、宁静和美丽的感受。

下面将从设计理念、建筑布局和园林元素三个方面对中国古典园林艺术进行赏析。

设计理念方面,中国古典园林注重营造一种“山水之境、人文之境”的意境。

设计师通过布置山石、挖掘水池、种植花草等手法,创造出一种自然山水和人文景观相结合的意境。

古代园林设计师追求“一步一景”的效果,即每走一步都能看到一个独特的景致。

这种设计理念强调园林景观的层次感和变化性,使人在园林中仿佛置身于一幅幅画卷之中。

建筑布局方面,中国古典园林注重空间的分割和组合。

古典园林常采用回廊、假山、亭台、廊桥等建筑元素,通过合理的布局和精心的设计,使得整个园林空间显得丰富多样,且错落有致。

园林中的建筑物通常采用木质结构,以突出自然的质感和优雅的风韵。

建筑物的屋顶常常是悬山顶、歇山顶或攒尖顶等传统的中国建筑形式,与园林中的山石、植物相互呼应,形成了和谐统一的整体效果。

园林元素方面,中国古典园林以水、石、植物为主要元素,通过它们的组合和运用,营造出各具特色的景观。

水是古典园林中最重要的元素之一,常常以湖泊、池塘、溪流等形式出现。

水在园林中既是观赏对象,也是环境的一部分,它与建筑物、山石相互映衬,形成了水天一色、水景与山景相映成趣的美景。

石是古典园林中的另一重要元素,常常以奇石、假山的形式出现。

石的选材和摆放都需要精心设计,以突出其独特的形态和纹理,与园林中的其他元素相互呼应,营造出一种自然而又神秘的氛围。

植物则是古典园林中的点缀,常常以花草树木的形式出现,为园林增添了生机和色彩。

总的来说,中国古典园林艺术以其独特的设计理念、精美的建筑布局和丰富的园林元素而成为世界上独一无二的艺术形式。

它不仅展示了中国古代文化的博大精深,也给人们带来了身心愉悦和美的享受。

中国古典园林赏析和特点中国古典园林的特点之一是“山水”。

山水是中国古代文化中非常重要的一部分,被视为人们追求心灵寄托的理想之地。

在古典园林中,山水以自然的方式展现,不仅有着宏伟壮丽的山脉、奔腾的江河,还有婉约的湖泊、青山绿水,给人一种宁静祥和的感觉。

这种山水景观的营造往往采用了“假山”、“亭台楼阁”等手法,通过精细的布局和情境的调整,将人们引入山水之境,使其能够尽情享受自然之美。

古典园林的另一个特点是建筑的独特性。

中国古典园林建筑注重对称和谐,追求均衡和协调。

建筑的布局精细而复杂,主要由厅、堂、院、廊、亭、台、轩等建筑构成。

这些建筑形式不仅仅是装饰,更是与园林环境相辅相成的一部分。

建筑通常精美而讲究细节,常用的材料有木材、石材、瓦片等。

古典园林中的建筑往往具有独特的造型和精湛的手工艺,通过它们,人们可以体验到古代中国文化的瑰宝。

古典园林还注重设计的细致和精美。

在园林的布局上,一般分为前、中、后三部分,主要通过回廊、门户、花坛等装饰,将园林划分成不同的功能区域。

这样的布局设计充分考虑了人们的观赏需求和活动功能。

园内往往有多个景点,例如假山、池塘、廊桥、花坛等,每个景点都有其特色和意义,给人以不同的视觉和心灵享受。

古典园林以其优雅和宜人的环境,吸引了无数来宾和游客。

它们不仅仅是一种艺术形式,更是中国古代哲学思想、文化价值观的展现。

通过古典园林的赏析,人们可以领略到中国古代智慧的瑰宝,并体会到古人对自然的虔诚和崇拜。

在赏析古典园林时,我们可以通过欣赏山水景色来感受自然之美,通过观赏建筑和装饰来了解古代文化,通过体验园林布局来体味设计的巧妙和细致。

这些都需要我们用心去体会,感受其中的韵味和意境。

总之,中国古典园林以其独特的山水景观、精美的建筑和细致的设计,成为了中国传统文化的重要组成部分。

通过其赏析,我们可以更好地了解和感受中国古代文化的博大精深。

中国古典园林分析刘先军摘共中国古典因林极共古代丈人的气质特点, 以整体自然环境为背景, 加之因林建筑的组合, 营造出符合中国传统审美特征的自然景现。

关拍询古典因林自然景观中国古典园林历史悠久, 造园艺术水平历经千年历史达到“虽由人造, 宛自天开”的天人合一、物我并融的境界。

且影响了东南亚及世界许多地区园林艺术的发展, 在世界园林发展史中独树一帜, 占据重要的地位。

所有建筑样式的产生和发展, 都是时代生活方式, 生产技术水平以及文化审美意识的体现。

中国自古以来, 就有有宅必有园, 有园必有的传统居住观念, 也因封建统治阶级贪图奢华而为后世留下了许多旷世恒久的园林艺术作品。

我们研究与分析中国古典园林, 是汲取古人的造园手法与传统园林艺术的精位, 为现代造园与景观设计吸取营养。

贝幸铭先生曾向中国建筑设计师提出要从设计的角度来研究中国古典园林。

这其中最好的方式就是对传统造园历史、文化, 东西方造园艺术的比较以及对传统造园手法做具体的分析。

一、中国古典国林简史中国造园艺术历史悠久, 源远流长, 据《诗经》中描述, 早在周文王时代就有营建宫苑的活动。

历经几千年授长的发展,最终达到明清成熟时期, 而造就出承德进署山庄, 颐和园等旷世杰作。

这其中虽有起伏和曲折但总的趋势是由浅陋到精巧, 不成熟到成熟。

总的园林发展史可分为以下几个阶段、从周至汉属于萌芽期。

主要是皇家苑圈, 规模虽大, 但基本属于自然规划的性质。

直到汉朝时期遥渐出现人工开池,造山堆石的活动。

但基本上都属于粗浅的意识原胧的创作阶段。

、魏、晋、南北朝可看作造园艺术的形成期。

初步确立了再现自然山水的荃本原则。

逐步取消了狩猎, 生产方面的内容。

而把园林主要作为观赏艺术来对待。

除皇家苑囿外, 还出现了私家园林和寺庙园林。

、附、唐、五代是我国传统园林荃本的成熟期。

随着中国封建社会政治、经济、文化的发展与完善, 大盆的_______园林艺术作品, 尤其是大规棋的皇家园林艺术作品不断涌现。

从而使古典园林艺术达到了一个新的境界。

这其中古代文人直接参与造园活动。

诗人画家皆把诗情画意寄与园林的创作之中。

使得这一时期的园林艺术营造出一种斌予中国古代文人风雅自然的意境。

、宋继隋、唐、五代的成熟期之后, 宋期伴随着文学、诗词、特别是绘面艺术的发展, 对大自然愈境的更深一步的领会。

艺术理解的进一步完善, 使得这一时期的园林艺术达到空前的繁盛阶段。

、元由于元朝在文学艺术等诸多领域的停滞不前。

加之造园活动的减少。

造园实践处于低潮阶段。

、明清这一时期因封建王朝经济日益发展, 文化艺术领域内实践与理论都达到了前所未有的繁荣阶段。

造园活动在数全、规模或类型方面都达到空前的水平。

造园艺术、技术及风格样式日趋精致完善。

士大夫、文人、艺术家皆投身于造园活动中。

计成所《园冶一书从造园的风格流派、造园技巧、整体布局方式及造园意境等方面, 综合总结了前人的经验。

十分精辟地禅述了园林艺术的内在规律与构成特点。

虽具有时代的局限性, 但作为中国古典园林集大成之作。

《园冶》确是中国传统园林艺术理论的典范。

二、中国古典圈林的特点中国古典园林的特点是“文人’造园, 借用人工的手法, 或种植花木、或堆山盈石, 或引水开菜。

以整休的自然环境为背景, 加之园林建筑的组合, 营造出符合中国传统审美特征的自然景观。

这其中建筑、山石、水、花木构成中国古典园林的四大要素。

、园林建筑中国传统的审美趣味虽然不像西方那样一味地追求几何美, 但在对待城市、宫殿、寺院等建筑的布局方面, 却也十分喜爱用轴线引导和左右对称的方法而求得整体的统一性。

而中国园林建筑和其它类型的建筑无论从情趣上和构图原则上,所呈现的则是一种强烈的对比关系。

大都采用亭、台、廊、榭等自然成趣的建筑形式。

它强调的有法而无定式即不为任何清规戒律所羁伴。

而最忌坠人案臼与故辙。

在这种思想的指导下, 建筑构图所持有的那种明晰性条理性在园林建筑中却很少体现。

而回环曲折, 参差错落, 忽而洞开, 忽而幽闭的手法则常可赋予园林建筑的无限的变化。

对于一般建筑来讲, 建筑通常扮演构图的主要角色。

而其它要家仅起供托陪衬作用。

但对于园林建筑来说, 则必须使建筑与山石、水他、花木巧妙地相结合。

只有这样才能把建筑美与自然美浑然地融为一体, 从而达到“虽由人作, 宛自天开“的境地。

乃至现代景观设计中都是十分重要的构成原素, 也是中国传统园林所特有的构成手法。

山石的运用在我国传统园林艺术中所占有的地位是十分重要的。

园, 不分南北、大小, 几乎是凡有园, 必有山石。

中国古人对山石的喜好与偏爱是旷世独有的。

西方园林采用是经人工雕琢, 严格分布的几何化的构成方式。

作为景观要累, 中国古人则不仅师法于自然, 而且能脱化出自然界凝练、超然, 又赏心悦目的匠心意境。

《园冶》所说“片山有致, 寸石生情”, 足以道出山石于中国传统园林的点睛作用。

中国古典园林的山石不但具有传情之意, 更具玲珑剔透之美、《园冶》掇山篇中把山石分成若干种类型。

如果用传统的审美标准来审视园林山石, 就是要附和透、漏、瘦、皱的原则, 后人更加之一“丑”为最高境界。

山石不光具有自然形态的美感, 在园林布局中, 也可起到分隔空间与点景引线的作用。

、庭园理水和山石一样, 水, 也是构成古典园林的基本要素之一。

中国传统园林作品中, 无论北方大型的皇家园林, 还是南方小巧别致的私家园林, 皆必然要引水人园, 以水造景, 最终达到以水观景水景融一的自然效果。

宋郭熙在林泉高致》中写道“以山以水为血脉, 故山得水而活, 水以山为面, 故水得山而媚”。

绘画如此、园林艺术中也更要做到水与其他构成要素间的相互融合, 相互衬映, 来体现园林艺术的自然风貌。

、花木配里中国古典园林不单是一种视觉艺术, 而且还是听觉、视觉等生理感官综合艺术。

此外, 随季节、气候的变化, 空间环境的意向, 也随之发生变化。

园林中的植物种植, 一般分为点种与丛种两种形式。

点种的植物最为引人注目, 树形外观姿态自然错落, 而且在周边境物配置适宜。

大面积的丛种密植, 可形成郁郁葱葱的树林。

在大型庭院与园林中, 这种丛植的树林既可分隔园林空间, 也可与水景、山石等景物合围而形成独立的景观区域。

园林中的树木不但能造景, 亦可丰富空间层次的变化和加大景观的深度空间。

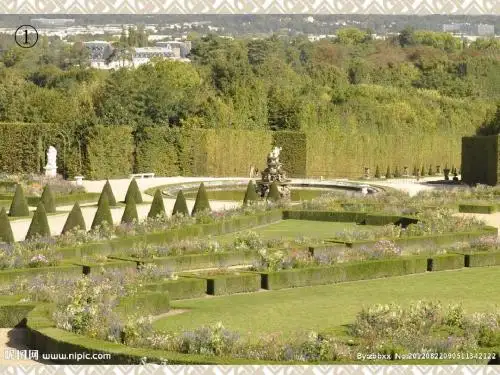

东方古典园林与西方传统园林一样, 都经历过漫长的发展历史阶段, 也各自创造出许多传世的经典之作, 虽然回明园只剩下残垣断壁, 但昔日万园之园的华丽、壮观与精美, 足以与法国凡尔赛宫相媲美。

大约在世纪下半叶, 随着西方国家在东方进行的殖民活动, 东西方文化相互间的影响也越来越深刻, 从而改变原有的风格样式, 从此纯粹古典意义的园林艺术便不复存在了中国古典园林艺术具有独特的迷人魅力, 它不同于一般的建筑作品, 而是凝聚了传统诗词、绘画的艺术精神, 具有极强的艺术感染力, 对后世也将是一份宝贵的历史文化遗产。

李先军, 丹东职业技术学院。

上接第页种第一, 经常的成功带来的学习快感。

第二, 最终完成某件制作或难题后不切实际来的学习快感。

第三, 充分的自信使学生对学习过程中的一切活动几乎都充满了快感。

教师要设法诱发学生强烈的求知欲和正确的学习动机,激发学生浓厚的学习兴趣和高涨的学习热情, 使探求新知的认知活动变成学生的心理需求, 变“要我学”为“我要学”, 变“苦学”为“愿学、乐学”。

物理学是以实验为基础的科学, 与实际生活密切相关, 我们应该从营造实验趣味气氛, 用生动形象的语言描述等方面让学生注意力集中, 激发学生的内在驱动力此外, 还可利用电化教学手段等有效地控制学生的无意注意, 激发浓厚的直接兴趣当学生长久地保持这种兴趣状态时, 兴趣就会进一步升级为间接兴趣转化为学科情感, 学生的无意注意也同时转化为有意注意。

三、教师要指导学生学习, 使学生变“学会”为“会学”我们要时刻记住教师教学的目的—“教是为了不教”,要“授之以渔”, 让学生终身受用无穷, 而不仅仅是“授之以鱼”, 仅供一餐之用未来的教师, 不再是一般知识的传播者, 而应成为‘’指导学习方法的专家”指导应包括学法的指导和认知策略的指导两个方面, 学法的指导, 就是使学生掌握科学有效的学习方法和养成良好的学习习惯认知策略指导, 就是要使学生掌握获取新知、解决问题的思维方法和心智技能, 变知识为能力, 变“学会”为“会学”。

教师要根据教材的知识特点和学生的认知水平, 恰当地把教材划分为层层递进的若干间题层次, 引发学生一层一层地主动去探索、研究、发现结论, 总结规律, 使学生获取“真知”, 形成正确的认知结构, 变被动接受为主动获取。

具体教学中, 应采用问题讨论法、观察实验法、教师与学生辩论法及学生之间竟赛法等进行引导比如我们讲平抛运动, 教师不能够仅仅把平抛运动规律即水平方向做匀运动, 竖直方向做自由落体运动, 教给学生就完了, 教师要让学生观看平抛运动的演示实验实物或通过电脑制作的课件, 观察频闪摄影拍摄下来的照片, 再联系从前学过的牛顿定律, 通过学生讨论等方法引导学生自己总结出平抛运动的规律, 并引导学生悟出把一个复杂运动平抛简化成若干个简单运动直线运动和自由落体运动的方法, 学会用这种方法来解决类似的问题, 如研究斜抛运动。

物理实验能力不仅是动手操作则试的能力, 更重要的是动脑的能力。

要让学生通过实验教学, 学会的不应只是会做几个实验和一些实验技术, 更应当是物理的思维方式, 受到实验方法和实验设计思想训练的素质教育。

用实验检验理论的方法, 模拟和示踪的方法, 寻求最佳方案的方法等等, 这些方法的掌握比会做实验本身更为重要。

设计电学实验去模拟测量非电学量、掌握综合研究对象的物理属性或规律的模拟实验方法等等, 这些物理_______实验方法在非物理专业上的移植对学生创造能力的培养更为重要。

“创新是一个民族的灵魂, 是国家兴旺发达的不竭动力”这是江泽民总书记关于教育问题谈话中关于人才素质, 教育方向的精辟论述。

作为一名普通教育工作者应当深刻体会总书记的讲话, 把它落实到具体的实际工作上关。