西周东周与春秋战国的关系

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:16

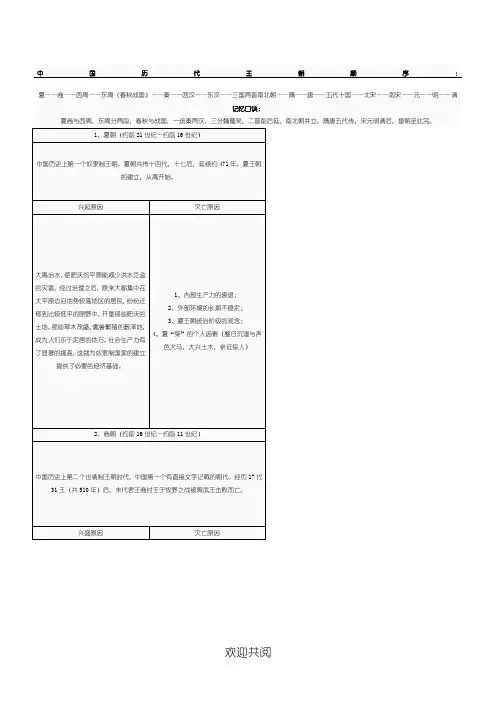

中国上下五千年朝代顺序口诀中国朝代顺序口诀是我们学习中国历史时常常用来记忆各个朝代顺序的口诀歌谣。

通过这个简单有趣的口诀,我们能够迅速记忆并掌握中国上下五千年朝代的顺序。

下面是中国上下五千年朝代顺序口诀:夏商西周,东周春秋战国楚汉三国西晋东晋南北朝隋唐五代十国然后宋元明清中共国民共和国这个口诀将中国历史上的朝代按照时间顺序进行了排列,并通过谐音或者特殊的诗意来帮助我们记忆。

接下来,我将对这个口诀中的每个朝代进行详细的解释和说明。

夏朝:夏朝是中国历史上的第一个朝代,传说是由大禹建立的,但是由于夏朝的历史记载较少,有争议。

商朝:商朝是中国历史上的第二个朝代,传说是由汤建立的,商朝的主要贡献是建立了最早的统一国家制度和文字。

西周:西周是中国历史上的第三个朝代,由姬昌的儿子周武王建立,西周时期出现了分封制度,分封制为后世封建制度奠定了基础。

东周:东周是中国历史上的第四个朝代,由周宣王的儿子周幽王建立,东周时期国力衰退,诸侯争霸。

春秋战国:春秋战国时期是中国历史上一个动荡的时期,分为春秋和战国两个时期。

春秋时期,诸侯国互相争霸,孔子的学说儒家思想在这一时期得到了发展。

战国时期,形成了七雄争霸的局面。

楚汉三国:楚、汉、三国是中国历史上的三个重要时期。

楚汉时期,刘邦建立了汉朝,结束了秦朝的独裁统治,开启了汉朝的辉煌时代。

三国时期,东汉政权瓦解,三国鼎立,最终被曹魏取代。

西晋:西晋是中国历史上的一个短暂的朝代,由司马炎建立,主要经历了八王之乱和佛教的兴起。

东晋:东晋是中国历史上的一个时期,分为东晋和西晋。

东晋时期,政权南迁,经历了永嘉之乱和五胡乱华的时期。

南北朝:南北朝是中国历史上的一个时期,南北朝时期,由于北方少数民族的入侵,南北分裂成多个王朝。

隋朝:隋朝是由隋文帝杨坚建立,统一了北方,恢复了中国的统一。

唐朝:唐朝是中国历史上最辉煌的朝代之一,李渊建立,有李世民、玄武门之变、贞观之治等重要事件。

五代十国:五代十国是中国历史上的一个时期,五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代。

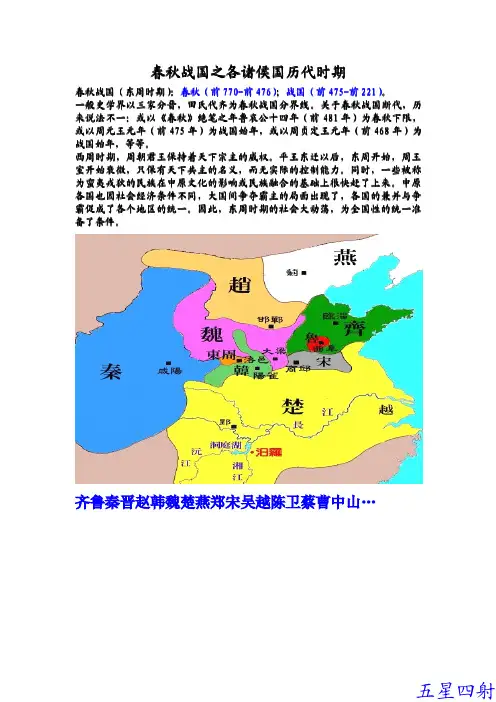

春秋战国- 中国古代历史时期春秋战国时期(公元前770年-公元前221年),东周在战国后期(前256年)被秦国所灭,所以春秋战国时代在时间上并不全然包含在东周王朝里面。

西周时期,周天子保持着天下共主的威权。

平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。

中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。

因此,东周时期的社会大动荡,为全国性的统一准备了条件。

春秋战国分为春秋时期和战国时期。

春秋时期,简称春秋,指前770年-前476年,是属于东周的一个时期。

春秋时代周王的势力减弱,诸侯群雄纷争,齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王相继称霸,史称春秋五霸(另一说认为春秋五霸是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)。

战国时期简称战国,指公元前475年~前221年,是中国历史上东周后期至秦统一中原前,各国混战不休,故被后世称之为"战国"。

"战国"一名取自于西汉刘向所编注的《战国策》。

春秋(前770-前476)战国(前475-前221)。

一般史学界以三家分晋、田氏代齐为春秋战国分界线。

关于春秋战国断代,历来说法不一:或以《春秋》绝笔之年鲁哀公十四年(前481年)为春秋下限;或以周元王元年(前475年)为战国始年,或以周贞定王元年(前468年)为战国始年等。

得名由来春秋战国来源于春秋和战国两部分,在中国上古时期,春季和秋季是诸侯朝觐王室的时节。

另外,春秋在古代也代表一年四季。

而史书记载的都是一年四季中发生的大事,因此“春秋”是史书的统称。

而鲁国史书的正式名称就是《春秋》。

传统上认为《春秋》是孔子的作品,也有人认为是鲁国史官的集体作品。

据台湾著名学者南怀瑾的解释,春秋意指春去秋来,以编年体形式记录史实。

而战国的来源是《战国策》,是国别体的史书,作者是西汉的刘向。

时期背景春秋战国时期,旧制度、旧统治秩序被破坏,新制度、新统治秩序在确立,新的阶级力量在壮大。

熟记口令⑴夏商周秦西东汉三国两晋南北朝隋唐五代又十国辽宋夏金元明清⑵夏商与西周东周分两段春秋和战国一统秦两汉三分魏蜀吴二晋前后延南北朝并列隋唐五代传宋元明清后皇朝至此完⑶唐尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠。

秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头。

隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。

⑷夏商西周继,春秋战国承。

秦后西东汉,三国西东晋。

五代和十国,隋唐一大统。

元明清三朝,中国疆土定。

⑸盘古开天又辟地,炎黄二帝战蚩尤。

尧舜大禹夏商周,春秋战国秦二汉。

三国二晋南北朝,隋唐五代又十国。

北南二宋元明清,中华民国中华人民共和国。

朝代简介夏朝:约前2070-前1600年安邑山西夏县禹帝姒文命(夏禹)商朝:前1600-前1046年亳河南商丘商太祖子履(商汤)周朝:前1046-前256西周:前1046-前771年镐陕西西安周武王姬发东周:前770-前256年雒邑河南洛阳周平王姬宜臼春秋:前770-前475年战国:前475-前221年秦朝:前221-前207年咸阳陕西咸阳秦始皇赵政[1][2][3]汉朝:公元前206年-公元220年西汉:前206-公元8年长安陕西西安汉高祖刘邦包括新朝(由新帝王莽所见,9-23)和玄汉(由汉更始帝刘玄所建,23-25)东汉:25-220年雒阳河南洛阳汉光武帝刘秀三国:220-280曹魏:220-265年洛阳河南洛阳魏文帝曹丕蜀汉:221-263年成都四川成都汉昭烈帝刘备孙吴:222-280年建业江苏南京吴大帝孙权晋朝:265-420西晋:265-316 洛阳河南洛阳晋武帝司马炎东晋:317-420 建康江苏南京晋元帝司马睿十六国304-439南北朝:(420-589年)南朝:宋:420-479 建康江苏南京宋武帝刘裕齐:479-502 建康江苏南京齐高帝萧道成梁:502-557 建康江苏南京梁武帝萧衍陈:557-589 建康江苏南京陈武帝陈霸先北朝:北魏:386-534 平城山西大同魏道武帝拓跋珪洛阳河南洛阳东魏:534-550 邺河北临漳魏孝静帝元善见西魏:535-556 长安陕西西安魏文帝元宝炬北齐:550-577 邺河北临漳齐文宣帝高洋北周:557-581 长安陕西西安周孝闵帝宇文觉隋朝:581-618 大兴陕西西安隋文帝杨坚唐朝:618-907 长安陕西西安唐高祖李渊五代十国:907-960后梁:907-923 汴河南开封梁太祖朱晃后唐:923-936 洛阳河南洛阳唐庄宗李存勖后晋:936-947 汴河南开封晋高祖石敬瑭后汉:947-950 汴河南开封汉高祖刘暠后周:951-960 汴河南开封周太祖郭威宋朝:960-1279北宋:960-1127 开封河南开封宋太祖赵匡胤南宋:1127-1279 临安浙江杭州宋高宗赵构辽国:907-1125 皇都辽宁辽国耶律阿保机大理:937-1254 太和城云南大理太祖神圣文武帝段思平西夏:1032-1227 兴庆府宁夏银川西夏景宗李元昊金国:1115-1234 会宁阿城(黑) 金太祖阿骨打元朝:1206-1368 大都北京元世祖忽必烈孛儿只斤铁木真(即成吉思汗)1206年建蒙古国。

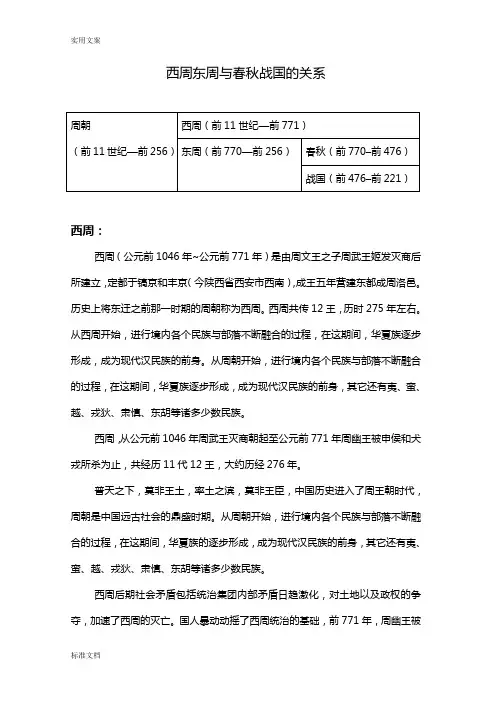

西周东周与春秋战国的关系西周:西周(公元前1046年~公元前771年)是由周文王之子周武王姬发灭商后所建立,定都于镐京和丰京(今陕西省西安市西南),成王五年营建东都成周洛邑。

历史上将东迁之前那一时期的周朝称为西周。

西周共传12王,历时275年左右。

从西周开始,进行境内各个民族与部落不断融合的过程,在这期间,华夏族逐步形成,成为现代汉民族的前身。

从周朝开始,进行境内各个民族与部落不断融合的过程,在这期间,华夏族逐步形成,成为现代汉民族的前身,其它还有夷、蛮、越、戎狄、肃慎、东胡等诸多少数民族。

西周,从公元前1046年周武王灭商朝起至公元前771年周幽王被申侯和犬戎所杀为止,共经历11代12王,大约历经276年。

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣,中国历史进入了周王朝时代,周朝是中国远古社会的鼎盛时期。

从周朝开始,进行境内各个民族与部落不断融合的过程,在这期间,华夏族的逐步形成,成为现代汉民族的前身,其它还有夷、蛮、越、戎狄、肃慎、东胡等诸多少数民族。

西周后期社会矛盾包括统治集团内部矛盾日趋激化,对土地以及政权的争夺,加速了西周的灭亡。

国人暴动动摇了西周统治的基础,前771年,周幽王被犬戎杀死,西周灭亡了。

周原是商王朝统治下的一个方国,传说是帝喾的后裔,属于姬姓之族。

到虞夏之际,其祖先弃定居在邰。

周弃在这里,继承和发展了种植“百谷百蔬”的经验,对进一步发展农业生产作出了卓越的贡献,被称为“后稷”。

范围:周武王灭众多小国建立较大的侯国,强迫封建制的小邦国接受周朝的分封制,周分公、侯、伯、子、男五等爵位,它是按照诸侯与周王室的亲疏关系而划分的。

周王为了巩固其统治地位,采取了“众建诸侯、裂土为民”的分封制。

东征结束后,周公按原来的计划,在东方修建洛邑,以加强对东方的监督。

又在洛邑以西修建王城,以军队八师驻守,作为朝会东方诸侯的东都。

于是,西起岐阳,东到圃田,所有渭、泾、河、洛地带,都成为周的王畿。

关中的镐京被称为“宗周”;东都王城被称为“成周”。

春秋战国时间起止时间是多少春秋战国时间是公元前770年-公元前221年。

春秋时期简称“春秋”,指的是公元前770年到公元前476年这段时间,是属于东周的一个时期。

而战国时期简称“战国”,指的是公元前475年-公元前221年,是中国历史上东周后期至秦统一中原前的一个各国混战时期。

春秋战国历史春秋战国时期(公元前770年-公元前221年)又称东周时期。

西周时期,周天子保持着天下共主的威权。

平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。

同时,一些被称为蛮夷戎狄的民族在中原文化的影响或民族融合的基础上很快赶了上来。

中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。

因此,东周时期的社会大动荡,为全国性的统一准备了条件。

春秋战国的时代特征春秋战国时期的时代特征是大动荡。

具体表现:西周时期,周天子保持着天下共主的威权。

平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。

中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。

因此,东周时期的社会大动荡,为全国性的统一准备了条件。

春秋战国分为春秋时期和战国时期,其分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。

春秋战国时期大事件1、召陵之盟召陵之盟,是春秋时期齐国为首的中原诸侯国与楚国的会盟。

春秋初年,楚国发展起来,向中原挺进,与齐抗衡。

公元前656年,齐桓公率齐、宋、陈、卫等八国军队攻溃楚的盟国蔡国,陈兵楚境,以楚不向王室朝贡相质询。

楚为避齐锋,派大夫屈完与齐讲和,齐也看到楚国强大,无隙可乘,即与楚在召陵(今河南郾城东)订立盟约,史称“召陵之盟”。

召陵之盟是齐桓公“尊王”的又一次胜利,其霸主地位更加巩固。

2、鄢陵之战鄢陵之战,是公元前575年(周简王十一年)晋国和楚国为争夺中原霸权,在鄢陵地区(今河南省鄢陵县)发生的战争。

考点三:春秋战国时期的大动荡、大变革和百家争鸣西周过了是东周。

东周又可分为春秋和战国两个时期,是一个社会大动荡、大变革的时期。

1、东周:公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”;东周分为春秋和战国两个时期(春秋:(公元前770年-公元前476年)因鲁国的编年史而得名;战国:(公元前475年-公元前221年)因西汉刘向整理校订《战国策》而得名)。

兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣是这一时期的主要特征(①奴隶社会的瓦解和封建社会形成,①社会大动荡、大变革)。

2、春秋时期社会变化:(注意三点)(1)经济发展:春秋后期,铁制农具和牛耕出现,是春秋时期农业生产力水平提高的标志;(牛耕的出现是我国农业发展史上的第一次动力革命)(生产力的发展是发生变革的根本原因)(2)王室衰微:社会经济发展使诸侯国各自为政,不再定期向天子纳贡,郡县制出现,分封制瓦解,周天子地位下降,出现了诸侯争霸的局面。

(3)列国纷争(诸侯争霸):春秋时期周王室衰微、诸侯国势力强大,各诸侯国为了自身的利益,以“尊王攘夷”的名义,争夺对诸侯国的控制权(霸主地位)。

诸侯争霸给社会带来了重重灾难(春秋无义战);加快了中国统一的步伐。

(在春秋争霸过程中,有些诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展)促进了民族交融,产生了华夏认同观念,华夏族成为更加稳固和分布更为广泛的族群。

(在不断的战争中,同周边的少数民族交流不断,出现了民族交融)。

3、春秋首霸:齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。

●战国时期形成的标志事件:三家分晋和田氏代齐。

(春秋后期战国前期,晋国的韩赵魏将晋国分了(三家分晋),齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君(田氏代齐))●春秋战国时期的政治特点:王室衰微,列国纷争(周朝的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王,礼乐征伐自天子出的时代一去不返,周王室也在公元前256 年被秦国吞并)春秋战国时期,由于铁器的使用和牛耕的推广,青铜器逐渐退出历史舞台,社会生产力的显著提高。

春秋战国时期的中原诸国与周朝的关系春秋战国时期是中国历史上一个相当重要的时期,也是国家关系发展的关键阶段。

在这个时期,中原诸国与周朝之间的关系呈现出种种复杂的状况。

首先,春秋战国时期的中原诸国是周朝的诸侯国,它们都承认周天子的统治地位。

然而,实际上,中原诸国的势力逐渐强大起来,逐渐发展成相对独立的国家。

他们各自拥有自己的国君,他们的国家事务也独立于周朝。

这种关系在某种程度上可以被看作是一种宗法体系,即各个国家都以周朝为中心,但在国家事务上有一定的自治权。

然而,中原诸国与周朝之间的关系并不是完全和谐的。

随着中原诸国的独立意识的增强,周朝对他们的控制力度逐渐减弱。

一些国家甚至对周朝不再尊重,而是试图通过和其他国家联合来对抗周朝的统治。

这导致了一系列的战争和冲突,也为日后的战国时期的形成奠定了基础。

在这种复杂的国际关系中,中原诸国的地位也有所不同。

一些国家如齐、楚、秦等,以其强大的势力和独特的政治制度,逐渐成为崛起的国家。

他们通过与周朝良好的关系,积极参与中央政治,甚至影响了周朝的决策。

而另一些国家如鲁、宋等,则相对较弱小,更多地是依附于周朝。

在这个时期,中原诸国与周朝之间的关系也不仅仅局限于政治层面。

文化、经济等方面的交流也在进行。

例如,周朝的文化和制度影响了中原诸国,成为他们的参照标准。

同时,中原诸国之间也进行了经济交流,通过互相贸易,增强了彼此之间的联系和依存度。

总的来说,春秋战国时期的中原诸国与周朝的关系是复杂而多层次的。

尽管中原诸国逐渐独立于周朝,但与周朝的关系仍然存在,并且在政治、经济和文化等方面有着紧密的联系。

这个时期的关系也奠定了后来的战国时期的格局。

这段历史对于我们理解中国古代国际关系的发展和演变具有重要的意义。

中国历史上三次⼤分裂时期春秋战国时期、魏晋南北朝时期、五代⼗国时期。

1、春秋战国时期(西周分封制引起东周时期的分裂-约550年)春秋战国(公元前770年-公元前221年),是百家争鸣、⼈才辈出、学术风⽓活跃的时代。

是中国历史上的⼀段⼤分裂时期,东周在战国后期(公元前256年)被秦国所灭,所以春秋战国时期在时间上并不全然包含在东周王朝⾥⾯。

东周仅持续到战国中期公元前256年,被秦国所灭。

韩赵魏三家分晋进⼊战国(前475年,七雄局⾯形成),但是东周覆灭标志着秦国的强盛。

---战国475-221显然,东周的存续时间⾃春秋开始直到战国末年,并不是整个战国时期。

2、魏晋南北朝时期(具体说从魏国建⽴开始到隋朝建⽴,220-588,约370年)魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,主要分为魏国(曹魏)、西晋(西晋⼤⼀统时间很短,280-317仅50年,真正的⼤⼀统安定局⾯在⼋王之乱之前,仅19余年)、东晋、和南北朝时期,由于长期的封建割据和连绵不断的战争,使这⼀时期中国⽂化的发展受到特别的影响。

其突出表现则是⽞学的兴起、佛教的输⼊、道教的勃兴及波斯、希腊⽂化的羼⼊。

在从三国⾄隋的三百六⼗余年间,以及在三⼗余个⼤⼩王朝交替兴灭过程中,上述诸多新的⽂化因素互相影响,交相渗透的结果,使这⼀时期儒学的发展及孔⼦的形象和历史地位等问题也趋于复杂化。

西晋灭吴后骄奢⾃满,实际上在公元291年,西晋就开始了⼋王之乱的第⼀阶段,291-306持续了16年的皇族统治阶级内⽃,因此严格说整个西晋的⼤⼀统局⾯也就是280年-291仅仅只有12年⽽已。

因此西晋只能说是⼤⼀统的昙花⼀现。

从三国时期(220魏建国,221蜀建国,227吴建国)直到588年隋朝建⽴,近370年时间都是中国都是分裂局⾯。

也因此,我们说魏晋南北朝,不太将西晋单独拎出来讲。

3、五代⼗国时期---(唐朝灭亡(政治腐败,宦官专权、藩镇割据、黄巢农民起义导致)后⾄宋朝建⽴前,约70年)五代⼗国(907年—979年)是中国历史上的⼀段⼤分裂时期。

中国历史朝代口诀在中国的五千年历史中,有着众多的朝代。

为了方便记忆,人们创造了很多的口诀来帮助记忆。

下面是一则关于中国历史朝代的口诀:夏、商、西周、东周,春秋战国秦统一。

二汉三分,魏晋南北朝,隋唐五代传。

宋元明清,国号不变更。

这个口诀按照历史的时间顺序列举了中国的主要朝代,我们可以用它来回顾、总结中国历史的演变。

夏、商、西周、东周:夏商西周东周是中国历史上的四个朝代,其中夏朝是中国历史上的第一个朝代,商朝是夏朝的继任者,西周又是商朝的继任者,而东周是西周的后继者。

春秋战国秦统一:春秋战国时期是中国历史上重要的时期,这一时期有着众多的诸侯国相互争霸,最终秦国统一了六国,结束了分裂状态。

二汉三分:这一句指的是中国历史上的两个汉朝和三国时期的分裂局面。

东汉后期政权腐败,最终分裂为三个国家,即魏、蜀、吴。

魏晋南北朝:这一句指的是中国历史上的魏晋南北朝时期,当时中国分为南北两个政权,南朝有刘宋、南齐、南梁、南陈,北朝有北魏、东魏、西魏、北齐、北周。

隋唐五代传:唐朝是中国历史上一个辉煌的朝代,但后来唐朝内乱,国家分裂为五个政权,这五个政权分别为后梁、后唐、后晋、后汉、后周。

宋元明清:这是中国历史上的四个重要朝代,分别是北宋、南宋、元朝、明朝和清朝,这四个朝代统治了中国几百年的时间。

国号不变更:这是指中国历史上的最后一个朝代——清朝。

清朝维持了几百年的国号不发生变化,是中国历史上的最后一个封建王朝。

以上就是中国历史朝代口诀的内容。

通过这个口诀,我们可以简单地回顾和概括中国五千年历史中的各个朝代,方便记忆。

中国周朝历史简介周朝(前1046年—前256年)是中国历史上继商朝之后的朝代。

周亦为“华夏”一词的创造者与最初指代。

周朝共传30代37王,共计约791年,问题在于周朝的建国之年一直无法确认。

下面是有中国周朝历史简介,欢迎参阅。

中国周朝历史简介周朝分为西周和东周。

西周从公元前1046年到公元前771年;东周自公元前770年到公元前256年。

周朝共传30代37王,延续约800年时间。

在灭商之前,周部落生活于渭河流域,其始祖姬弃就是被称为农神的“后稷”。

周部落兴盛于周文王姬昌作首领的时候,他的统治使周部落势力强盛,死后他的儿子武王姬发才有条件伐纣灭商而建立周朝。

武王死后,其子成王年幼即位,由叔叔周公旦摄政,采取了许多措施来巩固政权,并进行了东征。

此后周朝向外扩张长年不断,并对周边的一些国家分封了诸侯国,疆域覆盖了长江、黄河、华北的大部,西部曾到昆仑丘。

周厉王时,周朝的统治开始衰落。

西周厉王十分残暴,将原来国人(平民)可以自由利用的山林川泽收归国有,禁止国人利用。

国人对此强烈不满,怒骂谴责,沸沸扬扬。

周厉王遂命卫国神巫监视国人。

公元前841年,终于爆发了国人暴动。

国人冲进王宫,厉王仓皇逃走,逃到彘(今山西霍州市)。

厉王奔彘以后,朝政由周公、召公共周文王像同执掌政权,史称“共和执政”。

关于“共和执政”,还有另一说法,即厉王奔走后,朝中大臣就公推共和伯代行天子之职。

因其名叫“共和”,爵位为伯,故称其当政期间为“共和执政”。

对于以上两种说法,史书上都有记载,前者见于《竹书纪年》,后者仅见于司马迁的《史记》。

从可信度来说,《竹书纪年》较为确切。

同时公元前841年(共和元年)是我国历史上有确切纪年的开始。

“共和执政”结束以后,宣王即位,周宣王采取了明智的政策改善统治,在对外征讨和开拓疆域上接连取得胜利,出现了历史上称之为“宣王中兴”的时期。

公元前781年,周幽王即位,宠幸妃子褒姒,同时用人不当,加上各种天灾人祸,民怨沸腾,周幽王被杀,西周灭亡。

年代口诀常识

中国历史年代口诀有多种,以下是一些常见的版本:

1. 夏商西周春秋战,秦汉三国又分年。

魏晋南北朝隋唐,宋元明清九大朝。

2. 夏商西周和东周,春秋战国秦两汉。

三国两晋南北朝,隋唐五代和十国。

宋元明清皇统完,开国皇帝是洪武。

3. 夏商西周和春秋,战国秦汉魏蜀吴。

西晋东晋南北朝,隋唐五代宋元明。

4. 唐尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠。

秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头。

隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。

5. 夏商西周春秋传,战国秦汉又分年。

三国两晋南北朝,隋唐五代宋辽金。

元明清把江山定,民国开创近百年。

除旧布新在当今,人民当家做主人。

6. 顺口溜版:

黄虞夏商周,春秋战国秦,

两汉三国晋,晋后南北分,

隋唐五代宋,元明清及民。

这些口诀都有助于记忆中国历史上的各个朝代和时期。

当然,由于历史知识的不断更新和修正,建议查阅相关历史资料以获取最准确的信息。

春秋时代是东周还是西周春秋时代是:东周。

西周和东周如何划分西周(前11世纪—前771年),中国历史上继商朝之后的朝代,建都于宗周(今陕西省西安市西部),由于周朝后来将都城东迁,周平王将京都从宗周迁至洛邑(今河南省洛阳市),历史上称东迁以后的周王朝为东周。

春秋和战国如何划分东周分为春秋和战国。

迁都洛邑的周平王,其实也是周幽王的子嗣,所以就实际情况而言,西周的灭亡,只是周朝的前半段灭亡了,作为后半段的东周,依然是周朝不可分割的一部分。

在我们熟知的历史上,东周分为春秋和战国两个时期,但是就中国的朝代表而言,是没有春秋战国这个朝代的,而只有东周,这也就是说,春秋战国只是后世为东周时代起的“外号”,是为了更好的阐述历史而已。

春秋和战国的具体分界线,历来有不少争议,不过其中最被民众认可的便是三家分晋这一历史事件,也就是公元前453年,不过也有相当一部分人认为是该以公元前476年作为分界线。

不过无论以哪个时间点,其实都是意在说明,东周前半段和后半段其实是在性质上发生了变化,而正是这个从奴隶制向封建制过渡的变化,让东周的历史,一截为二,被分为春秋和战国。

为什么要把东周分春秋和战国春秋和战国加起来就是东周,那么为什么史学家非要把两段时间分开呢?原因有很多,主要是因为在春秋时期积累的政治、经济、文化、军事、科技变革在战国有了一个大爆发,这是一个积累到断层式爆发的阶段,所以区分开更加容易研究和归类。

比如,战争方式上,春秋时期以“礼仪”为主,不但贵族带兵打架之前要先进行沟通,而且不论打完的结果是胜还是负,双方都会“以礼相待”,握手而去。

春秋时期的战争目的虽然是解决矛盾、争抢地盘,但是主旨还是“以德服人”。

甚至出现过君王送客数百里、敌人帮助自己修战车轱辘、抓住对方将领后敬佩为人而释放的“奇葩”故事。

说的通俗一点,春秋就是“礼仪廉耻”,战国就是“礼崩乐坏”。

东周和西周是什么意思东周和西周合成二周。

于《史记·秦始皇本纪》有记载。

春秋战国时期历史知识点(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、人物事迹、学习资料、教学资源、作文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work reports, contract agreements, policy documents, planning plans, speeches, character stories, learning materials, teaching resources, essay encyclopedias, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!春秋战国时期历史知识点春秋战国,是百家争鸣、人才辈出、学术风气活跃的时代。

西周东周与春秋战国的关系西周:西周(公元前1046年~公元前771年)是由之子姬发灭商后所建立,定都于和(今陕西省西安市西南),成王五年营建东都成周洛邑。

历史上将东迁之前那一时期的称为西周。

西周共传12王,历时275年左右。

从西周开始,进行境内各个民族与部落不断融合的过程,在这期间,华夏族逐步形成,成为现代汉民族的前身。

从周朝开始,进行境内各个民族与部落不断融合的过程,在这期间,华夏族逐步形成,成为现代汉民族的前身,其它还有、、、、、等诸多少数民族。

西周,从1046年周武王灭起至公元前771年被和所杀为止,共经历11代12王,大约历经276年。

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非,中国历史进入了周王朝时代,周朝是中国社会的鼎盛时期。

从周朝开始,进行境内各个民族与部落不断融合的过程,在这期间,族的逐步形成,成为汉民族的前身,其它还有、、、、、等诸多少数民族。

西周后期社会矛盾包括统治集团内部矛盾日趋激化,对土地以及政权的,加速了的灭亡。

国人暴动动摇了西周统治的基础,前771年,被犬戎杀死,西周灭亡了。

是商王朝统治下的一个,传说是帝喾的后裔,属于之族。

到虞夏之际,其祖先弃定居在。

在这里,继承和发展了种植“百谷百蔬”的经验,对进一步发展农业生产作出了卓越的贡献,被称为“后稷”。

范围:周武王灭众多小国建立较大的,强迫封建制的小邦国接受周朝的,周分公、侯、伯、子、男,它是按照诸侯与周王室的亲疏关系而划分的。

周王为了巩固其统治地位,采取了“众建诸侯、裂土为民”的分封制。

东征结束后,周公按原来的计划,在东方修建洛邑,以加强对东方的监督。

又在洛邑以西修建王城,以军队八师驻守,作为朝会东方诸侯的东都。

于是,西起岐阳,东到圃田,所有渭、泾、河、洛地带,都成为周的。

的镐京被称为“宗周”;东都王城被称为“成周”。

周公为了加强对全国广大地区的统治,便实行大分封,以作为王室的屏藩。

首先,对于旧地,以朝歌为中心,封给武王弟康叔,建立卫国。

东方以商丘为中心的商代,分封给旧殷中反对纣王的启,称为,使他保持商人的宗祀。

周公自己受封以今天曲阜为中心的鲁国,命长子伯禽前往。

受封时,又分有“祝、宗、卜、史,备物典策,官司彝器”,具备有周王室的各种文物制度。

鲁国成为代表王室镇抚东方的大国。

在海、岱之间的薄姑故地,由师尚父受封,在营丘建立齐国。

对于违抗王室的侯伯之国,齐国有征伐的特权。

河东地区,是太原防御群翟部落内侵的前哨。

为了加强镇守,封成王同母弟叔虞于唐国故地,建立晋国。

周王室除了加强广大“东土”的统治之外,又扩展了它的“北土”和“南土”。

在北方,为了加强控制南北和辽西一带的戎翟部落,周王封召公奭于蓟,建立。

在南方,为了加强对巴、濮、楚、邓等部的控制,在上游建有蒋、息等同姓国,在唐、白河流域建有申、吕等国,还在淮、汉之间建有“汉阳诸姬”,在大江下游的地区,在文王以前,就有太王的长子和次子渡江南下,在沿岸建立。

在周王朝统治下,还有大量的旧国。

仍然保持原来的地位不变。

据说,周初分封了七十一国,姬姓之国共有五十三个,占了其中的绝大部分。

而在姬姓之国中,属于文王诸子的有;属于武王之子的有四国;属于周公后裔的有六国。

这些封国大小不等,有的是畿内的。

它们广泛地分布在中原地区内,与众多的旧国错杂在一起,这就直接加强了周王室的统治力量。

分封:东周时期,于公元前425年(周考王15年)封其弟于河南地,建立周公国,是为。

这是周王朝最后一次分封。

自从这次分封后,周王的土地全部分封完毕,连自己也是寄居于此周公国,此时的周天子已与乞丐无异。

死,其子威公代立。

威公卒,子惠公代立。

时,周惠公封其小儿子于巩以奉王,号东周惠公。

东西周分立,西周都河南旧于王城,东周都巩。

西周自立国以来,一直采取讨好各大强国的政策,尤其是。

秦国和周围列强经常向西周和东周征收赋税和兵源。

周时,西周和东周常相互倾轧攻伐。

周赧王在位时,周天子地位已经完全徒有虚名,其土地(周天子的王畿)也被韩、赵一分为二,以洛邑之河南王城为西周,仍都洛邑,以巩附为东周,分别由东、西周公治理,周天子由成周迁于王城,依附于西周公。

前256年(赧王59年,51年),攻打西周,西周公恐,以西周三十六城、人口三万降秦,秦尽收其地,归其君于周,悲奋而死,秦没有立新王而取九鼎和礼器置于(途中一鼎落于),迁西周公于憾狐,元年(前249年),君欲趁秦连丧昭襄、孝文二王伐秦,秦庄襄王以为大将,起兵十万,执东周君而归,尽收巩城等七邑。

迁东于阳人之地,然诸侯还有韩国、卫国、魏国、燕国、、、,彻底灭亡,至公元前221年秦先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,一统天下。

东周:东周(前770年-前256年)是指的后半段。

周王室东迁(今)以后到灭亡这段时间,史称东周,以别于在这以前国都在时期的。

东周王室衰微,。

东周首位君王为(宜臼),共传25王,历时515年,东周占周朝的大部分时间。

最后为秦所灭。

东周前半期,争相称霸,持续了二百多年,称为“时代”;后半期,剩下的诸侯大国继续互相征战,称为“时代”。

面对诸侯之间互相攻伐和兼并,边境的又乘机入侵,天子不能担负共主的责任,经常要向一些强大的求助。

在这情况下,强大的诸侯便自居霸主。

中原诸侯对四夷侵扰则以“”口号团结自卫。

公元前771年,西北的少数民族攻破(今陕西西安),杀死,灭亡。

第二年(公元前770年),周平王迁都(今)史称东迁,东周开始。

五十九年(公元前256年),东周为所灭,共传25王,历时515年,东周时期又分为(公元前770年—公元前476年)与(公元前475年—公元前221年)两个时期。

这一时期是中国的社会制度转变的时期。

这一转变是以的广泛使用为标志的。

死后,太子宜臼即位,为。

周平王于公元前770年,迁都,建立了东周王朝。

据记载,春秋时共有140多。

其中比较出名是(齐桓公、宋襄公、秦穆公、晋文公、楚庄王)和、、、、、、。

周平王东迁以后,管辖范围大减,形同一个小国,加上有弑父之嫌,在诸侯中的威望已大不如前。

周襄王十七年(前635年),发生“”,襄王不能平,求救于晋文公,文公诛叔带,遂为伯而得河内地[1]。

周襄王二十年(前632年),襄王为晋文公所迫,于河阳践土会盟[2]。

周定王元年(前606年),楚庄王伐陆浑之戎,欲观九鼎。

定王使王孙满应设以辞,楚人遂去[3]。

周赧王时,国势益弱,同时内部争斗不休,以至分为和。

赧王迁都西周[4]。

周赧王八年(前307年),秦借道两周之间攻韩,周人两边都不敢得罪,左右为难[5]。

东西两周位于诸强国之间,不能同心协力,反而彼此攻杀[6]。

至赧王五十九年(前256年),西周国为秦所灭,赧王死[7],时已百余岁。

七年后,东周国亦为秦所灭,周亡[8]。

平王东迁:在死后,太子宜臼即位,是为。

鉴于残破,又处于威胁之下,周平王于西元前770年,在郑、秦、晋等的卫护下,迁都(今)建立了东周王朝。

平王东迁以后,西土为所有。

它吞并了周围的一些戎族部落或国家,成了西方强国。

在今山西的,山东的齐、,湖北的,北京与河北北部的,以及稍后于长江下游崛起的、等国,都在吞并了周围一些小国之后,强大起来,成了大国。

于是,在历史上展开了一幕幕大国争霸的激烈场面。

王在位时,地位已经完全徒有虚名,其土地(周天子的王畿)也被韩、赵一分为二,以之河南王城为西周,仍都洛邑,以巩附为东周,分别由东、西治理,周天子由成周迁于王城,依附于西周公。

东周灭亡:公元前256年(赧王59年,51年),攻打西周。

西周恐,以西周三十六城、三万户降秦。

秦尽受其献,归西周公于周,周赧王悲愤而死。

秦未天子,取置于咸阳(途中一鼎落于),周公于憾狐。

元年(前249年),东周君欲趁秦连丧昭襄、孝文二王合纵伐秦。

秦庄襄王以为大将,起兵十万,执东周君而归,尽收巩城等七邑,迁东周公于阳人之地。

然诸侯还有韩国、卫国、魏国、燕国、楚国、、齐国、国。

至公元前221年秦先后灭韩、魏、赵、楚、燕、齐六国,自以为统一天下。

至公元前194年,西汉燕国卫满于平壤一带灭周代最后一个诸侯国,周朝完全灭亡。

周二王并立与东西周分治周二王并立:基本信息:中文名称: 周二王并立发生时间: 公元前760年所属年代: 春秋战国时代事件介绍:周幽王死后,、鲁侯与拥立原太子宜臼即位,是为,与此同时,也拥立王子余臣为王,称携王。

周王室出现了“二王并立”的局面。

平王得到郑、晋、秦、卫等的拥护,被认作是周王室的正统,携王则相对孤立。

公元前760年,帮助攻杀携王,周王室由统一,但是没有实权。

概况:西周灭亡后,东周建立(前770年),周考王元年(前440年)封其弟揭于河南,以延续周公的官职,是为西周桓公。

这是周朝最后一次分封,周朝土地分封完毕,周天子也寄居在此国。

前367年,西周惠公封少子班于巩以奉王,号东周惠公,东周国始立。

至周赧王时,东西周各自为政,赧王把国都迁到西周国。

东西周分治:东西周分治年表:前376年开始分治,前256年西周国灭亡。

前249年,东周国灭亡,都被秦所灭。

西周君(前440年~前256年)在位时间东周君(前367年~前249年)在位时间桓公(姬揭)26惠公(姬班)38威公(~灶)47文公(~昭)23惠公(~朝)50武公(~根)50武公(~共之)28靖公(~杰)8文公(~咎)33西周君(前440年~前256年)桓公(姬揭)(26)——威公(~灶)(47)——惠公(~朝)(50)——武公(~共之)(28)——文公(~咎)(33)东周君(前367年~前249年)惠公(姬班)(38)——文公(~昭)(23)——武公(~根)(50)——靖公(~杰)(8)东西分治:曾庙始建于周考王十五年(公元前426年),原名“忠孝祠”。

东周时期,于公元前425年(周考王15年)封其弟于,建立周公国,是为。

这是周王朝最后一次分封。

自这次分封后,的土地全部分封完毕,连自己也是寄居于此周公国。

死,其子威公代立。

威公卒,子惠公代立。

周赧王时,周惠公封其小儿子于巩以奉王,号。

东西周分立,西周都河南旧于王城,东周都巩。

西周自立国以来,一直采取讨好各大强国的政策,尤其是。

秦国和周围列强经常向西周和东周征收赋税和兵源。

同时,西周和东周常相互倾轧攻伐。

秦灭二周:公元前256年(赧王59年,51年),秦兵攻打西周,赧王听西周公之言,以西周三十六城、三万户降秦),秦王将周赧王贬爵为君,西周公为家臣,封于梁城(今陕西省韩城县南)。

赧王至梁城一月而死,国除,置于咸阳(途中一鼎落于泗水)。

自次年起(昭襄王52年,前255年)史家以秦王纪年,然东周尚存,周朝尚未彻底灭亡。

元年(前249年),东周君欲趁秦连丧昭襄、孝文二王合纵伐秦,秦庄襄王以为大将,起兵十万,执东周君而归,尽收巩城等七邑。

周朝至此彻底灭亡。

春秋时期:历史阶段:平王迁都:公元前770年,因为内乱和频繁入侵,很快就打到,所以被迫将国都从镐京东迁至东都(今)。