明清建筑

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

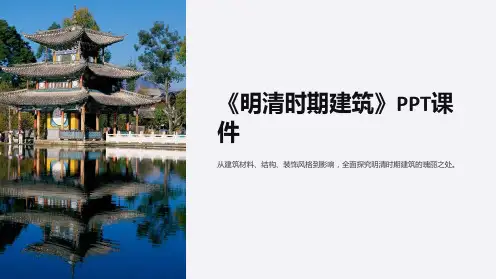

明清时期的建筑艺术与风格特点明清时期,中国的建筑艺术进入了一个全新的发展阶段。

在此期间,中国从经济和文化方面都经历了重大变革,这也影响了当时的建筑风格。

这篇文章将介绍明清时期建筑艺术的特点和风格。

一、建筑结构在明清时期,传统的wooden and dougong结构(古建筑中常见的一种梁柱杆结构)被广泛采用。

但是,由于民间技术的改良和进步,一些新的建筑结构也应运而生。

例如,在清代,大规模使用了砖墙和石柱支撑的建筑结构。

这些结构给予了建筑师更大的自由度,使他们能够创造出更加复杂和精美的建筑。

二、建筑风格1.后期官式建筑官式建筑一般指皇宫、城池、官署、府邸等建筑,它们在明代达到了一个较高的艺术水平,但自中期以后,逐渐趋于平庸。

而到清代,这种官式建筑已经失去了往日的辉煌。

清代官式建筑注重定规、奉承之美,强调规矩、庄严、正直。

这是因为清代社会思想诣要求“恭敬、积德、修己、齐家”,“节俭、持身、公正、自强”,并推崇“公心、公理、公道”,因而官式建筑也受到了这种思想的影响。

2.民居建筑明清时期的民居结构和流派大致相同,但在细节方面有所不同。

例如,在民间,门楼比城墙更受欢迎。

在装饰方面,使用了花纹、繁复的几何图案和精细的雕刻来点缀建筑物。

而同时代的汉白玉雕刻和石雕也经常用于装饰建筑中。

3. 园林建筑明清时期园林建筑的风格被称为“江南园林”,它的特点是注重虚实结合和无穷无尽的变化。

这种风格要求建筑师创造出一种空间感,使观者能够体验到不同的感觉和情绪。

同时,它还要求园林建筑与自然融为一体,以达到平衡和谐的效果。

4.寺庙和道观明清时期的寺庙和道观建筑也有其独特的特点。

例如,后期的寺庙建筑更加注重纯净和简洁的外观。

这是因为这些建筑物必须表达出一种精神和宗教的氛围。

与此同时,这些建筑也需要体现出一个文化和哲学的继承传统。

总结明清时期的建筑风格,体现了中国社会和文化的变化。

建筑师们在传统结构的基础上创新设计,注重细节的雕琢和图案的装饰。

简述明清建筑的六个特征明清时期的建筑具有以下六个特征:1.传承与创新并存:明清时期的建筑既继承了中国古代建筑的传统特点,如对天地人和谐的追求、尊重自然、注重布局和造型的对称性等,同时又在此基础上进行了创新,吸取了外来文化的精髓,形成了独特的建筑风格。

2.严谨的规划布局:明清时期的建筑注重整体布局的严谨性和对称性。

在城市规划方面,明清时期的城市常常呈现方正的格局,主要街道交叉呈直角或平行排列;在建筑规划方面,庭院式院落是常见的布局形式,建筑平面通常呈现中轴对称的结构,前、中、后三进的分布形式较为常见。

3.高度注重建筑材料的使用和工艺的精细性:明清时期的建筑注重使用优质的建筑材料,并进行技艺繁杂的施工工艺,以确保建筑的稳定性和持久性。

例如,明清时期的宫殿建筑常使用上等的木材和砖瓦,并采用独特的榫卯结构,使建筑更加坚固;在建筑装饰方面,则常使用雕刻、绘画、壁画等技法进行精细装饰,在造型、色彩和图案上追求装饰的华丽感。

5.崇尚节俭与谨慎:明清时期的建筑追求质朴、宁静和谨慎的建筑风格,强调建筑内外的简洁、节俭,注重造型和装饰的平衡和谐。

明清时期的建筑宏伟而不失精巧,富有品质感,但又不喧宾夺主。

建筑装饰少用金玉瓷墙,注重木构件的使用,使建筑更具朴素之美。

6.宗教与封建意象的体现:明清时期的建筑在一定程度上反映了宗教和封建意象的体系。

例如,明清时期的道观、寺庙等宗教建筑,在建筑形式上常常融合了中国传统宗教的理念与形式,如道教的天人合一思想体现在建筑的三进布局中;封建意象则体现在宫殿、府邸等建筑的严谨布局、华丽装饰和规模宏大的特点中,以彰显统治者的权威和尊严。

总之,明清时期的建筑以其严谨的规划布局、精细的工艺和装饰、与自然环境的融合、节俭与谨慎的风格,以及宗教和封建意象的体现等特征,形成了独特的建筑风格,不仅体现了中国传统建筑文化的传承与发展,也展示了当时社会政治经济与文化的特点与风貌。

历史文化:明清古建筑的风格和特点1. 引言明清时期是中国历史上建筑发展最为繁荣和丰富多样的时期之一。

明清古建筑凝聚了中国传统建筑的精华,融合了中华民族的智慧和审美观念。

本文将深入探讨明清古建筑的风格和特点,并分析其在历史文化中的重要地位。

2. 明清古建筑概述2.1 明代古建筑特点在明代,中国建筑出现了许多新的创新和发展。

其中包括宫殿、陵墓、庙宇、园林等各种类型的建筑。

明代古建筑注重平衡与对称,追求整体美感,并且承袭了唐宋时期的传统风格。

2.2 清代古建筑特点清代继承了明代古建筑的传统,但也有自己独特的发展。

清代古建筑注重规制和秩序,更加注重空间布局和功能性。

在这个时期,许多著名园林如颐和园、圆明园等也得到了建造和发展。

3. 明清古建筑的风格特点3.1 结构与布局明清古建筑强调均衡、对称,注重空间的整体性。

建筑结构多采用榫卯和楼柱等传统工法,保持了房屋整体稳定性。

明清时期还出现了特色窗户设计,如雀替窗、回字窗等。

3.2 美学与装饰明代古建筑注重斗拱砖石的雕刻技术,使得建筑更加精美和华丽。

清代则注重彩绘技术的运用,在墙面、门扇、天花板等装饰上添加各种图案和题词,形成独特的艺术风格。

3.3 色彩与材料明清古建筑在色彩上以红黄蓝三原色为主导,搭配黑白灰等简约颜色作为辅助。

红色代表吉祥喜庆,黄色象征尊贵地位,蓝色寓意平静宁神。

材料多采用木材和砖石,并注重质感和光泽度。

4. 明清古建筑在历史文化中的重要地位4.1 彰显中国传统文化明清古建筑是中国传统文化的重要组成部分,体现了中国人对自然、生活方式和社会秩序的独特理解。

它们不仅展示了中国传统价值观和审美观念,也反映了社会的变迁和历史发展。

4.2 保护与传承明清古建筑作为宝贵的历史遗产,承载着丰富的历史记忆和文化智慧。

保护和传承这些建筑对于维护历史连续性和身份认同至关重要。

如今,许多明清古建筑已列入世界遗产名录,并得到广泛保护。

5. 结论明清时期是中国建筑发展的巅峰时期,明清古建筑以其独特的风格和造型在历史文化中占据重要地位。

明清时期的房屋建筑与园林艺术明清时期是中国古代文化与艺术的高峰时期,其中房屋建筑与园林艺术更是达到了顶峰。

与此同时,明清时期的房屋建筑和园林艺术也深受当时的社会经济、政治、文化背景的影响。

下面,我们探讨一下明清时期的房屋建筑与园林艺术的特点和风格。

一、房屋建筑1. 建筑风格明清时期的房屋建筑风格具有明显的中国古典传统的特征,建筑结构和构件受到传统的中国木结构建筑的影响。

在明清时期,建筑物的形式、风格基本上保持了中国传统建筑的特征,因此,明清时期的房屋建筑一直被认为是古代中国建筑的经典之作。

2. 建筑结构明清时期的房屋建筑的木构建筑结构非常复杂,但它们的建筑结构也非常稳固。

建筑物的结构体系由屋架、柱子、梁等构成。

建筑物的屋面采用瓦片或漆面。

而在明清时期,瓦的功用被发挥得到了极致,因此瓦是建筑物的重要构件之一。

一些建筑物还会在屋顶装饰结构上添加石雕或壁画等装饰。

3. 建筑材料明清时期房屋建筑的材料主要是木材和砖瓦。

木材在明清时期也几乎成了建筑物的唯一材料。

这些木材大多采用的是松、杉、檀木等树种,以其质地细腻、不易腐烂、耐久性强的特点深受青睐。

同时,在明清时期,随着砖瓦和瓦当的普及,建筑物的外立面也增加了很多的砖雕和瓦雕。

二、园林艺术1. 地理环境明清时期的园林艺术大多数集中在南方,因为南方地区的水土条件非常适合园林建设。

同时,明清时期的南方地区经济发达、文化繁荣,都是南方园林艺术较为显著的地方。

2. 园林形式明清时期的园林艺术结合了中国传统园林技艺与建筑艺术的特点,具备强烈的创作个性和独特的园林意象。

在明清时期,园林又分为两种:一种是以架空而成的有明显的架空装饰手法的园林;另外一种是以传统的居宅建筑和园林相结合的自足性园林。

明清时期的园林格调比较高雅、典雅和精美。

3. 园林设计明清时期的园林设计注重情趣和造境,更多地注重小品的构思和形成。

园林的意境丰富多彩,既有花鸟虫鱼之兴、山水之趣,又有务实之情、幽深之感。

明清时期的建筑艺术在中国古代历史长河中,明清时期是一个建筑艺术高度发展的时期。

在这个时期,建筑艺术融合了中国传统文化的内涵和元素,融汇了汉、唐、宋等各个历史时期的建筑风格,形成了独具特色的明清建筑艺术。

一、明清建筑的特点明清建筑是中国传统建筑的重要阶段,主要特征有以下几点:1、色彩内敛明清建筑大量运用斗拱、梁架等木结构,在建筑结构中常常使用黄、红、绿三种颜色,是比较内敛的色彩,这与中式家装的风格很相像。

2、形式简练明清时期建筑表现出了规整、整洁、流畅等特点。

建筑物大多使用石材、瓦片、窗棂等进行装饰。

建筑造型简析,尺度明确,纸盈则扣,如同一件艺术品,细节处讲究。

3、线条流畅明清建筑主要注重线条的流畅,光滑的线条与优美的曲线构成了明清建筑的特色。

各种装饰图案中的曲线、花纹,都有着鲜明的线条特色。

4、韵味深厚明清建筑注重韵味深厚的气氛。

从造型设计、装饰图案到施工工艺的精湛,都体现出明清建筑丰富的文化内涵和艺术精神。

5、富丽堂皇明清建筑是皇家及其贵族居所的代表。

无论是宫殿、庙宇,还是私人豪宅,都注重富丽堂皇的气势。

斗拱、灵棂、飞檐、雕刻、彩绘,这些豪华的装饰构件,使明清建筑显得华丽而不俗。

二、明清建筑艺术的代表养心殿、圆明园、颐和园、故宫等明清时期的建筑,都是中国古建筑的代表。

这些建筑的建造形成了中国传统建筑文化的一个分支。

它不仅形成了独具特色的建筑艺术,也揭示了中国文化的精神核心。

1、养心殿养心殿建于清朝乾隆二十一年,是景山皇家御苑中的一座古建筑。

养心殿从设计到落成,花费了整整9年时间,展现了清代建筑艺术的巅峰之作。

殿的设计取自我国传统文化中的阴阳五行之说,意在强调人与自然的和谐共处。

2、圆明园圆明园位于北京西郊,是清代皇家园林,占地面积达到了3500亩,是清代最大的皇家园林之一。

圆明园的建筑巧妙地融合了西方建筑文化和中国建筑文化,展现了中西合璧的风格。

3、颐和园颐和园坐落在北京西郊,是一座古代皇家园林,以其精美的园林景观和独特的建筑风格而闻名于世。

明清著名建筑公布为全国重点文物庇护单位。

清东陵清东陵位于河北省唐山市遵化市境内,西距北京市区125公里,是我国现存规模最伟大、体系最完整、布局最得体的帝王陵墓建造群,国家AAAA级旅游景区,世界文化遗产。

占地80平方公里的15座陵寝中,掩埋着5位皇帝、15位皇后、136位妃嫔、3位阿哥、2位公主共161人。

圆明园圆明园坐落在北京西北郊,与颐和园相邻,由圆明园、长春园和万春园组成,也叫圆明三园。

[1] 圆明园是清代闻名的皇家园林之一,面积五千二百余亩,一百五十余景。

建造面积达16万平方米,有 ldquo;万园之园 rdquo;之称。

清朝皇室每到盛夏季节会来这里理政,故圆明园也称 ldquo;夏宫 rdquo;.畅春园畅春园,位于北京海淀区,圆明园南,北京高校西。

原址是明朝明神宗的外祖父李伟修建的 ldquo;清华园 rdquo;。

园内有前湖、后湖、挹海堂、清雅亭、听水音、花聚亭等山水建造。

按照明朝笔记史料推想,该园占地1200亩左右,被称为 ldquo;京师第一名园 rdquo;。

清代,利用清华园残存的水脉山石,在其旧址上仿江南山水营建畅春园,作为在郊外避暑听政的离宫。

园林山水总体设计由宫廷画师叶洮负责,招聘江南园匠张然叠山理水,同时整修万泉河水系,将河水引入园中。

为防止水患,还在园西面修建了西堤(今颐和园东堤)。

静宜园静宜园位于北京西北郊的香山。

全园结构沿山坡而下,是一座彻低的山地园,分为三部分,即内垣、外垣、别垣。

内垣在东南部的半山坡的山麓地段,是主要景点和建造荟萃之地,包括宫廷区和古刹香山寺、洪光寺两座大型寺庙,其间散布着璎珞岩等自然景观。

外垣是香山的高山区,面积广大,散布着十五处景点,大多为观赏自然体面之最佳处和因景而构的小园林建造。

别垣是在静宜园北部的一区,包括有昭庙和正凝堂两组建造。

内垣的西北区黄栌成片,每至深秋,层林尽染,观西山红叶成为静宜园的重要景观。

以上是为建造人士收集收拾的关于 ldquo;明清闻名建造 rdquo;的具体介绍。

明清建筑趣味知识点总结1. 结构与特点明清建筑的结构和特点是其最显著的特征之一。

明清建筑的主要特点包括富丽堂皇、雄伟壮观、雕梁画栋等。

建筑物多为木结构,采用榫卯结构,榫头和榫眼的设计上采用了许多精巧的几何图案。

屋顶上有着独特的斗拱和彩绘装饰,让整个建筑看起来更加精致美观。

2. 园林与建筑的结合在明清时期,园林与建筑的结合是非常突出的。

许多皇家园林和私家园林都是明清建筑的重要组成部分。

园林和建筑相互融合,形成了独特的风格和氛围。

园林中的假山、湖泊、亭台楼阁与建筑物相得益彰,营造出一种意境深远的美丽景观。

3. 宫殿建筑明清时期,宫殿建筑是中国建筑的代表之一。

宫殿建筑的规模宏大、气势恢弘,建筑风格具有强烈的中国传统特色。

例如紫禁城、颐和园等皇家建筑,都展现了明清宫殿建筑的独特魅力。

4. 寺庙与道观在明清时期,寺庙与道观建筑也是非常重要的一部分。

这些建筑通常是由多个建筑群组成,包括山门、天王殿、大雄宝殿、配殿等。

寺庙与道观建筑的特点包括多层檐、斗栱式屋顶、木雕石刻等,展现出浓厚的宗教氛围和文化传统。

5. 民居建筑在明清时期,民居建筑也有着独特的风格和特点。

传统的中国民居建筑多为四合院式,有着宽敞的院落和精美的装饰。

民居建筑的特点包括斗拱、翘角、挑檐等传统建筑元素,体现出中国传统文化和民居生活的特色。

6. 艺术与文化明清建筑在艺术与文化方面也有着独特的贡献。

建筑上的木雕、石刻、画栋、斗拱等都展现了中国古代艺术的精髓。

建筑装饰和彩绘也反映了当时的社会文化和价值观念,具有一定的历史和艺术价值。

7. 现代保护与传承如今,随着社会的发展和城市化进程的加快,许多明清建筑都面临着保护和传承的问题。

现代人们更加重视对明清建筑的保护,通过修缮和维护,保存这些珍贵的文化遗产,让后人能够欣赏和学习这些宝贵的历史文化。

总的来说,明清建筑是中国古代建筑的代表,具有丰富的历史和文化内涵。

通过了解明清建筑的结构与特点、园林与建筑的结合、宫殿建筑、寺庙与道观建筑、民居建筑、艺术与文化等方面的知识,我们可以更加深入地了解中国古代建筑的魅力和价值。

一、唐宋明清建筑史1. 唐代建筑:唐代建筑具有浓厚的宫廷气息,宫殿、寺庙、园林等建筑风格独特,极富我国传统文化气息。

2. 宋代建筑:宋代建筑以木构架为主,注重与自然环境的和谐,体现出一种清新淡雅的风格。

3. 明代建筑:明代建筑大量采用了砖石结构,建筑更加注重实用性和稳固性,呈现出一种庄严、厚重的气质。

4. 清代建筑:清代建筑继承了明代建筑的风格,同时又有所发展,注重对建筑空间的合理布局和装饰的精致雕琢,极具艺术价值。

二、木构架发展特点1. 唐代木构架建筑:唐代建筑以重檐歇山顶为主,屋顶多采用斗拱和悬山,体现出一种雄伟宏大的气势。

2. 宋代木构架建筑:宋代建筑注重屋顶的坡度和斗拱的利用,采用多檐歇山顶,屋顶形制简洁清秀。

3. 明代木构架建筑:明代建筑多采用歇山顶和抬檐式屋顶,注重楼阁的布局和形制,建筑风格庄严大气。

4. 清代木构架建筑:清代建筑延续了明代的风格,但注重对建筑空间的细腻雕琢和装饰品的运用,呈现出一种精致优美的风貌。

三、墙体发展特点1. 唐代墙体建筑:唐代建筑大量采用砖石结构和木质结构,墙体多用青砖和黄砖,呈现出一种宏伟气势。

2. 宋代墙体建筑:宋代建筑大量采用砖石结构,注重墙体的高度和厚度,墙体装饰精美,给人一种庄重雅致的感觉。

3. 明代墙体建筑:明代建筑大量使用砖石结构,注重墙体的稳固和耐久性,墙体装饰精致,造型丰富多样。

4. 清代墙体建筑:清代建筑延续了明代的建筑风格,墙体结构更加注重稳固性和装饰的精美,呈现出一种雄伟庄严的气势。

四、总结唐宋明清时期的建筑史对我国古代建筑文化的发展产生了深远的影响,木构架和墙体作为建筑的重要组成部分,在这一历史时期也得到了充分的展现和发展。

唐宋时期建筑材料较为简单,注重气势磅礴的风格,而明清时期建筑更加注重建筑的实用性和繁复的装饰,反映出了当时社会的变迁和文化的传承。

这些建筑风格和特点,不仅是我国古代建筑艺术的重要成就,也是中华民族优秀文化传统的重要组成部分。

明清民居建筑赏析中国古代建筑是中华民族智慧和技艺的结晶,其中明清民居建筑更是中国古代建筑的杰作之一。

明清时期是中国古代建筑发展的鼎盛时期,明清民居建筑在设计、结构、装饰等方面都有着独特的风格和特点。

今天我们就来赏析一下明清民居建筑的魅力所在。

一、建筑风格。

明清民居建筑的风格以“四合五天井”为主要特点。

四合即指四周有围墙,形成一个封闭的院落,院落中心有天井,使得整个建筑空间通风明亮。

这种布局既能保护隐私,又能保证通风采光,非常适合中国南方的气候特点。

同时,明清民居建筑还注重建筑的对称性和平衡性,整体给人以稳重、庄重的感觉。

二、结构特点。

明清民居建筑的结构特点主要表现在建筑材料和搭建技术上。

在材料上,明清民居建筑多采用木质结构,檐口、柱子、门窗等部分都采用精美的木雕工艺,使得建筑更加美观。

在搭建技术上,明清民居建筑的梁架结构非常复杂,榫卯结构使得整个建筑更加牢固,能够经受住自然灾害的考验。

三、装饰艺术。

明清民居建筑的装饰艺术是其独特魅力的体现。

在建筑的檐口、门窗、柱子等部分都有精美的木雕和砖雕,这些雕刻多以花鸟、山水、人物等为题材,栩栩如生,给人以美的享受。

同时,明清民居建筑的室内装饰也非常讲究,家具、屏风、挂画等都是精美的艺术品,充分展现了主人的品位和文化修养。

四、文化内涵。

明清民居建筑不仅仅是一种建筑形式,更是中国传统文化的载体。

在明清时期,中国的文化艺术达到了一个高峰,这种文化艺术在民居建筑中得到了充分的体现。

从建筑的布局到装饰的图案,都融入了中国传统文化的精髓,使得明清民居建筑成为中国传统文化的一部分,具有深厚的历史和文化内涵。

五、保护与传承。

如今,随着城市化进程的加快,许多明清民居建筑面临着被拆除或改建的命运。

因此,保护和传承明清民居建筑显得尤为重要。

政府应该加大对明清民居建筑的保护力度,同时加强对民居建筑的传统工艺和技术的传承,使得这些珍贵的文化遗产能够得到有效的保护和传承。

总之,明清民居建筑作为中国古代建筑的杰作,具有独特的建筑风格、结构特点、装饰艺术和文化内涵,是中国传统文化的重要组成部分。

明清时期的建筑及其特色明清时期是中国古代文化最为灿烂辉煌的时期之一,同时也是建筑艺术的繁荣时期。

这一时期,中国的建筑不仅在外观上呈现出了华美雅致的风格,更在建筑技术、工艺、材料等方面取得了巨大的进步。

本文将介绍明清时期建筑的特点和代表性建筑。

一、建筑特点明清时期的建筑在外观上显得格外华美、繁复、细致,给人以华贵、大气、稳重之感。

而在内部,以多用木材结构为主,富丽典雅的木雕、石雕、铜雕、壁画等装饰令人惊叹。

同时,明清时期建筑注重功能性,在不断追求建筑艺术美的同时,更实现各自的功能需求。

1. 建筑结构:明清时期建筑多采用多悬式、多柱式、多翼式的结构形式,使得建筑整体坚固,同时内部空间大而开阔。

建筑的屋脊、斗拱、雕栏、门框、窗户等处都使用了精美的雕刻工艺,增加了建筑的视觉美感。

2. 建筑装饰:明清时期建筑装饰繁多,以众多的木雕工艺和石雕工艺为主。

在墙门、厅堂、天花板等位置处都可以看到各种造型和主题的雕刻,堪称精雕细刻之作。

3. 建筑材料:江南民居以木材为主要建材,北方建筑则更多地使用了砖、石等材料来加固建筑结构。

在瓦片颜色上,明清时期使用更为丰富多彩的琉璃瓦,并制作出各种各样的图形和花纹,使整个建筑色彩鲜艳。

4. 建筑布局:明清时期建筑布局大多以中轴线为主,由一个中心大堂排列出门厅、中厅和侧厅,主体建筑坐朝园林,布局分明。

而宫殿、庙宇、陵墓等则多以环抱式、对称式、廊式为主要布局。

二、代表性建筑1. 故宫:故宫,又称“紫禁城”,是明清两代北京皇家宫殿的总称,始建于明永乐年间,延续至清朝嘉庆年间,共计建筑9700余间。

故宫宫殿建筑精美绝伦,布局合理、秩序井然,其装饰的密度和繁复程度、色彩的浓艳和华丽程度、雕刻、彩绘等技艺的高超程度均为中国建筑艺术的巅峰之一。

2. 颐和园:颐和园是清代皇家园林,建于清朝乾隆年间,园内以湖泊、山岳、楼阁、廊亭、花木、彩塑等景观为主体,构成了一个博采众长、精妙绝伦的大型园林景观。

明清建筑方案设计一、选址规划1.1 选址明清建筑的选址十分讲究,通常选在风水宝地、交通便利的地段。

在选址时,应考虑到周围的自然环境、城市规划和人文历史等因素。

1.2 规划选址确定后,需要进行规划设计。

在明清建筑方案设计中,规划不仅考虑建筑本身的布局,还要考虑到园林景观、院落风格、院落组合等方面。

二、建筑风格2.1 立面设计明清建筑的立面设计通常以木结构和青砖为主,色彩淡雅,简洁大气。

建筑外墙的装饰通常采用砖雕、砖瓦、画像等艺术手法。

2.2 屋顶设计明清建筑的屋顶设计多为歇山顶和庑殿顶,屋檐翘起,屋面覆以黑色琉璃瓦,屋檐上缀以彩绘、龙鳞、脊兽等装饰。

2.3 院落设计明清建筑的院落设计十分讲究,通常分为前院、后院和侧院。

院落中种植花木,铺设石板,打造水池,增加空间的层次感和美感。

三、建筑布局3.1 主体建筑明清建筑的主体建筑通常包括大殿、厢房、配殿等。

大殿多为正殿、后殿、横楼等组成,建筑布局合理,朝向对称。

3.2 园林景观明清建筑的园林景观十分重要,多为假山、水池、廊亭、亭台等组成,体现出大自然的美妙和丰富。

3.3 庭院协调明清建筑的庭院协调设计能够增强建筑的整体美感,庭院中主次分明,功能分区合理,体现出主人的生活品味和文化修养。

四、装饰细节4.1 木雕装饰明清建筑的木雕装饰十分精美,多为花鸟、人物、神兽等题材,线条流畅,纹饰繁复,体现出中国传统木雕的艺术魅力。

4.2 石雕装饰明清建筑的石雕装饰多用于建筑的门楣、梁柱、台基等部位,多为花卉、鸟兽等题材,构图丰富,造型传神。

4.3 窗格装饰明清建筑的窗格装饰通常采用木窗格或砖雕窗格,格调清雅,线条秀美,透出一种古朴典雅的气息。

五、总结总的来说,明清建筑是中国古代建筑的典范,其建筑风格、布局设计、装饰细节等方面都具有独特的魅力。

在进行明清建筑方案设计时,要注重传统文化的传承和创新发展,打造出具有时代特色和文化内涵的建筑作品。

希望以上内容能够为明清建筑方案设计提供一些参考和借鉴。

简述明清建筑的六个特征明清建筑是中国古代建筑的一个重要时期,其建筑风格独具特色。

下面将分别从六个方面对明清建筑的特征进行简述。

一、古典风格:明清建筑注重传统文化的继承与发扬,同时吸收了外来文化的影响,形成了独具一格的古典建筑风格。

明清建筑在布局、结构、装饰等方面融汇了传统的中国建筑特色,同时也吸收了一些西方建筑元素,使得建筑更具现代感。

明清建筑注重对称、均衡、比例和和谐的原则,建筑形式简洁、大方,给人一种庄严肃穆的感觉。

二、木结构:明清建筑主要采用木结构,这是中国古代建筑的传统特色之一。

明清建筑的木材选用上乘的松木、柏木等,经过防腐、防虫等加工处理,使其具有较强的耐久性和稳定性。

木结构的建筑能够适应中国的气候特点,具有良好的隔热、保温和调湿的功能。

三、黄土砖瓦:明清建筑中使用了大量的黄土砖瓦。

黄土砖瓦是一种地方材料,取之容易、造价低廉,同时也具有较好的保温、隔热和吸湿性能。

明清建筑的墙体多采用黄土砖瓦砌筑,使建筑更加牢固和耐久。

四、飞檐翘角:明清建筑中的飞檐翘角是其独特的特征之一。

飞檐是指建筑物屋檐向外突出的部分,翘角则是指屋檐两端向上翘起的部分。

飞檐翘角不仅起到了保护墙体的作用,还能增加建筑的美感。

明清建筑中的飞檐翘角造型多样,既有直线型的,也有弯曲的,给建筑增添了一种动感和变化。

五、彩绘装饰:明清建筑在装饰方面非常讲究,尤其是彩绘装饰。

明清建筑的门窗、梁柱、斗拱等部位都进行了彩绘装饰,使建筑更加华丽和精美。

彩绘装饰不仅体现了建筑主人的财富和地位,也展示了中国传统文化的繁荣和魅力。

六、园林景观:明清建筑注重营造园林景观,建筑与自然环境相结合,形成了独特的建筑风格。

明清建筑的园林景观包括庭院、假山、池塘、廊檐等,通过巧妙的布局和景观设计,使建筑与自然融为一体,给人一种宜人的感觉。

以上是明清建筑的六个特征,它们共同构成了明清建筑独特的风格和魅力。

明清建筑以其古典、大气、精美的特点,成为中国古代建筑的瑰宝,也是中华文化的重要组成部分。

明清建筑即将消失在地平线上的夕阳明清是中国古建筑体系的最后一个高峰时期,总体呈现出形体简练、细节繁琐的形象。

官式建筑由于斗拱比例缩小,出檐深度减少,柱比例细长,生起、侧脚、卷杀不再采用,梁坊比例沉重,屋顶柔和的线条消失,因而呈现出拘束但稳重严谨的风格,建筑形式精炼化,符号性增强。

其特点一言概之:青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗。

明清是中国历史上最后两个封建王朝,今天所见到的中国古代建筑,主要是这两个朝代的,那时的官式建筑已完全定型化、标准化,由于制砖技术的提高,清朝砖建房屋猛然增多,且出现了砖建的“无梁殿”。

在园林艺术方面,清代的园林有较高的成就。

明清两代的建筑较之于唐宋时代的建筑缺少创造力,趋向程式化和装饰化。

但中国古代建筑的优秀经验,仍体现在城市规划、宫室建筑和园林建筑之中。

建筑的地方特色和多种民族风格在这个时期得到充分的发展。

明代官式建筑用料精良,结构严密,造型庄重,标准化水平甚高。

这一时期的建筑样式,大都继承于宋代而无显著变化,突出的是其建筑设计规划以规模宏大、气象雄伟。

举例来说,明十三陵中长陵祾恩殿采用高贵木料香楠,硕大挺拔,纹理美现,香气氤氲,世罕其匹。

地方建筑如现存明代祠堂、住宅,均能表现明代建筑特点,典雅稳重,做工讲究,装修精美,雕刻和彩画细腻而雅净。

就清代建筑群实例中,群体布置与装修设计水平已达成熟,尤其是园林建筑,在结合地形或空间进行处理、变化造型等方面都有很高的水平。

这一时期,建筑技艺有所创新,主要表现在玻璃的引进使用及砖石建筑的进步等方面。

建筑总体特点是丰富多彩、灵活多样。

藏传佛教在这一时期兴盛,这些佛寺造型多样,打破了原有传统单一的程式化处理,以北京雍和宫和承德寺庙为代表。

最近,听到对中国古代建筑形式的一些解释:大屋脊寓意着老祖宗在上,梁柱寓意着子孙后代托着老祖宗(不孝有三,无后为大,无后,则无梁柱,老祖宗就要爬到地上了),天圆地方,建筑基础当然是方的,寓意着脚踏实地。

并且,建筑都是拾级而上的,寓意着人往高处走。

延平郡王祠,又名开山王庙或郑成功庙,这种怀念拜谒郑成功的祠堂在台湾

有58座,厦门却仅此一座。

据了解,现存厦门的郑成功史迹多以遗迹为主,在建筑类还属空白,且在厦门涉台文物古迹中,超过200年的并不多。

鸿山上的延平郡王祠的存在就显得弥足珍贵。

这样,在厦门文史界人士及厦门市郑成功纪念馆的提议下,2009年5月,“延平郡王祠”得以重建,在当年举办的“郑成功文化节”上举行奠基仪式。

新祠紧邻鸿山嘉兴寨墙,用地面积996平方米,仍采用闽南建筑风格,即一进三开正殿,两侧带护厝。

蔡氏古民居建筑群位于福建南安官桥漳里村,距泉州市区20公里,为国家级重点文物保护单位,与永定土楼并称为福建的两朵民居奇葩。

蔡氏古民居建筑群由蔡启昌及其子蔡资深于清同治年间至宣统三年兴建。

现存较为完整的宅第共16座,东西通长200多米,南北通宽100多米,占地面积15300平方米,建筑多为穿斗式结构,硬山或卷棚屋顶。

前后座之间铺宽10多米的石埕,山墙之间有两米宽的防火通道。

单体建筑多为三进或二进五开间的布局,轴线取南偏西5度,夏季南面日晒不入室内,冬季北风被后墙挡住,为闽南地区民居的最佳朝向。

古民居书画如墨、彩、金、素等色彩斑谰;匾额如书、卷、扇、菱等别具一格;门窗如圆、拱、菱、方等形式多样。

座座屋脊高翘,雕梁画栋,门前墙砖石浮雕,立体感强,窗梭镌花刻鸟,装饰巧妙华丽,门墙厅壁书画点缀,别有一番情趣,篆隶行楷,各具韵味,留下较多当时名流的书画。

古民居精美的雕饰,不仅集中表现了闽南成熟的雕塑艺术,而且反映了受印度教、伊斯兰教及南洋文化和西方建筑艺术的影响,誉为闽南建筑的大观园。

同时以其宏大的规模、严整的布局、精美的雕饰、丰富的内涵,被誉为地道的清朝闽南建筑博物馆。

乔家大院位于山西省祁县乔家堡村,北距太原54公里,南距东观镇仅2公里,又名在中堂,是清代全国著名的商业金融资本家乔致庸的宅第。

乔家大院始建于清代乾隆年间,曾有两次增修,一次扩建,经过几代人的不断努力,于民国初年建成一座宏伟的建筑群体,并集中体现了我国清代北方民居的独特风格。

大院为全封闭式的城堡式建筑群,占地10642(约十六亩)平方米,建筑面积4175平方米,分6个大院,20个小院,313间房屋。

三面临街,外围是封闭的砖墙,高10米有余,上层是女墙式的垛口,还有更楼,眺阁点缀其间,气势宏伟,威严高大。

大门坐西朝东,上有高大的顶楼,中间城门洞式的门道,大门对面是砖雕百寿图照壁。

北面三个大院,都是芜廊出檐大门,暗棂暗柱,三大开间,车轿出入绰绰有余,门外侧有栓马柱和上马石。

院落都是正偏结构,正院主人居住,偏院则是客房佣人住室及灶房。

正院都为瓦房出檐,偏院则为方砖铺顶的平房,既表现了伦理上的尊卑有序,又显示了建筑上层次感。

综观全院布局严谨,设计精巧,俯视成“喜喜”字形,建筑考究,砖瓦磨合,精工细做,斗拱飞檐,彩饰金装,砖石木雕,工艺精湛,充分显示了我国劳动人民高超的建筑工艺水平,被专家学者誉之为:“北方民居建筑史上一颗璀璨的明珠”,因此素有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说,名扬三晋,誉满海内外。

乌镇的建筑以砖木结构明清建筑为主,具有六千余年悠久历史,是至今保存有20多万平方米的大型明清建筑群。

乌镇是典型的江南水乡古镇,素有“鱼米之乡,丝绸之府”之称。

众多的深宅大院,是旧时商贾巨富和官员隐世之处。

从某扇不起眼的大门进去,却是迷宫般的回廊和厅堂。

梁柱门窗上的石雕、砖雕、木雕繁复精美,美伦美奂。

建筑的屋顶有独特的观音兜、马头墙,既可防火,又可挡风,形似五岳朝天,左右对称,高峻险美。

以往的建筑历史研究者,常常因明清时期单体建筑艺术性的下降而贬低明清建筑。

实际上,明清建筑虽然在单体建筑的技术和造型上日趋定型,但在建筑群体组合、空间氛围的创造上,却取得了显著的成就。

不仅在创造群体空间的艺术性上取得了突出成就,而且在建筑技术上也取得了进步。

那时的建筑突出了梁、柱、檩的直接结合,减少了斗拱这个中间层次的作用,不仅简化了结构,还节省了大量木材,从而达到了以更少的材料取得更大建筑空间的效果。

明清时期的建筑艺术并非一味地走下坡路,它仿佛是即将消失在地平线上的夕阳,依然光华

四射。