中国古建筑的形制与特征

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:63

古建筑屋顶形式古建筑作为中华文明的重要组成部分,其屋顶形式也是其独特之处。

在古代的建筑形制中,屋顶是承载建筑重量的重要部分,同时也是建筑美学的重要表现形式。

下面我们将重点介绍古建筑屋顶形式的特点和演变。

古代中国的屋顶形式,一般分成单檐、双檐和多檐三种,其中以单檐和双檐最为常见。

单檐屋顶形式简洁大方,适用于较小的建筑物,例如庭院、小房屋等。

而双檐屋顶形式则更适合大型建筑物,例如庙宇、宫殿等。

在多檐屋顶形式中,多层的檐口和拱形结构,更能突出中国传统建筑的设计和美学风格。

古代双檐屋顶的构造一般分为四部分:顶部炬台、下层悬山、中层悬山和下方斗拱,每个部分都有其独特的装饰和构造。

例如顶部炬台,一般是以宝珠、珂罗、葫芦等为顶饰,底部则有拱、角、翼等装饰,有时候还会有金银鱼雷等装饰品。

古代双檐屋顶的悬山部分也有许多不同的表现形式,例如拱形悬山、角形悬山、扶壁悬山等,每种悬山都有其独特的构造和装饰。

除了双檐屋顶形式,中国古代的单檐屋顶形式也同样独具特色。

单檐屋顶的构造通常包括檐口、斗栱、翼角、短檩、长檩等,每个部分都有其独特的装饰和构造。

例如斗栱,一般是由斗拱和栱拱构成,其内部还可以有装饰画等装饰。

在短檩和长檩的构造中,还可以加入滚绳、篦子、画梁等装饰,使建筑物更加精美美观。

对于古建筑屋顶形式的演变,从战国时期开始,屋顶的形式逐渐由简单到复杂,由木制到砖石结构,从碑亭、进士院、庙宇到宫殿,古建筑屋顶的形式逐渐演变成了完美的国宝。

尽管古建筑屋顶形式经历了千年的演变,但是其独特性、实用性和美学价值至今仍然难以被超越。

总之,古建筑屋顶形式在中国传统建筑中扮演着非常重要的角色。

无论是单檐、双檐还是多檐屋顶形式,都凝聚了中国古代人民的劳动和智慧,展示出丰富的文化和艺术内涵。

通过对古建筑屋顶形式的了解和学习,我们可以更好地继承和发扬传统文化,为中华民族的繁荣昌盛贡献我们的力量。

古代建筑艺术鉴赏中国古代建筑是中华文明的瑰宝,也是人类建筑史上的一大奇迹。

古代建筑风格独特,充满了文化内涵。

通过细致的观察和深入的探究,我们不仅能够充分感受到古代建筑的独特魅力,更能够发现其深厚的文化底蕴。

下面就让我们一起对古代建筑进行深入鉴赏。

首先要说的是古代建筑的布局和形制。

在古代建筑中,其建筑布局通常是以三进制或者五进制为主。

而其形制则以单檐、双檐和多檐为主,这些形制既体现了宏伟壮观的建筑风格,同时也表现了古人的审美观念和哲学思想。

其次,古代建筑的建筑材料也是一大亮点。

古代建筑使用的材料通常有木、石、砖、瓦等等,这些材料不仅质量上乘,而且具有很强的装饰性。

其中,木材是古代建筑的主要建筑材料之一,由于其具有一定的稀缺性和生命力,所以也被誉为“天然财富”。

另外,古代建筑的建筑细部和雕刻也是其独特之处。

古代建筑中使用的雕刻手法通常有浮雕、高浮雕、走马彩塑等,古代建筑师对于建筑雕刻手法的灵活运用,不仅提高了建筑的艺术价值,而且也充分表现了古人对于生命和自然的崇尚感。

最后,古代建筑的文化内涵也是其值得探究的一大方面。

古代建筑不仅是充分体现了中华文化的根源,而且也深刻体现了中国传统哲学和人类智慧。

这些内涵通过古代建筑的设计和布局,一直留存在人们的心中,成为中华文明的重要组成部分。

综上所述,古代建筑是中华文化和人类建筑史上的一大瑰宝。

它既具有鲜明的时代特征,又具有深厚的文化底蕴。

因此,通过对古代建筑的细致观察和深入鉴赏,人们不仅可以充分感受到古代建筑的独特魅力,更能够深刻领悟其中所蕴含的文化内涵和价值。

古代建筑不仅是艺术品,更是历史的见证。

它承载了一段段古老的历史和文化,传承着古人的智慧和劳动成果。

每一座古建筑都有其独特的历史价值和文化价值,不仅是中国的民族瑰宝,也被列入了世界文化遗产列表。

古代建筑在建筑艺术史上具有重要的地位,被誉为“中华文明瑰宝”。

古代建筑所表现出的建筑美学和艺术风格,不仅反映了古代社会的文化和审美状况,也对今天的建筑设计产生了深远的影响。

中国传统建筑屋顶形制简介中国传统建筑以其独特于世的建筑美学和朴素的哲学思想,在飞檐斗拱的有机组合下,成就了足以屹立于世而为万方敬仰的地位。

《诗》云:〞如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞。

〞朱熹集传:“其栋宇峻起,如鸟之警而革也,其檐阿华采而轩翔,如翚之飞而矫其翼也,盖其堂之美如此。

〞廊园庙塔,殿宇亭台,在一大批能工巧匠的精心建构下,不仅为当时的社会和文化树立了时代的标榜,也为现在的我们留下丰厚的物质遗产。

作为传统建筑最富有灵魂力的部位——屋顶,位于屋身的上部份,形制多样,体积庞大,不但是显示屋主身份地位的象征,也是传统建筑美学的精华之处。

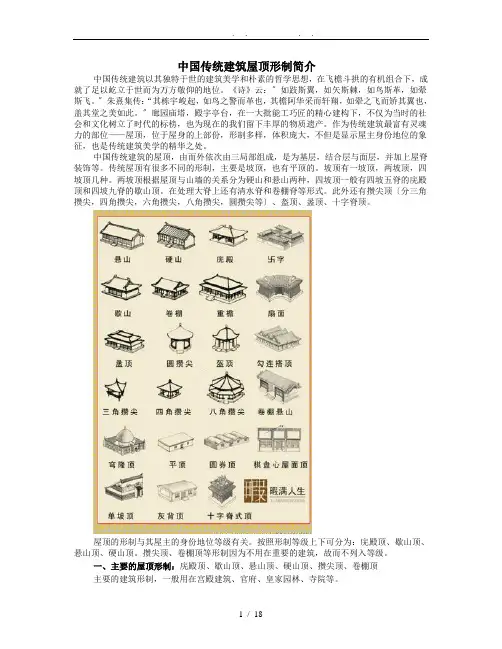

中国传统建筑的屋顶,由而外依次由三局部组成,是为基层,结合层与面层,并加上屋脊装饰等。

传统屋顶有很多不同的形制,主要是坡顶,也有平顶的。

坡顶有一坡顶,两坡顶,四坡顶几种。

两坡顶根据屋顶与山墙的关系分为硬山和悬山两种,四坡顶一般有四坡五脊的庑殿顶和四坡九脊的歇山顶。

在处理大脊上还有清水脊和卷棚脊等形式。

此外还有攒尖顶〔分三角攒尖,四角攒尖,六角攒尖,八角攒尖,圆攒尖等〕、盔顶、盝顶、十字脊顶。

屋顶的形制与其屋主的身份地位等级有关。

按照形制等级上下可分为:庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶。

攒尖顶、卷棚顶等形制因为不用在重要的建筑,故而不列入等级。

一、主要的屋顶形制:庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、攒尖顶、卷棚顶主要的建筑形制,一般用在宫殿建筑、官府、皇家园林、寺院等。

1.庑殿顶:四出水〞的五脊四坡式,中国古代建筑中的最高型制。

宋称为“五脊殿〞、“吴殿〞;清时称为“四阿殿〞,《营造法原》称为“四合舍〞。

由一条正脊和四条垂脊〔一说戗脊〕共五脊组成,因此又称五脊殿。

由于屋顶有四面斜坡,故又称四阿顶。

多用于殿堂式建筑。

在中国古建筑形制体系定型后,庑殿建筑成为中古房屋建筑中等级最高的一种建筑形制。

由于它屋顶陡曲峻峭,屋檐宽深庄重、气势雄伟浩大,在封建社会时代,他是表达皇权、神权等统治阶级的象征,所以多用作宫殿、坛庙、重要门楼等高级建筑上,如故宫午门、太和殿、乾清宫、坤宁宫,太庙大戟门、享殿与其后殿,景山寿皇殿、寿皇门,明长陵棱恩殿等,都是庑殿式建筑。

古建筑风貌特征范文1.建筑材料:古建筑大多采用天然材料,如木材、石材、土坯等。

这些材料质朴自然,使建筑与周围的自然环境相融合,展现出独特的美感。

2.建筑结构:古建筑通常采用传统的木结构或石结构。

木结构建筑以榫卯连接,使用大型木材搭建屋架,使建筑物具有较强的抗震和耐久性。

石结构建筑则以石块堆砌或砌筑为主,形成坚实稳固的建筑体。

3.屋顶形式:古建筑的屋顶形式多种多样,常见的有抬梁式、悬山式、歇山式等。

这些形式在保护建筑物免受风雨侵蚀的同时,也赋予了建筑物独特的外观。

4.建筑布局:古建筑注重布局的对称和均衡。

建筑物通常会按照中轴线对称分布,形成主次分明的空间序列。

同时,建筑与周围的环境也会形成有机的关联,以达到与谐与谐一致的整体效果。

5.园林景观:古建筑常常伴随着精心设计的园林景观。

园林在一定程度上是建筑的延伸,形成了独特的空间组织和景观效果。

园林通常包括庭院、花坛、水池、假山等元素,为建筑提供了一种和谐的环境背景。

6.装饰艺术:古建筑的装饰艺术多以雕刻、绘画、彩绘等形式展现。

这些装饰不仅仅是为了美化建筑本身,更是为了表达文化、宗教和社会价值观等,具有丰富的象征意义。

7.渗透性与透明性:古建筑通常在建筑与周围环境之间创造一种渗透性与透明性。

通过设置庭院、天井、门廊等空间,使室内与室外相互贯通,形成流动的空间序列,增强了建筑的开放性与交互性。

8.层次感与变化性:古建筑的层次感和变化性是其独特之处。

通过不同大小的空间单元、高低错落的建筑体量以及屋顶的变化形式等,形成了层次丰富的建筑景观,给人以神秘、丰富的感受。

9.细节处理:古建筑注重细节的处理,通过雕刻、彩绘和壁画等手法,给建筑增添了很多精致的装饰。

这些细节的处理使建筑显得更加精美和独特。

10.经济和环保:古建筑在设计和施工过程中注重经济和环保。

建筑材料大多取材于周围的自然资源,因此具有很高的可持续性。

建筑结构和布局的合理性,使得古建筑能够充分利用自然资源,减少能源的浪费。

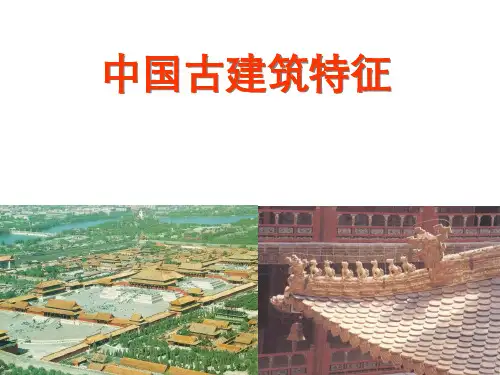

简述中国古建筑的基本特征中国古建筑是中国传统文化的重要组成部分,它源远流长,具有独特的风格和特征。

下面是中国古建筑的基本特征的简述:1.木结构:中国古建筑以木材作为主要建筑材料,木结构是其基本特征之一、古代中国的木结构建筑技术非常发达,通过榫卯和用绳索固定木材实现结构的稳定。

2.抬梁大柱:传统中国的建筑追求稳定和持久,因此常常采用高大的梁和柱,作为建筑结构的主要支撑。

这些抬梁大柱为建筑提供了强大的支撑力,使建筑具备了极高的抗震能力。

3.坡屋顶:中国古建筑的屋顶常采用坡面屋顶,即四斜面或多斜面的屋顶结构。

坡屋顶能够更好地抵御风雨和积雪,同时也带来了美观的外观特征。

4.围墙院落:中国古建筑的常见形式是围墙院落,即由一道高墙围合起来的建筑群落。

这种布局形式可以保护居民的隐私,同时也体现了封闭和自给自足的生活方式。

5.对称和平衡:中国古建筑非常注重对称和平衡,追求建筑的整体和谐。

例如,建筑的平面布局常常采用对称的形式,建筑元素的摆放也追求左右对称。

同时,建筑的整体形态和比例也要求平衡和谐。

6.建筑装饰:中国古建筑注重细节和装饰,常常使用雕刻、彩绘、琉璃、彩瓦等装饰技术。

这些装饰元素不仅美化建筑外观,还体现了中国传统文化的精髓,如龙、凤、鳌等神兽和吉祥图案。

7.室内布局:中国古建筑的室内布局也非常讲究。

宅院通常按照主次次序进行布局,中轴线是主要的布局原则。

古建筑的室内常常设置有钟鼓楼、偏房、庭院等区域,以及宴会厅、客厅、卧室等功能区域。

8.风水文化:中国古建筑还深受风水文化的影响。

风水是中国古代的一种传统观念,追求自然的和谐与平衡。

建筑的选址、建筑形式、布局和装饰等方面,都要符合风水学的原则,以达到吉祥、避邪和保护居住者的目的。

中国古建筑的基本特征体现了中国人对自然、人文和艺术的独特理解和追求。

它们不仅是建筑的形式,更是中国传统文化的重要载体,代表着中国古代社会的政治、经济和文化繁荣。

这些特征也为现代建筑的发展提供了宝贵的借鉴和启示。

归纳总结中国古建筑的特点中国古建筑作为中国传统文化的重要组成部分,代表了古代中国人民的智慧和艺术成就。

几千年来,中国古建筑以其独特的风格和特点深受世人喜爱。

本文将就中国古建筑的主要特点进行归纳总结。

一、木构特点中国古建筑的一大特点是以木构为主要结构形式。

传统的中国古建筑多采用榫卯结构,以木材作为搭建建筑的主要材料。

这些木构建筑以其高度复杂的结构设计和精湛的工艺技巧,成为中国古代建筑的重要标志。

二、平面布局中国古建筑的平面布局通常以中轴线为基础,形成中轴线对称的结构。

从整体布局上看,中国古建筑通常采用“三进院落”或“五进院落”的形式,即由多个院落组成,每个院落具有独特的功能。

这种平面布局在中国古代建筑中被广泛运用,形成了独特的空间结构和美感。

三、宫殿式风格中国古代帝王宫殿对古建筑的发展产生了深远的影响。

宫殿式风格是中国古建筑的重要特点之一。

这种风格注重整体气势和庄严感,建筑多为多层楼阁、高耸的屋顶和宽敞的内部空间。

宫殿式建筑以其雄伟壮观的风格,成为中国建筑史上的重要篇章。

四、装饰技法中国古建筑的装饰技法非常丰富多样,代表了中国古代建筑艺术的高度成就。

传统的装饰技法包括彩画、木雕、砖雕等,这些装饰手法都注重细节和精细程度。

另外,中国古建筑的装饰也以其寓意深远而著称,如龙、麒麟等神兽图案、吉祥纹饰等都是中国古代建筑中常见的装饰元素。

五、中国传统文化的体现中国古建筑的特点还体现了中国传统文化的丰富内涵。

中国古人注重人与自然的和谐共生,建筑的设计与自然环境相融合,注重烘托天人合一的哲学思想。

在建筑的规模、布局和装饰等方面,都蕴含着深厚的哲学和文化内涵。

综上所述,中国古建筑以其独特的风格和特点成为中国传统文化的重要组成部分。

木构特点、平面布局、宫殿式风格、装饰技法以及中国传统文化的体现,无不彰显了中国古建筑的魅力与独特性。

它们不仅是古代中国人民智慧和艺术成就的结晶,也是后世人们学习和借鉴的宝贵财富。

古建筑顶部形制古建筑是中国传统建筑的重要组成部分,它以其独特的建筑风格和精湛的建筑工艺,吸引着世界各地的游客前来观赏。

古建筑的顶部形制是古建筑的一大特色,其造型精美,形态优美。

古建筑的顶部形制主要包括檐口、斗拱、刹顶、脊兽等,每一种形制都有其独特的意义和作用。

下面我们就来详细介绍一下古建筑的顶部形制。

一、檐口檐口是古建筑顶部的一个重要组成部分,它是由一块块贴合在一起的檐瓦组成的。

檐口的形制有檐檩、檐条、宝盖、斗栱、雀替等,每种形制都有其独特的意义和作用。

檐口以其形态的优美和装饰的精致而成为古建筑的一道亮丽的风景线。

二、斗拱斗拱是古建筑顶部的一个重要组成部分,它是由一块块石头组合而成的,形态优美,制作工艺精湛。

斗拱的形制有飞檐斗拱、灵芝斗拱、悬山斗拱、蝙蝠斗拱等,每种形制都有其独特的意义和作用。

斗拱以其造型的独特和雕刻的细致而成为古建筑的一大特色。

三、刹顶刹顶是古建筑顶部的一个重要组成部分,它是由一块块瓦片组合而成的,形态优美,制作工艺精致。

刹顶的形制有八角刹顶、十角刹顶、十六角刹顶等,每种形制都有其独特的意义和作用。

刹顶以其造型的独特和雕刻的细致而成为古建筑的一大特色。

四、脊兽脊兽是古建筑顶部的一个重要组成部分,它是由一块块石头雕刻而成的,形态优美,雕刻精湛。

脊兽的形制有骏马脊兽、神兽脊兽、凤凰脊兽等,每种形制都有其独特的意义和作用。

脊兽以其造型的独特和雕刻的细致而成为古建筑的一大特色。

总的来说,古建筑的顶部形制是古建筑的一大特色,它以其造型的优美和雕刻的精致吸引着世界各地的游客前来观赏。

希望这篇文章对大家了解古建筑的顶部形制有所帮助。

古建筑形制

古建筑形制是指古代人们在建筑设计和构造中所采用的特定形式和结构。

古建筑形制主要包括以下几种:

1. 单体形制:指独立、孤立的建筑单体,如古代的宫殿、庙宇、塔楼等。

这种形制注重建筑的整体效果和独立性。

2. 复合形制:指由多个建筑单体组成的建筑群体,如古代的皇家宫殿、园林、寺庙等。

这种形制注重建筑的布局和组合,以形成整体的景观效果。

3. 建筑群形制:指多个建筑群体组成的建筑群,如古代的城市、宫廷、寺庙群等。

这种形制注重建筑的布局和规划,以形成整体的城市景观效果。

4. 四合院形制:又称为“四合院式”或“四合式”,是中国古代传统建筑的一种典型形制。

它由四个建筑翼楼围合而成,形成一个中心庭院,具有独特的布局和空间组织。

5. 园林形制:古代中国的园林建筑以其精巧的布局和精美的景观而闻名。

园林形制注重将建筑与自然环境融合,通过精心设计的景观元素,如池塘、假山、花木等,创造出独特的园林景观效果。

6. 寺庙形制:古代的寺庙建筑通常采用特定的形制,如“山门、天王殿、大雄宝殿、佛塔”等。

这种形制注重建筑的宗教意义和仪式性。

以上是古建筑形制的一些主要类型,它们代表了古代人们对建筑空间、布局和结构的不同理解和追求。

这些形制在古代建筑中得到广泛应用,并对后世的建筑设计和构造产生了深远的影响。

中国古建筑之屋顶中国的大屋顶,在世界建筑中的独树一帜的。

是中国建筑不同于别的建筑体系最显著的标志和特征。

两坡顶的有硬山、悬山之分;四坡顶的有庑殿、歇山;多坡顶的有攒尖。

在造型上各具特色:庑殿顶庄重而舒展;歇山顶华丽而雄飞;悬山顶素朴而轻快;硬山顶俨不过朴实;攒尖高而飞扬。

中国组群建筑整体形象的丰富性,“屋顶”起着非常重要的作用。

它充分体现了中国建筑的艺术精神,成功地使用了中国美学“以少总多”的创作原则。

1、庑殿顶这是最早用在宫室上的屋顶形式,考工记中写为“四阿重屋”,是指这种屋的顶为四坡顶。

宋代叫五脊殿,是说这种四坡屋顶的脊有五个。

庑殿分单檐(五脊殿)和重檐(九脊殿)单檐(五脊殿)模型示意图重檐(九脊殿)模型示意图故宫的太和殿就是典型的例子,这也是最高等级的屋顶样式2、歇山顶《清式营造则例》解释:“歇山是悬山与庑殿合成。

垂脊的上半,由正吻到垂兽间的结构,与悬山完全相同,由博风到仙人,兽前兽后的分配同庑殿一样。

”能够理解为在人字顶的周围加上一圈围廊所形成的。

歇山顶也分单檐歇山顶和重檐歇山顶。

歇山顶模型示意图(单檐歇山顶)重檐歇山顶的代表建筑3、硬山顶屋面与山墙平齐的两坡顶建筑,各种柱檩都不出山墙。

硬山顶的屋子大概就是这个样子4、悬山顶屋面挑出山墙之外的两坡顶建筑,各种檩都挑出山墙。

悬山顶的屋子比起硬山顶,顾名思义,屋顶会有一部分挑出山墙之外硬山顶和悬山顶都是两坡顶的建筑,屋顶只有前后两个坡面,民居或厢房常用5、攒尖顶屋顶集中在中间最高中心点的锥形顶建筑。

有方、圆、六角、八角等各种攒尖形式。

天坛祈年殿,圆形攒尖顶。

八角攒尖顶。

另:中国的屋顶都是成曲线的,这都是出于实用与美观的原因。

为达到这个目的,中国人发明了很多独特的方法。

1 、举架要使整个屋顶成微凹的曲面,早在《周礼••考工记》中有:“轮人为盖……上欲尊而宇欲卑,上尊而欲卑,则吐水疾而流远。

”这是指建屋顶就如做车盖一样,上宜陡峭,下宜和缓的道理。

中国古建筑的风格与特点装饰装修2021-11-25 19:03:34 阅读355 评论0 字号:大中小订阅中国人民在漫长的历史过程中,以自己的勤劳和智慧,在建筑上创造了丰富的内容和多彩的形式,形成了一种独特的体系和风格。

其根本特点主要表现在以下四个方面:单体建筑功能、结构和艺术的高度统一木构架体系是中国古建筑的根本特点。

作为木构架单体建筑大致可分为下、中、上三个局部。

所谓下部就是台基局部,包括直接承托木构建筑的基座、基座四周的栏杆和可供上下的台阶。

一般房屋用单层台基,隆重的殿堂那么用二层或三层台基。

承托木构建筑的基座,大都用三合土夯筑而成,座壁外观根据建筑功能、结构和艺术统一的要求,常加工成平整笔直的光滑外表、带壁柱的外表或须弥座形式。

须弥座是由佛座演变来的,形体复杂而华美,多用于宫殿、坛庙等高级建筑上。

基座四周的栏杆最初为木制,后来才成为石造的。

它是由望柱、寻杖、撮项〔瘿项〕、云拱、盆唇、大华板、束腰、地霞、小华板、地栿等构成。

望柱的断面有方、圆、八角、多瓣〔瓜楞〕等形式;柱头有莲、狮、卷云、盘龙等式样。

栏杆既是一种保护性设施,也是构成建筑艺术形象不可缺少的组成局部。

一般地说,房屋下部的台基各部尺寸大小,是受屋顶出檐深度和檐柱径等制约的,有着一定的比例关系。

供上下的踏道,常见用阶梯形踏道、斜坡道和蹉三种:蹉即是在斜坡道上用砖石露棱侧砌而成的一种防滑作用较好的特殊斜坡道。

但不管使用哪种踏道也必须与整个建筑的功能、结构和艺术要保持协调一致。

木构建筑的中部,即指柱、梁局部。

它是木构建筑的核心局部,由柱、梁、枋、檩、椽和斗拱等根本构件组成的框架结构体系,连同木构屋顶统称为“大木构架〞。

中国木构架体系有多种结构形式,其中主要的有两大类:一是“叠梁式〞构架体系,一是“穿斗式〞构架体系。

“穿斗式〞构架体系,是由柱距较密、柱径较细的落地柱与短柱直接承檩,柱间不施梁而用穿假设干枋联系,并以挑枋承托出檐。

穿斗架的大小和形式,视穿枋多少而定。

中国古代建筑形式的特殊性中国古代建筑形式的特殊性中国古代建筑类型:1、功能分类:宫殿、城防、寺庙、坛庙、祠堂、会馆、民居、桥梁、牌坊2、建筑形式(单体建筑造型):殿堂、楼阁、亭、台、轩、榭、廊、舫一、中国古代建筑等级制度(一)中国古建筑(三段式)台基、屋身、屋顶。

(二)屋顶样式:庑殿、歇山、悬山、硬山、卷棚、盔顶、盝顶、攒尖顶清代建筑的通则1、通则(又称通例),是确定建筑各部们尺度、比例所遵循的共同法则。

这些法则规定了古建筑各部位之间的大的比例关系和尺度关系。

它是使各种不同形式的建筑持统一风格的很关键很重要的原则。

清式建筑的通则主要涉及以下各方面:面宽与进深,柱高与往径,面宽与柱高,收分与侧脚,上出与下出,步架与举架,台明高度,歇山收山,庑殿推山,建筑物各部构件的权衡比例关系。

2、面宽与进深中国古建筑的平面以长方形为最普遍,一座长方形建筑,在平面上都有两种尺度,即它的宽与深。

其中长边为宽,短边为深。

如一栋三间北房,它的东西方向为宽,南北方向为深。

单体建筑又是由最基本的单元“间”组成的。

每四棵柱子围成一间,一间的宽为“面宽”,又称“面阔”,深为“进深”。

若干个单间面宽之和组成一栋建筑的总面宽,称为“通面宽”;若干个单间的进深则组成一座单体建筑的通进深。

古建筑面宽(指明间面宽)的确定要考过虑到许多方面的国素,即要考虑实际需要(即所谓适用的原则),又要考虑实际可能(如木材长短、径寸等因素),并要受到封建等级制度的限制。

在古代,明间面宽的确定还要受到封建思想的束缚,在考虑面宽时,必须使用门口尺寸符合门尺上“官”“禄”“财”“义”等吉字的尺寸。

次间面宽酌减,一般为明间的8/10,或按实际需要确定。

3、柱高与柱径古建筑柱子的高度与直径是有一定比例关系的,柱高与面宽也有一定比例。

小式建筑,如长檩或六檩小式,明间面宽与柱高的比例为10:8,即通常所谓面宽一丈,柱高八尺。

柱高与柱径的比例为11:1。

如清工部《工程做法则例》规定:“凡檐柱以面阔十分之八定高,以十分之七(应为百分之七)定径寸。

古建筑的形制与特征古建筑是指在固定地点上建立起来的建筑物,具有历史悠久和独特的文化价值。

在古代,人们在建筑物上融入了许多细节和装饰,以展现其独特性和艺术性。

古建筑的形制和特征是指其整体的建筑形态和独特的特色,下面我将从整体形态和特点两个方面进行详细介绍。

一、整体形态1.建筑布局古建筑的布局多以四合院为主,即由四个厢房围合而成,中间是天井,形成一个封闭的空间。

四合院布局体现了古人礼仪之道,追求和谐的人际关系和家庭观念。

2.屋顶形式古建筑的屋顶形式多为斗拱式或硬山顶,以斗拱式最为常见。

斗拱式屋顶是指利用一系列石拱形建筑结构来搭建,形成独特的弧形。

斗拱的设计使屋顶更加坚固耐用,并起到排水和遮阳的作用。

3.门楼和围墙门楼和围墙是古建筑的重要组成部分,它们常用来衬托建筑的主体和增加庄严感。

门楼通常建在正门前,用以显示进入建筑的重要性和身份地位。

二、独特特点1.木构建筑古建筑中木构件的使用非常广泛,主要包括梁、柱、椽、枋等。

木质结构具有自然绿色环保、轻巧灵活、方便加工等特点,同时还能体现出中国古代建筑独特的木构造艺术。

2.石雕和彩画装饰古建筑中常常使用石雕和彩画装饰,以增加建筑的艺术价值和独特性。

石雕常用于门楼、建筑柱子等部位,通过雕刻将各种图案和文字刻在石头上,以丰富建筑的装饰效果。

彩画装饰则常用于建筑的壁画或者窗户等部位,采用绘画的形式展现出各种图案和花纹。

3.园林景观许多古建筑都配有园林景观,以增加建筑的美感和艺术氛围。

园林景观包括假山、池塘、廊道、亭台等,通过布置植物、水池和园林元素,打造出一个宜人的环境。

4.道德和文化意义古建筑通常承载着丰富的道德和文化意义,成为人们历史记忆和文化传统的载体。

通过建筑的布局、装饰和造型,可以传达出古人的价值观、思想观念和审美追求。

总结起来,古建筑的形制和特征包括整体形态的布局、屋顶形式、门楼和围墙等方面的特点;独特特点则包括木构建筑、石雕和彩画装饰、园林景观以及道德和文化意义等方面的特点。