故意犯罪停止形态相关理论辨正(一)

- 格式:docx

- 大小:20.71 KB

- 文档页数:7

故意犯罪的停止形态问题犯罪形态问题是我们考试中经常出现的考点,很多学员在遇到此类问题时往往绞尽脑汁但是最终却做错了题目,现在为了帮助大家更好点的理解这一问题,阐述如下:犯罪形态是指故意犯罪在其发生、发展和完成的过程中的各个阶段,因主客观原因而停止下来的各种犯罪形态。

犯罪形态分为完成形态和未完成形态—犯罪的完成形态即犯罪既遂。

犯罪的未完成形态,包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。

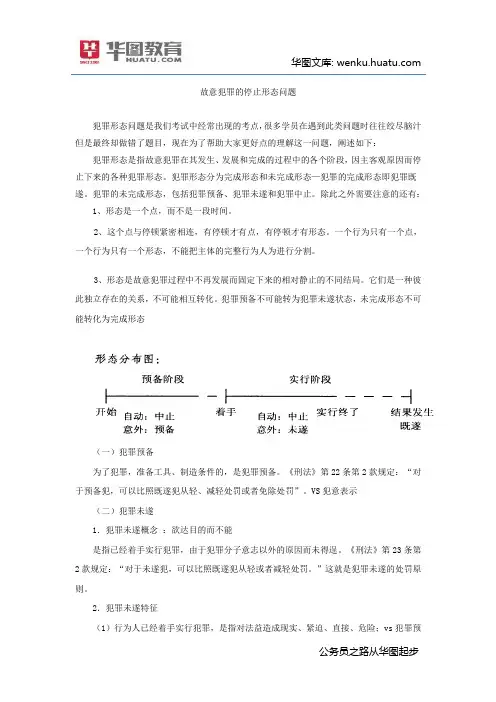

除此之外需要注意的还有:1、形态是一个点,而不是一段时间。

2、这个点与停顿紧密相连,有停顿才有点,有停顿才有形态。

一个行为只有一个点,一个行为只有一个形态,不能把主体的完整行为人为进行分割。

3、形态是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局。

它们是一种彼此独立存在的关系,不可能相互转化。

犯罪预备不可能转为犯罪未遂状态,未完成形态不可能转化为完成形态(一)犯罪预备为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。

《刑法》第22条第2款规定:“对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚”。

VS犯意表示(二)犯罪未遂1.犯罪未遂概念:欲达目的而不能是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞。

《刑法》第23条第2款规定:“对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

”这就是犯罪未遂的处罚原则。

2.犯罪未遂特征(1)行为人已经着手实行犯罪,是指对法益造成现实、紧迫、直接、危险;vs犯罪预备。

(2)犯罪没有得逞,指犯罪没有既遂,即行为人希望或者放任的、行为性质所决定的实害结果。

Vs犯罪既遂。

(3)犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因。

行为人意志以外的原因,是指行为人没有预料到或不能控制的主客观原因;vs犯罪中止。

(三)犯罪中止1.犯罪中止能达目的而不欲在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效的防止犯罪结果的发生。

《刑法》第24条第2款规定:“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚”。

第十二讲故意犯罪的停止形态第十二讲故意犯罪的停止形态第十二讲故意犯罪的暂停形态一、故意犯罪的停止形态概述故意犯罪的暂停形态,就是指故意犯罪在犯罪过程的相同阶段由于各种原因而停止下来所呈现出的相同状态。

一般说来,一个完备的犯罪过程,必须经由一个杀人罪意构成、犯罪trained、著手推行至顺利完成犯罪的发展过程。

比如,故意杀人罪,通常可以先存有杀人的念头,再准备工作杀人凶器,然后推行杀人犯罪行为,直到把被害人杀掉。

但是,并非每一个犯罪都能够顺利完成以上犯罪过程。

司法实践中经常可以发生这样的情况:有的犯罪分子为了犯罪而准备工作了工具或生产了条件,却由于意志以外的原因而没能著手推行犯罪;有的犯罪分子著手推行犯罪以后,却由于本人意志以外的原因而没能并使犯罪就范;有的犯罪分子在犯罪过程中,自身利益各种原因而自动暂停犯罪或者主动采取措施有效率防止犯罪结果出现。

这些相同的情况就并使犯罪在相同的阶段停顿下来而呈现相同的形态。

这就是犯罪的既遂、trained、密谋和终止形态。

就犯罪的停止形态的特征来看,犯罪的停止形态可以分为犯罪的完成形态和犯罪的未完成形态。

犯罪既遂是犯罪的完成形态,它表明某一犯罪行为已经完全符合特定犯罪构成的全部要件。

犯罪的trained、密谋和终止就是犯罪的未完成形态,它说明某一犯罪行为尚未全然具有特定犯罪构成的全部要件,但又形成了犯罪。

相比之下,背信的构成虽然就是促进行为人实行犯罪的内心起因,但背信仅仅属思想范畴,仅有背信而未将背信付诸实施尚不可能将对社会导致任何危害,因而背信的构成不属于犯罪的过程。

犯罪的既遂、预备、未遂和中止并不存在于所有犯罪过程中。

一般认为,过失犯罪行为人主观上不追求危害结果的发生,客观上只有出现了法定的危害结果时才能构成犯罪,因而过失犯罪没有犯罪既遂、犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止的停止形态。

对于过失犯罪来说,只有成立与否的问题,而没有既遂与未遂的区分问题。

犯罪的既遂、预备、未遂和中止甚至也不存在于间接故意犯罪之中,而只能存在于直接故意犯罪过程中。

![第十章 故意犯罪的停止形态[1]](https://uimg.taocdn.com/c650a9a91a37f111f1855b48.webp)

论故意犯罪的停止形态作者:余芳来源:《职工法律天地·下半月》2018年第09期摘要:故意犯罪的停止形态是指故意犯罪在其产生,发展和完成的过程中,因主观原因而停止下来的各种犯罪形态。

本文主要简析故意犯罪的四种停止形态:犯罪既遂,犯罪预备,犯罪未遂,犯罪中止。

关键词:既遂;预备;未遂;中止故意犯罪的停止形态是指故意犯罪在其产生,发展和完成的过程中,因主观原因而停止下来的各种犯罪形态。

根据犯罪停止下来时是否具备某个罪全部的构成要件为标准,故意犯罪停止形态可以分为两种类型,第一,犯罪完成形态,也就是犯罪既遂形态,第二,犯罪未完成形态,包括犯罪预备,犯罪未遂,犯罪中止三种形态。

犯罪既遂形态是犯罪的一种基本形态,是指行为人所实施的行为已经齐备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。

本文中,我们讨论故意犯罪的停止形态中的既遂形态还要符合犯罪人的主观心态存在故意。

如甲欲杀乙,拿刀砍向乙,结果乙死亡,甲达到目的后即离开。

该行为就属于故意犯罪停止形态中的第一种类型,故意犯罪的完成行为,也就是犯罪既遂形态。

接下来重点来分析故意犯罪的三种未完成形态:犯罪预备,犯罪未遂,犯罪中止。

犯罪预备:指为实施犯罪准备工具,制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行的犯罪未完成形态。

预备行为是着手前的行为,行为必须是对要实施的犯罪具有必要性,对于被害人的法益有一定危险;预备行为分为准备工具和制造条件,准备工具主要包括购买工具,租借工具,盗窃工具,制造条件主要表现为调查犯罪现场,调查被害人行踪,出发前往犯罪现场,守候被害人到来,排除犯罪障碍,寻找犯罪同伙等等。

未能着手关键看着手如何认定,行为必须被迫停止的,如果自动停止的话应该叫预备阶段的犯罪中止而不应该叫犯罪预备。

我们来看这样一个案例:某甲欲行强奸,深夜伏于一乡村路旁。

终于有一女出现,正要窜出,突然后面来了一辆汽车,被车灯照着十分清楚,某甲惊恐而没有动手,结果等该女走后再等良久,却未能再遇其他女性出现,无奈扫兴而归。

第十章故意犯罪的停止形态第一节故意犯罪的停止形态概述一、故意犯罪停止形态的概念(一)故意犯罪停止形态的含义故意犯罪停止形态,是指故意犯罪在其产生、发展和完成犯罪的过程中,由于主客观而停止下来的各种犯罪状态,包括犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止、犯罪既遂。

犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止被合称为犯罪的未完成形态;犯罪既遂被称为犯罪的完成形态。

(二)故意犯罪停止形态的特征1.故意犯罪停止形态是故意犯罪过程中出现的形态。

2.故意犯罪停止形态是犯罪过程由于某种原因而停止下来出现的结局性状态。

同一犯罪行为,只有一种犯罪形态。

3.故意犯罪停止形态一般存在于直接故意犯罪中。

二、故意犯罪形态与犯罪阶段的关系(一)联系二者是相互联系、相互依存的。

形象地说,犯罪形态与犯罪阶段之间是点与线的关系。

(二)区别1.故意犯罪形态是指犯罪的结局状态,各种犯罪形态之间不是前后相继、依次递进的关系;而犯罪阶段则是前后相继、依次递进的。

2.某一具体故意犯罪不可能出现几种形态,但可能经过几个犯罪阶段。

3.故意犯罪形态影响量刑,犯罪阶段则不影响量刑。

三、故意犯罪形态存在的范围(一)过失犯罪中不存在犯罪形态(二)故意犯罪中才存在犯罪形态四、犯罪未完成形态负刑事责任的根据犯罪未完成形态是修正的犯罪构成,修正的犯罪构成是完整齐备的犯罪构成,符合主客观相统一的承担刑事责任的基本原则。

第二节犯罪既遂形态一、犯罪既遂的概念认定犯罪既遂的标准:理论分歧:1.犯罪结果发生说。

以法律规定的犯罪结果是否发生来区分既未遂。

2.犯罪目的达到说。

以犯罪人主观上的犯罪目的,即犯罪人通过实施犯罪行为所追求的结果是否发生为标准来区分既未遂。

3.犯罪构成要件齐备说。

以是否齐备了刑法分则所规定的某一具体犯罪构成全部要件为标准区分既未遂。

二、犯罪既遂形态的类型(一)结果犯通说:以法定结果的发生为既遂标准的犯罪是结果犯。

(故意杀人罪)(二)行为犯通说:以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。

第十章故意犯罪的停止形态一、概述(一)概念与分类1、概念是指故意犯罪在其产生、发展和完成的过程及阶段中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

2、分类①犯罪的完成形态即犯罪的既遂形态,是指故意犯罪在其发展过程中未中途停止下来,而得以进行到终点,行为人完成了犯罪的情形。

②犯罪的未完成形态即故意犯罪在其发展过程中中途停止下来,犯罪未进行到终点,行为人没有完成犯罪的情形。

3、明确几个问题:(1)故意犯罪的停止形态只能发生在直接故意犯罪的场合;(犯罪过失或者间接故意不存在故意犯罪的停止形态)(2)故意犯罪的停止形态具有排他性,一个犯罪行为只能出现一种形态;(二)犯罪停止形态存在的范围——只能存在于直接故意犯罪中(三)犯罪未完成形态负刑事责任的根据——“修正的犯罪构成”(修正的犯罪构成(也称为特殊形态的犯罪构成),是指以基本的犯罪构成为前提,适应犯罪行为的不同形态,对基本的犯罪构成加以某些修改变更的犯罪构成。

预备犯、未遂犯、中止犯等未完成形态的犯罪构成以及共同犯罪的犯罪构成则属于修正的犯罪构成。

)二、犯罪既遂形态(一)概念1、概念刑法学界有三种不同的观点:(1)结果说,主张犯罪既遂是指故意实施犯罪行为且造成了法律规定的犯罪结果的发生。

(2)目的说,主张犯罪既遂是指行为人实施的犯罪行为达到了预期的目的。

☆(3)构成要件说,主张犯罪既遂是指行为人故意实施的行为已经具备了刑法分则规定的某种犯罪构成全部要件的状态。

(二)犯罪既遂的类型1、行为犯以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。

如,抢劫罪、诬告陷害罪2、结果犯以造成法定的结果作为既遂的标准。

如,故意杀人罪、故意伤害罪3、危险犯行为具有造成某一结果发生的具体危险为既遂。

这类犯罪不是以造成实质犯罪结果为标准,而是以法定的客观危险状态的具备为标志。

4、举动犯指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即构成既遂的犯罪。

举动犯不存在未遂,但存在犯罪预备和预备阶段的中止。

故意犯罪的停止形态第五章故意犯罪的停止形态故意犯罪的停止形态即犯罪进展的结局状态,只存在于直接故意犯罪中;各形态之间相互排斥,不存在交叉一、犯罪既遂【1】概念:犯罪人的行为完整的实现了刑法分则条文所规定的全部犯罪构成的事实【2】形态1、实害犯:行为人必须造成法定的实害后果,才是该罪的既遂,如故意杀人罪造成死亡结果才是既遂2、危险犯:发生侵害法益的现实危险是该罪的既遂要件;如破坏交通工具罪3、行为犯:犯罪行为实施到一定程度即构成既遂;如绑架罪、拐卖妇女、儿童罪等【3】既遂犯的处罚:依照刑法分则规定的法定刑处罚【4】判定标准:结果说、目说、构成要件齐备说(1) 结果说,认为犯罪既遂是指故意犯罪的实行行为造成了刑法规定的犯罪结果(2) 目的说,认为犯罪既遂是指故意犯罪的实行行为达到了行为人的犯罪目的(3) 构成要件(齐备)说,认为犯罪既遂是指犯罪行为完全具备了基本犯罪构成要件的情况;通说采取构成要件(齐备)说二、犯罪预备【1】概念:为了犯罪,准备工具、制造条件的行为;有犯罪预备行为,因意志以外的原因而未能着手实行的,是预备犯【2】特征(2011考成立条件简答)1、【主观】行为人具有为便利实行、完成某种犯罪的主观意图2、【客观】客观上犯罪人进行了准备工具、制造条件等犯罪的预备活动1)所谓准备工具:指准备为实行犯罪使用的各种物品,如为杀人而购买刀、枪、毒药2)所谓制造条件:指为实行犯罪制造机会或创造条件:如进行犯罪前的调查,排除实行犯罪的障碍,前往犯罪现场,跟踪或者守候被害人,引诱共同犯罪人,商议或者拟定实施犯罪的计划等3、【原因】犯罪的预备行为由于犯罪分子意志以外的原因被阻止在犯罪预备阶段,未能进展到着手实行犯罪4【责任】:可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚【3】区分犯意表示、预备行为、实行行为犯意表示:行为人以口头、文字等形式将其直接故意犯罪的意图表露出来,没有任何具体的犯罪准备活动犯罪预备:越过了思想认识阶段,实施了为犯罪准备工具、制造条件的行为,并有进一步发展至犯罪的实行的可能你。

故意犯罪的停⽌形态怎么理解犯罪嫌疑⼈实施犯罪⾏为时如果存在犯罪停⽌的情形时,法院可以依据实际的案情给予从轻、减轻或者免于刑事处罚,犯罪停⽌的形态是有不同情形的,那么故意犯罪的停⽌形态是什么?犯罪停⽌形态有哪四种?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。

故意犯罪的停⽌形态怎么理解犯罪中⽌:①中⽌的时间性中⽌必须发⽣在“犯罪过程中”,即在开始实施犯罪⾏为之后、犯罪呈现结局之前均可中⽌。

“犯罪过程中”⾸先表明,犯罪中⽌既可以发⽣在犯罪预备阶段,也可以发⽣在犯罪实⾏阶段,这是犯罪中⽌与犯罪预备、未遂的重要区别。

“在犯罪过程中”也表明,中⽌前的⾏为处于犯罪过程中,已经是犯罪⾏为;产⽣犯意后没有实施任何犯罪⾏为便放弃犯意的,不成⽴中⽌。

“在犯罪过程中”还表明,犯罪尚未形成结局,既不是既遂,也不是由于⾏为⼈意志以外的原因⽽未着⼿实⾏犯罪或未得逞;犯罪预备、未遂、既遂都是⼀种结局状态,⾏为呈现结局状态后就不可能成⽴犯罪中⽌;因此,犯罪既遂后⾃动恢复原状的,不成⽴犯罪中⽌;成⽴犯罪预备与未遂后,也不可能有犯罪中⽌。

中⽌的时间性,是由中⽌的有效性决定的,即“放弃犯罪或者有效地防⽌犯罪结果发⽣”,决定了中⽌必须发⽣在犯罪过程中。

中⽌不能发⽣在既遂之后,但如果对犯罪既遂缺乏合理解释,也可能⼈为地限制中⽌的成⽴范围。

例如,如果认为危险犯以发⽣危险状态为既遂,那么在发⽣了危险状态后就不可能有犯罪中⽌,这显然不利于保护法益。

可见,对犯罪中⽌的认定在某种程度上也取决于对其他犯罪形态的正确认定。

②中⽌的⾃动性《中华⼈民共和国刑法》第⼆⼗⼆条 【犯罪预备】为了犯罪,准备⼯具、制造条件的,是犯罪预备。

对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第⼆⼗三条 【犯罪未遂】已经着⼿实⾏犯罪,由于犯罪分⼦意志以外的原因⽽未得逞的,是犯罪未遂。

对于未遂犯,可以⽐照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第⼆⼗四条 【犯罪中⽌】在犯罪过程中,⾃动放弃犯罪或者⾃动有效地防⽌犯罪结果发⽣的,是犯罪中⽌。

故意犯罪停止形态相关理论辨正(一)关键词:停止形态;停顿;高位犯罪;低位犯罪;犯罪中止内容提要:本文具体讨论了近年来有关故意犯罪停止形态的一些疑难问题,认为故意犯罪停止形态的本质特征在于故意犯罪行为的“停顿”,考察故意犯罪停止形态应该坚持“静态”的标准;一个犯罪行为只有一种犯罪形态,出现了一种犯罪形态后就不可能再出现另一种犯罪形态。

故意犯罪在危险状态出现后确实可能存在实害犯的中止形态,但是,这种中止形态不能理解为是犯罪既遂以后的中止,而应该理解为是“排除犯罪未遂”以后的中止。

同时针对司法实践中行为人主动放弃“高位犯罪”并以“低位犯罪”代替的犯罪形态,提出了应该采用“高位犯罪”吸收“低位犯罪”的方式处理,即对行为人以“高位犯罪”的中止认定,并将“低位犯罪”作为犯罪中止中“造成损害”的因素加以考虑的观点。

刑法中的故意犯罪停止形态,是指故意犯罪在其发展过程中,行为由于某种原因产生停顿所呈现的各种状态,即犯罪既遂、犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。

由于犯罪停止形态只存在于故意犯罪中,所以,理论上一般将其称为故意犯罪的停止形态。

应该看到,故意犯罪停止形态的认定是司法实践中常见且无法回避的问题,因而也是刑法理论中一个重要的研究课题。

虽然近年来我国刑法理论对故意犯罪的停止形态问题已经有了较为深入的研究和探讨且成果颇丰,但是仍有许多问题在理论上没有达成共识,司法实践中也不断出现一些在定罪和量刑上颇有争议的疑难案件。

在此,笔者仅对故意犯罪停止形态的本质特征及一些争议较大的问题作些探讨。

一、故意犯罪停止形态的本质特征故意犯罪停止形态在不同法系国家的刑法理论中有不同的名称和归类。

在英美法系国家的刑法理论中,犯罪既遂被称为完整的犯罪,犯罪未遂、犯罪中止、犯罪共谋(预备性质的独立犯罪)与犯罪教唆一并纳入“不完整犯罪(亦称未完成罪、不完全罪)”的范畴。

1]在大陆法系国家的刑法理论中则对犯罪未遂、犯罪中止等概念不作解释,而是直呼其名。

在前苏联、东欧国家的刑法理论中,是将犯罪预备、犯罪未遂与犯罪既遂称为故意犯罪发展的一定阶段(或称为犯罪活动的发展阶段、故意犯罪发展中可能停顿的阶段),犯罪中止则是在犯罪预备阶段或犯罪未遂阶段均可能出现的特殊犯罪情况。

2]我国刑法学曾受前苏联刑法理论的影响,在相当长一段时间里,一直把犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂和犯罪既遂等不同的故意犯罪停止形态通称为犯罪阶段或故意犯罪的发展阶段。

理论上普遍认为,故意犯罪的阶段是指故意犯罪在活动过程中可能停顿的阶段,这就是犯罪的预备、未遂和既遂,以及与此直接相关的犯罪中止。

自上世纪80年代始,这种观点已开始受到质疑。

时下,刑法学界普遍认为故意犯罪的阶段与故意犯罪停止形态是两个不同的范畴,国内几乎所有的教科书以及相关论述文章均已将犯罪阶段改称为“故意犯罪的停止形态”。

时下,尽管我国刑法学界对故意犯罪停止形态的概念表述较多,但是,很少有专门对故意犯罪停止形态的本质特征加以研究和论述的。

例如,有学者将犯罪预备、犯罪未遂与犯罪中止称为犯罪的特殊形态,将这些特殊形态与既遂形态合称为故意犯罪形态。

并认为犯罪的特殊形态只能出现在犯罪过程中,在犯罪过程以外出现的某种状态,不是犯罪的特殊形态。

3]也有学者试图从对象角度对故意犯罪的停止形态作出描述,认为故意犯罪作为复杂的社会现象,其纵向发展过程并不总是完整顺利的,总会受到种种因素的影响与制约而有种种不同的表现形态和结局。

这些不同的表现形态和结局,就是故意犯罪停止形态理论所要研究的对象。

4]分析上述学者的论述我们不难发现,这些观点较多地停留在对故意犯罪停止形态所作的形式定义之上,而较少涉及到对其本质特征的揭示。

笔者认为,刑法理论和司法实践中对故意犯罪停止形态的认定之所以会出现如此多的争议,很大程度上在于我们不能够准确理解故意犯罪停止形态的本质特征。

正如有学者指出的,故意犯罪停止形态,“是法律现象,因而具有法律特征,其本质则是指立法者界定这种形态的根据和理由”。

5]那么,何为故意犯罪停止形态的本质特征呢?众所周知,本质是相对于现象而言的一个概念,其字面含义是“根本”或“本来”、“原本”的性质。

也即本质是指事物本身所固有的属性、面貌和发展的根本性质。

事物的本质是隐蔽的,是通过现象来表现的。

感性的直观不能理解认识,所以我们必须透过现象(通过抽象)来认识、掌握本质。

按照罪刑法定原则的要求,我国刑事立法中对于刑法分则中所规定的每一个具体犯罪,均是以犯罪既遂为标准具体设定罪状和法定刑的。

但是,由于故意犯罪行为是一个过程,当行为人产生和确定犯意后,从其开始着手实施犯罪行为到完成犯罪,有一个逐步向纵深发展的过程。

一般而言,并非任何行为人在实施犯罪行为时都能顺利完成并完全达到刑法分则中所规定的具体犯罪的全部构成要件。

也即许多行为人在实施犯罪行为过程中往往会遇到各种各样来自于主观或者客观上的障碍,从而导致行为自动停止或无法继续下去等形态的出现。

由于这些行为对于刑法所保护的社会关系造成了可能的侵害,同样也具有一定程度的社会危害性,因而我国刑事立法上明确强调要追究相关行为人的刑事责任。

就此而言,故意犯罪停止形态指的就是行为人在故意犯罪过程中由于主观或客观的原因而出现的各种不同的停止形态。

故意犯罪的停止形态,按其行为最后停顿时犯罪是否已经完成为标准,可以区分为两种基本类型:其一是犯罪的完成形态,即犯罪的既遂形态,是指故意犯罪在其发展过程中未在中途停止下来而得以进行到底、行为人的行为已经完全符合刑法分则中所规定的某一具体犯罪构成的全部构成要件的情形。

其二是犯罪的未完成形态,即故意犯罪在其发展过程中,由于主观或者客观方面的原因中途停止下来,行为人的行为没有达到某一具体犯罪构成的全部构成要件的情形。

在犯罪未完成形态这一类型中,又可以根据犯罪停止下来的原因或与犯罪是否实际着手等不同情况,进一步再区分为犯罪的预备、未遂和中止三种形态。

有学者认为,故意犯罪停止形态诸类型之间的关系可以把它们在时空坐标系中的位置关系表现出来。

就我国《刑法》规定的故意犯罪停止形态的类型而言,实行终了未遂、终了中止的位置与既遂的位置之间的距离最近,而犯罪预备、预备中止、未实行终了未遂与既遂之间距离较远。

从这个意义上说,故意犯罪的停止形态是故意犯罪的时空存在形式。

6]也有学者指出,故意犯罪的预备、未遂、中止和既遂形态,有一个至关重要的共同特征,即它们都是犯罪的停止形态,是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局,它们之间是一种彼此独立存在的关系,而不可能相互转化。

7]笔者认为,所谓故意犯罪停止形态的时空存在形式,实际上集中表现为故意犯罪的“停顿”状态。

就此而言,我们完全可以得出这一结论:即故意犯罪停止形态的本质特征就在于行为的“停顿”。

换言之,故意犯罪停止形态的成立应该以行为过程中产生“停顿”为前提条件,无论何种故意犯罪的形态均与“停顿”紧密相联。

没有“停顿”就不会有故意犯罪行为的终局性状态,也就不会存在犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止或者犯罪既遂等故意犯罪完成或未完成的形态。

从刑法理论上分析,笔者认为,故意犯罪确实存在各种完成或未完成的形态,但是,各形态之间是一种彼此独立存在的关系,不可能相互转化和演进。

一个故意犯罪行为只可能具有一个形态,有了一种形态的存在就不应该有其它形态存在的可能性。

而故意犯罪行为形态的确认理所当然应该以该行为最后的“停顿”点作为标准。

但是,正如前述,我国刑法学因深受前苏联刑法理论的影响,在相当长一段时间里一直把犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂和犯罪既遂等不同的故意犯罪停止形态通称为犯罪阶段或故意犯罪的发展阶段,从而导致人们长期以来一直认为,故意犯罪的阶段是指故意犯罪在活动过程中可能停顿的阶段。

这就是犯罪的预备、未遂和既遂,以及与此直接相关的犯罪中止。

尽管近年来这种观点已广遭质疑和否定,而且学界已经基本达成共识,应该以“故意犯罪的停止形态”替代之。

但是,原先“阶段”理论仍然深深影响着人们的观念,特别是在判断案件中行为人的犯罪形态时,很多人往往会自觉不自觉地将行为中的某段过程作为判断标准,把行为的某一个过程视为一个犯罪形态,也即用“动态”的观念来考察应该是“静态”的犯罪停止形态。

正因为在相当长的时间内,人们是在偏离犯罪停止形态本质特征的前提下讨论相关问题,所以在认定故意犯罪停止形态时,理论上和实践中出现争议且无法达成共识也就成为必然的结果。

故意犯罪的停止形态与故意犯罪的过程和阶段之间不是同一概念,不能加以混淆,但两者之间有密切联系。

故意犯罪停止形态只能出现在犯罪的过程和阶段中,没有犯罪的过程和阶段,就没有故意犯罪的停止形态。

在犯罪的准备阶段,可以产生犯罪预备和犯罪中止两种停止形态;在犯罪的实行阶段,可以产生犯罪未遂、犯罪中止和犯罪既遂三种犯罪停止形态。

故意犯罪的停止形态与故意犯罪的过程和阶段的区别表现在:其一,表现形式不同:即前者是犯罪过程的停止和结局,是一个点;后者是犯罪的整体过程或段落。

其二,呈现状态不同:即前者因行为已停顿下来,故处于静止状态;后者因行为可能继续进行,故处于运动状态。

其三,能否共存于一罪不同:即前者不能同时共存于一个故意犯罪中,一个故意犯罪只能出现一种犯罪停止形态,各犯罪停止形态之间是相互排斥的、择一的;后者却可以共存于一个故意犯罪过程中,一个故意犯罪可以具有数个阶段,是可以共容的。

笔者认为,故意犯罪停止形态并非是一个行为过程,其本质特征理应是行为过程中的最后停顿状态。

基于此,我们在分析具体案件的过程中,不能对行为人的完整行为进行人为地分割,而将行为中的一些过程误认为是某个犯罪形态。

例如,实践中我们不能任意将一个完整的故意杀人既遂案件中的“买刀”、“磨刀”等行为理解为是“杀人预备”。

因为,既然在这个案件中故意杀人行为已经达到既遂形态,也就不可能再有预备、未遂和中止等形态存在的可能性。

我们可以将“买刀”、“磨刀”等过程视为故意杀人犯罪的准备行为,但绝对不能将这一过程理解为是故意杀人犯罪的预备形态。

只有当行为人在准备杀人过程中或在着手实施杀人犯罪行为后,因客观原因使行为停顿并导致杀人无法得逞等终结性的情况出现,或者在准备乃至着手实施杀人行为过程中,出于行为人主观意愿而自动停止杀人犯罪或有效地防止他人被杀结果的发生的,才可将行为人的行为形态分别以故意杀人预备、未遂或中止加以认定。

正确掌握故意犯罪停止形态的本质特征并运用“停顿”理论,可以解决理论和实践中的很多问题。

例如,司法实践中发生较多的行为人准备实施抢劫,在进人场所后,因没有抢劫对象,而以秘密窃取的方式占有了他人财物的案件。

对此类案件行为人行为的定性,理论上和司法实践中一直有“吸收说”和“数罪并罚说”两种意见。

如果不以“停顿”理论考察,而将故意犯罪停止形态视为某个行为过程,就很容易得出这类案件中的行为人应该构成抢劫预备和盗窃既遂的结论。