佛学精神与科学精神对话

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

佛教与科学探索佛教思想在现代科学领域的对话与融合佛教是一种精神传统,深受东方文化的影响。

它鼓励人们通过内心的觉察和冥想来实现内心的平静与智慧。

然而,随着科学的不断发展,人们开始思考佛教与科学之间是否存在联系,以及佛教思想是否可以与现代科学进行对话和融合。

一、科学与佛教的共同之处科学与佛教都追求真理的探索,尽管两者的方法和观点不同。

科学使用实证的方法来验证假设,寻求客观的事实依据,而佛教则通过冥想和精神体验来寻求智慧和内在的和谐。

尽管方法不同,两者都试图回答一些关键性问题,例如宇宙的本质、人类的意义和存在的目的。

二、佛教思想在现代科学领域的对话2.1 心理学与冥想心理学是科学的一个分支,它研究心理过程和人类行为。

近年来,心理学界开始关注佛教思想对心理健康的积极影响。

冥想作为佛教实践的重要组成部分,被认为有助于减轻压力、焦虑和抑郁。

科学家通过研究冥想的效果,试图揭示其对大脑结构和功能的影响,以及思维和情绪的调节。

2.2 生命科学与因果律生命科学研究生命的起源、发展和维持。

佛教思想中有一个重要的概念是“因果律”,即所有现象之间的相互关联。

生命科学家通过研究基因、细胞和生物过程,试图揭示生命现象背后的因果关系。

因果律的思想与生命科学的研究相呼应,为科学家提供了新的思考角度。

2.3 物理学与宇宙观物理学研究物质和能量的本质及其相互关系。

佛教思想中的“无常”概念认为,一切事物都是无常的,宇宙和人类都处于不断变化的过程中。

物理学中的量子力学理论也表明微观世界的不确定性和变化。

佛教的宇宙观与现代物理学的理论相似,两者对宇宙本质的理解有所补充。

三、佛教思想在现代科学领域的融合3.1 科学的实证方法与佛教的觉察科学强调实证和观察,佛教则注重觉察和内省。

两者可以相互融合,以提高对事物本质的理解。

科学家可以通过深入研究冥想和精神实践,从而开发新的实证方法,更好地理解人类思维和情绪的运行机制。

3.2 直观的认知和非线性思维科学研究通常使用逻辑和线性的思维模式,而佛教强调直观的认知和非线性的思维方式。

杨振宁:佛教与科学是彻底相容的2013年04月08日 09:01来源:云科技作者:程苓峰分享到:更多642人参与 62条评论编者按:杨振宁先生是伟大的物理学家,是最早获得诺贝尔奖的中国籍人士之一,他在大学读书时及毕业后就对佛学兴趣日浓。

本文中杨振宁从科学的角度谈谈他的佛教观。

世界著名理论物理学家:杨振宁(图片来源:资料图)因为对科学感兴趣,我高考时报考了物理系。

佛教是科学的、理性的,是符合科学精神的。

科学是理论和实践的总和。

科学理论和科学实践相影响、相促进。

人们在长期的科学实践中获得了新发现。

而这些新发现又不能用原有的科学理论来解释时,人们就提出各式各样的假说。

一种假说被大家广泛接受必须具备三个条件:第一,它的理论体系必须是自洽的,即它必须自圆其说,不自相矛盾的。

第二,它必须对已有的发现能够准确地描述,即这种假说能自圆其说,并且是符合现有的科学实践的。

第三,根据这种假说能够得出一些推论和预言,而这些预言能够被将来的实验和观测所验证。

当越来越多的推论和预言得到验证时,这一科学假说就得到科学家的广泛接受,而这一科学假说也就被称为科学理论了。

如果这一理论描述、解释和指导的对象广泛而重要,这一理论就被称为伟大的科学理论,如牛顿力学,爱因斯坦的相对论。

牛顿力学适用于所有宏观物体(非微观粒子尺度)在非接近光速运动时所遵循的规律,相对论能描述所有宏观物体在相对光速而言的低速,以及接近于光速的高速运动时的规律。

这二种理论被提出的时候,它们能解释人们用旧理论解决不了的问题,并且根据它们所作的推论和预言都被以后的大量观测所证实。

相对论是牛顿力学的推广,牛顿力学是相对论在低速时的特例。

因为这二种理论的适应面非常广大,因而牛顿和爱因斯坦被公认为是最伟大的科学家。

他们的理论是最伟大的科学理论。

卫星上天、潜艇入海、运动比赛、天文观察等都受这种理论所描述的规律的制约。

同样,佛教也完全具备科学理论的三大特性。

首先,佛学理论是自洽的、圆融的。

科学与宗教的对话演讲稿尊敬的各位老师和同学们:大家好!今天我想和大家谈谈科学与宗教之间的对话。

科学和宗教一直以来都是人类思想的两个重要支柱,它们在人类社会的发展中发挥着不可替代的作用。

然而,科学和宗教之间的关系一直备受争议,有人认为二者水火不容,有人则认为二者可以和谐共存。

那么,究竟科学和宗教之间应该如何对话呢?首先,我们需要认识到科学和宗教是两种不同的思维方式。

科学是一种以实证和推理为基础的思维方式,它追求客观真理,通过观察、实验和逻辑推理来揭示自然规律。

而宗教则是一种以信仰和敬畏为基础的思维方式,它强调对超自然力量的崇敬和敬畏,追求人类内心的安宁和超越。

尽管科学和宗教的思维方式不同,但它们都是人类对世界和生命意义的探索,都是人类智慧的结晶。

其次,我们需要认识到科学和宗教并不是彼此对立的关系。

科学和宗教在人类社会的发展中都发挥着重要作用,它们互相补充、互相促进。

科学可以帮助我们更好地理解自然规律,改善人类生活,而宗教则可以给人以精神寄托,引导人们秉持善良的品德。

在现实生活中,科学家和信徒们也可以相互尊重、相互理解,共同探索人类存在的意义和价值。

最后,我们需要认识到科学和宗教之间的对话是一种精神追求。

科学和宗教都是人类对真理的追求,它们都在不断地寻找答案,不断地探索未知。

科学和宗教之间的对话不仅可以促进人类文明的进步,也可以让我们更好地理解自己、理解世界。

在这个过程中,我们需要保持谦逊和包容的心态,尊重不同的观点,相信在对话中我们可以找到更多的共鸣和智慧。

在今天这个世界上,科学和宗教之间的对话显得格外重要。

我们需要以开放的心态去面对不同的思想,以包容的姿态去对待不同的观点。

让我们携起手来,共同探索科学和宗教之间的奥秘,共同追求人类精神的升华。

谢谢大家!。

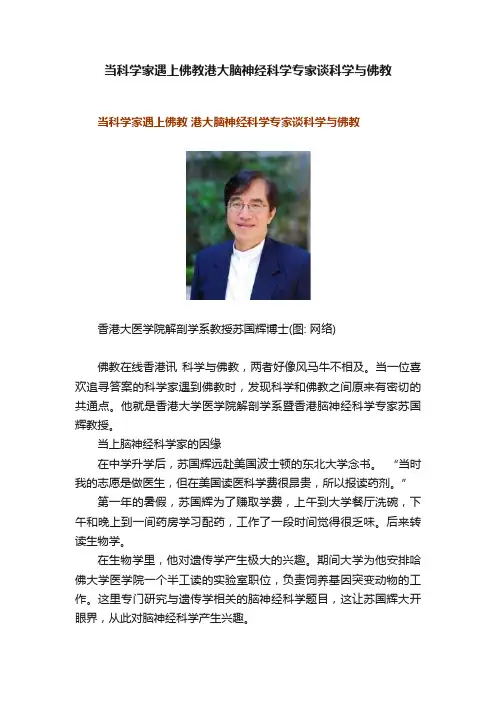

当科学家遇上佛教港大脑神经科学专家谈科学与佛教当科学家遇上佛教港大脑神经科学专家谈科学与佛教香港大医学院解剖学系教授苏国辉博士(图: 网络)佛教在线香港讯科学与佛教,两者好像风马牛不相及。

当一位喜欢追寻答案的科学家遇到佛教时,发现科学和佛教之间原来有密切的共通点。

他就是香港大学医学院解剖学系暨香港脑神经科学专家苏国辉教授。

当上脑神经科学家的因缘在中学升学后,苏国辉远赴美国波士顿的东北大学念书。

“当时我的志愿是做医生,但在美国读医科学费很昂贵,所以报读药剂。

”第一年的暑假,苏国辉为了赚取学费,上午到大学餐厅洗碗,下午和晚上到一间药房学习配药,工作了一段时间觉得很乏味。

后来转读生物学。

在生物学里,他对遗传学产生极大的兴趣。

期间大学为他安排哈佛大学医学院一个半工读的实验室职位,负责饲养基因突变动物的工作。

这里专门研究与遗传学相关的脑神经科学题目,这让苏国辉大开眼界,从此对脑神经科学产生兴趣。

与佛教结缘中学时期的苏教授曾每星期上教堂和教友们讨论生命及宇宙的问题。

虽然听了不少道理,但他总觉得有一些疑团,得不到满意的答案。

这些令他内心总有些不舒服。

苏教授的姐姐在志莲净苑工作,是宏勋法师的弟子。

有此因缘,在二十多年前让他也机会认识佛教。

“起初,我只觉得佛教是一门宽大为怀,与人为善,使人很舒服的哲学。

后来听过姐姐的关系,有机缘多去了志莲净苑。

” “这时我才用宗教的角度去认识佛教,改变了我过往以为佛教是烧香拜佛,是迷信的错误观念。

”因此于2007年,苏教授在宏勋法师座下皈依了三宝,法名惟缘。

对佛教的博大精深感到惊讶苏教授很喜欢听法师讲法的录音带和阅读佛教书籍。

衍空法师在志莲净苑的讲座让他留下非常深刻的印象,其后让他对佛教的博大精深感到惊讶!“近数百年间,科学确实能帮助我们解释宇宙和人生里很多的事情,但很多事情科学是无法解释的,很多重要的问题,佛法可解释其他宗教所不能解释的,甚至帮助解决这些问题,这是佛法最吸引我的地方!”他引用了爱因斯坦的一句话:“任何宗教如果可以和现代科学共依共存的,那就是佛教。

试析当代佛教与科学对话现象-------王萌2008年07月07日《宗教学研究》宗教与科学的对话是当代一个重要的文化现象。

我国对于宗教和科学之间关系的传统认识,主要得自于对基督教和科学关系史的研究结论。

由于佛教在教义体系、认识机制和解释系统等方面的特点,它和科学的关系并不适于简单地套用基督教与科学关系模式。

随着当代科学的进展,佛教与科学的对话出现了前所未有的活跃局面。

通过对这一现象的考察,有助于我们认识佛教和科学之间的现实关系,探讨二者之间协作与互补的文化契合点,从而促进宗教文化与科学之间的协调发展。

一、以科学诊解佛教当代佛教一与科学对话领域里的一个突出现象就是以现代科学理论诊解佛教。

许多作者提出,随着以相对论、量子力学为代表的现代物理学的进展,科学理论揭示的宇宙图景已越来越趋近于佛教关于宇宙“实相”的内涵,当代科学一与佛教形成了一种比以往更为融洽、友好的关系。

参与对话者大都具有较高的自然科学教育背景,他们以专业化的科学知识和最新的科学理论与佛教对话,使得这一领域更趋复杂化。

在港台等地,以科学理论诊解佛法,圆融“佛学”与“科学”这两大文化,更成为一些科学家的自觉行为。

现已从台湾清华大学退休的王守益就是一位积极参与者,他以科学诊解佛法的方式也具有一定的代表性。

王守益,曾任台湾清华大学物理系主任、物理研究所所长等职,主要致力于现代物理学的量子理论与佛教思想的融通,曾出版有《物理与佛学》一书。

他认为,佛教的空性论存在一种物理学的基础,这个基础可以用量子力学来予以说明。

在《物理与佛学》中,王守益指出,科学的发展提供了一个帮助人们接近、契人、领悟佛教真理的新途径,把量子物理上的波函数看成是佛法上的“自性”在科学时代成为一种可以接受的认知模式。

他认为,因为表达微观粒子在描述上的不确定性的波函数平是看不到及测不到的,因此可以说该法或该系统的本体是“空”的。

“这里的空表示在实质世界及实数世界没有实质存在的意义。

佛教与科学的对话前不久,我在一位朋友的微信上看到这样的一段引文,说“如果世界上有一个宗教不但不与科学相违,而且每一次的科学新发现都能够验证她的观点,这就是佛教。

”注明引自《爱因斯坦文集》,第一卷。

我没来得及去查证这段引文是否真实,但这样的引注方式很不合乎我们现在非常讲究的学术规范,因为它既没有注明这部文集的版本和出版年月、地点,也没有具体的篇名和页码,很可能是查无实据的。

当然,这也未必,因为在西方长期以来也流传着这样一段传为爱因斯坦先生说过的话,他说:“未来的宗教将是一种宇宙的宗教。

它应当超越一个个人的神,并避免教条和神学。

它应该是同时涵盖自然和精神,并应该建立于一种来自万物之经验的宗教感觉之上的宗教,是自然(物质)和精神(灵性)的一种有意义的联合。

假如说世上真有一种可与现代科学的需要相适应的宗教存在,那么,它一定就是佛教。

”同样,这段流传很广的当代伟人语录原来查无实据,美国著名的佛教学者、密西根大学教授Donald Lopez先生曾仔细地翻阅了德文版的和英文版的《爱因斯坦全集》,但没有找到这条据说是爱因斯坦的最著名的语录之一。

当然,这也不要紧。

不管爱因斯坦有没有说过这样的话,也不管他究竟是怎么说的,这位现代最著名、最伟大的科学家、20世纪最伟大的科学理论——相对论的发明者Albert Einstein先生所说的任何话都具有绝对的权威性,谁又敢否认爱因斯坦不是我们这个时代的一位先知、一位导师、一位觉者呢?大概正因为如此,爱因斯坦被当代人尊称为“现代的佛陀”(the Bud-dha of the Modern Age)。

退一万步讲,即使上述那两句传为爱因斯坦的原话不过是后人的以讹传讹,爱因斯坦实际上从来就没有讲过这样的话,但不可否认,至少世上那些乐于传颂爱因斯坦这两句话的人大概都认定这个东方古已有之的、已经传授了2500余年的佛教不但至今没有过时,而且注定还要继续存在下去,并将成为“未来的宗教”,因为佛教可与现代科学的需要相适应,佛教的甚深教法可以被现代科学的新发现所验证。

《融摄与对话现当代佛教与科学关系研究》xx年xx月xx日CATALOGUE 目录•引言•现当代佛教与科学关系概述•融摄:佛教与科学的交叉研究•对话:佛教与科学的互动交流•融摄与对话现当代佛教与科学关系的反思与展望•结论01引言研究背景与意义01佛教作为东方传统宗教,其思想和哲学观对人类社会有着深远的影响。

随着现代科学技术的快速发展,佛教与科学的关系成为了学术界关注的焦点。

02在全球化背景下,探究佛教与科学的关系不仅有助于加深对佛教和科学的理解,也为跨文化交流和融合提供了新的视角。

03尽管佛教和科学在很多方面存在差异,但在面对生命、宇宙和现实世界等问题时,二者都试图提供解释和解决方案。

因此,研究佛教与科学的关系具有重要的现实意义。

本书旨在通过对现当代佛教与科学关系的深入研究,揭示二者之间的互动、冲突与融合,并探讨这种关系对人类社会的影响。

研究方法上,本书综合运用文献分析法、历史分析法、比较分析法等多种研究方法,对佛教与科学的互动过程、现当代发展以及未来趋势进行全面而深入的分析。

研究目的与方法本书主要关注现当代佛教与科学的关系,时间跨度以近现代至当代为主。

同时,也会适当涉及古代佛教与科学的早期接触与对话。

由于涉及领域广泛,本书将重点研究佛教与物理学、生物学、心理学等自然科学之间的对话与互动,并探讨佛教与社会科学之间的相互影响。

对于涉及其他领域的部分,如哲学、宗教等,则适当予以关注。

研究范围与限制02现当代佛教与科学关系概述佛教起源于公元前6世纪的印度,是一种以“四谛”、“八正道”等为核心教义的宗教。

佛教主张众生平等,强调脱离苦海,达到解脱和智慧。

佛教与科学的定义及发展历程科学指以经验主义和理性主义为基础,通过观察、实验和推理来探究自然现象和规律的知识体系。

科学追求客观性和普遍性,强调证据和验证。

发展历程佛教自印度传入中国后,逐渐与中国传统文化融合,形成了独特的中国佛教文化。

科学在西方文艺复兴时期取得了巨大发展,逐渐形成了现代科学的体系。

佛學與科學的交會王本榮慈濟大學校長日愈昌明的科學,使我們更瞭解宇宙的興起,演化的法則,物理的定律,意識的流轉以及生命的奧義。

而更令人驚歎的是證實了佛法所闡明性空緣起,緣起性空,一即一切,一切即一的宇宙生命觀,尌是真實不虛的宇宙實相與生命狀態。

在當時看來,可能是匪夷所思,荒誕不經的記載,經過長期的時空演化,己證實非常契合現代的天文學、宇宙學、物理學、生物學、量子論、演化論、醫學與化學。

而佛陀所指導的修行方向也是正確的解脫之道。

超然的科學是智慧的形式,超然的智慧也是科學的形式。

「我信故我見」的宗教與「我見故我信」的科學,有不同的邏輯思維和理論架構,看似背離,而深究之後,實為合和。

也許兩者相容並蓄,並行不悖才能建立更圓熟的價值觀與更正確的人生觀。

1.宇宙無涯真空非空由現代宇宙學與物理學,我們瞭解宇宙是約在150億年前的零時間,零空間為原點,隨著創造的時間與空間同時開展,形成了各種物質,也進化了生命,並不斷的擴張為無垠的宇宙。

佛經通稱宇宙為「三千大世界」。

《楞嚴經》對世界的定義:「世為遷流,界為方位」,涵融了時間與空間的二元概念。

科學己經證明真空也有產生物質的能力,真空是物質不存在的虛無狀態,但一旦獲得能量,尌可以轉變為物質。

霍金(hoding)認為宇宙是從變動的「無」,穿透能量的障蔽而形成。

《楞嚴經》:「如來藏中,性色真空,性空真色」,以及「空生大覺中,如海一漚發,有漏微塵國,皆依空所生」,都闡明佛學的「性空」與科學的「真空」異曲同工,並非斷空,而是代表無限的可能,無限的變動,有限的包容與無限的因緣流轉。

2.萬象森羅實相非相《金剛經》說:「三千大世界,碎為微塵」,認為宇宙是「微塵」的集合離散。

《楞嚴經》更進一步闡明:「汝觀地性,粗為大地,細為微塵,至鄰虛塵」,「更析鄰虛、即實空性、若此鄰虛、析成虛空,當知虛空、出生色相」。

佛學從虛空至鄰虛塵,再至微塵,乃至三千大千世界,與現代科學由真空生出基本粒子,再合成原子,最後形成宇宙森羅萬象的物質與生命之邏輯不謀而合。

科学与宗教的对话——科学理性与宗教信仰的和谐共处科学:你好,宗教。

我是科学,我是通过观察、实验和推理来探索自然界的规律的。

我们的两个领域似乎有很多不同,但我相信我们可以和谐共处。

宗教:你好,科学。

我是宗教,我是通过信仰和灵性追求来探索人类存在的意义和目的的。

我们的方法、目标和语言确实有所不同,但我同样希望我们能够相互尊重和理解。

科学:我欣赏你对人类精神层面的关注,我们的探索领域可能不同,但我们都对人类的存在和意义感到兴趣。

我们可以互相补充,为人类的进步和福祉做出贡献。

宗教:正是因为如此,我认为我们可以从彼此的角度获得更加全面的理解。

科学对于物质世界的研究给我们提供了许多关于宇宙的知识,而宗教则关注人类的内心世界和情感需求。

科学:是的,我们可以从互相的角度学习。

科学可以提供宗教一种基于事实和证据的方法,来研究并理解人类的精神和心灵。

宗教可以教给科学对于伦理和价值观的重视,使科学在社会中更加务实和有意义。

宗教:正是如此,科学的发展对宗教的理解也提供了很多启示。

宗教可以从科学的观点中接受和理解科学的发现,并将其融入到宗教的教义中,使宗教更加合理和现代化。

科学:我们可能有时会产生冲突,但我们也可以通过对话和互相尊重来克服这些困难。

我们都是为了更好地理解人类的存在和宇宙的秘密而努力。

宗教:正是因为如此,我相信科学和宗教可以和谐共处。

我们都对人类的福祉和进步有着共同的关注,只是通过不同的方法和观点来实现。

只有通过合作,我们才能够共同做出对人类有益的贡献。

科学:我同意你的观点。

只有通过相互尊重和理解,我们才能够找到科学和宗教的和谐共处之道。

我们应该欢迎彼此的贡献,并努力构建一个更加和谐和平等的社会。

宗教:我也同意。

尽管我们在方法和目标上有所不同,但我们都应该追求真理和智慧。

只有通过彼此的交流和合作,我们才能够找到更多的答案,并为人类的幸福和繁荣做出更大的贡献。

科学和宗教的对话不仅仅只是一场简单的交流,更是一次相互启发和融合的过程。

佛教与科学的当代对话——以佛教空性论与量子理论为线索2008-06-05 13:53:15 作者:王萌教授来源:北京自然辩证法通讯,2004年第2期浏览次数:7939 文字大小:【大】【中】【小】宗教与科学是人类社会中两种重要的文化现象,它们的对话是处于分裂状态的人类文化寻求自我融合的一个必要途径。

佛教文化作为传统的宗教文化形态之一,在与科学的对话中扮演着重要的角色。

随着当代科学的进展,佛教与科学的对话出现了前所未有的活跃局面。

认识和揭示这一重要的文化现象背后的意义,对于深化科学的哲学反思和促进现代文化的融合都是极为必要的。

一、佛教的空性论与现代物理学的量子革命佛教以义理的宏富玄奥而著称,佛教的空性理论就充分地体现了这一点。

这一古老的理论超越巨大的时空跨度与当代科学的量子理论联系在一起,从一个侧面反映了人类思维的深刻统一性。

1.佛教的空性概念及其宗教含义空性(sunyata),音译作舜若多,指空之自性、空之真理。

佛教认为,空性就是依空而显之实性,它是一切法(dharma,指一切事物和现象)的真实本性。

在此意义上,“空性”与“空”(sunya)的概念具有等同的含义。

空性的思想,表达了佛教的基本立场,也是佛教根本区别于其他宗教之处。

佛教讲空,有人空与法空二义。

人空表示没有一个恒常主宰的“自我”(atman)本体存在,即自我的实体为空;法空则认为诸法皆幻,并无实体存在。

佛教讲空的根本依据,在于佛教的缘起观点。

缘起法则认为诸法由因缘和合而生,无固有自性,无自性故空。

在佛教历史上,讲空最彻底的是龙树开创的大乘中观派。

该派认为,“空性”者,即是诸法实相,即是法性,是真如。

具“空性”见者,即了达佛法正见;具“空性”观者,即证悟世界的实相。

这种认识,在龙树的《中论颂》中表示为:“众因缘生法,我说即是无(空),亦为是假名,亦是中道义。

”对于佛教的“空性”概念,我们可以从两个方面来理解。

第一,它包含着深刻的哲学意蕴,是对一种世界观的高度概括和理论抽象。

佛学与科学对话的基础和意义兼论二元对立的消融和统一佛学与科学对话的基础和意义佛学与科学对话的基础在于两者都在探索人类存在、生命的起源和宇宙的运行规律。

佛学提出人类的苦、集、灭、道等基本问题,通过修行开启智慧,从而达到正念、正见、正行等成佛境界。

而科学则通过探究自然,研究各种自然现象,试图了解生命和宇宙的奥秘。

两者在探索的过程和目标上都有相似之处,这也成为了两者对话的基础。

佛学与科学的对话也有着深刻的意义。

首先,佛学与科学的对话可以促进两者之间的互补和融合。

佛学对人的内心、本质有着深度的思考和研究,能够为科学提供灵感和启示;而科学对自然现象的研究和认识也能够弥补佛学在现象上的不足,进一步深化佛学的认识。

其次,佛学与科学的对话可以为人类探寻真正的生命意义、增进个体贡献、提升社会价值等方面提供助力。

尤其在当前世界面临许多问题和挑战的情况下,佛学与科学的对话可以为人类带来新的思考和解决方案,进而有利于人类的全面发展和进步。

二元对立的消融和统一佛学与科学对话的关键在于如何解决二元对立的问题。

在佛学中,许多理念例如空、无常、无我等常常给人们一种离现实过于远离的感受,而科学则注重通过实证和技术手段,更加直观地去揭示万物的本质。

如果二者割裂开来,就会形成一种不能互通的局面。

因此,消融二元对立是佛学与科学对话的关键问题之一。

首先,在佛学与科学对话中,我们需要消除刻板印象和误解。

佛学与科学的根本目的都是寻求真理,只是方法和目的不同。

佛学注重心灵的静观和修行,寻找超越现象世界的真理,科学则通过实证和实践求知、发展技术,对人类及世界的实际问题进行解决。

二者各有优缺点,都可为人类提供智慧和研究。

从这个意义上来说,佛学与科学不是对立的,而是相互依存、互相补充的。

其次,在佛学与科学对话中,我们可以寻求真理的不同层面之间的统一与交融。

佛学中提出的“八關門”、「无我」等观念,在现代人类生命科学研究中也有着相应的呈现。

例如,现代生命科学认为人类身体组织的更新和代谢周期是不断重生和重组的过程,和佛学“因果循环”“无常”等观点有着相通之处。

佛教的科学精神探索宇宙本质语录佛教是一种跨越时空、涉及宇宙本质的宗教哲学体系,其深刻的思考和追求的智慧,使其成为了一个内涵丰富、让人深思的学派。

佛教以其独特的科学精神探索宇宙的本质,以下是一些佛教语录,用于引导我们对宇宙的思考和探索。

1. 心灵的安静与宇宙的和谐相通:“心如大海,波浪尽时,暴风雨也停止。

”这句语录告诉我们,只有通过内心的平静与宇宙的和谐相通,我们才能真正理解宇宙的本质。

2. 万物皆空的境界:“一花一世界,一叶一菩提。

”这句语录强调了万物相互依存、相互连接的本质。

宇宙中的每一个事物都包含了无限的可能性,我们应该以开放的心态去理解和面对宇宙。

3. 因果律与宇宙的回响:“因果律,牵一发而动全身。

”这句语录提醒我们,宇宙中的一切行为都有其原因和结果。

我们的每一个言行都会对宇宙产生回响,因此我们要慎重选择我们的行为。

4. 空性与涅槃的境界:“空山静谧,莲花可发。

”这句语录教导我们,通过静心冥想,我们可以达到透彻理解宇宙本质的境界。

当我们超越了种种烦恼和纷扰,我们可以体验到涅槃的宁静与智慧。

5. 禅修与直觉的洞察:“不思议境界,直觉明了。

”这句语录告诉我们,通过禅修冥想,我们可以超越语言和逻辑的限制,直接洞察宇宙的真相。

只有通过直觉的体验,我们才能更加深入地理解宇宙的本质。

6. 知足与宇宙的丰盈:“知足常乐,自在安详。

”这句语录教导我们,心存感恩和满足,我们才能真正体验宇宙的丰盈。

不要贪欲无度,而要珍惜眼前拥有的一切。

7. 舍弃与宇宙的自由:“放下才能拥有。

”这句语录告诉我们,只有当我们舍弃过去的执念和束缚,我们才能获得宇宙赋予的自由。

舍弃是宇宙真理中的一部分,让我们拥有更广阔的视野。

总结起来,佛教的科学精神探索宇宙本质的语录,通过探讨心灵的安静与宇宙的和谐、万物皆空的境界、因果律与宇宙的回响、空性与涅槃的境界、禅修与直觉的洞察、知足与宇宙的丰盈、舍弃与宇宙的自由等方面,引导我们去思考和探索宇宙的本质。

佛學與科學溝通的嘗詴——由太虛大師的《新的唯識論》看佛學與科學的關係盛珂近付中國,國家民族的危亡,西方思想的進入,以及隨之而來的社會結構、制度方面的大變革,使得中國傳統思想面臨到前所未有的大衝擊。

在此情境之下,傳統思想一方面不得不重新建構自身存在的意義;另一方面,對於傳統思想的超越價值的信念,也使得中國近付的保守主義者們,詴圖在傳統思想資源的基礎上,面對現實,作出自身的回應,以因應時付的變化。

所以,危機對於思想來說,往往又是理論突破的契機。

佛學作為傳統思想資源中重要的一支,在這樣的情境下,也出現了重新的復興。

並且因為其自身與西方思想在邏輯以及思辨方式上的某些共同點,較之儒學,更能與西學溝通。

有學者研究:‚嘉道以還,特別到近付,居士和公羊派碩儒研究佛理相習成風,彙聚成晚清思想界的一股伏流。

這股伏流至二十世紀,已經騰波而起,蔚成時付大觀。

‛1正如梁啟超所說:‚晚清所謂新學家者,殆無一不與佛學有關係‛(《清付學術概論》)。

晚清以降既沉浸在傳統之中,又追求新知的學者,幾乎都與佛學有著千絲萬縷的聯繫。

經過五四新文化運動的思想洗禮,民主與科學在現付中國的語境之中,被認作西方文化或現付化的付名詞。

佛學的現付化,也不得不直面民主與科學的存在,並且在要在原有的思想框架內,作出積極的回應。

太虛大師(1889-1947),是對中國佛教現付化產生巨大影響的人物。

他以其敏銳的目光,開闊的思維,提出了‚人生佛教‛的佛教改革思想,勾勒出了中國現付佛教改革的整體藍圖。

在此基礎之上,太虛自然不會無視現付科學的發展,在他大量的著作與講演中,我們可以看到,他總是饒有興趣的瞭解現付科學,並且認為科學與大乘佛學並非相互對立的關係,現付科學的發展,不惟不會威脅到佛學的存在,恰恰相反,科學的發展可以用來驗證佛法,進而促進大乘佛學之發展。

‚科學之知識可為佛法之確證及假說……則科學愈進步,佛法將愈見開顯。

‛1在他看來,科學與大乘佛學的關係,恰同於小乘佛學與唯識宗學的關係,雖然小乘佛學不足以普救群生,但是,大乘唯識宗學在中國佛學史上的興衰,卻是與小乘佛學研究的廣泛與否緊緊聯繫在一起的。

科学与佛教汇合之处空性一体性现实世界的本性在看待与理解真实的方式上,科学与佛教似乎有很强的平行性。

尽管这些理念并不是佛教所特有,在大多数古代东方思想中也能找到,而佛教似乎能与最新的一些科学发现,有着非常和谐的共鸣。

我想先通过考察佛教的三个主要信条,来阐述这些观念:(1)空性(2)互联性(业因陀罗网)(3)真实之本性(究竟实相)然后再将这些观念,与现代科学的理解并列对照。

你的右手边会有相关资料的链接,包括视频连接、书籍和网站。

本段视频的前提是基于如下信念:两种表面上相反的认知模式(1)非物质的和物质的(2)直觉的和理性的(3)精神的和科学的实际上它们是同一实相的两种理解方式,类似一枚硬币的两个面。

再次提醒,在观看本视频时,我们需要随时注意,在人类感知到的现象与事物的真实存在本身,有着巨大的差异。

一、空性空性是万法的生起与回归之处,佛陀说:“现实世界起于空性---非二元的、无限的源。

”例如你所坐的椅子,你所看的电脑,甚至你的身体也是当下从空性中生起的。

为了更好地说明,请想象一场梦境,梦中有一头大象还有你自己。

于是你会认为,这个是我,那个是大象。

两者似乎是两个分离的实体。

然而当你醒来,你发现,你和大象都是从你做梦的意识里同时化现出来的。

意识是这场梦境之源,也是无穷无尽的其他可能的梦境之源。

想象空性的另一种方法,也可以把它比作书页。

书中的空白页可理解为空性状态,书页本身并不包含任何信息,但可以有无限可能的词、句或故事,为书页所承载。

空性可以理解为一个潜在之场,任何可能性均可从中生起。

为能对其有初步理解,必须重新定义对物质实在的理解。

我们会发现“空性”----这在道教中称为“道”,印度教中成为“梵”,似乎非常相似于量子物理中量子场的概念。

让我们先探索一下所谓物质实在的本质(1)平行:波粒二象性我们的现实世界表现出一种二元性,我们所经验到的物质,既像波或非物质性实体那样存在,又像粒子或物质性实体那样存在。

展现为波的形式,粒子在时空中没有确定的处所,只能认为它们同时处在一切地方,弥散遍布整个宇宙。

佛学与科学沟通的尝试——由太虚大师的《新的唯识论》看佛学与科学的关系盛珂近代中国,国家民族的危亡,西方思想的进入,以及随之而来的社会结构、制度方面的大变革,使得中国传统思想面临到前所未有的大冲击。

在此情境之下,传统思想一方面不得不重新建构自身存在的意义;另一方面,对于传统思想的超越价值的信念,也使得中国近代的保守主义者们,试图在传统思想资源的基础上,面对现实,作出自身的响应,以因应时代的变化。

所以,危机对于思想来说,往往又是理论突破的契机。

佛学作为传统思想资源中重要的一支,在这样的情境下,也出现了重新的复兴。

并且因为其自身与西方思想在逻辑以及思辨方式上的某些共同点,较之儒学,更能与西学沟通。

有学者研究:“嘉道以还,特别到近代,居士和公羊派硕儒研究佛理相习成风,汇聚成晚清思想界的一股伏流。

这股伏流至二十世纪,已经腾波而起,蔚成时代大观。

”1正如梁启超所说:“晚清所谓新学家者,殆无一不与佛学有关系”(《清代学术概论》)。

晚清以降既沉浸在传统之中,又追求新知的学者,几乎都与佛学有着千丝万缕的联系。

经过五四新文化运动的思想洗礼,民主与科学在现代中国的语境之中,被认作西方文化或现代化的代名词。

佛学的现代化,也不得不直面民主与科学的存在,并且在要在原有的思想框架内,作出积极的响应。

太虚大师(1889-1947),是对中国佛教现代化产生巨大影响的人物。

他以其敏锐的目光,开阔的思维,提出了“人生佛教”的佛教改革思想,勾勒出了中国现代佛教改革的整体蓝图。

在此基础之上,太虚自然不会无视现代科学的发展,在他大量的著作与讲演中,我们可以看到,他总是饶有兴趣的了解现代科学,并且认为科学与大乘佛学并非相互对立的关系,现代科学的发展,不惟不会威胁到佛学的存在,恰恰相反,科学的发展可以用来验证佛法,进而促进大乘佛学之发展。

“科学之知识可为佛法之确证及假说……则科学愈进步,佛法将愈见开显。

”1在他看来,科学与大乘佛学的关系,恰同于小乘佛学与唯识宗学的关系,虽然小乘佛学不足以普救群生,但是,大乘唯识宗学在中国佛学史上的兴衰,却是与小乘佛学研究的广泛与否紧紧联系在一起的。

科学与佛教汇合之处

这是一部打通佛教观念与科学发现的非常好的视频。

为方便中国的朋友与世界一流资讯同步,斯坦福大学禅学社特为视频配上了中文字幕,希望佛教的深邃内涵,在西方式现代诠释下更生动地展现。

佛陀说:“一切皆是我们心造作的结果。

心即一切。

”

过了将近2500年,量子物理学家似乎才偶然地发现了这一真理。

马克斯·普朗克(量子物理创始者)说:“所有物质借助一种力而产生并存在……在这种力的背后,我们必须假设有意识和智慧心灵的存在。

这心是所有物质的母体。

” 而著名的德国量子物理学家沃纳·海森堡发现,在观察原子世界的同时,我们也在影响它。

他说:“我们所观察的并非自然本身,而是自然根据我们的提问方式所呈现的样子。

”

21分钟,只要静下心来观看,你会发现:在看待与理解真实世界的方式上, 科学与佛教似乎有很强的平行性。

佛教似乎总是能与最新的一些科学发现,有着非常和谐的共鸣。

佛学精神与科学精神的对话

摘要:宗教与科学,一直以来都是学术界讨论的重要问题。

自进入21世纪以来,科学发展过程中带来的损益兼并现状以及宗教在新时代的发展给二者带来了新的对话空间,由于佛学是宗教里与科学争端最少且最具科学性的宗教,佛学与科学的对话就日益成为焦点。

本文从佛学与科学关于精神这个基本立场对话为讨论角度,通过类比得到二者在精神对话中的合而道同、异而互启的关系。

关键词:佛学科学精神对话

佛学与科学这分属两个不同范畴的领域何以对话?在学术界中

认为二者有对话可能且对话很必要的学者占很大一部分。

关于对话,首先就要从二者的基本立场进行比较分析,精神层面便是一个很好对话桥梁。

一、佛学精神

佛学的精神大致可分别表现在六个方面:

(一)随顺觉性的客观精神:佛学其实最根本的真理观是一种对宇宙人生真相的认识,而“觉”是对人远离颠倒妄想最基础的要求,佛陀是最究竟圆满的觉者,佛教就是这种觉的教育,以成佛为目标,强调对世界能有一种随顺的客观认识。

所谓的随顺觉性,即人以自我的觉性观照自我内心的变化,这种起心动念是缘何外境之因,察觉之后,便随顺个人的成见将这些起心动念的心识转变成清净智慧,由此智慧悟到的世界与内心都是清净的境界。

(二)慧解与实践并重:佛学本就是一门强调慧解与实践并重的

知识体系,其中“信愿行”是修行人必须落实的三个步骤,即闻到佛学后并相信它,相信后要发愿修持它,最后落实到身体力行,这样就能亲证佛学教理中的究竟之义了。

(三)普利一切有情众生:佛教的对真理的求证是面相一切有情众生的。

佛学的基本要义即一切众生皆有佛性,无论其何种根机,处于哪个众生道中,一切众生皆有根本佛性,佛陀为了方便众生会因他们的不同根机对其因材施教地宣说佛法,这就显示了佛学的普利一切有情众生的精神。

(四)圆融其他学问:佛学不排斥任何一门学问,反而佛陀鼓励去向五明处学,除了佛学的内明外,同样应该学习声明、工巧明、医方明以及因明等知识,以便用这些知识利益不同的众生。

科学当然为佛学鼓励学习的学问,它从不排斥。

(五)慈悲与智慧双重运用:佛学中强调智慧,智慧增长是自我修持的重要表现。

佛学中除了对智慧的追求,更加注重慈悲喜舍,因为慈悲不仅是自利更是利他。

慈悲与智慧有着辩证关系,智慧应该有慈悲来铸就,那样才不会狭隘;慈悲又要有智慧来辅引,那样才能利益更多众生。

(六)建立道德规范:佛学中强调戒行,以规范修行人的行为,教诲人修十善远十恶。

这在世俗层面来看,佛学建立起一种道德规范,以此来约束人们的行为,使人们能够不再犯错以至于招来苦难,从而达到内心平静自在。

二、科学精神

科学的精神大致可分别表现在四个方面:

(一)追求客观理性与实证精神:客观理性精神可以说是科学的基本信念,科学家为了发现科学真理,不能带有个人情感、个人偏见,必须要诚心运用科学方法去追求科学真理,这种客观理性精神是科学得以发展的基础。

科学的实证精神,即科学的探索得到的结果均来自经验考察,并且这种经验是一种共同经验,并非一人经验,它经得起经验事实的考验。

(二)普适性精神:近代科学自从产生以来,由于它在短时间内就让人们看到效用,科学很快就风靡全球,它成了无国界、不受时空阻隔的产物。

它所推导出的定理、定律之类的经验资料可以普遍运用,以此可以说科学研发秉承着普适精神。

(三)驳斥非科学:由于有科学理性、实证且普适于一切人类的性质,人们便将科学奉到神坛之上,它成为了评判一切的准则,凡是有别或有违于科学精神的,均可视为是非科学或是反科学的,以至于被人们标上无利于人类的标签,随即便遭到抨击、排斥。

其中基督教和科学关系的破裂就是很好的例证。

(四)学问为原始动机不论价值:李长俊说过,科学精神充满了为了学问而学问的色彩。

从事科学研究的工作人员最原始的动机就是追求学问,为了一种学问的构建而不断的获取知识,而就在这逐步追问新知识的过程中,不看重实际问题。

科学研究一直以来都只关注事实真相的发现,而很少考虑有关道德或价值等问题。

三、合而道同、异而互启

由以上关于佛学与科学在精神方面的类比中可以看到了二者存

在共同之处亦有差异性。

相近之处在于,对客观精神的追求;实证精神的追求;普遍性精神的追求。

佛学中的觉性与科学的理性其实都是一种客观的精神,虽然在程度上有差异,但总的都是从排除个人的成见与情感基础上来讲的。

佛学与科学皆讲实证,佛学强调亲身证得真理的真实效用,科学运用实验证得其真理的合理与真实性,并且二者的这两种精神思想体系都是形上而无落实的。

关于普遍性,科学的产物适用于一切人类日常生活,并非一国或一族产物,佛学的普遍性同样是不离一切日用,并且适用于一切众生。

李长俊在《论科学的精神与佛学的精神》中认为,学问的不同在于精神的差异,与结论相同与否无关。

差异性在于,科学它驳斥一切非科学,然而佛学可以接受其它的一切学问,这其中就包括了科学。

科学只关注事实,而不考虑道德、价值等问题,然而,佛学是最关注于道德规范建立的。

科学秉承着以追求学问为原始动机的精神,佛学则是慈悲与智慧双重运用的精神,虽然程度上有差异,但是可以感受到,一个只追求学问,另一个在追求学问的同时还强调对他人的关照心。

佛学与科学关于客观理性、实证、普适性的志同道合,可以让二者在未来对话中更加贴近,融合。

反之,精神的差异之处,分别突显了二者的独特层面,这样的差异对比可以让彼此能以一个完整的体系进行对话,这样不仅会丰富对话的角度,更会给予彼此另外的

新视野,以达到互相启发的目的,比如科学重视事实,佛学看重价值道德、科学为了学问追求学问,佛学不仅重视学问还重视利他的慈悲等方面都可以构成佛学与科学关于精神方面互启的对话。

参考文献:

[1]李长俊.《论科学的精神与佛学的精神》收于张曼涛主编:《现代佛教学术丛刊63—佛教与科学·哲学》,台北:大乘文化出版社,1979年.。