α-糖苷酶抑制剂

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

α-糖苷酶抑制剂是目前广泛应用的一类新型口服降糖药,临床常用的有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇,三者的降糖作用并无明显差别。

α-糖苷酶抑制剂主要降低餐后高血糖,如果饮食中碳水化合物的热能占50%以上,则降糖效果更为明显。

α-糖苷酶抑制剂降糖作用温和,单独使用不会导致低血糖,无药物继发性失效的现象。

单药治疗可降低空腹血糖1.4~1.7毫摩尔/升、餐后血糖2.2~2.8毫摩尔/升、糖化血红蛋白0.7%~1.0%。

α-糖苷酶抑制剂的作用优势α-糖苷酶在食物的吸收过程中起着重要作用,食物必须与这种酶结合才能被消化吸收而使血糖升高。

α-糖苷酶抑制剂的作用部位在小肠上段,它通过可逆性地抑制肠系膜刷状缘的α-糖苷酶,延缓α-糖苷酶将多糖(如淀粉、寡糖等)分解为葡萄糖,从而减慢葡萄糖的吸收速度,降低餐后血糖。

阿卡波糖主要抑制α-淀粉酶,作用于大分子多糖的消化过程;伏格列波糖和米格列醇选择性地抑制双糖水解酶(麦芽糖酶、蔗糖酶),使双糖分解为单糖的过程受阻。

由于这种抑制作用是可逆的(α-糖苷酶抑制剂与α-糖苷酶结合数小时后又自行解离),所以碳水化合物向葡萄糖的转化仅仅是推迟,而不是完全阻断。

α-糖苷酶抑制剂对空腹血糖无直接作用,但可通过延缓肠道内糖的消化和吸收,降低餐后高血糖,减轻葡萄糖的毒性作用,改善胰岛素抵抗,进而使患者的空腹血糖也得到一定程度的改善。

α-糖苷酶抑制剂的适应证(1)α-糖苷酶抑制剂主要适用于以餐后血糖升高为主的2型糖尿病患者,尤其是肥胖者及老年人。

对于空腹、餐后血糖均升高的患者,可与其他口服降糖药或胰岛素合用;(2)该药能降低糖耐量低减患者向糖尿病转化的风险,故可用于对糖耐量低减患者的干预治疗;(3)2型糖尿病患者服用磺脲类或双胍类降糖药效果不佳,尤其是餐后血糖控制不理想,可以加用α-糖苷酶抑制剂;(4)用于单纯饮食治疗血糖得不到满意控制的糖尿病患者,特别是肥胖者更为适宜;(5)对于1型糖尿病患者,α-糖苷酶抑制剂可作为胰岛素的辅助治疗药物,但不能单独使用α-糖苷酶抑制剂控制血糖。

降糖药的分类及原理

降糖药的分类及作用原理概括如下:

1. 胰岛素类:促进糖原合成、抑制肝糖原分解,如人胰岛素。

2. 磺酰脲类:促进胰岛β细胞分泌胰岛素,如格列美脲。

3. 胰高血糖素类:促进胰腺分泌胰高血糖素,提高胰岛素敏感性,如芡实甲肽。

4. α-糖苷酶抑制剂:抑制碳水化合物的吸收,如阿卡波糖。

5. 二萜内酯类:提高靶组织对胰岛素的敏感性,如甲格珠ARGIN。

6. PPARs激动剂:降低胰岛素抵抗,如吡格列酮。

7. SGLT-2抑制剂:抑制肾脏对葡萄糖的再吸收,如DAPA。

卡车上陡坡需注意事项:

1. 事先检查制动系统,保证制动性能良好。

2. 降低速度,切换到低档位慢行。

3. 加速时稳定踩油门,避免发动机熄火。

4. 上坡过程中不要停车,以免起步困难。

5. 利用转向技巧,Z字形上山。

釜底抽薪灭火原理:

1. 隔绝可燃物与空气接触,抽掉“薪”燃料。

2. 盖灭、扑灭火焰,抽掉“薪”的热量。

3. 冷却物体,降低温度到燃点以下。

4. 封闭容器,抽掉氧气。

创新意识培养的主要原理:

1. 强化问题意识,发现问题的根源。

2. 鼓励批判性思维,提出疑问和质疑。

3. 培养创造力,进行发散性思考。

4. 激发想象力,进行假设性推理。

5. 重视团队合作,互补思维盲区。

6. 推崇试错精神,不惧失败继续尝试。

7. 加强实践锻炼,在实践中获得灵感。

8. 充分利用各类资源,寻找解决问题的新方法。

口服降糖药α-葡萄糖苷酶抑制剂(AGI)比较总结伏格列波糖主要抑制肠道α-葡萄糖苷酶和胰岛素敏感性葡萄糖转运蛋白2(SGLT2),而米格列醇主要抑制肠道α-葡萄糖苷酶和肝葡萄糖酶。

这一差异导致了不同AGI在降低餐后血糖、长期控制血糖、降低HbA1c等方面的效果也有所不同。

四、AGI药动学参数差异比较药动学参数也是不同AGI的区别之一。

阿卡波糖在口服后吸收迅速,达到峰值时间为1小时,半衰期为2小时,主要经肝脏代谢,约50%经肾脏排泄。

伏格列波糖在口服后吸收缓慢,达到峰值时间为2小时,半衰期为6-8小时,主要经肝脏代谢,约85%经肾脏排泄。

米格列醇在口服后吸收快速,达到峰值时间为1小时,半衰期为4-5小时,主要经肝脏代谢,约80%经肾脏排泄。

五、AGI用法用量区别比较不同AGI的用法用量也有所不同。

阿卡波糖每次用药剂量为50-100mg,每日3次,口服与餐同时进行。

伏格列波糖每次用药剂量为5-10mg,每日1次,口服与餐同时进行。

米格列醇每次用药剂量为25-50mg,每日3次,口服与餐同时进行。

六、AGI降糖差异比较不同AGI在降糖方面的效果也有所不同。

阿卡波糖在餐后血糖控制方面效果最好,长期控制血糖也有一定效果。

伏格列波糖在长期控制血糖方面效果最好,降低HbA1c 明显。

米格列醇在餐后血糖控制方面效果较好,长期控制血糖也有一定效果。

七、患者用药注意事项AGI的用药注意事项包括:1.对AGI过敏者禁用;2.肝、肾功能不全者慎用;3.妊娠、哺乳期妇女慎用;4.与其他药物相互作用可能性较大,应避免与其他药物同时使用;5.餐时低血糖风险增加,需注意饮食控制和监测血糖。

八、AGI常见不良反应比较不同AGI的常见不良反应也有所不同。

阿卡波糖的常见不良反应包括腹部不适、腹泻、恶心、呕吐等;伏格列波糖的常见不良反应包括尿路感染、低血糖、腹泻等;米格列醇的常见不良反应包括头痛、胃肠道不适等。

九、AGI特殊注意事项比较不同AGI还有一些特殊注意事项。

阿卡波糖合成路线

阿卡波糖(Acarbose)是一种α-葡萄糖苷酶抑制剂,用于治疗糖尿病。

阿卡波糖的合成路线如下:

1. 以葡萄糖为起始原料洗脱露骨醇,然后进行一个羟甲基化反应,生成4,6-O-甲基葡萄糖醛酮;

2. 经过醛酮的保护,然后进行胺化反应,生成4,6-O-甲基-2-氨基-2-去氧伽马吡啶;

3. 脱除保护基,然后进行Hofmann消除反应,生成N-甲基-2-氨基-2-去氧伽马吡啶(N-Methyl-2-amino-2-deoxy-gamma-picolinic acid or NADEGPA);

4. 经过酯化和胺化反应,生成N-甲基-2-氨基-2-去氧伽马吡啶的氰乙酰乙酯(N-Methyl-2-

amino-2-deoxy-gamma-picolinic acid cyanethyl ester);

5. 将氰乙酰乙酯与3,4,6-三甲基-2-萘-1-酚进行缩合反应,生成N-甲基-2-氨基-2-去氧伽马吡啶

的N-乙酰基-4,6-O-乙酰基-β-葡萄糖苷;

6. 经过酸性水解反应,去除保护基和乙酰基,得到最后的产物阿卡波糖。

以上是阿卡波糖的一个合成路线,具体的反应条件和配体可能会有所不同,需要详细的化学合成知识和实验操作经验才能完成。

三、α-葡萄糖苷酶抑制药目前临床上应用的α-葡萄糖苷酶抑制剂主要有阿卡波糖、伏格列波糖(倍欣)及米格列醇,目前国内仅有前两者,可使HbAlc下降0.5%~0.8%。

1.α-葡萄糖苷酶抑制药的作用机制α-葡萄糖苷酶抑制药的结构与寡糖非常相似,在肠道能竞争性抑制小肠黏膜刷状缘上的α-葡萄糖苷酶的活性,减缓对葡萄糖的吸收而降低餐后高血糖,也可避免餐后高胰岛素血症。

并能竞争性地与α-葡萄糖苷酶受体结合,且结合后不会被α-葡萄糖苷酶分解。

该药不会影响钠离子依赖性葡萄糖转运,故不影响口服葡萄糖的吸收,该药本身不促使胰岛素分泌,因此单药应用不会造成低血糖。

α-葡萄糖苷酶抑制剂通过降低小肠上段碳水化合物的吸收而利用整个肠道完成碳水化合物的吸收过程,减慢了葡萄糖的吸收速度。

2.α-葡萄糖苷酶抑制药的作用特点(1)阿卡波糖约有1%~2%被肠道吸收,生物利用度为0.52%~1.58%,在肠道经消化酶和肠道细菌分解的降解产物被吸收,约有35%经尿排出,51%在96 h内经粪便排出。

口服后半衰期3.7 h。

(2)伏格列波糖口服后约有2.7%~5.9%被肠道吸收。

(3)米格列醇口服后约有59%±15.7%经肾排出,其中95%以上24 h内排于尿中。

粪便中排出29%±9.1%,是不被吸收的药物。

3.α-葡萄糖苷酶抑制药的适应证①主要适用于以餐后血糖升高为主的2型糖尿病患者,尤其是肥胖及老年糖尿病患者。

②可由于其独特的作用机制,临床上常与磺脲类、双胍类或胰岛素联合应用。

③糖耐量减低者应用可减少2型糖尿病的发生。

4.α-葡萄糖苷酶抑制药的禁忌证①严重肾功能不全者,肌酐清除率低于25 ml/min。

②有严重的肠道疾病,如严重的腹壁疝、肠梗阻、肠溃疡等,以及明显的消化和吸收障碍的慢性胃肠功能紊乱者。

③糖尿病酮症酸中毒者。

④18岁以下者。

⑤孕妇及哺乳期妇女。

5.不良反应①消化道反应。

腹胀、腹泻、胃肠平滑肌痉挛、顽固性便秘、肠鸣音亢进、排气增多等。

种类天然α-葡萄糖苷酶抑制剂(glucosidase inhibitor)主要源于动物、植物、微生物,目前已上市并在临床上应用的α-葡萄糖苷酶抑制剂类降糖药主要有:拜唐苹(阿卡波糖),每片50毫克(德国拜耳);卡博平(阿卡波糖),每片50毫克(中美华东);倍欣(伏格列波糖),每片0.2毫克(天津武田);奥恬苹(米格列醇,miglitol),每片50毫克(四川维奥)。

其中拜唐苹及卡博平为医保药物,倍欣与奥恬苹尚未进入医保目录。

拜唐苹:(阿卡波糖),Acarbose特点:由白色放线菌属菌株发酵而成,为德国拜耳公司出品,仅有微量原形或分解产物为人体吸收,绝大部分经肠道排出。

规格:50毫克/片剂量:150~300毫克/日副作用:消化道反应:肠鸣,腹胀,恶心,呕吐,食欲减退,偶有腹泻,一般两周后可缓解,必要是可减量。

倍欣:(伏格列波糖),V oglibose特点:由日本武田药品有限公司生产,通过抑制α- 葡萄糖苷酶,延缓双糖(淀粉在淀粉酶作用下水解为双糖)在α- 葡萄糖苷酶作用下分解为单糖,延缓葡萄糖与果糖的吸收速度,从而降低餐后血糖。

规格:0.2毫克/片剂量:0.6毫克/日副作用:同拜糖平。

编辑本段作用机制食物中的淀粉(多糖)经口腔唾液、胰淀粉酶消化成含少数葡萄糖分子的低聚糖(或称寡糖)以及双糖与三糖,进入小肠经α- 葡萄糖苷酶作用下分解为单个葡萄糖,为小肠吸收。

在生理的状态下,小肠上,中、下三段均存在α- 葡萄糖苷酶,在服用α- 葡萄糖苷酶抑制剂后上段可被抑制, 而糖的吸收仅在中、下段,故吸收面积减少,吸收时间后延,从而对降低餐后高血糖有益, 在长期使用后亦可降低空腹血糖, 估计与提高胰岛素敏感性有关。

编辑本段作用特点(1)抑制小肠上皮细胞表面的α-糖苷酶。

药物与酶的结合时间大约是4~6小时,此后酶的活性可恢复。

(2)延缓碳水化合物的吸收,而不抑制蛋白质和脂肪的吸收。

α-葡萄糖苷酶抑制剂(3)一般不引起营养吸收障碍。

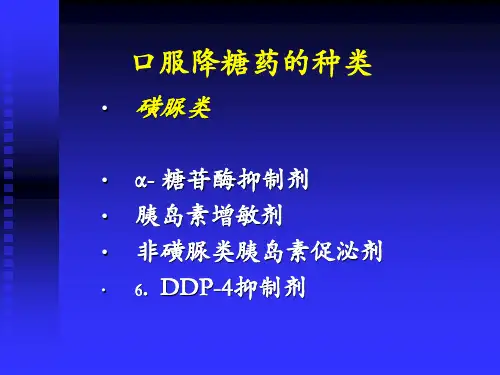

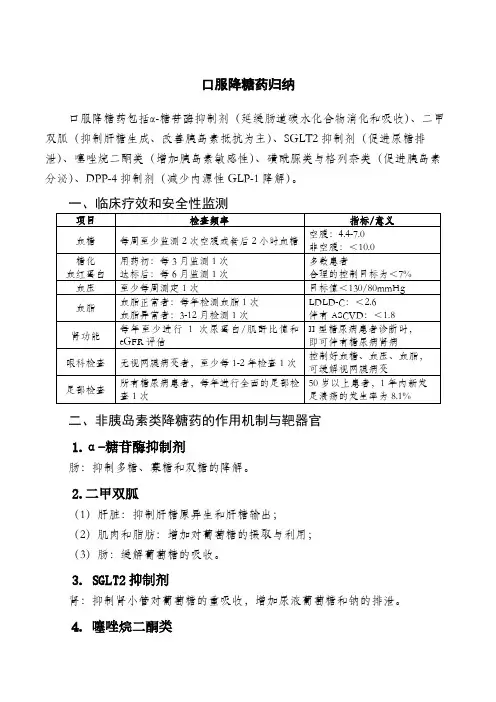

口服降糖药归纳口服降糖药包括α-糖苷酶抑制剂(延缓肠道碳水化合物消化和吸收)、二甲双胍(抑制肝糖生成、改善胰岛素抵抗为主)、SGLT2抑制剂(促进尿糖排泄)、噻唑烷二酮类(增加胰岛素敏感性)、磺酰脲类与格列奈类(促进胰岛素分泌)、DPP-4抑制剂(减少内源性GLP-1降解)。

一、临床疗效和安全性监测项目检查频率指标/意义血糖每周至少监测2次空腹或餐后2小时血糖空腹:4.4-7.0 非空腹:<10.0糖化血红蛋白用药初:每3月监测1次达标后:每6月监测1次多数患者合理的控制目标为<7%血压至少每周测定1次目标值<130/80mmHg血脂血脂正常者:每年检测血脂1次血脂异常者:3-12月检测1次LDLD-C:<2.6伴有ASCVD:<1.8肾功能每年至少进行1次尿蛋白/肌酐比值和eGFR评估II型糖尿病患者诊断时,即可伴有糖尿病肾病眼科检查无视网膜病变者,至少每1-2年检查1次控制好血糖、血压、血脂,可缓解视网膜病变足部检查所有糖尿病患者,每年进行全面的足部检查1次50岁以上患者,1年内新发足溃疡的发生率为8.1%二、非胰岛素类降糖药的作用机制与靶器官1.α-糖苷酶抑制剂肠:抑制多糖、寡糖和双糖的降解。

2.二甲双胍(1)肝脏:抑制肝糖原异生和肝糖输出;(2)肌肉和脂肪:增加对葡萄糖的摄取与利用;(3)肠:缓解葡萄糖的吸收。

3. SGLT2抑制剂肾:抑制肾小管对葡萄糖的重吸收,增加尿液葡萄糖和钠的排泄。

4. 噻唑烷二酮类肝脏、肌肉和脂肪:激活PPARγ受体,调节胰岛素应答基因的转录,控制血糖生成、转运和利用。

5. 磺酰脲类与格列奈类胰脏:促进胰岛素分泌。

6. GLP-1激动剂与DPP-4抑制剂(1)脑:抑制食欲,增加饱腹感;(2)胃:延缓胃排空,增加饱腹感;(3)胰脏:葡萄糖浓度依赖性地增加胰岛素分泌。

三、非胰岛素类降糖药的特点类别主要机制HbA1c降幅低血糖体重对心血管和肾脏ASCVD 心衰肾脏病二甲双胍改善胰岛素抵抗高1.0-1.5无轻度降低中性中性中性α-糖苷酶抑制剂(阿卡波糖)抑制糖类降解高0.5-0.8无轻度降低/ / /磺酰脲类(格列美脲)胰岛素促泌剂高0.5-1.5常见增加中性中性中性格列奈类(瑞格列奈)胰岛素促泌剂高0.5-1.5有轻度增加/ / /噻唑烷二酮类(吡格列酮)胰岛素增敏剂中0.7-1.0无增加中性增加风险中性DPP-4抑制剂(沙格列汀)延长内源GLP-1作用中0.4-0.9无中性中性潜在风险中性SGLT-2抑制剂(达格列净)增加尿糖增加中0.5-1.0无明显降低获益获益获益GLP-1受体激动剂(利达鲁肽)激动GLP-1受体高0.9-1.5无明显降低获益中性获益四、口服降糖药用药1.二甲双胍(1)用药期间尽量避免饮酒,不能过量饮酒,乙醇可增加乳酸中毒和低血糖风险。

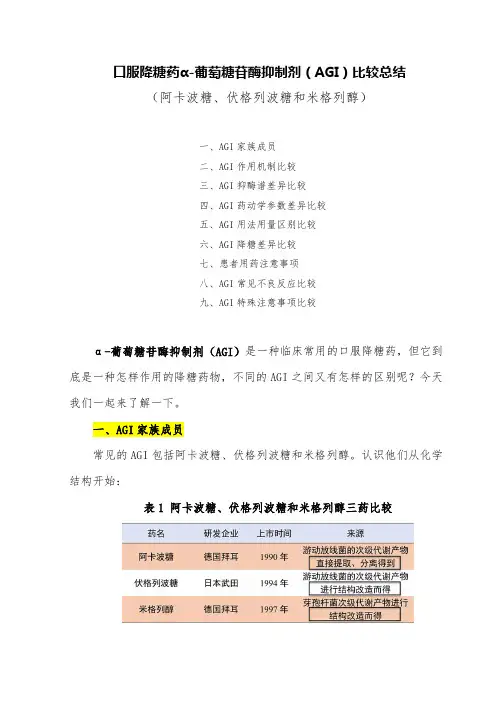

口服降糖药α-葡萄糖苷酶抑制剂(AGI)比较总结(阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇)一、AGI家族成员二、AGI作用机制比较三、AGI抑酶谱差异比较四、AGI药动学参数差异比较五、AGI用法用量区别比较六、AGI降糖差异比较七、患者用药注意事项八、AGI常见不良反应比较九、AGI特殊注意事项比较α-葡萄糖苷酶抑制剂(AGI)是一种临床常用的口服降糖药,但它到底是一种怎样作用的降糖药物,不同的AGI之间又有怎样的区别呢?今天我们一起来了解一下。

一、AGI家族成员常见的AGI包括阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇。

认识他们从化学结构开始:表1 阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇三药比较图1 三药结构比较二、AGI作用机制比较糖类是人体最主要的供能物质。

食物中的糖包括多糖(淀粉)、双糖(包括麦芽糖、蔗糖等)、单糖(包括葡萄糖、果糖以及半乳糖)。

除单糖可以直接由小肠上皮细胞吸收入血外,其余均需经α-葡萄糖苷酶水解转化成单糖才能利用,也就是说如果抑制了α-葡萄糖苷酶活性就可以减少糖的吸收。

α-葡萄糖苷酶抑制剂的结构类似这些寡糖,能在寡糖与α-葡萄糖苷酶的结合位点与后者结合,可逆性抑制或竞争性抑制α-葡萄糖苷酶,减少寡糖分解为单糖,从而延缓肠道对单糖,特别是葡萄糖的吸收,使餐后血糖峰值渐变低平、波动减小,糖化血红蛋白(HbA1c)明显降低。

如阿卡波糖,它是一种生物合成的假性四糖,其化学结构类似于四个葡萄糖结合成寡糖。

用药教育:阿卡波糖等和碳水化合物(糖)化学结构相似,它会冒充碳水化合物,与肠道上水解碳水化合物的酶——α-葡萄糖苷酶结合,使真正的碳水化合物无法被水解,从而降低餐后血糖。

阿卡波糖等应在用餐前即刻整片吞服或与前几口食物一起咀嚼服用。

如果饭后服用,α-葡萄糖苷酶已经与碳水化合物结合,或碳水化合物已被α-葡萄糖苷酶水解,阿卡波糖等将无法发挥降糖作用。

注意:α-葡萄糖苷酶是麦芽糖酶、异麦芽糖酶、α-临界糊精酶、蔗糖酶和乳糖酶等组成的一类酶的总称。

α-葡萄糖苷酶抑制剂常见不良反应文章目录*一、α-葡萄糖苷酶抑制剂的常见不良反应*二、a-葡萄糖苷酶抑制剂的疗效*三、α-糖苷酶抑制剂的临床应用α-葡萄糖苷酶抑制剂的常见不良反应1、α-葡萄糖苷酶抑制剂的常见不良反应胃肠道反应:腹胀、腹痛、腹泻、胃肠痉挛性疼痛、顽固性便秘等。

其他尚有肠鸣、恶心、呕吐、食欲减退等。

长期应用或减少剂量可缓解。

乏力、头痛、眩晕、皮肤瘙痒或皮疹等较少见。

合用其他降糖药,如胰岛素、磺脲类或二甲双胍类药物时有发生低血糖的可能。

2、α-葡萄糖苷酶抑制剂的作用机制食物中的淀粉(多糖)经口腔唾液、胰淀粉酶消化成含少数葡萄糖分子的低聚糖(或称寡糖)以及双糖与三糖,进入小肠经α- 葡萄糖苷酶作用下分解为单个葡萄糖,为小肠吸收。

在生理的状态下,小肠上,中、下三段均存在α- 葡萄糖苷酶,在服用α- 葡萄糖苷酶抑制剂后上段可被抑制, 而糖的吸收仅在中、下段,故吸收面积减少,吸收时间后延,从而对降低餐后高血糖有益, 在长期使用后亦可降低空腹血糖, 估计与提高胰岛素敏感性有关。

3、α-葡萄糖苷酶抑制剂是什么碳水化合物在肠道的吸收要依靠小肠粘膜细胞分泌的小葡萄糖昔酶的帮助,抑制小葡萄糖昔酶的作用,即能减少碳水化合物在肠道的吸收。

目前已研制出数种小葡萄糖昔酶抑制剂,研究最多的是阿卡波糖。

它的安全性和有效性已经临床研究给予肯定,常用剂量为50—100毫克,每日2—3次。

另一种米格列醇,与阿卡波糖的临床效果相似,治疗剂量为50—100毫克,每日3次。

a-葡萄糖苷酶抑制剂的疗效1、中国人饮食的主要成分是淀粉和蔗糖,其不能被小肠直接吸收,需要在小肠绒毛上的多种a—葡萄糖苷酶(如葡萄糖淀粉酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、异构麦芽糖酶等)的作用下生成单糖(葡萄糖及果糖)后才能被吸收。

a—葡萄糖苷酶抑制剂可逆性竞争抑制小肠粘膜刷状缘的a—葡萄糖苷酶,抑制了淀粉、蔗糖、麦芽糖的分解,使葡萄糖的吸收减慢,使餐后血糖曲线较为平稳,从而降低餐后高血糖。

α糖苷酶抑制剂公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]α-糖苷酶抑制剂是目前广泛应用的一类新型口服降糖药,临床常用的有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇,三者的降糖作用并无明显差别。

α-糖苷酶抑制剂主要降低餐后高血糖,如果饮食中碳水化合物的热能占50%以上,则降糖效果更为明显。

α-糖苷酶抑制剂降糖作用温和,单独使用不会导致低血糖,无药物继发性失效的现象。

单药治疗可降低空腹血糖~毫摩尔/升、餐后血糖~毫摩尔/升、糖化血红蛋白%~%。

α-糖苷酶抑制剂的作用优势α-糖苷酶在食物的吸收过程中起着重要作用,食物必须与这种酶结合才能被消化吸收而使血糖升高。

α-糖苷酶抑制剂的作用部位在小肠上段,它通过可逆性地抑制肠系膜刷状缘的α-糖苷酶,延缓α-糖苷酶将多糖(如淀粉、寡糖等)分解为葡萄糖,从而减慢葡萄糖的吸收速度,降低餐后血糖。

阿卡波糖主要抑制α-淀粉酶,作用于大分子多糖的消化过程;伏格列波糖和米格列醇选择性地抑制双糖水解酶(麦芽糖酶、蔗糖酶),使双糖分解为单糖的过程受阻。

由于这种抑制作用是可逆的(α-糖苷酶抑制剂与α-糖苷酶结合数小时后又自行解离),所以碳水化合物向葡萄糖的转化仅仅是推迟,而不是完全阻断。

α-糖苷酶抑制剂对空腹血糖无直接作用,但可通过延缓肠道内糖的消化和吸收,降低餐后高血糖,减轻葡萄糖的毒性作用,改善胰岛素抵抗,进而使患者的空腹血糖也得到一定程度的改善。

α-糖苷酶抑制剂的适应证(1)α-糖苷酶抑制剂主要适用于以餐后血糖升高为主的2型糖尿病患者,尤其是肥胖者及老年人。

对于空腹、餐后血糖均升高的患者,可与其他口服降糖药或胰岛素合用;(2)该药能降低糖耐量低减患者向糖尿病转化的风险,故可用于对糖耐量低减患者的干预治疗;(3)2型糖尿病患者服用磺脲类或双胍类降糖药效果不佳,尤其是餐后血糖控制不理想,可以加用α-糖苷酶抑制剂;(4)用于单纯饮食治疗血糖得不到满意控制的糖尿病患者,特别是肥胖者更为适宜;(5)对于1型糖尿病患者,α-糖苷酶抑制剂可作为胰岛素的辅助治疗药物,但不能单独使用α-糖苷酶抑制剂控制血糖。

α-糖苷酶抑制剂是目前广泛应用的一类新型口服降糖药,临床常用的有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇,三者的降糖作用并无明显差别。

α-糖苷酶抑制剂主要降低餐后高血糖,如果饮食中碳水化合物的热能占50%以上,则降糖效果更为明显。

α-糖苷酶抑制剂降糖作用温和,单独使用不会导致低血糖,无药物继发性失效的现象。

单药治疗可降低空腹血糖1.4~1.7毫摩尔/升、餐后血糖2.2~2.8毫摩尔/升、糖化血红蛋白0.7%~1.0%。

α-糖苷酶抑制剂的作用优势

α-糖苷酶在食物的吸收过程中起着重要作用,食物必须与这种酶结合才能被消化吸收而使血糖升高。

α-糖苷酶抑制剂的作用部位在小肠上段,它通过可逆性地抑制肠系膜刷状缘的α-糖苷酶,延缓α-糖苷酶将多糖(如淀粉、寡糖等)分解为葡萄糖,从而减慢葡萄糖的吸收速度,降低餐后血糖。

阿卡波糖主要抑制α-淀粉酶,作用于大分子多糖的消化过程;伏格列波糖和米格列醇选择性地抑制双糖水解酶(麦芽糖酶、蔗糖酶),使双糖分解为单糖的过程受阻。

由于这种抑制作用是可逆的(α-糖苷酶抑制剂与α-糖苷酶结合数小时后又自行解离),所以碳水化合物向葡萄糖的转化仅仅是推迟,而不是完全阻断。

α-糖苷酶抑制剂对空腹血糖无直接作用,但可通过延缓肠道内糖的消化和吸收,降低餐后高血糖,减轻葡萄糖的毒性作用,改善胰岛素抵抗,进而使患者的空腹血糖也得到一定程度的改善。

α-糖苷酶抑制剂的适应证

(1)α-糖苷酶抑制剂主要适用于以餐后血糖升高为主的2型糖尿病患者,尤其是肥胖者及老年人。

对于空腹、餐后血糖均升高的患者,可与其他口服降糖药或胰岛素合用;(2)该药能降低糖耐量低减患者向糖尿病转化的风险,故可用于对糖耐量低减患者的干预治疗;(3)2型糖尿病患者服用磺脲类或双胍类降糖药效果不佳,尤其是餐后血糖控制不理想,可以加用α-糖苷酶抑制剂;(4)用于单纯饮食治疗血糖得不到满意控制的糖尿病患者,特别是肥胖者更为适宜;(5)对于1型糖尿病患者,α-糖苷酶抑制剂可作为胰岛素的辅助治疗药物,但不能单独使用α-糖苷酶抑制剂控制血糖。

α-糖苷酶抑制剂的禁忌证

对本品成分过敏者禁用;肝功能异常、肾功能明显减退(血肌酐大于177微摩尔/升)者不宜用;孕妇、哺乳期妇女以及18岁以下的患者禁用;有明显消化吸收障碍的慢性肠功能紊乱者、炎症性肠病(如溃疡性结肠炎)、肠道器质性病变者(如疝气、肠梗阻等)禁用;缺铁性贫血及有严重造血系统功能障碍者不宜用。

α-糖苷酶抑制剂的作用特点

(1)α-糖苷酶抑制剂几乎不被肠道吸收入血,对肝、肾功能影响甚微,几乎没有全身副作用。

(2)α-糖苷酶抑制剂对碳水化合物的消化和吸收只是延缓而不是完全阻断,最终对碳水化合物的吸收总量不会减少,因此不会导致热量丢失;该药不抑制蛋白质

和脂肪的吸收,故通常不会引起营养物质的吸收障碍。

换句话说,该药只对碳水化合物有效,对蛋白质和脂肪无效。

故多吃主食(即“碳水化合物”)多服药,不吃主食不服药。

早餐仅仅喝奶、吃鸡蛋者不需服用本药。

(3)主要用于降低餐后血糖,也可轻度降低空腹血糖。

(4)α-糖苷酶抑制剂不是通过刺激胰岛素分泌来降低血糖,因而不会增加胰岛β细胞的负担,相反,还可改善胰岛素抵抗,轻度降低胰岛素水平。

(5)阿卡波糖对淀粉酶的抑制作用最强,对双糖酶(蔗糖酶和麦芽糖酶)的抑制作用差;而伏格列波糖和米格列醇则恰好相反,因此,后两者的肠胀气副作用比前者轻一些。

(6)除可降低血糖以外,α-糖苷酶抑制剂尚可降低胰岛素、甘油三酯和胆固醇水平。

(7)α-糖苷酶抑制剂降糖效力大约相当于磺脲类、双胍类和胰岛素增敏剂的一半,单独使用不会引起低血糖。

(8)α-糖苷酶抑制剂不会增加患者体重,也无药物继发性失效的现象,同时可以减少心血管事件的发生。

(9)α-糖苷酶抑制剂可用于对糖尿病前期人群的早期干预。

α-糖苷酶抑制剂的临床应用

α-糖苷酶抑制剂可以单用,也可与磺脲类、双胍类或胰岛素联合应用。

α-糖苷酶抑制剂与磺脲类合用时,α-糖苷酶抑制剂可抑制碳水化合物的吸收,磺脲类药物可刺激胰岛素分泌,甚至对磺脲类药物继发性失效的患者也有效。

α-糖苷酶抑制剂与双胍类药物合用,利用α-糖苷酶抑制剂降低餐后血糖,靠双胍类药物增加外周组织对糖的利用,来共同降低空腹及餐后血糖。

α-糖苷酶抑制剂与胰岛素合用,可使胰岛素用量减少,从而减少低血糖的发生。

(1)阿卡波糖:商品名拜唐苹、卡博平,每片50毫克。

为预防肠胀气,可由小剂量开始,开始剂量25毫克,每日1~2次,观察数日,若无胃肠道副作用出现,即可增加至每次50毫克,每日3次,一般每日150毫克即可取得较满意的效果。

最大剂量可加至每次100毫克,每日3次。

为了提高本品抑制α-糖苷酶的效果,该药应与第一口饭一起嚼碎同服。

另外,该药的疗效及肠道不良反应与所进食物的组成有一定关系,食物中必须有足够量的碳水化合物(至少应占总热量的30%以上),本品方能奏效。

(2)伏格列波糖:商品名倍欣,每片0.2毫克,治疗量每次0.2~0.3毫克,每日3次,与第一口饭嚼碎同服。

由于其作用机制与阿卡波糖类似,故临床应用及注意事项与之相同。

(3)米格列醇:每片50毫克,每次1~2片,每日3次。

α-糖苷酶抑制剂应用警示

(1)α-糖苷酶抑制剂最常见的副作用是恶心、呕吐、食欲不振、腹胀、肠鸣,肛门排气增加,偶有腹泻、腹痛,多数患者继续服用或减量服用症状可缓解。

(2)α-糖苷酶抑制剂对α-糖苷酶的竞争性抑制作用必须有底物(即食物中的碳水化合物)参与,也就是说,它一定要与碳水化合物同时用,才能发挥降糖作用。

(3)α-糖苷酶抑制剂必须正确服用才能发挥疗效,要求在进餐时随第一口饭把

该药嚼碎一起服用。

(4)从小剂量开始服用,视血糖控制情况与消化道反应情况,逐渐调整剂量。

(5)单用α-糖苷酶抑制剂一般不会产生低血糖,但在与其他降糖药、胰岛素联合应用时,则有可能发生低血糖,此时,应立即口服或静脉注射葡萄糖治疗,口服其他糖类(如水果汁、水果糖、白糖等)及淀粉类食物无效。

这是因为α-糖苷酶活性被抑制,双糖及多糖的消化吸收受阻,葡萄糖水平不能迅速升高。

(6)α-糖苷酶抑制剂不能单独用于1型糖尿病的治疗。

(7)应避免将α-糖苷酶抑制剂与抗酸药、消胆胺、肠道吸附剂和消化酶抑制剂(如淀粉酶、胰酶等)同时服用,因后者可削弱前者的药效。

(8)有腹部手术史或肠梗阻患者、伴有明显消化吸收障碍的慢性肠功能紊乱患者及肝、肾功能不全者慎用。

(9)严重酮症、糖尿病昏迷、严重感染或严重创伤的患者及孕妇、哺乳期妇女和儿童禁用。

(10)对α-糖苷酶抑制剂过敏者禁用。

(11)正在服用泻药或止泻药者不宜用。

(12)酗酒者不宜用。