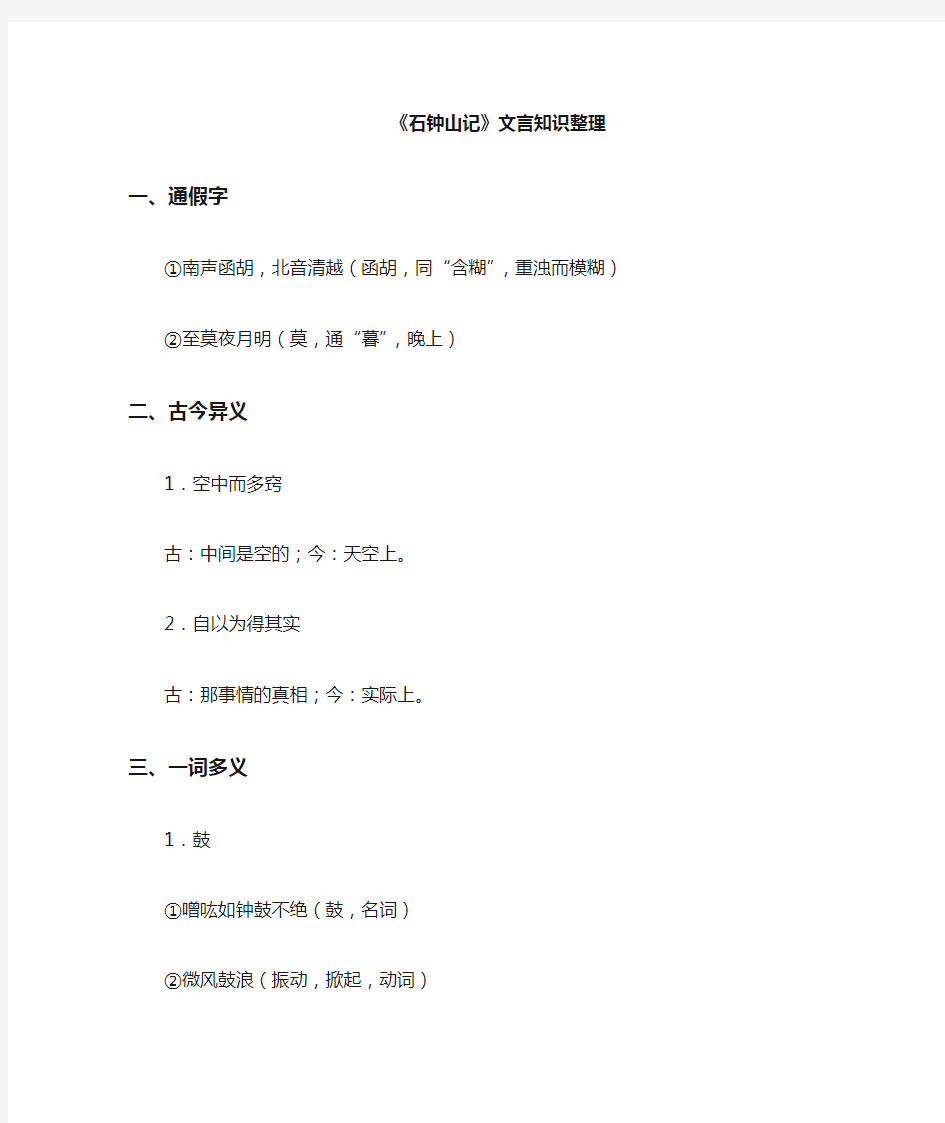

《石钟山记》文言知识整理

一、通假字

①南声函胡,北音清越(函胡,同“含糊”,重浊而模糊)

②至莫夜月明(莫,通“暮”,晚上)

二、古今异义

1.空中而多窍

古:中间是空的;今:天空上。

2.自以为得其实

古:那事情的真相;今:实际上。

三、一词多义

1.鼓

①噌吰如钟鼓不绝(鼓,名词)

②微风鼓浪(振动,掀起,动词)

2.莫

①至莫夜月明(“莫”通“暮”,日落的时候,名词)

②故莫能知(没有人,否定性无定代词)

3.自

①以为得之矣(自己,代词)

②余自齐安舟行适临汝(从,介词)

4.焉

①彭蠢之口有石钟山焉(兼词,相当于“于此”,在那里)

②硿硿焉(相当于“然”,“地”、“……的样子”,形容词词尾)

③微波入焉(相当于“于是”,即“到那里”,兼词)

④如乐作焉(无义,表陈述语气词,助词)

5.余

①余韵徐歇(剩余的,形容词)

②余尤疑之(我,代词)

6.得

①得双石于谭上(得到,找到,动词)

②固得观所谓石钟者(能够,助动词)

7.搏

①水石相搏(击,拍,动词)

②森然欲搏人(扑向,动词)

四、词类活用

(一)名词作状语

①余自齐安舟行适临汝(舟,用船,乘着船)

②大石侧立千尺(侧,在旁边)

③士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下(夜,在夜里,在晚上)

(二)名词作动词

①而此独以钟名(名,命名,取名)

(三)使动用法

①虽大风浪不能鸣也(鸣,使……鸣响)

五、特殊句式

(一)判断句

①石之铿然有声者,所在皆是也

②此鹳鹤也

③噌吰者,周景王之无射也

④窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也

⑤此世所以不传也

(二)省略句

①今以钟磬置(于)水中,虽大风浪不能鸣(之)也,而况石乎!

②磔磔(于)云霄间

③士大夫终不肯以小舟夜泊(于)绝壁之下

(三)宾语前置

①之人不余欺也(“不余欺”即“不欺余”)

②余是以记之(“是以”即“以是”)

(四)定语后置

①石之铿然有声者(即“铿然有声之石”)

(五)介词结构后置

①得双石于潭上

②又有若老人咳且笑于山谷中者

③而大声发于水上

六、一词多义:

1、而:扣而聆之(表顺接)

徐而察之(表修饰)

空中而多窍(表并列)

郦元之所见闻殆与余同,而言之不详(表转折)

2、焉:箜箜焉(相当于“然”,形容词词尾)

微波入焉(兼词,于此)

3、因:因得观所谓石钟者(趁机)

因笑谓迈曰(于是)

七、重点词义:

1、水石相搏(击、拍)

2、桴止响腾(传播)

3、余尤疑之(更加)

4、所在皆是也(这样)

5、适临汝(往)

6、余方心动欲还(刚才)(心惊)

7、则山下皆石穴罅(缝隙)

8、涵澹澎湃而为此也(形成)

9、与向噌洪者相应(先前)(应和)

10、郦元之所见闻殆与余同(大概)

11、此世所以不传也(…的缘故)

《石钟山记》 【文学常识】 1、苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。北宋著名文学家、书画家、诗人,豪放派词人代表。“唐宋八大家”之一。他学识渊博,多才多艺,在书法、绘画、诗词、散文各方面都有很高造诣。他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”;是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名,并称“欧苏”;诗歌与黄庭坚齐名,并称“苏黄”;他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称“苏辛”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。 记:古代文体,主要是记载事物,并通过记事、状物、写景、写人来抒发作者的感情和见解。 3、纪年法:(一)干支纪年法,干即天干,共十位:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;支即地支,共十二位:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。一干一支互相结合以纪年,六十年一轮。(二)帝王年号纪年法:皇帝即位,都要改元,称元年。汉武帝起有年号,后多用年号纪年。如开元,天宝为唐玄宗的年号。(三)王公年次纪年法,这种纪年法多在春秋,战国时代。如赵惠文王十六年,鲁孝公三十年等。 【写作特点】 这一篇带有考辨性质的游记,除描写所见景物外,还采取了记叙和议论相结合的手法,是一篇具有某些论说文特点,特别是驳论文特点的游记。说它具有论说文,特别是驳论文的某些特点,是因为文章一开头就提出问题,摆出靶子,并从逻辑上对李说作了初步的反驳;接着用亲访石钟山耳闻目见的事实,证实并补充了郦说,推翻了李说,使形象描写为证明和反驳服务。最后,在此基础上,提出了要重视“耳闻目见”而不可“臆断其有无”这一中心论点。交代写作意图。全文思路清楚,结构严谨,说理透辟,文笔流畅。 【通假字】 1、扣而聆之(“扣”同“叩”) 2、南声函胡 (“函胡”同“含糊”) 3、至莫夜月明 (“莫”同“暮”) 【词类活用】 A.使动:虽大风浪不能鸣也鸣:使。。。。鸣响 B.名词做动词: 1、微风鼓浪鼓:振动2而此独以钟名名:命名噌吰如钟鼓不觉 钟鼓:敲钟击鼓 磔磔云霄间 磔磔:磔磔地叫 C.形容词作动词 涵淡澎湃而为此也 涵淡:水波动荡;澎湃:波浪相激 D,形容词作名词 不知其浅深浅深:深度E.名词做状语 余自齐安舟行适临汝舟:乘船 大石侧立千尺侧:在旁边事不目见耳闻 目:用眼睛;;耳:用耳朵 士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下夜:在夜里 【值得积累的实词、虚词】 下临深潭(面临) 所在皆是也(这样) 适临汝(往) 因笑谓迈曰(于是) 余固笑而不信也(当 然,固然) 绝与向噌洪者相应(先 前)(应和) 笑李渤之陋(浅陋)乃 桴止响腾(传播) 郦元之所见闻殆与余同 (大概) 【一词多义】 鼓 ①噌吰如钟鼓不绝(鼓, 名词) ②微风鼓浪(振动,掀 起,动词) 2.莫 ①至莫夜月明(“莫” 通“暮”,夜晚,名词) ②故莫能知(没有人, 否定性无定代词) 3.自 ①自以为得之矣(自己, 代词) ②余自齐安舟行适临汝 (从,介词) 4.焉 ①彭蠢之口有石钟山焉 (兼词,相当于“于此”, 在那里) ②硿硿焉(相当于 “然”,“……的样子”, 形容词词尾) ③微波入焉(相当于 “于是”,即“到那里”, 兼词) ④如乐作焉(无义,表 陈述语气词,助词) 5.余 ①余韵徐歇(剩余的, 形容词) ②余尤疑之(我,代词) 6.得 ①得双石于谭上(得到, 找到,动词) ②固得观所谓石钟者 (能够,助动词) 7.搏 ①水石相搏(击,拍, 动词) ②森然欲搏人(搏击, 动词) 8.之 ①汝识之乎代词, 代钟声 ②笑李渤之陋也 的,结构助词 ③石之铿然有声者 定后标志,无义 9、而 ①而况石乎表递进 ②扣而聆之表顺接 ③而此独以钟名表 转折,但是 ④而长子迈将赴饶之德 兴尉表并列 ⑤徐而察之表修饰 ⑥涵淡澎湃而为此也 表因果,因而 10、虽 ①虽大风浪不能鸣也 即使 ②而渔工水师虽知而不 能言虽然 11、言 ①言之不详说 ②而渔工水师虽知而不 能言用文字表述、记载 12、然 ①然是说但是 ②石之铿然有声 者······的样子 13、自

《石钟山记》和《登泰山记》情景默写及答案 《石钟山记》 1、《石钟山记》一文中,作者怀疑郦道元说法的理由:, 更何况是大石呢 今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也 2、《石钟山记》一文中,作者怀疑李渤说法的理由:,。 石之铿然有声者,所在皆是也 3、《石钟山记》一文中,作者发现“噌吰如钟鼓不绝”声音的由来是:,,,。 则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。 4、《石钟山记》一文中,作者发现“窾坎镗鞳之声”的由来是: ,。 空中而多窍,与风水相吞吐 5、《石钟山记》一文中,作者实地探访石钟山命名的经历,有了深刻的感悟,并用反问语气说出 , , 事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎 《登泰山记》 1、《登泰山记》一文中,交代古长城的位置的两句,。 当其南北分者,古长城也。 2、《登泰山记》一文中,作者由泰山南麓开始攀登,行至一半,, ,于是登到了泰山之巅。 越中岭,复循西谷 3、《登泰山记》一文中,,是古人所说的天门,, ,极难行走。 今所经中岭及山巅崖限当道者道中迷雾冰滑,磴几不可登4、《登泰山记》一文中,作者登上泰山之巅欣赏到宏阔、美丽的雪景:,。

苍山负雪,明烛天南 5、《登泰山记》一文中,作者登上泰山之巅,在落日余晖中俯瞰泰安城的所见的美景:,。 汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。 6、《登泰山记》一文中,作者与友人于五鼓便等待日出,此时, ,不一会儿就依稀看见了的山,不久就看见了日出前天边云彩的异变,。 大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫 稍见云中白若摴蒱数十立者 极天云一线异色,须臾成五彩 7、《登泰山记》一文中,作者见到海上日出的壮观景色, ,。而此时回望日观以西山峰,在日光的照映下,,异彩纷呈。 正赤如丹,下有红光,动摇承之 或得日,或否,绛皓驳色

内容主题 本文通过写曹刿对长勺之战的论述以及弱鲁战胜强齐的史实,表现了曹刿卓越的政治才能和军事才能,说明了只有取信于民和运用正确的战略战术,把握好作战时机,才能取得战争胜利的道理。 编辑本段本文重点 重点写曹刿“论战”,而不是战争经过。并通过对比体现曹刿的政治远见和军事才能。与鲁庄王的愚昧形成对比。 编辑本段成语 一鼓作气:第一次击鼓能够振作士兵们的勇气。比喻趁劲头大的时候一下子把事情做完。(一鼓作气,再而衰,三而竭。——《曹刿论战》)再衰三竭:形容士气低落,不能再振作——(《曹刿论战》) 辙乱旗靡:车迹错乱,军旗倒下。形容军队溃败——《曹刿论战》 彼竭我盈:他们的士气已丧尽,我们的士气正旺盛。——(《曹刿论战》) 编辑本段作者简介 《左传》相传是春秋末期的鲁国史官左丘明所著。左丘明,中国春秋时史学家。鲁国人, 古今异义 1.又何<间>焉 (古义:参与今义:隔开不连接) 2.小大之<狱> (古义:案件今义:监狱 ) 3.弗敢<加>也 (古义:虚报夸大今义:增加) 4。必以<信>(古义:言语真实今义:诚信) 5.<牺牲>玉帛 (古义:祭祀用的牛、羊、猪等今义:为正义献出生命 ) 6.肉食者<鄙>,未能远谋(古义:目光短浅今义:语言、品行恶劣,不道德) 7.<可以>一战 (古义:可以凭借今义:能,行) 8.<再>而衰(古义:第二次今义:事情进行重复,再一次) 9..必以<情>(古义:实情今义:感情) 10.<忠>之属也(古义:尽力做好本分的事今义:忠诚、忠心) 11.忠之<属>也 (古义:类今义:同一家族的人) 12.衣食所<安>(古义:养今义:安稳) 13.弗敢<专>也(古义:个人专有今义:独自掌握或占有) 14.神弗<福>也(古义:赐福,保佑今义:幸运)

石钟山记知识点-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

石钟山记》知识点整理 一、通假字 ①南声函胡,北音清越(函胡,同“含糊”,重浊而模糊) ②至莫夜月明(莫,通“暮”,晚上) 二、古今异义 1.空中而多窍 古:中间是空的;今:天空上。 2.自以为得其实 古:那事情的真相;今:实际上。 三、一词多义 1.鼓 ①噌吰如钟鼓不绝(鼓,名词) ②微风鼓浪(振动,掀起,动词) 2.莫 ①至莫夜月明(“莫”通“暮”,日落的时候,名词) ②故莫能知(没有人,否定性无定代词)3.自 ①自以为得之矣(自己,代词) ②余自齐安舟行适临汝(从,介词)

4.焉 ①彭蠢之口有石钟山焉(兼词,相当于“于此”,在那里) ②硿硿焉(相当于“然”,“地”、“……的样子”,形容词词尾) ③微波入焉(相当于“于是”,即“到那里”,兼词) ④如乐作焉(无义,表陈述语气词,助词)5.余 ①余韵徐歇(剩余的,形容词) ②余尤疑之(我,代词) 6.得 ①得双石于谭上(得到,找到,动词) ②固得观所谓石钟者(能够,助动词) 7.搏 ①水石相搏(击,拍,动词) ②森然欲搏人(扑向,动词) 四、词类活用 (一)名词作状语 ①余自齐安舟行适临汝(舟,用船,乘着船) ②大石侧立千尺(侧,在旁边) ③事不目见耳闻(目,亲眼;耳,亲耳)

④士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下(夜,在夜里,在晚上) (二)名词作动词 ①而此独以钟名(名,命名,取名) (三)使动用法 ①虽大风浪不能鸣也(鸣,使……鸣响) 五、特殊句式 (一)判断句 ①石之铿然有声者,所在皆是也 ②此鹳鹤也 ③噌吰者,周景王之无射也 ④窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也 ⑤此世所以不传也 (二)省略句 ①今以钟磬置(于)水中,虽大风浪不能鸣(之)也,而况石乎! ②磔磔(于)云霄间 ③士大夫终不肯以小舟夜泊(于)绝壁之下(三)宾语前置 ①古之人不余欺也(“不余欺”即“不欺余”) ②余是以记之(“是以”即“以是”) (四)定语后置

《曹刿论战》中考知识点归纳 胡善山 一、词语理解 ①遂逐齐师(驱车追赶)②公问其故(缘故)③望其旗靡(倒下)④肉食者鄙(目光短浅)⑤牺牲玉帛(指祭祀用的猪、牛、羊等祭品)⑥小大之狱(案件)⑦齐师败绩()⑧又何间焉(参与)⑨忠之属(类)也有良田美池桑竹之属(类)神情于苏黄不属(zhu 相类似)⑩神弗福也(保佑)(11)既克(战胜)(12)公将鼓(击鼓)(13)彼竭我盈(满这里指士气旺盛)(14)(1)弗敢专也( 独自享有) (15)小惠未徧(同“遍”遍及) 二、重点句子翻译。 (1)夫大国,难测也。大国,是难以测度的。 (2)小信未孚,神弗福也。(这只是)小信用,未能(受到神灵充分)信任,神灵不会保佑你的。 (3)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。我看见他们的车辙印混乱,望见他们的军旗倒下,所以追击他们 (4)小惠未徧,民弗从也。这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的 (5)小大之狱,虽不能察,必以情。大小的案件即使不能一一明察,一定按照实情判断。 (6)下视其辙,登轼而望之。(他)下车察看齐军战车的车辙(轮迹),登上车前的横木远望齐军。(7)一鼓作气,再而衰,三而竭第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓勇气衰退,第三次击鼓勇气已经消失了。 (8)衣食所安,弗敢专也,必以分人。衣食一类养生的东西,我不敢独自享用,一定把它分给别人 (9)忠之属也。可以一战。这是做好本职一类的事情,可以凭借这个打一仗。 (10)肉食者鄙,未能远谋。居高位、享厚禄的官僚们目光短浅,不能深谋远虑。 内容理解 【1】曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?(用原文回答) 小大之狱,虽不能察,必以情。 【2】有人说,“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没;但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢?答:鲁庄公知人善任,用人不疑,虚心听取曹刿的意见,作为决策者,有一定的功劳。 【3】阅读全文,说说曹刿的“远谋”表现在哪些方面? 表现曹刿“远谋”的地方有:①战前:曹刿就预见到“肉食者鄙,未能远谋”;政治上懂得取信于民②在实战过程中能够针对敌我双方的实际,选择恰当的反击时机和追击的时机,表现了他在战略上的深谋远虑。 阅读全文,说说曹刿的智慧表现在哪些方面? ①能够针对敌我双方的实际,选择恰当的反击时机和追击的时机,显示了他卓越的军事才能。②说话要注意对象,要讲究方式方法。③政治上懂得取信于民; 【4】选文写乡人对战争的冷漠态度何鲁庄公的见识浅陋是为了反衬曹刿的爱国热情和深谋远虑。 【5】曹刿的主要战略思想是什么?

《石钟山记》文言知识整理 一、通假字 ①南声函胡,北音清越(函胡,同“含糊”,重浊而模糊) ②至莫夜月明(莫,通“暮”,晚上) ③汝识之乎(识,通“志”,知道) 二、古今异义 1.空中而多窍 古:中间是空的;今:天空上。 2.自以为得其实 古:那事情的真相;今:实际上。 三、一词多义 1.鼓 ①噌吰如钟.鼓不绝(鼓,名词) ②微风鼓.浪(振动,掀起,动词) 2.莫 ①至莫.夜月明(“莫”通“暮”,日落的时候,名词) ②故莫.能知(没有人,否定性无定代词) 3.自 ①自.以为得之矣(自己,代词) ②余自.齐安舟行适临汝(从,介词) 4.焉 ①硿硿焉(相当于“然”,“地”、“……的样子”,形容词词尾) ②微波入焉(相当于“于是”,即“到那里”,兼词) ③如乐作焉(无义,表陈述语气词,助词) 5.余 ①余.韵徐歇(剩余的,形容词) ②余.尤疑之(我,代词) 6.得 ①得.双石于谭上(得到,找到,动词) ②固得.观所谓石钟者(能够,助动词) 7.搏 ①水石相搏.(击,拍,动词) ②森然欲搏.人(扑向,动词) 四、词类活用 (一)名词作状语 ①余自齐安舟行适临汝(舟,用船,乘着船) ②大石侧立千尺(侧,在旁边) ③士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下(夜,在夜里,在晚上)(二)名词作动词

而此独以钟名(名,命名,取名) (三)使动用法 虽大风浪不能鸣也(鸣,使……鸣响) 五、特殊句式 (一)判断句 ①石之铿然有声者,所在皆是也 ②此鹳鹤也 ③噌吰者,周景王之无射也 ④窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也 ⑤此世所以不传也 (二)省略句 ①今以钟磬置(于)水中,虽大风浪不能鸣(之)也,而况石乎! ②磔磔(于)云霄间 ③士大夫终不肯以小舟夜泊(于)绝壁之下 (三)宾语前置 古之人不余欺也(“不余欺”即“不欺余”) (四)定语后置 石之铿然有声者(即“铿然有声之石”) (五)状语后置 ①得双石于潭上 ②又有若老人咳且笑于山谷中者 ③而大声发于水上 六、一词多义: 1、而:扣而聆之(表顺接) 徐而察之(表修饰) 空中而多窍(表并列) 郦元之所见闻殆与余同,而言之不详(表转折) 2、焉:箜箜焉(相当于“然”,形容词词尾) 微波入焉(兼词,于此) 3、因:因得观所谓石钟者(因此) 因笑谓迈曰(于是) 七、重点词义: 1、水石相搏(击、拍) 2、桴止响腾(传播) 3、余尤疑之(更加) 4、所在皆是也(这样) 5、适临汝(往) 6、余方心动欲还(刚才)(心惊) 7、则山下皆石穴罅(缝隙) 8、涵淡澎湃而为此也(形成) 9、与向噌洪者相应(先前)(应和)

《石钟山记》重点字词逐个解释及全篇知识点梳理

3.自 ①自以为得之矣(自己,代词) ②余自齐安舟行适临汝(从,介词) 4.焉 ①彭蠢之口有石钟山焉(兼词,相当于“于此”,在那里) ②硿硿焉(相当于“然”,“地”、“……的样子”,形容词词尾) ③微波入焉(相当于“于是”,即“到那里”,兼词) ④如乐作焉(无义,表陈述语气词,助词) 5.余 ①余韵徐歇(剩余的,形容词) ②余尤疑之(我,代词) 6.得 ①得双石于谭上(得到,找到,动词) ②固得观所谓石钟者(能够,助动词) 7.搏 ①水石相搏(击,拍,动词) ②森然欲搏人(扑向,动词) 四、词类活用 (一)名词作状语 ①余自齐安舟行适临汝(舟,用船,乘着船) ②大石侧立千尺(侧,在旁边) ③事不目见耳闻(目,亲眼;耳,亲耳) ④士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下(夜,在夜里,在晚上)(二)名词作动词 ①而此独以钟名(名,命名,取名) (三)使动用法 ①虽大风浪不能鸣也(鸣,使……鸣响) 五、特殊句式 (一)判断句 ①石之铿然有声者,所在皆是也 ②此鹳鹤也 ③噌吰者,周景王之无射也 ④窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也 ⑤此世所以不传也 (二)省略句 ①今以钟磬置(于)水中,虽大风浪不能鸣(之)也,而况石乎! ②磔磔(于)云霄间 ③士大夫终不肯以小舟夜泊(于)绝壁之下

(三)宾语前置 ①古之人不余欺也(“不余欺”即“不欺余”) ②余是以记之(“是以”即“以是”) (四)定语后置 ①石之铿然有声者(即“铿然有声之石”) (五)介词结构后置 ①得双石于潭上 ②又有若老人咳且笑于山谷中者 ③而大声发于水上 六、一词多义: 1、而:扣而聆之(表顺接) 徐而察之(表修饰) 空中而多窍(表并列) 郦元之所见闻殆与余同,而言之不详(表转折) 人而无仪《相鼠》(表假设) 2、焉:箜箜焉(相当于“然”,形容词词尾) 微波入焉(兼词,于此) 4、因:因得观所谓石钟者(趁机) 因笑谓迈曰(于是) 七、重点词义: 1、水石相搏(击、拍) 2、桴止响腾(传播) 3、余尤疑之(更加) 4、所在皆是也(这样) 5、适临汝(往) 6、余方心动欲还(刚才)(心惊) 7、则山下皆石穴罅(缝隙) 8、涵澹澎湃而为此也(形成) 9、与向噌洪者相应(先前)(应和) 10、郦元之所见闻殆与余同(大概) 11、此世所以不传也(…的缘故) 【寓意/主旨】 《石钟山记》是北宋文学家苏轼于宋神宗元丰七年(1084年)游石钟山后所写的一篇考察性的游记。文章通过记叙对石钟山得名由来的探究,强调要正确判断一件事物,必须要深入实际,认真调查。 【写作特点】

《石钟山记》 1.对于石钟山的得名缘由,有郦道元和李渤的两种说法。郦道元认为, ,,。李渤认为,,,因而得名石钟山。 2.对于郦道元和李渤的说法,人们和作者的看法是,。 ,。 3.作者怀疑郦道元的说法原因在于,,!作者怀疑李渤的说法原因在于,,,? 4.作者到了绝壁下所见所闻之景是什么,, ;,,; ,。 5.作者徐徐观察,发现发出噌吰声的原因是什么,, ,,。 6.作者调转小舟,发现发出窾坎镗鞳之声的原因是什么, ,,,,,。 7.苏轼在《石钟山记》中用反诘句提出全文的中心是:“_____________,___________,________?”这句话是作者经过实地考察后得出的必然结论,也是对李渤的主观臆断、自以为是态度的批评. 8.接下来讲的三方面情况“_________________,________________,_______________;_______________________,________________;____________________________”都是在说石钟山得名的由来在世上没有流传下来的原因. 答案 1.郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。 南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。 2.是说也,人常疑之。然是说也,余尤疑之。 3.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎! 石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉? 4.大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。 5.徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。 6.舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声。 7.事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎? 8.郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。

《曹刿论战》 一、文学常识 1、本文选自《左传》 2、《左传》是儒家经典之一,相传是春秋时期左丘明所作,是根据鲁史写的编年体史书。 二、语音 刿(guì)孚(fú)辙(zhé)轼(shì)遂(suì)盈(yíng)靡(mǐ) 公与之乘(chéng)玉帛(bó)鄙(bǐ)又何间(jiàn)焉弗(fú)敢专也 三、古今异义词 1、小大之狱狱:古义:案件今义:监狱 2、牺牲玉帛牺牲:古义:古代祭祀用的牛、羊、猪等祭品今义:为正义事业献出自己的生命。 3、可以一战可以:古义:可以凭借今义:能够或允许 4、又何间焉间:古义:参与今义:隔开、不连接,如间断、间隔等 5、衣食所安安:古义:养生今义:安全、安定 6、齐师伐我师:古义:军队今义:师长 7、再而衰再:古义:第二次今义:表示事情或行为重复,又一次 8、必以情情:古义:实情今义:感情 9、忠之属也忠:古义:尽力做好本分的事今义:忠诚 四、词类活用 1、神弗福也福:名词用作动词,赐福 2、一鼓作气鼓:名词用作动词,击鼓(进军) 五、一词多义 1、故:故克之(因此,所以)公问其故(缘故,原因) 2、间:又何间焉(参与)中间力拉崩倒之声(夹杂) 3、从:战则请从(跟随)民弗从也(服从,听从您的命令拼死作战) 4、以:何以战(凭,靠,凭借)必以分人(把)必以情(按照)必以信(用) 5、之:肉食者谋之(代词,代这件事)小大之狱(结构助词,的)故克之(它,代齐军) 公与之乘(代词,他)公将鼓之(助词,无意义) 六、理解性默写 1、《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:小大之狱,虽不能察,必以情。 2、曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:肉食者鄙,未能远谋。 3、曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:视其辙乱,望其旗靡; 4、本文中出现的成语有:一鼓作气、再衰三竭、辙乱旗靡。 5、曹刿阻止鲁庄公追击的原因是:惧有伏焉。(限四个字) 6、曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?小大之狱,虽不能察,必以情 7、鲁军发起反攻的时机选择在彼竭我盈之时,鲁军追击敌军的时机选择在齐军辙乱旗靡之时。 8、文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:请见、请从。 9、文中“忠之属也”具体指的是小大之狱,虽不能察,必以情。 10、曹刿请见的主要原因是:肉食者鄙,未能远谋。 七、重点语句翻译 1、忠之属也。可以一战。战则请从

高三语文总复习资料:基础知识点 一.语法知识 1..实词 (1).名词 ①人或事物②时间③表方位 (2)代词 ①人称代词(你,我,他)②疑问代词(谁,什么,哪儿,为什 么)③指示代词(这,哪,这样) (3)动词 ①表示动作行为(唱,支持,保持)②发展变化(长大,升高,增加)③表心理变化(喜欢,厌恶) ④存在消失(有出现,消失)⑤使令(派,叫,让,请,允许,奖励)⑥可能意愿(能,会,应) ⑦表示趋向(来,进来,过去)⑧判断(正是,是,就是) ⑷形容词 ①事物状态(明媚,娴静,激动)②事物性质(快,多少,伟大, 诚实)③事物形状(圆,方,长) ⑸数词 ①确词(二,亿,二分之一)②概数(几许多三四十)③序数(第一,初二,老大) ⑹量词 ①物量(斤,两,辆,朵,枝,个)②动量(阵,顿,次,遭,回,圈,趟)

2.虚词 ⑴.副词:修饰动词或形容词,表时间,范围,程度,肯定,否 定语气 ①表时间,频率(已经,曾经,刚才,正在,将要,快要,马上,立刻,顿时,渐渐,终于,忽然,偶尔,常常,往往,永远,一直,永久,一向,一再,再三,再次) ②表程度(很,非常,更加,十分,最,太,稍微)③表范围(全,都,总共,仅仅,只) ③表重复(连续,又,再。也,还)⑤表语气(可,却,倒,偏, 难道)⑥表肯否(可能,不,没有,没,必定,也许,或许) ⑵.介词:用在名词、代词或词组前面,把他们合起来修饰或补 充说明动词的,表示时间、处所、方向、对象、介宾短语(状语、补) ①表处所、方向(从、自、往、朝、向、到、在、于、有)②表时间(从、自从、到、在、当、于)③表状态、方式(按照、以) ④表原因(由于)⑤表目的(为、为了、为着、给)⑥表对象、关联(对、对于、关于、至于、连、同、跟、和、于) ⑦表排除(除了、除)注:介词不能单独使用,不能加时间助词,可表趋向动词。 ⑶.连词:用来连接句子(和、同、跟、当、以及、及、并且、而且、而、或、不但) ⑷助词 ①时态动词(着、了、过)②结构助词(的、地、得、所)③语气助词(呢、么、吗、吧、罢了) 注:独立运用能力太差除了“所”字之外都念轻音 ⑸.叹词 ⑹拟声词句子成分:主、谓、宾、定、状、补

石钟山记情景默写 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

高二语文第五单元测试题 1.基础知识(36分,每小题3分) 1.下列词语中加点的字注音全部正确的一项是()A.逸.豫(yí)溺.爱(nì)拜谒.(jè)省.视(xǐng) B.度.曲(dù)提挈.(qiè)臆.断(yì)谥.号(shì) C.澎湃.(pài)铿.然(kēng)仆碑 ..(pū)庐冢.(zhōng)D.瑰.怪(guī)誊.写(yù)懈怠.(dài)谬.误(miù) 2.下列句子中含有通假字的一项是() A 子孙视之不甚惜,举以予人 B 而陋者乃以斧斤考击而求之 C 一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出 D 至莫夜月明,独与迈乘小舟至绝壁下3.下列句中加点的词,解释不正确的一项()A.六国互丧.(交互)盖.失强援(大概) B.思厥先.祖父(敬称已去世的尊长)暴秦之欲无厌.(讨厌) C.强弱胜负已判.(确定,判定)终继五国迁.灭(改变) D.后秦击赵者再.(第二次)苟.以天下之大(如果) 4.下列加点字的意义和用法相同的一组是()○1薪不尽,火不灭。此言得.之○1有碑仆道,其文.漫灭 A B ○2此余之所得.也○2独其为文.犹可识 1其好游者不能穷.也○1盖其又深,则其至.又加少矣 C D 2四时之景不同,而乐亦无穷.也○2尽吾志也而不能至.者,可以无悔矣 5.下列句中加点的词,解释不正确的一项是()A.岂独.伶人也哉(仅仅)B.原.庄宗之所以得天下(推究) C.举天下之豪杰,莫.能与之争(不)D.遣从事 ..以一少牢告庙(泛指一般官吏)6.下列各句加点字的意思与现代汉语相同的一项是() ○1较秦之所得,与战胜而得者,其实 ..之理 ..○3存亡 ..百倍○2思厥先祖父 ○4可谓智力 ..不赂而胜之之势 ..孤危○5而犹有可以 ○6而从六国破亡之故事 ..,理固宜然 ..○7至于颠覆 A.○3○4○6 B.○1○7 C.○2○3○5 D.○3○7 7.下列句中加点的词,与现代汉语词义不相同的一项是() A 郦元以为 ....下临深潭 B 则山下皆为石穴罅,不知其浅深 C 事不目见耳闻,而臆断 .. ..其有无,可乎 D 陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实8.下列加点的字的词类活用分类正确的一项是:()○1后秦击赵者再,李牧连却.之○2以事秦之心礼.天下之奇才 ○3燕赵之君,始有远略,能守其土,义.不赂秦○4则其好游者不能穷.也

曹刿论战知识点归纳 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

曹刿论战知识点归纳 一、文学常识 本文选自《左传》,传说是春秋时期左丘明根据鲁国史料编写的编年体史书。记载春秋时期各诸侯国的政治.经济.军事.外交.文化等方面的情况。书名原为《左氏春秋》,后人称为《春秋左氏传》,简称《左传》。 二.重点字词解释 师:军队。伐(fá):讨伐,攻打。肉食者:吃肉的人,这里指居高位、得厚禄的人。 间(jiàn):参与。鄙:鄙陋。这里指目光短浅。乃:于是,就。见:觐见。 何以战:即“以何战”,宾语前置。凭什么作战。以:介词,用,凭,靠。 安:养。弗,不。专,独自专有。对:应答。一般用于下对上的回答。 徧:通“遍”遍及、普及。牺牲:用来祭祀的猪、牛、羊等。玉帛,玉器和丝 织品。 加:虚夸,这里指以少报多。信,信实,意思是对神说实话。孚,为人所信服。 福:名词作动词,赐福,保佑。狱:案件。虽:即使。察:明察。 情:(以)实情判断。忠,尽力做好分内的事。属,一类事。 可以一战:可以之一战,可凭借(这个条件)打一仗。 战则请从:(如果)打仗,就请允许我跟随着去。 鼓:名词作动词,击鼓进军。之,凑足音节,无实在意义。 败绩:大败。驰:驱车(追赶)。辙(zhé):车轮轧出的痕迹。 轼:此指车前的横木。逐:追赶、追击。既克:已经战胜。既,已经。克,战胜,攻下。 故:原因,缘故。 夫战,勇气也:作战是靠勇气的,“夫”,发语词,议论或说明时,用在句子开头,无实义。 一鼓作气:第一次击鼓(能够)振作(士兵们的)勇气。作,振作。鼓,击鼓。 再:第二次。竭:(士气)枯竭。测:估计,推测。伏:埋伏。靡(mǐ):倒下。 盈:充满。这里指士气正旺盛。 三.古今异义 1.又何<间>焉 (古义:参与今义:隔开不连接) 2.小大之<狱> (古义:案件今义:监狱 ) 3.弗敢<加>也 (古义:虚报夸大今义:增加) 4.必以<信>(古义:言语真实今义:诚信) 5.<牺牲>玉帛 (古义:祭祀用的牛、羊、猪等今义:为正义献出生命 ) 6.肉食者<鄙>,未能远谋(古义:目光短浅今义:语言、品行恶劣,不道德) 7.<可以>一战 (古义:可以凭借今义:能,行)

石钟山记默写翻译原创 落实学案(三)2020.3.10 ●学习自测: 一、课内预习: (一)默写: 1、苏轼在《石钟山记》末尾自述他写作此文的原因是“____________,______________,_______________。 2.、苏轼在《石钟山记》中用反诘句提出全文的中心是:“__________________,___________________,?”这句话是作者经过实地考察后得出的必然结论,也是对李渤的主观臆断、自以为是态度的批评。 3、郦道元认为石钟山下面靠近深潭,同时_____________,___________而发出的声音好像大钟一般。 4、苏轼探访石钟山的时间是“莫夜月明”时分,同游者是长子苏迈,方式是“乘小舟”,地点是“绝壁下”。然后写绝壁下的情景:看见的是________________,_________________,_____________的大石;听到的是山上鹘鸟因听到人的声音,而有______________________的惊叫声,以及________________________________的山谷中鹳鹤的怪叫声。描绘出一幅阴森可怖、冷清凄厉的石钟山夜景。 5、文中直接具体地提到了石钟山名为石“钟”山的话语,即苏轼笑着对他的儿子苏迈所说的:______________,是周景王无射钟的声音,_______________,是魏庄子歌钟的声音。 (二)翻译: 1.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎! 2.枹止响腾,余韵徐歇,自以为得之矣。 3.石之铿然有声者,所在皆是也。 4.而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。

《曹刿论战》知识梳理 一、作者作品。 课文选自《左传·庄公十年》。是一部史学和文学名著。也是我国古代第一部编年体史书。儒家经典之一,叙述春秋时期各国的重要史实,相传是鲁国史官左丘明根据鲁国国史《春秋》编的。又称《春秋左氏传》《左氏春秋》。《左传》和《公羊传》、《谷梁传》合称为“春秋三传”。本文所写的战争是齐鲁两国间的一次战争,因战场在长勺,又称“长勺之战”。 二、字音字形 曹刿(ɡuì)又何间(jiàn)焉弗(fú)小信未孚(fú)玉帛(bó)下视其辙(zhé) 登轼(shì)败绩(jì)遂(suì)逐(zhú)齐师旗靡(mǐ) 三、词语汇总 (一)重点词语释义 1.齐师.伐我师:军队 2.肉食者 ...谋之肉食者:吃肉的人。这里指当权者。 3.肉食者鄙.鄙:浅陋。这里指目光短浅 4.衣食所安.,弗敢专.也安:安身专:独自享有 5.对.曰对:回答。一般用于下对上的回答 6.小惠未徧.遍:遍及、普遍 7.虽不能察.察:明察 8.必以情.情:实情 9.忠.之属.也忠:尽力做好分内的事属:类 10.战则请从.从:跟随 11.齐师败绩 ..败绩:大败 12.公将驰.之驰:驱车追赶 13.既.克既:已经 14.一鼓作.气作:振作 15.彼竭.我盈.竭:衰竭盈:充满,这里指士气正旺盛 16.难测.也测:推测,估计 17.惧有伏.焉伏:埋伏

18.望其旗靡.靡:倒下 (二)通假字 1.小惠未徧.徧同遍,遍及、普遍。 (三)古今异义 1.小大之狱.古义:诉讼事件今义:监狱 2.牺牲 ..玉帛古义:祭祀用的牛、羊、猪等今义:为了正义的目的舍弃自己的生命 3.又何间.焉古义:参与今义:中间 4.弗敢加.也古义:虚夸,夸大今义:增加 5.再.而衰古义:第二次今义:又一次 6.必以信.古义:实情今义:书信 7.忠.之属也古义:尽力做好分内的事今义:忠诚。 (四)词类活用 1.神弗福.也福:名词作动词,赐福,保佑 2.公将鼓.之鼓:名词作动词,击鼓进军。 3.小信未孚.孚:使动用法,使……信服 4.忠.之属也忠:形容词作动词,尽力做好分内的事。 5.下.视其辙下:名词作状语,向下。 (五)一词多义 1.师:①遂逐齐师(军队)②三人行,必有我师焉(老师) 2.故:①故克之(因此,所以)②公问其故(缘故,原因) 3.从:①战则请从(跟随)②民弗从也(服从、听从) 4.请:①曹刿请见(请求)②战则请从(请让我) 5.信:必以信(实情)②小信未孚(信用) (六)虚词归纳 1.其:其乡人曰代词,他,这里指曹刿 吾视其辙乱代词,他们,指齐军 2.以:可以一战凭借 必以信按照 必以分人把

(七)石钟山记 苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字___________,又字和仲,号___________,眉州眉山(今四川眉山市)人,中国_________时期的文豪,“___________”家族(另有其父 ___________和其弟___________)成员之一,“___________”之一。其诗,词,赋,散文,均成就极高,且善书法和绘画,___________的创始人和代表作家,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国数千年历史上被公认文学艺术造诣最杰出的大家之一。其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄,又与陆游并称苏陆;词与辛弃疾并称苏辛;其画则开创了湖州画派,苏门六学士是指__________________________________________________________________、书法“宋四家”是____________________________________________。现存诗3900余首,代表作品有《___________》、《___________》、《___________》等。 一、通假字 1.扣.而聆之“扣”通“__________” 2.南生函胡 ..“函胡”通“__________” 3.至莫.夜月明“莫”通“__________” 4.汝识.之乎“识”通“__________” 5.而陋者乃以斧斤考.击而求之“考”通“__________” 二、古今异同词 1.郦元以为 ..……古义:____________; 今义:______________。 2.自以为得其实 ..古义:____________;今义:______________。 3.空中 ..为多窍古义:____________;今义:______________。 4.此时所以 ..不传也古义:____________;今义;______________。 三.词类活用 1、余自齐安舟.形适临汝活用类型:______;义:_____________。 2、事不目.见耳闻活用类型:______;义:_____________。 3、大石侧.立千尺活用类型:______;义:_____________。 4、士大夫终不肯以小舟夜.泊绝壁之上活用类型:______;义:_____________。 5、虽大风大浪不能鸣.也活用类型:______;义:_____________。 6、而此独以钟名.,何哉活用类型:______;义:_____________。 四、句式特点 1、此世所以不传也() 2、石之铿然有声,所在皆是也() 3、得双石于潭上() 4、古之人不余欺也() 5、而大声发于水上() 6、余是以记之() 五、指出下列偏义复合词所偏之词1、郦元之所见闻 ..(偏在"______") 2、不知其浅深 ..(偏在“______”) 六、应知应会的重点词语 1、郦元下临()深潭,微风鼓()浪,水石相搏()声如洪()钟。 2、是()说也,人常疑之 3、虽()大风浪不能鸣也 4、至唐李渤始()访其遗踪 5、扣()而聆()之 6、余尤()疑之 7、余自齐安舟行适()临汝 8、又有若老人咳且()笑于山谷中者,或()曰此鹳鹤也 9、空中而多窍() 10、汝识()之乎 11、事不目见事闻,而臆()断其有无,可乎 12、郦元之所见闻,殆()与余同 13、而陋()者乃()以斧斤()考()击而求之 七、重要虚词 焉 1、彭蠡之口有石钟山~() 2、硿硿~() 3、微波入~() 4、如乐作~() 而 1、今以钟置水中,虽大风浪不能鸣也,~况石乎() 2、得双石于潭上,扣~聆之() 3、~此独以钟名,何哉() 4、余自齐安舟行适临汝。~长子迈将赴饶之德兴蔚() 5、徐~察之() 6、涵淡澎湃~为此也() 7、而渔工水师虽知~不能言( ) 8、盖叹郦元之简,~笑李渤之陋也() 9、空中~多窍() 10、事不目见耳闻,~臆断其有无,可乎() 然 1、~是说也,余尤疑之() 2、石之铿~有声音() 3、森~欲搏人() 自 1、自以为得之矣() 2、余~齐安舟行适临汝() 莫 1、故~能知()

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉? 元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!” 事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。 【情境默写】 1.在《石钟山记》中,苏轼用一个定语后置句认为“敲击后能发出声响的石头,到处都这样的”是:____________________,____________________。2.在《石钟山记》中,苏轼认为石钟山的得名由来在世上没有流传下来的原因,除了郦道元记录不详细和渔工水师不能用文字记载以外,还在于“______ ______________”,从而说明了实践的重要性。 3.在《石钟山记》中,苏轼用一个略带反问的疑问句指出“任何的事情不用眼睛看不用耳朵听,只凭主观臆断去猜测它的有或没有,这样做是不可以的”的句子是:____________________,____________________,__________________

《曹刿论战》知识点梳理 一.读音 刿(guì)孚(fú)辙(zhé)轼(shì)遂(suì)盈(yíng)靡(mǐ)玉帛(bó)鄙(bǐ)又何间(jiàn)焉小惠未徧(biàn)弗(fú)敢专也 二.通假字 1、小惠未徧,民弗从也徧:同“遍”,遍及、普遍 三.古今异义词 1、小大之狱狱:古义:官司、案件今义:监狱 2、牺牲玉帛牺牲:古义:古代祭祀用的牛、羊、猪等祭品今义:为正义事业献出自己的生命。 3、齐师伐我伐:古义:讨伐,攻打今义:砍伐 4、又何间焉间:古义:参与今义:中间,隔开,不连接,空间,时间 5、肉食者鄙鄙:古义:鄙陋,这里指目光短浅今义:轻视,看不起 6、弗敢加也加:古义:虚夸,以少报多今义:增加 7、虽不能察虽:古义:即使今义:虽然 8、再而衰再:古义:第二次今义:表示事情或行为重复,又一次 9、必以信信:古义:信实、诚实今义:书信 10、忠之属也忠:古义:尽力做好本分的事今义:忠诚 四、词类活用 1、神弗福也福:名词用作动词,赐福

2、一鼓作气鼓:名词用作动词,击鼓(进军) 五、一词多义 1、间:①肉食者谋之,又何间焉()②挑拨离间()亲密无间() 2、师:①遂逐齐师()②三人行,必有我师焉() 3、属:①忠之属也()②属予作文以记之() 4、牺牲:牺牲玉帛()为国牺牲() 5、故:故克之(因此,所以)公问其故(缘故,原因) 6、请:曹刿请见(请求)战则请从(请让我) 7、从:战则请从(跟随)民弗从也(服从,听从您的命令拼死作战) 8、以:何以战(凭,靠,凭借)必以分人(把) 9、之:肉食者谋之(代词,代这件事)小大之狱(结构助词,的)公与之乘(代词,他) 六、重点词语解释 1、既克,公问其故(克:战胜) 2、肉食者谋之,又何间焉间:参与 3、忠之属也。可以一战可以:可凭借 4、肉食者鄙鄙:浅陋,这里指目光浅短 5、望其旗靡靡:倒下 6、公将驰之驰:(驱车)追赶 7、弗敢专也专:独自享有,独自专有 8、小信未孚孚:为人所信服,信服

一.字词 1. 通假字 1)师者,所以传道受.业解惑也。(同“授”,传授,讲授。) 2)或不焉(冋“否”) 古今异义 1)古之学.者必有师古: 求学的人。今:有专门学问的人。 2)小学而大遗古: 小的方面。今:学校。 3)今之众人古: 般人。今:表示很多人。 4)师者,所以.传道受业解惑也古: 用来……的。今:表示因果关系的连词。 5)吾从而师之古: 跟随并且。今:表目的或结果,是连词。 6)句读之不知古: 句子中间需要停顿的地方。今:看着文字发出声 音。 7)是故弟子不必不如师古: 不一定。今:用不着、不需要。 8)是故,无贵无贱,无长无少古: 无论。今:没有,否定副词。 3?词类活用 1)n. T意动 吾从而师之吾师道也 2) a. T n. 是故圣益圣,愚益愚(圣人、愚人) 小学而大遗(小的方面、大的方面) 位卑则足羞,官盛则近谀(卑:卑贱的人、低下的人;盛:势盛位高的人) 师者,所以传道受业解惑.也(疑惑的问题、糊涂的问题) 吾未见其明也(高明的地方) 3)n. T v.:其下圣人也亦远矣(低于) 4) a. T v.:惑而不从师(形容作动,遇到疑难问题) 5)使动:授之书而习.其句读者也(使……学习) 4. 一词多义 1)师 古之学者必有师.(名词,老师) 师道之不传也久矣(动词,从师求学) 吾从而师之(名词意动,以……为师) 吾师道也(名词意动,以……为师) 2)传 师者,所以传.道受业解惑也(动词,传授) 师道之不传也久矣(动词,流传)

六艺经传皆通习之(zhu a n,名词,解释六经的著作) 3)道 所以传道.受业解惑也(名词,道理) 师道之不传也久矣(风尚) 道相似也(名词,道德学问) 4)惑 惑之不解(名词,疑难问题) 于其身也,则耻师焉,惑.矣(形容词,糊涂) 惑而不从师(形容作动,遇到疑难问题) 5. 重点实词 1)其闻道也固.先乎吾(本来) 2)夫庸.知其年之后生于吾乎(难道) 3)犹且.从师而问焉(尚且,还) 4)士大夫之族.(类) 5)今其智乃.反不能及(竟然) 6)圣人无常.师(固定的) 7)余嘉.其能行古道(赞赏) 8)六艺经传皆通.习之(普遍) 9)于其身也,则耻师焉,惑.矣(糊涂) 6. 虚词 1. 而 1)连词,表承接 人非生而.知之者吾从而.师之择师而.教之 2)连词,表转折 惑而不从师小学而.大遗 3)连词,表并列 授之书而.习其句读者也 4)连词,表修饰 则群聚而.笑之 5)与“已”连用,表陈述语气 如是而.已 2. 于 1)介词,比:夫庸知其年之先后生于.吾乎 2)介词,向:而耻学于.师 3)介词,对于:于.其身也 4)介词,从:其皆出于.此乎 5)介词,表被动,被:不拘于.时 3.也 1)句中语气词,表停顿:其闻道也.固先乎吾 2)句末语气助词,与“欤”连用,加强语气:其可怪也欤 4.乎 1)介词,相当于“于”,在;表比较:生乎.吾前,其闻道也固先乎.吾2)语气助词,表反问,吗:夫庸知其年之先后生于吾乎. 3)语气助词,表揣测,吧:其皆出于此乎 . 4)语气助词,表感叹,与“嗟”连用,唉:嗟乎.!师道之不传也久矣