地震勘探的野外工作

- 格式:ppt

- 大小:793.00 KB

- 文档页数:59

地震勘探原理和野外工作方法

地震勘探,哇塞,这可是个超级厉害的技术呢!它就像是给地球做一次深入的“体检”。

地震勘探的野外工作那可是有一套严谨的步骤和超多需要注意的地方呢。

首先得选好合适的工区,这可不能马虎,就像盖房子得选好地基一样重要。

然后要布置好测线,这就像是给地球画好了“经络图”。

接着就是激发地震波啦,这可得掌握好力度和时机,不然怎么能得到清晰准确的信号呢。

在接收地震波的时候,那些仪器设备可都得精挑细选,还得好好调试,确保能准确无误地记录下每一个细微的波动。

哎呀,这里面的讲究可真是多啊,稍有不慎就可能前功尽弃呢!

在这个过程中,安全性和稳定性那是至关重要的呀!就好比走钢丝,必须得小心翼翼。

工作人员要时刻注意自身安全,毕竟是在野外嘛。

而且那些设备也得稳定运行,不能出啥岔子,不然这工作还怎么进行下去呢?这可不是闹着玩的呀!

地震勘探的应用场景那可太广泛啦!找石油、找天然气,它可都是大功臣呢!它的优势也很明显呀,能深入地下,探测到那些隐藏的宝藏。

这就好像有一双透视眼,能看穿地球的内部,多厉害呀!

就拿找石油来说吧,曾经有个地方大家都觉得没啥希望了,但是通过地震勘探,嘿,居然发现了大油田!这可把大家乐坏了呀!这就是地震勘探的厉害之处,能在看似不可能的地方创造奇迹,给人们带来惊喜和希望。

我觉得地震勘探真的是一项非常了不起的技术,它让我们对地球有了更深入的了解,也为我们的生活带来了很多便利和惊喜!它就像是一把神奇的钥匙,打开了地球内部的秘密之门!。

地质灾害野外调查员的工作内容嘿,你知道地质灾害野外调查员都干些啥不?今天我就来给你讲讲咱这充满刺激和挑战的工作内容吧!咱这工作啊,首先就是到处跑。

可不是那种游山玩水的跑哦,是带着任务去各种偏远山区、荒野啥的。

就说有一次吧,我们接到任务要去一个山区调查泥石流的潜在风险。

一大早,我们就背着各种装备出发了。

那山路啊,崎岖得不行,车开到一半就没法走了,只能靠两条腿。

一路上,我们得穿过茂密的树林,那树枝子不停地划拉着脸,感觉都快成“大花脸”了。

到了目的地,就得开始仔细观察地形地貌啦。

拿着地图和仪器,这儿瞅瞅那儿看看。

要看看山坡的坡度是不是太陡啦,土壤是不是松动啦,还有周围的植被情况等等。

有一回,我发现一个小山坡上有一些裂缝,这可不得了,赶紧拿出本子记录下来,还得拍照取证。

然后用工具挖开一点土,看看里面的情况,分析分析是不是有滑坡的可能。

这时候可就得小心了,万一不小心引发点啥,那可就麻烦了。

除了观察地形,还得和当地的老乡聊天。

老乡们可都是“活地图”,他们知道很多关于这片地方的事儿。

有一次,一个大爷跟我们说,以前下大雨的时候,山上有块石头滚下来过,可把他吓得不轻。

我们一听,赶紧顺着大爷指的方向去看看,说不定这就是个潜在的地质灾害点呢。

和老乡聊天可得有耐心,有时候他们的方言咱还听不太懂,就得连比划带猜的,那场面还挺逗乐。

采集样本也是个重要工作。

有时候要挖点土,有时候要捡几块石头。

有一次我们在河边发现一些奇怪的石头,看着像是被水冲蚀过的,但又不太一样。

我们就小心翼翼地把石头装起来,准备带回去研究。

这石头还挺沉的,背着它走了好长一段路,感觉自己都快成“挑山工”了。

在野外工作,吃饭也是个大问题。

有时候带的干粮不够,就得找些野果子吃。

有一次我们看到一棵树上结了好多果子,也不知道能不能吃,犹豫了半天。

最后还是有个经验丰富的同事说看着像某种可以吃的果子,我们才敢尝一尝。

嘿,你还别说,味道还挺甜的。

不过这也是冒险的事儿,万一吃错了,可就麻烦啦。

地质勘查野外工作总结汇报

近期,我们团队在地质勘查野外工作中取得了一系列成果,现将工作总结汇报如下:

一、工作内容。

1. 完成了对目标区域的地质调查和野外勘探工作,包括地质构造、地层岩性、矿物组成等方面的调查和分析。

2. 利用地球物理勘查技术,对目标区域进行了地震勘探和电磁勘探,获取了地下构造和矿产资源的相关信息。

3. 进行了地质样品采集和分析,对矿石、岩石等样品进行了室内实验和测试,获取了相关地质信息。

二、成果展示。

1. 发现了目标区域的地质构造和岩性特征,为后续矿产资源勘探提供了重要依据。

2. 通过地球物理勘探,初步掌握了目标区域的地下构造特征和潜在的矿产资源分布情况。

3. 地质样品分析结果显示,目标区域存在丰富的矿产资源,包括金属矿、非金属矿等。

三、存在问题。

1. 在野外工作中,遇到了天气变化、地形复杂等困难,对工作进度造成了一定影响。

2. 部分地质样品采集和分析工作还需要进一步完善,以提高数据的准确性和可靠性。

四、下一步工作。

1. 根据野外勘查成果,进一步开展地质勘探和矿产资源评价工作,加强对目标区域的深入研究。

2. 完善地质样品采集和分析工作,提高数据的可靠性,为后续工作提供更加准确的地质信息。

3. 加强团队协作,克服野外工作中的困难,确保工作进度和质量。

总的来说,此次地质勘查野外工作取得了一定的成果,但也存在一些问题和不足。

我们将继续努力,进一步深入研究目标区域,为矿产资源勘探和开发提供更加可靠的地质信息和数据支持。

感谢领导和同事们的支持和配合!。

地震勘探的野外工作方法论文摘要地震勘探就是石油勘探方法中很重要的一种。

野外工作是地震勘探的生产工作的第一阶段,这个阶段的任务是在地质工作和其它物探工作初步确定的有含油气希望的地区布置侧线,人工激发地震波,并用野外地震仪把地震波传播的情况记录下来,野外生产工作的组织形式是地震队,这一阶段的成果是得到一盘盘记录了地面震动情况的磁带。

野外工作是整个地震勘探中重要的基础工作,它的基本任务是采集地震数据。

是从地震队的组织形式来完成的,分试验工作和生产工作。

主要内容:激发地震波、接收地震波、以及地震测线,激发点、接收点的测定。

正文一、试验工作(一)、干扰波的调查,调查干扰波的类型及其特点。

1、地震波波场的特点:地震震源激发以后,在地质介质中产生的振动的总和就是波场L1(x,y,z,t),震源性质以及地质介质中的弹性参数分布情况决定了波场的特点。

在陆地震勘探时,广泛使用浅井、炸药包和它在井中安置的不对称性也会产生一定强度的横波和面波,当采用非炸药震源的激发的波场更加复杂,有的主要激发纵波,有的主要激发横波,但这些震源也不会是纯的,它们总是激发出两种体波以及面波。

各种震源之中,有些是脉冲型的,激发出很短的(约50ms)不超过3~4个周期的振动,有的产生变频正弦振动,其延续时间达若干秒震源激发的振动形状对波场的总形态有重大影响,它会改变不同类型和不同形式的波所引起的振动之间的关系,当波的震源传播到具有大量界面的地质介质时,产生多次生波(各种类型的一次波和多次波)波场是由数目不多的强一次波和部分二级波加上许多弱的一次波和多次波构成的,当存在折射界面时,则除了反射波外,还有折射波,除了地震震源引起的振动外,波场中还包括外部震源激发的振动→微震。

由于吸收的影响,波在传播过程中,它的振幅逐渐减小,主频逐渐降低,在勘探深度达到4—5 km反射波法工作中,纵波的主频一般为30~70HZ,最高频率达150~200HZ (在坚硬岩石层出露地表面以有在坑道、井中、工程地质勘探时)反之,当进行偏移距达数百公里的区域工作时,纵波的主频不超过3~5HZ,横波的频率一般小于相同路径纵波频率约1.8~2.2倍,瑞雪面波和勒末波之间频率比纵波的小3~5倍)。

论地震勘探的野外工作论文提要随着地震勘探的深入和技术发展,地震地质条件复杂地区的地震勘探项目越来越多,由于地表及地下地质条件复杂、激发及接收条件差、表层吸收、新生界强反射界面的屏蔽以及野外施工过程中人为干扰和工业干扰,原始记录存在各种强噪声干扰,有效反射波能量被强能量的各种干扰波湮没,记录信噪比很低。

但勘探目标要求越来越精细,对于构造复杂和埋深较大的低幅度构造要求精确解释。

解决复杂的地质任务需要高精度的地震数据。

所以地震勘探野外数据的采集工作显的尤为重要。

野外工作是整个地震勘探中重要的基础工作。

它的基本任务是采集地震数据。

本文主要介绍地震勘探野外工作中的一些基本概念。

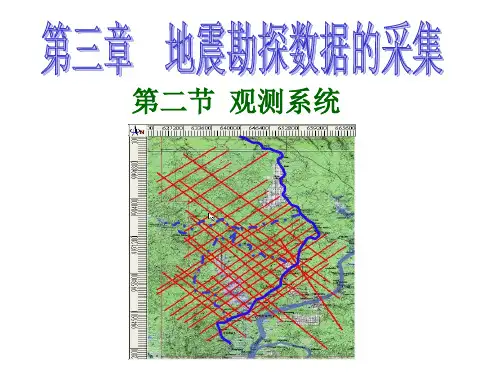

包括野外工作的方法、地震测线的布置、观测系统及其图示方法、地震波的激发、地震波的接收、低速带的测定等。

正文一、野外工作方法野外工作是以地震队的组织形式来完成的。

野外工作分为试验工作和生产工作。

主要内容是激发地震波,接收地震波。

以及地震测线、激发点、接收点的测定和一系列后勤保障等具体工作。

(一) 试验工作1.试验内容具体的试验内容根据地质任务、工区的地质构造特点、干扰波情况、地震地质条件以及以往的勘探程度来拟定。

2试验项目(1) 干扰波调查,包括工区内干扰波类型、特性。

(2) 地震地质条件的了解,如:低速带的特点、潜水面的位置、地震界面的存在与否、地震界面的质量如何(是否存在地震标准层),速度剖面特点等等。

(3) 选择激发地震波的最佳条件。

如激发岩性、激发药量、激发方式等等。

图1-1 野外小队施工(4) 选择接收和记录地震波的最佳条件。

最合适的观测系统,组合形式和仪器因素的选择等。

(二) 生产工作生产工作的基本内容有地震测量、地震波的激发、地震波的接收。

(三) 干扰波调查的方法干扰波调查是试验工作的重要内容,野外工作中采取的许多技术、措施,主要是为了压制干扰波,加强有效波,提高地震记录的质量。

在干扰波严重的地区,应当进行关于干扰波调查的试验工作,其中用来记录干扰波的观测系统有小排列、直角排列、方位观测、用三分量检波器进行观测。

地震野外采集是地震勘探中的重要环节,主要包括以下步骤:

试验工作:包括干扰波调查、地震地质条件的了解、激发条件的选择、记录条件的选择等。

数据采集:根据采集环境的不同,选择不同的采集方法。

但无论如何,数据采集都是最关键的一步,因为如果原始数据有严重缺陷,是没有任何办法可以修补的,因此高质量的野外工作是地震勘探成功的基础。

数据处理:将野外观测所得到的地震原始资料加工处理,将地震数据变成地质语言。

地震资料解释:地质学家通过对地震数据的分析解释,确定地下岩层结构,寻找地层信息,并进行描述和分析。

在野外采集过程中,需要注意以下几点:

遵循安全操作规程,确保工作人员的人身安全。

严格按照设计要求进行采集工作,确保数据的准确性和可靠性。

在采集过程中,及时发现和解决问题,避免数据出现严重缺陷。

采集完成后,及时整理和保存数据,确保数据的完整性和可用性。

总之,地震野外采集是地震勘探中非常重要的一环,需要认真对待每一个环节,确保采集到的数据准确可靠,为后续的地震资料解释和地质勘查工作提供有力支持。

地震勘探野外测量施工要求1、本工区采用实时相位差分(RTK)模式按炮、检点设计坐标逐点放样。

个别地段RTK模式无法测定时,可采用少量的实时伪距差分(RTD)模式测定,RTD测量精度应在0.2,0.3米以内,连续不能超过8道,总数不能超过5%。

发展RTK参考站后一定要对发展点进行检核,检核架前站测得的测点必须达到△x≤0.2m,△y≤0.2m ,△h≤0.4m方可进行施工。

每天必须要测2-4个检查点,且数量要超过测点总数的2%,出现漏测数据的现象一律进行补测。

漏测数据或检查点个数不够,1个点扣除5个点的工作量。

2、测量标志埋置做到牢靠、明晰。

地面标志包括方向旗、桩号旗、油漆、小旗、纸屑、土堆,塑封底旗。

桩号采用两级桩号,一是在桩号旗应标明检波点或炮点的线号和桩号;二是所埋设的底旗,底旗亦应标明检波点或炮点、线号、桩号、测量负责人和队号。

点位标志采用两级保护措施,一是在测量点上插写有线号和桩号的小旗,二是在可能的情况下在地面上用红油漆表示检波点,红油漆表示炮井,并撒上纸屑;小旗用30厘米长、底旗塑封埋于地下10cm处;过农作物区还必须堆上30cm高×30cm宽的土堆。

为了明显的发现标志,检波点采用黄布条,地面刷红油漆;炮点采用红布条,地面刷红油漆。

如有发现连续测量标记严重不合格的地方,无条件返回整改,并1个点扣除5个点的工作量。

3、辅助标志规定:在测线过公路等条件允许的地方(如:树干、电杆、院墙、公路等),标示提示性、指示性标志(方向性箭头标志,交通指示性标志,测线号及炮检点桩号提醒标志等),指示性标志和标识性标志必须与测点标志加以区分。

如有发现辅助性标记严重缺失的(特别公路两旁),1处扣除5个点的工作量。

4、本工区施工检波点,一定要讲求检波点的正点率(本工区必须达到70%以上),检波点的沿偏(桩差)严格不能超过±2米。

垂偏按以下几个等级进行施工:1、原则上按炮、检点理论点位测定,即垂偏±2米范围能可优选点位。