高中历史选修一第四单元第2课《王安石变法》 -

- 格式:docx

- 大小:18.31 KB

- 文档页数:3

第2课王安石变法的主要内容课时过关·能力提升基础巩固1北宋时期的一首诗中写道:“万里耕桑富,中原气象豪。

河淤开亿顷,海贡集千艘。

”这主要是在称赞王安石变法中的( )A.青苗法B.农田水利法C.方田均税法D.免役法2苏辙曾评论王安石变法:“熙宁(宋神宗年号)以前……诸役人常苦迓送,自新法以来,官吏皆请雇钱,役人既便,官亦不至阙(耽误)事。

”苏辙所称的“新法”是指( )A.青苗法B.市易法C.免役法D.均输法,可判断苏辙所称的“新法”是指免役法。

3王安石的某项变法措施达到了“便转输,省劳费,去重敛,宽农民,庶几国用可足,民财不匮”的目的,相关的措施应是( )A.青苗法B.免役法C.市易法D.均输法,政府采购物资的原则是“徙贵就贱,用近易远”,这就减轻了运输的负担,节省了大量开支,有利于减轻农民负担。

因此,D项是符合题目要求的正确答案。

4据载,商人X乾随叔父在汴京经商致富,成为有名的大商人,但王安石变法却使他的收入直线下降。

在王安石变法的措施中,对他打击最大的是( )A.均输法、市易法B.保甲法、农田水利法C.方田均税法、免役法D.青苗法、免役法,控制市场;市易法限制了豪商大贾们控制和操纵市场,这两项措施使大商人遭受了沉重打击。

北宋武士5观察右图,铠甲在作战过程中对保护将士的人身安全起着非常重要的作用。

为保证铠甲的质量,王安石规定武士的铠甲和武器必须由下列哪一部门监督制造( ) A.户部 B.度支部C.军器监D.盐铁部6北宋王朝推行的下列军事措施中,直接有利于减少军费开支的是( )A.将兵法B.保甲法C.更戍法D.设军器监7阅读材料,完成下列要求。

材料今立役条,所宽优者,皆村乡朴蠢不能自达之穷氓。

所裁取者,乃仕宦兼并能致人言之豪右。

若经制一定,则衙司县吏无以施诛求巧舞之奸。

——《宋史》卷一七七(1)上述材料所述的“役条”是指王安石推行的什么变法措施?(2)根据材料,分析王安石实行该法的初衷。

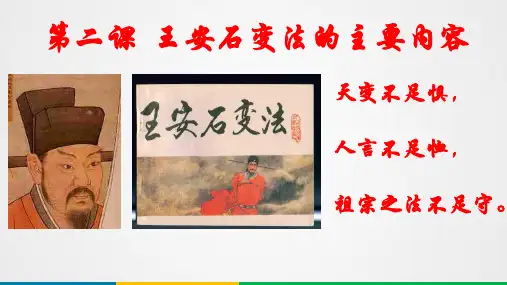

高中历史选修一:第四单元王安石变法4.2王安石变法一、起用王安石1.原因:①希望改变积贫积弱的场面,缓和矛盾,稳固统治——宋神宗希望变法②?言事书?中“变革天下之弊法〞——王安石主张变法③“天变缺乏惧,人言缺乏恤,祖宗之法缺乏守。

〞——王安石改革决心2.标志1069年,起用王安石为参知政事,主持变法二、王安石变法内容1、目的:稳固封建统治2、核心内容:富国强兵3、详细措施:富国之法“理财为方今先急〞、“理财以农事为先〞强兵之法取士之法王安石变法三、历史的经历改革是艰辛的,必然会充满阻力,所以改革者必需要有坚决的信念,毫不动摇,才能成功;而且,要注意用人。

男儿少壮不树立,夹此穷老将安归?材疏命贱不自揣,欲与稷契遐相睎---王安石4比拟庆历新政和王安石变法的异同一样点:背景:都是为解决北宋中期严重社会危机,稳固统治而实行的。

性质:地主阶级封建改革。

结果:遭到大地主、大官僚反对而失败。

不同点中心内容不同:庆—整顿吏治王—理财改革程度不同:庆-部分改革王-全面改革5比拟商鞅变法和王安石变法的异同一样点:直接的目的都是为了富国强兵变法得到了王权的支持变法内容都触动了旧权力的利益,遭到强烈的反对变法者个人的命运根本一样变法都对消费关系作了调整不同点:背景:商鞅:发生在新旧交替的战国时期王:发生在北宋中期统治危机四伏时期根本目的:商:根本上废除旧制度,建立新制度王:挽救统治危机,部分调整消费关系性质:商:是一场封建化的运动王:对封建社会内部矛盾进展部分调整的改革结果:商:成功王:失败。

第四单元第2课王安石变法的主要内容课后强化演练1.刘安世《元诚语录》载“得君(王安石)之初,与人主若朋友,一言不合己志,必面折之,反覆诘难,使人主伏弱乃已。

”这表明王安石()A.对上级趋炎附势B.意志坚强,性情执拗C.对下级刚愎自用D.能够容忍下级的诘难解析:“人主”是指宋神宗,“反覆诘难”是指性情执拗。

答案:B2.王安石变法中为解决皇族、王室和中央政府的物资需求和供应问题而实行的措施是()A.方田均税法B.市易法C.免役法D.均输法解析:材料中的关键是物资需求与供应,与物资流通有关,排除A、C两项;但其涉及官府,不同于一般的商品交易,排除B项。

答案:D3.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。

这说明,王安石变法初期的改革重点在于()A.分散宰相权力B.加强皇权C.加强军事实力D.增加财政收入解析:本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

由“安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例”可以分析出王安石初期的变法是为了增加政府的收入,故本题选D项。

分割宰相权力不是王安石变法的内容,A项不选;题干中没有涉及皇权的变化,B项不选;材料中体现的是财政,不是加强军事实力,C 项错误。

答案:D4.王安石变法中,既有利于稳定物价和商品交流,又使国家收入增加的措施是()A.青苗法B.农田水利法C.募役法D.市易法解析:本题考查学生分析能力。

A、B、C三项主要是关于农业的措施,D项是维护市场的措施。

答案:D5.王安石颁行的青苗法、募役法、方田均税法主要解决的问题是()A.增加政府的财政收入B.限制大地主的利益C.鼓励发展农业生产D.巩固加强中央集权解析:青苗法、募役法、方田均税法都属于王安石富国之法的内容,而富国之法推行的主要目的是增加政府的财政收入,针对的是北宋财政困难的问题。

答案:A6.美国Williamson牧师在评价王安石变法的某一措施时说:“不但把农民从沉重的乘人之危的高利贷负担中解脱出来,而且在他们偶遇资金短缺时,不必中断农作。

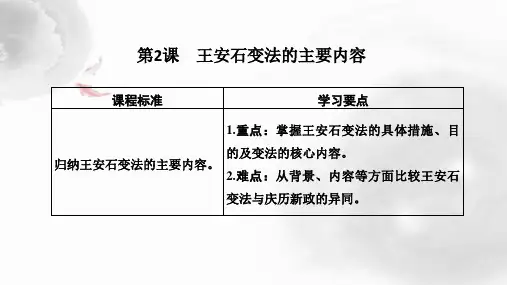

第 2 课王安石变法[ 目标导航 ] 1. 理解王安石变法在经济、政治、军事、教育等方面的详细举措。

( 要点 ) 2.认识王安石变法调整封建国家、地主和农民的关系。

( 难点 ) 3. 理解王安石变法的历史作用,研究王安石变法失败的必定性。

(要点)一、富国之法1.均输法(1) 内容:规定征购督运各地供给京城物质的发运使要认识生产和需讨状况,就近采买,以节省国家开销。

(2)作用:减少了纳税户的负担,增添了政府的财政收入。

2.市易法(1)内容:在开封设“市易务”,收买滞销货物,市场缺货时卖出。

(2)作用:限制了豪商、大贾对市场的控制和操控,增添了政府的财政收入。

3.青苗法(1) 内容:每年轻黄不接时借款或粮食给田户,加收20%的利息。

(2)作用:农民免受高利贷的剥削,官府也收入了大批利息。

4.募役(免役)法(1)内容:州县出钱募人充役,按户等征收募役花费。

(2)作用:使本来轮班充役的农民回乡务农,扩大了生产。

5.农田水利法(1)内容:规定各地兴修水利工程。

(2)作用:使各地的农田水利显然发展。

6.方田均税法(1)内容:清丈土地,依据土地肥瘠区分等级,作为缴纳赋税的依照。

(2)作用:纳税土地增加,政府收入增添。

易错提示(1)宋神宗起用王安石进行变法,最主要的目的是保护封建统治。

发展经济、缓和阶级矛盾都听从于保护封建统治这一主要目的。

(2)王安石变法“富国”与“富民”政策的不一样:“富国”政策主假如解决政府的财政收入问题;“富民”政策主假如使天下百姓饱食暖衣。

二、强兵之策举措内容作用将兵法精简整编禁军,选拔有作战经验和有才改变了更戍法中兵将脱节、战斗力薄能的人担当负责演练军队的将官弱的场面,提高了军队的战斗力乡村住户十家为一保,农闲时练兵、生使各地壮丁遇到军事训练,并和正规保甲法军相参为用,国家养兵花费日渐减产,保持治安少,北宋王朝的财政负担有所减少保马法废掉牧马监,把原占牧地送还民户,推保马法的推行,节俭了朝廷的大批开行民户代养官马的方法并赐予优惠政策支,同时也大大降低了马匹的死亡率军火监在开封城内设置军火监,特意管理武器军火的制造逐渐改良的制造,依其制作的精粗进行奖惩要点精讲北宋统治者为防备武将专权,采纳兵将分别、屡次调换的举措,军队组织松散、缺乏训练,致使军队战斗力十分低下。

高中历史新课程教学观摩课教案

2课《王安石变法》精品教案

开课内容:选修课《王安石变法》

课标要求:

1、了解王安石变法的原则、策略。

熟悉其变法举措并分析其积极意义。

2、认识变法的积极影响及失败原因。

教学目标:

1、知识与能力

⑴知道王安石变法是中国封建社会一次重要的改革,王安石是中国古代杰出的政治家。

⑵通过对王安石具体变法策略的认识和理解,培养综合、归纳历史问题的能力。

⑶通过对王安石变法失败原因的认识,进一步锻炼分析总结历史问题的能力。

2、过程与方法

⑴对变法内容予以具体细致的分析,加深对变法意义的理解。

⑵对照教材以及熟悉的其他中国古代变法实例,比较其时代背景、内容和结果,从而进一步加深对王安石变法的认识。

3、情感、态度与价值观

通过对王安石变法的过程和成果的了解,体会改革的曲折和艰辛,充分认识革新图强是一国强盛的根本,逐渐形成创新意识和勇于为国家奉献的精神。

开课人员:竭蔚

开课地点:漳平一中高中部教学楼四楼

开课班级:高二文科(1)班

开课时间:20**年12月24日上午第三节

教学课时:1课时

重点与难点:

1、重点:

⑴了解王安石变法的指导思想及内容。

⑵认识变法各项举措对社会发展所起的积极作用。

2、难点:

分析变法失败的原因,体会改革的曲折性和复杂性。

教学过程:

(导入新课):庆历新政失败后,北宋社会危机进一步加深,社会矛盾更加激化,地主士大夫要求改革的呼声更加高涨,一场更大规模的、更加深刻的改革正在酝酿之中。

(紧接着播放一段介绍王安石及变法的视频),在观看完视频介绍后,教师导入:这就是我们今天要一起来学习的王安石变法。

(新课教学):

二王安石变法

一、变法的背景

(设问)根据上节课的学习,请同学们思考:王安石变法的出现是必然还是偶然的?在学生回答的基础上教师总结:

1、积贫积弱的局面导致北宋中期严重的社会危机——变法的必要性

除此之外,王安石变法的推行在当时也已经具备一系列的可能条件:

2、“庆历新政”揭开了王安石变法的序幕

3

4、宋神宗的支持

二、变法的过程 1、时间:1069年。

2、人物:王安石、宋神宗

3、目的:为了改变北宋积贫积弱的局面,实现富国强兵,挽救封建统治危机。

4、指导思想:依靠天下所有劳力去开发自然资源,是积极开源而不是消极节流。

(“民不加赋而国用饶”)

5、变法措施及作用:

主要由在学生分组讨论后的基础上来进行发言探究,后由教师用表格形式进行总6、变法的结果和认识(短暂的变法)

⑴、变法的成效:在一定程度上扭转了积贫积弱局面

①改变积贫局面:政府财政收入大幅增长,社会经济很大发展,国库积蓄够20年之用.

扭转长期以来西北边防屡战屡败局面年王韶拓地千里是北宋军事空前大捷. ⑴最终失败

①失败标志:司马光任宰相,新法被相继废除。

②失败原因:

(链接投影有关王安石变法失败原因的漫画让学生们观看,再由学生展开关于变法失败原因问题的探究):根据上述漫画,结合课本内容,你能归纳出王安石变

法失败的原因有哪些吗?(在学生探究的基础上,由教师进行总结)

①变法触犯了大官僚、大地主的利益遭强烈反对。

②宋神宗在变法的后期决心动摇及其死后司马光任宰相,废除了新法。

③在变法过程中,用人不当,出现了新法危害百姓的现象。

④指导思想上偏重于理财,违背经济发展规律。

⑤新法实行显得过于急进。

(合作探究):王安石变法失败了,时人抨击王安石变法“祸国殃民”,其各项新法是聚敛之术,是苛政,最终导致北宋亡国。

那么你们是怎么看待王安石变法的?

三、变法的评价、变法启示

㈠变法的评价

⑴性质:是一场地主阶级为挽救统治危机而实行的富国强兵的改革。

⑵变法不足:①它是地主阶级挽救统治危机的改革运动,没有触及封建土地所有

制,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改

变,负担依然沉重。

⑶积极影响:①增加了政府财政收入,加强了军事力量,在一定程度上改变北宋

积贫积弱的局面。

②王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

㈡变法启示:

(1)从改革的原因来看:

改革是社会发展的必然要求。

(2)从改革的目的和结果来看:

改革是促进国家强盛的手段,但不是所有的改革都能取得成功。

(3)从改革的过程来看:

改革会改革不是一帆风顺的,有阻力、充满艰险,因此,要求改革者要有超乎常人的勇气和胆识,行动要坚决彻底,还要注意用人。

课堂小结:

庆历新政失败后,北宋王朝的社会危机进一步加深。

为了挽救统治危机,实现富国强兵,宋神宗任用富有改革精神的王安石进行变法,王安石在变法期间采取了富国、强兵、育才等一系列革新措施,增加了政府的财政收入,减轻了对农民的剥削,促进了农业生产的发展,增强了军队的战斗力,成效显著。

但由于北宋中期的社会矛盾错综复杂,且积重难返,改革终归失败。

布置作业:

1、见多媒体上的课堂练习。

2、练习册中的相关练习

课后探究:

1、比较庆历新政和王安石变法的异同。

2、比较商鞅变法和王安石变法的异同。