颅内压与血流速度的关系问题

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:5

数学建模中的随机模型-------摘自王兵团主编的《数学建模基础》1. 颅内压与血流速度的关系问题问题的提出正常人颅内有一定的压力,称为颅内压,颅高压是神经科的急危重症,是神经内、外科病人死亡的第一原因。

因此颅内压值的测定对临床治疗的决策起至关重要的作用。

目前,颅内压的定量测定均使用创伤性的方法。

创伤性方法对患者的身体具有损害,且当患者出现急性颅内压增高而需要尽快获得实时的颅压值时,创伤性的方法显然不是适用。

大量动物实验及临床脑血管造影观察表明脑血循环和颅内压的改变关系密切。

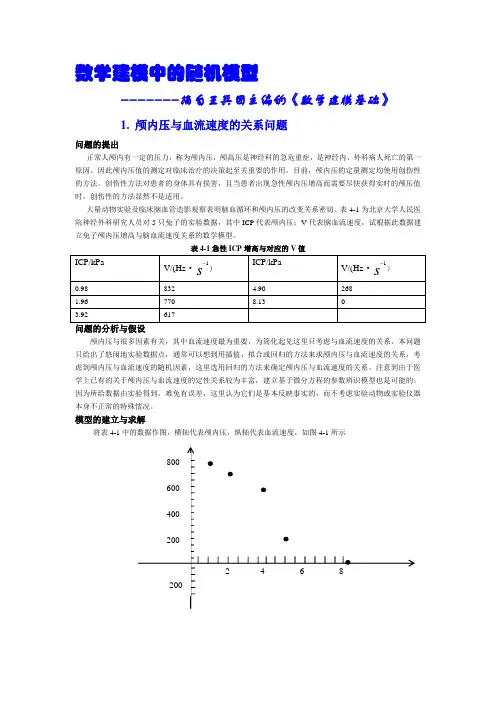

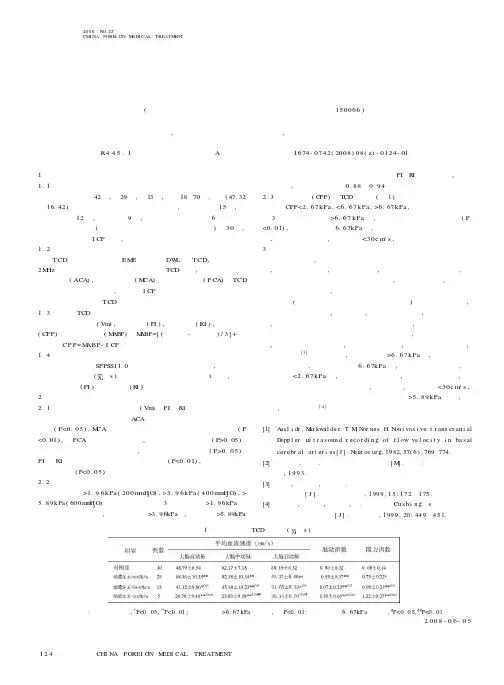

表4-1为北京大学人民医院神经外科研究人员对5只兔子的实验数据,其中ICP代表颅内压;V代表脑血流速度,试根据此数据建立兔子颅内压增高与脑血流速度关系的数学模型。

表4-1急性ICP增高与对应的V值颅内压与很多因素有关,其中血流速度最为重要,为简化起见这里只考虑与血流速度的关系,本问题只给出了悠闲地实验数据点,通常可以想到用插值、拟合或回归的方法来求颅内压与血流速度的关系,考虑到颅内压与血流速度的随机因素,这里选用回归的方法来确定颅内压与血流速度的关系。

注意到由于医学上已有的关于颅内压与血流速度的定性关系较为丰富,建立基于微分方程的参数辨识模型也是可能的。

因为所给数据由实验得到,难免有误差,这里认为它们是基本反映事实的,而不考虑实验动物或实验仪器本身不正常的特殊情况。

模型的建立与求解将表4-1中的数据作图,横轴代表颅内压,纵轴代表血流速度,如图4-1所示图4-1 1) 回归模型根据回归分析的使用经验可知,回归分析常用于这样的情况:虽然变量Y 与变量X 之间有一定的关系,但这种关系与通常的函数关系不同,Y 的值不能由X 的值精确确定,这里颅内压与血流速度的关系即属于这种情形。

事实上影响或反应颅内压变化的因素很多,血流速度只是其中之一,只不过一般医学界认为它是一种主要因素,因此考虑它们二者的关系用回归分析是可行的。

设血流速度为V ,颅内压为P ,如果用直线回归方法,则有回归式为V=0β+1βP+ε其中,ε是随机误差,其数学期望为为零。

颅内压的名词解释1. 定义颅内压(Intracranial Pressure,简称ICP)是指在颅腔内部的压力,即脑组织与颅骨之间的压力。

正常情况下,颅内压保持在一定范围内,维持脑功能正常运转。

然而,当颅内压超过正常范围时,可能会对脑组织造成损害。

2. 测量方法2.1 脑室内测压法脑室内测压法是一种直接测量颅内压的方法,在手术中将导管插入患者侧脑室或第三脑室,并通过导管连接到测压仪器上。

这种方法可以提供准确的颅内压数值,并且可以同时引流脑脊液来降低颅内压。

2.2 穿刺法穿刺法是通过在患者头皮上穿刺放置一个导管来测量颅内压。

这种方法相对简单易行,但不如脑室内测压法准确。

2.3 非侵入性监测法非侵入性监测法是一种无需穿刺或插管的方法,可以通过头皮、眼底、颈部等位置来间接测量颅内压。

这些方法包括超声多普勒技术、颅内血流速度监测等。

3. 影响因素3.1 脑容积脑容积是指颅内各组织和液体所占的总体积。

当脑容积增加时,如发生脑水肿或出血等情况,会导致颅内压升高。

3.2 脑血流量脑血流量是指单位时间内通过脑血管的血液量。

当脑血流量减少时,如缺氧、低血压等情况,会导致颅内压升高。

3.3 蛛网膜下腔出血蛛网膜下腔出血是指动脉瘤破裂导致的出血进入蛛网膜下腔。

这种情况下,大量的出血会增加颅内压力。

3.4 颅内肿瘤颅内肿瘤包括原发性和继发性肿瘤,在颅内生长会占据一定的空间,增加颅内压。

3.5 脑脊液循环障碍脑脊液是由脑室系统产生并循环在颅内和脊髓内的液体。

如果脑脊液循环受阻,如蛛网膜下腔出血后的积血、颅内感染等情况,会导致颅内压升高。

4. 症状与并发症4.1 症状•头痛:是最常见的症状,常为全头或局部性搏动性头痛。

•恶心和呕吐:由于颅内压增高刺激呕吐中枢。

•视力障碍:可出现模糊视、视野缺损等。

•意识障碍:轻度意识障碍可表现为嗜睡、注意力不集中等;重度意识障碍可表现为昏迷。

•运动障碍:可表现为肢体无力、肌张力异常等。

4.2 并发症•脑疝:当颅内压过高时,会导致脑组织向颅外移位,引发脑疝。

《颅内压增高护理》一、疾病概述颅内压增高是神经外科常见的临床综合征,是由于颅脑损伤、脑肿瘤、脑出血、脑积水等多种原因引起颅腔内容物的体积增加或颅腔容积缩小,导致颅内压力持续高于正常范围(成人颅内压超过200mmH₂O)。

颅内压增高可引起头痛、呕吐、视神经乳头水肿等一系列症状和体征,严重时可导致脑疝形成,危及患者生命。

二、病因及发病机制1. 病因颅脑损伤:如脑挫裂伤、颅内血肿等,可导致脑组织水肿、出血,引起颅内压增高。

脑肿瘤:肿瘤体积增大可压迫周围脑组织,导致脑脊液循环障碍,引起颅内压增高。

脑血管疾病:脑出血、蛛网膜下腔出血等可引起脑组织水肿、颅内血肿,导致颅内压增高。

颅内感染:如脑膜炎、脑炎等,可引起脑组织水肿、脑脊液分泌增多,导致颅内压增高。

脑积水:脑脊液循环障碍或分泌过多、吸收减少,可导致脑脊液积聚在颅内,引起颅内压增高。

其他:如低氧血症、二氧化碳潴留、中毒等也可引起颅内压增高。

2. 发病机制颅内容积增加:脑组织体积增大、脑脊液增多、脑血流量增加等均可导致颅内容积增加,引起颅内压增高。

颅腔容积缩小:颅骨骨折、狭颅症等可导致颅腔容积缩小,引起颅内压增高。

脑脊液循环障碍:脑脊液分泌过多、吸收减少或循环受阻,可导致脑脊液积聚在颅内,引起颅内压增高。

脑血流调节障碍:脑血流量增加或脑血管扩张,可导致颅内血容量增加,引起颅内压增高。

三、临床表现1. 头痛:是颅内压增高最常见的症状,多为持续性胀痛或搏动性疼痛,可伴有恶心、呕吐。

头痛程度随颅内压增高而加重,常在清晨或夜间加重。

2. 呕吐:多为喷射性呕吐,与进食无关。

呕吐是由于颅内压增高刺激呕吐中枢引起。

3. 视神经乳头水肿:是颅内压增高的重要客观体征,表现为视神经乳头充血、隆起,边缘模糊,静脉怒张。

长期颅内压增高可导致视神经萎缩,视力下降甚至失明。

4. 意识障碍:轻者可表现为嗜睡、昏睡,重者可出现昏迷。

意识障碍的程度与颅内压增高的程度和速度有关。

5. 生命体征变化:可出现血压升高、心率减慢、呼吸不规则等。

颅内压,即颅腔内脑脊液的压力,正常为100 颅内压,即颅腔内脑脊液的压力,正常为100-150毫米水柱,10-15毫米汞柱。

根据国家医师资格考试实践技能指南p325,正常成人卧位时脑脊液压力为0.78~1.76kpa(80~180毫米水柱)或40~50滴/min,随呼吸波动在10毫米水柱之内,儿童压力为0.4~1.0kpa(40~100毫米水柱)。

目录颅内压的测定颅内压增高(一)发病原因(二)发病机制常见症状与体征颅内压的测定颅内压增高 (一)发病原因(二)发病机制常见症状与体征展开编辑本段颅内压的测定颅内压是指颅腔内容物对颅腔壁上所产生的压力,又称脑压。

由于存在于蛛网膜下腔和脑池内的脑脊液介于颅腔壁和脑组织之间,并于脑室和脊髓腔内蛛网膜下腔相通,所以脑脊液的静水压就可代表颅内压,通常以侧卧位时颅脑脊液压力为代表。

穿刺小脑延髓池或侧脑室,以测压管或压力表测出的读数,即为临床的颅内压力。

这一压力与侧卧位腰椎穿刺所测得的脑脊液压力接近,故临床上都用后一压力为代表。

正常颅内压,在侧卧位时,成人为0.7~2.0kPa(5~15mmHg),儿童为0.5~1.0kPa(3.5~7.5mmHg),此压力比平卧位时侧脑室的最高点要高。

坐位时腰穿压力可达3.3~4.0kPa(25~30mmHg),但这压力比坐位时侧脑时的最高点要底。

这是因为颅脊髓腔虽然是一个闭合的空腔,但并非闭合得绝对严密,在枕骨大孔及颈静脉孔处都受到外界大气压的影响。

另外采用的测压方法不是封闭的,而是开放的。

这一现象说明颅内压与单纯的脑脊液静水压是不同的。

颅内压对静脉压的变动很敏感,侧压时如压迫颈静脉,颅内压立即升高。

咳嗽、喷嚏、憋气、用力等也引起颅内压相应明显波动。

因此早在1936年Pallock和Boshes就认为,颅内压的形成主要是由于大气压作用于颅外大静脉的结果。

这种解释至今仍被公认是较合理的。

脑组织内含有组织间液,它与脑脊液压力应该是平衡的,组织间液的压力与毛细血管远端的压力也应是平衡的。

颅内压的组成颅内压是指在颅骨内的液体和脑组织的压力。

正常情况下,颅内压维持在一个稳定的范围内,但在某些疾病或创伤下,颅内压会显著升高,导致颅内压增高症状。

了解颅内压的组成对于诊断和治疗颅内压增高症状非常重要。

颅内压主要由以下三个组成部分构成:脑组织的血容量脑组织是最重要的颅内压组成部分之一。

脑组织中含有丰富的血管,血容量约占颅内血容量的80%。

当脑血管扩张或收缩不当时,脑血流量增加,导致颅内压升高。

脑脊液脑脊液是一种透明无色的液体,主要由脑室、脊髓和蛛网膜下腔分泌。

它占颅内容积的10%,对于调节颅内压非常重要。

当脑脊液的吸收和分泌不平衡时,就会导致颅内压升高。

静脉血容量静脉血容量是指流经颅内静脉系统的血液量。

静脉血容量的增加会导致颅内压升高。

静脉血容量增加的原因可能是颅内压增高引起的静脉回流受阻,或是颅内肿瘤等病变引起的静脉血流量增加。

颅内压的组成部分相互作用,任何一个部分的改变都可能导致颅内压升高。

例如,颅内压增高时,脑血管扩张,血容量增加,静脉回流受阻等因素都会对颅内压升高起到一定的作用。

颅内压增高是一种严重的病症,可能导致脑损伤和死亡。

因此,了解颅内压的组成对于及时诊断和治疗颅内压增高症状非常重要。

在临床上,常用的颅内压监测方法包括脑室内压监测、硬膜外监测和脑组织氧合监测等。

对于颅内压增高的患者,应该根据具体病情采取合理的治疗措施,如脱水、降低颅内压药物治疗等。

总之,颅内压的组成部分包括脑组织的血容量、脑脊液和静脉血容量。

这些部分相互作用,对于维持颅内压的平衡非常重要。

因此,了解颅内压的组成对于及时诊断和治疗颅内压增高症状非常重要。

颅内压的组成颅内压是指在颅骨内的压力,通常应该维持在一个相对稳定的范围内。

颅内压的组成包括以下几个方面:脑组织、脑脊液和血液体积脑组织、脑脊液和血液体积是颅内压的三个主要组成部分。

其中,脑组织是颅内压最大的组成部分,占总体积的80%以上。

脑脊液则占总体积的10%左右,而血液体积则占总体积的8%左右。

脑功能监测脑功能监测(cerebral function monitor)是指采用脑功能研究工具对患者大脑功能的病理生理变化进行监测,可以指导临床治疗,以求最大限度减少全身或脑部病变带来的脑功能损害,促进脑功能恢复。

目前常用的监测项目包括颅内压监测、脑电监测、脑血流监测和脑组织氧合监测。

一、颅内压监测颅腔的内容物包括脑组织、脑脊液和血液使颅内保持一定的压力,称为颅内压。

通常机体可以通过调节颅内血容量和脑脊液含量使颅内压在一定范围内波动。

颅内占位或继发性脑水肿等病变超出颅腔的代偿能力,可导致颅内压升高,甚至脑疝。

因此,需要监测颅内压以指导临床处理。

(一)适应证1.创伤性脑损伤急性颅脑创伤后3~5天病情变化迅速,且仅依据临床征象不能反映颅内压增高水平,颅内压监测可以准确及时地发现颅内压变化。

2.急性脑血管病变对于蛛网膜下腔和脑室出血,在监测颅内压的同时还可以引流血性的脑脊液,减轻继发性脑损害。

3.缺血缺氧性脑病心搏骤停、窒息、中毒等各种原因引起全脑的缺血、缺氧,可发生脑水肿、颅内压增高。

(二)方法颅内压监测分为有创监测和无创监测两类。

1.有创监测(1)脑室内测压:通常选择冠状缝前1cm、中线旁开2.5cm处颅骨钻孔,穿刺侧脑室置入测压管,另一端连接压力传感器进行持续测压。

该方法简单、准确,可取获脑脊液样本或释放脑脊液降颅压,也可注入药物治疗或注入液体,测量脑室顺应性。

但此法偶有穿刺困难,可能损伤颅内静脉窦,存在感染风险,一般置管不超过1周。

(2)硬脑膜下测压:颅骨钻孔后打开硬脑膜,置入专用的中空螺栓至蛛网膜表面,并与之贴紧;螺栓内注入液体,连接传感器。

此法不穿透脑组织、不进入侧脑室,穿刺简单,避开静脉窦,可多处选点测压。

但需打开硬脑膜,有感染的机会,且准确性受螺栓与脑表面紧贴程度影响,干扰因素多,现临床上已经较少应用。

(3)硬膜外测压:将传感器置于颅骨与硬膜之间,所测压力较脑室内测压高2~3mmHg。

颅内压与血流速度的关系问题

1)问题的提出

正常人颅内有一定的压力,称为颅内压。

颅高压是神经科的急危重症,是神经内外科病人死亡的第一原因。

因此颅内压值的测定对临床治疗的决策起至关重要的作用。

目前,颅内压的定量测定均使用创伤性的方法。

创伤性方法对患者的身体具有损害,且当患者出现急性颅内压增高而需要尽快获得实时的颅压值时,创伤性的方法显然不适宜。

大量动物实验及临床脑血管造影观察表明脑血循环和颅内压的改变关系密切。

下表一数据来自北京市人民医院神经外科研究人员对5只兔子的实验数据,其中ICP代表颅内压;V代表脑血流速度。

试根据此数据建立兔颅内压增高与脑血流速度的关系的数学模型。

表一急性ICP增高与对应的V值

0.98 832

1.96 770

3.92 617

4.90 268

ICP(KPa) V(Hz/s)

8.13 0

2)问题的分析与假设

颅内压与很多因素有关,血流速度是其中最重要的一个,简化起见这里只考虑与血流速度的关系。

本问题只给出了有限的实验数据点,因此通常可以想到用插值、拟合或回归的方法来求出颅内压与血流速度的关系。

考虑到颅内压与血流速度的随机因素,这里选用回归的方法来确定颅内压与血流速度的关系。

注意到由于医学上已有的关于颅内压和血流速度的定性关系较为丰富,建立基于微分方程的参数辨识模型也是可能的。

因为所给数据由实验得到,难免有误差,这里认为它们是基本反映事实的,而不考虑实验动物或实验仪器本身不正常的特殊情况。

3) 模型的建立与求解

将表一中的数据作图,横轴代表颅内压,纵轴代表血流速度,可以得到下面这张图

回归模型

根据回归分析的使用经验可知,回归分析常用于这样的情况:虽然变量Y 与变量X 之间有一定的关系,但这种关系与通常的函数关系不同,Y 的值不能由X 的值精确确定。

这里的颅内压与血流速度的关系即属于这种情形。

事实上影响或反映颅内压变化的因素很多,血流速度只是其中之一,只不过一般医学界认为它是一种主要因素,因此考虑它们二者的关系用回归分析是可行的。

设血流速度为V ,颅内压为P ,如果用直线回归方法,则有回归式如下:

V =

1

P

β

β

+

⨯+ ε (1)

其中,ε 是随机误差,其数学期望为零。

确定未知系数0

β

、

1

β

的常用方法是

最小二乘法,计算结果如下:

β= 987.343 ,

1

β= -123.163

利用Methematica 4.0 得到如下图形,图中的五个点是已知点:

图一 数据图

观察图形可知,直线回归效果并不是很好。

根据散点图尝试采用指数回归,可以获得如下回归式:

εββ+-⨯+=])5

(

[3

10P Exp V (2)

经计算得到回归方程

ε+-+-=])5

(

[032.860948.103

P Exp V

对应图形如下

:

很明显,从图形上和从实际的误差分析来看这个结果都要好得多。

ICP —V 关系的Logistic 模型

图二 线性回归

图二 指数回归

这里用微分方程的方法建立另外一个模型,以给出一个更好的结果。

由已知 的五个点的图形可以假设所求函数的图像应为一个S 型曲线,于是想到利用 Logistic 递减模型。

利用颅内压与血流速度的变化特点,可以建立颅内压—血 流速度的Logistic 模型:

(

1)dV

V r V

dP

v

=- (3)

式中,r 代表单位颅压的变化引起的血流速度的变化率;V 代表血流速度;P 代

表颅内压;0v 代表平均正常血流速度;d V

d P 代表血流速度的变化。

可以看出,右边是一个小于0的数,说明在颅压升高的过程中血流速度是不断减小的。

对等式(3)进行变换得:

2

(1)()2

4

dV V r V

dP

r

r V v

v

v

v

=-⨯=

-

-

( 4 )

从变换结果容易看出,血流速度V 从0v 减小到0

2v

的过程中,d V

d P 不断减小,并

且当达到0

2v

时,d V

d P 达到最小值,即此时颅内压变化对血流速度的影响最大;当血流速度由0

2v

减小到0时,d V

d P 不断增加,不断趋近于0。

令0v =832,对此模型进行求解,得到:

8321P r c

V e

⋅+=

+

其中C 为积分常数。

采用Newton-Gauss 法,对该函数在已知数据点进行最小二乘估计来确定模型参数r 、v ,得结果为:r=1.74644,c= -7.84331。

则函数最终关系确定为:

1.746447.84331

832

1P V e

⨯-=

+ (5)

由此可得P—V关系图:

图三 Logistic模型

4)模型结果评价

我们分别用不同的方法建立了两个模型,其中第二个模型由于利用了颅内压变化对血流速度的一些结果,从而得到更符合实际的颅内压变化与血流速度的关系模型。

临床的实验结果有“颅内压增高至3.50KPa 时脑血流量开始有明显下降,而在此之前变化不大”。

这与我们CP—V关系的Logistic模型的计算结果极为吻合。