病理生理学发热课件

- 格式:pdf

- 大小:8.08 MB

- 文档页数:60

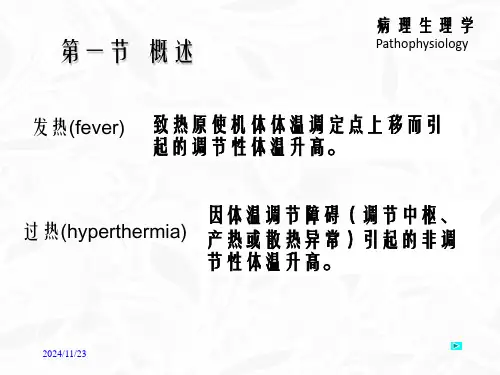

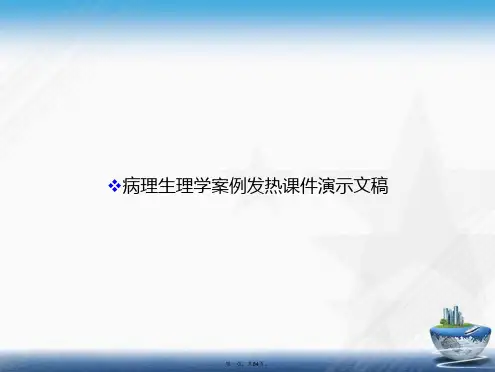

第2节病因和发病机制发热激活物→机体→激活产内生致热源细胞→内生致热源(EP)→作用于体温调节中枢→中枢发热介质的释放→调定点上移→体温↑第3节代谢和功能的改变一物质代谢的改变体温升高,物质代谢加快,代谢率增高。

原因:①EP作用后,体温调节中枢对产热进行调节,提高骨骼肌的物质代谢,使调节性产热增多;②体温升高引起的代谢率增高。

1 糖代谢:发热时产热↑→糖分解代谢↑糖原储备↓乳酸↑寒战时肌肉活动量大,需氧量大→糖酵解↑乳酸↑第4节防治原则一治疗原发病二发热的一般处理:对于不过高的发热(<40℃)又不伴有其它严重疾病者,可不急于解热。

对于一般发热病例,主要应针对物质代谢的加强和大汗脱水等情况,予以补充足够的营养物质、维生素和水。

(5)一氧化氮(NO)与发热有关的可能机制:①作用于POAH、OVLT,介导发热时的体温上升②刺激棕色脂肪组织的代谢使产热增加③抑制发热时负调节介质的合成与释放2.负调节介质(1)精氨酸加压素(AVP)下丘脑神经元合成的一种9肽后垂体激素,广泛分布于中枢神经系统的细胞体,轴突和神经末梢,以下丘脑视上核和室旁核含量最丰富,在下丘脑外区,尤其OVLT、VSA、MAN含量丰富。

依据:①把微量AVP 引入VSA,能抑制ET性、PGE和IL-1性发热;②在不同的环境温度中,AVP的解热作用对体温调节的效应器产生不同的影响:250C 加强散热40C 减少产热③AVP拮抗剂可阻断AVP的解热作用④IL-1性发热可被AVP减弱,但脑内注射AVP拮抗剂可完全抑制这种解热效应。

主要是通过V1受体起作用AVP参与体温负调节的可能方式:①发热时,VSA、MAN分泌AVP↑AVP受体V1 POAH整合神经元EP引起的发热↓②AVP抑制产EP细胞EP合成↓③AVP弥散到OVLT区AVP受体V2机制降低OVLT区对EP的通透性或结合力(2)黑素细胞刺激素(α―MSH)(最强的解热物)依据:①脑室内或静脉内注射α―MSH都有解热作用,并且在不影响正常体温的剂量下就表现出明显的解热作用。