中药炮制同临床疗效间的关系论述

- 格式:docx

- 大小:28.20 KB

- 文档页数:2

中药临方炮制与疗效的关系中药临方炮制是中医药学中的一项重要技术,可以通过对中药材的炮制、配伍等手段,提高中药的疗效,减轻其不良反应,更好地治疗各种疾病。

在中药临床应用中,炮制工艺的好坏、精准的药材选择和药物的适当配伍,都是影响中药临方疗效的重要因素。

下面就讨论中药临方炮制与疗效的关系。

1. 炮制技术对中药疗效的影响炮制可使中药材得到“化学升华”和“病原体毒性消解”等效果,从而提高其药效。

对于有毒的药材,经过炮制后可以大部分解毒;对于不易于破壁、难以溶解的药材,炮制可以促进其有效成分的释放,提高药物的治疗效果。

另外,炮制还可以去除中药材的不良臭味和杂质,提高其药用价值。

例如,何首乌炮制可以去除药味和提高其滋补作用;黄芪炮制可以增强中药材的免疫活性。

中药配伍是中医药学中十分重要的技术,正确的配伍可以产生协同作用,增强疗效。

而药物之间的不适当配伍则可能引起不良反应,逆转疗效甚至危及患者生命。

配伍需要根据中药材的性质、功能、归经和相克相宜关系来进行,其中就包括炮制的选择和用量。

例如,人参和黄芪同用,可以补气和升阳;吴茱萸与大枣同用,则可以解郁宣肝。

但当决明子与芡实同用时,会产生虚实不相容的作用,导致出现腹泻和肝肾损伤等不良反应。

因此,中药配伍必须谨慎,需要在经验、理论和临床中不断进行总结和发展。

3. 中药临方炮制与现代医学技术的结合在现代医学技术发展的背景下,中药临方炮制逐渐与现代科技相结合,为中药疗效的提高和临床应用提供了更多的可能。

举个例子,现代药理学和生物技术可以对中药临方炮制和配伍进行科学研究和验证,从而发现更合理的临床应用方法和剂型。

同时,现代制剂技术可以制备出更科学、规范、易于服用的中药制剂,如中成药和胶囊剂等,便于临床应用和病人接受。

另外,现代医学技术也可以为中药临方的临床应用提供更科学、精准、快速的评估方法,提高临床疗效。

综上所述,中药临方炮制的选择和配伍对中药的疗效有着至关重要的作用。

中药炮制对临床疗效的影响中药炮制是根据中医中药理论,按照医疗、调配、制剂的不同要求,以及药材自身性质,所采取的一项制药技术。

它是我国的一项传统制药技术,又称炮炙、修事或修治。

对中药临床疗效影响十分密切。

如宋代《太平圣惠方》就有“炮制失其体性,筛罗粗恶,分剂差殊,虽有疗疾之名,永无必愈之效,是以医者必须殷勤注意。

”说的就是中药炮制与疗效的关系。

如果炮制不合法度,就会失去固有的性能,对临床治疗而言是有名无实,达不到治病的作用。

这就说明炮制工艺是否合理,方法是否恰当,直接影响到临床疗效,粗略简述几大类炮制方法对临床疗效影响。

1净制与临床疗效由于药材在采收过程中难免混有杂质和非药用部位,有的药材各个部位的作用不同,如果不加以净制,一并入药,势必影响疗效,甚至造成医疗事故。

如麻黄茎具有发汗作用,而麻黄根却有止汗作用,在炮制中必须根茎分开,区别入药,否则疗效就会适得其反。

还有些药材必须剔除非药用部分,如巴戟天、远志、牡丹皮等必须抽取净木芯,如果不加以净制,会造成疗效降低或完全没有疗效。

2切制对疗效影响部分中药材体积比较大,无法直接调剂,更不能保证煎出效果,必须按照药材的质地不同,采取“质坚宜薸”、“质松宜厚”的原则进行切割,以利于煎出药物的有效成分,并避免药材细粉在煎煮过程中出现糊化、粘锅等现象,显示出饮片“细而不粉”的特色。

饮片切制是提高煎药质量,保证中药临床疗效的关键措施之一。

中药饮片切制是为了提高煎药质量,在炮制前进行润泡软化操作,以使软硬适度,便于切制;其中软润方法、处理的时间及吸水量控制至关重要。

有些药材不宜在水中浸泡,需要采取其他方法软润;有些药材浸泡的时间不宜过长,吸水量不宜过大,以控制药材有效成分的流失。

另外药材在切制过程中要厚度均匀,以免煎煮过程中出现易溶和难溶、先溶和后溶的问题,浸出物将会取气失味或者取味失气,达不到气味相得的要求;例如黄芩在切制饮片前采用蒸汽软化或者煮沸十分钟,而不宜采用冷水浸泡软化;又如槟榔经水浸泡后切片,西醚类生物碱损失较大,可以采用蒸汽焖润法或者蒸汽软化后切片,可以大幅度降低槟榔碱损失。

中药炮制方法在临床应用效果的影响中药炮制方法(也称为药物制备或熟化)是指对中药进行加工处理的过程。

它不仅影响着中药的药效,还关系着中药的使用安全和临床疗效。

中药炮制方法可分为炮炙、制曲、浸泡等多种方式。

不同的炮制方法可以改变中药的药性和药效,进而对临床应用产生不同的影响。

本文将就中药炮制方法对临床应用产生的影响进行详细介绍。

首先,中药炮制方法可以提高中药的药效。

中药经过炮制处理后,可以减轻中药的毒性,并增加其药效。

比如,炮制后的附子可以提高其心脏和血管系统的作用,提高疗效;炮制后的枸杞子则可以提高其养肝益肾、明目润燥的功效。

这是因为中药经过炮制后,可以改变其中的活性成分的相对含量,使其更易于被人体吸收和利用。

其次,中药炮制方法可以改变中药的药物性质。

不同的炮制方法对中药的性质有不同的影响。

比如,炮炙后的麻黄可以减轻其容易上火的性质,增加其对肾脏和心脏的作用;炮制后的生姜可以减弱其辣味和刺激性,增加其调理脾胃、帮助消化的功效。

这种改变中药性质的作用使得中药适应范围更广,更适合不同的人群使用。

另外,中药炮制方法还可以增加中药的稳定性和保存期限。

中药经过炮制处理后,可以减少其对湿气、阳光和氧气的敏感性,延长其保存期限。

比如,炮炙后的何首乌可以减少其含水量,减轻其变质的风险,延长其保存时间;炮制后的干姜也可以减少其水分含量,防止霉变和虫食。

这有助于保持中药的药效和疗效,提高中药的质量和可靠性。

此外,中药炮制方法还可以改善中药的口感和易用性。

一些中药经过炮制处理后,可以减弱其苦味、涩味和不良气味,增加其口感和易入口的性质。

比如,炮制后的黄连可以减轻其苦味和涩味,增加其抗菌、抗炎的功效,同时使其更易于服用;炮制后的茯苓可以减轻其泽味和甜味,增加其利尿、消肿的作用,同时使其更易于口服。

这有助于提高中药的依从性和治疗效果,增加患者的舒适感和满意度。

然而,需要注意的是,不同的中药炮制方法也会对中药的药效产生不同的影响。

中药炮制与中医临床疗效之奇妙关系篇一咱们都知道中医那可是老祖宗留下来的宝贝,而中药炮制就像是给这些宝贝“梳妆打扮”,直接影响着中医临床疗效呢!我给你们说个事儿啊,我之前去山里游玩,在一个小村子里碰到个老中医。

那老中医的诊所特别简陋,但找他看病的人还不少。

我就好奇在那儿待了会儿,正好有个大妈来拿治咳嗽的药。

老中医从一个小柜子里拿出一包药粉,跟大妈嘱咐着怎么吃。

我就凑上去问了句:“这药粉是啥呀?”老中医笑着说:“这是炮制过的川贝母粉。

”我就纳闷了,川贝母我知道,不就是一种止咳的中药嘛。

老中医看我一脸疑惑,就开始给我讲起来。

原来啊,这川贝母要是直接用,止咳效果虽然有,但是可能会比较寒,有些人吃了肠胃受不了。

所以得经过炮制,用一些特殊的方法,比如和别的药材一起炒制或者用蜜炙一下。

就像这大妈的药,就是用蜜炙过的川贝母。

老中医说,蜜炙过后,川贝母的寒性就降低了,而且润肺止咳的效果还增强了。

这就好比给一个性子太烈的人,找了个温柔的伴儿,中和了一下,还让优点更突出了。

我又问老中医:“您这炮制的手艺是跟谁学的呀?”老中医眼神里满是回忆,他说他小时候就跟着村里的老药农上山采药,那时候就开始学炮制了。

他说采回来的药材就像刚从地里挖出来的土豆,得好好加工才能上桌。

就拿最常见的白术来说吧,刚挖出来的白术带着泥土,首先得把泥土洗干净,然后要放在太阳下晒干。

这晒干可不能随便晒,得晒到恰到好处。

太干了,药效会受损,没晒够呢,又容易发霉变质。

晒干之后,还得根据不同的病症需求进行炮制。

如果是脾胃虚弱的病人,可能就要用麸炒白术。

这麸炒的过程可讲究了,先把麸皮放在锅里炒热,再把白术放进去,要不停地翻炒,让白术均匀地受热,直到白术表面变成浅黄色,还散发出一股独特的香味。

老中医说,这时候的白术,健脾的效果就大大提升了。

从这个小诊所出来后,我就深刻地感受到了中药炮制对中医临床疗效的重要性。

就像一场精彩的演出,中药是演员,而炮制就是那幕后的导演,指挥着演员怎么发挥出最佳的表演效果,让病人能更快地好起来。

中药临方炮制与疗效的关系中药临方炮制是指中医临床医生根据患者病情和体质、病理理论及经验制定的针对性方案,对药物进行炮制处理,以达到更好的治疗效果。

中药临方炮制与疗效的关系至关重要,下面就此问题进行讨论。

中药临方炮制一般包括药物的挑选、配伍、炮制和调剂。

药物的挑选需要根据患者的体质和病情,选择适合的药物,并排除不适合的药物。

药物的配伍不仅要考虑药物本身的性味,还要考虑它们之间的相互作用和药理作用的协同作用。

炮制过程中,药物的炮制方法和时间的长短也会影响药物的药效。

最后,调剂是在综合考虑以上因素的基础上,对药物的用量和用法进行调节和配合,以达到更好的治疗效果。

炮制过程中对药物的炮制方法和时间的长短影响药物的药效。

常见的炮制方法有炒、焙、煅、炙、曝等。

如黄芪,就可用炒制、煅制等方法,治疗肝肾阴虚烦渴、白带过多等证。

枸杞子的炙制可使药物更能调畅肝经、滋肝肾,滋养肝肾之精,同时具有明目作用。

丹参的炮制方式有以加工程度高和低的方式,制成丹酒和生药小丹,以增加丹参的药效。

所以在日常中,中药师或医生需要根据病情和体质,对炮制方法进行科学调配,以达到更好的治疗效果。

中药临床协同应用对疾病治疗常常起到有效作用,在协同应用过程中,中药搭配使用的原则是“补病、补虚,泻病、泻实”。

多方搭配使用可以增加中药的疗效,临床中应用的最普遍的搭配方式是中草药与中药配伍使用。

配伍方式的选择,必须根据具体病情,个体差异,中草药性味和药物的药理作用进行选择和调配。

比如,炮制参白术枳壳定痛保肝丸,全方有清热解毒、通经止痛、保肝护肝功能,抗病能力较强,能通过对疼痛和肝脏炎性损伤的综合干预达到更优的治疗效果。

总之,中药临方炮制是中医临床应用中的重要环节,不同的炮制方法、药物的配伍和调剂,将影响中药的药效,直接影响到治疗效果的好坏。

因此,在中医临床应用中,炮制方剂是至关重要的。

在实践中,医师或中药师通过研究病情和身体状况,结合其自身长期的临床经验和中药炮制的科学性,可以制定出更符合患者需求的中草药方案,提高中药的疗效,为患者的康复带来更多的希望。

中药炮制与临床疗效的关系中药应用于临床大多以中药饮片的形式出现,而中药饮片在未加工以前是来源于自然界的植物、动物、矿物,这些天然药物,或质地坚硬、粗大,或含有杂志、泥沙,甚至含有毒性成分等,所以都要经过加工炮制后才能应用。

中药炮制是我国医药学中的一门传统的制药技术,它是根据中医药理论,按照医疗、调配、制剂和储藏保管的不同要求及药材自身性质,对中药进行各种加工和处理,使之成为一定规格的饮片,更好的应用于临床的制药技术。

科学的炮制能减毒增效,而不科学的炮制往往使药材有效成分丧失,甚至增加毒副作用。

所以,中药炮制质量的好坏对提高临床疗效有着直接的关系。

历代医药学家对中药炮制都很重视,且有许多的重要论述。

如明代陈嘉谟在《本草蒙筌》的“制造水火”中指出:“凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失......匪故巧弄,各有意存。

酒制升提,姜制走散,入盐走肾脏,仍使软坚,用醋注肝经且资住痛,童便制除劣性降下,米泔制去燥性和中,乳制滋润回枯助生阴血,蜜甘缓难化增益元阳,陈壁土制窃真气骤补中焦,麦麸皮制抑酷性勿伤上隔,乌豆汤、甘草汤渍曝并解毒指令平和,羊酥油、猪脂油涂烧,咸渗骨容易脆断,有剜去瓤免胀,有抽去心除烦……”。

由此可见,中药炮制与临床疗效关系十分密切,必须加以重视。

中药炮制的方法有净制、切制、炮制等,其中各种炮制方法都有一定的炮制目的,均以适应临床需求,提高临床疗效为前提。

1 中药净制与临床疗效中药材都要通过净选加工,选取规定的药用部分,除去非药用部分、杂质及霉变品、虫蛀品、泥沙、灰屑等,使其达到药用的净度标准,方可应用于临床。

汉代医药学家张仲景在其著作《金匮玉函经》中指出:“……或需皮去肉,或去皮须肉,或须根去茎,又须花须实,依方拣采、治削,极令净洁。

”提出了用药部位、净度需求,可见应根据方药的具体目的分别进行选择,以提高药物质量保持和稳定药效。

如巴戟天的木心为非药用部分且占的比例大,如不除去,则用药剂量不准,降低疗效;乳香、没药粘附树皮,石膏中夹有一些杂质,还有一些动物、昆虫类药物的头、足、翅也须除净,以保证配方剂量的准确和药物的洁净;还有一些药物用药部位不同临床疗效也不同,如麻黄的根与茎,麻黄根有止汗作用而麻黄茎有发汗作用;莲子的心与肉,莲子心能清心热,而莲子肉能补脾涩精。

炮制是中医用药的特点中医治病的物质基础是炮制后的中药饮片,而不是原药材。

通过炮制,可调整药性,降低毒性,增强疗效,以满足临床治疗要求。

临床医生要提高疗效,根据辨证论治,选择恰当的炮制品是十分重要的。

炮制品的质量直接影响临床疗效,而中药炮制的各个操作步骤均能影响其质量。

必须注意药物的净制、切制、加热、辅料等与药效的关系。

清代《修事指南》的作者张仲岩指出:“炮制不明,药性不确,而汤方无准,病症不验也”。

这段话反映了炮制与药性、医疗活动、临床疗效的关系。

强调了临床用药必须注意炮制品药性的改变以及炮制品的选择应用,以对症下药,取得疗效。

中药炮制与临床疗效有如此密切的关系,是由中医用药的特点所决定的。

1.中医的“整体观念”和“辨证论治”是指导中医临床施治的基础。

中医的“整体观念”和“辨证论治”是指导中医临床施治的基础。

故中医师在确定治疗原则,谴方用药时,应根据病人的症状、阴阳盛衰、寒热虚实、气候等具体情况来选用炮制品种,以提高临床疗效。

如:在下列情况下如何选择麻黄炮制品?风寒表实证----生麻黄表证较轻,而肺气壅闭,咳嗽气喘较重的患者----蜜炙麻黄老人、幼儿及虚弱者风寒感冒----麻黄绒表证已解而喘咳未愈的老人、幼儿及体虚患者---蜜炙麻黄绒2.中药成分复杂,常一药多效。

中药成分复杂,常一药多效中药成分复杂,常一药多效。

临床用药常需突出某方面的作用,而不是用全部功效。

通过炮制可对药物原有性能功用进行优化取舍,突出某些作用,同时降低某些作用,使之更适合病情的需要。

如柏子仁润肠通便、心安神。

生品有令人呕吐的副作用,多用于肠燥便秘。

若用于心神不安、虚烦失眠的脾虚患者,则需将柏子仁制霜,消除呕吐和滑肠致泻的副作用,功专养心安神。

3.炮制品种的选用,明确体现了辨证施治的特点。

炮制品种的选用,明确体现了辨证施治的特点疾病的发生、发展是多变的,用药时应综合考虑病因、病机、生理、病理、脏腑的属性、喜恶等各种因素。

例:张仲景名方“白虎汤”,由石膏、知母、粳米、甘草组成。

中药临方炮制与疗效的关系中药临方炮制是中医药领域中重要的一环,炮制处理可以改变药品的性状和药效,直接影响药物的药效和疗效。

下面将对中药临方炮制与疗效的关系进行探讨。

中药临方炮制是指在中药制剂生产和应用中,对原材料经过一系列的加工处理,使其具备适合的用法,以及适当的性质和药效。

炮制过程包括炒、制、炙、煎、蒸、焙等多种方法。

不同的加工方法和技术可以改变中药材的形态、质地和化学成分,从而改变中药的药性和药效。

炒制是中药制剂中常见的炮制方法之一。

通过使用不同的温度、炒制时间和炒制方法,可以调节药材的性状和药效。

炒制可以使药材颜色变化,增加香气,调整药效,去除剧毒等作用。

炒制黄芩可以使其清热泻火的作用更加明显,增强其对湿热痰蒸症的疗效。

制制是将药材进行切碎、捣碎、研磨等处理,以改变其形态和药效。

制制可以增加药材的溶解度,提高药液的提取率,增强药效。

将石斛进行制制处理,可以增加活性成分的溶解度,提高药液的抗氧化能力,从而增强其抗衰老和养颜功效。

煎制是将中药材加入适量清水,经过高温煮沸一段时间,使其药性溶解于药液中。

煎制可以释放药材的活性成分,提取药物的有效成分,增强中药的药效。

煎制蛇床子可以提取其中的毒素,减少其毒性,增强其镇痛和祛痰作用。

蒸制是将中药材置于蒸锅中进行蒸煮处理,以改变其药效。

蒸制可以促进药材内部活性成分的生成和转化,增加药效。

蒸制人参可以提高其中对人体的滋补作用,增强其兴奋中枢神经、抗疲劳的疗效。

焙制是将中药材放置在高温烘箱中进行烘烤处理,以改变其性状和药效。

焙制可以使中药材中的水分蒸发,去除杂质,调节药材的颜色和药效。

焙制五味子可以使其更香,增加其对脾胃虚寒的疗效。

中药临方炮制可以改变中药的形态、构造和化学成分,从而调节药物的性状和药效。

不同的炮制方法会对中药的药性和药效产生不同的影响,进而对中药疗效产生影响。

炮制是中药制剂和应用中不可忽略的一环,对于提高中药疗效具有重要意义。

但需要指出的是,中药临方炮制仍需进一步研究,加强中药临床疗效的评价和证据支持。

中药临方炮制与疗效的关系中药临方是中医医生根据患者的病情和体质特点,结合中医理论,选用一定的药物组成方剂治疗疾病的一种手段。

而炮制是指中药制作过程中的一种重要环节,它直接影响着药物的质量和疗效。

中药临方炮制是中医治疗中不可或缺的一环。

本文将从中药临方炮制的概念和作用机理、炮制方法及其对疗效的影响等方面进行探讨,以期加深对中药临方炮制与疗效的关系的理解。

一、中药临方炮制的概念和作用机理中药临方的炮制是指中医医生在选定了一定的中药组成方剂之后,按照一定的比例和方法对药物进行炮制,使之适应不同病情的需要。

炮制过程包括洗净、浸泡、煮炮等环节,其主要目的是提高药物的药效,改善其性味特性,增强其药理活性。

炮制对中药药物的疗效影响主要体现在以下几个方面:1. 改善药物质地:炮制过程中可以改善药物质地,使之细腻均匀,易于入药和吸收。

这样可以提高药物的利用率和吸收速度,增强药效。

2. 提高药物活性:有些中药在炮制过程中可以通过破壁、溶解、脱水等过程提高药物的活性成分浓度和释放速度,从而增强了其药理活性。

3. 调整药性味道:炮制过程中可以改变药物的性味特性,如苦味变浓,辛味变辣,甘味变甜等,使之适应不同病情的需要。

4. 增加药物稳定性:炮制过程可以增加药物的稳定性,减少药物的不稳定因素,从而提高了药物的保存期限。

中药临方炮制是通过调整药物的性味特性,改善质地和增加活性成分等方式来提高药物的药效,使之更适应治疗病情的需要。

二、炮制方法及其对疗效的影响中药炮制是中医药制作过程中的一种重要环节,其炮制方法直接影响着药物的疗效。

不同的药材在炮制过程中需要采取不同的方法,以确保药物的质量和疗效。

1. 煎炮:煎炮是最常见的一种炮制方法,适用于大多数中药材。

煎炮的目的是将中药材炮制成干品或炮制后的制剂形式。

煎炮主要通过干燥、破壁、溶解及酶解等过程来改变原药材的性味特性,增强其药理活性。

2. 渍炮:渍炮是将中药材与液体或其他物质浸泡一段时间后进行炮制,适用于一些硬质的中药材。

中药临方炮制与疗效的关系中药临方炮制和疗效之间存在着密切的关系。

临床应用中,中药临方的炮制是为了提高药物的疗效、减少不良反应、改善药物的稳定性、增强药效的特点,从而达到最佳的治疗效果。

中药临方炮制主要包括以下几个方面:1. 炮制方法:中药临方炮制的方法有炮制、蒸制、煅制、炖制、面膏制等多种方法。

不同的炮制方法可以改变药材的化学成分,增强其药效,提高药物的疗效。

2. 炮制时间:中药临方炮制的时间一般根据药材的性质、功效和临床需要进行调整。

对于一些温补类药物,炮制时间一般较长,可以提高药物的药效,增强其补益作用。

1. 改变药材的性质:中药临方炮制可以通过改变药材的性质,增强其药效。

炮制可以使药材中的有效成分得到释放、激活或转化,以提高药物的疗效。

2. 解毒作用:一些中药在生药状态下可能含有一定的毒性或不良反应,通过炮制可以去除或减轻药材的毒性,提高药物的安全性和耐受性。

3. 提高药物的稳定性:中药在炮制过程中,可以除去一些易氧化、易挥发或不稳定的成分,提高药物的稳定性,延长药物的保存期限。

4. 促进药物的吸收和代谢:通过炮制,可以使药材中的有效成分更易被人体吸收,提高药物的生物利用度,增强药效。

5. 调整药物的药性:通过炮制,可以改变药材的药性,使其更适应不同的临床需要。

对于一些具有寒凉性质的中药,在炮制过程中可以减轻其寒性,增加其温和性质,提高药物的疗效。

中药临方炮制是根据药材的性质、功效和临床需要设计的一种药物加工方法,通过改变药材的化学成分和药性,提高药物的疗效、减少不良反应、改善药物的稳定性和增强药效。

中药临方炮制在中医临床应用中具有重要的意义,对于提高中药的疗效、确保药物的安全性和有效性有着重要的作用。

中药炮制同临床疗效间的关系论述

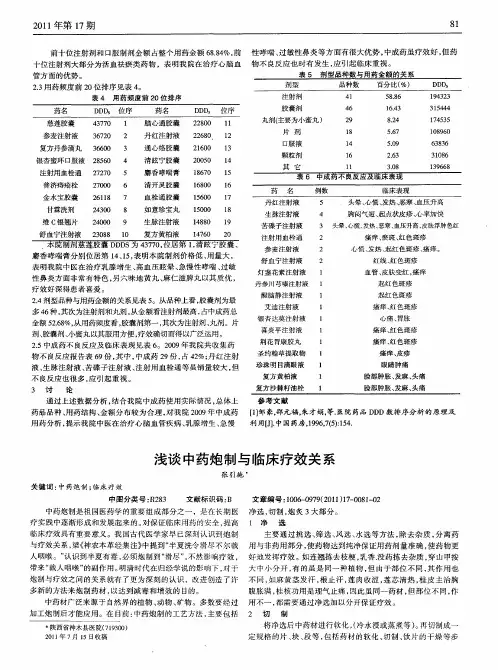

摘要:中药炮制属于我国传统制药技术,涉及到中药炮制工艺理论,规格标准等方面,同中药饮品临床治疗作用发挥关系密切。

本文在阐述中药炮制与药性的关系基础上,从中药饮片的纯净处理、水处理、加热处理、毒剧中药炮制等几个方面对中药饮片在不同炮制方法下临床疗效变化进行综合分析。

关键词:中药炮制;临床疗效;中药药性;炮制方法

中药炮制是在中医药理论指导下,按照中医药制剂调配不同需求,在辨证论治基础上发展而来的制药技术,俗称炮炙,修治或者俢事。

炮制目的是使中药饮片的质量得到提高,以提高饮片临床治疗效果。

1 中药炮制与药性的关系

中药药性指的是四气五味、升降浮沉、归经这些具体内容。

中医中药治疗疾病就是要利用药性的偏性来治疗机体的阴阳偏盛或者是偏衰。

中药饮片寒温不适对药物疗效会带来很大影响,为使饮片药性增强或改变,可以通过不同炮制方法来实现:例如:黄连本身苦寒,姜汁制后,苦寒之性被中和,能有效避免治疗中对胃的副作用。

而黄连用胆汁制后,苦寒之性则会更强。

很多中药饮片在炮制后性味会改变,会扩大饮片用途。

例如:生黄柏能清下焦的湿热,经过酒炙,饮片作用向上,可以用于清上焦湿热。

采用辅料对中药进行炮制,还能够使饮片作用的趋向发生改变,如饮片醋制后入肝,盐制后入肾,蜜制后入脾。

同时辅料炮制后,饮片的作用范围也会出现变化,如益智仁本身可以入脾、肾两经,经过盐制后则主入肾经。

下面我们对具体炮制同饮片临床疗效关系进行分别阐述。

2 不同炮制方法同临床疗效关系

2.1 纯净处理同临床疗效关系

中药饮品源自天然动植物及矿物质全体或者部分组织,在采集过程中不可避免会掺杂有一些非药用部分或是杂质。

而纯净处理就是使中药饮片达到纯度标准一确保药物临床疗效。

如黄连及丹参在处理中应先洗净再入药;全蝎及海藻需先经过漂洗去除多余盐分;麻黄须将根茎分开分别入药,麻黄根伪麻黄碱是主要成分,止汗作用强,麻黄茎枝麻黄碱是主要成分发汗功能强,两者药理作用截然相反,不能混淆。

2.2水处理同临床疗效关系

中药饮片水处理是要让饮片更清洁软化,以利于切制及粉碎,使药物毒性减低。

在中药饮片中,多数有效成分都同水有一定亲和作用,如有机盐、无机酸、生物碱盐、小分子的蛋白质及挥发油等都是易溶或可溶于水的。

如槟榔坚硬,只有在水润后才能够进行切片操作。

但浸泡超过10天,槟榔碱会流失到水中,使槟榔驱虫作用降低约1/3,因此要确保槟榔驱虫效果,应采用包润软化方法。

因此在水处理过程中需要按照“宁要三分欠,不要一分过”的炮制理论,这样才能确保饮片临床治疗效果。

2.3加热处理同临床疗效关系

对中药饮片进行加热处理能够使药物毒性得到消减或消除,或是将饮片有毒成分转化成治疗成分,提高临床治疗效果。

在加热的过程中,如饮片有毒成分及治疗成分两者不相同,加热后能去除毒性成分。

例如巴豆加热后能够去除巴豆素,干漆焖煅成炭后,漆粉毒性会祛除。

斑蝥中斑蝥素在治疗瘰疬、瘿瘤同时对皮肤及胃黏膜会产生刺激作用,据相关研究斑蝥素服用30毫克,人就会死亡,米炒后能够让部分斑蝥素升华,使治疗指标控制在治疗含量内。

中药饮片在加热处理后,还能够让饮片有效成分发生变化,演变出新的治疗效果,如延胡醋制后,游离的生物碱会转化为可溶于水的生物碱盐,饮片镇痛作用增强。

槐米蒸制后能控制高血压,炒炭后鞣质含量提高,止血效果增强。

2.4毒剧中药炮制同临床疗效关系

毒剧饮片炮制后毒性成分含量会大大降低,半夏生用对咽喉有刺激作用,会导致腹泻、呕吐等毒副作用,而白矾制后,半夏上述毒副作用都呈现阴性,使半夏在有效成分保留的同时,临床效果大大提高;附子、乌头炮制过程中,如长时间泡漂能够使毒性成分大大降低,在其基础上加辅料将其煮至中间没有白心,附子毒性生物碱要降低约80%,且生品内乌头碱

会转化为乌头次碱,乌头次碱毒性同乌头碱比较,只是乌头碱的1/200~1/400,而一部分毒

性成分还能转化为有效成分。

3临床案例分析

中药炮制药味的变化会使药物临床疗效发生明显改变。

例如大黄,生品大苦大寒,泻下

力猛,用于荡涤肠胃,而炮制后则作用发生改变,会缓泻甚或是不泻。

且大黄酒炒能清上焦

邪热,炭炒能治经带之病,醋炒能活血化瘀,不同制法,作用不同,临床应用切不能用错。

如患者李某,男,56岁,因突发性口歪眼斜,右侧肢体瘫痪,神志不清而入院治疗,入院后

给与溶栓、扩血管治疗5天,神志渐清,但其他症状未见好转。

经中医会诊,患者右侧肢体

萎软无力,口歪眼斜,言语不清,大便不通,小便少,舌红无苔,舌边尖存在瘀点,脉弦细涩。

辩证应为经络阻滞,气虚血瘀,给与补阳还五汤通络补气活血:生黄芪120克,川芎15克,赤芍15克,当归12克,水蛭 6克,地龙15克,土鳖虫12克,川牛膝 15克,醋炒大

黄10克,桃仁10克,红花9克,丹参60克。

三剂,水煎服。

上方服用1剂之后,患者出

现水泻不止,对症治疗痊愈。

经询问,患者饮食正常,医师同中药房核对处方无误,最后对

所剩中药饮片进行检查,发现内有生大黄,应是实习生错将醋炒大黄配成了生大黄,将生大

黄拣出,并加醋炒大黄10克,继续煎制,患者没有再出现腹泻,病情好转,最后痊愈出院。

在此方中,我们用大黄主要是为活血化瘀,因为中风的病人大便秘结是因为气虚推动无力所致,所以重用黄芪补气生虚,并助醋大黄活血,因此在此处用生大黄是非常不妥当的。

像上面这样案例,临床屡见不鲜,严重甚至会引发医疗事故,必须多加注意。

总之,中药饮片治疗疾病就是要利用药性的偏性来治疗机体的阴阳偏盛或者是偏衰。

中

药饮片经过水处理、加热处理等不同炮制后,饮片有效成分会发生变化,饮片药性出现改变,饮片毒副作用得到了降低或消除,使中药饮片能够同复杂临床用药需求更为适应,使中药饮

品治疗功效得到了充分发挥。

由此证明中药炮制同饮片质量有密切关系,对提高中药饮片临

床治疗效果有直接影响。

参考文献:

[1]卢啟立.有毒中药饮片炮制存在问题分析及对策[J].当代医学,2011,(23).

[2]彭迎新.活血祛瘀中药药性及炮制方法分析[J].中国医药导报,2010,(13).。