系统工程状态空间模型

- 格式:pptx

- 大小:532.61 KB

- 文档页数:11

第一批次[多选题]贝塔朗菲认为系统技术包括两个方面,它们分别是:A:硬件B:软件C:固件D:中间件参考答案:AB[多选题]系统工程的理论基础包括:A:大系统理论B:信息论C:控制论D:运筹学参考答案:ABCD[多选题]从系统观点出发,全部环境因素应划分为:A:自然环境B:人的因素C:科学技术环境D:社会经济环境参考答案:ABCD[多选题]通常情况下,模型可分为A:形象模型B:概念模型C:模拟模型D:抽象模型参考答案:AD[多选题]抽象模型是指A:形象模型C:数学模型D:模拟模型参考答案:BCD[多选题]构造模型的一般原则是A:现实性原则B:简化性原则C:适应性原则D:借鉴性原则参考答案:ABCD[多选题]在随机网络中,输入侧的逻辑关系分别有A:与型B:或型C:非型D:异或型参考答案:ABD[多选题]在随机网络中,输出侧的逻辑关系分别有A:随机型B:确定型C:网络型D:概率型参考答案:BD[多选题]按系统性质进行的系统仿真分为A:离散型仿真B:确定型仿真C:连续型仿真参考答案:AC[多选题]动态规划法的基本原理是A:相变原理B:耗散结构理论C:突变原理D:最优化原理参考答案:AD[多选题]管理系统一般由以下子系统构成A:计划决策子系统B:控制协调子系统C:执行子系统D:信息子系统参考答案:ABCD[多选题]()研究的是系统从原始均匀的无序状态发展成为有序状态,或从一种有序结构转变为另一种有序结构,以及系统从有序到无序的演化过程。

A:相变理论B:耗散结构理论C:协同学理论D:突变理论参考答案:AC[多选题]()是物质系统内部结构和物理性质上的突变。

A:突变B:涨落C:混沌D:相变参考答案:AD[多选题]本世纪60年代,经过对非平衡态和不可逆过程进行的深入研究,提出了A:耗散结构理论B:相变理论C:突变理论D:超循环理论参考答案:AD[多选题]相变理论主要研究A:非平衡相变B:平衡相变C:铁磁相变D:超导相变参考答案:AB第二批次[论述题]名词解释:大系统:大系统理论:信息论:控制论:运筹学:状态变量:仿真:系统模型:系统控制:系统环境:多阶段决策过程:反馈:参考答案:大系统:一般是指规模庞大、结构复杂、环节数量大或层次较多,其相互间关次错综复杂,影响因素众多,并常带有随机性质的系统。

系统工程第五版课后题参考答案1、可以课本上的管理系统为例:(1)系统的功能即其存在的作用与价值,要素即元素或者分系统或者子系统(2)系统与环境是两个相对的概念(3)结构即组成系统的诸要素之间相互关联的方式(4)相互影响2、(1)整体性(2)关联性(3)环境适应性(4)系统思想和观点:整体最优、综合系统的整体性和目的性等3、(1)整体观念(2)明确的目的性和组织性4、(1)工程技术,但对象不限定于某种特定的工程物质对象(2)连接自然科学与社会科学的桥梁(3)整体到局部(4)综合即创造5、由一般系统论及其发展、大系统理论、经济控制论、运筹学、管理科学等学科相互渗透、交叉发展而形成的6、略7、以管理科学与工程为例可能应用:物流系统工程、工程项目管理系统工程等1、(1)时间维、逻辑维、知识维(专业维)(2)特点:研究方法上的整体性、技术应用上的综合性、组织管理上的科学性、系统工程工作的问题导向性2、(1)前者以工程系统为研究对象,后者适合于“软”系统问题的研究(2)前者核心内容是优化分析,后者核心内容是比较学习(3)前者关注定量分析方法,后者强调定性或定性与定量有机结合的基本方法3、(1)系统分析是运用建模及预测、优化、仿真、评价等技术对系统的各有关方面进行定性与定量相结合的分析,为选择最优或满意的系统方案提供决策依据的分析研究过程(2)从广义上理解,有时把系统分析作为系统工程的同义语使用4、(1)问题(2)目的及目标(3)方案(4)模型(5)评价(6)决策者5、(1)系统分析分为以下几个过程:认识问题、探寻目标、综合方案、模型化、优化或仿真分析、系统评价、决策(2)认识问题、综合方案、系统评价是必不可少的过程6、(1)尽快明确问题的总体框架,使系统分析走上正轨(2)5W1H7、(1)方案即达到目的及目标的途径(2)系统方案的分析和综合是系统分析中必不可少的8、(1)坚持问题导向(2)以整体为目标(3)多方案模型分析和选优(4)定量分析和定性分析相结合(5)多次反复进行9、(1)建模、预测、优化、仿真、评价等技术(2)定性定量相结合(3)提供决策依据10、(1)提问法:5W1H、检核表法(2)头脑风暴法:推迟判断、数量提供质量(3)德尔菲法:背靠背式、得出反映群体意志的预测结果(4)群体决策支持系统:准确性、客观性、公正性(5)情景分析法:灵活而富有创造性、辅助、综合、多功能11、(1)思维导图(2)Mindmanager12、(1)综合集成系统方法论(2)WSR系统方法论(3)西那雅卡那系统方法论(4)旋进原则方法论13、略第三章1、(1)模型特征:现实世界部分的抽象或模仿、由那些与分析的问题有关的因素构成、表明了有关因素间的相互关系(2)模型化的本质:利用模型与原型之间某方面的相似关系,在研究过程中可以用模型来代替原型,通过对模型的研究得到关于原型的一些信息(3)模型化的作用:对客体系统一定程度研究结果的表达、提供了摆脱具体内容的逻辑演绎和计算的基础、利用模型可以进行“思想”实验2、(1)概念模型:包括思维、描述、字句模型(2)符号模型:包括结构、数学模型,其中结构模型多采用图示(3)形象模型:包括物理、图像模型(4)类比模型(5)仿真模型3、(1)分析法:分析解剖问题,深入研究客体系统内部的细节(如结构形式、函数关系等)。

第一章系统和系统工程1、系统的定义系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分(要素)结合而成的具有特定功能的有机整体。

2、系统定义中的四个要点(1)系统及其要素:系统是由两个以上的要素构成的。

要素可以是单个事物(元素),也可以是一群事物组成的分系统、子系统。

(2)系统和环境:任意系统又是它所从属的一个更大的系统(环境)的组成部分,并与其相互作用,保持较为密切的输入输出关系。

(3)系统的结构:构成系统的诸要素之间存在着一定的有机联系,这样在系统内部形成一定的结构和秩序。

(4)系统的功能:任何系统都应有其存在的作用和价值,有其运作的具体目的,也即有其特定的功能。

3、系统的特性整体性、层次性、关联性、环境适应性4、系统工程研究对象系统工程的研究对象是大规模复杂系统。

该类系统的主要特点有:规模庞大、结构复杂、属性及目标多样、一般为人-机系统、经济性突出等。

5、系统工程的内容和特点所谓SE,是用来开发、运行和革新一个大规模复杂系统所需思想、程序、方法的总和(或总称)。

系统工程基本特点(1) 整体性和系统化观点(前提);(2) 总体最优或平衡协调观点(目的);(3) 多种方法综合运用的观点(手段);(4) 问题导向及反馈控制观点(保障)。

6、系统工程与其他工程的区别(1)后者以专门的技术领域为对象,前者则是跨学科的,研究各行各业中系统的开发、运用等问题;(2)系统工程不仅涉及工程系统,而且涉及社会经济、环境生态等非工程系统,不仅涉及技术因素,还涉及社会、经济甚至心理因素;(3)系统工程比一般工程更注重事理,注重计划、组织、安排、优化,为完成某项任务提供决策、计划、方案和工序第二章系统工程方法论1、切克兰德软系统方法论的思路和步骤(pdf)2、从定性到定量的综合集成方法论—钱学森主要特点有:(1)根据复杂巨系统的复杂机制和变量众多等特点,把定性与定量研究有机结合起来,从多方面的定性认识上升到定量认识;(2)根据系统综合集成思想,把理论与经验结合起来,把人对客观事物的各种知识集中起来,强调多学科交叉融合;(3)根据复杂巨系统的层次结构,把宏观、中观与微观研究统一起来;(4)根据人-机结合的特点和信息的重要作用,将专家群体、数据和各种信息与计算机技术有机结合起来,强调对知识工程及数据挖掘技术等的应用。

系统工程教学大纲课程概述:“系统工程”是工业工程、管理科学本科专业的学科基础课程之一提供了系统的思想、观点、方法论和相应的方法。

本课程的主要内容为:系统和系统工程的基本概念;系统工程的理论基础;系统工程方法论;系统模型;系统仿真;系统评价;系统决策等。

教学目的:系统工程是一门跨学科的工程技术,为现代科学技术的发展提供了新思路和新方法。

本课程设置的目的是在较为系统地介绍系统工程的基本理论、方法的基础上,培养学生的系统观念,培养学生进行实际系统建模、分析和综合的能力。

使学生具备正确灵活应用系统观和系统工程方法分析处理问题,并为决策提供科学依据的参谋能力。

教学任务:传授系统理论、系统工程方法论、系统工程方法等知识;进行系统理论应用和系统工程的建模、仿真、决策分析等方法训练;引导学生关注学科研究与应用动态,了解学科前沿;培养学生综合、灵活、创新性地应用本学科知识实际问题的能力。

教学要求:1.使学生掌握系统工程的基本概念和基本思想2.重点掌握系统分析的基本原理,正确理解管理系统工程方法论;3.掌握系统工程常用模型和技术的功能、原理、使用条件及初步应用;4.初步了解各类定量系统工程技术的基本原理、作用和相互关系,并了解它们在系统工程的整个工作过程中的用途5.掌握系统评价与决策的原理和典型方法;6.具有初步运用系统工程思想和方法分析本学科(专业)领域某些实际问题的能力。

教学内容:第一章系统工程概述(5学时)为本课程的导论部分,主要介绍系统思想的发展、系统工程的产生及发展、系统工程的研究对象——系统的特性、系统工程的定义及其基本观点等内容。

通过本章的教学,使学生掌握系统与系统工程的概念以及它们的特点,了解系统的分类、系统工程的发展过程与趋势、了解系统科学体系。

一、系统工程的产生、发展及应用1.系统思想的产生与发展。

2.系统理论的形成与发展。

3.系统工程的发展概况。

4.系统工程在中国的发展及应用。

二、系统工程的研究对象1.系统的概念及特点。

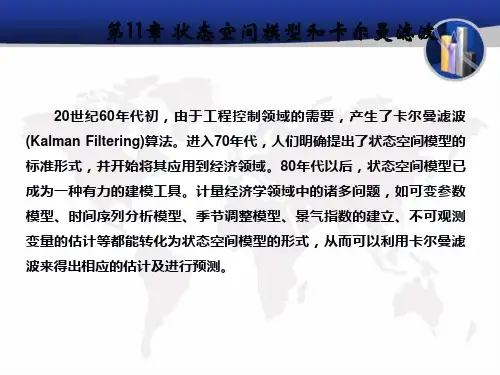

传递函数和状态空间方程引言传递函数和状态空间方程是控制系统工程中常用的数学模型和分析工具。

它们用于描述和分析动态系统的行为和性能,对于控制系统的设计和优化起着关键作用。

传递函数定义在控制系统中,传递函数是一个描述输入和输出之间关系的数学函数。

传递函数通常用G(s)表示,其中s是复数变量,表示系统的复频域特性。

传递函数描述了一个线性、时不变系统对输入信号的响应。

传递函数的一般形式如下:b0*s^n + b1*s^(n-1) + ... + bnG(s) = ---------------------------------------s^m + a1*s^(m-1) + ... + am其中n和m分别是传递函数的分子和分母的最高次幂。

用途传递函数可用于描述系统的频率响应和稳定性特性。

传递函数可以反映系统对不同频率的输入信号的放大或衰减情况,帮助工程师了解系统的动态特性。

传递函数还可以用于控制系统的设计和分析。

通过对传递函数进行数学运算和变换,可以获得系统的稳定性、动态响应以及频域特性等关键性能指标。

工作方式传递函数的输入是一个复数变量s,代表系统的频域特性。

通过将s带入传递函数的表达式中,可以得到系统的输出。

传递函数的输出代表了系统对输入信号的响应。

通过对传递函数表达式进行分析和计算,可以获得系统的稳定性、频率响应和动态响应等关键性能指标。

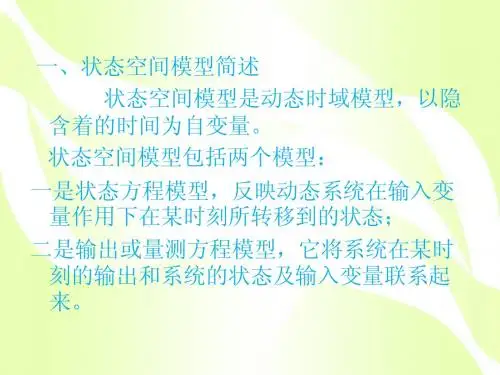

状态空间方程定义在控制系统中,状态空间方程是一种用状态变量表示系统状态的数学模型。

状态空间方程描述了系统的状态和状态变化随时间的规律。

状态空间方程的一般形式如下:dx/dt = Ax + Buy = Cx + Du其中,x是系统的状态向量,表示系统的状态变量;u是系统的输入向量,表示系统的输入信号;y是系统的输出向量,表示系统的输出信号;A、B、C和D是系统的系数矩阵。

用途状态空间方程可以用于描述和分析系统的动态行为和稳定性特性。

状态空间方程是一种直观、物理意义明确的模型,可以帮助工程师理解系统的内部状态和相互关系。