《储层表征与建模》储层构型模式

- 格式:ppt

- 大小:63.65 MB

- 文档页数:108

辫状河储层心滩坝内部构型表征与建模作者:张昕煜张立强马旸晔来源:《环球市场》2019年第05期摘要:苏里格气田盒8段厚度大,砂体垂向上多期叠置,内部结构复杂,储层内部非均质强,砂体构型制约着有效储层的认识,影响气井的井位部署。

通过对野外沉积特征分析及心滩坝发育规模定量化解剖结果,应用钻井资料提出心滩坝砂体发育位置预测的三种方法,以此为基础定量化表征了心滩坝内部夹层(主要为落淤层)的倾向、倾角、长度和厚度4个参数。

通过对构型定量化表征研究发现研究区内,普遍发育2-3期增生体,同时发育2期辫状河道;单一心滩坝厚度主要为3-8m,宽度350-650m,长度800-1500m;落淤层延展范围200-500m,厚度主要分布在0.1-0.3m、倾角主要分布在10-40。

最终采用‘模式预测,分级控制’的建模思路,建立了三维构型模型约束下的沉积相模型,为全区辫状河储层砂体解剖提供了定量化的地质载体。

关键词:苏里格气田;辫状河;落淤层;构型表征;构型建模笔者针对沉积环境为辫状河沉积的苏里格气田,心滩是最重要的气藏储集砂体。

因此,对辫状河储集层内部进行构型解剖研究有利于深化储集层内部结构的认识和对剩余油气藏挖潜有重要的理论及现实意义[1]。

目前,三维地质建模只达到了微相级次,对于心滩坝内部落淤层的层次建模研究相对比较匮乏,本文旨在对地质构型研究的基础上,对井间地质体三维展布进行预测并建立高精度的三维地质模型,为后期油气藏数值模拟研究提供地质载体。

一、气藏地质概况苏里格气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡带一级构造单元的中北部,隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市和陕西省榆林市境内,现今勘探面积5×104Km2。

该区域素有“满盆气,半盆油”的说法,近年来致密砂岩气的勘探、开发取得了关键性的突破,探明储量3×104亿m3以上,具备了年产天然气200亿m3能力,已经成为我国目前陆地上储量规模巨大、产能快速上升的气田。

课程名称:《储层表征与建模》课程性质:专业核心课所属一级学科:地质资源与地质工程总学时:48学时一、课程简介《储层表征与建模》课程是国家一流学科“地质资源与地质工程”(A+学科)的重要支撑课程,是油气田开发地质领域研究生的一门专业核心课。

本课程主要阐述地下非均质储层描述、预测和三维建模的理论、方法和技术。

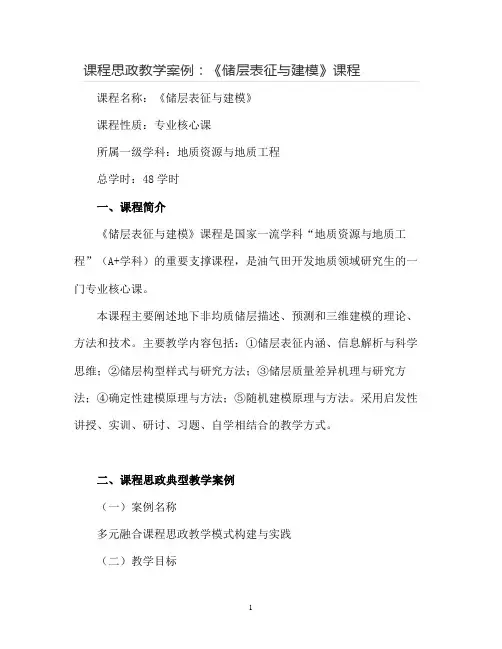

主要教学内容包括:①储层表征内涵、信息解析与科学思维;②储层构型样式与研究方法;③储层质量差异机理与研究方法;④确定性建模原理与方法;⑤随机建模原理与方法。

采用启发性讲授、实训、研讨、习题、自学相结合的教学方式。

二、课程思政典型教学案例(一)案例名称多元融合课程思政教学模式构建与实践(二)教学目标课程教学目标:使学生掌握综合应用多学科信息和方法进行地下非均质储层描述、预测和三维建模的理论、方法和技术,并提升分析和解决复杂问题的能力、创新思维能力、团队合作能力、表达能力、自主学习能力等可迁移能力,为今后从事油气田开发地质研究工作奠定必要的基础,并为终身发展、适应和引领未来社会奠定良好的基础。

课程思政教学目标:在培养学生掌握油气储层表征与建模的基本理论和方法、提高地下地质分析和预测能力的同时,增强学生家国情怀和使命担当,坚定“我为祖国献石油”的理想与信念,使他们成为新时代“铁人精神”的传承者;同时具备创新思维能力、团队合作能力、自主学习能力等可迁移能力,为祖国石油工业培养德才兼备的合格接班人。

(三)教学过程与方法紧密围绕课程教学目标,坚持“以学生发展为中心”的原则,遵循“知识、思维、能力、素质教育并重”的课程教学理念,创新形成了一套多元融合的教学方法。

1.思维导引式授课课内理论教学环节实施思维导引式授课。

不同于传统的“单向传递”知识,思维导引式授课是根据学生课前自学测试结果构建问题链,进行层层递进的问题解析,引导学生思考,进行互动交流,得到合理认识,融知识建构与思维训练于一体,提升创新意识和高阶思维。

《储层表征与建模》储层构型课件 (一)

最近,我认真学习了一门叫做“《储层表征与建模》储层构型课件”的课程,今天我想和大家分享一下我的学习体会。

首先,储层构型是石油地质学中的重要概念,它是指由各种不同地层构成的地质单元形成的整体地质结构。

储层构型的研究可以帮助我们充分了解地质构造、储层特征及储量分布等重要参数。

在《储层表征与建模》储层构型课件中,我们首先介绍了储层构型的基本概念、分类及特征。

我们通过对真实案例的分析,并结合地球物理信息、岩石学、沉积学等相关知识,了解了不同类型的储层构型的形成机理及其特征。

例如:沙岩储层的构型比砂岩储层更加透水性好且具有更高的渗透性,因为沙岩的颗粒更大,空隙度也更大,更适合油气储藏。

其次,该课程中,我们深入学习了储层的表征和建模。

储层表征是其他储层研究工作的基础,简言之,就是用各种方法和工具分析储层研究中得到的各类数据,来建立构造、岩性、成岩作用、孔隙结构等方面的三维数值模型。

而储层建模是在储层表征的基础上,针对具体的储层类型,对储层流体性质、流体流动规律以及地质反演等进行模拟模型的建立,为石油工业调查、勘探、开发和生产等提供重要的理论基础。

最后,在该课程中,我们还了解了储层结构的细节,包括构造刻画、流体地球化学、碳酸盐岩的孔隙空间结构等。

这些细节使我们更好地理解储层构型的形成机理,更准确地把握石油勘探和开发中出现的挑战。

总之,本次学习让我对储层构型的认识更加深入,更加清楚了解了储层表征和建模的基础及其重要性。

对于石油行业工作者和研究人员来说,这门课程具有极高的实践应用价值,在未来的石油勘探和开发工作中将发挥重要作用。

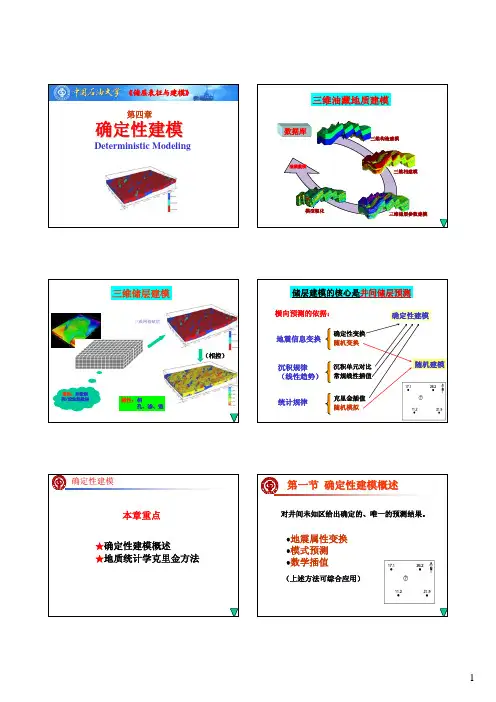

储层表征与建模作业四三维储层建模报告一、作业概况及要求1、工区概况本次作业建模工区的范围沿x、y、z方向为1000 X 1300 X 20米。

三维网格数为100 X 130 X 10,网格大小为10 X 10 X 2米。

主要沉积的砂体为发育在泛滥平原泥岩上的河道砂体,且河道砂体近东西向展布。

另有部分河道发育决口扇砂体。

所有350井均为直井。

垂向上每口井分为10个小层,每层厚度为2米井数据文件(well.dat)中给出了每口井的x,y坐标和每个小层的中部深度,以及每个小层的沉积相类型和波阻抗、孔隙度、渗透率数据,数据格式为Gslib格式。

提供的三维波阻抗数据体文件(imped.dat)也采用了Gslib的格式。

波阻抗的三维网格划分与建模工区一致。

使用软件为斯坦福大学油藏预测中心开发的SGeMS。

2、作业要求要求根据所提供的建模工区及相应350口井的井数据、三维波阻抗数据体,进行三维储层建模。

其主要内容包括对储层参数的数据分析、变差函数分析及拟合变差函数的求取、三维相确定性和随机模型的建立、三维储层确定性和随机模型的建立。

二、作业实施1、数据分析主要包括:绘制各变量直方图,统计各个变量的分布(均值、方差等);绘制不同变量交会图,研究变量之间相关性;了解工区储层相以及参数特征等为后续建模工作做准备。

(1)沉积相分布如图1所示,1,2,3分别代表河道(channel),决口扇(crevasse),泛滥平原(floodplain)。

可知,上述三种沉积相的比例分别为0.51,0.06,0.43。

在建模中,使用该相比例作为三维模拟的约束条件。

图1 沉积相比例图(2)沉积相与孔隙度、渗透率的相关性由图2可知,各种相的孔隙度差别不大。

其中,河道砂体孔隙度分布比较集中且值较大;决口扇孔隙度变化范围大,孔隙度值中等;泛滥平原孔隙度值较小。

图2 沉积相与孔隙度关系图3 沉积相与渗透率关系由图3可知,各种相的渗透率差异较为明显,其分布与孔隙度类似,河道砂体渗透率变化范围大;决口扇渗透率分布较为集中;泛滥平原渗透率值较小。

储层建模步骤当前国内外储层地质建模的总体思路和方法基本上是一致的,即在广泛收集地质(包括露头、钻井及综合测试)、地震及测井资料的基础上,利用沉积学、储层地质学和一系列数学方法来定量表征二维或三维储层的宏观几何形态及内部特性参数的空间变化,最终利用计算机来动态地模拟储层的空间变化特征。

三维建模一般遵循从点----面---体的步骤,即首选建立各井点的一维垂向模型,其次建立储层的框架(由一系列叠置的二维层面模型构成),然后在储层框架基础上,建立储层各种属性的三维分布模型。

一般的,广义的三维储层建模主要包含六个环节,即数据准备、构造建模、储层相建模、储层参数建模、储量计算、如果要将储层模型用于油藏数值模拟,应对其进行粗化。

2.1 数据准备储层建模是以数据库作为基础的,数据的丰富程度以及准确性在很大程度上决定着所建模型的精度。

从数据来源看,建模数据包含岩芯、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。

2.1.1 建模数据(1)井数据井数据包括井基本信息、岩心数据、测井及其解释数据、分层数据、断点数据等。

1.基本信息主要指钻井信息,包括井名称、井别、井口坐标、补心海拔、完井深度、完井时间及井身轨迹等。

这些数据可从完井地质报告中得到,目前大部分油田单位已将其建成了数据库。

在建模软件中加载了井信息数据后,应对井信息及轨迹逐一进行细致检查,特别是进行可视化检查。

例如,为了检查井身轨迹的准确性,首先,从三维视窗中查看井轨迹的整体形态;第二,在导入井分层数据后,逐层与现场已有井位底图进行对比检查,确保数据无误。

2.岩心数据岩心数据包括岩心照片、岩心描述以及岩心钻孔分析数据等,是岩性解释、沉积相划分、含油气性解释、储层质量评价以及隔夹层识别等的第一性资料。

建模过程中,岩心数据主要作为测井数据的标定。

3.测井及其解释数据测井作为研究井筒周围地层、岩石及流体特征的重要技术手段,包括电法测井、声波测井、放射性测井、地层倾角测井、气测井、生产测井以及随钻测井等多个类别,一般数据按每米8个数据点记录。

储层表征与建模储层表征与建模是石油勘探开发过程中的重要组成部分。

通过对储层进行表征和建模,可以帮助工程师更好地了解储层的地质特征、储层中的油气分布情况以及储层的物理和化学性质,从而更好地进行石油勘探开发。

储层表征是指对储层进行地质学、物理学和化学学等方面的综合描述和分析。

它包括对储层岩石类型、岩石结构、质地、孔隙类型、孔隙度、渗透率、压力、饱和度等多方面信息的描述。

不同储层的地质构成会有所不同,因此储层表征需要根据实际地质情况进行分类和细化。

首先,对储层的岩石结构进行描述。

岩石结构是指岩石中各个粒子之间的排列方式,包括岩石的成分、化学结构、结晶状态、晶粒度、含水量等因素。

在储层表征中,需要对岩石的成分、结晶状态和晶粒度进行综合描述,其中成分的描述包括岩石的矿物质组成、化学成分和地球化学特征等;结晶状态的描述包括晶体形态、晶体大小和晶体排列方式等;晶粒度的描述包括粗细程度、均匀性和分布情况等。

其次,对储层的孔隙类型、孔隙度和渗透率进行描述。

孔隙度是指储层中孔隙体积所占的比例,是一个重要的物理参数,直接关系到油气的运移和储存能力。

因此,对孔隙度的描述需要从不同尺度上进行,分别描述微观孔隙、介观孔隙和宏观孔隙。

渗透率是指储层中油气流动能力的大小,是另一个重要的物理参数。

在储层表征中,需要对渗透率的大小、分布和变化进行描述,这样可以更好地了解储层中油气的运移方式和储存能力。

最后,对储层的压力、饱和度和物性等方面进行描述。

压力是指储层中油气所受的压力,包括孔隙水压和地层压力等,需要进行准确的测量和分析,通过建立压力场模型,可以帮助预测油气运移和储存的情况。

饱和度是指储层中油气所占的比例,是根据测量数据和流体力学原理进行计算的。

物性包括油气相对密度、粘度、温度等参数,对储层中油气的运动规律和物理特性有着重要的影响,需要进行详细的物性分析和测量。

除了储层表征,建立储层模型是石油勘探开发过程中的另一个重要步骤。