消化性溃疡(peptic ulcer)的病理特

- 格式:docx

- 大小:20.56 KB

- 文档页数:2

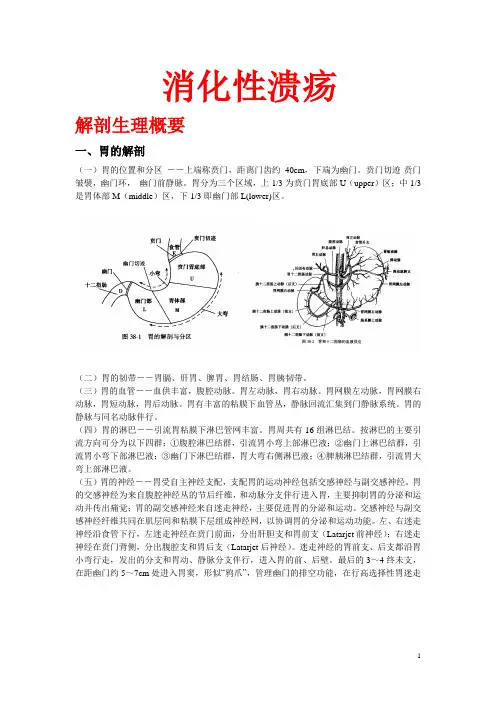

消化性溃疡解剖生理概要一、胃的解剖(一)胃的位置和分区--上端称贲门,距离门齿约40cm,下端为幽门。

贲门切迹-贲门皱襞,幽门环,幽门前静脉。

胃分为三个区域,上1/3为贲门胃底部U(upper)区;中1/3是胃体部M(middle)区,下1/3即幽门部L(lower)区。

(二)胃的韧带--胃膈、肝胃、脾胃、胃结肠、胃胰韧带。

(三)胃的血管--血供丰富,腹腔动脉。

胃左动脉,胃右动脉。

胃网膜左动脉,胃网膜右动脉,胃短动脉,胃后动脉。

胃有丰富的粘膜下血管丛,静脉回流汇集到门静脉系统。

胃的静脉与同名动脉伴行。

(四)胃的淋巴--引流胃粘膜下淋巴管网丰富。

胃周共有16组淋巴结。

按淋巴的主要引流方向可分为以下四群:①腹腔淋巴结群,引流胃小弯上部淋巴液;②幽门上淋巴结群,引流胃小弯下部淋巴液;③幽门下淋巴结群,胃大弯右侧淋巴液;④脾胰淋巴结群,引流胃大弯上部淋巴液。

(五)胃的神经--胃受自主神经支配,支配胃的运动神经包括交感神经与副交感神经。

胃的交感神经为来自腹腔神经丛的节后纤维,和动脉分支伴行进入胃,主要抑制胃的分泌和运动并传出痛觉;胃的副交感神经来自迷走神经,主要促进胃的分泌和运动。

交感神经与副交感神经纤维共同在肌层间和粘膜下层组成神经网,以协调胃的分泌和运动功能。

左、右迷走神经沿食管下行,左迷走神经在贲门前面,分出肝胆支和胃前支(Latarjet前神经);右迷走神经在贲门背侧,分出腹腔支和胃后支(Latarjet后神经)。

迷走神经的胃前支、后支都沿胃小弯行走,发出的分支和胃动、静脉分支伴行,进入胃的前、后壁。

最后的3~4终未支,在距幽门约5~7cm处进入胃窦,形似“鸦爪”,管理幽门的排空功能,在行高选择性胃迷走神经切断术时作为保留分支的标志。

(六)胃壁的结构从外向内分为浆膜层、肌层、粘膜下层和粘膜层。

肌层内斜、中环、外纵。

贲门和幽门括约肌。

粘膜下层为疏松结缔组织,血管、淋巴管及神经丛丰富。

胃粘膜层由粘膜上皮、固有膜和粘膜肌构成。

消化性溃疡(peptic ulcer)

一、概述:主要发生于胃和十二指肠球部。

二、病变

(一)部位:胃小弯侧、胃窦部多见。

(二)特点

1、肉眼:溃疡通常只有一个,圆形或椭圆形,直径多在

2.5cm以内,溃疡边缘整齐,粘膜皱襞从溃疡向周围呈放射状,溃疡底部通常穿越粘膜下层,深达肌层。

2、镜下:溃疡底大致由4层组织组成:炎性渗出物、坏死组织、肉芽组织层、瘢痕组织。

增殖性动脉内膜炎,使小动脉管壁增厚,在溃疡边缘常可看到粘膜肌层与肌层粘连、愈着。

神经纤维断端呈小球状增生。

三、结局及合并症

1、愈合(healing):多由肉芽组织增生填满。

2、幽门梗阻(pyloric stenosis):约有3%的患者发生,主因瘢痕收缩引起。

3、穿孔(perforation):约见于5%的患者,最易发生于十二指肠溃疡。

4、出血(hemorrhage):主要合并症,表现为潜血阳性或黑便、呕血等。

5、癌变(malignant transformation):十二指肠溃疡一般不恶变,胃溃疡患者中发生癌变者≤1%。

四、病因和发病机制

1、胃液的消化作用

2、胃粘膜的屏障功能受到损害

3、神经、内分泌功能失调

4、其它因素

5、幽门螺旋菌感染

☞。

消化性溃疡(消化性溃疡(peptic ulcer ,PU)是消化系统的常见病、多发病,由于溃疡的发⽣是因胃液内胃酸及胃蛋⽩酶的刺激、消化作⽤所致,故定此名。

消化性溃疡主要指胃溃疡和⼗⼆指肠溃疡。

本病属于中医“胃脘痛”、“吞酸”等病的范畴。

⼆、诊断特点1.慢性病程,有季节性,春秋好发。

2.节律性上腹痛。

3.胃溃疡呈现进⾷-疼痛-缓解;⼗⼆指肠溃疡呈现疼痛-进⾷-缓解,并有夜间上腹疼痛。

4.胃镜检查:可见黏膜溃疡。

5.X线钡餐造影可见龛影。

三、并发症1.上消化导出⾎。

2.胃肠道穿孔。

3.幽门梗阻。

4.癌变,主要指胃溃疡。

四、鉴别要点1.以上腹疼痛为主的,需要与慢性胃炎、胆囊炎、胆结⽯、慢性胰腺炎等鉴别。

2以上腹饱胀为主的,需要与胃癌、慢性胃炎、功能性消化不良等鉴别。

3.以上消化道出⾎为主的,需要与胃癌、肝硬化等鉴别。

五、胃黏膜损伤的发病机制——失平衡(⼀)攻击因⼦1.内因: 胃酸,胃蛋⽩酶,反流的上部⼩肠液,HP。

2.外因: ⾹烟,⼄醇,细菌,药物-⽌痛药等。

3.幽门螺杆菌 (H.pylori):直接感染,尿素酶产氨引起细胞损伤,空泡细胞毒素(VacA)引起细胞空泡变性。

4.胆汁酸盐5.胃酸-胃蛋⽩酶:慢性胃炎⼤多胃酸不⾼或偏低因其他攻击因⼦削弱胃屏障功能后,促使H+反弥散导致损伤有反酸症状者,适当抑制胃酸分泌,有利于改善症状。

(⼆)防御修复因⼦1.胃粘液-黏膜屏障:是基本防御机制。

Wallace等结合解剖和上⽪分5个层次:黏膜上⽪表⾯具有防御功能的物质;黏膜上⽪层的屏障;黏膜微循环;黏膜的免疫系统;黏膜损伤后的修复功能。

黏膜的保护机制是多层次的⽹络体系,是有⼀定⾃我调节能⼒的动态过程。

上⽪细胞分泌HCO3-,扩散⼊粘液,中和胃腔中反弥散来的H+,维持胃腔与黏膜间的PH阶差;完整的胃上⽪细胞膜及细胞间紧密连接构成黏膜上⽪屏障;充⾜的胃黏膜⾎流是维持该屏障的必需条件2.增加胃黏膜⾎流的防御修复因⼦前列腺素,⽣长因⼦通过扩张胃黏膜⾎管,增加胃黏膜⾎流(gastric mucosal blood flow,GMBF),维持充⾜⾎供⽽起保护作⽤。

天津医科大学总医院消化科方维丽写在课前的话近年来的实验与临床研究表明,胃酸分泌过多、幽门螺杆菌感染和胃粘膜保护作用减弱等因素是引起消化性溃疡的主要环节。

胃排空延缓和胆汁反流、胃肠肽的作用、遗传因素、药物因素、环境因素和精神因素等,都和消化性溃疡的发生有关。

那么,这些因素的主要内容包括哪些?一、消化性溃疡的概念消化性溃疡(peptic ulcer,PU):是指主要发生在胃和十二指肠黏膜的慢性溃疡。

消化性溃疡是最常见的消化疾病之一,这些溃疡的形成与胃酸或胃蛋白酶的消化作用有关,故称之为消化性溃疡。

主要包括胃溃疡(gastric ulcer,GU),十二指肠溃疡(duodenal ulcer,DU)。

此外,也可发生于食管下段、小肠、胃肠吻合口及附近肠袢,以及异位胃黏膜。

消化性溃疡是全球性、多发性疾病,但在不同的国家、地方的患病率可存在不同的差异,通常认为,在人群中约10%在其一生中患过消化性溃疡。

消化性溃疡,在我国人群中的发病率尚无确切的流行病学资料。

占国内胃镜检查人群的10.33%-32.58%,临床上十二指肠溃疡多于胃溃疡,两者之比约为3:1。

本病好发于男性,其比例为2-5:1。

发病年龄,十二指肠溃疡多见于青壮年,胃溃疡多见于中老年。

我国南方发病率高于北方,近年来,中老年溃疡患者的比率呈增高趋势。

俗话说,胃病要靠七分养,三分治。

而健康人的胃病发生与哪些侵害因素有关?消化性溃疡的病因和发病机制包括哪些?二、病因和发病机制消化性溃疡的发生,是由于对胃十二指肠黏膜有损害作用的侵袭因素和黏膜自身防御、修复因素之间失衡的综合结果。

侵袭因素包括:幽门螺杆菌,非甾体类抗炎药,胃酸和胃蛋白酶,吸烟、饮酒等。

黏膜自身防御、修复因素包括:粘液、碳酸氢盐屏障、黏膜血流量、黏膜上皮细胞再生更新、前列腺素、表皮生长因子等。

关于溃疡病的主导发病机制,经历了一个世纪的变迁,长久以来,人们一直认为胃酸是发生溃疡的必须条件。

因此,1910年,有学者提出无酸、无溃疡的设想。

临床医学重点总结——消化性溃疡消化性溃疡消化性溃疡(peptic ulcer) 指胃肠道粘膜被胃酸和胃蛋白酶等自身消化而发生的溃疡,其深度达到或穿透粘膜肌层,直径多大于5mm 。

溃疡好发于胃和十二指肠,也可发生在食管下段、小肠、胃肠吻合口及其附近的肠袢,以及异位的胃粘膜,如位于肠道的Meckel憩室。

胃溃疡(gastric ulcer , CU) 和十二指肠溃疡 (duodenal ulcer , DU) 是最常见的消化性溃疡。

[流行病学] 消化性溃疡是一种全球性多发性疾病,但在不同国家、不同地区,发病率相差悬殊。

欧美文献报道患病率为6% -15% ,本病在我国人群中的患病率尚缺乏大规模流行病学调查的确切资料,但文献报道,内镜检查病例中消化性溃疡的检出率高达16% - 33% 。

近年来消化性溃疡发病率有下降趋势。

国内资料显示男性患病多于女性,男女之比在十二指肠溃疡为4. 4 - 6. 8: 1 ,胃溃疡为3. 6-4. 7: 1 。

十二指肠溃疡多于胃溃疡,两者之比为1. 5 - 5. 6: 1 ,在胃癌高发区则胃溃疡多于十二指肠溃疡。

溃疡病可发生在不同的年龄,十二指肠溃疡多见于青壮年,胃溃疡多见于中老年,前者的发病高峰一般比后者早10 年。

1/ 3同一国家消化性溃疡患病率存在差异,我国南方患病率高于北方,城市高于农村,可能与饮食习惯,工作紧张有关。

发作有季节性,秋冬和冬春之交是高发季节。

[病因和发病机制] 本病的病因与发病机制尚未完全阐明。

1910 年Schwartz 提出quot;无酸,无溃疡quot;,这是对消化性溃疡病因认识的起点,也是消化性溃疡治疗的理论基础之一。

1983 年Marshall 和Warren 从人体胃粘膜活检标本中找到幽门螺杆菌(helicobacter pylori , Hp) ,对消化性溃疡病因产生了新的认识。

胃肠粘膜防御作用的削弱以及药物、神经精神等因素与消化性溃疡发病也有密切关系。

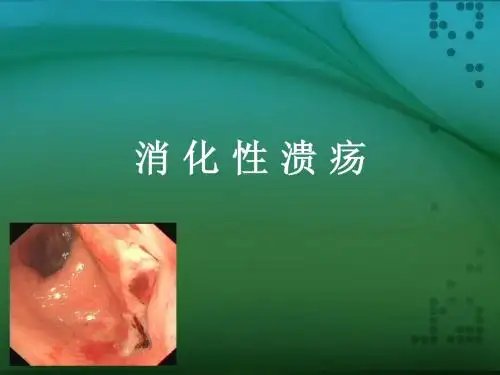

消化性溃疡(peptic ulcer)的病理特点消化性溃疡(peptic ulcer)

一、概述:主要发生于胃和十二指肠球部。

二、病变

(一)部位:胃小弯侧、胃窦部多见。

(二)特点:

1、肉眼:溃疡通常只有一个,圆形或椭圆形,直径多在2.5cm以内,溃疡边缘整齐,粘膜皱襞从溃疡向周围呈放射状,溃疡底部通常穿越粘膜下层,深达肌层。

2、镜下:溃疡底大致由4层组织组成:炎性渗出物、坏死组织、肉芽组织层、瘢痕组织。

增殖性动脉内膜炎,使小动脉管壁增厚,在溃疡边缘常可看到粘膜肌层与肌层粘连、愈着。

神经纤维断端呈小球状增生。

三、结局及合并症:

1、愈合(healing):多由肉芽组织增生填满。

2、幽门梗阻(pyloric stenosis):约有3%的患者发生,主因瘢痕收缩引起。

3、穿孔(perforation):约见于5%的患者,最易发生于十二指肠溃疡。

4、出血(hemorrhage):主要合并症,表现为潜血阳性或黑便、呕血等。

5、癌变(malignant transformation):十二指肠溃疡一般不恶变,胃溃疡患者中发生癌变者≤1%.

四、病因和发病机制:

1、胃液的消化作用

2、胃粘膜的屏障功能受到损害

3、神经、内分泌功能失调

4、其它因素

5、幽门螺旋菌感染。