傅斯年

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:26

傅斯年的人品怎样傅斯年是20世纪初期著名历史学家,是五四运动的学生领袖之一。

他有什么值得我们所学习的人品呢?下面是店铺搜集整理的傅斯年的人品,希望对你有帮助。

傅斯年的人品傅斯年生于清朝末期,早年间受到民主与科学的影响,创办了中国早期的一些杂志和月刊,开始不断的提倡新文化,摒弃封建主义思想,在当时的影响力可以说是一石激起千层浪,影响颇为广泛,从而也成为了著名的学生领袖之一,这对他后来成熟的人文品格也产生着巨大的影响。

说道傅斯年的人文品格,胡适的一些话或许能带给我们一些什么,他说傅斯年理解力强,学业优异,有大刀阔斧的远见卓识,也有心细如丝的精细之处,在事情面前组织和协调能力高人一筹,有足够的感情张力,每件事情都会热情高涨,感情和理性并存,温柔可爱,又不失理智和调理,并且提出了上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西的原则。

由此可见这是一个矛盾体的合理共存,他就真实的出现在你眼前,出现在历史中。

傅斯年的矛盾体还体现在同一时期人对他不同评价,他的老师胡适认为他是最优秀最稀有的人才,感性与理性并存的最难得一见的人才,认为他是最可爱可亲的人,但是与他老师争锋相对的是周作人,他认为傅斯年只是一个外强中干的人,外表的热情只是为了掩饰他内心软弱。

但是他就是这么一个人,处在新时代和旧社会跟新交替的矛盾体。

一万个人里有一万个傅斯年,可是他的影响现在至少还在持续并且一直持续。

傅斯年简介傅斯年出生在1896年,那是初春的三月万物复苏的季节。

从小受书香门第的熏陶,傅斯年少年时期接受了很好的教育。

在1916年刚满20岁的傅斯年升入了当时中国最高的学府北大,在这里他怀着一腔热血。

傅斯年在追求自由与民主的年代里参加了“五四”运动,之后不断的磨砺自己,曾先后入爱丁堡大学和柏林大学学习。

学习结束后回国任教,大量优秀学生出自他门下,同时在历史语言的研究上有很深的刻苦钻研,发表了诸多的文献著作,一时之间传为佳话。

在抗战胜利后,傅斯年继续教书育人,他与北大的缘分是冥冥之中注定的,傅斯年曾经担任北大的临时校长。

傅斯年的生平事迹傅斯年,著名史学家、文学家、学术领导人、五四运动学生领袖之一。

傅斯年提出的“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的原则影响深远。

下面是小编跟大家分享的傅斯年事迹,欢迎大家来阅读学习~ 傅斯年个人简介傅斯年,初字梦簪,字孟真。

祖籍江西永丰。

清光绪二十二年二月十三(1896年3月26日)生于山东聊城一个举人之家。

1920xx年就读于天津府立中学堂。

1920xx年考入北京大学预科,1920xx年升入北京大学文科。

由于受到民主与科学新思潮的影响,1920xx年夏与罗家伦等组织新潮社,创办《新潮》月刊,提倡新文化,影响颇广,从而成为北大学生会领袖之一。

五四运动爆发时,傅斯年担任游行总指挥,风云一时。

后因受胡适思想影响,反对“过急”运动;不久退出学运,回到书斋。

1920xx年夏,傅斯年大学毕业后,先后入伦敦大学研究院、柏林大学哲学研究院,学习实验心理学、生理学、数学、物理以及爱因斯坦的相对论、勃朗克的量子论等,还对比较语言学和考据学发生兴趣。

1920xx年冬回国,翌年春出任广州中山大学教授兼文学院院长和历史系、中文系主任。

“四·一二”政变发生后,傅斯年写信给李石曾,表示赞同清党。

从1920xx年11月起,长期任中央研究院历史语言研究所所长,创办《历史语言研究所集刊》,任主编。

1920xx年春,历史语言研究所从广州迁往北平,傅兼任北大教授。

1932年,他参加胡适主持的独立评论社,在《独立评论》周刊上发表的政论文章,拥蒋反共,但赞成抗日,对南京国民政府的外交路线有所批评。

1937年春,傅斯年兼代中央研究院总干事。

抗日战争爆发后,任国民参政会参政员,兼任西南联大教授,主张抗战,抨击贪官污吏。

抗战胜利后,一度代理北京大学校长。

1948年当选南京国民政府立法委员。

1949年1月,傅随历史语言研究所迁至台北,并兼台湾大学校长。

傅斯年在政治上亲蒋反共,他出于维护国民党蒋介石政权的目的,要求严惩贪官污吏,整制政风,反对“中国走布尔什维克道路”;在学术上,信奉考证学派传统,主张纯客观科学研究,注重史料的发现与考订,发表过不少研究古代史的论文。

傅斯年是我国古代文化研究领域的著名学者,他对《诗经》的研究贡献卓越,其研究方法在学术界产生了深远的影响。

下面我将从傅斯年的研究方法和其对《诗经》研究方面的贡献进行论述。

一、傅斯年的研究方法1. 严谨的文本考据傅斯年在研究《诗经》时,非常注重文本的考据工作。

他不仅查阅了各种古代文献,还深入挖掘了甲骨文、金文等古代文献,以求《诗经》文本的准确性和完整性。

他所采用的文本考据方法,以其严谨性和科学性而著称。

2. 跨学科的综合研究傅斯年在研究《诗经》时,不拘泥于儒家经典的传统解释,而是将考古学、历史学、文学等多学科的知识融入到研究中。

他通过跨学科的综合研究,深入挖掘了《诗经》中的历史、文化、艺术等方面的内涵,为后人对《诗经》的深入理解提供了更为全面的视角。

3. 整体性的研究思路傅斯年在研究《诗经》时,注重从整体的角度来审视这一古代文献。

他不仅关注其中的单个诗篇或篇章,更注重从整体上把握《诗经》的结构、内容和意义。

这种整体性的研究思路,使得他在《诗经》研究中取得了许多独到的成果。

二、傅斯年对《诗经》研究的贡献1. 建立了比较完备的《诗经》古本校勘傅斯年通过对《诗经》古本的细致比较和校勘工作,建立了一套比较完备的《诗经》古本校勘体系。

这为后人学者研究《诗经》提供了可靠的基础,也为《诗经》文本的整理和研究提供了重要参考。

2. 提出了新的《诗经》解释傅斯年在研究《诗经》的过程中,提出了许多新的解释和见解,使得《诗经》的研究领域得到了拓展。

他对《诗经》中的字句、章节、篇目等进行了深入的解读,为《诗经》研究注入了新的活力。

3. 推动了《诗经》研究的国际化傅斯年向西方介绍了我国古代文化瑰宝《诗经》,积极推动了《诗经》研究的国际化进程。

他的一系列研究成果在国际学术界产生了广泛的影响,为我国古代文学研究的国际化做出了重要贡献。

三、结语傅斯年对《诗经》的研究,不仅在研究方法上具有创新性和前瞻性,其对《诗经》研究方面的贡献也是显著的。

傅斯年(1896年3月26日-1950年12月20日),字孟真,山东聊城人,祖籍江西永丰。

历史学家、学术领导人、五四运动学生领袖之一、中央研究院历史语言研究所的创办者。

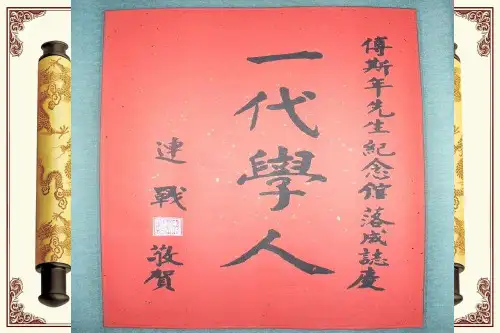

在近代学术史上,傅斯年是一个著名的人物。

他不仅是历史学家、教育家、胡适与傅斯年,胡祖望五四运动的北大学生领袖、历史语言研究所创始人、北京大学代理校长、台湾大学校长,一生还富有传奇色彩。

最有学问、最有志气、最有血性和最有修养的知识分子的典范有风骨、有气节,英年早逝,为史学界不可多得的巨人。

学术与政治品格双重高尚,恪守一个知识分子的底线。

这是民族的脊梁!他是五四运动的学生游行总指挥。

新文化运动中叱咤风云,是一位爱国学者。

1.人文品格:爱读书、买书,知识丰富广博;生活简朴;富有血性,爱憎分明;善于修身,为人正直。

2.原因:善于察纳雅言,兼收并蓄,改正缺陷,日月精进。

3.我意读书人,既不能上阵,则读圣贤书所学何事?我于此事,行之至今,自分无惭于前贤典型。

士人之节,在中国以此维持纲常也。

”这几句话,最能体现傅斯年的人文品格,1909年考入天津府立中学堂。

1913年考入北京大学预科。

1916年升入本科国文门,曾著《文学革新申义》响应胡适的《文学改良刍议》,提倡白话文。

1918年与同学罗家伦、毛准等组织新潮社,编辑《新潮》月刊。

1919年“五四”运动期间,为学生领袖之一。

1926年冬应中山大学之聘回国,1927年任该校教授,文学院长,兼任中国文学和史学两系主任,同年在中山大学创立语言历史研究所,任所长。

1928年受蔡元培先生之聘,筹立中央研究院历史语言研究所。

同年底历史语言所成立,任专职研究员兼所长。

1929年兼任北京大学教授,讲授“中国上古史专题研究”及“中国古代文学史”。

其间先后兼任社会科学研究所所长,中央博物院筹备主任,国民参政会参政员,中央研究院总干事,政治协商会议委员,北京大学代理校长等职。

1937年赴重庆,连续四次当选国民参政会参政员。

傅斯年战国子家绪论傅斯年是中国古代史上著名的历史学家,其著作《战国子家绪论》对于战国时期的子家学说进行了深入的探讨和分析。

战国时期是中国历史上一个充满变革和思想活跃的时期,孔子、墨子、老子等众多思想家的学说在这一时期相互碰撞、交流,形成了多元的思想体系。

傅斯年在《战国子家绪论》中对这一时期的学说做了系统性总结,对于我们了解战国时期的思想风貌和学说体系具有极其重要的价值。

战国时期,诸子百家,群雄并起,思想的多元性体现得淋漓尽致。

各家学说围绕政治、伦理、宇宙等问题展开了激烈的争论,孔子的仁义、墨子的兼爱、老子的道德观等思想体系在战国时期都有着广泛的影响。

傅斯年在《战国子家绪论》中对这些学说进行了详尽的梳理和评析,揭示了其中的思想内涵和学说脉络。

孔子被誉为中国古代伦理道德之父,他强调仁爱、礼义、忠恕等传统美德,提出“中庸之道”,主张“中道而行”,推崇“君子”之风。

孔子的思想在战国时期引起了广泛的讨论和反响,成为后世儒家学说的重要基石。

傅斯年在《战国子家绪论》中对孔子的思想进行了系统的分析和评价,认为孔子的学说体系严密,思想深邃,对后世的影响深远。

墨子是战国时期的另一位重要思想家,他提出“兼爱”、“非攻”等观念,主张“兼爱天下,无攻伐之心”。

墨子反对战争,主张和平共处,推崇道德伦理,倡导实用主义。

他的思想在当时也引起了广泛的争论,对后世的影响也十分深远。

傅斯年在《战国子家绪论》中对墨子的学说进行了系统的梳理和评价,认为墨子的观点具有独特性和现实意义,对于当时的政治和社会都有着积极的启示。

老子是中国古代最著名的思想家之一,他提出道家思想,主张“无为而治”,强调“道”和“德”的重要性,认为“无为而无不为”,主张顺应自然,追求心灵的平静。

老子的思想对后世的影响也很大,影响了中国道家、佛家、儒家等众多思想流派。

傅斯年在《战国子家绪论》中对老子的学说进行了全面的解读和评析,认为老子的思想有着独特的哲学内涵,对中国古代哲学产生了深远的影响。

傅斯年与中国近代考古学【摘要】傅斯年是中国近代考古学领域的重要人物,他的研究成果对中国考古学产生了深远影响。

本文从傅斯年对中国近代考古学的贡献、影响和地位等方面进行了详细探讨。

傅斯年在中国考古界的地位备受尊重,他的主要研究成果为中国考古学的发展贡献了重要力量。

傅斯年的研究方法和理论也为后人提供了宝贵的借鉴。

他的工作不仅加深了人们对中国历史文化的了解,也对中国考古学的发展起到了积极作用。

傅斯年的地位和价值在中国考古学领域无可替代,他对中国近代考古学的影响将会长远地延续下去。

【关键词】关键词:傅斯年、中国近代考古学、贡献、影响、地位、研究成果、价值、重要性。

1. 引言1.1 傅斯年与中国近代考古学的意义傅斯年是中国近代考古学领域的重要人物,他对中国考古学的发展做出了巨大贡献。

在当时,中国的考古学研究仍处于起步阶段,考古学方法和理论需要不断完善和提高。

傅斯年的出现填补了中国考古学界的空白,他以其深厚的学术功底和扎实的实践经验,推动了中国考古学的发展。

傅斯年在中国近代考古学中的意义不仅在于他本人的学术成就,更在于他对中国考古学的影响和启发。

他积极倡导系统性考古学方法,并参与和组织了多项重要考古发掘和研究项目。

通过他的努力,中国考古学的理论体系得到了丰富和完善,开创了中国考古学研究的新局面。

傅斯年的工作不仅为中国考古学的发展奠定了坚实的基础,也为后来的学者提供了宝贵的借鉴和参考。

他的学术成就和学术精神激励着一代又一代的学者,推动着中国考古学的不断进步和发展。

傅斯年与中国近代考古学的意义不仅在于他本人的贡献,更在于他对中国考古学界的影响和启示。

他是中国考古学史上的一位重要人物,他的成就将永远闪耀在中国考古学界的历史长河中。

2. 正文2.1 傅斯年对中国近代考古学的贡献傅斯年在清朝末年至民国初年期间,积极开展考古调查和发掘工作,发现了众多重要的考古遗址和文物,如山西大同的云冈石窟、安阳殷墟等。

这些发现为中国考古学领域提供了丰富的实证资料,填补了许多空白,为后人研究中国古代文明提供了重要的参考。

傅斯年,人间最稀有的天才“他是唯一敢在蒋介石面前跷起二郎腿的人。

”罗家伦如是说。

“他是人间一个最稀有的天才。

”胡适这样评价他。

他是个胖子,很胖。

他少年时即禀赋异于常人,被誉为“黄河流域第一才子”,后于北大师从胡适。

他是“五四”北大学生上街游行的旗手与总指挥,风云一时。

他留学海外7年,辗转伦敦、柏林和巴黎等地,涉猎文学,西藏学,化学,地质学,史学,数学等,他甚至还跑去爱因斯坦的研究生班听过相对论。

但是,他留学期间却没有拿到一个学位,一个都没有。

然而他的学识却几乎碾压同辈留学之人,当时留学的一批人被碾压得毫无脾气。

他一生特立独行,狂放不羁,在学届和政界都留下了赫赫盛名。

人送外号“大炮”,他的“大炮”之名在当时响彻中华大地,绝不亚于现今“任大炮”之名。

却又博得各方钦佩有加,甚至蒋介石都对他及其敬重,可谓一代传奇。

他的名字,叫傅斯年。

一人之力轰下两任民国行政院长民国时期,四大家族纵横朝野,贪腐之风愈演愈烈,全国上下怨声载道。

1938年,时任国民参政员的傅斯年站了出来,接连在报纸和国民参议大会上炮轰时任行政院长孔祥熙。

傅斯年毫不留情的公开炮轰直接导致了孔祥熙的黯然下台,一时舆论哗然。

孔祥熙下台后,其接任者是蒋介石的大舅子宋子文。

然而宋子文并不比孔祥熙好到哪里,贪腐依旧。

彼时傅斯年和宋子文还有着不错的私交,然而即使如此,傅斯年依旧站了出来。

傅斯年在报纸上连发《这个样子的宋子文非走不可》,《宋子文的失败》、《论豪门资本必须铲除》等大论,一时朝野震动。

傅斯年的几篇大论登上了各大报刊的头版头条,各大报纸甚至一度洛阳纸贵。

迫于强大的舆论压力,宋子文亦黯然下台。

一个虚职的参政员,以一人之力,接连赶走两任行政院长,在历史上可谓绝无仅有。

名留青史的对话在傅斯年炮轰孔祥熙之后,蒋介石抱着息事宁人的态度请傅斯年吃饭,留下了一段足以留名青史的精彩对话:蒋介石:“你信任我吗?”傅斯年:“我绝对信任。

”蒋介石:“既然你信任我,那么就应该信任我任用的人。

傅斯年人物介绍班级:2012级文管2班小组成员:刘珊、李珂、温卓越傅斯年一、生平简介傅斯年(1896~1950),国立中央研究院历史语言研究所所长。

初字梦簪,字孟真。

祖籍江西永丰。

清绪光二十二年二月十三(1896年3月26日)生于山东聊城一个举人之家。

在近代学术史上,傅斯年是一个著名的人物。

他不仅是历史学家、教育家、五四运动的北大学生领袖、历史语言研究所创始人、北京大学代理校长、台湾大学校长,一生还富有传奇色彩。

二、错误!未指定书签。

人物年表1909年考入天津府立中学堂。

1913年考入北京大学预科。

1916年升入本科国文门,曾著《文学革新申义》响应胡适的《文学改良刍议》,提倡白话文。

1918年与同学罗家伦、毛准等组织新潮社,编辑《新潮》月刊。

1919年“五四”运动期间,为学生领袖之一。

1919年底赴欧洲留学,先入英国爱丁堡大学,后转入伦敦大学,研究实验心理学、物理、化学和高等数学。

1923年入柏林大学哲学院,学习比较语言学等。

1926年冬应中山大学之聘回国,1927年任该校教授,文学院长,兼任中国文学和史学两系主任,同年在中山大学创立语言历史研究所,任所长。

1928年受蔡元培先生之聘,筹立中央研究院历史语言研究所。

同年底历史语言所成立,任专职研究员兼所长。

1929年兼任北京大学教授,讲授“中国上古史专题研究”及“中国古代文学史”。

其间先后兼任社会科学研究所所长,中央博物院筹备主任,国民参政会参政员,中央研究院总干事,政治协商会议委员,北京大学代理校长等职。

1948年当选为中央研究院院士。

1949年任台湾大学校长。

1950年12月20日因脑溢血病逝。

三、错误!未指定书签。

往事略集他是胡适的学生,但死在胡适的前面,胡适说他是“人间一个最稀有的天才。

他的记忆力最强,理解力也最强。

他能做最细密的绣花针工夫,他又有最大胆的大刀阔斧本领。

他是最能做学问的学人,同时他又是最能办事、最有组织才干的天生领袖人物。

傅斯年国学教育思想研究傅斯年,这位在中国近代学术史上留下深刻印记的人物,其国学教育思想具有独特的价值和深远的影响。

傅斯年出生于一个书香门第,自幼受到传统文化的熏陶。

在他的成长过程中,既接触到了传统的国学经典,又接受了新式教育的洗礼。

这种独特的经历为他日后形成独特的国学教育思想奠定了基础。

傅斯年强调国学教育应当注重培养学生的批判性思维。

他认为,传统的国学教育往往过于注重经典的背诵和传承,而忽视了对学生独立思考和批判能力的培养。

在他看来,学生在学习国学经典时,不应盲目接受,而应该带着质疑的态度去探究,思考其中的观点和理念是否符合时代的需求和社会的发展。

只有这样,才能真正理解国学的精髓,并使其在现代社会中发挥积极的作用。

傅斯年主张国学教育要与现代科学方法相结合。

他深知传统国学研究方法存在一定的局限性,因此倡导引入现代科学的研究方法,如实证研究、数据分析等,对国学进行系统的整理和研究。

通过运用科学的方法,可以更加准确地理解国学的内涵,揭示其内在的规律和价值。

同时,这种结合也有助于推动国学的创新和发展,使其能够更好地适应现代社会的需求。

傅斯年认为国学教育应当具有开放性和包容性。

他反对狭隘的国学观念,主张将国学放在世界文化的大背景下来审视。

他认为,国学不是孤立存在的,而是与其他国家和地区的文化相互交流、相互影响的。

因此,在进行国学教育时,应当引导学生关注世界文化的发展动态,吸收其他文化的优秀成果,以丰富和完善国学的内涵。

在教育实践方面,傅斯年积极推动国学教育的改革。

他主张调整课程设置,增加与国学相关的实践课程和研究项目,让学生在实践中提高对国学的理解和应用能力。

同时,他还倡导加强师资队伍建设,培养一批具有深厚国学素养和现代教育理念的教师,为国学教育的发展提供有力的支持。

傅斯年的国学教育思想对当今的教育仍具有重要的启示意义。

在当今全球化的时代背景下,我们需要培养具有国际视野和创新精神的人才。

国学教育作为传承和弘扬中华优秀传统文化的重要途径,应当注重培养学生的批判性思维和创新能力,让学生能够在继承传统文化的基础上,进行创新和发展。

傅斯年与中国近代考古学傅斯年先生是中国近代考古学的重要代表人物之一。

他出生于1876年,是江苏苏州人。

他的父亲是一名文人,对古代文化十分痴迷,这也为他日后的学术研究打下了良好的基础。

傅斯年先生在1900年代初期开始了他的考古探险之旅。

他参与了清苏州考古学会的考古工作,并且在盛行临时学中读书。

这些经历让他积累了宝贵的实地经验,并对古代遗址的发掘和研究有了深入的了解。

傅斯年先生对考古学的贡献主要体现在两个方面。

他在遗址的发掘和整理方面做出了重要的工作。

他参与了许多重要的考古发掘,如苏州平江府的唐代墓葬、豫章太平县的汉代墓葬等。

他精心挖掘和整理了这些遗址,为后人提供了大量的考古资料。

他还对藏书楼、旧炮楼等重要文物进行了保护和修复工作,保护了这些珍贵的文化遗产。

傅斯年先生在考古学理论的研究方面也有很大的成果。

他深入研究了中国古代陶器的起源和演变,提出了“淡水区”和“青铜区”两个区域的区分,为后人研究中国古代陶器提供了重要的理论基础。

他还研究了中国古代文物鉴定的方法和技术,系统总结了中国古代文物的分类和鉴定标准,为后人的研究提供了重要的参考。

傅斯年先生的贡献不仅仅局限于学术研究,他还为中国近代考古学的发展做出了重要的推动。

他积极参与了中国考古学会的组建,并且在学会中任要职,推动了考古学研究的开展和交流。

他还出版了大量关于中国考古学的著作,将中国古代文化的瑰宝展示给了世界。

傅斯年先生的研究成果对中国考古学的发展起到了积极的推动作用。

他不仅为古代遗址的保护和发掘做出了重要贡献,还为中国古代文物的研究提供了宝贵的理论和方法指导。

他的学术成就得到了广泛的认可,被誉为中国考古学的奠基人之一。

史学家——傅斯年傅斯年(1896-1950) 著名史学家,文学家。

曾任中央研究院历史语言研究所所长。

初字梦簪,字孟真。

祖籍江西永丰。

清光绪二十二年二月十三(1896年3月26日)生于山东聊城一个举人之家。

1909年就读于天津府立中学堂。

1913年考入北京大学预科,1916年升入北京大学文科。

由于受到民主与科学新思潮的影响,1918年夏与罗家伦等组织新潮社,创办《新潮》月刊,提倡新文化,影响颇广,从而成为北大学生会领袖之一。

五四运动爆发时,傅斯年担任游行总指挥,风云一时。

后因受胡适思想影响,反对“过急”运动;不久退出学运,回到书斋。

1919年夏,傅斯年大学毕业后,先后入伦敦大学研究院、柏林大学哲学研究院,学习实验心理学、生理学、数学、物理以及爱因斯坦的相对论、勃朗克的量子论等,还对比较语言学和考据学发生兴趣。

1926年冬回国,翌年春出任广州中山大学教授兼文学院院长和历史系、中文系主任。

“四·一二”政变发生后,傅斯年写信给李石曾,表示赞同清党。

从1928年11月起,长期任中央研究院历史语言研究所所长,创办《历史语言研究所集刊》,任主编。

1929年春,历史语言研究所从广州迁往北平,傅兼任北大教授。

1932年,他参加胡适主持的独立评论社,在《独立评论》周刊上发表的政论文章,拥蒋反共,但赞成抗日,对南京国民政府的外交路线有所批评。

1937年春,傅斯年兼代中央研究院总干事。

抗日战争爆发后,任国民参政会参政员,兼任西南联大教授,主张抗战,抨击贪官污吏。

抗战胜利后,一度代理北京大学校长。

1948年当选南京国民政府立法委员。

1949年1月,傅随历史语言研究所迁至台北,并兼台湾大学校长。

傅斯年在政治上亲蒋反共,他出于维护国民党蒋介石政权的目的,要求严惩贪官污吏,整制政风,反对“中国走布尔什维克道路”;在学术上,信奉考证学派传统,主张纯客观科学研究,注重史料的发现与考订,发表过不少研究古代史的论文。

并多次去安阳指导殷墟发掘。

傅斯年傅斯年傅斯年(1896年3月26日-1950年12月20日),字孟真,山东聊城人,祖籍江西永丰。

历史学家、学术领导人、五四运动学生领袖之一、中央研究院历史语言研究所的创办者。

傅曾任北京大学代理校长、国立台湾大学校长。

他所提出的“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的原则影响深远。

傅斯年(1896.3.26-1950.12.20),初字梦簪,字孟真,山东聊城人。

著名历史学家。

六岁入私塾,十岁入东昌府立小学堂,十一岁读完《十三经》。

1909年考入天津府立中学堂。

1913年考入北京大学预科,1916年升入本科国文门,曾著《文学革新申义》响应胡适的《文学改良刍议》,提倡白话文。

1918年与同学罗家伦、毛准等组织新潮社,编辑《新潮》月刊。

[1]1919年“五四”运动期间,为学生领袖之一。

1919年底赴欧洲留学,先入英国爱丁堡大学,后转入伦敦大学,研究实验心理学、物理、化学和高等数学。

1923年入柏林大学哲学院,学习比较语言学等。

1926年冬应中山大学之聘回国,1927年任该校教授,文学院长,兼任中国文学和史学两系主任,同年在中山大学创立语言历史研究所,任所长。

1928年受蔡元培先生之聘,筹立中央研究院历史语言研究所。

同年底历史语言所成立,任专职研究员兼所长,1929年兼任北京大学教授,讲授“中国上古史专题研究”及“中国古代文学史”。

其间先后兼任社会科学研究所所长,中央博物院筹备主任,国民参政会参政员,中央研究院总干事,政治协商会议委员,北京大学代理校长等职。

1948年当选为中央研究院院士。

1949年任台湾大学校长。

1950年12月20日因脑溢血病逝。

傅斯年任历史语言所所长二十三年,培养了大批历史、语言、考古、人类学等专门人才,组织出版学术著作70余种,在经费、设备、制度等方面都为历史语言所的发展做出了重要贡献。

组织第一次有计划、有组织的殷墟甲骨发掘,其后先后发掘十五次,大大推动了中国考古学的发展和商代历史的研究。

傅斯年有什么故事时光流转,岁月如梭,国学大师傅斯年先生已经离开我们六十七年了。

傅斯年是著名的历史学家,教育家,下面是店铺搜集整理的傅斯年的故事,希望对你有帮助。

傅斯年的故事在1916年刚满20岁的傅斯年升入了当时中国最高的学府北大,在这里他怀着一腔热血。

傅斯年在追求自由与民主的年代里参加了“五四”运动,之后不断的磨砺自己,曾先后入爱丁堡大学和柏林大学学习。

学习结束后回国任教,大量优秀学生出自他门下,同时在历史语言的研究上有很深的刻苦钻研,发表了诸多的文献著作,一时之间传为佳话。

在抗战胜利后,傅斯年继续教书育人,他与北大的缘分是冥冥之中注定的,傅斯年曾经担任北大的临时校长。

1942年1月,战争原因历史语言研究所要迁到台北,傅斯年也迁至台北,随后继续育人出任当时台湾大学的校长。

在做台长期间,整治学风,提倡注重科学研究,为台大注入了一股新的学术之风,台大优秀的人才如雨后春笋般的出现。

晚年的傅斯年身体每况愈下,先后患有高血压胆结石等疾病。

在1950年12月20日的早上,他去参加议会,一位议员当时对教育行政提出质疑,傅老先生因太过于激动气愤的回答突发脑溢血逝世。

傅斯年的人文品格傅斯年生于清朝末期,早年间受到民主与科学的影响,创办了中国早期的一些杂志和月刊,开始不断的提倡新文化,摒弃封建主义思想,在当时的影响力可以说是一石激起千层浪,影响颇为广泛,从而也成为了著名的学生领袖之一,这对他后来成熟的人文品格也产生着巨大的影响。

说道傅斯年的人文品格,胡适的一些话或许能带给我们一些什么,他说傅斯年理解力强,学业优异,有大刀阔斧的远见卓识,也有心细如丝的精细之处,在事情面前组织和协调能力高人一筹,有足够的感情张力,每件事情都会热情高涨,感情和理性并存,温柔可爱,又不失理智和调理,并且提出了上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西的原则。

由此可见这是一个矛盾体的合理共存,他就真实的出现在你眼前,出现在历史中。

傅斯年的矛盾体还体现在同一时期人对他不同评价,他的老师胡适认为他是最优秀最稀有的人才,感性与理性并存的最难得一见的人才,认为他是最可爱可亲的人,但是与他老师争锋相对的是周作人,他认为傅斯年只是一个外强中干的人,外表的热情只是为了掩饰他内心软弱。