傅斯年简介

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:8

课题序号21 授课章节名称我所敬仰的蔡元培先生1教时计划 3 第 1 教时授课形式新授使用教具教学目的1.了解傅斯年,学习蔡元培先生呕心沥血培育学生品行的君子品格,亲身实践自由平等思想的大儒精神,推行学术自由不畏强权的改革家气魄。

2.学习作者抓住人物特点、选取典型事例来表现人物的写作方法;学习采用语言描写好侧面烘托法刻画人物性格的写作方法。

教学重点理解文章重点字词、语句的内容,领悟其深刻含义;了解蔡元培先生人格中蕴含的中西方文化精神实质。

教学难点引导学生自我反思,进一步体会蔡元培先生的人格魅力,并向蔡元培先生学习。

更新、补充删节内容课外作业傅斯年为何敬仰蔡元培先生?你能从文中找出来吗?教学后记1940年3月5日,蔡元培逝世。

国民党总裁蒋中正在陪都重庆主持公祭;红都延安则举行各界追悼大会,中共领袖毛泽东发唁电;“孑民先生,学界泰斗,人世楷模。

”教育部北大在诔词道:“当中西文化交接之际,先生应运而生,集中西文化于一身;其量足以容之!其德足以化之!其学足以当之!其才足以择之!呜呼!此先生所以成一代大师欤?”授课主要内容或板书设计我所敬仰的蔡元培先生蔡元培简介蔡元培(1868.1.11-1940.3.5),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,曾化名蔡振、周子余。

浙江绍兴山阴县(今绍兴县)人,原籍浙江诸暨。

革命家、教育家、政治家。

中华民国首任教育总长,北京大学校长,兼任中法大学校长,1940年3月5日病逝于香港。

蔡元培之父蔡光普以经营钱庄为业,为人温柔敦厚,其母周氏“贤德而能”,坚强刚毅。

蔡元培早年丧父(1878年,蔡元培11岁),在母亲周氏和叔叔、舅舅的抚育之下长大成人。

课堂教学安排教学过程主要教学内容及步骤一、二、组织教学一、导入新课:在每个人的记忆中,一定有让你难以忘怀的老师,请回忆一下,然后和我们分享这些老师的故事吧。

(学生谈论)今天我们要学习的《我所敬仰的蔡元培先生》,正是傅斯年先生写给他的老师蔡元培先生的。

章节课题课型知识教教课点学能力目培养点标德育浸透点教学要点重点难难点点学法指引教课内容更新、补充、删省参照资料教案第十四课我所仰慕的蔡元培先生新讲课课时教具学具教科书3多媒体课件电教设备认识傅斯年,学习蔡元培先生沥尽心血培养学生品德的君子品行,亲自实践自由同等思想的大儒精神,实行学术自由不畏强权的改革家气势。

学习作者抓住人物特点、选用典型案例来表现人物的写作方法;学习采纳语言描绘好侧面衬托法刻画人物性格的写作方法。

学习蔡元培先生沥尽心血培养学生品德的君子品行,亲自实践自由同等思想的大儒精神,实行学术自由不畏强权的改革家气势。

理解文章要点字词、语句的内容,意会其深刻含义;认识蔡元培先生人品中包含的中西方文化精神本质。

指引学生自我反省,进一步领会蔡元培先生的人品魅力,并向蔡元培先生学习。

情境教课法、体验式教课作者傅斯年的平生简介《语文》教师用书其余书本及网络上丰富的资源课后领会教与学互动设计教师活动内容学生活动内容时间教课过程:复习上节课内容一、导入新课在每个人的记忆中,必定有让你难以忘却的老师,请回想一下,而后和我们分享这些老师的故事吧。

3′(学生讨论)今日我们要学习的《我所仰慕的蔡元培先生》,正是傅斯年先生写给他的老师蔡元培先生的。

二、教授新课一、作者简介傅斯年( 1896 —— 1950),山东聊城,历史学家和教育学学生记录要点的文10′家,曾在北大担当过代理校长,后到台湾到任台大校长。

学知识。

本文选自他的《傅斯年全集》。

二、蔡元培简介在他去世以后,公民党教育部的诔词中有“中间西文化交接之际,先生应运而生,集中西文化于一身;其量足以容之!其德足以化之!其学足以当之!其才足以择之!呜呼!此先生所以成一代大师欤”毛泽东特发唁电:“学界泰斗,人间模范” 。

能为两个兵戎相见的政党所共同尊敬,恰说了然蔡先生有超越政党看法的巨大人品。

蔡元培(),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,曾假名蔡振、周子余。

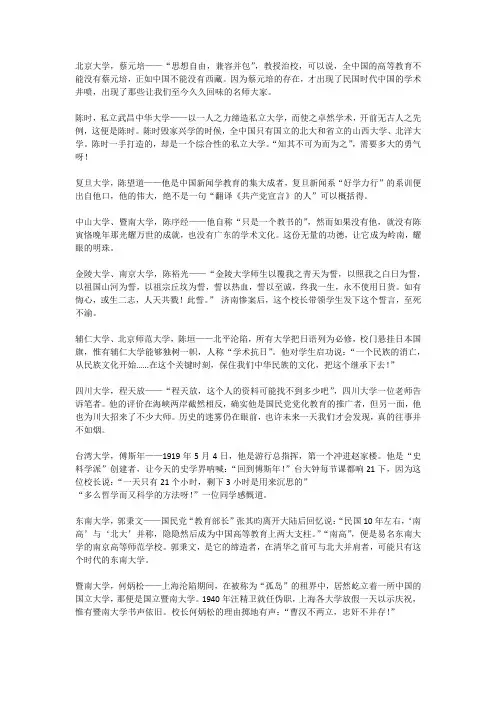

北京大学,蔡元培——“思想自由,兼容并包”,教授治校,可以说,全中国的高等教育不能没有蔡元培,正如中国不能没有西藏。

因为蔡元培的存在,才出现了民国时代中国的学术井喷,出现了那些让我们至今久久回味的名师大家。

陈时,私立武昌中华大学——以一人之力缔造私立大学,而使之卓然学术,开前无古人之先例,这便是陈时。

陈时毁家兴学的时候,全中国只有国立的北大和省立的山西大学、北洋大学。

陈时一手打造的,却是一个综合性的私立大学。

“知其不可为而为之”,需要多大的勇气呀!复旦大学,陈望道——他是中国新闻学教育的集大成者,复旦新闻系“好学力行”的系训便出自他口,他的伟大,绝不是一句“翻译《共产党宣言》的人”可以概括得。

中山大学、暨南大学,陈序经——他自称“只是一个教书的”,然而如果没有他,就没有陈寅恪晚年那光耀万世的成就,也没有广东的学术文化。

这份无量的功德,让它成为岭南,耀眼的明珠。

金陵大学、南京大学,陈裕光——“金陵大学师生以覆我之青天为誓,以照我之白日为誓,以祖国山河为誓,以祖宗丘坟为誓,誓以热血,誓以至诚,终我一生,永不使用日货。

如有悔心,或生二志,人天共戮!此誓。

”济南惨案后,这个校长带领学生发下这个誓言,至死不渝。

辅仁大学、北京师范大学,陈垣——北平沦陷,所有大学把日语列为必修,校门悬挂日本国旗,惟有辅仁大学能够独树一帜,人称“学术抗日”。

他对学生启功说:“一个民族的消亡,从民族文化开始…...在这个关键时刻,保住我们中华民族的文化,把这个继承下去!”四川大学,程天放——“程天放,这个人的资料可能找不到多少吧”,四川大学一位老师告诉笔者。

他的评价在海峡两岸截然相反,确实他是国民党党化教育的推广者,但另一面,他也为川大招来了不少大师。

历史的迷雾仍在眼前,也许未来一天我们才会发现,真的往事并不如烟。

台湾大学,傅斯年——1919年5月4日,他是游行总指挥,第一个冲进赵家楼。

他是“史料学派”创建者,让今天的史学界呐喊:“回到傅斯年!”台大钟每节课都响21下,因为这位校长说:“一天只有21个小时,剩下3小时是用来沉思的”“多么哲学而又科学的方法呀!”一位同学感慨道。

·读史札记·考订傅斯年6封信函的写作年份宋广波胡适是早得大名的人,他知道自己的信札会传世,因而不论给谁写信都字迹工整,且详注写信的年、月、日。

傅斯年和胡适不一样:写信时不仅字迹潦草,而且很多不注年份。

这常常给研究者带来麻烦。

但考证这些书信的年月,是傅斯年研究的基础性工作。

笔者今将对几通傅函的时间考证供奉于方家,以求指教。

1、“四月二十六日”傅斯年致许寿裳的信当作于1934年。

南京中国第二历史档案馆有一通“四月二十六日”傅斯年致许寿裳①的信,收入欧阳哲生编《傅斯年全集》第7卷,编者将其列入“日期不确定的信”,其实,此函当作于1934年4月26日。

傅函云:弟来沪多日,尚未能赴京。

兹将于三四日内赴京,□教不远,企予望之。

兹奉上杏佛先生留下公事数件,奉上,敬希由京中一办(留交斯年)……四月二十六日函中提到“杏佛先生留下公事数件”,也就是说傅斯年和许寿裳接洽此事,是在1933年6月18日杨杏佛遇刺之后。

许寿裳卸任中央研究院庶务主任,是在1934年5月丁文江就任中研院总干事之后不久。

丁文江任中央研究院总干事后,坚持必须有一过去随他工作的熟手作助理,蔡元培不得不同意许寿裳辞去中央研究院的职务而改就北平大学女子文理学院院长②。

丁文江上任后不久,即带来他在农商部地质研究所时期(1913-1916年)的学生徐伟曼来接替许寿裳担任庶务主任一职,许氏随即改任北平大学女子文理学院院长一职。

也就是说,傅斯年此函必作于1933年6月18日后,1934年5月之前,因此,只能是1934年4月26日。

2、“五月十六日”傅斯年致罗家伦的信作于1934年,而非1933年。

罗家伦先生的女公子罗久芳女士收藏有傅斯年、罗家伦来往书信19通,这19通书信全部收入《罗家伦先生文存补遗》③。

其中有一通自北平寄南京的信,落款是“五月十六日”。

罗女士认为是1933年,但似乎又不确定,在“民国二十二年”后,又打了“(?)”。

傅函云:①欧阳哲生编《傅斯年全集》第7卷第397页收入该函时,将“裳”字误为“棠”字。

先哲精神,后生楷模------章太炎人物简介章太炎(1869—1936),原名学乘,字枚叔,以纪念汉代辞赋家枚乘。

后易名为炳麟。

中国浙江余杭人,清末民初思想家,史学家,朴学大师,国学大师,民族主义革命者。

著名学者,研究范围涉及小学、历史、哲学、政治等等,著述甚丰。

他认为共和政体不如专制政体。

共和政体只能是不得已之举,清朝推翻后,中国还是行专制政体为好。

他的主张影响深远。

[人物履历光绪十七年(1891年)章太炎入杭州诂经精舍,师从俞樾、谭献等。

1898年春,曾应张之洞之邀赴武汉办报。

1899年夏,东渡日本,与梁启超等人修好,返回上海参与《亚东时报》编务工作。

1902年章太炎再次逃亡日本,寓梁启超《新民丛报》馆,并与孙中山结交。

1905年起,在《国粹学报》上发表若干学术文字,并在东京开设国学讲习班。

1911年10月发生辛亥革命后,章太炎于11月15日回到中国上海,向黄兴提出“革命军兴,革命党消”的劝告。

1936年6月14日卒于苏州锦帆路寓所。

“三入牢狱”1.“苏报案”。

章太炎为驳斥康有为的保皇论,发表了《驳康有为论革命书》。

作为革命的争辩家的太炎面目,最为轰动的是他在论战中,直呼当代皇帝的名字,骂以…载湉小丑,不辨菽麦‟。

这种言论不能不引起清廷的震动和愤怒。

2.“民报案”。

章太炎出狱后至日本,加入了同盟会,接任《民报》主编。

在章太炎的主持下,《民报》成为揭露帝国主义、封建主义,抨击改良主义和无政府主义的阵地。

引起清廷的恐慌和仇视。

太炎先生二入牢狱。

3.1913年3月,宋教仁被袁世凯指使赵秉钧派人刺死于上海。

章太炎怒不可遏,先在上海发表反袁文章,后又只身赴京当面讨袁。

遂于八月冒险入京。

他曾摇着用勋章做扇坠的折扇,径闯总统府,以示对袁世凯的反对和蔑视,大有弥衡击鼓骂曹的气概。

又是三年牢狱之苦。

人物故事章太炎在世,常被戏称之为章疯子。

这疯没有任何贬的意思。

他被囚时,有人奉袁世凯的命令,送钱给他,他先是一言不发,随后突然站起来,抢过钱往来人的脸上便砸,瞪圆了眼睛大骂“袁奴滚走”。

2009_年3月 烟台师范学院学报(哲学社会科学版) 第19卷第1期 Yantai Ⅱn University Journal(P}61osophy&Social Sciences Editi ̄) Mat-..213O2

Vo1.19 No l

傅斯年民主思想初探 赵润生 ,赵树好 (1.聊城师范学院党委;2.聊城师范学院历史系,山东聊城252059)

摘要本文从四个方面对傅斯年的民主思想进行了攘讨:一、阐述了五四时期傅斯年 对社会“信条 、齐家格言和出世哲学等封建道德的揭露批判情况;二、探讨了五四运动至抗战 前后傅斯年猛烈抨击各种不平等现象,以厦打倒赍污腐化的两任行政院长孔祥熙和宋子文的 壮举;三、研究了傅斯年从大学时代起直至去世前(1918—1950年)提倡个性解放,描绘 社会 主卫”蓝图,力争教育平等等民主主张和实践活动;四、分析了傅斯年民主思想的地位、胡潭和 局限性。 关键词:傅斯年;民主思想;个性解放;社会主卫观;教育平等 中图分类号IC ̄2-文献标识码:A文章编号:1003—5117{2C02}01—0029—06

所谓民主思想是指一切与封建专制主义相对立的思想,诸如反封建思想、自由思想、 平等思想和有关民主政 的思想等等。傅斯年是中国现代史上的著名学者,也是一位颇 有影响的民主思想家。他的学术活动及成就已引起史学界的普遍关注,但其民主思想尚 无人论及。本文拟对此进行初步探讨,以期推动对这一问题的研究。

一、

对封建伦理道德的揭露抨击

以三纲五常为核心的伦理道德是中国封建专制制度的精神支柱,是资产阶级民主思 想和民主政治的死敌。因此,在近代史上,新兴的资产阶级维新派和革命派曾对它进行了 不同程度的揭露和批判。但是,由于维新派与封建主义有着千丝万缕的联系,而革命派又 因过分注重反满而忽视对民主的宣传,这就给封建伦理道德留下了很大的生存空间,从而 造成辛亥革命后国号虽新却思想依旧的局面。五四运动前后,正在北大读书的傅斯年开 始对封建道德大张挞伐。 . 傅斯年首先对当时社会上流行的封建伦理道德“信条”进行猛烈的抨击。他怒斥这些 信条“一百件中,就有九十九件是死灵魂,泥菩萨”,都是“戕贼人性为仁义”的坏东西。为 了说明这一问题,他列举了福建延平府流行的青年妇女为死亡的末婚夫殉节的典型事例。 这种陋俗由来已久。早在清朝时期,延平名儒李光地就定下一条家法,要求李氏女子定婚 后如果丈夫去世,则应殉节,“若是不肯,别人当助他(她)死,好求旌典”,故李氏一家,受旌 颇多。“乡人见了,羡慕的了不得,一起学他(她),就成了风俗。”傅斯年对这种违背人性的

以下是10位中国最伟大的科学家的简介:

1. 屠呦呦:青蒿素的研发者,诺贝尔生理学或医学奖得主。

2. 华罗庚:现代数学的领军主帅,数学之父。

3. 钱学森:航天科学家和导弹专家。

4. 傅斯年:物理学家,导师,将流体力学推向国际水平。

5. 丁肇中:高能物理学家,杰出的加速器专家。

6. 陈省身:数学家,代数学和图论的奠基人之一。

7. 于敏:计算机科学家,拥有深远的计算机教育贡献。

8. 高锟围:无线通信的突破和创新者。

9. 邓稼先:核物理学家,中国核武器研发的奠基人之一。

10. 崔琦:海洋科学家,致力于海洋观测和环境保护。

请注意,这仅仅是非常简短的介绍,这些科学家和他们的贡献值得深入研究和了解。

第25卷第2期 盐城师范学院学报(人文社会科学版) V ol.25N o.2 2005年5月 Journal of Y ancheng T eachers C ollege (Humanities &S ocial Sciences ) May.2005[收稿日期]2004-12-02[作者简介]石兴泽(1954— ),聊城大学文学院教授,主要从事中国现当代文化研究。

傅斯年与钱穆的交往和分歧石兴泽(聊城大学文学院,山东聊城252000)【摘 要】傅斯年与钱穆三十年代曾有来往,后因史学主张等分歧而产生矛盾。

他们的交往和矛盾从一个方面反映了中国现代史学研究中不同学派的汇合与分离,也反映出那个时代知识分子文化心理的某些方面。

梳理他们的交往和分歧,对于认识中国现代史学发展和那个时代知识分子的性格心理具有重要意义。

【关键词】傅斯年;钱穆;史学研究;文化心理【中图分类号】K 26 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6873(2005)02-0084-06 傅斯年和钱穆是20世纪史学界两位大师级的人物。

其间的交往,既有现代学者为推动史学发展相惜相知的成份,也带有传统知识分子因史学思想分歧而产生的矛盾纠葛,其交往过程中的是非恩怨大多带有学术色彩,并且在一定程度上反映了中国现代史学的发展及其化合分解。

钱穆,字宾四,1895年生于江苏无锡县一个书香之家。

童年生活与傅斯年相仿,幼年丧父,寡母抚育成长,家贫志坚,加上天资聪慧,博学强记,刻苦好学,成绩优秀。

所不同的是,傅斯年在父亲的学生关照下异地求学,由中学读到大学,尔后出国留学,广泛接受西方文化知识,借鉴外国的科学方法,在其影响下走上新史学道路;钱穆在中学时代因代表学生志愿要求校方减去修身科、增加希腊文不得而退学,高中没毕业便因辛亥革命爆发,学校(南京私立钟英中学)解散而辍学,又因家贫升学无助,17岁的年龄就开始了乡间教师的生涯。

在此后的岁月里,他一边教书维持生活,一边刻苦攻读。

五四爱国运动简介1919年5月4日在北京爆发的中国人民反对帝国主义、封建主义的爱国运动。

五四爱国运动先导——新文化运动五四运动发生前,中国正处于北洋军阀统治的黑暗时期。

军阀势力利用封建传统思想禁锢人们的头脑,推崇作为封建专制制度精神支柱的孔孟之道,借以维持自己的统治。

严酷的现实引发当时先进分子的反思。

他们认为,辛亥革命由于忽视了思想文化战线上反对封建主义的斗争,致使革命的成果遭到严重的破坏,因此,为了完成改造社会的历史使命,必须“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说之囹圄”。

于是,作为五四运动的先导,标志中国人民新觉醒的新文化运动便应运而生了。

1915年9月,陈独秀在上海创办了《青年杂志》(1916年起改名《新青年》),标志着新文化运动兴起,启蒙思想家陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、吴虞、钱玄同、刘半农、易白沙等是它的主要撰稿人。

随后继起积极提倡新文化、新思想的还有《每周评论》、《晨报》、《京报》等报刊。

北京大学是新文化运动的一个重要阵地。

新文化运动的基本口号是民主和科学。

提倡民主,就是反对封建专制,要求平等自由,争取实现西方立宪共和制的国家;提倡科学,就是反对迷信和盲从,介绍科学知识,主张以科学的法则来判断一切。

中国的启蒙思想家们认为,只有民主和科学才能“救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗”。

新文化运动的一个重要内容是提倡新道德、反对旧道德。

它的倡导者们主张个性解放,反对封建伦理道德。

对孔孟学说进行猛烈评击。

新文化运动的另一个重要内容是提倡白话文,反对文言文;提倡新文学,反对旧文学。

五四以前的新文化运动虽然是一场提倡资本主义新文化,反对封建主义旧文化的斗争,其指导思想属于资产阶级旧民主主义的范畴,但是,这场运动毕竟打破了长期禁锢人民思想的的封建牢笼,震动了中国的思想界,启发了人民群众的民主主义觉悟,冲击了统治中国两千多年的封建专制制度和传统观念。

这是中国近代史上未曾有过的思想解放运动,为适合中国社会需要的新思潮的传播开辟了道路。

傅斯年傅斯年(1896-1950) 著名历史学家,古典文学研究专家。

曾任中央研究院历史语言研究所所长。

初字梦簪,字孟真。

祖籍江西永丰。

清光绪二十二年二月十三(1896年3月26日)生于山东聊城一个举人之家。

1909年就读于天津府立中学堂。

1913年考入北京大学预科,1916年升入北京大学文科。

由于受到民主与科学新思潮的影响,1918年夏与罗家伦等组织新潮社,创办《新潮》月刊,提倡新文化,影响颇广,从而成为北大学生会领袖之一。

五四运动爆发时,傅斯年担任游行总指挥,风云一时。

后因受胡适思想影响,反对“过急”运动;不久退出学运,回到书斋。

1919年夏,傅斯年大学毕业后,先后入伦敦大学研究院、柏林大学哲学研究院,学习实验心理学、生理学、数学、物理以及爱因斯坦的相对论、勃朗克的量子论等,还对比较语言学和考据学发生兴趣。

1926年冬回国,翌年春出任广州中山大学教授兼文学院院长和历史系、中文系主任。

“四·一二”政变发生后,傅斯年写信给李石曾,表示赞同清党。

从1928年11月起,长期任中央研究院历史语言研究所所长,创办《历史语言研究所集刊》,任主编。

1929年春,历史语言研究所从广州迁往北平,傅兼任北大教授。

1932年,他参加胡适主持的独立评论社,在《独立评论》周刊上发表的政论文章,拥蒋反共,但赞成抗日,对南京国民政府的外交路线有所批评。

1937年春,傅斯年兼代中央研究院总干事。

抗日战争爆发后,任国民参政会参政员,兼任西南联大教授,主张抗战,抨击贪官污吏。

抗战胜利后,一度代理北京大学校长。

1948年当选南京国民政府立法委员。

1949年1月,傅随历史语言研究所迁至台北,并兼台湾大学校长。

傅斯年在政治上亲蒋反共,他出于维护国民党蒋介石政权的目的,要求严惩贪官污吏,整制政风,反对“中国走布尔什维克道路”;在学术上,信奉考证学派传统,主张纯客观科学研究,注重史料的发现与考订,发表过不少研究古代史的论文。

并多次去安阳指导殷墟发掘。

他主持历史语言研究所期间,延揽一流人才,作出不少成绩。

1950年12月20日在台北病逝。

著作编为《傅孟真先生集》。

人物年表1909年考入天津府立中学堂。

1913年考入北京大学预科。

1916年升入本科国文门,曾著《文学革新申义》响应胡适的《文学改良刍议》,提倡白话文。

1918年与同学罗家伦、毛准等组织新潮社,编辑《新潮》月刊。

1919年“五四”运动期间,为学生领袖之一。

1919年底赴欧洲留学,先入英国爱丁堡大学,后转入伦敦大学,研究实验心理学、物理、化学和高等数学。

1923年入柏林大学哲学院,学习比较语言学等。

1926年冬应中山大学之聘回国,1927年任该校教授,文学院长,兼任中国文学和史学两系主任,同年在中山大学创立语言历史研究所任所长1928年受蔡元培先生之聘,筹立中央研究院历史语言研究所。

同年底历史语言所成立,任专职研究员兼所长。

1929年兼任北京大学教授,讲授“中国上古史专题研究”及“中国古代文学史”。

其间先后兼任社会科学研究所所长,中央博物院筹备主任,国民参政会参政员,中央研究院总干事,政治协商会议委员,北京大学代理校长等职。

1948年当选为中央研究院院士。

1949年任台湾大学校长。

1950年12月20日因脑溢血病逝。

往事略集在近代学术史上,傅斯年是一个著名的人物。

他不仅是历史学家、教育家、五四运动的北大学生领袖、历史语言研究所创始人、北京大学代理校长、台湾大学校长,一生还富有传奇色彩。

他回国后先任广州中山大学的教授,兼任文学院院长,后来又办历史语言研究所,希望将它办成一个有科学性而能在国际间的学术界站得住的研究所,而不是一个抱残守阙的机关。

他对于国外研究中国学问的汉学家只佩服两个人,一个是瑞典的高本汉,一个是法国的伯希和,其余的人他都认为是“洋骗子”。

傅斯年主持的史语所特别重视史料的发掘。

为此,傅斯年曾主持购进清代所藏内阁大库档案,费资不少,但在整理的过程中傅斯年却有一些失望。

一次他在北海静心斋对李济说:“没有什么重要的发现。

”李济却问:“什么叫重要发现?难道说先生希望在这批档案内找出满清没有入关的证据吗?”傅听了大笑。

抗战期间,中央研究院历史语言研究所由昆明迁到四川南溪县李庄镇,史语所第四组即人类学组藏有许多掘自不同地区的人头骨和人体上其他部分的骨骼,这些人头骨和骨骼也和图书一样陈列在木架子上。

不久,这些东西被当地人发现了,每到夜里,便有人站在山上高喊:“研究院杀人了,研究院杀人了!”令史语所的人啼笑皆非。

他是胡适的学生,但死在胡适的前面,胡适说他是“人间一个最稀有的天才。

他的记忆力最强,理解力也最强。

他能做最细密的绣花针工夫,他又有最大胆的大刀阔斧本领。

他是最能做学问的学人,同时他又是最能办事、最有组织才干的天生领袖人物。

他的情感是最有热力,往往带有爆炸性的;同时,他又是最温柔、最富于理智、最有条理的一个可爱可亲的人。

这都是人世最难得合并在一个人身上的才性,而我们的孟真确能一身兼有这些最难兼有的品性与才能。

”胡适当年刚进北大做教授,就发现有些学生比他的学问好,而他在北大讲中国哲学史所以没有被学生赶下台,就是由傅斯年等人在私底下做了他的“保护人”。

可是恨他之极的周作人却认为傅斯年不过是一个外强中干的人,“又怕人家看出他懦怯卑劣的心事,表面上故意相反的显示得大胆,动不动就叫嚣,人家叫他傅大炮,这正中了他的诡计。

”其中主要原因是1945年日本投降后,西南联大解散并迁回平津,傅斯年任北大代理校长,欲替胡适回国主持校务扫清障碍,严格执行他所说的“北大决不录用伪北大的教职员”,认定“汉、贼不两立”,而周作人恰在此列。

1938年,傅斯年担任国民参政员,曾两次上书弹劾行政院长孔祥熙,上层虽不予理睬,但后来还是让他抓住了孔祥熙贪污的劣迹,在国民参政大会上炮轰孔祥熙并最终把孔轰下台。

孔的继任者宋子文也难逃此数。

傅斯年一篇《这个样子的宋子文非走不可》,朝野震动,宋子文也只好下台——一个国民参政员一下子赶走两任行政院长,历史上也是并不多见的。

自北大毕业后,傅斯年考取了官费留学。

从1919年至1926年,他先后留学英、德。

留学期间,傅斯年一心扑在学习上。

据赵元任夫人杨步伟在《杂忆赵家》中记录。

当时的留学生大都“不务正业”,无所事事就鼓励大家离婚,但这么多留学生中,真正全副精力用来读书、心无旁骛不理会男女的只有陈寅恪和傅斯年,以至于有人把他俩比作“宁国府大门口的一对石狮子”。

在“许多留学生都以求得博士学位为鹄”的世俗风气中,傅斯年连个硕士学位也没拿到。

但是,没有人不佩服他的学问渊博。

傅斯年先生疼爱学生是众所周知的。

1950年12月20日傅斯年因脑溢血猝死于台湾大学讲台,新闻报道曾广播说“傅斯年先生弃世”,被其学生听成了“傅斯年先生气死”。

于是台湾大学学生聚众要求校方惩办凶手,直到当时台湾国民政府官员出面解释清楚,学生才退去。

由此可见傅斯年先生深受学生喜爱。

傅斯年任历史语言所所长二十三年,培养了大批历史、语言、考古、人类学等专门人才,组织出版学术著作70余种,在经费、设备、制度等方面都为历史语言所的发展做出了重要贡献。

组织第一次有计划、有组织的殷墟甲骨发掘,其后先后发掘十五次,大大推动了中国考古学的发展和商代历史的研究。

傅斯年还将明清大库档案资料争取到历史语言研究所,组织进行专门整理,使明清史研究取得了突破性的进展。

傅斯年在历史学研究方面,主张“上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料”,重视考古材料在历史研究中的作用,摆脱故纸堆的束缚,同时注意将语言学等其他学科的观点方法运用到历史研究中,取得较高的学术成就,在现代历史学上具有很高的地位。

主要著作有:《东北史纲》(第一卷)、《性命古训辨证》、《古代中国与民族》(稿本)《古代文学史》(稿本);发表论文百余篇,主要有:《夷夏东西说》、《论孔子学说所以适应于秦汉以来的社会的缘故》、《评秦汉统一之由来和战国人对于世界之想象》等。

有《傅孟真先生集》六册。

傅斯年信摘傅斯年在给王献唐信(1931/4/21)中谈及学术流变,对明代学人有所肯定:“弟以为近千年来之实学,一炎于两宋,一炎于明清之际。

两宋且不论,明中世后焦竑,朱谋珒,方密之实开实学之风气。

开风气者能博不能精。

然朱书一部分虽佚,而方君所引及其未佚之书,实是伟大。

朱氏《水经注笺》,亭林称之为有明一部书者,久而愈觉其可信。

方之见解亦有其博大处。

若非有此君,亭林西河诸人,亦焉能早岁便即从事朴学也?大约开风气者,必有大力,必多误谬,后人但执一件一件之事而评明贤,转忘其整个的立场,所系实大,斯后学者之过也。

亭林百诗谨严了许多,同时亦将范围缩小了(亭林尚不如此。

百诗死于一物不知,实则百诗比其朱方诸人来见闻陋矣。

)然此时问题仍是大问题,此时材料仍不分门户也。

至乾嘉而大成,亦至乾嘉而硬化,专题能精研之,而忘却整个的立场。

至于王段诸人,而朴学观止。

此后如再开大路,非(一)有大批新材料使用不可;(二)或一返明清之季之风气,扩大其范围,认定大题目。

能利用乾嘉朴学之精诣,而不从其作茧自缚之处。

否则流为琐碎,而不关弘旨;流为今文,而一往胡说。

琐碎固是朴学,今文亦是家法,然其末流竟如此无聊也。

”生平趣事体胖大概在学者中间,傅斯年的体胖是有名的。

一次罗家伦问他:“你这个大胖子,怎么能和人打架?”傅斯年答:“我以体积乘速度,产生一种伟大的动量,可以压倒一切!”这样的话真是能给肥胖的人壮气。

还有一次为中医问题,傅斯年反对孔庚的议案,两个人激烈辩论,孔庚当然辩不过傅斯年,于是在座位上开始辱骂傅斯年,说了许多的粗话,傅斯年气得说:“你侮辱我,会散之后我要和你决斗。

”等到会散之后,傅斯年真的拦在门口要和孔庚决斗,可是他一见孔庚七十几的年纪,身体又非常瘦弱,傅斯年立刻将双手垂了下来说:“你这样老,这样瘦,不和你决斗了,让你骂了罢!”不过,关于傅斯年之胖的故事还属以下这则最为有趣。

傅斯年、李济还有一位裘善元同在重庆参加一个宴会。

宴会结束,主人特别为他们三个人雇好了滑竿。

六个抬滑竿的工人守在门前。

第一个走出来的是裘善元,工人们见他是一个大胖子,大家都不愿意抬,于是互相推让。

第二走出来的是李济,剩下来的四个工人看比刚才出来的还胖一些,彼此又是一番推让。

等到傅斯年最后走出来的时候,剩下的两个工人一看,吓了一大跳,因为傅斯年比刚才的两个人都胖得多,于是两个工人抬起滑竿转头就跑,弄得请客的主人甚是尴尬!我想许多人看到这里都会莞尔一笑,因为在四川抬滑竿的,实在没有太壮的人!“背叛”师门傅斯年生于山东聊城一个没落的名门望族.说起傅氏家族,还真是不容小觑.傅斯年的祖先傅以渐是清朝建立后的第一个状元,其后,傅氏家族科考得意者不计其数,官至封疆大吏的也不乏其人.因此,山东傅氏有“开代文章第一家”的称誉.但是到了傅斯年这一代,傅氏家学虽然依旧渊源,但已经没有什么生活质量可言了.傅斯年在北大期间的生活费用,就是靠别人接济的.傅斯年的国学功底是非常深厚的.上大学时,虽然只有十几岁,但俨然一位“国学小专家”,他的治学功底甚至强过了北大当时的某些教授.据傅斯年好友罗家伦回忆,“在当时的北大,有一位朱蓬仙教授,也是太炎弟子,可是所教的《文心雕龙》却非所长,在教室里不免出了好些错误……恰好有一位姓张的同学借到那部朱教授的讲义全稿,交给孟真.孟真一夜看完,摘出三十几条错误,由全班签名上书校长蔡先生,请求补救,书中附列这错误的三十几条.蔡先生自己对于这问题是内行,看了自然明白……到了适当的时候,这门功课重新调整了.”傅斯年本是黄侃的得意弟子,但一次偶然机缘,傅斯年竟“背叛”师门,成了胡适的学生。