中国翻译理论基本原则刍议 刘宓庆

- 格式:pdf

- 大小:1006.60 KB

- 文档页数:5

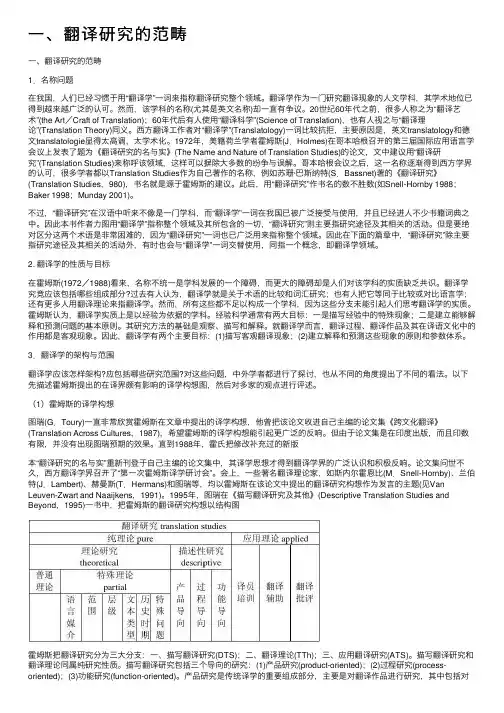

⼀、翻译研究的范畴⼀、翻译研究的范畴1.名称问题在我国,⼈们已经习惯于⽤“翻译学”⼀词来指称翻译研究整个领域。

翻译学作为⼀门研究翻译现象的⼈⽂学科,其学术地位已得到越来越⼴泛的认可。

然⽽,该学科的名称(尤其是英⽂名称)却⼀直有争议。

20世纪60年代之前,很多⼈称之为“翻译艺术”(the Art/Craft of Translation);60年代后有⼈使⽤“翻译科学”(Science of Translation),也有⼈视之与“翻译理论”(Translation Theory)同义。

西⽅翻译⼯作者对“翻译学”(Translatology)⼀词⽐较抗拒,主要原因是,英⽂translatology和德⽂translatologie显得太⾼调,太学术化。

1972年,美籍荷兰学者霍姆斯(J.Holmes)在哥本哈根召开的第三届国际应⽤语⾔学会议上发表了题为《翻译研究的名与实》(The Name and Nature of Translation Studies)的论⽂,⽂中建议⽤“翻译研究”(Translation Studies)来称呼该领域,这样可以摒除⼤多数的纷争与误解。

哥本哈根会议之后,这⼀名称逐渐得到西⽅学界的认可,很多学者都以Translation Studies作为⾃⼰著作的名称,例如苏珊·巴斯纳特(S.Bassnet)著的《翻译研究》(Translation Studies,980),书名就是源于霍姆斯的建议。

此后,⽤“翻译研究”作书名的数不胜数(如Snell-Hornby 1988;Baker 1998;Munday 2001)。

不过,“翻译研究”在汉语中听来不像是⼀门学科,⽽“翻译学”⼀词在我国已被⼴泛接受与使⽤,并且已经进⼈不少书籍词典之中。

因此本书作者⼒图⽤“翻译学”指称整个领域及其所包含的⼀切,“翻译研究”则主要指研究途径及其相关的活动。

但是要绝对区分这两个术语是⾮常困难的,因为“翻译研究”⼀词也已⼴泛⽤来指称整个领域。

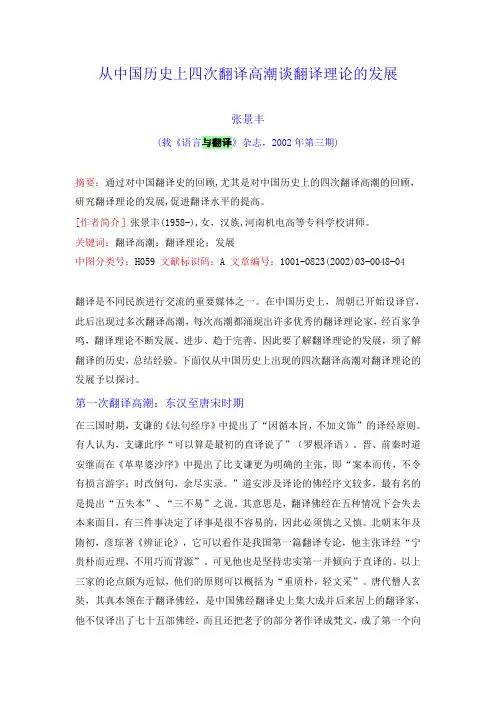

从中国历史上四次翻译高潮谈翻译理论的发展张景丰(载《语言与翻译》杂志,2002年第三期)摘要:通过对中国翻译史的回顾,尤其是对中国历史上的四次翻译高潮的回顾,研究翻译理论的发展,促进翻译水平的提高。

[作者简介]张景丰(1958-),女,汉族,河南机电高等专科学校讲师。

关键词:翻译高潮;翻译理论;发展中图分类号:H059文献标识码:A 文章编号:1001-0823(2002)03-0048-04翻译是不同民族进行交流的重要媒体之一。

在中国历史上,周朝已开始设译官,此后出现过多次翻译高潮,每次高潮都涌现出许多优秀的翻译理论家,经百家争鸣,翻译理论不断发展、进步、趋于完善。

因此要了解翻译理论的发展,须了解翻译的历史,总结经验。

下面仅从中国历史上出现的四次翻译高潮对翻译理论的发展予以探讨。

第一次翻译高潮:东汉至唐宋时期在三国时期,支谦的《法句经序》中提出了“因循本旨,不加文饰”的译经原则。

有人认为,支谦此序“可以算是最初的直译说了”(罗根泽语)。

晋、前秦时道安继而在《革卑婆沙序》中提出了比支谦更为明确的主张,即“案本而传,不令有损言游字;时改倒句,余尽实录。

”道安涉及译论的佛经序文较多,最有名的是提出“五失本”、“三不易”之说。

其意思是,翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

北朝末年及隋初,彦琮著《辨证论》,它可以看作是我国第一篇翻译专论,他主张译经“宁贵朴而近理,不用巧而背源”。

可见他也是坚持忠实第一并倾向于直译的。

以上三家的论点颇为近似,他们的原则可以概括为“重质朴,轻文采”。

唐代僧人玄奘,其真本领在于翻译佛经,是中国佛经翻译史上集大成并后来居上的翻译家,他不仅译出了七十五部佛经,而且还把老子的部分著作译成梵文,成了第一个向国外介绍汉语著作的中国人。

他的指导原则就是:“既须求真,又须喻俗”。

“求真”即追求准确,要力求“忠实原作”,这是一切认真负责的翻译工作者的共同理想。

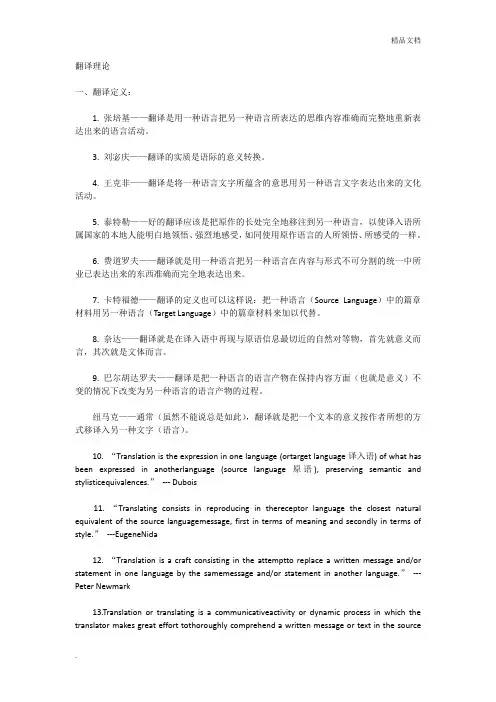

翻译理论一、翻译定义:1. 张培基——翻译是用一种语言把另一种语言所表达的思维内容准确而完整地重新表达出来的语言活动。

3. 刘宓庆——翻译的实质是语际的意义转换。

4. 王克非——翻译是将一种语言文字所蕴含的意思用另一种语言文字表达出来的文化活动。

5. 泰特勒——好的翻译应该是把原作的长处完全地移注到另一种语言,以使译入语所属国家的本地人能明白地领悟、强烈地感受,如同使用原作语言的人所领悟、所感受的一样。

6. 费道罗夫——翻译就是用一种语言把另一种语言在内容与形式不可分割的统一中所业已表达出来的东西准确而完全地表达出来。

7. 卡特福德——翻译的定义也可以这样说:把一种语言(Source Language)中的篇章材料用另一种语言(Target Language)中的篇章材料来加以代替。

8. 奈达——翻译就是在译入语中再现与原语信息最切近的自然对等物,首先就意义而言,其次就是文体而言。

9. 巴尔胡达罗夫——翻译是把一种语言的语言产物在保持内容方面(也就是意义)不变的情况下改变为另一种语言的语言产物的过程。

纽马克——通常(虽然不能说总是如此),翻译就是把一个文本的意义按作者所想的方式移译入另一种文字(语言)。

10. “Translation is the expression in one language (ortarget language译入语) of what has been expressed in anotherlanguage (source language 原语), preserving semantic and stylisticequivalences.”--- Dubois11. “Translating consists in reproducing in thereceptor language the closest natural equivalent of the source languagemessage, first in terms of meaning and secondly in terms of style.”---EugeneNida12. “Translation is a craft consisting in the attemptto replace a written message and/or statement in one language by the samemessage and/or statement in another language.”--- Peter Newmark13.Translation or translating is a communicativeactivity or dynamic process in which the translator makes great effort tothoroughly comprehend a written message or text in the sourcelanguage andworks very hard to achieve an adequate or an almost identical reproduction inthe target language version of the written source language message or text.二、翻译标准1. 翻译的标准概括为言简意赅的四个字:“忠实(faithfulness)、通顺(smoothness)”。

刘宓庆的汉英对比与翻译研究回顾和展望第一篇范文刘宓庆的汉英对比与翻译研究回顾和展望刘宓庆是中国翻译界的泰斗,他的研究对汉英对比和翻译领域产生了深远的影响。

本文将回顾刘宓庆的汉英对比与翻译研究,并对未来的研究方向进行展望。

一、回顾刘宓庆的汉英对比研究主要集中在语言结构、语义表达和语言运用等方面。

他指出,汉英两种语言在句子结构、词汇使用和语法规则上存在很大的差异。

例如,汉语强调意合,而英语强调形合;汉语通过词语的位置和语气词来表达语法关系,而英语则依赖于明确的语法结构和时态。

这些差异对翻译工作产生了重要的影响。

在翻译研究方面,刘宓庆提出了“忠实、通顺、美”的翻译标准。

他认为,翻译首先要忠实于原文,传达出作者的原意;其次要通顺,使读者容易理解和接受;最后要美,达到艺术上的审美效果。

这一标准对后来的翻译实践和理论研究产生了深远的影响。

二、展望随着社会的发展和科技的进步,汉英对比和翻译研究面临着新的挑战和机遇。

首先,全球化进程的加快使得汉英翻译的需求日益增加,翻译工作者的任务越来越繁重。

因此,有必要研究如何提高翻译效率和质量,例如通过建立大规模的翻译数据库和开发智能翻译软件。

其次,随着神经机器翻译技术的快速发展,翻译的准确性和流畅性有了显著提高。

然而,机器翻译仍然存在一些问题,如对文化差异的把握不足和语义理解的局限性。

因此,有必要深入研究如何将机器翻译与人类翻译相结合,发挥各自的优势,提高翻译的整体水平。

最后,随着跨文化交流的不断深入,翻译工作不仅仅是语言文字的转换,更是文化和思维方式的传递。

因此,翻译工作者需要不断提高自己的跨文化素养,更好地理解和传达不同文化背景下的思想和情感。

第二篇范文探索刘宓庆的汉英对比与翻译研究领域,我们试图从3W1H(What、Who、When、How)和BROKE(Background、Relevance、Objectives、Knowledge、Examples)模型出发,以全新的视角深入解读这一议题。

有关于刘宓庆文化翻译理论初探有关于刘宓庆文化翻译理论初探导读:刘宓庆文化翻译理论初探分,是刘宓庆将翻译理论划分为内部系统和外部系统的。

而索绪尔认为,语言是一个稳定的系统,对于影像语言的外部系统的复杂研究最终只能导致对语言本质的模糊理解,因此他摒弃了对于语言有重要影响的外部因素,只选择了内部系统。

刘宓庆对于翻译理论的二元划分,是对索绪尔的一个补充,他提出了本为观照,外位参照,就是将翻译视为摘要:世界正处在多元化交流的时代,中国文化向外弘扬传播的同时也吸收着外域文化的精华,而翻译作为重要的交流工具,也逐渐开始注重文化的理解,国内外诸多译者从文化的角度重新审视翻译的过程。

刘宓庆的文化翻译论纲是国内学者对于文化翻译较为系统的理论研究之一,尤其对中国文化的传播具有推动作用。

关键词:刘宓庆;文化;翻译;文化翻译理论近三十年来,随着翻译理论研究的不断深入,翻译的社会性和文化性逐渐受到国内外译者的重视,而与社会因素联系较为紧密的便是文化语境因素。

人们开始用跨文化的交际活动来重新定义翻译,这也就意味着我们将从文化的高度去认识翻译,理解翻译活动。

从世界的范围内来考察,“各国翻译界和文化界都开始从翻译性质,文化语境,翻译影响等角度研究翻译,从文化层面重新审视翻译活动”[1]。

伴随着社会人类学家对于文化翻译概念的提出,翻译文化已然成为二十一世纪翻译学研究最重要的课题之一。

从二十世纪九十年代开始,西方翻译研究领域便出现了翻译的文化转向。

随着这方面研究的不断深入,我们可以看到一些国内重要学者受西方学者影响,对翻译与文化的发展关系进行重新审视及深思,对摄取外域文化及传播中华文化都起到了不容忽视的作用。

从中外文化翻译课题研究近30年来看,中英和英中译文,难免反映了这两种文化的相互融合和排斥的特色,而在这方面我们的研究理论还不是很多。

刘宓庆教授历经十载,在其所著的《文化翻译论纲》中,结合中国楚文化及爱尔兰文化,系统从三个方面做出分析,多次以屈原诗歌为例,提出了文化翻译表现论,建立了一套相对完善的文化翻译体系,对中国文化传播具有指导作用。

刘宓庆翻译美学理论浅论作者:卜云辉来源:《北京电力高等专科学校学报》2012年第21期摘要:刘宓庆,中国香港人,祖籍湖南新宁,生于1939年11月,毕业于北京大学,曾在美国纽约州立大学研究生院主修语言及语言教学理论,是国际上的知名学者。

刘宓庆的翻译美学理论是中国翻译美学理论的一个重要组成部分,研究刘宓庆翻译美学思想,有助于解释刘氏理论的中国情结,推动翻译理论、翻译美学理论的建设。

关键词:刘宓庆;翻译;美学中图分类号:H159文献标识码:A文章编号:1009-0118(2012)12-0387-02一、导论刘宓庆(1931-)是对我国翻译界有重大贡献的国际知名学者、翻译家、翻译理论家。

他的学术专著多达数百万言,其中包括《文体与翻译》、《英汉翻译技能指引》、《新编当代翻译理论》、《新编汉英对比与翻译》、《翻译美学导论》、《翻译与语言哲学》、《文化翻译论纲》、《翻译教学:实务与理论》、《口笔译理论研究》、《中西翻译思想比较研究》及《刘宓庆翻译散论》等十一部。

刘宓庆探讨了现当代译学几乎所有的理论问题,其中有些著作更是我国当代翻译理论的扛鼎之作。

刘宓庆前期的学说建立在传统译论及结构主义语言学的基础上;后期的理论观以维根斯坦的语言哲学为导向,具有超前性,在国际上很受学术界的重视。

可以说,他的翻译理论提高了我国的译论在世界上的地位,因为即便在翻译研究极发达的西方也几乎没有人构建出如此完整、如此合乎逻辑的理论体系。

二、翻译美学的发展及历程作为同属美学分支学科的文艺美学和翻译美学,文艺美学主要是由文艺创作者依靠个人审美观点、思想修养去感受生活并把感悟生活中的真与假、善与恶、美与丑,并通过文艺特有的艺术形式表达出来,引起听众和观众的共鸣。

而文艺美学是研究文艺创作者在其作品中塑造美感规律的科学。

美学是由多个环节组成的一个复杂、有内涵的学科,而文艺美学是其中关键的一个环节。

美学研究的主要是审美的一般规律,包括审美意识、审美对象、审美关系、审美活动和审美艺术等内容。

关于刘宓庆翻译美学理论的述评马立罕发布时间:2023-06-17T02:58:27.568Z 来源:《时代教育》2023年7期作者:马立罕[导读] 翻译美学是翻译与美学的联姻。

当代翻译美学立足于中国传统译论,是对传统美学译论的继承和发展,是中国翻译理论的重要特色之一。

本文通过对刘宓庆的翻译美学理论的阐述评论,主要包含了翻译美学的渊源、翻译的审美主体、审美客体、翻译的审美再现,展现了翻译美学的理论框架,再次说明刘宓庆的翻译美学理论是中国翻译美学理论的一个重要组成部分,在文学翻译和非文学翻译领域提供了翻译启示。

云南工商学院云南昆明 650000摘要:翻译美学是翻译与美学的联姻。

当代翻译美学立足于中国传统译论,是对传统美学译论的继承和发展,是中国翻译理论的重要特色之一。

本文通过对刘宓庆的翻译美学理论的阐述评论,主要包含了翻译美学的渊源、翻译的审美主体、审美客体、翻译的审美再现,展现了翻译美学的理论框架,再次说明刘宓庆的翻译美学理论是中国翻译美学理论的一个重要组成部分,在文学翻译和非文学翻译领域提供了翻译启示。

关键词:刘宓庆翻译美学审美主体审美客体审美再现一.引言翻译是将一种语言承载的信息用另外一种语言表现出来的活动,基于语言各自的特点,其内涵和外延无疑受到生活环境以及文化背景的影响。

刘宓庆(2005)在《翻译美学导论》里谈到翻译与美学联姻是中国翻译理论的重要特色之一。

翻译美学是一门交叉学科,它将美学理论应用到翻译研究当中,翻译美学是美学思想在翻译领域中的成果,有利于指导对翻译理论研究及翻译实践。

翻译也是一种审美活动,译者通过发挥自己的主观能动性将原语转换为目的语,进行美的转化。

本文将通过刘宓庆翻译美学理论的阐述,主要包含译学的美学渊源,翻译的审美主体,审美客体以及翻译的审美再现,来展现翻译美学的理论。

二.刘宓庆翻译美学的理论建构1.翻译美学的渊源中国的哲学论著始于老子,美学论述也始于老子。

老子在《道德经》中倡导“信言不美,美言不信”。

广东技术师范学院学报(社会科学)2012年第6期Journal of Guangdong Polytechnic Normal University No.6,2012刘宓庆口译理论基本框架研究———评刘宓庆《口笔译理论研究》彭秀林(清远职业技术学院,广东清远511510)摘要:刘宓庆《口笔译理论研究》以维根斯坦的语言游戏论为口译研究的指导思想,并构成贯穿全书的理论主线,从口译研究的指导思想、本体论、认识论、对策论、方法论五个方面构建了口译理论的基本框架,具有首创性、整体性、开放性和操作性,标志着我国口译理论初具雏形。

关键词:口译理论;刘宓庆;框架;《口笔译理论研究》中图分类号:G642.0文献标识码:A文章编号:1672-402X(2012)06-0152-03刘宓庆先生为我国乃至世界著名的翻译理论家。

他先后出版了11本翻译论著:《文体与翻译》《英汉翻译技能指引》、《新编当代翻译理论》《新编汉英对比与翻译》《翻译美学导论》《翻译与语言哲学》《文化翻译论纲》《翻译教学:实务与理论》《口笔译理论研究》《中西翻译思想比较研究》《刘宓庆翻译散论》(王建国编)。

在这11本专著中,除《口笔译理论研究》以外,其余都聚焦于笔译研究。

《口笔译理论研究》,顾名思义,应包含口译和笔译两个方面的理论。

其实不然。

在这部专著中,著者着力要解决的是口译到底有没有理论的问题、有没有具有操作性的口译理论的问题,关于笔译的论述不过是为把口译有关问题论述得更清楚的一个铺垫而已。

笔者反复研读《口笔译理论研究》以后,发现该书最突出的贡献在于创建了一个口译理论基本框架或者说一个口译理论体系。

一、口译理论指导思想刘宓庆口译实务经验丰富,翻译理论素养深厚。

他深刻体会到口译的独特性和复杂性:口译员随时要面对一种“全方位的挑战”:心理素质、语言功力、反应能力、专业水平、百科知识、应对或应变策略、交流和交际技巧乃至仪态的“felicity”(得体)和所谓“becomingness”(适境),等等。

翻译教材编写的理念创新与实践——以刘宓庆的《翻译基础》为例史传龙【摘要】刘宓庆主编的《翻译基础》以功能主义翻译观为核心理念,阐述了功能主义翻译观的三大理论范畴——翻译对策论、程序论、方法论.翻译对策论以“功能代偿”为核心,翻译程序论“大处着眼,小处着手”为枢纽,翻译方法论以“分层分析”为手段.该著作必将对我国翻译教学理念的革新以及翻译教学效果的提高起到重要作用.【期刊名称】《宝鸡文理学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2016(036)002【总页数】4页(P70-73)【关键词】《翻译基础》;功能主义翻译观;理念创新【作者】史传龙【作者单位】宝鸡文理学院外语系,陕西宝鸡721013【正文语种】中文【中图分类】H315.9【语言学研究】随着翻译专业发展的突飞猛进,翻译本科专业(BTI)和翻译硕士专业学位(MTI)的相继设立,翻译教材编写在社会需求与市场利益的双重驱动下呈现出一派欣欣向荣的发展态势。

各大出版社都将翻译教材的组编和出版列为重点,并推出了一系列的翻译教材,由刘宓庆教授领衔编撰的《翻译基础》即为其一。

《翻译基础》以功能主义翻译观为编撰理念,围绕翻译程序论、翻译策略论、翻译方法论三大应用领域展开。

教材主编刘宓庆开篇撰写的序言——“方寸之地自有洞天”,一开始就让人感觉到一种叠加的厚重:理论的厚重、体系的厚重以及责任的厚重。

推开这一扇扇厚重之门,我们看到了该教材的精华部分与主要特色。

全书共分为上篇和下篇两个部分,涵盖了翻译教学基础阶段共计53个课题。

上篇的28个课题主要聚焦于翻译对策论、翻译程序论和翻译方法论,下篇的25个课题主要围绕“文体与风格的翻译”、“文化与翻译”、“机器翻译”以及“翻译批评”展开。

刘宓庆提出的功能主义翻译观以维根斯坦的意义哲学为理论基础,强调“意义即使用”[1]的动态意义观,强调在“语言的交流功能中把握意义以完成交流的目的”[2]。

功能主义翻译观由以“功能代偿”[3]为核心的对策论,以“大处着眼,小处着手”为关键的程序论,以“分层分析”为手段的方法论构成。