张仲景应用大黄的经验之谈

- 格式:docx

- 大小:15.74 KB

- 文档页数:2

经⽅药解第⼗⼆⼤黄倪海厦:中医师,研究中医达30年之久,并精通其它【命、相、⼘、⼭】四项。

被喻为当代少见的【命、相、⼘、⼭、医】五术兼备之旷世奇⼈。

>>>>>四⽓五味【本经原⽂】味苦,寒,⽆毒。

主下瘀⾎,⾎闭,寒热。

破症瘕积聚,留饮,宿⾷,荡涤肠胃,推陈致新,通利⽔⾕,调中化⾷,安和五脏。

⽣⼭⾕。

【产地】产陕西⽢肃四川等处,为多年⽣宿根草,根黄⾊,带有⾚⾊之纹,故亦⽈绵纹。

【性味】味⼤苦,性⼤寒,⽆毒(或作有毒)。

【主治】⼤黄为泻实热,荡积滞要药,主⾎闭热结,功能下瘀破症,荡涤肠胃,推陈致新,调中化⾷,⼤便燥结,⼥⼦经闭。

【炮制】拣去杂质,⼤⼩分开,浸泡约⼀⼩时,捞出沥⼲余⽔,切3毫⽶厚,长宽约3厘⽶块⽚,晾⼲或烘⼲即得。

熟⼤黄,取⼤黄⽚,⽤⽩酒调匀,待吸收酒后,蒸约4⼩时,以蒸⿊为度,停⽕闷⼀夜,冷却后取出,烘⼲即得,酒炒⾄⿊后,则质轻味淡,能上清头⽬。

>>>>>名家名⾔【别录】平胃,下⽓,除痰实,肠间结热,⼼腹胀满,⼥⼦寒⾎闭、⼩腹痛,诸⽼⾎留结。

【甄权】通⼥⼦经候,利⽔肿,利⼤⼩肠,贴热肿毒,⼩⼉寒热,时疾烦热蚀脓。

【⼤明】通宣⼀切⽓,调⾎脉,利关结,泄壅滞⽔⽓,温瘴热疟。

【元素】泻诸热不通,除下焦湿热,消宿⾷,泻⼼下痞痛。

【容川】⼤黄味苦⼤寒,形⼤⽽⽓烈,得地⽕之阴味,⾊黄,为⽕之退⽓所发见,故能退⽕,专下⾎分之结,以味厚有烈⽓,味既降⼜得⽓之助,故⾛脾胃,下⾏更速更远。

寒性皆下引。

其纯于苦味,⼜有雄烈之⽓,以⽓⾏其苦味,则⾛⽽不守。

与黄连之守⽽不⾛,正好相反。

⼤黄是治⽕之药,禀地⽓,⼊后天之⾎分也。

【药征】主通利及结毒也,故能治胸满腹满,腹痛及便秘,⼩便不利,旁治发黄瘀⾎脓肿。

【灵胎】攻凝结,消积滞。

>>>>>⽤量禁忌【⽤量】普通五分⾄三钱。

【禁忌】凡⽓分病,及胃寒⾎虚,妊娠产后,均忌。

>>>>>倪师解说⼤黄呢,⼜有⼀名称,叫川军,因为它产在四川,是将军,它性如将军,⾮常的彪悍,⼜叫川军,⽢肃省也产⼤黄,那⽢肃⼤黄纹路⽐较多,像棉⼀样,⼜叫做锦纹⼤黄。

调中化食,安和五脏,张仲景最爱用它大黄药力较大,生用药力更大,有“峻利猛烈,长驱直捣,斩关夺将”之能,故又有“将军”称号。

其来历,据说与徐大椿有关。

徐大椿,原名大业,字灵胎,晚号洄溪老人,江苏吴江松陵镇人,清代名医。

有位叫杨秀伦的病人,74岁那年,因外感挟食滞,曾请好几位医生治疗,都认为是老年人气血不足,伤于饮食,只能补益中气,待中气强盛,食滞自除,因而处方中多用贵重补药。

杨秀伦服药后病情反而加重,连续一个月不吃不睡,呼吸急促,甚至一闻到米饭的气味,就恶心呕吐,并有酸腐臭味,命悬一线,急请徐大椿诊治。

徐大椿诊后说:“这个病非用大黄消导不可”。

并亲自煎药,看着病人喝下去。

果然,病人服了一次,当晚就呼吸平稳,一直安睡到天明。

第二天继续服药,拉下了少量极臭的粪便,第三天清晨,睡了一天一夜的病人竟然能够起床,在屋子里走动了。

看到别人吃早饭,也随着吃了起来,一边咀嚼,一边诧异地问道:“今天食物怎么没有臭味?”从此杨秀伦食欲逐渐增加,精神也慢慢地恢复如初了。

有人请教其中原因,徐大椿说:“伤于饮食的人,一定厌恶饮食,只有把滞留在肚子里的食物消掉,食欲才能恢复,疾病才能治愈。

所以,我用将军(大黄)直捣病源,故此获效,庸医哪里懂得这个道理啊”。

中国,是大黄的故乡,远在两千多年前的《神农本草经》中即有记载,说它能“荡涤肠胃,推陈致新,调中化食,安和五脏”。

历代医家对大黄非常推崇,善用大黄者当以张仲景为第一人,加减化裁,得心应手。

如张仲景治阳明腑证的三承气汤,治结胸证的大陷胸汤,痞满证的大黄黄连泻心汤,蓄血证的桃仁承气汤、抵当汤,阳明发黄的茵陈蒿汤,皆以大黄荡淤逐邪之力也。

后世医家妙用大黄者比比皆是,例如金元时期名医朱丹溪,善用大黄治眩晕,一味大黄,用酒炒三遍为末,名之日“一味大黄散”,以茶调服一二钱,其效如神。

清代名医陈修园对此十分赞赏,谓之“眩晕证,皆属肝,痰火亢,大黄安”。

延年益寿话大黄东汉哲学家及养生学家王充说过:“欲得长生,肠中常清;若要不死,肠中无滓。

从仲景方看大黄的煎煮方法大黄为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的干燥根及根茎。

在现代药理学分类方法中仅被列为刺激性泻药一类,其地位和西药的双醋酚汀之类泻药相当,但按照中医理论及临床应用来讲,大黄的作用则大不相同,大黄的作用是多方面的[1]。

《神农本草经》列其入下品:“味苦寒,主下瘀血”,“破癥瘕积聚,留饮,宿食,荡涤肠胃”,“推陈致新,通利水谷”[2]。

古人因其势猛力峻,效宏力伟,有决壅开塞之功,而形象地谓其“将军”。

张仲景323首方剂中,89处用到大黄,占全书方剂1/4左右,其中包括34首大黄复方,占仲景方剂1/10以上。

大黄的炮制方法,除酒洗外,大都为生药入方。

大黄的煎煮方法,自古以来就是一个重要的课题。

现代医药界中,一般都主张后下或轻煎。

但仲景方中,注明煎煮方法的有30个,包括先煎(1个)、同煎(19个)、后下(8个)和不煎(即麻沸汤渍,2个)四种,而它者入丸剂之例,本文暂不讨论。

而仲景对待药物的煎煮法,其目的作用是多方面的,有的是为了充分发挥药力,增强效果;有的是为了减缓毒、烈性;有的是为了合理利用、避免浪费等等不一而足。

本文以大黄的每种煎煮方法的代表方剂为例,分述如次。

1 先煎——大陷胸汤1.1 原方大黄去皮,六两,芒硝一升,甘遂一钱匕。

上三味,以水六升,先煮大黄取二升,去渣,纳芒硝,煮一两沸,纳甘遂末,温服一升,得快利,止后服。

1.2 分析大陷胸汤证为邪热内陷与有形之水饮相结于胸腹,故表现为水热互结之证候特点,如心下硬满,甚则疼痛,不可触按,短气烦躁,头汗出,大便秘结,午后潮热,苔黄腻或黄燥,脉沉紧等。

方中大黄为君,主泻内陷之邪热,臣以芒硝泻热散结,再以甘遂攻逐停于胸腹之间的水饮为使,其中君药大黄,久煮之后,气味俱厚,虽通腑力下降,但泻热之力益甚。

大黄先煎,即所谓君药先煎,使君药的成分尽可能溶出,臣药或佐使之药,可以次于君药溶出,有助于君药发挥最大的效应。

尤在泾云:“大陷胸,先煮大黄而后内诸药,夫治上者制宜缓。

小议伤寒杂病论运用大黄临床发展大黄又名川军,绵纹、性寒、苦泄,入脾胃,大肠,心包,肝经,为临床常用药之一。

早在《草经》就有大黄味苦寒,主下瘀血血闭,寒热,破癥瘕积聚,留饮,荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏的记载。

仲景为善用大黄之鼻祖,在《伤寒杂病论》中应用“大黄”共计有36方。

1其用药特色从剂型上据病情的急缓分别以汤、丸应用;用量上因药量的大小之别,作用部位不同;炮制上的“薰”、“酒洗”、“去皮”制作不同,药效各异;煎法上的“水煎”、“酒煎”、“后下”、“麻沸汤”浸渍等煎法不同,作用各异;服法上因病情不同,有“顿服”、“得利则止”、“分温再服”或“日三服”及“少少温服之”等服法。

2其药功著效卓2.1攻下导滞仲景灵活应用大黄于攻积导滞,成为下法之源,主要体现在配伍不同,分别有寒下、温下、润下等几法。

即:①以大黄配芒硝、枳实、厚朴、甘草组成著名的治疗阳明“胃家实”之三承气汤。

其分用治热结胃肠的痞、满、燥、湿、坚等症。

并根据其症不同,即上述症状具备、证情急迫者,则以大承气汤釜底抽薪、急下存阴;若病情较缓,症见“痞实而满”者,则以小承气汤泻实消痞,除满痛;若病缓仅见“燥实而坚”者,则用调胃承气汤润燥通便,调和胃气。

②以麻仁丸(小承气汤加大大黄用量,配合养阴润燥下泻热之麻仁、杏仁、白芍)治胃强脾弱之“脾约”证,成为润下泻热之范例。

③以大黄配大辛大热的附子、细辛(名大黄附子汤)主治寒湿闭阻证,为温下之祖方。

可见,古云“大黄乃荡涤之将军”很形象的说明了本品是一味难得的攻下导滞、去菀陈莝之要药。

2.2泻火解毒凉血仲景据其大黄性寒、入气血分、有清热泻火、凉血解毒之功,临床广泛用于火毒上攻之症。

以大黄配黄连(名大黄黄连泻心汤),以麻沸汤浸渍(取其轻扬)用治邪热入胃,壅滞成痞之证。

以大黄配芩、连(名泻心汤)煎服顿服,治疗火毒上攻,血热妄行,吐血、衄血之症。

又大黄配芒硝、丹皮、桃仁、冬瓜仁(名大黄牡丹皮汤),治下焦瘀热之肠痈。

国医大师张志远运用大黄经验中药的量效关系是确定临床用药剂量的依据,是确保用药有效性和安全性的基础。

大黄的临床主治病症较广,国医大师张志远在临床中重视大黄的量效关系,将大黄分为小、中、大剂量进行应用以发挥不同作用,临证时还结合大黄的应用剂量进行药物配伍,用于治疗多种病症。

大黄功效阐述大黄味苦性寒、味厚,是其药效发挥的基础,主要体现在两方面。

寒沉藏,可泻热存阴。

“寒沉藏”理论源自中医学象思维,是金元医家张元素根据冬时之象并结合《黄帝内经》中药物的气味厚薄、升降浮沉所提出。

大黄味苦性寒,气味俱厚,法象冬时寒之沉藏,故属于寒沉藏类药物,其以苦寒为基础,性沉为主体,蛰藏为结果,具有通降之性。

大黄泻热、降下功效是其苦寒沉降性味的体现,可急下以存阴,通过泻热祛邪以存阴液。

津液属阴,故大黄通过急下存阴而达存津液之目的。

另有研究认为大黄欲使津液得存,必先祛邪气,其存津液是通过泻热降下、救阴津于火热之中得以实现。

如阳明里热炽盛,津液灼伤,日久更耗伤阴液,用大黄釜底抽薪,使热随便泄,急下燥热,从而截断热邪的煎灼途径,以达存津液的目的。

味臭香,性走不守。

历代医家多以大黄味浓厚走窜之性为用,而其走窜之力常因后下、酒浸、酒炒等炮制煎煮方式不同而有异,如《本草备要》言其“若酒浸,亦能引至至高之分”,《得配本草》载其“欲速行、下行,生用;欲缓行,煎熟用”。

大黄量效关系的具体运用大黄走窜之力和功效发挥可受到用药剂量的影响,在《伤寒杂病论》的诸方中剂量不一而功效各异。

临床中将大黄生用的用量分为小、中、大不同剂量段,其中小剂量1~3 g,中剂量6~18 g,大剂量30~60 g,依病情所需可治疗各种病症。

小剂量以健胃、降气、通经、行药力《神农本草经》言大黄“荡涤肠胃”,《药性赋》载其“走而不守,夺土郁而无壅滞”,“荡涤”“走”“夺”体现出大黄具有动的属性,且味厚气峻,动则可发挥健胃、降气、通经、行药力的作用,用于治疗饮食积滞、呃逆、大便不通、闭经等病症。

JT叔叔伤寒杂病论慢慢教:简谈大黄及方药(149)简谈大黄如果同学要问说,张仲景的方子里面,是如何用大黄的?那我可以跟同学说的是,我们不需要在这里讲,因为张仲景的方子用大黄的地方,非常的多。

而,你说用大黄打什么?我们可能一般来讲说,就大黄吃了就拉稀嘛,对不对?大黄就是打大便。

可是张仲景的方剂里面,你不太容易看到大黄打大便这种事情。

比如说,张仲景有一系列的药,什么桃核承气汤,抵挡汤、抵挡丸、下瘀血汤,那些大黄都是在干嘛?破血,打血的。

那柴胡龙骨牡蛎汤、鳖甲煎丸,这个东西你说它是破血也对,说是破痰也对。

然后呢,什么大黄蛰虫丸、大黄牡丹汤,里面是有一些瘀住的血,或者是脓哦,甚至就是我们说癥瘕积聚之类的。

那这个,至于说什么大陷胸汤、大陷胸丸、已椒苈黄丸、大黄甘遂汤;或者是,之前《咳嗽篇》那个茯苓桂枝五味子甘草加姜辛杏仁大黄汤,那个东西哦,其实拔的东西都是属于痰饮之类的东西,所以你说大黄它在张仲景的方剂里面到底作用在哪里?我想,什么厚朴七物汤、厚朴三物汤、厚朴大黄汤,那些是确定打这个肚子里有的食物哦,也就是说大黄,随着用药的结构不同,它可以打的东西非常多,它并不是只是一贴泻药而已,这点我们要先知道哦。

那但是相对来讲同学也可以理解,我们为什么这一堂课不会把大黄讲得那么的用力,因为以后看到不同的方剂,就会认识到它的不同的用法。

不过呢,如果我们不用张仲景的方剂结构去引导大黄的药性的话,大黄最主要的用途呢,当然第一个让人拉肚子这我们都知道。

第二个是什么呢?就是破瘀血,所以不加特别的引导的话,我们说大黄入血分,打瘀血的效果是很好的。

所以,如果同学以后有机会我们来读中国的那些伤科的药哦,你会发现伤科药里面很多重要的方子里面都是有大黄的,比较代表性的一种发炎,就是,哦,《金匮要略》这本书的后面有附一些杂疗方。

那些东西到底是不是张仲景写的我们都不知道,但是,还是有学术上的价值啦。

他那个杂疗方里面,就讲到一个,如果有人从马上摔下来的话,那种就是有内伤,对不对?那种情况就是要用大黄。

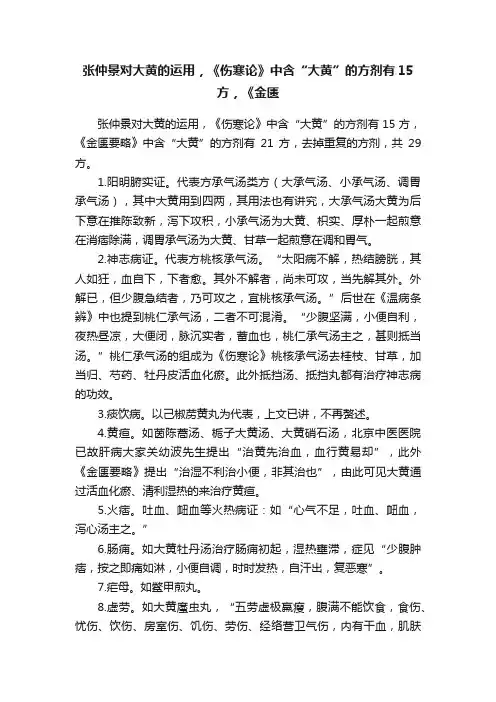

张仲景对大黄的运用,《伤寒论》中含“大黄”的方剂有15方,《金匮张仲景对大黄的运用,《伤寒论》中含“大黄”的方剂有15方,《金匮要略》中含“大黄”的方剂有21方,去掉重复的方剂,共29方。

1.阳明腑实证。

代表方承气汤类方(大承气汤、小承气汤、调胃承气汤),其中大黄用到四两,其用法也有讲究,大承气汤大黄为后下意在推陈致新,泻下攻积,小承气汤为大黄、枳实、厚朴一起煎意在消痞除满,调胃承气汤为大黄、甘草一起煎意在调和胃气。

2.神志病证。

代表方桃核承气汤。

“太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外。

外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。

”后世在《温病条辨》中也提到桃仁承气汤,二者不可混淆。

“少腹坚满,小便自利,夜热昼凉,大便闭,脉沉实者,蓄血也,桃仁承气汤主之,甚则抵当汤。

”桃仁承气汤的组成为《伤寒论》桃核承气汤去桂枝、甘草,加当归、芍药、牡丹皮活血化瘀。

此外抵挡汤、抵挡丸都有治疗神志病的功效。

3.痰饮病。

以己椒苈黄丸为代表,上文已讲,不再赘述。

4.黄疸。

如茵陈蒿汤、栀子大黄汤、大黄硝石汤,北京中医医院已故肝病大家关幼波先生提出“治黄先治血,血行黄易却”,此外《金匮要略》提出“治湿不利治小便,非其治也”,由此可见大黄通过活血化瘀、清利湿热的来治疗黄疸。

5.火痞。

吐血、衄血等火热病证:如“心气不足,吐血、衄血,泻心汤主之。

”6.肠痈。

如大黄牡丹汤治疗肠痈初起,湿热壅滞,症见“少腹肿痞,按之即痛如淋,小便自调,时时发热,自汗出,复恶寒”。

7.疟母。

如鳖甲煎丸。

8.虚劳。

如大黄䗪虫丸,“五劳虚极羸瘦,腹满不能饮食,食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑。

缓中补虚,大黄䗪虫丸主之。

”与《本经》“调中化食,安和五脏”相呼应。

现代临床常用在妇女闭经或肿瘤相关疾病。

9.妇科病。

如妇人产后,恶露不尽,妇人闭经,用抵挡汤,或下淤血汤,“师曰:产妇腹痛,法当以枳实芍药散。

社区用药指导CHINESECOMMUNITYDOCTORS6中国社区医师2006年第12期综合版第8卷总第141期张仲景应用大黄经验总结宋新安张春云262600山东省临朐县人民医院摘要大黄是中医临床应用的主药之一。

汉代医圣张仲景将大黄的应用达到巅峰状态是中医应用大黄治病的代表。

本文将汉代医圣张仲景运用大黄治病的方法归纳为清热解毒法、清热利湿法、清热和胃法、荡涤胃肠法、通利水道法、泻下攻积法、活血祛瘀法、破血消瘀法、降火止血法10个方面进行了分析。

关键词大黄张仲景大黄药用已有2000余年的历史历代医家将其冠以“将军”之名有斩关夺隘之功。

此之谓用药如用兵也。

大黄在汉代已广泛应用尤以医圣张仲景为代表。

在《伤寒论》、《金匮要略》两书中大黄运用极为广泛。

《神农本草经》云:“大黄一名黄良”。

“味苦寒无毒。

主下瘀血、血闭、寒热破症瘕积聚、留饮、宿食荡涤肠胃推陈致新通利水谷调中化食安和五脏。

”由此可见大黄具有多种功效。

大黄苦、寒归脾、胃、大肠、肝、心经。

入血分兼入气分。

善治一切里热实证。

除邪气而不伤正气。

张仲景以大黄为主药或辅药创制大黄复方类方剂用于行气血、下瘀血除宿食利肝、胆湿热止血热吐衄化无形之痞满上可止吐、下可止痢可峻、可缓、可温、可清。

用量少则二分多则一斤既可用于急性病又可治疗慢性病既可治轻症亦可治重症。

清热解毒法张仲景《金匮??疮痈肠痈浸淫病脉并治》中:“肠痈者少腹肿痞按之即痛如淋小便自调时时发热自汗出复恶寒。

其脉迟者脓未成可下之当有血。

脉洪者脓已成不可下也。

大黄牡丹皮汤主之。

”该条指出肠痈初起尚未成脓的辩证施治方法。

肠痈系热毒聚于下焦营血瘀结于肠中化热所致。

大黄、牡丹皮汤由大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝组成方中大黄用来涤荡下焦肠中瘀结之热毒。

芒硝软坚散结桃仁、丹皮凉血散血祛瘀冬瓜仁排脓散痈全方位清热解毒、消肿排脓之功效。

清热利湿法张仲景《伤寒论》第236条指出:“阳明病发热汗出者此为热越不能发黄也。

JOURNAL OF NEW CHINESE MEDICINE May 2012Vol.44No.5大黄临床常用,但临证往往只注意它泻下的功用而忽略其他性能。

张仲景通过不同的炮制、煎法和巧秒配伍而广泛地将其运用于多种疾病中。

笔者据《伤寒杂病论》一书中论述,作一初步探讨,供临床学习参考之用。

1攻下胃肠有形之邪实热内结于肠,腑气不通,症见腹胀满而痛、不大便、谵语、潮热、手足濈然汗出、舌红、苔黄厚干、脉沉实有力等,此为阳明腑实证之重症,仲景以大黄配行气破滞之厚朴、枳实及软坚润燥之芒硝为大承气汤峻泻胃肠之燥结。

若属胃热肠燥,症见不吐不下、心烦、腹胀满为阳明腑实证之轻症,则用大黄配伍芒硝、甘草为调胃承气汤和胃润燥、泻热通便。

由是可知大黄配伍行气破气之品有峻泻作用。

但仲景运用时,每因病机、证候的不同而增减气药量,并异其配伍,如大、小承气汤证,皆治“胃家实”,但大承气汤证为阳明腑实证之重症,痞、满、燥、实俱全,故仲景的大承气汤,先煎枳实、厚朴,后下大黄,纳芒硝,气锐而力速,急下胃肠燥结,厚朴倍大黄合枳实行气消痞,促进大肠蠕动,加之大黄苦寒润燥,直通地道,迅速排除积结,一举攻下,四药相须为寒下之峻剂。

而小承气汤证较大承气汤证轻,无燥而痞、满、实三俱,故小承气汤的只是厚朴剂量小于大黄,并去芒硝,三药同煎,减其制以微微推动胃肠,轻下实热以和胃气,勿令大伐伤胃。

可见大黄配行气破气之品,且重用枳实、厚朴剂量,加之大黄后下乃大显其泻下之威力。

仲景制方用药法度中,尚有独特之处,在于药味相同而其剂量不同而异其效。

如小承气汤于厚朴三物汤,前者重用大黄,配厚朴为君,泻下通便,佐以枳实、厚朴行气消痞,治阳明实证,症见谵语、潮热、汗出、大便秘结、腹满胀痛拒按;后者则重用厚朴倍大黄合枳实,行气消痞,佐以大黄苦寒润降通便,治气秘,症见腹大胀满而痛、不大便者。

此外,湿热阻于中焦之阳黄证,症见身黄、目黄、溲黄、色如橘子色,仲景又以大黄配清热利湿之品,如茵陈蒿汤,大黄既佐茵陈、栀子清热利湿,又能导瘀热湿滞从便而解,黄则自消。

仲景大黄用法:仲景大黄用法:1、清酒浸、酒洗2、生用3、蒸清酒浸、酒洗共有三方:调胃、大承气汤,抵当汤三方。

(小承气汤大黄生用)蒸:大黄庶(虫底)虫丸一方。

生用:其余方子全为生用。

三个承气汤,为什么只有小承气汤的大黄生用?为什么厚朴七物、三物汤,厚朴大黄汤的大黄要生用呢?===========调胃承气汤方大黄四两(去皮,清酒浸)甘草二两(炙,味甘平)芒硝半斤(味咸苦,大寒)大承气汤方大黄四两(苦寒,酒洗)厚朴半斤(苦温,炙,去皮)枳实五枚(苦寒,炙)芒硝三合(咸寒)抵当汤方水蛭三十个(熬,味咸,苦寒)虻虫三十个(熬,去翅足,味苦,微寒)桃仁二十个(去皮尖,味苦甘,平)大黄三两(酒浸,味苦寒)============================================小承气汤方大黄四两厚朴二两(炙,去皮)枳实三枚(大者,炙)大柴胡汤方柴胡半斤(味甘平)黄芩三两(味苦寒)芍药三两(味酸,微寒)半夏半升(洗,味辛温)生姜五两(切,味辛温)枳实四枚(炙,味苦寒)大枣十二枚(掰,甘温)大黄二两(味苦寒)桃核承气汤方桃仁五十个(去皮尖,味甘平)桂枝二两(去皮,味辛热)大黄四两芒硝二两甘草二两(炙)柴胡加龙骨牡蛎汤方柴胡四两龙骨黄芩生姜(切)铅丹人参桂枝(去皮)茯苓各一两半半夏二合半大黄二两牡蛎一两半大枣六枚(擘)抵当丸方水蛭二十个(味苦寒)虻虫二十五个(味苦,微寒)桃仁二十个(去皮尖)大黄三两大陷胸丸方大黄半斤(味苦寒)葶苈半升(熬,味苦寒)芒硝半升(味咸寒)杏仁半升(去皮尖,熬黑,味苦,甘温)大陷胸汤方大黄六两(去皮,苦寒)芒硝一升(咸寒)甘遂一钱(苦寒)大黄黄连泻心汤方大黄二两(味苦寒)黄连一两(味苦寒)茵陈蒿汤方茵陈蒿六两(苦微寒)栀子十四枚(掰,苦寒)大黄二两(去皮,苦寒)麻人丸方麻子人二升(甘平)芍药半斤(酸平)枳实半斤(炙,苦寒)大黄一斤(去皮,苦寒)厚朴一斤(炙,去皮,苦温)杏仁一斤(去皮尖,熬,别作脂,甘温)大病差后,劳复者,枳实栀子汤主之。

【百草妙方】大黄妙用是补药【转载】2013-08-20展开全文大黄妙用是补药编者按:大黄,大家听说过吗?对,那位说的对,在我们的脑子里,那是泻药。

可花溪经过长时间研究发现,用对了,它是补药。

什么?你没听说过吗?那下面就看看花溪是怎么说吧!大黄以前在我的印象中是泻药,不可滥用。

对它,总有一种无法言语的畏惧。

但自从认识了L老师之后,才开始真正了解了大黄。

第一次体会它的力量是在妈妈得荨麻疹之时,当时用了大黄煮水,看着黄黄的汁液,感觉喝它是一种痛苦。

但妈妈喝下去说并没有想象的难喝,是一种涩味,而且味道很淡。

而且加上经络的疏通、食疗,两天过后,荨麻疹居然消失的无影无踪。

第二次是父亲得了带状疱疹,一杯浓浓大黄水下去,两个小时后就不疼了。

从此,真正对大黄产生了浓厚兴趣。

想起师父那里有一本厚厚的研究大黄的书,后来再去武汉,直奔师父书柜,趴在桌上然真看起来,然后,师父给我们好好讲了一下大黄。

大黄乃荡涤之将军,推陈出新,能把废物完全排出去,所以很多人就认为它会伤人,其实,它泻下作用部位在大肠,所以,根本不妨碍小肠对营养物质的吸收。

只要用的量适宜,是不会造成伤害的。

大黄的用途是非常多的,不仅仅停留在泻下作用上。

它是药苑的“四大金刚”之一。

大黄分为生大黄,酒大黄,熟大黄。

生大黄泻下作用强,熟大黄泻下作用减缓,解毒作用,抗氧化作用增强。

大黄,攻补兼治,以泻为补,双向调节。

攻可泄泻,开启脾胃升降之枢,补可补其不足,可改善脏腑功能,有泻有补,利于肌体平衡,而且它有广谱抗菌作用,保肝利胆,降脂,抗肿瘤。

以前只有过节过年的时候才能吃上好的,还称为打牙祭,现在大家平时都伙食开得不错,还有那么多地沟油统统装在肚子里,有时应酬推不掉,有些东西避免不了,怎么办?解毒啊!膏粱厚味的东西就得靠它解毒,特别是肝、肾病病人,大黄是作为肠透析的重要手段,解肝毒,抗氧化作用比VE还强。

■体会大黄回到家里,我就自己开始体会。

买了一公斤大黄,一公斤干姜。

大黄用量有讲究,不同剂量效不同,用好大黄见奇功大黄味苦,性寒,归脾、胃、大肠、肝、心包经。

大黄始载于《神农本草经》,列为下品:“大黄味苦寒。

生山谷。

主下瘀血,血闭,寒热,破癥瘕积聚,留饮宿食,荡涤肠胃,推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏。

”明代杜文燮《药鉴》载:“大黄乃荡涤之将军,走而不守。

夺土郁而无壅,破瘀血而下流。

”张景岳称人参、大黄、熟地、附子为“药中四维”,笔者在此基础上提出“八维药纲”,即:里肉桂,表麻黄,寒黄连,热干姜,虚人参,实大黄,熟地阴,附子阳。

大黄作为“八维”之一,临床运用得当,常有非常之效。

笔者临床运用大黄剂量灵活,不囿于常,不同剂量大黄功效不同:0.5~1g引经;3~6g轻泻;9~15g泻下。

小剂量引药入肾,中剂量泄热泻浊,大剂量急下通腑。

如《医学衷中参西录》:两许用治“疔毒之毒热甚盛者”;二两用治“癫狂其脉实者”。

展开剩余85%对于大黄常见炮制品,根据笔者经验:生大黄泻峻,熟大黄次之,酒大黄又次之。

大约生大黄(后下)通便作用的产生在4小时、熟大黄在6小时、酒大黄在8小时以上。

脾胃弱者,宜饭后服,配伍山药可减大黄刺激胃的不良反应。

大黄运用之机巧在于把握量的变化,重用轻用效用不同,现将笔者及其他名家经验枚举如下。

张琪认为,大黄苦寒,泄下攻积,清热泻火解毒,为临床治疗急性危重病之良药。

生大黄能泻热毒,破积滞,行瘀血,泄壅滞水气,利大小便,去五脏湿热秽浊,临床用于邪毒入里,郁而化热,结于肠腑,阻滞不通者,如用于实热便秘,谵语发狂,时行热疫等病症,屡获良效。

在治疗危急重症病人,症见壮热如潮,腹胀腹痛,腹满拒按,神昏谵语,大便不通或下利清水之时,当大剂量施用大黄,少则15g,多则用至50g。

危急关头,生死一线,此类病人虽多为因虚致实,但正所谓急则治其标,有是证则用是方,故重用大黄,方显峻下存阴之关键。

老年夜尿多,辨治要点在益肾缩泉。

笔者认为,随着年龄的增长,人体各器官功能减退,肾小管功能也必然减退,表现为夜尿多和夜尿频。

仲景教你用“大黄”导读:今天学习大黄在《伤寒杂病论》中的用法。

文章推荐星级:医生医学生:★★★★★中医爱好者:★★★★★非医伙伴们:★☆☆☆☆(请勿以身试药!)大黄味苦、性寒,具有荡涤肠垢,清热排毒,祛瘀生新之功。

在《伤寒杂病论》诸方中,配有大黄者约计29方,因各方药物配伍不同,而作用亦异,兹分别探讨如下。

01 泻热排毒类方剂大承气汤、小承气汤、大黄黄连泻心汤、大黄牡丹皮汤等,用以治疗伤寒温热所引起的高热,或潮热,烦躁,谵妄,腹满,不大便,或热迫旁流,舌苔黄糙,脉象滑实的热结阳明腑实证。

大承气汤,是以大黄配伍咸润之芒硝,助其导泻;辅以厚朴、枳实宽中调气,使闭者通,塞者利,正气得以舒利,故名承气。

《伤寒论》大承气汤之适应证,归纳起来主要是大满、大热、大实。

但古人应用导泻剂,颇为慎重,故有先与小承气汤的试验性治疗方法值得参考。

小承气汤、调胃承气汤的适应证,与大承气汤基本相似。

至于三承气泻下之力,一般认为大承气最强、小承气较弱,而调胃承气居中。

笔者体会,其泻下作用的强弱固然与药物用量有关,而与患者体质、病情、季节等,亦有密切关系。

大黄黄连泻心汤,在《金匮要略》名“泻心汤”,方中有黄芩,而《伤寒论》缺“黄芩”,后人对此有所争议。

笔者管见,诸泻心汤,都有黄连与黄芩同用,《伤寒论》缺“黄芩”为誊抄者脱落,很有可能;且方中有一味黄芩,更能加强清热之功。

本方之适应证,《伤寒论》谓治“心下痞”,言甚简,而《金匮要略》谓治“心气不足,吐血衄血”。

后世用以治血热妄行与热毒炽盛诸证,特别是近年来,如黄连解毒汤、栀子金花汤治疗败血症、流行性脑膜炎、肠伤寒等等,皆以大黄泻心汤为基础方,有持续应用且无毒副反应的优点。

大黄牡丹皮汤,是硝、黄,配伍活血凉血的丹皮、桃仁、冬瓜仁,《金匮要略》用以治疗肠痈脓未成之证。

近代以本方治疗急性阑尾炎之未成脓穿孔症收到良好效果,且解毒药配合活血凉血药能加强消炎作用之机理,值得研究。

02 宽中除满类方剂厚朴三物汤、厚朴大黄汤、脾约麻仁丸等,具有调节气机、促进胃肠蠕动,引起缓泻,藉以排除积垢。

张仲景应用大黄的经验之谈

大黄,作为临床常用药,性苦寒,归脾、胃、大肠、肝、心包经,善治里热实证,被医圣张仲景应用到极致。

大黄的常用功效

1、可泻热通便,单用即可。

2、可凉血止血,用于治血热所致的吐血、咯血。

3、可清热解毒,用于治火邪上炎所致的目赤肿痛、咽喉肿痛、牙龈肿痛。

4、可退热去黄,用于治疗湿热黄疸。

5、可活血化瘀,用于治女性产后淤阻。

张仲景运用大黄的经验

张仲景善于改变大黄的剂量、炮制方法、煎煮方法来发挥不同的功效。

1、大黄的用量不同,功效也有不同。

当有实邪,燥屎、淤血、痰饮、宿食时,用量较大,三承气汤中,大黄12g;茵陈蒿汤中,大黄18g;大黄附子汤中,大黄9~12g。

当用于泄虚热时,用量较小,如大黄黄连泻心汤中。

2、张仲景对大黄的炮制用法特别讲究,在方中都会进行明确标注,有生用、酒制、蒸制等。

生用大黄,取泻下力强,如大陷胸丸、大柴胡汤、附子泻心汤、大黄附子汤、厚朴大黄汤、桃核承气汤、大黄甘草汤等。

大黄去皮,如大陷胸汤、麻子仁丸、茵陈蒿汤等。

大黄酒洗,缓和泻下,增加活血化瘀的功效,如三承气汤、抵挡汤等。

蒸大黄,如大黄虫丸。

3、大承气汤中大黄后下,泻下力猛,可涤荡肠胃;桃核承气汤中大黄先煎,可减泻下力,增活血化瘀、泄热功效;大黄黄连泻心汤中大黄以麻沸汤浸泡,利于清上部实热。

张仲景运用大黄的巧妙配伍

1、大黄配甘草,清实热,泻积滞,大黄清胃热,甘草缓和以免伤胃,主治胃肠实热证,如大黄甘草汤。

2、大黄配桃仁,活血祛淤,大黄荡涤热邪、下淤血,桃仁活血化瘀,二者相配,主治各种蓄血证。

3、大黄配麻仁,大黄泻湿热胃热,麻仁润肠通便,二者相配,主治脾胃燥热、便秘。

4、大黄配黄连,大黄泻热开结,黄连善清心胃之火,二药相配,可使去热开结。

5、大黄配茵陈,大黄通过泻热,提高茵陈的除湿清热退黄的功效,二药相配,清热去湿,利胆退黄效果好。

6、大黄配桂枝,大黄泻实热、除腹痛;桂枝发汗解表,祛外邪,二药相配,表里双解,如桂枝加大黄汤方。

使用大黄的注意事项

1、大黄泻下之力较猛,易伤正气,用于实证;虚中夹实者,需与补益类配伍而用。

2、大黄性苦寒,易伤胃,脾胃虚弱者慎用;性沉降,且善活血祛瘀,故妇女胎前产后、妊娠期、月经期、哺乳期忌用。

#名训堂中医馆# #商丘中医# #中医刘英# #我要上微头条#。