宏观经济学主要流派的理论比较(汇编)

- 格式:doc

- 大小:800.00 KB

- 文档页数:2

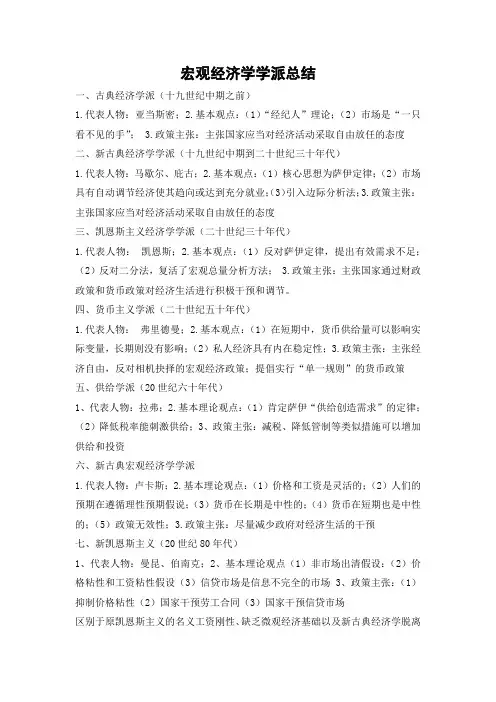

宏观经济学学派总结一、古典经济学派(十九世纪中期之前)1.代表人物:亚当斯密;2.基本观点:(1)“经纪人”理论;(2)市场是“一只看不见的手”;3.政策主张:主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度二、新古典经济学学派(十九世纪中期到二十世纪三十年代)1.代表人物:马歇尔、庇古;2.基本观点:(1)核心思想为萨伊定律;(2)市场具有自动调节经济使其趋向或达到充分就业;(3)引入边际分析法;3.政策主张:主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度三、凯恩斯主义经济学学派(二十世纪三十年代)1.代表人物:凯恩斯;2.基本观点:(1)反对萨伊定律,提出有效需求不足;(2)反对二分法,复活了宏观总量分析方法;3.政策主张:主张国家通过财政政策和货币政策对经济生活进行积极干预和调节。

四、货币主义学派(二十世纪五十年代)1.代表人物:弗里德曼;2.基本观点:(1)在短期中,货币供给量可以影响实际变量,长期则没有影响;(2)私人经济具有内在稳定性;3.政策主张:主张经济自由,反对相机抉择的宏观经济政策;提倡实行“单一规则”的货币政策五、供给学派(20世纪六十年代)1、代表人物:拉弗;2.基本理论观点:(1)肯定萨伊“供给创造需求”的定律;(2)降低税率能刺激供给;3、政策主张:减税、降低管制等类似措施可以增加供给和投资六、新古典宏观经济学学派1.代表人物:卢卡斯;2.基本理论观点:(1)价格和工资是灵活的;(2)人们的预期在遵循理性预期假说;(3)货币在长期是中性的;(4)货币在短期也是中性的;(5)政策无效性;3.政策主张:尽量减少政府对经济生活的干预七、新凯恩斯主义(20世纪80年代)1、代表人物:曼昆、伯南克;2、基本理论观点(1)非市场出清假设:(2)价格粘性和工资粘性假设(3)信贷市场是信息不完全的市场3、政策主张:(1)抑制价格粘性(2)国家干预劳工合同(3)国家干预信贷市场区别于原凯恩斯主义的名义工资刚性、缺乏微观经济基础以及新古典经济学脱离现实的市场出清假设,新凯恩斯主义认为名义工资粘性、引进经济人假设和理性预期假设、非市场出清假设,因此更具现实意义。

宏观经济学当前的争论:四大流派(美)詹姆斯·托宾*理论、意识形态和政策经济学是一门学术性很强的学科,因而人们愿意把它说成是一门科学。

但是,由于经济学的内容常常与政治、政策及意识形态密切相关,因此,经济学本身存在着一种双向关系。

正如伟大的经济学家约瑟夫·熊彼特曾经在这里(指哈佛大学-译者)给我们研究生说过的那样:经济学只能从对现实世界的关注和对知识的热情追求与挑战中获得活力和灵感。

否则,它将成为一种枯燥而空洞的研究。

公共政策及其辩论的刺激,伴随着健康的学术好奇心,产生了亚当·斯密1776年的《国富论》。

其实,《国富论》主要是一本反对重商主义的小册子。

用现代的行话来说,它反对保守主义、产业政策以及无休止地追求贸易盈余的野心。

同样地,大卫·李嘉图对经济学的巨大贡献,也是由于受到当时许多重大的实际问题的刺激。

这些问题包括对战时资金的筹措、英国新兴资产阶级与地主贵族阶级对自由贸易的激烈辩论等。

百年以后,传统经济学对本世纪30年代大萧条的无力解释,导致了约翰·梅纳德·凯恩斯对经济学的彻底革命。

一般地,重大的历史事件以及对这些历史事件的理论解释总会引起对旧学说的深刻怀疑,继而用新的学说取而代之。

经济学由此而得到进步和发展。

工业革命、《谷物法》、大萧条、70年代的滞胀,80年代的里根经济学等等,所有这些历史中的重大事件莫不证实上述说法。

以上所言是经济学逻辑发展的一个侧面,另一侧面是经济学本身对公众观点和公共政策的影响。

毫无疑问,斯密、李嘉图及其许多后继者的“自由市场”理论迄今仍有极大的影响。

从第二次世界大战以后到70年代初的30多年中,大部分西方资本主义国家的政策制订者普遍地接受了凯恩斯的学说及信条。

一般地,总统及总统竞选人都拥有自己的经济顾问,官僚权贵们也很依赖经济学家。

许多经济学家直接参与国会听证会和其他宣传媒介上的政策辩论,卖弄学问的权威们和政治家们也往往有意无意地对流行的时髦学说应声附和。

宏观经济学的流派及简介宏观经济学是一门研究整体经济现象的学科,它试图解释经济的增长、通货膨胀、失业等重要问题,并为政府的经济政策提供理论依据。

在其发展过程中,形成了多个不同的流派,每个流派都有其独特的观点和分析方法。

古典经济学流派是宏观经济学的早期代表。

古典经济学家们认为,市场机制是完美而有效的,能够自动实现经济的均衡和充分就业。

他们强调供给的重要性,认为生产和供给会创造自身的需求,即“萨伊定律”。

在他们的观点中,价格和工资具有完全的灵活性,能够迅速调整以消除任何供求失衡。

因此,政府对经济的干预是不必要的,甚至可能会破坏市场的自我调节机制。

凯恩斯主义则是在 20 世纪 30 年代大萧条的背景下兴起的。

凯恩斯否定了古典经济学中关于市场自动调节实现充分就业的观点。

他指出,在经济衰退时期,由于消费和投资的不足,可能会出现有效需求不足的情况。

此时,价格和工资的调整可能是缓慢而不完全的,从而导致经济陷入长期的萧条。

凯恩斯主张政府应该采取积极的财政政策和货币政策,通过增加政府支出、减税、降低利率等手段来刺激需求,从而促进经济的复苏和增长。

货币主义是另一个重要的宏观经济学流派。

货币主义的代表人物米尔顿·弗里德曼认为,货币供应量的变化是影响经济活动和物价水平的最重要因素。

他们强调货币数量论,认为货币供应量的增长速度应该与经济的实际增长率相适应。

如果货币供应量增长过快,就会导致通货膨胀;反之,如果增长过慢,就会导致经济衰退。

货币主义者反对凯恩斯主义的政府干预政策,主张实行单一的货币规则,即保持货币供应量的稳定增长。

新古典宏观经济学在 20 世纪 70 年代兴起。

这一流派继承了古典经济学的理性预期和市场出清假设。

他们认为,人们在做出经济决策时具有理性预期,能够充分利用所有可获得的信息。

而且,市场能够迅速调整,实现供求平衡。

因此,政府的宏观经济政策往往是无效的,甚至可能会产生不良的后果。

新古典宏观经济学家主张政府应该尽量减少对经济的干预,让市场自由发挥作用。

宏观经济学的各种流派1.古典经济学(Classical economics):凯恩斯理论出现以前的经济思想主流学派,由亚当·斯密在1776年开创。

主要追随者包括大卫·李嘉图、托马斯·马尔萨斯和约翰·穆勒。

一般说来,该学派相信经济规律(特别如个人利资产阶级古典政治经济学,代表新经济理论体世纪下半叶产生于英、法两国。

主要代表为英国的配第、亚当·斯密和李嘉图,法国的魁奈等。

它反对封建制度,提倡自由放任,对资本主义经济制度作了初步科学分析,奠定了劳动价值论的基础,揭示了资本主义社会的阶级结构和阶级间利益对立。

但把资本主义看作永恒的生产方式,没有认识其历史的局限性。

2.凯恩斯主义(也称“凯恩斯主义经济学”)是根据凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》的思想基础上的经济理论,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长。

即扩大政府开支,实行财政赤字。

刺激经济。

维持繁荣。

凯恩斯的经济理论认为,宏观的经济趋向会制约个人的特定行为。

18世纪晚期以来的政治经济学或者经济学建立在不断发展生产从而增加经济产出,而凯恩斯则认为对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。

由此出发,他认为维持整体经济活动数据平衡的措施可以在宏观上平衡供给和需求。

因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的微观经济学相区别。

新古典派经济学现代西方经济学的系统性发展源自亚当·斯密,中经大卫·李嘉图、西斯蒙第、穆勒、萨伊等,逐渐形成了一个经典的经济学理论体系,这就是古典经济学(Classical Economics)。

在20世纪以后,现代西方经济学历经了“张伯伦革命”、“凯恩斯革命”和“预期革命”等所谓三次大的革命,形成了包括微观经济学和宏观经济学的基本理论框架,这个框架被称为新古典经济学(Neoclassical Economics),以区别于先前的古典经济学。

看活跃、看热点?宏观经济学学派争论的焦点干不干预干预的政策(包括财政政策与货币政策)有用吗,能不能影响就业与产出;如何看待国家和市场对经济的作用:国家干预主义:凯恩斯主义、新古典综合流派、新剑桥学派等;经济自由主义:现代货币主义学派、理性预期学派等。

以古典经济学为理论基础的学派与以凯恩斯主义为理论基础的学派。

以古典经济学为理论渊源的学派,通常是主张自由,政府少干预的;以凯恩斯主义为理论渊源的学派,通常都是认为政府可以有所作为的。

国家干预主义与经济自由主义各主要流派主要观点及政策主张比较1.货币需求理论的差异。

两大类经济流派的根本不同在于关于货币需求的基本理论不同,进而产生后续一些推论与结论的差异。

凯恩斯的货币需求理论又被称为“流动性偏好”理论,货币需求方程为L=L1+L2;而弗里德曼的货币需求理又被称为货币数量论,其货币需求函数为M/P=f(y,w;rb,re,rm,dp/pdt;μ)。

从以上两个重要的方程可以看出,凯恩斯认为货币需求L与收入Y和利率有关,而弗里德曼则认为货币需求M/P与收益与财富y,w和各种资产收益率rb,re,rm等主要因素有关。

并且两个需求函数中收入Y和收益与财富y,w表示的含义是不同的,凯恩斯的Y表示绝对收入消费理论中的现期收入,在该理论中现期收入和消费存在一定比例关系,即现期消费随现期收入改变而变,进而收入改变消费,财政政策有效。

而弗德曼的收益与财富y,w则表示恒久收入消费理论中的恒久收入,该理论认为消费只与恒久收入有关,而与现期收入无关,即现期消费不会随现期收入变化而变化,进而收入无法改变消费,同时恒久收入又相对稳定,因此最终财政政策无效。

弗里德曼还认为货币政策是有效的,但在长期财政政策和货币政策都是无效的。

所以,最好的经济政策应该是单一规则的货币政策,即将货币供应量作为唯一的政策工具,并根据经济增长率公开宣布并长期采用一个固定不变的货币供应增长率。

2.对菲利普斯曲线解释和理解的不同。

第十四章宏观经济学主要流派凯恩斯主义宏观经济学的最新发展1936年凯恩斯《就业利息和货币通论》的出版,标志着现代宏观经济学的正式诞生。

凯恩斯认为,资本主义市场经济体制有其固有的缺陷,这造成了对商品和劳务的总需求不足并由此引起就业不足和非自愿失业的存在,但有效需求的不足可以通过政府支出、减税和货币扩张等措施加以弥补,在达到充分就业以前,这些措施可以刺激产量和就业量的增加,而不会带来通货膨胀。

随后,凯恩斯的追随者们又从多方面对凯恩斯理论加以补充和完善,主要有:收入支出模型、IS——LM 模型、乘数——加速数模型等等,从而形成了现代凯恩斯主义宏观经济学。

但是,上述凯恩斯主义宏观经济学有两个基本缺陷,一是过份重视总需求分析,而忽视总供给分析,二是缺乏微观理论基础。

各种非凯恩斯主义宏观经济学正是从这两方面对凯恩斯主义发起挑战并严重动摇其统治地位。

而凯恩斯主义者为了维护其统治地位,80年代以来也主要致力于解决这两个问题,并由此推动了凯恩斯主义宏观经济学的新发展。

其中,以萨缪尔森等人为代表的后凯恩斯主流经济学派主要针对前一问题作出努力,并由此又把其理论更名为“现代主流经济学的新综合”。

另外,一批年轻的凯恩斯主义者如格里戈里·曼基、奥利维尔·布兰查德等人,则把精力主要放在解决后一问题上,一般把他们称为新凯恩斯主义者,他们的理论则称为新凯恩斯主义经济学。

1、现代主流经济学的新综合“现代主流经济学的新综合”的新发展主要表现在:(1)在坚持宏观经济学和微观经济学机械组合的基础上,把总供给和总需求(AS AD)作为理解一般价格水平和国民收入变动的核心方法,包括滞胀在内的宏观经济学的所有重大问题,现在都用这一方法加以分析。

(2)在综合凯恩斯收入决定理论和马歇尔均衡价格理论的基础上,又吸收和容纳了一些现代非凯恩斯主义宏观经济学的观点和理论,主要是现代货币主义、供应学派和理性预期学派的观点和理论,从而在原有综合的基础上进行了范围更为广泛的综合。

宏观经济中的经济学派与思想流派在经济学领域中,不同的经济学派和思想流派代表着不同的经济理论和观点,对宏观经济现象进行解释和分析。

这些经济学派和思想流派在历史发展中相互影响、交流,并在特定的时期产生重要的影响。

本文将介绍几个宏观经济领域中的重要经济学派和思想流派,并探讨它们对经济发展的贡献。

1. 古典经济学派古典经济学派自18世纪后期至19世纪中期盛行于英国经济学界。

亚当·斯密、大卫·李嘉图等人是该经济学派的代表人物。

古典经济学派主张市场经济自由竞争机制的自发调节能够实现经济增长和资源配置的最优化。

他们认为劳动价值论是经济价值的基础,并强调劳动力的生产力和自由贸易对经济增长的重要性。

2. 凯恩斯主义经济学派凯恩斯主义经济学派在20世纪30年代兴起,以约翰·梅纳德·凯恩斯为代表。

凯恩斯主义经济学派主张通过政府干预和财政政策调控经济,以实现充分就业和稳定经济增长。

他们认为市场存在着失效和市场摩擦,需要政府进行积极干预来推动经济发展。

3. 新古典主义经济学派新古典主义经济学派是20世纪50年代兴起的一种宏观经济学派,代表人物包括米尔顿·弗里德曼和罗伯特·卢卡斯等。

新古典主义经济学派强调市场机制的有效性,主张自由市场和个体的理性行为可以实现资源的有效配置和经济的最优化。

他们对凯恩斯主义的观点提出了质疑,并主张通过货币政策调控来推动经济发展。

4. 新制度经济学派新制度经济学派兴起于20世纪70年代末80年代初,代表人物包括道格拉斯·诺斯和奥利弗·威廉姆森等。

新制度经济学派关注经济制度对经济行为和经济效率的影响,认为经济制度框架对经济发展起着重要作用。

他们研究了企业行为、物权制度、市场监管等问题,并提出了许多对提高经济效率的改革建议。

5. 新凯恩斯主义经济学派新凯恩斯主义经济学派是对凯恩斯主义思想的一种延续和发展,强调市场摩擦和不完全竞争的存在。