宏观经济学主要流派

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:4

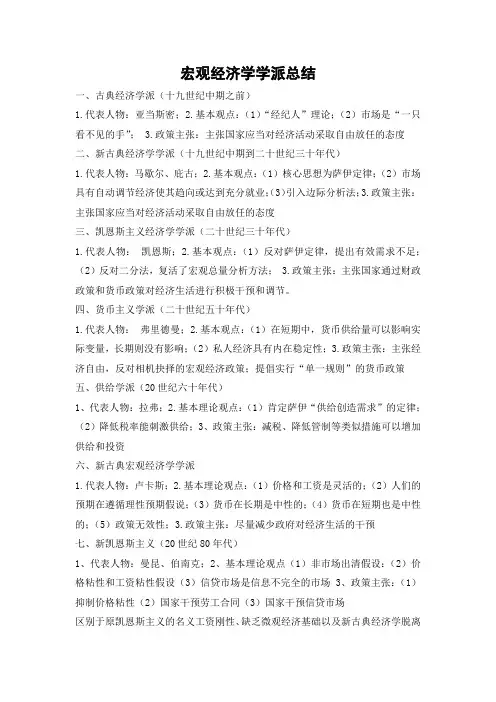

宏观经济学学派总结一、古典经济学派(十九世纪中期之前)1.代表人物:亚当斯密;2.基本观点:(1)“经纪人”理论;(2)市场是“一只看不见的手”;3.政策主张:主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度二、新古典经济学学派(十九世纪中期到二十世纪三十年代)1.代表人物:马歇尔、庇古;2.基本观点:(1)核心思想为萨伊定律;(2)市场具有自动调节经济使其趋向或达到充分就业;(3)引入边际分析法;3.政策主张:主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度三、凯恩斯主义经济学学派(二十世纪三十年代)1.代表人物:凯恩斯;2.基本观点:(1)反对萨伊定律,提出有效需求不足;(2)反对二分法,复活了宏观总量分析方法;3.政策主张:主张国家通过财政政策和货币政策对经济生活进行积极干预和调节。

四、货币主义学派(二十世纪五十年代)1.代表人物:弗里德曼;2.基本观点:(1)在短期中,货币供给量可以影响实际变量,长期则没有影响;(2)私人经济具有内在稳定性;3.政策主张:主张经济自由,反对相机抉择的宏观经济政策;提倡实行“单一规则”的货币政策五、供给学派(20世纪六十年代)1、代表人物:拉弗;2.基本理论观点:(1)肯定萨伊“供给创造需求”的定律;(2)降低税率能刺激供给;3、政策主张:减税、降低管制等类似措施可以增加供给和投资六、新古典宏观经济学学派1.代表人物:卢卡斯;2.基本理论观点:(1)价格和工资是灵活的;(2)人们的预期在遵循理性预期假说;(3)货币在长期是中性的;(4)货币在短期也是中性的;(5)政策无效性;3.政策主张:尽量减少政府对经济生活的干预七、新凯恩斯主义(20世纪80年代)1、代表人物:曼昆、伯南克;2、基本理论观点(1)非市场出清假设:(2)价格粘性和工资粘性假设(3)信贷市场是信息不完全的市场3、政策主张:(1)抑制价格粘性(2)国家干预劳工合同(3)国家干预信贷市场区别于原凯恩斯主义的名义工资刚性、缺乏微观经济基础以及新古典经济学脱离现实的市场出清假设,新凯恩斯主义认为名义工资粘性、引进经济人假设和理性预期假设、非市场出清假设,因此更具现实意义。

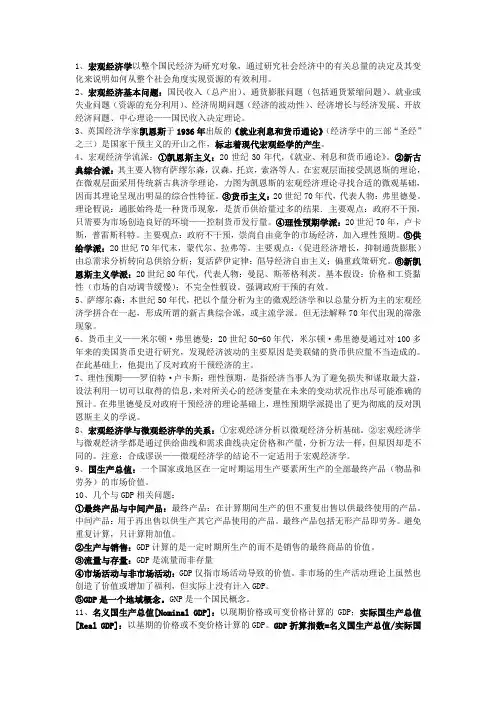

1、宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究社会经济中的有关总量的决定及其变化来说明如何从整个社会角度实现资源的有效利用。

2、宏观经济基本问题:国民收入(总产出)、通货膨胀问题(包括通货紧缩问题)、就业或失业问题(资源的充分利用)、经济周期问题(经济的波动性)、经济增长与经济发展、开放经济问题、中心理论——国民收入决定理论。

3、英国经济学家凯恩斯于1936年出版的《就业利息和货币通论》(经济学中的三部“圣经”之三)是国家干预主义的开山之作,标志着现代宏观经学的产生。

4、宏观经济学流派:①凯恩斯主义:20世纪30年代,《就业、利息和货币通论》。

②新古典综合派:其主要人物有萨缪尔森,汉森,托宾,索洛等人。

在宏观层面接受凯恩斯的理论,在微观层面采用传统新古典济学理论,力图为凯恩斯的宏观经济理论寻找合适的微观基础,因而其理论呈现出明显的综合性特征。

③货币主义:20世纪70年代,代表人物:弗里德曼。

理论假说:通胀始终是一种货币现象,是货币供给量过多的结果. 主要观点:政府不干预,只需要为市场创造良好的环境——控制货币发行量。

④理性预期学派:20世纪70年,卢卡斯,普雷斯科特。

主要观点:政府不干预,崇尚自由竟争的市场经济,加入理性预期。

⑤供给学派:20世纪70年代末,蒙代尔、拉弗等。

主要观点:(促进经济增长,抑制通货膨胀)由总需求分析转向总供给分析;复活萨伊定律;倡导经济自由主义;偏重政策研究。

⑥新凯恩斯主义学派:20世纪80年代,代表人物:曼昆、斯蒂格利茨。

基本假设:价格和工资黏性(市场的自动调节缓慢);不完全性假设。

强调政府干预的有效。

5、萨缪尔森:本世纪50年代,把以个量分析为主的微观经济学和以总量分析为主的宏观经济学拼合在一起,形成所谓的新古典综合派,或主流学派。

但无法解释70年代出现的滞涨现象。

6、货币主义——米尔顿·弗里德曼:20世纪50-60年代,米尔顿·弗里德曼通过对100多年来的美国货币史进行研究,发现经济波动的主要原因是美联储的货币供应量不当造成的。

宏观经济学的流派及简介一、凯恩斯本人1、代表人物:凯恩斯2、理论特征:动摇了古典革命以来的自由主义信条(看不见的手原理);创立了宏观经济学理论体系。

3、基本观点:凯恩斯交叉图、有效需求理论4、政策主张:反对自由放任,主张国家干预。

以稳定经济为目标,强调财政政策的作用,主张在经济萧条时,采用扩张性的财政政策,而经济过度膨胀时,采用紧缩性的财政政策。

二、新古典综合派1、代表人物:汉森、希克斯、萨缪尔森、托宾、索洛等。

2、理论特征:将凯恩斯主义的就业理论与马歇尔为代表的新古典经济学价值论和分配论融为一体。

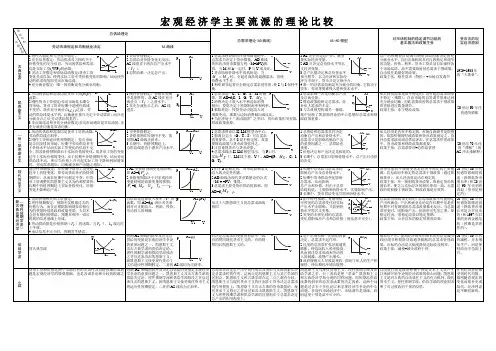

3、基本理论:(1)IS-LM模型与AD-AS模型(2)菲利普斯曲线与通货膨胀理论(3)哈罗德-多玛模型与新古典增长模型(4)乘数-加速模型与经济周期理论(5)混合经济制度4、政策主张:(1)补偿性的财政政策和货币政策(2)多种政策的综合运用:包括财政政策与货币政策的松紧搭配,财政政策与货币政策的微观化,收入政策、就业政策、浮动汇率政策、外汇管制政策、人口政策等。

三、新剑桥学派1.代表人物:琼●罗宾逊、尼古拉·卡尔多、皮罗·斯拉法等人。

2、理论特征:(1)将凯恩斯的短期、比较静态分析拓展为长期、动态化分析(2)反对新古典综合派恢复传统经济学均衡分析方法(3)强调收入分配理论(4)批判边际生产力分配论 (5)强调货币会导致资本主义经济不稳定3、基本理论:(1)价值理论(2)收入分配理论(3)滞涨理论、经济增长理论均与收入分配有关。

4、政策主张:(1)实行累进税制,实现收入均等化(2)通过政府的福利措施,缓解“富裕中的贫困”的现象。

(3)对投资进行全面的社会管制,克服经济盲目增长,把经济社会纳入凯恩斯所设想的“长期充分就业长”的轨道。

四、新凯恩斯主义1、代表人物:曼昆、萨默斯、布兰查德、阿克洛夫等。

2、理论特征:(1)反对恢复新古典经济学的传统(2)反对凯恩斯主义宏观理论与新古典微观理论的机械结合,试图给凯恩斯主义的宏观经济学建立一个不同于新古典传统的微观基础。

宏观经济学的流派及简介宏观经济学是一门研究整体经济现象的学科,它试图解释经济的增长、通货膨胀、失业等重要问题,并为政府的经济政策提供理论依据。

在其发展过程中,形成了多个不同的流派,每个流派都有其独特的观点和分析方法。

古典经济学流派是宏观经济学的早期代表。

古典经济学家们认为,市场机制是完美而有效的,能够自动实现经济的均衡和充分就业。

他们强调供给的重要性,认为生产和供给会创造自身的需求,即“萨伊定律”。

在他们的观点中,价格和工资具有完全的灵活性,能够迅速调整以消除任何供求失衡。

因此,政府对经济的干预是不必要的,甚至可能会破坏市场的自我调节机制。

凯恩斯主义则是在 20 世纪 30 年代大萧条的背景下兴起的。

凯恩斯否定了古典经济学中关于市场自动调节实现充分就业的观点。

他指出,在经济衰退时期,由于消费和投资的不足,可能会出现有效需求不足的情况。

此时,价格和工资的调整可能是缓慢而不完全的,从而导致经济陷入长期的萧条。

凯恩斯主张政府应该采取积极的财政政策和货币政策,通过增加政府支出、减税、降低利率等手段来刺激需求,从而促进经济的复苏和增长。

货币主义是另一个重要的宏观经济学流派。

货币主义的代表人物米尔顿·弗里德曼认为,货币供应量的变化是影响经济活动和物价水平的最重要因素。

他们强调货币数量论,认为货币供应量的增长速度应该与经济的实际增长率相适应。

如果货币供应量增长过快,就会导致通货膨胀;反之,如果增长过慢,就会导致经济衰退。

货币主义者反对凯恩斯主义的政府干预政策,主张实行单一的货币规则,即保持货币供应量的稳定增长。

新古典宏观经济学在 20 世纪 70 年代兴起。

这一流派继承了古典经济学的理性预期和市场出清假设。

他们认为,人们在做出经济决策时具有理性预期,能够充分利用所有可获得的信息。

而且,市场能够迅速调整,实现供求平衡。

因此,政府的宏观经济政策往往是无效的,甚至可能会产生不良的后果。

新古典宏观经济学家主张政府应该尽量减少对经济的干预,让市场自由发挥作用。

第二十单元宏观经济学主要流派本单元所涉及到的主要知识点:1.古典学派与凯恩斯经济学;2.正统凯恩斯主义;3.货币主义;4.供给学派;5.新古典宏观经济学;6.新凯恩斯主义。

一、单项选择1.萨伊定律在货币经济中表现为()。

a.投资恒等于储蓄;b.投资等于储蓄;c.货币供给恒等于货币需求;d.货币供给等于货币需求。

2.古典经济学说与凯恩斯主义经济学说争论的焦点是()。

a.市场机制能否自动实现充分就业均衡;b.市场机制能否自动合理配置资源;c.需求管理政策比供给管理政策是否更有效果;d.货币政策比财政政策是否更有效果。

3.强调市场经济具有自我矫正机制、能够自动实现充分就业均衡的学说叫做()。

a.凯恩斯经济学;b.凯恩斯主义;c.新凯恩斯主义;d.古典经济学。

4.强调市场经济不能自动实现充分就业均衡的学说通常叫做()。

a.凯恩斯主义;b.货币主义;c.古典学说;d.新古典宏观经济学。

5.古典经济学的理论基础是()。

a.奥肯定律;b.蒙代尔定律;c.萨伊定律;d.李嘉图等价定理。

6.在欧文·费雪的交易方程与剑桥方程中,货币数量的变动仅仅影响()。

a.实际收入;b.名义收入;c.一般价格水平;d.总就业量。

7.凯恩斯主义认为,货币数量的变动()a.仅仅影响价格水平;b.会同时影响价格水平和实际收入;c.仅仅影响实际收入;d.对价格水平和实际收入没有任何影响。

8.货币主义认为,货币数量的变动()。

a.在短期,会影响价格水平与实际收入;b.在长期,会影响价格水平与实际收入;c.在短期仅仅影响一般价格水平;d.在长期仅仅影响实际收入。

9.货币主义者相信货币流通速度()。

a.相当易变;b.短期内比较稳定,在长期会剧烈变动;c.相当稳定;d.短期内剧烈变动,在长期比较稳定。

10.古典经济学认为()。

a.货币数量的变动不影响真实变量值;b.货币数量的变动影响真实变量值;c.货币数量的变动影响就业量;d.货币数量的变动影响商品的相对价格。

宏观经济学的发展历程与重要学派宏观经济学是经济学的一个重要分支,研究经济整体的运行规律。

自古至今,宏观经济学在理论体系和学派发展方面经历了多个重要的阶段。

本文将从历史的角度出发,简要介绍宏观经济学的发展历程,并重点介绍其中的重要学派。

一、古典宏观经济学的形成与发展古典宏观经济学是宏观经济学发展的起源,其核心思想主要源于18世纪的亚当·斯密和19世纪的大卫·李嘉图等经济学家。

他们认为,市场自由竞争机制能够自动调节经济活动,实现自我平衡。

这一时期的经济学家主要关注劳动分工、货币、经济增长等问题,提出了一系列关于经济体运行规律的理论。

然而,随着19世纪60年代工业革命的兴起,古典经济学的理论在实践中逐渐不足以解释复杂的经济现象,出现了一系列的理论缺陷和内外部冲突。

于是,新的学派开始兴起,推动了宏观经济学向前发展。

二、凯恩斯主义的兴起与发展作为经济学史上一个重要的转折点,凯恩斯主义是宏观经济学发展的里程碑。

20世纪30年代,经济大萧条使得古典理论的假设受到了严重的挑战。

约翰·梅纳德·凯恩斯提出了“总需求决定总产出”的观点,认为政府应该通过财政政策和货币政策来干预经济,以缓解经济危机。

凯恩斯主义的核心理论是“有效需求”,主张通过扩大总需求拉动经济增长。

凯恩斯主义理论对宏观经济政策的制定与实施产生了深远影响,也使得宏观经济学的理论体系进一步完善。

三、新凯恩斯主义与新古典经济学的发展20世纪50年代末到70年代初,宏观经济学又迎来了新的理论派别——新凯恩斯主义和新古典经济学。

新凯恩斯主义试图修正凯恩斯主义的一些缺陷,强调市场的局部失灵和非理性行为在经济中的作用。

新古典经济学则进一步发展了古典经济学的一些理论,主张市场机制能够有效配置资源。

这一时期新发展起来的学派为宏观经济学理论的多样性提供了新思路和解释框架,也为后续的研究提供了启示。

四、供给学派和新兴学派的崛起20世纪70年代以后,供给学派和新兴学派成为宏观经济学的重要研究方向。

主要宏观经济学流派关键信息项:1、流派名称:____________________________2、代表人物:____________________________3、核心观点:____________________________4、政策主张:____________________________5、理论优势:____________________________6、理论局限:____________________________11 引言宏观经济学是研究整体经济现象的学科,不同的流派对于经济运行和政策制定有着不同的观点和方法。

本协议旨在对主要的宏观经济学流派进行阐述和分析。

111 古典经济学流派古典经济学流派是宏观经济学的早期代表。

112 核心观点强调市场机制的自我调节能力,认为市场能够实现充分就业和资源的最优配置。

113 政策主张主张自由放任的经济政策,反对政府对经济的过多干预。

114 理论优势认为市场的力量能够推动经济的稳定和增长。

115 理论局限在面对经济大萧条等严重的经济危机时,无法有效解释和解决失业等问题。

12 凯恩斯主义流派凯恩斯主义在 20 世纪 30 年代兴起。

121 核心观点强调有效需求不足是导致经济衰退和失业的主要原因。

122 政策主张主张政府采取积极的财政政策和货币政策来刺激需求,促进经济增长和就业。

123 理论优势为政府干预经济提供了理论依据,在应对经济危机方面发挥了重要作用。

124 理论局限可能导致通货膨胀等问题,长期过度干预可能影响市场机制的作用。

13 新古典综合学派新古典综合学派试图将古典经济学和凯恩斯主义相结合。

131 核心观点认为经济在长期遵循古典经济学的规律,而在短期需要凯恩斯主义的政策干预。

132 政策主张主张根据经济的不同状态灵活运用不同的政策工具。

133 理论优势综合了两种理论的优点,提供了更全面的经济分析框架。

134 理论局限在实践中,政策的协调和转换可能存在困难。

宏观经济学的各种流派1.古典经济学(Classical economics):凯恩斯理论出现以前的经济思想主流学派,由亚当·斯密在1776年开创。

主要追随者包括大卫·李嘉图、托马斯·马尔萨斯和约翰·穆勒。

一般说来,该学派相信经济规律(特别如个人利资产阶级古典政治经济学,代表新经济理论体世纪下半叶产生于英、法两国。

主要代表为英国的配第、亚当·斯密和李嘉图,法国的魁奈等。

它反对封建制度,提倡自由放任,对资本主义经济制度作了初步科学分析,奠定了劳动价值论的基础,揭示了资本主义社会的阶级结构和阶级间利益对立。

但把资本主义看作永恒的生产方式,没有认识其历史的局限性。

2.凯恩斯主义(也称“凯恩斯主义经济学”)是根据凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》的思想基础上的经济理论,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长。

即扩大政府开支,实行财政赤字。

刺激经济。

维持繁荣。

凯恩斯的经济理论认为,宏观的经济趋向会制约个人的特定行为。

18世纪晚期以来的政治经济学或者经济学建立在不断发展生产从而增加经济产出,而凯恩斯则认为对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。

由此出发,他认为维持整体经济活动数据平衡的措施可以在宏观上平衡供给和需求。

因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的微观经济学相区别。

新古典派经济学现代西方经济学的系统性发展源自亚当·斯密,中经大卫·李嘉图、西斯蒙第、穆勒、萨伊等,逐渐形成了一个经典的经济学理论体系,这就是古典经济学(Classical Economics)。

在20世纪以后,现代西方经济学历经了“张伯伦革命”、“凯恩斯革命”和“预期革命”等所谓三次大的革命,形成了包括微观经济学和宏观经济学的基本理论框架,这个框架被称为新古典经济学(Neoclassical Economics),以区别于先前的古典经济学。

看活跃、看热点?宏观经济学学派争论的焦点干不干预干预的政策(包括财政政策与货币政策)有用吗,能不能影响就业与产出;如何看待国家和市场对经济的作用:国家干预主义:凯恩斯主义、新古典综合流派、新剑桥学派等;经济自由主义:现代货币主义学派、理性预期学派等。

以古典经济学为理论基础的学派与以凯恩斯主义为理论基础的学派。

以古典经济学为理论渊源的学派,通常是主张自由,政府少干预的;以凯恩斯主义为理论渊源的学派,通常都是认为政府可以有所作为的。

国家干预主义与经济自由主义各主要流派主要观点及政策主张比较1.货币需求理论的差异。

两大类经济流派的根本不同在于关于货币需求的基本理论不同,进而产生后续一些推论与结论的差异。

凯恩斯的货币需求理论又被称为“流动性偏好”理论,货币需求方程为L=L1+L2;而弗里德曼的货币需求理又被称为货币数量论,其货币需求函数为M/P=f(y,w;rb,re,rm,dp/pdt;μ)。

从以上两个重要的方程可以看出,凯恩斯认为货币需求L与收入Y和利率有关,而弗里德曼则认为货币需求M/P与收益与财富y,w和各种资产收益率rb,re,rm等主要因素有关。

并且两个需求函数中收入Y和收益与财富y,w表示的含义是不同的,凯恩斯的Y表示绝对收入消费理论中的现期收入,在该理论中现期收入和消费存在一定比例关系,即现期消费随现期收入改变而变,进而收入改变消费,财政政策有效。

而弗德曼的收益与财富y,w则表示恒久收入消费理论中的恒久收入,该理论认为消费只与恒久收入有关,而与现期收入无关,即现期消费不会随现期收入变化而变化,进而收入无法改变消费,同时恒久收入又相对稳定,因此最终财政政策无效。

弗里德曼还认为货币政策是有效的,但在长期财政政策和货币政策都是无效的。

所以,最好的经济政策应该是单一规则的货币政策,即将货币供应量作为唯一的政策工具,并根据经济增长率公开宣布并长期采用一个固定不变的货币供应增长率。

2.对菲利普斯曲线解释和理解的不同。

宏观经济学的发展历史和重要学派宏观经济学是经济学的重要分支之一,研究国民经济整体运行的规律和宏观经济变量间的相互关系。

本文将介绍宏观经济学的发展历史以及其中的重要学派。

一、宏观经济学的发展历史宏观经济学的发展可以追溯到19世纪末20世纪初,当时经济发展面临着突出的问题,需要对经济整体进行研究。

以下是宏观经济学发展的几个重要阶段。

1. 古典经济学阶段古典经济学家如亚当·斯密、大卫·李嘉图等提出了劳动价值论、比较优势理论等经济学基本概念和原理,并对经济整体的增长和波动提出了一些观点。

然而,古典经济学无法解释19世纪工业革命时期面临的经济问题。

2. 凯恩斯主义阶段约翰·梅纳德·凯恩斯的《就业、利息和货币的一般理论》(1936)被认为是宏观经济学的奠基之作。

凯恩斯在书中提出了需求决定经济增长的观点,并强调政府干预可以改善经济波动。

凯恩斯主义被广泛应用于经济政策制订和宏观经济调控。

3. 新古典主义综合阶段20世纪40年代后,以保罗·萨缪尔森等人为代表的经济学家提出了新古典主义综合理论,将凯恩斯主义和传统古典经济学相结合,构建了一种包括供求关系、预期效应和市场结构在内的现代宏观经济学框架。

4. 新凯恩斯主义阶段20世纪80年代后,由于一些新问题的出现(如通货膨胀和失业同时存在),新凯恩斯主义应运而生。

新凯恩斯主义通过引入名义僵硬、价格不完全灵活等理论来解释经济现象,提出了政策与经济制度之间相互作用的概念。

二、重要的宏观经济学学派1. 凯恩斯主义学派凯恩斯主义学派强调需求对于经济增长和稳定的重要性,主张通过积极的财政政策和货币政策来调控经济,以实现就业和经济增长的目标。

该学派认为政府可以通过有效的干预来防止经济危机和大规模失业。

2. 新古典主义学派新古典主义学派强调市场的自由和经济主体的理性行为,并认为市场机制能够自动调整经济。

该学派的代表人物认为市场的供求关系是决定经济状况和波动的主要因素,主张减少政府对市场的干预,以实现最优资源分配。

宏观经济中的经济学派与思想流派在经济学领域中,不同的经济学派和思想流派代表着不同的经济理论和观点,对宏观经济现象进行解释和分析。

这些经济学派和思想流派在历史发展中相互影响、交流,并在特定的时期产生重要的影响。

本文将介绍几个宏观经济领域中的重要经济学派和思想流派,并探讨它们对经济发展的贡献。

1. 古典经济学派古典经济学派自18世纪后期至19世纪中期盛行于英国经济学界。

亚当·斯密、大卫·李嘉图等人是该经济学派的代表人物。

古典经济学派主张市场经济自由竞争机制的自发调节能够实现经济增长和资源配置的最优化。

他们认为劳动价值论是经济价值的基础,并强调劳动力的生产力和自由贸易对经济增长的重要性。

2. 凯恩斯主义经济学派凯恩斯主义经济学派在20世纪30年代兴起,以约翰·梅纳德·凯恩斯为代表。

凯恩斯主义经济学派主张通过政府干预和财政政策调控经济,以实现充分就业和稳定经济增长。

他们认为市场存在着失效和市场摩擦,需要政府进行积极干预来推动经济发展。

3. 新古典主义经济学派新古典主义经济学派是20世纪50年代兴起的一种宏观经济学派,代表人物包括米尔顿·弗里德曼和罗伯特·卢卡斯等。

新古典主义经济学派强调市场机制的有效性,主张自由市场和个体的理性行为可以实现资源的有效配置和经济的最优化。

他们对凯恩斯主义的观点提出了质疑,并主张通过货币政策调控来推动经济发展。

4. 新制度经济学派新制度经济学派兴起于20世纪70年代末80年代初,代表人物包括道格拉斯·诺斯和奥利弗·威廉姆森等。

新制度经济学派关注经济制度对经济行为和经济效率的影响,认为经济制度框架对经济发展起着重要作用。

他们研究了企业行为、物权制度、市场监管等问题,并提出了许多对提高经济效率的改革建议。

5. 新凯恩斯主义经济学派新凯恩斯主义经济学派是对凯恩斯主义思想的一种延续和发展,强调市场摩擦和不完全竞争的存在。

第十四章宏观经济学主要流派

凯恩斯主义宏观经济学的最新发展

1936年凯恩斯《就业利息和货币通论》的出版,标志着现代宏观经济学的正式诞生。

凯恩斯认为,资本主义市场经济体制有其固有的缺陷,这造成了对商品和劳务的总需求不足并由此引起就业不足和非自愿失业的存在,但有效需求的不足可以通过政府支出、减税和货币扩张等措施加以弥补,在达到充分就业以前,这些措施可以刺激产量和就业量的增加,而不会带来通货膨胀。

随后,凯恩斯的追随者们又从多方面对凯恩斯理论加以补充和完善,主要有:收入支出模型、IS——LM 模型、乘数——加速数模型等等,从而形成了现代凯恩斯主义宏观经济学。

但是,上述凯恩斯主义宏观经济学有两个基本缺陷,一是过份重视总需求分析,而忽视总供给分析,二是缺乏微观理论基础。

各种非凯恩斯主义宏观经济学正是从这两方面对凯恩斯主义发起挑战并严重动摇其统治地位。

而凯恩斯主义者为了维护其统治地位,80年代以来也主要致力于解决这两个问题,并由此推动了凯恩斯主义宏观经济学的新发展。

其中,以萨缪尔森等人为代表的后凯恩斯主流经济学派主要针对前一问题作出努力,并由此又把其理论更名为“现代主流经济学的新综合”。

另外,一批年轻的凯恩斯主义者如格里戈里·曼基、奥利维尔·布兰查德等人,则把精力主要放在解决后一问题上,一般把他们称为新凯恩斯主义者,他们的理论则称为新凯恩斯主义经济学。

1、现代主流经济学的新综合

“现代主流经济学的新综合”的新发展主要表现在:

(1)在坚持宏观经济学和微观经济学机械组合的基础上,把总供给和总需求(AS AD)作为理解一般价格水平和国民收入变动的核心方法,包括滞胀在内的宏观经济学的所有重大问题,现在都用这一方法加以分析。

(2)在综合凯恩斯收入决定理论和马歇尔均衡价格理论的基础上,又吸收和容纳了一些现代非凯恩斯主义宏观经济学的观点和理论,主要是现代货币主义、供应学派和理性预期学派的观点和理论,从而在原有综合的基础上进行了范围更为广泛的综合。

具体说:第一、在总需求理论中,主要吸收了现代货币主义的观点和理论。

例如,“现代主流经济学的新综合”现在也承认:早期的凯恩斯主义者贬低了货币的作用,事实上货币是举足轻重的,货币政策和财政政策具有相同的重要性;在一定的条件下,财政政策所

导致的政府开支的增加会排挤掉私人投资;财政政策和货币政策在实际执行中的比重可以改变国民收入的组成,较多地使用财政政策会使消费和政府开支在国民收入中的比重增加,而较多地使用货币政策则能导致私人投资在国民收入中的比重加大。

第二、在总供给理论中主要吸收和综合了供应学派和理性预期学派的观点和理论。

例如,现代主流经济学的新综合认为,总供给在一定的时期内是固定不变的,相当于充分就业的产量,但在不同的时期,却是可以改变的。

比如,当人们从事经济活动的积极性降低时,总供给就会缩小,这时即使总需求被维持在充分就业的水平上,通货膨胀仍然可能出现。

这个观点显然来自供应学派。

又如,“现代主流经济学新综合”认为,在短期内,由于一部分生产成本是固定不变的,总供给的数量可以随着价格水平的高低而发生变化;在长期中,由于一切成本都可以变动,总供给量最终能达到充分就业时的数量。

这个观点和理性预期学派关于长期和短期的说法几乎完全相同,所不同的只是前者把一部分成本的固定不变作为短期总供给数量改变的原因,而后者则把原因归之于信息的不完全性。

2、新凯恩斯主义

新凯恩斯主义对凯恩斯主义宏观经济学的新发展主要表现在:

(1)在致力于宏观经济学的微观基础的构建中,也吸收了非凯恩斯主义宏观经济学一些研究成果,主要是理性预期学派的观点和理论。

例如,新凯恩斯主义也相信经济行为主体都是理性的经济人,都进行理性预期,都按市场规则办事,这使他们突破了传统凯恩斯主义的旧框框。

但是,他们又反对理性预期学派的市场出清假设,而坚持市场非出清假设。

所谓市场非出清是指在经济出现供求不平衡之后,工资和价格不能够迅速调整到使市场出清的水平,劳动市场和产品市场都有可能产生超额供给,经济将处于持续的非均衡状态。

(2)对工资和价格之所以不能适应供求关系的变化而迅速作出调整从而呈现粘性特征的根源,从微观上作了较为系统的回答。

具体说:

第一,长期劳动合同和交错工资设定导致劳动市场上名义工资粘性,而隐性劳动合同和效率工资的存在则产生实际工资粘性。

所谓工资粘性、简单地说,是指工资的调整过程长而缓慢,难以适应市场供求变化的形势。

工资粘性又有名义工资粘性和实际工资粘性之分。

新凯恩斯主义认为,在劳动市场上,厂商和工人都面临着劳动市场未来的不确定性,因此,追求利益最大化的厂商和工人为了避免在劳动市场上出现的风险,往往签订长期劳动合同,把名义工资以合同的形式固定下来。

受这种长期合同的限制,即使厂商已经了解到需求变动的有关信息,也不能立即调整工人的名义工资,从而使名义工资具有粘性的特征。

与此同时,由于现实中行业种类的众多,各个行业签订劳动合同的时间不可能是一致的,而是交错进行的,这也会影响名义工资的调整,由此进一步加强了名义工资的粘性特征。

厂商和工人之间除了签订有正式的劳动合同之外,在确定工资时往往还达成某种程序的默契,使实际工资不随经济周期而波动,这主要是因为工人和厂商都是厌恶风险的,而工人承受风险的能力更弱。

由于这只是厂商和工人之间的默契,并未签订正式的劳动合同,故叫

做隐性劳动合同。

造成实际工资粘性的更重要的原因是所谓效率工资的存在。

一般说来,工人的劳动生产率是实际工资的函数,工资越高,工人工作越努力,从而劳动生产率越高。

换言之,如果工人认为厂商付给他们的工资抵偿不了他们所作出的努力,就会影响他们的劳动积极性。

所以,即使出现了某种程度的超额供给时,厂商也不会轻易降低工人工资,有时宁愿裁减工人以保持实际工资的相对稳定。

第二、价格调整菜单成本和错开的价格设定导致产品市场上名义价格的粘性,而企业的成本加成定价法则促使实际价格粘性的形成。

所谓价格粘性是指价格调整的过程长而缓慢,难以适应市场供求形势的变化。

价格粘性又有名义价格粘性和实际价格粘性之分。

新凯恩斯主义认为,现实的市场是不完全竞争的市场,厂商是产品价格的决定者,可以选择价格。

一般来说,当需求下降时,为了避免经济衰退,生产同以前一样多的产量,厂商必须降低边际成本,从而降低价格。

但是,价格的每一次变动是要花费成本的,这种成本支出可能很小,因而可以称之为菜单成本。

但这种小小的菜单成本的影响却是很大的,只有调价后利润的增加量大于菜单成本时,厂商才会调整价格,否则,厂商将会保持价格不变。

同时,在市场经济中,各个企业都是完全独立的经济单位,各自产品价格的调整都有着特殊的时间规则,各个厂商进行价格调整的时间不可能是同一的,而是错开的。

这样,即使价格调整的菜单成本接近于零,厂商都会根据总需求的变化而进行价格调整,但由于错开的价格设定,却会大大延缓价格调整的步骤,从而使名义价格具有粘性的特征。

新凯恩斯主义进一步认为,厂商定价时总是要考虑顾客意愿,否则就会失去市场;顾客一般能接受起因于成本的提价而不能接受起因于需求的提价,于是产生成本加成定价,这种定价必然导致实际价格粘性。

这是因为,一方面,价格相对于成本是固定的,相对于成本中的工资也是固定的,这本身就是一种实际粘性;另一方面,各产品相互之间存在着复杂的投入产出联系,因而需求变化对某一产品价格的影响又会通过投入影响到另一产品的成本,但因投入产出联系错综复杂,成本所受到的影响也就很缓慢,故成本与需求无关而表现出相对的稳定,其结果是产品的相对价格也比较稳定。

当代西方经济学的发展趋势

[作者:baishui 转贴自:本站原创点击数:36 更新时间:2006-6-23 新闻录入:yue5678 ]

缩小字体放大字体

一、数学在经济学中得到广泛而深入的应用

经济学要反映经济中的数量关系;因此,经济学与数学就有着千丝万缕的联系。

而数学在经济学中的应用,主要体现在三个领域:

1、将经济理论和数学相结合形成数理经济学。

这主要是运用微积分、线性代数、集合论、拓扑学等数学工具来表述经济理论并进行推理、证明。

2、将经济理论、数学和统计学相结合形成计量经济学。

计量经济学即根据经济理论关于经济变量间的相互关系,用联立方程构件

数学模型,再根据实际经济统计资料,对模型的参数进行估计,最后反过来检验理论的正确与否已经进行经济预测。

3。

在纯经验分析中,也是通过对大量统计资料的分析而归纳出某些经济规律。

二、经济学的研究逐渐拓展到政治学、社会学、法学、心理学等领域,反映了其人文社会化的趋势。

一些诺贝尔经济学奖得主成功地从政治学、法学、社会学和心理学等不同角度来分析经济问题。

三、经济学在内容上也得到拓宽和深化。

1、国际经济学--将经济分析的视野从一国扩展到其它国家,直至全世界

2、发展经济学--将微观经济学,宏观经济学理论运用到分析发展中国家的经济问题。

3、现代宏观经济学和宏观经济政策,其奠定在传统宏观经济学内部深化的基础上,即凯恩斯体系中分离的产品时常和货币或资产市场相结合的结果。

4、现代微观经济学和微观经济政策,也在传统微观经济学的基础上得到进一步地发展。

四、围绕国家干预问题,既有斗争,又有妥协。

五、理论研究贴近现实,为解决实际问做出贡献。