凝血因子异常性疾病及其检验

- 格式:pptx

- 大小:253.65 KB

- 文档页数:45

凝血功能障碍性疾病凝血功能障碍性疾病是一组以凝血功能障碍为特征的遗传性疾病,主要包括血友病、血小板功能缺陷等多种类型。

这些疾病影响了人体正常的凝血过程,导致出血倾向和凝血功能异常。

本文将着重介绍血友病和血小板功能缺陷。

血友病是一种因凝血因子缺乏或功能异常而引起的出血性疾病,在全球范围内都有一定的发病率。

根据缺乏的凝血因子的不同,血友病可分为血友病A和血友病B两种类型。

其中,血友病A是由于凝血因子VIII缺乏或功能异常引起的,而血友病B则是因凝血因子IX缺乏或功能异常而引起的。

这两种类型的血友病都会导致人体无法正常形成血凝块,从而出现出血倾向。

患者在受伤或手术后出血时间延长,同时伤口愈合缓慢、皮下出血和关节出血等症状也较为常见。

除了血友病外,血小板功能缺陷也是一种常见的凝血功能障碍性疾病。

血小板是一种具有凝血能力的小细胞片段,能够在血液流动过程中快速聚集,形成血栓以止血。

然而,某些人体内存在着血小板功能缺陷,导致血小板无法正常聚集,从而无法形成血栓。

这种疾病常见的症状包括鼻出血、牙龈出血、皮下瘀斑和月经过多等。

此外,血小板功能缺陷还常常导致手术后的出血风险增加,因此需要患者在进行手术之前接受一定的干预措施。

对于这些凝血功能障碍性疾病的治疗,目前主要依赖于补充凝血因子或血小板的治疗方法。

对于血友病A患者,可以通过注射凝血因子VIII来补充缺乏的凝血因子,而血友病B患者则可以通过注射凝血因子IX来进行治疗。

针对血小板功能缺陷的患者,可以通过输血来增加血小板数量以促进止血。

此外,针对特定的遗传基因缺陷,也可以进行基因治疗来校正遗传缺陷,从而达到治疗的效果。

除了药物治疗外,患者在日常生活中也需要采取一些预防和措施,以减少出血风险。

首先,避免长时间站立或剧烈运动,以减少受伤的机会。

其次,注意口腔卫生,保持牙龈的健康,以防止出血。

此外,出现出血时,应及时对伤口进行处理,包扎或施加适当的压力,以加速止血。

总结起来,凝血功能障碍性疾病是一组以凝血功能障碍为特征的遗传性疾病,其中包括血友病和血小板功能缺陷。

关于血凝检验的这些知识,你都知道吗发布时间:2021-04-02T11:17:39.277Z 来源:《中国医学人文》2020年12月12期作者:张艳琼[导读] 血凝检验就是对人体凝血功能的检验。

张艳琼(眉山市人民医院(检验科);四川眉山620010)血凝检验就是对人体凝血功能的检验。

凝血功能是指使血液由流动状态变成不能流动的凝胶状态的过程的一种能力,实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变不溶性的纤维蛋白的功能。

凝血过程可分为凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶原的激活和纤维蛋白的生成三个基本步骤,因此要检查血常规,凝血四项,以及相关凝血因子。

临床意义:异常结果,临床上常见血凝检验用于新生儿血液疾病患者的诊断比如新生儿溶血症、自身免疫性溶血症、特发性自身免疫性贫血和医源性溶血性疾病等。

此实验重点检查母体中的Rh(D)抗体,通过该项检查可以明确胎儿的血液情况,今早发生异常避免新生儿出现溶血症。

此外血凝试验还可以运用于红细胞不相容的输血产生的血型抗体检验。

需要进行该项检查的人群为:新生儿和孕妇以及相关溶血症患者。

检查的过程:直接血凝试验,将准备好的球蛋白试剂直接加入到红细胞的表面就能观察到表面发生结合抗体的细胞悬浮液,也就是细胞的凝聚。

可用玻片法定性测定,也可用试管法作半定量分析。

间接Coombs试验:用以检测游离的血清中的不完全抗体。

将受检血清和具有待测不完全抗体相应抗原性的红细胞相结合。

再加入抗球蛋白抗体就可出现可见的红细胞凝集。

血凝检验适用的人群主要是新生儿以及孕妇,除此之外,还有患有相关溶血症的人都是需要进行血凝检验。

没有不适宜进行检测的人群。

在检查之前,还有一些需要特别注意的事项,首先应该注意的是必须要空腹进行抽血,这样可以保证最后检测出来的数据更加的准确真实,可以作为许多疾病的最终依据。

如果进食之后进行抽血检测的话,食物经过体内的消化系统消化后,身体血液中的生化成分就会产生短暂的变化,所以得出的结果就不会那么的准确了。

凝血五项检测指标凝血五项检测是一种常用的临床检验方法,用于评估人体凝血功能是否正常。

通过检测凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)水平、凝血酶时间(TT)和血小板计数(PLT),可以全面了解人体的凝血状态。

下面将对这五项指标进行详细介绍。

1. 凝血酶原时间(PT)凝血酶原时间(PT)是用来评估外源凝血系统的凝血功能的指标。

PT主要是检测凝血过程中凝血酶原转变为凝血酶所需的时间。

正常情况下,血浆中的凝血酶原会在凝血过程中被活化,形成凝血酶,促使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,从而实现血液的凝结。

凝血酶原时间的延长可能是由于凝血因子活性降低或凝血因子缺乏引起的,提示凝血功能异常。

2. 部分凝血活酶时间(APTT)部分凝血活酶时间(APTT)是评估内源凝血系统的凝血功能的重要指标。

APTT检测的是凝血酶原转化为凝血酶过程中需要的时间。

与PT类似,APTT也是通过检测凝血因子的活性来判断凝血功能。

APTT延长可能是由于凝血因子活性降低或凝血因子缺乏引起的,常见于出血性疾病、凝血因子缺乏等。

3. 纤维蛋白原(FIB)水平纤维蛋白原(FIB)是血浆中的一种蛋白质,它在凝血过程中起着重要的作用。

纤维蛋白原能够转化为纤维蛋白,形成血栓,起到止血的作用。

血浆中纤维蛋白原水平的检测可以评估体内凝血功能的状态。

纤维蛋白原水平的升高可能是由于机体炎症反应、肝脏疾病、恶性肿瘤等引起的,而纤维蛋白原水平的降低则可能与出血性疾病、凝血因子缺乏等有关。

4. 凝血酶时间(TT)凝血酶时间(TT)是用来评估血浆中凝血酶的形成和活性的指标。

凝血酶是凝血过程中的关键酶,它能够将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成血栓。

TT检测的是凝血酶形成的时间,正常情况下,TT 应在一定范围内。

TT延长可能是由于凝血酶形成和活性降低引起的,提示凝血功能异常。

5. 血小板计数(PLT)血小板计数(PLT)是评估血液凝固功能的重要指标之一。

凝血四项的检测原理和意义凝血四项是一种常用的临床检验项目,主要用于检测凝血功能异常的情况,包括凝血时间、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间和纤维蛋白原水平。

它是通过评估凝血系统的不同阶段来确定凝血功能的状态。

这是一个重要的检测项目,在急诊室和手术室等临床场景中经常使用,有助于诊断和监测凝血异常的疾病,指导医生制定相应的治疗方案。

凝血四项的检测原理主要基于凝血的生理过程。

以下将对每个项目的原理和意义进行详细阐述:1. 凝血时间(PT):PT是一项测量完整凝血过程所需的时间。

其检测原理基于肝脏合成的凝血因子在凝血酶原转变为凝血酶的过程中起作用。

正常情况下,PT的正常范围为10-14秒。

若PT延长,表明凝血系统中某些凝血因子的含量或功能异常,可能存在凝血因子缺乏或异常、肝功能异常等疾病。

2. 凝血酶原时间(APTT):APTT是评估凝血活性的指标,用于测量凝血系统中溶血/内因子激活的凝血反应。

其原理基于血浆中存在的凝血因子的活化和凝血酶形成血块的过程。

正常情况下,APTT的正常范围为25-35秒。

若APTT延长,可能是凝血因子的缺乏或异常、抗凝系统的功能障碍、DIC(弥漫性血管内凝血)等疾病所致。

3. 活化部分凝血活酶时间(PTT):PTT是一种评估体外有关因子活化的凝血级联反应的测量指标。

通过测量血浆加入激活系统之后,形成血块所需的时间。

在正常情况下,PTT的正常范围为30-40秒。

当PTT延长时,可能存在凝血因子缺乏或异常、DIC、Heparin治疗等相关疾病。

4. 纤维蛋白原(FIB):纤维蛋白原是血浆中重要的凝血因子,主要参与形成纤维蛋白体,促进血凝块形成和稳定。

测量纤维蛋白原水平可以了解凝血系统的功能是否正常。

正常情况下,血浆纤维蛋白原浓度为2-4 g/L。

血浆纤维蛋白原水平异常可以反映凝血系统的活性和功能异常,特别是在DIC、纤维蛋白原异常增加或减少的疾病中。

凝血四项的意义非常重要。

它可以帮助医生评估凝血系统的功能状态,提供诊断和治疗疾病的参考依据。

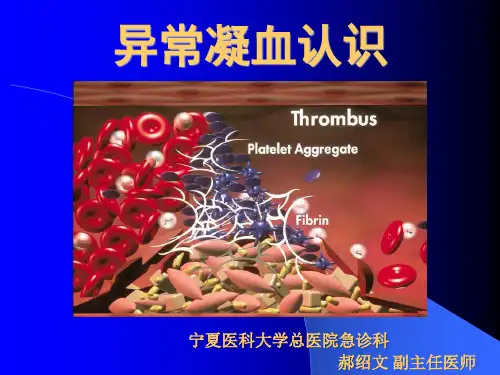

凝血异常常见原因凝血异常指的是人体血凝过程的异常,包括凝血过度和凝血功能降低两种情况。

正常的血液循环是一个动态平衡过程,凝血过程和抗凝血过程相互作用,维持血液在适当范围的凝固状态。

若出现凝血异常,会导致出血或血栓等病理情况的发生。

下面是凝血异常的常见原因:1. 遗传因素:某些凝血因子或抗凝血因子的遗传缺陷会导致凝血异常。

例如,血友病是一种因凝血因子缺乏或功能异常导致的遗传性出血性疾病。

同样,抗凝血因子的遗传缺陷也会导致凝血功能降低。

2. 药物:某些药物可以影响血液的凝血功能,从而导致凝血异常。

如抗凝血药物(如华法林、肝素等)会抑制凝血因子的合成或活性,从而降低凝血功能。

而另一些药物(如非甾体抗炎药、抗血小板药物等)则会增加血液的凝固倾向,导致凝血过度。

3. 自身免疫疾病:某些自身免疫疾病,如系统性红斑狼疮、抗磷脂抗体综合征等,会导致免疫系统对血液凝血因子或抗凝因子产生异常的反应,干扰血液的凝血平衡。

4. 肝脏疾病:肝脏是合成凝血因子的重要器官,因此肝脏疾病(如肝硬化、肝癌等)会影响凝血因子的产生和分解代谢,导致凝血异常。

此外,肝脏疾病还会导致凝血因子的存储和释放异常。

5. 血小板功能异常:血小板是维持血液凝固平衡的重要组分,若血小板的数量和功能异常,也会导致凝血异常。

一些遗传性疾病(如先天性血小板功能异常综合征)或获得性因素(如特定药物、骨髓疾病等)会引起血小板功能减退或数量减少,从而导致凝血功能降低。

6. 感染和炎症:某些感染或炎症状态会激活凝血系统,导致凝血功能增强,使血液更易于凝结。

长期暴露在炎症环境下,可以激活血液中炎症介质,改变血液凝固平衡,导致凝血异常。

7. 同种因子缺乏:在特定的情况下,同一家族中多人缺乏同一凝血因子的情况被称为同种因子缺乏。

这种情况通常是由于基因突变引起的,是一种罕见的凝血异常。

8. 血液稀释:大量失血、液体过多静脉输入或持续呕吐、腹泻等原因会导致体内的血容量减少,血液稀释,从而导致凝血因子的稀释,凝血功能降低。

凝血指标异常如何处理?外科病人围手术期合并凝血功能紊乱如血液病、肝脏疾病、DIC x重症休克、肿瘤及大量输血等,围手术期处理较为复杂。

处理不当往往导致危及生命的大出血。

外科手术异常出血的发生率约为0.05%〜4%,心肺手术中可达12%o过去10余年国外文献有充分证据证明〃常规〃术前凝血筛查的价值有限,仅少数异常的结果可能影响围手术期的处理。

研究显示,术前凝血试验对预测心脏搭桥术、扁桃体切除术及腺样体切除术的术中出血有指导意义。

而是否进行术前凝血指标的筛查应该结合病史、病情及所行术式来决定。

国外一项对828例非心脏大手术的外科病人术前常规检测中,凝血酶原时间/活化部分凝血活酶时间(PT/APTT屏常发生率为2.1%o一般认为对于非心血管大手术病人,术前凝血试验的筛查是基于术式而非病人。

但是对于肝切除术,术前凝血指标异常与术中出血量及出血并发症发生率相关。

凝血是一系列血浆凝血因子相继酶解激活的过程,最终结果生成凝血酶,形成纤维蛋白凝块。

根据凝血机制发生途径不同,凝血过程分为内源性凝血途径、外源性凝血途径。

主要区别在于启动方式及参加的凝血因子不同,前者仅靠血液中的凝血因子即可完成,不需组织因子的介入,后者由组织因子和一部分凝血因子完成。

1凝血检测指标的总体评价出凝血功能的检测指标很多,传统凝血指标常见的有出血时间、凝血时间。

但出血时间由于方法的缺陷和受血小板数及血管性血友病因子的影响,其长短仅仅反映皮肤的止血情况,并不能反映身体其他器官的凝血功能状态,临床指导意义差。

而凝血时间敏感性差,毛细管法和玻片法对血友病的检出率仅为5%~10%,即使是重型血友病,其检出率也仅有8.3%~16.6%。

两种筛查指标干扰因素均较多,对围术期病人预测出血的敏感性及特异性不强,往往导致错误的临床判断。

自2000年卫生部颁布关于淘汰玻片法凝血时间和Duke出血时间规定的建议后,将血小板计数(BPC)、PT.APTT规定为手术病人术前的常规检查项目。

常见出血性疾病的实验诊断一、出血性疾病的概念及分类要点1:概念出血性疾病是由于遗传性或获得性的因素,导致机体止血、凝血活性的减弱或抗凝血、纤溶活性的增强,引起自发性或轻微外伤后出血难止的一类疾病。

本类疾病的诊断,除病史、家族史和临床表现外,血栓与止血检查具有确诊的重要价值。

要点2:分类(1)血管壁异常导致的出血性疾病①遗传性血管性疾病:如遗传性毛细血管扩张症、有出血倾向的遗传性结缔组织病,包括马方综合征、艾-唐综合征等。

②获得性血管壁结构、功能异常:本病统称为血管性紫癜,是一组较为复杂的皮肤、黏膜出血性疾病,包括过敏性紫癜、单纯性紫癜、药物性过敏性紫癜、感染性紫癜等。

(2)血小板数量与功能异常引起的出血性疾病①血小板数量异常:如血小板减少性紫癜、血小板增多症。

②血小板功能缺陷:遗传性血小板功能缺陷症、获得性血小板缺陷。

(3)凝血因子异常所致的出血性疾病①遗传性凝血因子异常:如血友病等;②获得性凝血因子异常:如肝病、维生素K缺乏症。

(4)病理性抗凝物增多所致的出血性疾病①获得性FⅧ抑制物;②肝素样抗凝物;③抗磷脂抗体综合征。

(5)纤溶活性增高所致的出血性疾病①遗传性纤溶亢进;②获得性纤溶亢进。

(6)复合因素引起的出血性疾病。

二、血管壁异常导致的出血性疾病要点3:过敏性紫癜(allergic purpura),也称许兰-亨诺综合征(Schonlein-Henoch syndrome)。

好发于儿童和青年人。

20岁以前的发病率占80%以上,本症是一种变态反应性出血性疾病,主要是由于机体对某些致敏物质(过敏原)发生变态反应而引起全身性毛细血管壁的通透性和(或)脆性增加,导致以皮肤和黏膜出血为主要表现的临床综合征。

临床特征随病变部位不同而异。

除发病前常有上呼吸道感染等前驱症状外,典型表现分为五型:①单纯紫癜型②关节型,关节症状突出者称为Schonlein紫癜。

③腹型:腹部症状突出者称为Henoch紫癜。

④肾型:呈不同程度的蛋白尿、血尿和管型尿,表现为局灶性、节段性和增殖性肾小球肾炎,严重者可有高血压、少尿、水肿和肾功能异常。