婴幼儿肌部多发室间隔缺损的手术治疗解读

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:6

授课教案少;其缺点是缺损巨大尤其是膜周型缺损上缘较高,修补时操作不便B.右室切口几乎所有类型的室缺均可经右室流出道切口修补。

其优点是:a.室间隔各部位均可显露良好。

B.易于操作修补。

C.若合并流出道狭窄易于同时处理。

其缺点是:a.损伤右室心肌影响其功能。

B.如有冠状动脉经过则切口受限并有损伤冠状动脉的可能。

C.缺损右后下缘危险区位置较深,显露和操作较困难。

C.肺动脉干切口仅用于干下型缺损,易于显露和处理缺损上缘,减少右室心肌的损伤。

D.左室切口适用于肌部多发性缺损。

经右室切口探查见小梁部多发缺损者,经右室修补易于遗漏,应行左室切口使缺损显露完整且用一切补片修补。

2)室间隔缺扳的闭合方法根据缺损的大小及位置不同选择下述方法:(1)单纯缝合缺损直径小于0.5cm,且缺损周围纤维组织完整。

如靠近三尖瓣环,一侧缝线可缝于三尖瓣处,如为肺动脉瓣下,一侧缝线可缝于肺动脉瓣窦(2)补片修补缺损直径大于0.5Cm者或缺损周围无纤维组织者应用补片修补。

补片大小应与缺损大小相近,可用双头针带小垫片做间断褥式缝合,也可用不带垫片的连续缝合,通常是上述两种方法合用,即危险区和三尖瓣环处用褥式间断缝合,而其它区域用连续往返式缝合。

肌部缺损通常不用连续缝合,以间断褥式缝合为好。

3)术后并发症①低心排综合征:为左心功能不良为主,表现为低血压、无尿,原因较多,主要因术前心功能不全,术中心停跳后冠脉系统停灌心肌受到不同程度损害,手术直接伤害所制=致(心脏多切口)②心律失常最严重的为In度房室传导阻滞(术前传导束发育不全、手术创伤和心肌水肿所致),若为不可逆转则须终身安置心脏起搏器。

③术后出血a.术中止血不充分b.鱼精蛋白中和肝素不足c.中和过量d.出血性疾病④残余分流常发生在补片修补者,发生率在1—30%,多为心复跳撕裂或片周感染引起,我院在3%以下。

a.大于0.5CM的残余分流b.严重的顽固性溶血c.不能控制的顽固性心衰以上情况须及时再次手术。

心血管外科室间隔缺损手术技术操作规范【适应证】诊断明确,辅助检查提示左心容量负荷增加,肺血增多,或心导管检查QP/Qs>1.5者,需要手术治疗。

对于存在严重的肺部感染,经严格的抗菌药物治疗仍然不能改善者以及严重心力衰竭经强心利尿治疗不能改善者,应诙考虑急诊手术。

限制性室间隔缺损的患儿,1岁以内室间隔缺损自发闭合的可能性较大,5岁以后自发闭合的可能性几乎不存在,对于这类患者是否手术仍有争议。

【术前准备】同第13章“房间隔缺损术前准备”。

【麻醉、体外循环方法】静脉吸入复合麻醉。

升主动脉,上、下腔静脉插管建立体外循环。

激活全血凝固时间(简称ACT)保持在400S以上,使用抑肽酶者保持在750s以上。

【手术方法】1.体位及切口多为仰卧位胸前正中切口下完成。

为了美容的效果,可以选择左侧卧位右侧胸部切口。

2.心胜切口右心房切口显露膜周室缺最佳,操作方便;易于避免误伤传导系统;容易显露及避免误伤主动脉瓣;保全了右心室的完整;极少发生术后切口出血问题。

经右心室切口闭合室间隔缺损已非常少用。

多用于经右心房切口显露欠佳的室缺,如巨大的膜周漏斗部室缺、干下或小梁部靠近心尖的肌部室缺以及合并漏斗部或肺动脉瓣狭窄(如法洛四联症).这些手术常要做右心室直切口。

如做跨环补片或建立心外通道,右心室切口要远离左前降支干下型室缺经肺动脉切口修补。

3.显露室间隔缺损切开右心房前壁,用牵引线将切口的后缘缝在右纵隔胸膜上,切口前缘上、下两端各缝一牵引线并用心房拉钩显露出三尖瓣口。

一般用镇子适当提拉隔叶即可显露川缺损。

有口寸为充分显露隔叶下缺损,将内乳头肌自附着点切断后拉向右前方,缺损闭合后,再将乳头肌断端缝合复位、有的内乳头肌分几个小肌束,切断后不易复原,也可沿隔叶瓣环切开隔叶根部显露出缺损,用牵引线拉开瓣叶进行瓣下缺损修补,并于缺损闭合后,用5-0无创针线缝合瓣叶上的切4,闭合室间隔缺损(1)间断缝合固定室间隔缺损补片:膜周室间隔缺损多数要用自体心包或涤纶片闭合。

室间隔缺损修补术1. 适应症1、小室间隔缺损可能在10~12岁以前自动闭合,有人不主张过早手术,但因这类病人的手术几乎没有死亡的,而如果不予手术,不但将使父母和病人因存在心脏杂音而产生精神负担或入学困难,还有发生细菌性心内膜炎或心瓣膜炎的危险,故近来亦列入手术适应证。

2、有心脏增大和大量左向右分流者。

3、婴儿有较大室缺、肺动脉高压、左心衰竭、反复肺感染、肺动脉压上升及生长发育不良者应及早手术。

4、室缺伴主动脉瓣关闭不全者应及时手术。

5、有肺动脉瓣狭窄或流出道狭窄者室缺多半较大。

狭窄明显者可出现右向左分流,应一并手术。

6、有肺动脉高压,肺动脉压/主动脉压<0、75者可以手术,但术后高压不能全消。

2. 禁忌症肺动脉压/主动脉压>0.90者禁忌手术。

肺动脉压/主动脉压为0.75~0. 90者术后远期效果不佳。

3. 最佳时间当前手术最佳时间谨遵医嘱。

4. 术前准备1、消除一切感染病灶。

2、纠正营养不良、贫血以及肝、肾和其他脏器功能障碍。

3、纠正心力衰竭,或使病人处于可能的最佳状态。

4、术前48小时停用毛地黄类药及利尿药。

5、术前1周用普通饮食,以利调整电解质平衡,如病人长期服用利尿药,则术前1周将口服氯化钾适量增加,以利克服体内钾的不足。

6、术前3日开始用抗生素预防感染,手术当日术前用药时,给一个剂量抗生素。

7、重症病人术前1周起静脉点滴葡萄糖、胰岛素和氯化钾溶液(gik),以保护心肌。

8、术前应对病人进行心理治疗,消除顾虑,增强医患合作。

让病人了解手术过程可能出现的各种情况,以利病人主动配合。

5. 术前注意暂无可参考资料。

6. 手术步骤1、显露心脏,建立体外循环。

2、心脏切口⑴经右室切口:常用。

在心外检查震颤部位,与冠状血管平行,斜行切开右室心肌。

注意保护冠状血管,不得损伤。

⑵经右房切口:从右房通过三尖瓣进行较低位置的室缺修补,或高位膜部缺损,具有左室右房漏者,显露相当满意,而心脏负担较经右室切口轻得多,对有肺动脉高压者尤为有利。

室间隔缺损的常见治疗措施内科治疗主要防治感染性心内膜炎,肺部感染和心力衰竭。

外科治疗直视下行缺损修补术,缺损小,X-线与心电图正常者不需手术,若有/或无肺动脉高压,以左至右分流为主,手术效果最佳,以4-10岁为宜,若症状出现早或有心力衰竭,也可在婴幼儿期手术,显著肺动脉高压,有双向或右至左分流为主者,不宜手术。

1.手术适应证巨大的室间隔缺损,25%-50%在1岁内因肺炎、心力衰竭而死亡。

因此,心力衰竭反复发作婴儿应行缺损修补治疗。

约半数小缺损可能自行闭合,除并发细菌性心内膜炎外,可观察到10岁再考虑手术治疗。

很小的缺损可终生不需手术。

分流量超过50%或伴有肺动脉压力增高的婴幼儿应早日手术,以防肺高压持续上升。

如已臻严重阻塞性肺高压则为手术反指征。

2.手术方法在气管插管全身麻醉下,行正中胸骨切口,建立体外循环。

阻断心脏循环后,切开右心室流出道前壁,虽可显露各类型室间隔缺损,但对心肌有一定损伤.影响右心功能和损伤右束支。

目前多采用经右心房切开途径,这对膜部缺损显露更佳。

高位缺损,则以经肺动脉途径为宜。

对边缘有纤维组织的较小缺损,可直接缝合,缺损lcm者,则用涤纶织片缝补。

传导束走经膜部缺损下缘,隔瓣后缺损缝补时容易误伤,应该避开,缝靠隔瓣根部为宜。

传统心血管外科手术,多采用胸骨正中切口,部分采用左胸后外侧切口,随着心血管手术的安全性不断提高,术中创伤切口的美观等问题日益受到人们的重视,近年来微创小切口手术逐渐受到广大爱美患者的青睐。

下面简要介绍相关知识。

(1)常规切口1.胸骨正中切口,皮肤切口位于前胸正中,约20~25cm长,并将胸骨全部劈开,术后易出现刀口液化或感染,伤口愈合差,易遗有刀疤痕及鸡胸等畸形。

2.左胸后外侧切口,此切口一般自棘突与肩胛骨后缘的中点开始向下向前绕过肩胛下角2cm,继续向前至腋前线,长约15~20cm切口,创伤大,术后伤口痛疼明显,部分术后刀口易液化或感染影响愈合。

(2)小切口微创小切口系指手术入路切口长度6~10cm,切口位于胸部相对较隐蔽部位。

多孔型房间隔缺损封堵器封堵小儿多孔型房间隔缺损赵鹏军;高伟;余志庆;刘廷亮;黄美蓉;李奋;傅立军;郭颖【摘要】目的评估新型多孔型房间隔缺损封堵器治疗小儿多发性房间隔缺损的疗效.方法 2011年10月至2012年2月收治多发性房间隔缺损患儿3例,女1例,男2例.术前完善常规检查,根据超声和心导管检查结果先选择合适球囊和封堵器进行球囊扩张和缺损封堵,术后3d出院,出院后予阿司匹林(每天3 ~5 mg/kg)口服.结果第1例心脏超声示房间隔缺损(Ⅱ),存在3个分流口,前两者相距5.4 mm,后两者相距3.6 mm,中间孔距主动脉瓣13.2 mm,距左房室瓣10.3 mm,房间隔长约28 mm,选择25 mmCribriform封堵.第2例心脏超声示有2个分流口,两者相距3 mm,房间隔长度为35 mm,术中选取25 mm Cribriform封堵器.第3例心脏超声示房间隔缺损(多发),术中选取30 mm Cribriform封堵.所有封堵器释放后位置好,心脏超声显示无残余分流和瓣膜反流.结论 Cribriform可应用于多发性房间隔缺损的封堵,疗效可靠,并发症少,但需注意术后抗凝治疗.%Objective To evaluate the efficacy of multi - fenestrated septal occluder for transcatheter closure therapy of fenestrated atrial septal defects (ASD) in children. Methods During the period from Oct. 2011 to Feb. 2012 three patients (one female and two males) with fenestrated atrial septal defects were admitted to the hospital. Preoperative routine examinations were carefully conducted and no contra-indications were found. Based on the echocardiography and catheterization findings, the proper balloon and occluder were selected to plug the ASD. Three days after the procedure the patients were discharged from hospital. After leaving hospital the patients were asked to take Asprin (3-5 mg/kg/d) orally. Results Echocardiography showed that one casesuffered from type II ASD with three shunt pores as well as PS, and the gradient pressure between PA and RV determined by echocardiography and catheterization was 70 mmHg and 52 mmHg, respectively. The diameter of the valve ring of PA was 14.4 mm and the high-pressure balloon sized 18 by 30 mm (production of BLAT) was used to dilate the PS, and after two times dilatation the gradient pressure was decreased to 36 mmHg. Echocardiography was performed to measure the ASD holes, the diameter of the three holes was 7, 1.8 and 2.9 mm respectively. The distance between two anterior holes was 5.4 mm, while the distance between two posterior holes was 3.6 mm. The distance between the middle hole and the aortic valve was 13.2 mm, and the distance between the middle hole and the mitral valve was 10.3 mm. The total septal length was 28 mm. A 25 mm Cribriform occluder was used. Echocardiography demonstrated that the second patient had ASD with two holes, the bigger one was 4.5 mm, and the small one rnwas 4 mm in diameter. The distance between the two holes was 3 mm, and the length of septum was 35 mm. A 25 mm Cribriform occluder was employed. The remaining patient had multiple AS1) with many openings. The bigger hole was about 7.2 mm in diameter, and the other holes assumed a multi -fenestrated septal defect appearance with the biggest opening being 2.5 mm in size. The length of septum was 33 mm. A 30 mm Cribriform was adopted. No residual shunt or valvular legurgitation was found alter the procedure. Conclusion Cribriform occluder can be successfully and safely used in patients withmultiple ASD, however, postoperative anticoagulation therapy should be emphasized.【期刊名称】《介入放射学杂志》【年(卷),期】2012(021)010【总页数】4页(P806-809)【关键词】多发性房间隔缺损;多孔型房间隔缺损封堵器;并发症;儿童【作者】赵鹏军;高伟;余志庆;刘廷亮;黄美蓉;李奋;傅立军;郭颖【作者单位】200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科;200127 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心心内科【正文语种】中文【中图分类】R541.1继发孔型房间隔缺损(atrial septal defects,ASD)占先天性心脏病的5%~10%。

室间隔缺损修补术手术图解一、手术切口位置右心房、右心室、肺动脉及左心室切口二、各个切口位置适应于不同缺损(一)右心房切口--膜部、隔瓣下型、室间隔中部肌型VSD适用于膜部、隔瓣下及室间隔中部肌型VSD的修补,对于嵴上型及低位近心尖区的缺损暴露困难(二)右心室切口--嵴下型VSD除了肌型多发性VSD以外,其他各种VSD均可以获得良好的暴露,对于右心室流出道狭窄、肺动脉瓣狭窄、双腔右心室也可以同时修补,右心室切口造成的损伤与瘢痕,对于心功能有影响,因子目前不主张右心室切口(三)肺动脉切口-干下型VSD适用于干下型VSD,切口暴露满意、对心功能影响小,操作简单,并发症少(四)左心室切口--中下部肌型VSD室间隔中下部较大的肌型缺损,左心室为一个单一缺损,但是右心室看起来为多发缺损,所以从左心室入,但是对于心功能影响大三、具体不同的切口手术方法(一)经右心房切口VSD修补术膜周部、隔瓣下型、中部肌型VSD用细线或是静脉拉钩牵开三尖瓣前叶,暴露VSD边缘1、间断平行褥式缝合法修补VSD用3-5个带小垫片平行褥式间断缝合,从VSD后下缘,第一针缝线可以从圆锥乳头肌止点开始,顺时针方向缝合,距离VSD肌肉缘3-5mm进针,仍由缺损缘右室面出针,缝线需要有一定的深度,但是不能超过室间隔厚度二分之一,避免损伤走行于VSD后下缘左心室内膜下的传导束,缝合在三尖瓣隔叶止点时候,带垫片褥式缝线可以缝在三尖瓣隔瓣根部,避免损伤房室结缝合在VSD后上缘,即三尖瓣隔叶与前叶交界时,这部分邻近主动脉瓣,有时仅有稍有的组织与主动脉瓣环隔离,缝线可以从三尖瓣前叶根部和心室漏斗皱褶进针,必要时候穿过主动脉瓣环,此时可以从主动脉根部灌注少量心脏停搏液,看清主动脉瓣膜在进针,以防损伤主动脉瓣然后转至室上嵴继续缝合,缝合完后再上垫片,然后打结2、连续缝合法修补VSD使用4-0或5-0prolene线,从肌性缘12点钟方向开始缝合,然后缝针在比VSD大的涤纶补片上,如此方法往返穿过肌性边缘和涤纶补片,然后将补片推向VSD,缝针按逆时针方向连续缝合,达到室间隔中心纤维体、主动脉瓣根部和三尖瓣环,缝线穿过三尖瓣隔叶根部,希氏束穿过中心纤维体和三尖瓣后,进入室间隔,沿VSD下缘向室间隔的左侧行走,为了避免损伤传导束造成心脏传导阻滞,另一头缝线按顺时针方向穿过室间隔心肌时候,应沿虚线的路径,离开VSD后下缘3-5mm,后下缘时候深度不能超过室间隔二分之一缝合到三尖瓣环附近时,距离瓣环2mm穿过三尖瓣瓣叶根部,并平行褥式缝合返回右心室,穿过补片,如果反复穿过三尖瓣根部和补片,直至与另一头缝线相遇打结如果腱索和乳头肌影响VSD的充分显露,可以切断三尖瓣隔叶和部分前瓣叶,沿三尖瓣环留下2-3mm的阻滞边缘,以利于看清VSD边缘,补片闭合VSD后,用6-0prolene沿三尖瓣环将瓣叶重新缝合到瓣叶边缘(二)经肺动脉修补干下型VSD在肺动脉主干,用细线做两针牵引缝合,中间做2.5cm左右纵行切口,也可以做横切口,注意不要损伤瓣环或是瓣叶,用小拉钩将瓣膜向下牵引,找到VSD,注意大小、形态和与瓣膜的关系1、间断褥式缝合自肺动脉瓣窦内径瓣环穿出,然后穿过补片上缘做褥式缝合,缝后将补片推下靠拢,缝线一一打结,完成上缘的修补,VSD的其余边缘可以连续缝合2、连续缝合法修补干下型VSD先从下缘开始缝合,补片的上缘缝合在肺动脉瓣右叶的基部,在补片和肺动脉后叶基部反复往返缝合(三)经左心室切口修补肌部VSD经右心切口暴露肌部VSD,由于室间隔右心室面肌小梁粗乱,左心室面单个VSD在右心室面表现为多发性VSD在前降支动脉外侧1cm处做一个纵行切口,向心尖部延长,向上不能延长太长,以免损伤二尖瓣的前乳头肌四、手术并发症室间隔缺损修补容易发生右束支传导阻滞,这个没有关系,但是如果发生完全房室传导阻滞,两周不能恢复,需要安装永久起搏器。

婴幼儿肌部多发室间隔缺损的手术治疗【摘要】目的报告经心房径路再心内膜化技术修补单纯多发室间隔缺损手术和近期随访结果。

方法回顾阜外医院从2006年8月至2009年1月间采用体外循环下经心房径路再心内膜化技术行多发室间隔修补术的病例资料和随访资料。

结果 8个患儿均实施了经右心房径路再心内膜化手术,避免了左心室或者右心室切口。

年龄3~27(8.9)m,体重6.3~14.5 (9.9)kg。

所有的病例均痊愈出院,术后平均Qp∶Qs 为1.07∶1。

平均随访时间1~19(15)m。

1例患儿因出现重度的肺动脉高压重新入院接受肺高压治疗外,其他患儿均恢复良好。

所有患儿均没有显著的室缺残余分流。

结论心房径路再心内膜化技术修补多发室间隔缺损避免了分期手术,无需心室切口,保存了心室功能,可以取得很好的手术效果。

【关键词】多发室间隔缺损;心内膜化;婴幼儿Surgical Repair of Multiple Muscular Ventricular Septal DefectsHUA Zhong-dong, YAN Jun, SHI Yi, FAN Xiang-ming, TIAN Liang-xin(Department of Cardiac Surgery,Cardiovascular Institute and Fuwai Hospital,Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College,Beijing 100037,China)Abstract: OBJECTIVE To report surgical outcome and follow-up results of multiple muscular ventricular septal defects (VSD) using reendocardialization technique.METHODS Retrospectively analyze the admission record and follow-up data of the patients underging reendocardilaization procedure between August 2006 and January 2009. RESULTS 8 patients underwent the operation. The mean age was 8.9 (3-27)months with mean weight of 9.9 (6.3-14.5)kg. All the VSD were closed by trans-atrial redocardialization(TAR) technique. Allpatients recovered well to discharge, with mean Qp∶Qs 1.07∶1. Mean follow-up duration was 15 months (1 month-19 month) . Clinic outcome is good in all patients except 1 patient who required to treat his pulmonary hypertension.No significant residual shunt wasobserved.CONCLUSION TAR is an effective technique to repair multiple muscular ventricular septal defects and to avoid the need of ventricular incision and preserve ventricular function.Key words: Multiple muscular ventricular septal defect; Reendocardialization;Infant多发室间隔缺损的治疗策略和手术方法有很多。

手术方法众多[1~8],说明了目前还没有发现某一种是最好的特定的手术方法。

多发室间隔缺损的手术死亡率和并发症的发生率要高于单一的大的膜周室间隔缺损。

Alsoufi 等人最先报道了采用再心内膜化技术治疗多发室间隔缺损[1]。

我们对此方法做了一些改进,从2006年8月至2008年4月,共有8例患儿接受了这种手术。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 临床资料回顾分析了2006年8月至2009年1月间单一外科医生采用体外循环下完成改良心房径路再心内膜化技术治疗多发室间隔缺损的患儿的住院资料和随诊资料。

8例患儿接受了多发室间隔缺损的修补手术。

年龄3~27(8.9)m,体重6.3~14.5(9.9)kg。

所有的患者均有一个大的膜周室间隔缺损和至少1个、最多9个的肌部缺损。

所有的修补均经过右心房径路。

从手术到随诊平均时间是15(1~19)m。

住院天数平均为8.8(7~12)d。

1.2 室缺的类型特点采用Van Praagh和Kirklin的室缺分型方法[1,15]。

后肌部室缺位于偏流入道部分(嵴内或者流入道间隔),前肌部室缺则位于隔缘肉柱的隔束前方,中肌部缺损则位于调解束的周围,心尖部缺损位于调解束远端靠近心尖。

术前常规进行超声检查,尽可能的确定所有多发室缺的位置,外科医生亲自分析室缺的位置和解剖关系。

超声检查常常低估室缺的数目,我们发现做超声前给与适当的镇静,做超声过程中给与高浓度吸氧降低肺循环阻力和右心室压力,从而增加左向右的分流量,有时候对显示更多的室缺有帮助。

1.3 手术方法和技术主动脉和上、下腔插管常规中低温体外循环。

左心引流经过房间隔放置。

心肌保护采用St.Thomas液,灌注间隔时间为20~30 min。

室缺的显露通过右心房切口和三尖瓣实现。

用钝头的直角钳轻柔地探查和确认室缺,有时候要通过房间隔和二尖瓣或大的膜周室缺协助从左心室面探查。

必要时可以切开右心室小的肌小梁帮助显露室缺的边缘,但要避免切断大的肌梁,以免影响心室功能。

小的肌部室缺修补采用6/0或者7/0 prolene线的小针修补,双层浅表连续缝合肌小梁的心内膜。

对于边缘显露不清的或者担心小梁下仍有其它交通的缺损,特别是位于调节束周围的室缺,我们采用了涤纶卷塞入,表面prolene线缝合固定的改良技术。

直径稍大的肌部缺损,由于担心直接缝合张力高,术后发生撕脱和残余分流,对于边缘显露清晰的采用补片的方法;边缘不清的也采用了涤纶卷塞入的方法。

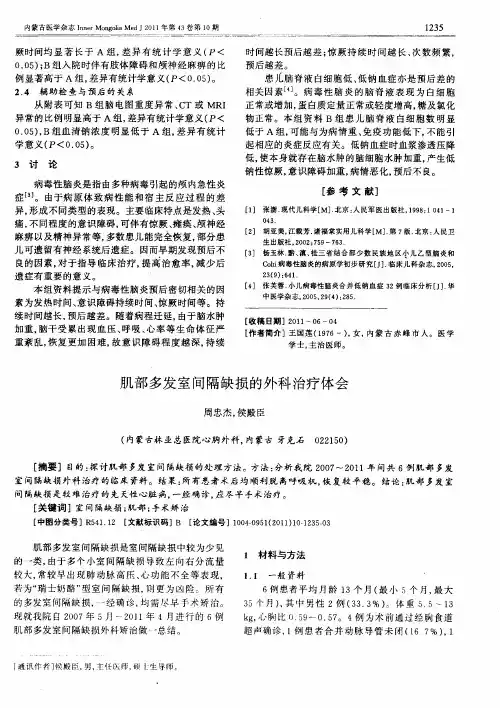

手术方法见图1。

停体外循环后常规做经食道超声对室缺修补做评价。

如果超声显示有明确的残余分流,则从心房和肺动脉抽血,做Qp∶Qs的计算。

如果残余分流明确,并且Qp∶Qs大于1.3,则需考虑再次手术或者封堵。

术后5~7天做超声复查,术后3个月到半年随诊复查。

2 结果2.1 资料所有的患者资料和随诊资料见表1。

2.2 术中术后结果心肌血流阻断时间37~95(61)min,体外循环时间58~108(76)min。

所有患儿未出现严重心律失常、房室传导阻滞和室间隔功能异常。

1例患儿术后早期有左心功能不全,术后7天恢复正常,其余患儿无心功能不全,均顺利出院,出院时没有显著的室缺残余分流。

2.3 随访结果随诊过程中,7号患者半年后复查超声出现2 mm残余分流(出院时没有分流),肺动脉收缩压力估测约有70 mmHg,患者临床有紫绀。

收入院后,给予吸氧,西地那非治疗后,好转出院。

图1 手术示例手术示例(病例7),膜周部缺损补片闭合;流入道间隔的肌部缺损,采用6/0 prolene直接缝合的方法闭合;靠近调节束周围的缺损,因为边缘显露不清,采用涤纶布卷填塞固定的方法闭合; 靠近心尖的缺损,因为太深,显露欠佳,也采用填塞涤纶布卷的方法闭合。

3 讨论多发室间隔缺损的治疗仍然是比较困难的手术。

患者的评估,手术的决策,手术方式的选择,手术技术细节的应用,都是需要外科医生慎重考虑的问题。

是否能够把所有的有血液动力学意义的缺损表1 患者资料注:VSD×10 代表有10个VSD,其它类推;TAR代表通过心房切口的再心内膜技术修补室缺全部消除,应该是以上所有问题的出发点。

如果体外循环时间和心肌血流阻断时间长,并且手术结果并不理想(明确的残余分流,Qp∶Qs>1.5∶1),那么,很可能会发生术后恢复不顺利,甚至死亡。

3.1 分期手术还是一期手术分期手术似乎可以避免在婴幼儿期手术的上述风险,但术后右室功能不全,胸腔引流管长期持续引流,心律失常,以及肺动脉环阻法(banding)导致肺动脉的扭曲变形,都是分期手术可能遇到的问题。

所以,最理想的手术方式应该是能够在一期手术中消除所有的室缺,避免房室传导阻滞,心律失常,心室功能不全。

但是,目前现有的众多的手术方法,似乎都没有能够有效地实现上述目标。

我们主张在可能的情况下,尽量采用一期手术。

对于合并严重的脑部出血或其它出血性疾病,肺炎和其它感染的患儿,可以考虑采用分期手术的方式。

3.2 心房切口还是心室切口无论左心室切口还是右心室切口,无疑会潜在的影响心室功能,增加心律失常的发生率[9-13]。

如果经右心房和三尖瓣能够在可以耐受的心肌阻断时间内完成手术,并且没有显著的残余分流,那么没有理由采用心室切口。

我们有限的经验说明大部分的多发室缺是可以通过房间隔径路修补的。

虽然目前的病例数目还不够多,需要进一步的积累经验。

但是,我们相信,采用经过改良的心房径路再心内膜化技术,可以在适当的心肌血流阻断时间内完成手术,并取得良好的手术效果。

3.3 改良心房径路再心内膜化技术改良的心房径路再心内膜化技术,明显地缩短了体外循环时间,减少了残余分流的发生。

具体方法是对于边缘显露不清的或者担心小梁下仍有其它交通的缺损,特别是位于调节束周围的室缺,我们采用了涤纶卷塞入,表面prolene线缝合固定的改良技术。

直径稍大的肌部缺损,由于担心直接缝合张力高,术后发生撕脱和残余分流,对于边缘显露清晰的采用补片的方法;边缘不清的也采用了涤纶卷塞入的方法。

这种方法简单易行,不需要彻底搞清楚室缺的边缘,也不需要切断阻挡视线的肌小梁,对于难于探查到细节的肌部室缺的修补帮助很大。

我们的经验是涤纶布卷适当大于要填塞的缺损,涤纶卷的周围最好做的平滑,用7/0或者6/0 prolene线浅浅的固定在肌小梁的右心室面。

这种方法有其局限性。

对于三尖瓣瓣环偏小的患儿,显露会比较困难,可能不适合采用这种技术。

对于不能耐受长时间体外循环的患儿,如心室功能极差,严重的肺动脉高压,要慎重采用这种方法。