室间隔缺损分型

- 格式:doc

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:2

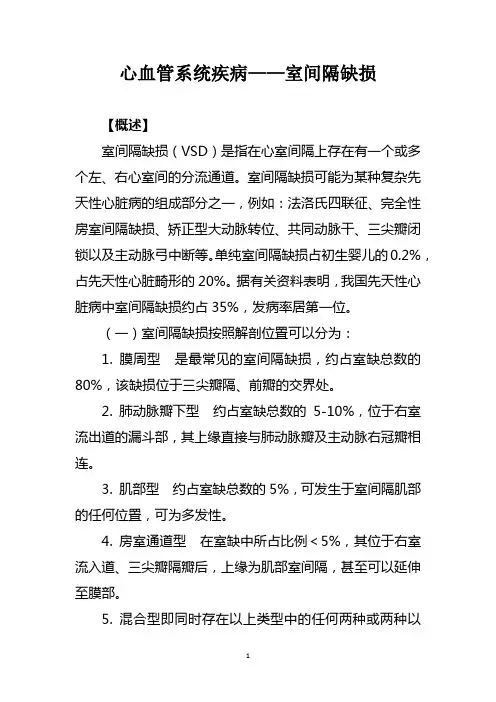

心血管系统疾病——室间隔缺损【概述】室间隔缺损(VSD)是指在心室间隔上存在有一个或多个左、右心室间的分流通道。

室间隔缺损可能为某种复杂先天性心脏病的组成部分之一,例如:法洛氏四联征、完全性房室间隔缺损、矫正型大动脉转位、共同动脉干、三尖瓣闭锁以及主动脉弓中断等。

单纯室间隔缺损占初生婴儿的0.2%,占先天性心脏畸形的20%。

据有关资料表明,我国先天性心脏病中室间隔缺损约占35%,发病率居第一位。

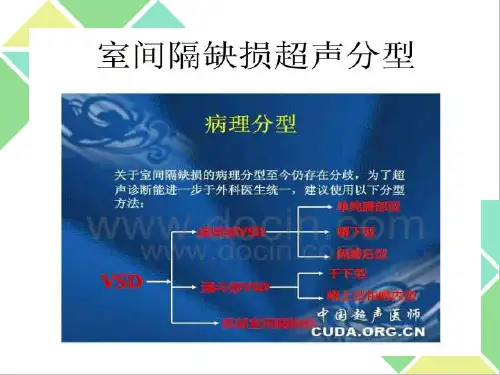

(一)室间隔缺损按照解剖位置可以分为:1. 膜周型是最常见的室间隔缺损,约占室缺总数的80%,该缺损位于三尖瓣隔、前瓣的交界处。

2. 肺动脉瓣下型约占室缺总数的5-10%,位于右室流出道的漏斗部,其上缘直接与肺动脉瓣及主动脉右冠瓣相连。

3. 肌部型约占室缺总数的5%,可发生于室间隔肌部的任何位置,可为多发性。

4. 房室通道型在室缺中所占比例<5%,其位于右室流入道、三尖瓣隔瓣后,上缘为肌部室间隔,甚至可以延伸至膜部。

5. 混合型即同时存在以上类型中的任何两种或两种以上的室间隔缺损,约占室缺总数的0.67%。

(二)病理生理1. 自然闭合,室缺的病程发展与缺损口径的大小、左向右分流量、肺血管阻力以及是否合并有其他畸形有关。

小室缺约有20%的患儿可在不同年龄内闭合。

但随着年龄的增长,该种可能性成下降趋势。

缺损直径小于0.5cm的膜周部室缺的自然闭合几率最大,小型肌部缺损也有自然闭合的可能。

室缺的自然闭合与缺损周围组织增生以及三尖瓣隔瓣粘连有关。

肺动脉瓣下型室缺几乎不能自然闭合。

2. 充血性心力衰竭,约10%的室缺患儿可发生充血性心力衰竭,尤其是年龄小于1岁的大型室缺患儿。

3. 肺血管病变,中-大型室间隔缺损能产生大量左向右分流,从而致使肺动脉压力逐渐升高,肺小血管壁肌层逐渐肥厚,导致肺血管阻力增高,最后发展成肺血管壁不可逆性病变,即Eisenmenger综合症。

4. 右室流出道梗阻,约5-10%的室间隔缺损患儿可并发右室流出道梗阻,其主要是由漏斗部继发性心肌肥厚导致的。

室间隔缺损的分型室间隔缺损是一种常见的心脏发育异常,它指的是心脏室间隔在胚胎发育过程中未正常闭合,导致左右心室之间存在开放的缺口。

这种情况会使血液从左心室中流向右心室,导致血液在心脏循环系统中的氧气浓度降低,从而对身体各个系统造成影响,并可能导致心衰、肺高压等严重后果。

下面我们来详细了解一下室间隔缺损的分型。

1. 手术修补可行型室间隔缺损(VSD)这种类型的室间隔缺损一般比较小,缺损位于心脏的下部,左右心室之间的流量较小,不会对身体造成严重的影响。

因此,可以通过手术修补来解决。

手术过程中,医生通常会在缺损位置上缝合一块特殊材料,将缺损处密封,从而实现左右心室的正常分隔。

2. 压力负荷型室间隔缺损(VSD)这种类型的室间隔缺损通常较大,缺损位于心脏的高位。

由于压力负荷大,左右心室之间的流量也比较大,此时修补缺损的难度比较大,手术风险较高。

因此,医生将会根据患者的具体情况采用药物治疗来减轻缺损带来的影响,如辅助用药物调节心脏功能,避免局部静脉压力过高。

3. 有心动过速病史的室间隔缺损(VSD)有心动过速病史和室间隔缺损的关系并不明确,但是有一些研究表明心动过速和这种缺损的发生有一定联系。

此时,除了针对心动过速的治疗,还需要进行对室间隔缺损的治疗,因为这种缺损往往会加重心脏负担,使心脏更加容易产生不正常的心律。

4. 成年人发现的室间隔缺损这种类型的室间隔缺损比较少见,通常是出生时的缺损没有被发现或没有及时治疗,导致在成年人时才被发现。

成年人发现的室间隔缺损存在一定的不确定性,因为在成年人时,随着身体的成长发育和生活方式的变化,心脏功能也会随之改变,这可能会对室间隔缺损的诊断和治疗造成一定的影响。

室间隔缺损的分型有很大的参考价值,对于诊断和治疗具有很大的指导作用。

通过了解这些分型,可以让我们更加深入地了解不同类型室间隔缺损的发病机制、治疗方式和预后情况,有助于我们更加科学地进行心血管疾病的预防和治疗。

室间隔缺损大小分型标准室间隔缺损(VSD)是指心脏室间隔上的缺损,是一种常见的先天性心脏病。

根据缺损的大小和位置不同,VSD可分为多种类型,这些类型对临床诊断和治疗具有重要意义。

下面将对室间隔缺损大小分型标准进行详细介绍。

一、小型VSD。

小型VSD是指缺损直径小于3mm的室间隔缺损。

这种类型的VSD通常不会引起明显的症状,有时甚至可以自行愈合。

对于小型VSD,通常采取观察和保守治疗的方式,定期复查心脏超声,以监测病情的变化。

二、中型VSD。

中型VSD是指缺损直径在3mm至6mm之间的室间隔缺损。

这种类型的VSD可能会引起心脏负荷增加和肺动脉高压等症状,需要及时进行治疗。

对于中型VSD,通常可以采取药物治疗或者介入性闭孔术来改善症状和预防并发症的发生。

三、大型VSD。

大型VSD是指缺损直径大于6mm的室间隔缺损。

这种类型的VSD通常会引起明显的心功能不全和肺动脉高压,需要进行手术治疗。

手术治疗可以选择传统的开放性手术或者介入性闭孔术,目的是封闭缺损,减轻心脏负荷,改善心功能。

四、多发性VSD。

多发性VSD是指心脏室间隔上存在多个缺损的情况。

这种类型的VSD通常需要进行手术治疗,手术方式和治疗方案需要根据具体情况进行选择。

五、VSD伴有其他心脏畸形。

有些患者的VSD可能伴有其他心脏畸形,如主动脉瓣闭锁、肺动脉瓣闭锁等。

这种情况下,治疗方案需要综合考虑VSD和其他心脏畸形的影响,制定个体化的治疗方案。

六、VSD伴有其他系统畸形。

有些患者的VSD可能伴有其他系统的畸形,如唇裂、腭裂等。

这种情况下,治疗方案需要综合考虑VSD和其他系统畸形的影响,制定个体化的治疗方案。

综上所述,室间隔缺损大小分型标准对于临床诊断和治疗具有重要意义,不同类型的VSD需要采取不同的治疗方案,以达到最佳的治疗效果。

在临床实践中,医生需要根据患者的具体情况,综合考虑各种因素,制定个体化的治疗方案,以提高治疗的成功率和患者的生活质量。

室间隔缺损病理生理学

室间隔缺损是一种常见的先天性心脏病,其主要病理生理学改变包括左向右分流、肺动脉高压和心室肥大。

1. 左向右分流:由于室间隔缺损的存在,左心室的高压血液会在收缩期通过缺损部位分流到右心室,从而增加了右心室的血流量和负荷。

同时,由于左心室的部分血液没有经过肺部进行氧合,导致动脉血氧饱和度降低。

2. 肺动脉高压:长期的左向右分流会导致肺动脉血流量增加,肺动脉压力逐渐升高。

肺动脉高压的发展会导致右心室负荷增加,进而引起右心室肥厚。

3. 心室肥大:随着肺动脉高压的进展,右心室为了适应增加的负荷而发生代偿性肥厚。

同时,左心室由于部分血液分流到右心室,也可能出现相对性的缩小。

4. 艾森曼格综合征:如果肺动脉高压持续发展,导致肺动脉压力超过左心室压力,会出现右向左分流,即艾森曼格综合征。

此时,动脉血氧饱和度进一步降低,出现紫绀等症状。

室间隔缺损的病理生理学改变会导致心脏功能异常和并发症的发生。

早期可能无明显症状,但随着病情的进展,可能出现肺动脉高压、心力衰竭、感染性心内膜炎等并发症。

因此,对于室间隔缺损的患者,早期诊断和治疗非常重要,以避免病情的进一步恶化。

室间隔缺损标准一、诊断标准室间隔缺损是一种常见的先天性心脏病,通过以下标准进行诊断:1. 症状:患者可出现呼吸困难、乏力、反复肺部感染等症状。

2. 体征:心脏听诊可闻及心脏杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进或分裂。

3. 辅助检查:胸部X线片显示心脏外形增大,肺动脉段突出,肺血管影增加;心电图显示左、右心室增大,电轴左偏或右偏。

超声心动图可直接显示室间隔缺损的部位、大小和分流情况。

二、病情评估标准对室间隔缺损患者进行病情评估,以指导治疗方案。

评估标准包括:1. 缺损大小:根据缺损面积的大小,可将室间隔缺损分为小型、中型和大型缺损。

2. 缺损位置:室间隔缺损的位置可分为膜部、漏斗部和肌部缺损。

3. 心脏功能:根据左、右心室的收缩和舒张功能,可分为收缩功能不全和舒张功能不全。

4. 合并症:室间隔缺损患者可合并其他先天性心脏病或其他系统疾病。

三、手术适应症标准室间隔缺损的手术适应症包括:1. 缺损大小:小型缺损可不必手术,中型和大型缺损应尽早手术。

2. 心脏功能:出现心脏失代偿或心功能不全时,应考虑手术。

3. 合并症:合并其他先天性心脏病或其他系统疾病,如肺动脉高压、感染性心内膜炎等。

4. 生长发育:患者年龄较小,生长发育尚未成熟,应考虑在生长发育成熟后再进行手术。

四、手术禁忌症标准室间隔缺损的手术禁忌症包括:1. 已确诊为室间隔缺损,但无症状且缺损较小,可暂不手术。

2. 合并其他严重疾病,如肝肾功能不全、呼吸系统疾病等,不适合手术。

3. 患者年龄较大,已进入终末期心衰,手术风险较大,不宜进行手术。

五、术后评估标准术后评估标准包括:1. 生命体征:术后应密切监测患者的生命体征,包括心率、呼吸、血压等。

2. 心功能:术后评估患者的心功能恢复情况,包括左、右心室的收缩和舒张功能。

3. 并发症:术后应观察患者是否有并发症发生,如出血、低心排综合征、肺部感染等。

4. 效果评估:术后评估患者的治疗效果,包括临床症状的改善、心脏杂音的消失等情况。

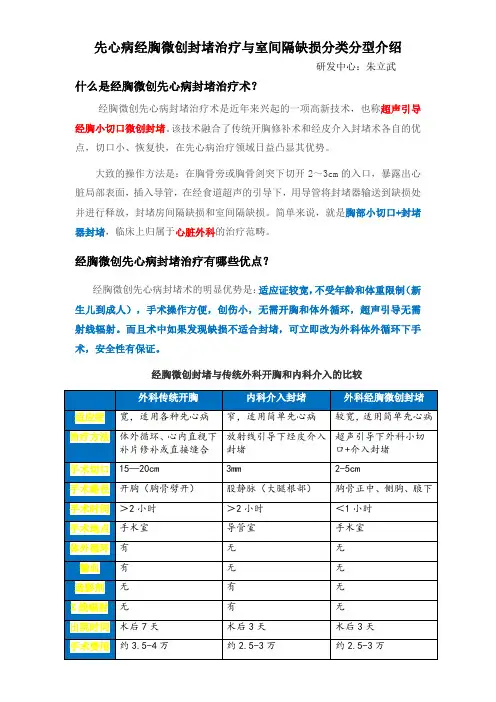

先心病经胸微创封堵治疗与室间隔缺损分类分型介绍研发中心:朱立武什么是经胸微创先心病封堵治疗术?经胸微创先心病封堵治疗术是近年来兴起的一项高新技术,也称超声引导经胸小切口微创封堵。

该技术融合了传统开胸修补术和经皮介入封堵术各自的优点,切口小、恢复快,在先心病治疗领域日益凸显其优势。

大致的操作方法是:在胸骨旁或胸骨剑突下切开2~3cm的入口,暴露出心脏局部表面,插入导管,在经食道超声的引导下,用导管将封堵器输送到缺损处并进行释放,封堵房间隔缺损和室间隔缺损。

简单来说,就是胸部小切口+封堵器封堵,临床上归属于心脏外科的治疗范畴。

经胸微创先心病封堵治疗有哪些优点?经胸微创先心病封堵术的明显优势是:适应证较宽,不受年龄和体重限制(新生儿到成人),手术操作方便,创伤小,无需开胸和体外循环,超声引导无需射线辐射。

而且术中如果发现缺损不适合封堵,可立即改为外科体外循环下手术,安全性有保证。

经胸微创封堵与传统外科开胸和内科介入的比较先心病室间隔缺损有哪些类别分型?室间隔缺损(VSD)是由于胚胎期室间隔发育不良而引起的左右心室之间存在交通,产生室水平的分流,室间隔缺损可以单独存在,也可以是复杂心血管畸形的组成部分。

正常心脏,收缩期左心室压力明显高于右心室压力,舒张期左、右心室压力基本相等,所以室间隔缺损时会出现收缩期室水平左向右分流,分流入右心室的血液经过肺动脉进入肺循环,使得肺循环血量增加,左心回心血量增加,左心前负荷增加,引起左心增大;缺损较大或病程较长时,肺小动脉痉挛,肺血管阻力增加,即出现肺动脉高压,引起右心大,左向右分流量逐渐减少、速度减低,直至出现右向左分流,此时即称为艾森曼格综合征。

室水平左向右分流—左心房室增大—肺动脉高压—右心房室增大—右向左分流。

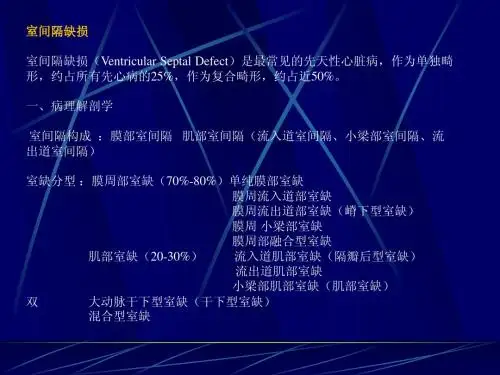

室间隔缺损分为膜部、漏斗部和肌部三类,膜部包括单纯膜部、隔瓣下型、嵴下型,漏斗部包括干下型、嵴内型。

❖干下型室间隔缺损:又称肺动脉瓣下型,缺损上缘由肺动脉瓣环组成,即紧邻肺动脉瓣。

室间隔缺损的分型隔缺损是一种常见的心脏疾病,它是指心脏中的室间隔出现缺损,导致心脏的左右两个室腔之间出现通道,使得氧合血和非氧合血混合,影响了心脏的正常功能。

隔缺损的分类对于临床治疗和预后有着重要的意义,本文将从不同的角度来介绍隔缺损的分类。

一、按照缺损的位置分型1.室间隔缺损(VSD)室间隔缺损是指心脏的室间隔出现缺损,使得左右两个室腔之间通道畅通。

室间隔缺损是最常见的隔缺损类型,分为膜型、肌肉型和肌膜型。

其中,膜型室间隔缺损是最常见的一种类型,约占室间隔缺损的80%以上。

2.房间隔缺损(ASD)房间隔缺损是指心脏的房间隔出现缺损,使得左右两个心房之间通道畅通。

房间隔缺损是次常见的隔缺损类型,分为中心型、上部型和下部型。

3.房室间隔缺损(AVSD)房室间隔缺损是指心脏的房室间隔出现缺损,使得左右两个心房和左右两个心室之间通道畅通。

房室间隔缺损是较为罕见的隔缺损类型,分为完全型和不完全型。

二、按照缺损的大小分型1.小型隔缺损小型隔缺损是指缺损的直径小于5mm,通常不需要手术治疗,随访观察即可。

2.中型隔缺损中型隔缺损是指缺损的直径在5mm-10mm之间,需要根据患者的具体情况决定是否需要手术治疗。

3.大型隔缺损大型隔缺损是指缺损的直径大于10mm,通常需要手术治疗。

如果不及时治疗,可能会导致心脏功能不全、肺动脉高压等严重后果。

三、按照缺损的形态分型1.膜型隔缺损膜型隔缺损是指缺损位于室间隔的膜部,通常缺损较小,且不会扩大。

膜型隔缺损的手术治疗成功率较高,预后较好。

2.肌肉型隔缺损肌肉型隔缺损是指缺损位于室间隔的肌肉部,通常缺损较大,且可能会扩大。

肌肉型隔缺损的手术难度较大,治疗效果也不如膜型隔缺损。

3.肌膜型隔缺损肌膜型隔缺损是指缺损位于室间隔的肌膜部,通常缺损较大,但不会扩大。

肌膜型隔缺损的手术治疗效果较好,预后较好。

四、按照缺损的伴随病变分型1.单纯隔缺损单纯隔缺损是指缺损不伴随其他心脏疾病,通常手术治疗后预后较好。

右室双出口室间隔缺损类型右室双出口室间隔缺损类型(Double Outlet Right Ventricle with Ventricular Septal Defect)右室双出口室间隔缺损类型(Double Outlet Right Ventricle with Ventricular Septal Defect,简称DORV/VSD)是一种先天性心脏病,属于心脏发育异常引起的一种病理改变。

该疾病主要特征是右心室和左心室的两个主动脉瓣均起源于右心室。

DORV/VSD类型主要分为以下几种:1. 超根型DORV/VSD超根型DORV/VSD是指右心室和左心室的两个主动脉瓣与室间隔同时起源于右心室的大血管突,这种情况下右心室和左心室的壁是连在一起的。

这种类型的DORV/VSD最常见于婴儿,同时伴随着室间隔缺损(VSD)。

2. 心室中隔型DORV/VSD心室中隔型DORV/VSD是指右心室和左心室的两个主动脉瓣均与室间隔不同位置起源于右心室。

这种类型的DORV/VSD较为罕见,其特点是心室中隔有一个突出的肌肉束,将两个主动脉瓣分开。

3. 心室壁型DORV/VSD心室壁型DORV/VSD是指右心室和左心室的两个主动脉瓣起源于右心室,并且室间隔缺损(VSD)位于心室壁上。

这种类型的DORV/VSD相对较为常见。

DORV/VSD导致血液循环异常,右心室和左心室的血液交流导致了氧血和缺氧血的混合。

这会导致全身各器官和组织缺氧,引起症状如发绀、呼吸困难、体重不增长以及心力衰竭等。

对于DORV/VSD的治疗,目前常见的方法是手术矫治。

手术的主要目的是通过建立直接连接主动脉的正常血液流动,修复室间隔缺损和修复心室相关的其他异常结构。

手术成功后,患者的运动能力和生活质量通常可以得到明显提高。

此外,为了确保术后效果,术前的评估和准备非常重要。

医生们会进行详细的心脏超声检查、心电图和心导管检查等,以确定DORV/VSD的类型和具体情况,并制定最佳的手术方案。

室间隔缺损【疾病概述】先天性室间隔缺损(VSD)是左右心室之间存在异常交通,引起心室内左向右分流,产生血流动力学紊乱。

VSD 可为单纯性,也可是其他心血管畸形的一部分,如法洛四联症、大血管错位、完全性房室间隔缺损等。

单纯VSD 占初生婴儿的0.2%,占先天性心脏畸形的20%。

胚胎第4 周末,在房间隔形成的同时,由原始心室底部肌小梁汇合成肌肉隆起,沿心室前缘和后缘向上生长,与心内膜垫融合,将原始心室分为左右两部分,其上方暂留一孔,称为心室间孔,形成室间隔的肌部。

约在胚胎第7周末,心球的膜状间隔由上向下斜向生长,同时心内膜垫也向下延伸,使心室间孔闭合,组成室间隔膜部。

因此在胚胎发育过程中,室间隔肌部发育不良可形成室间隔低位缺损,如肌部缺损。

室间隔流入道、小梁部、流出道组成室间隔膜部。

如膜部融合不良,则形成室间隔高位缺损,如膜周缺损等。

根据其解剖学关系将室间隔缺损分为膜部型、漏斗部室间隔缺损、肌部型、房室通道型和混合型。

正常成人左室收缩压可达120mmHg,而右室收缩压仅30mmHg,两室压差显著。

当室间隔出现缺损时,则左室血液将有一部分经缺损流入右心室。

分流量的大小与缺损的大小及两心室的压差有关。

小型室间隔缺损其直径不超过主动脉根部直径的1/4,左向右分流量小、肺循环与体循环血流量之比Qp/Qs<2:1 ,左心室容量负荷增加, 肺动脉压力正常。

中型室间隔缺损其直径为主动脉根部直径的1/4~1/2,分流量中等,肺循环血流量超过体循环的2 倍,回流至左房及左室血流量明显增加,左室舒张期负荷增加,使左房、左室扩大。

大型缺损其直径超过主动脉根部半径,或等于主动脉直径,Qp/Qs>3:1。

不仅左房、左室扩大,同时由于肺循环血流量增加, 肺小动脉产生动力高压, 右室收缩期负荷增加, 导致右室肥大。

肺血管病变的发生与患儿年龄有关。

单纯大缺损的患儿很少在2岁前发生肺血管器质性病变。

4~5岁之后呼吸道感染减少,但随着长期大量的分流, 使肺小血管增生,增厚,硬化,管腔变小,最后形成器质性肺动脉高压,左向右分流量减少,后期出现双向分流,最后导致右向左分流,出现EiSe nmen ger综合征,肺血管发生不可逆性的阻塞性病变。

分型

膜周部室间隔缺损

缺损中心位于室间隔膜部,但很少单纯累及膜部室间隔,常扩展累及毗邻的肌部室间隔的某一部分,系室间隔后上方与动脉圆锥心内膜垫未融合所致。

此型又可分为3个亚型,所有这类缺损都与三尖瓣隔瓣为邻,其上缘总是靠近主动脉瓣,而下缘都接近传导组织。

单纯膜部型:单发而局限于膜部间隔的小缺损.缺损四周为纤维结缔组织,有时与三尖瓣腱索相互粘连,甚至形成膜片状结构或形成膜部间隔瘤,有助于自然闭合。

嵴下型:室上嵴下方的膜周部缺损,常较大,其后上方常与主动脉瓣右叶相邻。

隔瓣下型:缺损大部分位于三尖瓣隔瓣下方,三尖瓣隔瓣附着处构成缺损的上缘。

漏斗部室间隔缺损

缺损位于漏斗部室间隔、肺动脉和主动脉瓣下。

干下型:也称为肺动脉瓣下型。

缺损位于室上嵴上方肺动脉瓣下,肺动脉瓣环下缘即为缺损上缘,其间没有肌性组织。

经缺损左向右分流血流直接射入肺动脉。

嵴上型:缺损位于室上嵴之上肺动脉瓣下,其上缘与肺动脉瓣环之间有肌组织隔开。

经缺损左向右分流血流直接射入右室流出道。

嵴内型:位于室上嵴之内,周围一般有完整的肌肉组织,缺损位于肺动脉瓣以及三尖瓣之间,从左心室分流的血液往往直接进入右室流出道。

肌部缺损

缺损位置较低,四周有完整的肌肉组织边缘,单个或多个缺损,形态和大小不一。

对位不良型

由于心室流出道与大动脉的对位错开,二者没有对位在一条直线上。

常见于法洛四联症、右室双出口、肺动脉闭锁、永存动脉干等畸形。

室间隔缺损可以单独存在,同时也可以有两处以上缺损口并存,还可与其他畸形并存。